棉花黄萎病的防治方法

- 格式:doc

- 大小:27.00 KB

- 文档页数:2

棉花黄萎病菌摘要:棉花黄萎病菌是由境外引入的一种植物病菌,尤其是对棉花的影响较大,而且对产量的影响正在逐年加重。

国内已经对该菌作出了大量研究,而且不同地区的该病菌有其不同的特性及致病性。

棉花中还未发现有较强抗病能力的品种,但可通过生物防治等方法来处理。

关键字:大丽轮枝菌菌丝菌核致病木霉菌生物防治温度培养防治中文名:棉花黄萎病菌拉丁文名: Verticillium dahliae Kleb,Verticillium alboatrum Reinke et Berth门:真菌门亚门:半知菌亚门纲:丝孢纲目: 丛梗孢目科:丛梗孢科属:轮枝孢属原产地:美国弗吉尼亚州入侵地:80年代末,发病遍及18个省(市、自治区)的478个县(市),93年发病面积达270余万hm2寄主:棉花黄萎病菌的寄主范围很广,寄主植物达250种以上。

形态特征:大丽轮枝菌培养基上形成大量黑色微菌核。

微菌核近球形。

分生孢子梗轮状分枝。

分生孢子无色,单孢,长卵圆形菌落类型根据培养基中菌落的特点,棉花黄萎病菌可分为3种培养类型,即菌核型,菌丝型,中间型。

菌核型:在菌落上产生菌丝和大量微菌核,菌落中间产生白色气生菌丝团,基质内布满黑色微菌核。

菌丝型:菌落上气生菌丝发达,呈绒毛状,培养两周后仍未有黑色微菌核出现。

中间型:菌落上气生菌丝少,有黑色微菌核。

菌落类型和致病性强弱有一定的相关性。

一般的菌丝型致病性较弱或属于中等致病性,而菌核型和中间型有强的致病性。

江苏省对采集样本的分析的黄萎病菌丝型菌株占45.5%.早期分离鉴定出的落叶型菌株Vi51和VDs属于菌丝型,用于棉花品种抗病性病圃鉴定的菌株BP2属于中间型菌株.液体培养时,菌丝型菌株培养液的颜色呈淡黄色或黄绿色.苗期致病力测定结果表明,菌丝型菌株与中间型菌株BP2相比,表现出发病早的特点.症状类型黄萎病一般在现蕾后开始发生,开花结铃期达到高峰。

根据其症状可分为两种类型:普通型和落叶型.但两者其根,茎维管束均变为褐色。

新疆棉花枯黄萎病的发生现状及其快速分离技术随着新疆棉花种植规模的不断扩大和化肥农药使用量的增加,棉花枯黄萎病的发生率也不断升高。

棉花枯黄萎病是由灰色霉菌引起的一种全株性病害,能够引起棉花植株的迅速枯死,严重影响棉花产量和质量。

目前,新疆棉花枯黄萎病的病原菌鉴定和快速分离技术已经引起了广泛关注。

棉花枯黄萎病的发生与环境因素、病菌、寄主三者的交互作用有关。

新疆地处干旱、温差大的荒漠化区域,气候条件逐渐变得极端,气象条件对棉花生长和病害的发生都有重要影响。

病菌的存在是病害发生的前提条件,病菌传播途径主要包括种子、土壤、空气、水等多种途径。

寄主作物的品种、年龄、栽培措施等也会影响病害的发生和大面积流行。

因此,如何对新疆棉花枯黄萎病进行病原菌鉴定和快速分离技术的研究具有重要意义。

目前,新疆棉花枯黄萎病的快速分离技术主要包括传统分离法、生物学分离法和分子生物学分离法。

其中,分子生物学分离法已经成为新疆棉花枯黄萎病病原菌鉴定的主要方法。

传统分离法主要是通过分离病植物的病原菌进行鉴定,该方法具有操作简单、成本低廉等优点。

但是,传统分离法存在分离容易出现假阳性或假阴性的情况,同时这种方法只能单独鉴定某个特定的病原菌。

生物学分离法则是通过生物学实验手段将病原菌与其他微生物分离出来。

该方法相对综合性较强,能够一次性鉴定多种病原菌。

但是,生物学分离法存在操作复杂、耗时费力等缺点。

分子生物学分离法则是通过基因分子技术手段进行分离,无需对微生物进行培养,具有高度的特异性和敏感性。

该方法能够对样本进行深度测序和分子鉴定,可以实现大规模病原菌的分离和鉴定。

同时,该方法对样本种类无要求,操作简单、灵敏度高、快速性强、结果准确可靠等优点,已被广泛应用于新疆棉花枯黄萎病的病原菌鉴定中。

总的来说,针对新疆棉花枯黄萎病的发生现状,分子生物学分离法已经成为重要的技术手段,能够实现快速而准确地分离出病原菌,为病害防治提供了重要的科学依据。

未来,随着技术的不断升级和改进,新疆棉花枯黄萎病的防治将更加科学、有效。

(一) 发病强度的分级标准棉花枯萎病和黄萎病在自然条件下,发病时期和不同时期的症状表现,存在着较大的差别。

调查发病强度时,应区分不同情况,确定分级标准。

1. 枯萎病发病强度的分级标准(1) 苗期(棉花现蕾前):0级——健苗。

一级——子叶边缘叶脉呈黄色网状,或子叶轻微变黄、发紫,真叶未显症状。

二级——子夜或少数真叶变黄或发紫,叶脉呈黄色网状,株型微显矮化。

三级——子叶或大部分真叶变黄或发紫,叶脉呈黄色网状,株型矮缩或出现萎蔫。

四级——棉苗萎蔫或青枯死亡。

(2) 蕾铃期(棉花现蕾后)0级——健株。

一级——病株叶片有25%以下表现叶色加深,皱缩,叶脉呈黄色网状有时叶片有变黄或变红发紫等典型症状。

二级——病株叶片有25%—50%表现病状,株型明显矮化。

三级——病株叶片有50%以上表现症状,株型明显矮化。

四级——病株叶片几乎全部表现症状,甚至枯焦脱落,枝茎枯死,有时整株出现急性凋萎死亡。

2. 棉花花铃期黄萎病发病强度分级标准0级——健株。

一级——病株病叶仅有25%以下显病状,即叶片主脉间产生淡黄色或黄色不规则病斑。

二级——病株叶片有25%—50%显病状,病斑的颜色大部分变成黄色或黄褐色,叶片边缘略有卷枯。

三级——病株叶片有50%以上显症状,病斑大多数呈黄褐色,叶片边缘卷枯,有少数叶片凋落。

四级——全株叶片发病,干枯脱落成光杆,造成早期枯死或全株叶片主脉间突然产生水渍状淡绿色斑块,并迅速萎蔫下垂,导致急性死亡。

3. 棉花收获期枯、黄萎病剖杆检查分级标准0级——健株,全株茎秆木质部无病变症状。

一级——茎秆木质部的病变(木质部分为淡黄色至黑色条纹)占剖面的1/4以下。

二级——茎秆木质部的病变部分占剖面的1/4至1/2。

三级——茎秆木质部的病变部分占剖面的1/2至3/4。

四级——茎秆木质部的病变部分占剖面的3/4以上。

4. 枯、黄萎病防治效果的计算方法(1) 发病株率(%)=调查总株数发病总株数⨯100%(2) 病情指数按下列公式计算I =Nm f v ••∑⨯100公式中I代表病情指数,v为病级,f为该病级中发病株数,∑为总和,m为病级的最高级,按上述分级标准m=4,N为调查总株数。

棉花黄萎病的发生及综合防治摘要阐述棉花黄萎病的发生与危害特点,分析其在射阳县的发病因素,提出综合防治措施,主要包括选用抗耐病品种、实行轮作、病区处理、无病土育苗移栽、加强棉田管理、药剂防治等方面的内容,以期为棉农防治棉花黄萎病提供参考。

关键词棉花黄萎病;发生与危害特点;防治措施;江苏射阳2007年射阳县棉花种植面积5.7万公顷,黄萎病发生面积达4.3万公顷。

据该县植保部门7月中旬调查数据显示,全县棉花平均株发病率18.8%,严重的田块株发病率22%~87%,平均达38.4%,给当地棉花生产带来了较大的影响。

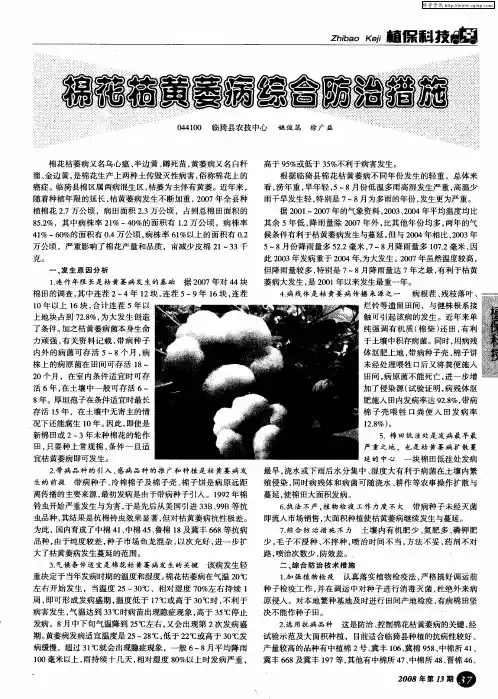

1发生与危害特点该病在棉花整个生育期均可发生,一般在3~5片真叶期开始显症,现蕾后田间大量发病,初在植株下部叶片上的叶缘和叶脉间出现浅黄色斑块,后逐渐扩展,叶色失绿变浅,主脉及其四周仍保持绿色,病叶出现掌状斑驳,叶肉变厚,叶缘向下卷曲,叶片由下而上逐渐脱落,蕾铃稀少,棉铃提前开裂,后期病株基部生出细小整枝。

纵剖病茎,木质部上产生浅褐色变色条纹。

夏季暴雨后出现急性型萎蔫症状,棉株突然萎垂,叶片大量脱落。

在射阳县域内,因自然条件和耕作制度的不同,导致轮作换茬上的差异,使黄萎病发生程度有明显的区域分布,东部沿海棉旱粮地区重于西部稻棉区和中北部棉蒜区。

轮作换茬少的地区发病较重,有明显发病中心;经常棉稻轮作的地区发病较轻,没有明显的发病中心。

同时,黄萎病发病也有阶段性,夏季低温是棉花黄萎病发生的有利气候条件,射阳县棉花黄萎病的发生受8月份高温气候的控制与阻隔,常年表现出2个发病高峰,分别在7月和9月。

7月下旬以后随着酷暑的到来,病株恢复生机,症状逐渐隐退。

8月下旬以后随着气温的降低,进入第二发病高峰,到9月中下旬棉花黄萎病症状表现最为严重,开始大量落叶,植株枯萎。

2发病因素2.1天气条件有利棉花黄萎病发病的最适温度为25~28℃,低于25℃或高于30℃,发病缓慢,超过36℃,即有隐症现象。

一般初夏时阴雨连绵、气温不太高时,有利于发病。

浅谈棉花枯、黄萎病的发病症状及防治技术要点作者:刘芸芸曹磊来源:《农民致富之友(上半月)》 2019年第14期棉花枯萎病和黄萎病是检疫性病害,也是恶性病害,此病害的发生直接影响棉花的产量和质量,可造成严重的损失,棉花枯萎病和黄萎病均被列为国内植物检疫对象。

棉花枯萎病和黄萎病的发病症状有其相似处,如若这两种病害同时发生在同一株上,会增加症状的复杂性。

棉花枯、黄萎病的病菌在土壤中直接侵染根系,是依靠土壤传播为主的病菌,而种子和棉秆等又能作远距离传播,传播速度快,故在防治上应注意,加强检疫,防止病区扩大。

对于棉花枯、黄萎病的防治本着“以防为主,以治为辅”的原则,采取药剂浸种、灌根喷施相结合的预防方法。

棉花枯萎病和棉花黄萎病的发病症状和防治技术,要以检疫制度、病田处理、种子处理、农业防治等为主要防治技术措施一、棉花枯、黄萎病的发病规律棉花枯萎病在土温20℃时苗期就开始发病,蕾期在土温25-30℃时,若遇多雨时节,容易形成发病高峰期,而棉花黄萎病在棉花苗期很少发病,在蕾期和花铃期是发病盛期,若遇多雨,最易此病害的流行。

二、棉花枯萎病、黄萎病发病症状:棉花枯、黄萎病都是为害棉株输导组织造成全株发病的病害。

棉花枯萎病是由下向上发展,也可沿顶端向下发展形成“顶枯症”,而棉花黄萎病的症状是由下而上逐渐向上发展,一般不形成顶枯。

1、苗期发病症状①棉花枯萎病在苗期发病症状:子叶或真叶出现黄色网纹斑或大块变色斑,或紫红型、黄化型斑,易落。

气候骤变时出现急性青枯形病斑,有时只一个子叶萎蔫,常造成大量死苗。

②棉花黄萎病发病在苗期的症状:真叶边缘或主脉间叶肉变黄,呈嵌状斑纹,但叶脉不变色,病苗很少枯死。

2、成株发病症状①棉花枯萎病发病株型表现上:节间短,矮化,常半边枯死,节上生出小叶小枝,呈丛生状;叶片有网状斑,易落,有时初期表现皱缩型,叶片变深增厚凹凸不平;病叶发生多数是有下向上,逐渐枯落,只留顶部小叶,但有时也发生顶端向下枯死现象;茎、叶柄内部变色表现在皮下及输导组织变黑褐色。

棉花黄萎病的防治方法

1、保护无病区。做好检疫工作,严防病区扩大。

2、选用抗病品种。高抗品种有新陆中2号。抗病品种有辽棉5

号,辽棉10号,辽棉7号,中棉9号,中棉12号、19号,中棉99

号,中3723,中8004,中8010,晋68—420、86—4、86一12,晋

棉21号、16号,湘棉16,鄂抗棉3号,临66610等。耐病品种有晋

无2031、中棉18号、晋无252、鲁343等。在黄萎病、枯萎病混合

发生的地区提倡选用兼抗(耐)黄萎病、枯萎病的品种。如陕1155,辽

棉5号,辽棉7号,中棉12号(381),豫棉4号,冀棉15号,中棉

17号,中棉16号等。

3、实行大面积轮作。提倡与禾本科作物轮作,尤其是与水稻轮

作,效果最为明显。

4、铲除零星病区、控制轻病区、改造重病区。对病株超过0.2%

的棉田采取人工拔除病株,挖除病土,或选用16%氨水或氯化苦、

福尔马林、90%~95%棉隆粉剂等进行土壤熏蒸或消毒。一般在6~

7月发病高峰期以病株为中心,每m2内打深为20cm的孔25个,每

孔中灌入氯化苦5ml共125ml,边灌边覆土踏实、泼水,防其蒸发,

再用粗二二乳剂120倍液或含氨16%以上的氨水1:9溶液5L进行

铲除,可消灭病点中的枯黄萎病菌,一般每m2病点灌药液45L。也

可用90%~95%棉隆每667m2用有效成分3.6kg处理土壤。9~10

月第二发病高峰期,均匀注入氯化苦原液90ml,能收到显著效果。

对病株在0.2%~5%的轻病田主要采用种植无病、抗病或耐病品种

基础上,采取无病土精加工棉种育苗移栽,可控制该病发生;开沟排

渍,降低地下水位,增施磷、钾肥提高抗病、耐病能力,清除病残体。

病株在5%以上的重病田,主要靠种植抗病、耐病品种及轮作等有效

途径。近年用12.5%治萎灵液剂200~250倍液,于发病初期、盛

期各灌1次,每株灌对好的药液50~l00ml,防效80%~90%。

5、棉种消毒处理。取比重为1.8上下的浓硫酸放入砂锅等容器

中加热到110~120℃,按1:10的比例慢慢倒入棉籽中,边倒边搅

拌,等棉籽上茸毛全部焦黑时,用清水充分洗净,然后再用80%的

抗菌剂402,用量为种子重量的2.5~3倍加热至55~60℃后浸泡棉

籽30分钟,可有效地杀灭棉种内、外的枯萎病和黄萎病病菌。也可

用50%多菌灵可湿性粉剂l0g溶在25ml的10%稀盐酸中,对水

975ml,再加0.39平平加(棉纺用渗透剂,也可用海欧牌洗涤剂替代)

配成1000ml药液,再按每5kg棉种用药液17.5~20kg于室温下浸

种24小时。还可把多菌灵配成0.3%悬浮剂于室温下浸种14小时。

6、保健栽培。减少辛硫磷、甲胺磷等有机磷农药用药次数及浓

度,防止棉株受药害降低自身抗病力。不要偏施、过施氮肥,做好氮

磷钾配合施用,注意增施钾肥,提高抗病力。改善棉田生态环境使棉

田土温较高,但湿度不宜过大,忌大水漫灌,可减少发病。

7、生物防治。放线菌对大丽轮枝菌有较强抑制作用。细菌中

Bacillus和Pseudomonas的某些种能有效抑制大丽轮枝菌菌丝散发。

木霉菌THchoderma lignorum对大丽轮枝菌有较强拮抗作用,可用以

改变土壤微生物区系进而减轻发病。