椎管内麻醉麻醉评分标准

- 格式:doc

- 大小:50.50 KB

- 文档页数:2

椎管内麻醉病人满意度评估标准背景:椎管内麻醉是一种常用的麻醉方法,它在手术中发挥着重要的作用。

为了评估椎管内麻醉对患者的满意程度,我们需要建立一套评估标准。

:椎管内麻醉是一种常用的麻醉方法,它在手术中发挥着重要的作用。

为了评估椎管内麻醉对患者的满意程度,我们需要建立一套评估标准。

目标:本文档的目标是制定一套椎管内麻醉病人满意度评估标准,以便医务人员能够客观地评估病人在手术后的满意程度。

:本文档的目标是制定一套椎管内麻醉病人满意度评估标准,以便医务人员能够客观地评估病人在手术后的满意程度。

评估内容1. 麻醉效果评估- 疼痛控制:评估手术过程中和术后疼痛控制的效果。

- 麻醉深度:评估麻醉的深度是否适当,患者是否在手术期间有意识或痛觉感知。

- 麻醉期间的安全性:评估麻醉过程中的不良事件发生率和处理情况。

2. 急性并发症评估- 低血压:评估手术中和术后低血压的发生率和严重程度。

- 呼吸抑制:评估手术中和术后呼吸抑制的发生率和处理情况。

- 神经损伤:评估手术过程中是否有神经损伤的发生。

3. 术后满意度评估- 疼痛控制:评估术后疼痛的程度和对疼痛的满意度。

- 恢复情况:评估术后患者的恢复情况,包括意识清醒程度和活动能力等。

- 饮食状况:评估术后患者的饮食情况和对食物的满意程度。

评估方法1. 问卷调查:设计一份针对以上评估内容的问卷,并由医务人员向术后患者进行调查。

2. 记录观察:医务人员观察术后患者的疼痛程度、意识状态、饮食情况等,并编制观察记录表。

3. 反馈访谈:医务人员与患者进行面对面的访谈,直接询问患者关于手术麻醉过程的满意程度和建议。

评估标准根据以上评估内容和方法,我们建议采用以下评分标准:- 麻醉效果评估:根据疼痛控制效果、麻醉深度和麻醉期间的安全性,给予分数评级(例如:优秀、良好、一般、不满意)。

- 急性并发症评估:根据低血压、呼吸抑制和神经损伤的发生率和处理情况,给予分数评级(例如:无、轻微、中等、严重)。

硬脊膜外腔阻滞将局麻药注入到硬脊膜外腔产生节段性脊神经阻滞,使其支配的相应区域产生麻醉作用的方法,称为硬脊膜外腔阻滞,简称硬膜外阻滞或硬膜外麻醉。

一、硬膜外穿刺置管:取支配手术区范围中央相应的棘突间隙作为穿刺间隙。

穿刺体位同腰麻。

常采用阻力消失法和毛细管负压法确定是否到达硬膜外腔。

二、常用局麻药1. 利多卡因:一般使用浓度为1.5%~2%,显效时间5~8分钟,作用时间30~60分钟。

2. 丁卡因:一般使用浓度为0.25%~0.33%,显效时间10~15分钟,作用时间3/4~1.5小时。

3. 布比卡因:一般使用浓度为0.5%~0.75%,显效时间7-10分钟,作用时间1~2.5小时。

4. 罗哌卡因:一般使用浓度为0.5%~1%,显效时间和作用时间与布比卡因相似。

三、影响麻醉平面调节的因素1. 穿刺点和置管长度:如果穿刺点远离手术区域相对应的脊间隙或导管置入硬膜外腔过长,导管管端可能卷曲或偏于一侧,从而严重影响局麻药液扩散,使阻滞平面狭小。

2. 药物剂量:剂量越大,阻滞范围越广。

3. 注药部位:颈段注药,其扩散范围较胸段广,而胸段又比腰段为广。

4. 病人年龄和一般状况:同等剂量局麻药用于老年、妊娠会产生相对广的阻滞范围。

四、适应症:横膈以下的各种腹部、腰部、盆腔和下肢的手术,颈部、上肢和胸壁浅表手术。

五、禁忌症:同蛛网膜下腔麻醉。

六、并发症:1. 全脊髓麻醉:如将硬膜外阻滞所用的局麻药全部或大部分注入蛛网膜下腔,即可导致全部脊神经被阻滞。

病人可在数分钟内出现呼吸停上、血压下降,甚至意识丧失,若发现不及时或处理不当可导致病人心跳骤停。

全脊髓麻醉是硬膜外麻醉最严重的并发症。

一旦发生全脊髓麻醉应立即施行人工呼吸,加快输液并静注血管收缩药以维持血压正常,若发生心跳骤停,应立即进行心肺复苏。

预防措施包括经硬膜外经导管注药前应回抽无脑脊液回流后方可注药;先给试验剂量3~5ml,观察5~10分钟,如无局麻药误注入蛛网膜下腔表现,再继续注药。

椎管内麻醉手术风险评估标准

背景

椎管内麻醉手术是一种常见的医疗干预措施,但该手术本身涉及一定的风险。

为了减少手术相关并发症的发生,制定一个综合的风险评估标准具有重要意义。

风险评估标准

以下是椎管内麻醉手术风险评估标准的主要指标:

1. 患者年龄:年龄是一个重要的评估因素,因为年轻患者相对较健康,手术风险较低。

2. 基础健康状况:评估患者的基础健康状况,包括有无慢性疾病、心血管状况、呼吸系统状况等。

这些因素将影响手术的风险水平。

3. 手术类型:不同类型的椎管内麻醉手术具有不同的风险水平。

根据手术的复杂性和潜在风险因素,对手术进行分类,并采取相应

的风险管理措施。

4. 麻醉药物选择和剂量:评估麻醉药物的选择和剂量对手术风

险的影响。

选择适当的麻醉药物和合理的剂量可以降低术后并发症

的发生率。

5. 医护人员专业水平:医疗团队的专业水平对手术的结果和患

者安全性具有重要影响。

评估医护人员的技能和经验,确保他们具

备足够的专业素养进行手术。

结论

椎管内麻醉手术风险评估标准对于确保手术的成功和患者的安

全至关重要。

通过综合评估患者的年龄、基础健康状况、手术类型、麻醉药物选择和剂量以及医护人员专业水平,医疗专业人士可以制

定相应的风险管理策略,降低手术相关并发症的风险。

请注意,本文档提供的内容仅供参考,具体的风险评估和决策应基于医疗专业人士的独立判断和实际情况。

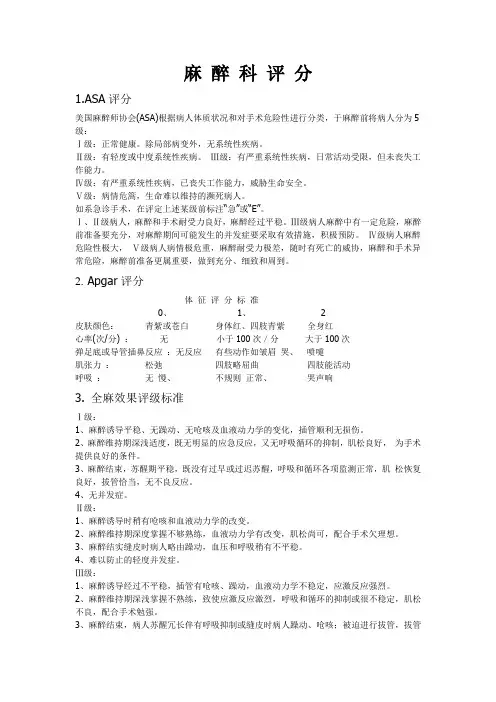

麻醉科评分1.ASA评分美国麻醉师协会(ASA)根据病人体质状况和对手术危险性进行分类,于麻醉前将病人分为5级:Ⅰ级:正常健康。

除局部病变外,无系统性疾病。

Ⅱ级:有轻度或中度系统性疾病。

Ⅲ级:有严重系统性疾病,日常活动受限,但未丧失工作能力。

Ⅳ级:有严重系统性疾病,已丧失工作能力,威胁生命安全。

Ⅴ级:病情危篙,生命难以维持的濒死病人。

如系急诊手术,在评定上述某级前标注“急”或“E”。

Ⅰ、Ⅱ级病人,麻醉和手术耐受力良好,麻醉经过平稳。

Ⅲ级病人麻醉中有一定危险,麻醉前准备要充分,对麻醉期间可能发生的并发症要采取有效措施,积极预防。

Ⅳ级病人麻醉危险性极大,Ⅴ级病人病情极危重,麻醉耐受力极差,随时有死亡的威协,麻醉和手术异常危险,麻醉前准备更属重要,做到充分、细致和周到。

2. Apgar评分体征评分标准0、1、 2皮肤颜色:青紫或苍白身体红、四肢青紫全身红心率(次/分) :无小于100次/分大于100次弹足底或导管插鼻反应:无反应有些动作如皱眉哭、喷嚏肌张力:松弛四肢略屈曲四肢能活动呼吸:无慢、不规则正常、哭声响3. 全麻效果评级标准Ⅰ级:1、麻醉诱导平稳、无躁动、无呛咳及血液动力学的变化,插管顺利无损伤。

2、麻醉维持期深浅适度,既无明显的应急反应,又无呼吸循环的抑制,肌松良好,为手术提供良好的条件。

3、麻醉结束,苏醒期平稳,既没有过早或过迟苏醒,呼吸和循环各项监测正常,肌松恢复良好,拔管恰当,无不良反应。

4、无并发症。

Ⅱ级:1、麻醉诱导时稍有呛咳和血液动力学的改变。

2、麻醉维持期深度掌握不够熟练,血液动力学有改变,肌松尚可,配合手术欠理想。

3、麻醉结实缝皮时病人略由躁动,血压和呼吸稍有不平稳。

4、难以防止的轻度并发症。

Ⅲ级:1、麻醉诱导经过不平稳,插管有呛咳、躁动,血液动力学不稳定,应激反应强烈。

2、麻醉维持期深浅掌握不熟练,致使应激反应激烈,呼吸和循环的抑制或很不稳定,肌松不良,配合手术勉强。

3、麻醉结束,病人苏醒冗长伴有呼吸抑制或缝皮时病人躁动、呛咳;被迫进行拔管,拔管后呼吸恢复欠佳。

椎管内麻醉麻醉评分标准椎管内麻醉是一种常用的麻醉方法,广泛应用于手术和疼痛管理等医疗领域。

为了评估椎管内麻醉的效果,医学界制定了一套评分标准,用于描述患者在手术过程中麻醉的深度和效果。

本文将介绍椎管内麻醉麻醉评分标准及其各个维度的评估内容。

一、麻醉评分标准的定义和作用椎管内麻醉评分标准是一套用于评估患者在手术过程中的麻醉深度和效果的指标体系。

它可以帮助医生及时调整麻醉量,减少手术期间的疼痛和不适。

同时,麻醉评分标准也可以为医生提供可靠的参考,以确保手术操作的顺利进行。

二、椎管内麻醉麻醉评分标准的详细内容1. 意识状态评估意识状态评估是椎管内麻醉麻醉评分标准的核心指标之一。

它通过观察患者的意识活跃程度和对外界刺激的反应来评估麻醉的深度。

常用的意识状态评估方法包括观察患者的眼睛活动、言语反应和肌肉张力等。

2. 生命体征监测生命体征监测是评估椎管内麻醉效果的重要环节。

包括血压、心率、呼吸频率等生命指标的监测。

这些指标的变化可以反映患者体内生物学活性和麻醉药物的代谢情况,进而判断麻醉效果。

3. 疼痛评估在手术过程中,患者有可能会出现不同程度的疼痛感受。

为了评估椎管内麻醉对患者疼痛的缓解效果,医生会进行相关的疼痛评估。

常见的疼痛评估方法包括问询患者的主观感受和观察患者的表情等。

4. 肌肉松弛度评估肌肉松弛度评估是椎管内麻醉麻醉评分标准的另一个重要内容。

患者在手术期间需要保持一定程度的肌肉松弛,以便医生顺利进行手术。

通过观察患者的肌肉松弛度和骨骼运动情况,可以评估麻醉效果。

5. 呼吸功能评估在椎管内麻醉过程中,呼吸功能的正常与否对患者的生命安全至关重要。

医生会通过监测患者的呼吸频率、呼吸深度和呼吸节律等指标,评估麻醉对呼吸功能的影响。

三、椎管内麻醉麻醉评分标准的应用范围椎管内麻醉麻醉评分标准广泛应用于各类手术和疼痛管理中。

不同类型的手术对麻醉的要求各不相同,因此,医生需要根据实际情况和麻醉评分标准来调整麻醉方案,以确保手术的成功进行。

椎管内麻醉操作技术评估标准1. 引言椎管内麻醉是一种常用的麻醉技术,用于手术中产生局部麻醉效果。

为了确保该技术的安全性和有效性,需要进行操作技术评估。

本文档旨在提供椎管内麻醉操作技术评估的标准。

2. 操作技术评估标准2.1. 有资格的医务人员:进行椎管内麻醉的医务人员应具备相关的专业资质和培训,包括但不限于麻醉学背景知识、操作技术和安全措施等方面。

2.2. 设备与药品:椎管内麻醉所使用的设备和药品应符合相关标准和规定,包括但不限于无菌、有效期限和正确使用方式等。

2.3. 患者评估:在进行椎管内麻醉前,应对患者进行全面的评估,包括病史、体格检查、实验室检查和特殊检查等,以确保患者适合接受该技术。

2.4. 麻醉操作:在进行椎管内麻醉时,应遵循正确的操作步骤和技术要求,包括但不限于患者体位、无菌操作、穿刺点选择、药物注射方式和注射剂量等。

2.5. 监测与观察:在进行椎管内麻醉时,应密切监测患者的生命体征和麻醉效果,包括但不限于心率、血压、呼吸、意识状态和疼痛反应等。

2.6. 并发症与处理:在进行椎管内麻醉过程中,可能会发生一些并发症,如血管穿刺、神经损伤和过敏反应等。

医务人员应具备处理这些并发症的能力和知识,并能及时采取相应的措施。

3. 结论椎管内麻醉操作技术评估标准的制定可以确保椎管内麻醉技术的安全性和有效性。

医务人员应按照这些标准进行椎管内麻醉操作,并密切观察患者的反应和变化,以及及时处理并发症。

持续的专业培训和与最新研究的了解也是保证操作技术评估标准的质量的重要因素。

注意:本文档所述评估标准仅为预期参考,具体实践中应根据医疗机构的规定和相关指南进行操作。

椎管内麻醉并发症评估标准简介椎管内麻醉是一种常见的麻醉方法,可用于产科手术、疼痛管理等多种情况。

然而,椎管内麻醉也可能引发一些并发症。

为评估椎管内麻醉的安全性和风险,我们需要一套明确的评估标准。

本文将介绍一种常用的椎管内麻醉并发症评估标准。

椎管内麻醉并发症评估标准1. 失血:评估椎管内麻醉过程中的失血情况。

血液损失超过正常范围可能需要采取进一步的治疗措施。

失血:评估椎管内麻醉过程中的失血情况。

血液损失超过正常范围可能需要采取进一步的治疗措施。

2. 感染:评估椎管内麻醉后是否发生感染。

观察麻醉部位是否出现红肿、疼痛和发热等症状。

感染:评估椎管内麻醉后是否发生感染。

观察麻醉部位是否出现红肿、疼痛和发热等症状。

3. 神经损伤:评估椎管内麻醉是否对神经系统造成损伤。

检查患者是否出现肢体无力、感觉异常等症状。

神经损伤:评估椎管内麻醉是否对神经系统造成损伤。

检查患者是否出现肢体无力、感觉异常等症状。

4. 腰背痛:评估椎管内麻醉后是否出现持续性的腰背痛症状。

可能需要进一步的疼痛管理措施。

腰背痛:评估椎管内麻醉后是否出现持续性的腰背痛症状。

可能需要进一步的疼痛管理措施。

5. 头痛:评估椎管内麻醉后是否出现头痛症状。

头痛可能是蛛网膜下腔穿刺导致的并发症。

头痛:评估椎管内麻醉后是否出现头痛症状。

头痛可能是蛛网膜下腔穿刺导致的并发症。

6. 恶心和呕吐:评估椎管内麻醉后是否出现恶心和呕吐。

这可能是因为麻醉药物的副作用。

恶心和呕吐:评估椎管内麻醉后是否出现恶心和呕吐。

这可能是因为麻醉药物的副作用。

结论上述评估标准可用于评估椎管内麻醉过程中的并发症风险。

通过仔细观察和评估,我们可以及时发现并处理椎管内麻醉的并发症,确保患者的安全和健康。

麻醉医生对椎管内麻醉的评估标准

椎管内麻醉是一种常见的麻醉方法,用于手术或疼痛治疗。

麻醉医生在实施椎管内麻醉之前,需要对患者进行评估,以确保手术的安全和有效性。

下面是麻醉医生对椎管内麻醉的评估标准:

1. 患者的身体状况评估:

- 麻醉医生需要详细了解患者的身体状况,包括过去的病史、过敏史、手术史等。

- 评估患者是否存在先天性或获得性的椎管畸形,以确定是否适合进行椎管内麻醉。

2. 心血管系统评估:

- 麻醉医生需要评估患者的心血管系统功能,包括心脏状况和血压控制情况。

- 检查患者是否存在心律失常、心脏瓣膜疾病、高血压等心血管疾病,以确定是否存在心血管风险。

3. 神经系统评估:

- 麻醉医生需要评估患者的神经系统功能,包括感觉和运动功能。

- 检查患者是否存在神经系统疾病,如中风、脑瘤等,以确定是否存在神经系统风险。

4. 药物过敏评估:

- 麻醉医生需要详细了解患者的过敏史,特别是对于麻醉药物的过敏反应。

- 确定患者是否对局麻药或其他相关药物存在过敏反应,以避免过敏引发的严重并发症。

5. 机械通气评估:

- 麻醉医生需要评估患者是否有呼吸系统方面的问题。

- 检查患者是否有哮喘、肺炎、慢性阻塞性肺病等呼吸系统疾病,以确保椎管内麻醉过程中的机械通气安全。

以上是麻醉医生对椎管内麻醉的评估标准,这些评估可以帮助麻醉医生确保手术过程中的安全性和成功性。

麻醉医生应根据患者的具体情况进行评估,并采取相应的措施来降低潜在的风险。

PACU〔麻醉恢复室〕出入室标准〔一〕、入室标准1.所有全麻后病人,麻醉后患者没有清醒,自主呼吸未完全恢复或肌肉张力差或因某些原因气管导管未拔除者,均应送至PACU。

2.椎管内麻醉后术毕麻醉平面在T5 以上病人。

3.发生各种麻醉意外情况,病情不稳定,手术后需要继续监测治疗的患者。

〔二〕、离室标准:当病人按PACU评分标准满10 分时,便可出恢复室回病房。

〔见附: PACU评分标准〕〔三〕、入室流程1.入室前麻醉住院医生联系PACU预约床位, PACU的注册护士予以安排。

2.病人需在麻醉住院医生陪同下进入PACU。

3.每个病人需给予连续的ECG、SaO2、Bp 和 Respiration的监测,根据病人不同的年龄设置适宜的参数。

4.病人入室后立即给予护理评估,评估应包括区域麻醉的阻滞平面及患者的根底体温。

5.评估和再评估需参照PACU的政策指南,所有评估内容在护理记录单上予以记录。

注:因本院条件有限,加上病人不多。

恢复室就放在手术室内进行。

其观察与记录均按恢复室进行。

附: PACU〔麻醉恢复室〕评分标准一、活动力0:无自动或在指令下抬头或活动肢体。

1:能自动或在指令下活动上下肢体和有限制地抬头活动。

2:能自动或在指令下活动四肢和抬头。

二、呼吸0:呼吸暂停,需要辅助呼吸或进行呼吸器治疗。

1:呼吸困难或呼吸受限制,但有浅而慢的自主呼吸,需要用口咽通气道。

2:能做深呼吸和有效咳嗽,呼吸频率和深度正常。

三、循环、0:非高血压病人而血压过度升高,或血压下降,低于麻醉前50mmHg。

1:血压下降低于麻醉前20~50mmHg。

2:血压和脉搏稳定,血压比麻醉前低,但不到20mmHg〔收缩压不低于90mmHg〕。

四、神经状态0:没有应答或仅对痛刺激有反响。

1:对交谈有反响,但很容易再昏昏入睡。

2:处于醒觉和警觉状态,能识别时间、地点和人。

五、肤色0:发绀或发灰。

1:苍白。

2:红润。

注:假设皮肤颜色难以作为判断标准,可以用8 分计分法。

第八篇椎管内麻醉常规椎管内麻醉分为硬膜外阻滞、蛛网膜下腔阻滞和骶管阻滞。

一.蛛网膜下腔阻滞,临床上亦称腰麻或脊麻。

1.适应证会阴、直肠肛门、下肢及下腹部手术,一般手术时间<3小时。

2.禁忌证蛛网膜下腔阻滞的禁忌证绝对禁忌证相对禁忌证病人拒绝中枢神经系病变穿刺部位有炎症脊柱外伤骨折难以纠正的低血容量穿刺有困难脊柱解剖异常无法放置操作体位颅内高压不合作或手术时间难预料出凝血功能异常3.术前访视除常规外,重点检查穿刺部位,并估计是否穿刺会遇到困难。

4.蛛网膜下腔阻滞分类1)局麻药比重所用药液的比重高于、相近或低于脑脊液比重分别称重比重液、等比重和轻比重液腰麻;2)给药方法有单次和连续法,连续法是用导管置入蛛网膜下腔,分次给药,可使麻醉状态维持较长时间。

6.穿刺术常用旁正中法,穿刺点为L3-4或L2-3,目前常用布比卡因7.5~15 mg稀释至3~5 ml注入。

7.常用药物及最大剂量8.不同比重药液的配置方法(1)重比重液:在局麻药中加入50%的葡萄糖0.1~0.2ml,用脑脊液稀释至3~4ml,使葡萄糖的浓度低于5%;(2)等比重液:用脑脊液将局麻药稀释至3~4ml;(3)轻比重液:用生理盐水将局麻药稀释至3~4ml。

(4)在局麻药中也可按需加入阿片类药物和缩血管药物,阿片类药物的剂量是硬膜外腔的1/10,如吗啡0.1~0.2mg;缩血管药物如麻黄碱30mg。

9.影响蛛网膜下腔阻滞平面的因素(1)药物用量(2)药液比重(3)病人体位(4)局麻药弥散性与穿透性(5)穿刺部位(6)注射容积与速率(7)穿刺针斜口的方向(8)病人的特点如老人、产妇、肥胖者及腹内压增高等。

10.麻醉管理(1)穿刺前先开放静脉;(2)阻滞平面低于T10可称安全,即使心肺功能不全病人亦可选用;(3)准确测定记录上界阻滞平面,注意平面“固定”后再扩散。

如鞍麻采用重比重液,手术取头低位,平面会逐步向上扩散;(4)血压下降与病人情况及阻滞平面呈正相关,高血压和血容量不足的病人更易发生。