实验6实验报告

- 格式:doc

- 大小:169.50 KB

- 文档页数:6

序号: 1200134000101组别: 5深圳大学实验报告课程名称:材料科学基础实验实验项目名称:二元合金显微组织分析学院:材料学院专业:材料科学与工程指导教师:钱海霞报告人:叶淳懿学号:2016200084 班级:实验时间:2018.12.19实验报告提交时间:教务部制数据处理分析纯铁,退火态,4%硝酸酒精腐蚀,物镜10倍,铁素体(α相)由图可知,经过4%硝酸酒精腐蚀的退火态纯铁拥有大小较为明显和均匀的晶粒,且均为铁素体(α相)。

由熔融态纯铁随着温度下降,先析出δ相铁;随着温度继续下降,δ相铁发生转变变成γ相铁。

当温度降至912℃时,γ相铁开始转变为α相铁,即图中铁素体。

20钢,退火态,4%硝酸酒精腐蚀,物镜10倍,铁素体,珠光体经过4%硝酸酒精腐蚀的退火态20钢图中有浅色与黑色两种晶粒分散分布,其中浅色为铁素体,黑色为珠光体。

为亚共析钢。

20钢冷却时先匀晶转变析出δ相固溶体,之后发生包晶转变析出γ相,此时仍有δ相,但随着温度降低全部转变为奥氏体。

温度继续冷却,开始析出铁素体,并逐渐增多。

在770℃发生共析转变形成珠光体(α+FeC)。

345钢,退火态, 4%硝酸酒精腐蚀,物镜10倍,铁素体,珠光体45钢也是亚共析钢,由图可知,相比起20钢,黑色的珠光体含量更加多,且珠光体的晶粒更大。

45钢冷却时先匀晶转变析出δ相固溶体,之后发生包晶转变析出γ相,此时仍有液相,但随着温度降低全部转变为奥氏体。

其余过程与20钢相比并无太大差异,不再赘述。

60钢,退火态,4%硝酸酒精腐蚀,物镜10倍,铁素体,珠光体由图可知60钢仍是亚共析钢,但绝大部分已经是珠光体了,浅色的铁素体只占其中很小的一部分。

45钢冷却时直接匀晶转变析出γ相,无δ相析出。

其余过程与20钢相似,不再赘述。

T8钢,退火态,4%硝酸酒精腐蚀,物镜40倍,铁素体,渗碳体,珠光体T8钢为共析钢,从图中可看到黑绿色为渗碳体,浅色为铁素体。

他们共同构成了珠光体。

最新实验六(实验报告)实验目的:本次实验旨在探究特定物质在不同条件下的反应特性,以及通过实验数据分析物质的性质和变化规律。

通过对实验过程的观察和结果的记录,加深对理论知识的理解,并提高实验操作技能。

实验材料:1. 试样:待测物质样品2. 试剂:所需的化学反应试剂3. 仪器:天平、烧杯、量筒、滴定管、温度计、pH计、光谱仪等实验步骤:1. 准备阶段:根据实验要求,准确称取适量的试样和试剂,准备好所有实验仪器。

2. 实验操作:按照实验指导书的步骤,进行化学反应操作,记录下每个步骤的具体条件,如温度、pH值、反应时间等。

3. 数据收集:对反应过程中产生的数据进行收集,包括但不限于颜色变化、沉淀形成、气泡产生等。

4. 结果分析:根据收集到的数据,分析反应过程中物质的变化,以及反应的动力学特征。

5. 结论撰写:根据实验结果,撰写实验结论,总结物质的性质和反应特点。

实验结果:1. 反应速率:通过观察和记录,发现在特定条件下,反应速率与预期相符,具体数据见附录。

2. 产物分析:实验中产生的主要产物为X和Y,通过光谱分析确认了其结构。

3. 副反应:在实验过程中,未观察到明显的副反应现象。

4. 影响因素:实验中发现温度和pH值对反应速率有显著影响。

实验讨论:本次实验中,反应的速率和产物与理论预测基本一致,但在实际操作中存在一定的误差,可能的原因包括实验操作的不精确、环境条件的波动等。

未来可以通过改进实验方法和控制实验条件来减少误差。

结论:通过本次实验,我们成功地研究了特定物质在不同条件下的反应特性,并通过数据分析得到了物质的性质和反应规律。

实验结果对理解相关化学反应机制具有重要意义,并为进一步的实验研究提供了基础。

实验报告6功率因数及相序的测量一、实验目的1.学习使用电能表测量谐波内容;2.学习使用电容器改善功率因数。

二、实验器材1.电能表2.电阻箱3.电感4.电容5.交流电源6.相序表三、实验原理1.功率因数功率因数是指交流电的实功功率与视在功率之比,代表了电能的有效利用情况。

功率因数越高,电能的利用效率越高。

功率因数的计算公式为:功率因数=实功功率/视在功率2.相序在三相交流电系统中,相序是指三相电流或电压的变化先后顺序。

正常情况下,A相、B相和C相的电流或电压按照一定的顺序进行变化。

如果相序发生了颠倒,会引起系统异常,因此需要进行相序检测。

四、实验步骤1.将电阻箱和电感依次串联到交流电源上,并将末端接入电能表的电压端和电流端;2.依次改变电阻箱的阻值,测量不同负载下的视在功率、实功功率和功率因数;3.使用相序表分别测量正序和反序情况下的相序。

五、实验数据记录与分析1.功率因数的测量结果:负载阻值(Ω)视在功率(VA)实功功率(W)功率因数1010008000.82010007000.73010006000.64010005000.52.相序的测量结果:正序:A相→B相→C相反序:A相→C相→B相根据测量结果可知,当负载阻值增加时,视在功率不变,实功功率减小,功率因数也随之减小。

这是因为负载阻值增加导致了电流和电压的相位差增大,从而减小了有用功的输出。

在电能利用的角度,功率因数越接近于1,电能利用效率越高。

六、实验结论1.功率因数是实功功率与视在功率之比,代表了电能的有效利用情况。

功率因数越高,电能利用效率越高;2.对于给定的负载,当负载阻值增加时,功率因数减小;3.相序检测可以判断三相电流或电压的变化先后顺序,保证系统的正常运行。

七、实验心得通过本次实验,我学习到了功率因数和相序的概念,并掌握了测量功率因数和相序的方法。

通过具体实验操作,加深了对功率因数和相序的理解。

在实验过程中,我也遇到了一些问题,例如,电能表的使用和测量误差的处理。

实验6_酸碱的化学性质实验报告一、实验目的1.了解酸碱的化学性质;2.掌握酸碱溶液的鉴别方法。

二、实验原理1.酸的化学性质:酸可以与金属反应产生氢气,与碱反应生成盐和水,与金属碱土金属的氢氧化物反应生成盐和水,与碱式盐反应生成普通盐和水。

2.碱的化学性质:碱可以与酸反应生成盐和水,与酸式盐反应生成普通盐和水。

三、实验设备和试剂1.实验设备:试管、试管架、酒精灯、玻璃棒、滴管等。

2.实验试剂:盐酸、稀硫酸、氢氧化钠、氢氧化钾、氯化钠、硝酸银溶液。

四、实验步骤1.盐酸和氢氧化钠的反应a.取一根盛满氢氧化钠溶液的试管;b.在试管中加入数滴盐酸,观察产生的现象和气体。

2.碳酸氢铵和稀硫酸的反应a.取一根盛满碳酸氢铵溶液的试管;b.在试管中加入数滴稀硫酸,产生的气体通过试管口,倾斜试管观察产生的现象。

3.酸式盐和氢氧化钠的反应a.取一根盛满氢氧化钠溶液的试管;b.在试管中加入数粒酸式盐,观察产生的现象。

4.酸和金属的反应a.取一根盛满盐酸的试管;b.将一块锌片放入试管中,观察产生的气体。

五、实验结果与分析1.盐酸和氢氧化钠的反应a.实验现象:盐酸与氢氧化钠混合后,产生大量气泡,并有气泡从试管口直接飘出。

b.化学方程式:HCl+NaOH→NaCl+H2Oc.结果分析:盐酸与氢氧化钠反应生成盐(氯化钠)和水。

2.碳酸氢铵和稀硫酸的反应a.实验现象:碳酸氢铵与稀硫酸混合后,试管内产生了大量白色气体,并发出刺激性气味。

倾斜试管时,气体滴入湿润的白纸上,使白纸颜色发生变化。

b.化学方程式:NH4HCO3+H2SO4→(NH4)2SO4+CO2+H2Oc.结果分析:碳酸氢铵与稀硫酸反应生成盐(硫酸铵)、二氧化碳和水。

3.酸式盐和氢氧化钠的反应a.实验现象:酸式盐与氢氧化钠混合后,溶液变得中性,即颜色变淡。

b.化学方程式:NaOH+HClO_4→NaClO4+H2Oc.结果分析:酸式盐与氢氧化钠反应生成盐(氯酸钠)和水。

实验报告6 -实验6 全站仪放样实验目的:学习使用全站仪进行放样测量,掌握放样技术和操作方法。

熟悉全站仪的基本功能和操作流程。

实践在实际工程中进行放样测量。

实验仪器和材料:全站仪:用于测量和记录测量数据。

放样标杆:用于指示放样点的位置。

测量桩:用于固定放样标杆的位置。

实验步骤:准备工作:a. 确定测量区域和放样范围。

b. 设置全站仪的参数和坐标系,包括工程坐标系和仪器的校准。

c. 根据实际情况选择合适的放样标杆和测量桩。

标定测站:a. 找到合适的位置设置测站,确保其视线能够覆盖整个放样区域。

b. 使用全站仪进行标定测站,记录测站的坐标和仪器的方位角。

放样测量:a. 将放样标杆安装在预定的位置,并使用测量桩固定。

b. 利用全站仪测量放样标杆的坐标和高程信息,并记录。

c. 依次放样其他需要的点,并记录其坐标和高程信息。

数据处理:a. 将测量得到的数据导入计算机,并使用适当的软件进行数据处理和绘图。

b. 根据需要生成放样图纸和相关报告。

实验注意事项:在操作全站仪时,注意遵循正确的安全操作规程,确保人身安全和仪器的正常使用。

确保测量区域没有遮挡物或障碍物,以保证测量精度和可靠性。

在放样测量过程中,保持稳定的测量姿势和准确的目标指向,以获取准确的测量数据。

注意记录测量数据的准确性和完整性,包括放样点的坐标、高程和标记等信息。

实验结果:根据实际测量和数据处理,生成放样图纸和相关报告。

报告应包括测量数据、图表、放样图纸和分析结果等。

实验总结:通过本次实验,掌握了全站仪的放样测量技术和操作方法。

了解了全站仪的基本功能和操作流程,并在实际工程中应用到放样测量中。

通过实践操作,提高了测量准确性和技能。

以上是实验6的全站仪放样的基本实验报告要点,具体的实验报告内容和格式可能会根据实验要求和学校的要求有所不同。

请根据具体情况进行适当的调整和完善。

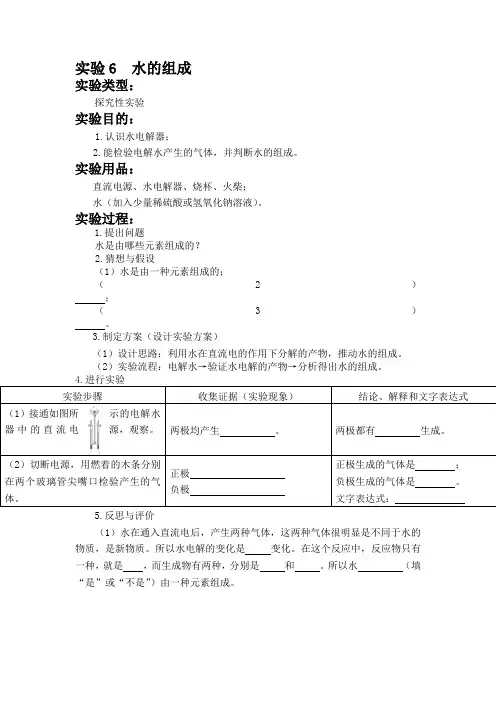

实验6 水的组成

实验类型:

探究性实验

实验目的:

1.认识水电解器;

2.能检验电解水产生的气体,并判断水的组成。

实验用品:

直流电源、水电解器、烧杯、火柴;

水(加入少量稀硫酸或氢氧化钠溶液)。

实验过程:

1.提出问题

水是由哪些元素组成的?

2.猜想与假设

(1)水是由一种元素组成的;

(2)

;

(3)。

3.制定方案(设计实验方案)

(1)设计思路:利用水在直流电的作用下分解的产物,推动水的组成。

(2)实验流程:电解水→验证水电解的产物→分析得出水的组成。

4.进行实验

实验步骤收集证据(实验现象)结论、解释和文字表达式(1)接通如图所示的电解水

器中的直流电源,观察。

两极均产生。

两极都有生成。

(2)切断电源,用燃着的木条分别在两个玻璃管尖嘴口检验产生的气体。

正极

负极

正极生成的气体是;

负极生成的气体是。

文字表达式:

5.反思与评价

(1)水在通入直流电后,产生两种气体,这两种气体很明显是不同于水的物质,是新物质。

所以水电解的变化是变化。

在这个反应中,反应物只有一种,就是,而生成物有两种,分别是和。

所以水(填“是”或“不是”)由一种元素组成。

(2)实验证明,水电解生成氢气和氧气。

所以有人认为,水是由氢气和氧气组成的。

这种认识正确吗?水应该是由什么组成的?。

实验报告6篇实验报告 (1) 利用混合物中各组分在某种溶剂中的溶解度不同,而使它们相互分离;一般过程:1、选择适宜的溶剂:①不与被提纯物起化学反应;②温度高时,化合物在溶剂中的溶解度大,室温或低温时溶解度很小;而杂质的溶解度应该非常大或非常小;③溶剂沸点较低,易挥发,易与被提纯物分离;④价格便宜,毒性小,回收容易,操作安全;2、将粗产品溶于适宜的热溶剂中,制成饱和溶液:如溶质过多则会成过饱和溶液,会有结晶出现;如溶剂过多则会成不饱和溶液,会要蒸发掉一部分溶剂;3、趁热过滤除去不溶性杂质,如溶液颜色深,则应先用活性炭脱色,再进行过滤;4、冷却溶液或蒸发溶液,使之慢慢析出结晶,而杂质留在母液中或杂质析出,而提纯的化合物则留在溶液中;5、过滤:分离出结晶和杂质;6、洗涤:除去附着在晶体表面的母液;7、干燥结晶:若产品不吸水,可以放在空气中使溶剂自然挥发;不容易挥发的溶剂,可根据产品的性质采用红外灯烘干或真空恒温干燥器干燥,特别是在制备标准样品和分析样品以及产品易吸水时,需将产品放入真空恒温干燥器中干燥;实验报告 (2)例一定量分析实验报告格式(以草酸中h2c2o4含量的测定为例)实验题目:草酸中h2c2o4含量的测定实验目的:学习naoh标准溶液的配制、标定及有关仪器的使用;学习碱式滴定管的使用,练习滴定操作。

实验原理:h2c2o4为有机弱酸,其ka1=5.9×10-2,ka2=6.4×10-5。

常量组分分析时cka1>10-8,cka2>10-8,ka1/ka2<105,可在水溶液中一次性滴定其两步离解的h+:h2c2o4+2naoh===na2c2o4+2h2o计量点ph值8.4左右,可用酚酞为指示剂。

naoh标准溶液采用间接配制法获得,以邻苯二甲酸氢钾标定:-cook-cooh+naoh===-cook-coona+h2o此反应计量点ph值9.1左右,同样可用酚酞为指示剂。

实验方法:一、naoh标准溶液的配制与标定用台式天平称取naoh1g于100ml烧杯中,加50ml蒸馏水,搅拌使其溶解。

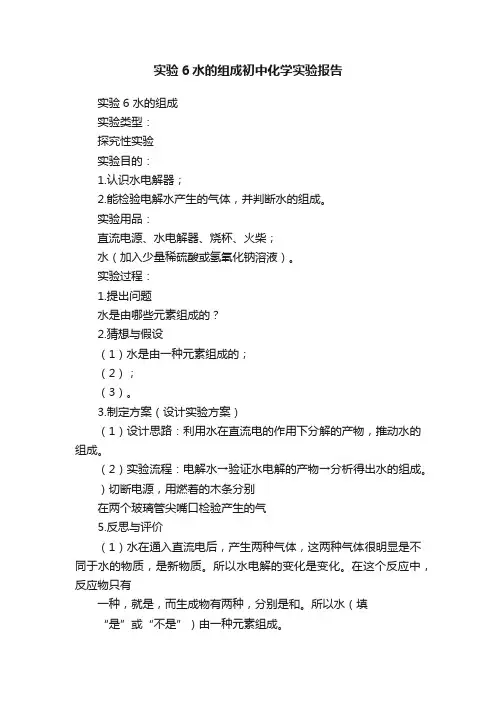

实验6水的组成初中化学实验报告

实验6 水的组成

实验类型:

探究性实验

实验目的:

1.认识水电解器;

2.能检验电解水产生的气体,并判断水的组成。

实验用品:

直流电源、水电解器、烧杯、火柴;

水(加入少量稀硫酸或氢氧化钠溶液)。

实验过程:

1.提出问题

水是由哪些元素组成的?

2.猜想与假设

(1)水是由一种元素组成的;

(2);

(3)。

3.制定方案(设计实验方案)

(1)设计思路:利用水在直流电的作用下分解的产物,推动水的组成。

(2)实验流程:电解水→验证水电解的产物→分析得出水的组成。

)切断电源,用燃着的木条分别

在两个玻璃管尖嘴口检验产生的气

5.反思与评价

(1)水在通入直流电后,产生两种气体,这两种气体很明显是不同于水的物质,是新物质。

所以水电解的变化是变化。

在这个反应中,反应物只有

一种,就是,而生成物有两种,分别是和。

所以水(填

“是”或“不是”)由一种元素组成。

(2)实验证明,水电解生成氢气和氧气。

所以有人认为,水是由氢气和氧气组成的。

这种认识正确吗?水应该是由什么组成的?。

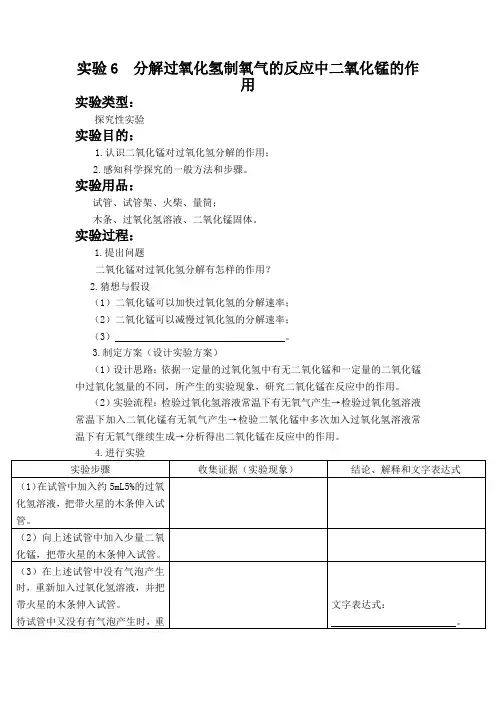

实验6 分解过氧化氢制氧气的反应中二氧化锰的作

用

实验类型:

探究性实验

实验目的:

1.认识二氧化锰对过氧化氢分解的作用;

2.感知科学探究的一般方法和步骤。

实验用品:

试管、试管架、火柴、量筒;

木条、过氧化氢溶液、二氧化锰固体。

实验过程:

1.提出问题

二氧化锰对过氧化氢分解有怎样的作用?

2.猜想与假设

(1)二氧化锰可以加快过氧化氢的分解速率;

(2)二氧化锰可以减慢过氧化氢的分解速率;

(3)。

3.制定方案(设计实验方案)

(1)设计思路:依据一定量的过氧化氢中有无二氧化锰和一定量的二氧化锰中过氧化氢量的不同,所产生的实验现象,研究二氧化锰在反应中的作用。

(2)实验流程:检验过氧化氢溶液常温下有无氧气产生→检验过氧化氢溶液常温下加入二氧化锰有无氧气产生→检验二氧化锰中多次加入过氧化氢溶液常温下有无氧气继续生成→分析得出二氧化锰在反应中的作用。

5.反思与评价

(1)综合(1)—(3)中的现象,你认为二氧化锰在过氧化氢分解的反应中起到了什么作用?

(2)科学探究的一般步骤是:提出问题、、、

及反思与评价。

实验6_酸碱的化学性质实验报告实验6:酸碱的化学性质摘要:本实验主要通过观察和比较酸碱溶液的颜色、气味、导电性和腐蚀性等性质,来探究酸碱的化学性质。

实验结果表明,酸性溶液具有酸味、导电性强、腐蚀性大等特点;碱性溶液具有苦味、导电性强、腐蚀性大等特点;中性溶液则不具备上述特点。

本实验的结果有助于我们深入了解酸碱的性质和应用。

关键词:酸碱、化学性质、颜色、气味、导电性、腐蚀性引言:酸碱是化学中非常重要的概念,它们具有一系列特殊的化学性质,并广泛应用于各个领域。

本实验旨在通过观察和比较酸碱溶液的性质,来探究酸碱的化学性质。

实验部分:仪器与试剂:酸碱溶液(包括盐酸、硫酸、氢氧化钠、氢氧化铝)、酸碱指示剂(苏丹红、甲基橙)、导电仪、腐蚀试验片。

实验步骤:1.将盐酸、硫酸、氢氧化钠和氢氧化铝分别倒入4个试管中。

2.分别加入少量的苏丹红和甲基橙指示剂。

3.使用导电仪测试各个溶液的导电性。

4.使用腐蚀试验片观察各个溶液的腐蚀性。

结果与讨论:通过实验观察和比较,我们得到了以下结果:1.颜色:盐酸和硫酸溶液呈现无色,氢氧化钠溶液呈现无色或淡粉红色,氢氧化铝溶液呈现淡黄色。

2.气味:盐酸和硫酸溶液具有酸味,氢氧化钠溶液具有碱味,氢氧化铝溶液略带苦味。

3.导电性:盐酸、硫酸和氢氧化钠溶液能够导电,而氢氧化铝溶液不能导电。

4.腐蚀性:盐酸和硫酸溶液能够腐蚀金属,例如铁片;氢氧化钠溶液也具有一定的腐蚀性;而氢氧化铝溶液则没有明显的腐蚀性。

通过以上实验结果,我们可以得出以下结论:1.酸性溶液具有酸味、无色或无明显颜色、导电性强、具有较强的腐蚀性。

2.碱性溶液具有苦味、无色或淡粉红色、导电性强、具有较强的腐蚀性。

3.中性溶液既无酸味也无碱味,无明显颜色,导电性较弱,腐蚀性较小。

结论:通过本实验的观察和比较,我们深入了解了酸碱的化学性质。

酸性溶液具有酸味、导电性强、腐蚀性大等特点;碱性溶液具有苦味、导电性强、腐蚀性大等特点;中性溶液则不具备上述特点。

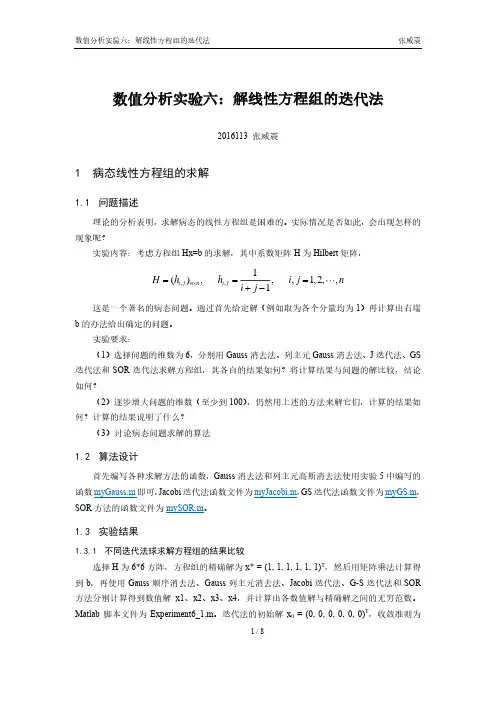

1 / 8数值分析实验六:解线性方程组的迭代法2016113 张威震1 病态线性方程组的求解1.1 问题描述理论的分析表明,求解病态的线性方程组是困难的。

实际情况是否如此,会出现怎样的现象呢?实验内容:考虑方程组Hx=b 的求解,其中系数矩阵H 为Hilbert 矩阵,,,1(),,,1,2,,1i j n n i j H h h i j n i j ⨯===+-这是一个著名的病态问题。

通过首先给定解(例如取为各个分量均为1)再计算出右端b 的办法给出确定的问题。

实验要求:(1)选择问题的维数为6,分别用Gauss 消去法、列主元Gauss 消去法、J 迭代法、GS 迭代法和SOR 迭代法求解方程组,其各自的结果如何?将计算结果与问题的解比较,结论如何?(2)逐步增大问题的维数(至少到100),仍然用上述的方法来解它们,计算的结果如何?计算的结果说明了什么?(3)讨论病态问题求解的算法1.2 算法设计首先编写各种求解方法的函数,Gauss 消去法和列主元高斯消去法使用实验5中编写的函数myGauss.m 即可,Jacobi 迭代法函数文件为myJacobi.m ,GS 迭代法函数文件为myGS.m ,SOR 方法的函数文件为mySOR.m 。

1.3 实验结果1.3.1 不同迭代法球求解方程组的结果比较选择H 为6*6方阵,方程组的精确解为x* = (1, 1, 1, 1, 1, 1)T ,然后用矩阵乘法计算得到b ,再使用Gauss 顺序消去法、Gauss 列主元消去法、Jacobi 迭代法、G-S 迭代法和SOR 方法分别计算得到数值解x1、x2、x3、x4,并计算出各数值解与精确解之间的无穷范数。

Matlab 脚本文件为Experiment6_1.m 。

迭代法的初始解x 0 = (0, 0, 0, 0, 0, 0)T ,收敛准则为||x(k+1)-x(k)||∞<eps=1e-6,SOR方法的松弛因子选择为w=1.3,计算结果如表1。

硬件实验实验报告实验6:触发器一、实验目的:熟悉几种常见触发器的逻辑功能,准确理解触发器特性描述和正确对其逻辑功能进行测试操作。

熟练使用示波器来观看触发器的时序图。

二、实验内容1、用74LS00搭接一个基本RS触发器,并对其功能进行测试,填写基本RS触发器的特性表。

2、将2个D触发器接成异步计数器,在此基础上实现4分频,再用示波器记录分频信号波形。

3、用4个D触发器设计一个4位的环形计数器。

三、实验环境四、实验数据记录1、用74LS00搭接一个基本RS触发器,并对其功能进行测试,填写基本RS触发器的特性表。

答:芯片选择:74LS007400的管脚图测试电路图如下S R Q n Q1 n0 0 1 10 01 0 1 10 10 1 1 00 01 1 1 10 1设计思路:通过2输入与非门实现R-S锁存器,本设计中的反相器是通过2输入与非门实现的,由于增加了反相器,因此该锁存器的功能表和通用的R-S锁存器相一致2、将2个D触发器接成异步计数器,在此基础上实现4分频,再用示波器记录分频信号波形。

答:芯片选择:74LS747474的引脚图电路图如下实际电路中Q1’,Q2’在接线时并不是通过Q1,Q2分别求反得到的,7474芯片有Q1’,Q2’的输出实验所得波形图如下参数说明CH1:输入脉冲信号(5KHz) CH2:输出脉冲信号(1.25KHz)时基电压灵敏度周期峰峰值正占空比200.0us 2.00V CH1 CH2 CH1 CH2 CH1 CH2200.0us 800.0us 4.0V 4.0V 50.5% 50.5%设计思路:利用2个D触发器构成了模4的异步计数器一次实现4次分频的功能,其中第一个D触发器的输出端Q1接第二个D触发器的时钟输入,Q2即为分频后的结果3、用4个D触发器设计一个4位的环形计数器。

(单向 0000——>1000——>0100——>0010——>0001——>0000)答:芯片选择74LS175、74LS0874175的管脚图 7408的管脚图实验电路图:电路图中的A’,B’,C’,D’在接线时并不是通过ABCD求反得到的,74175芯片含A’,B’,C’,D’输出端实验结果:测试时能正确的循环计数和人和状态均能自动进入循环体设计思路:通过四个D同步触发器级联而成,第一个触发器的数据输入端D=A B C D,只有当ABCD=0000时才会产生一个1其余情况全为0,以此实现1在循环体中的逐渐移动五、实验日志与总结1、本次试验主要学习了R-S锁存器和D触发器的一些知识,熟悉了其逻辑功能和使用方法,并运用D触发器构成了4次分频器和环形计数器2、通过本次试验,我进一步提高了自己设计电路的能力,掌握了电路查错和检查芯片的一些基本方法,比如带电测试其管脚的电压值等3、在本次试验中学习了芯片74LS74、74LS175的管脚分配和使用方法,复习了芯片74LS00、74LS084、本次试验没有能够实现能左右移动的环形计数器,只做了一个右移的,但自己动手尝试努力过,还需不断提高自己的设计能力。

大学计算机实验6 实验报告一、实验目的本次大学计算机实验 6 的目的在于深入了解和掌握计算机系统中的某些关键技术和应用,通过实际操作和实践,提高我们对计算机知识的理解和应用能力,培养我们解决实际问题的思维和方法。

二、实验环境本次实验在学校的计算机实验室进行,使用的计算机配置为_____,操作系统为_____,安装了所需的实验软件,包括_____等。

三、实验内容(一)操作系统的基本操作1、文件和文件夹的管理熟练掌握了文件和文件夹的创建、复制、移动、删除、重命名等操作。

通过实际操作,了解了文件和文件夹的属性设置,如只读、隐藏等,以及如何查找和筛选特定的文件和文件夹。

2、任务管理器的使用学会了使用任务管理器查看系统中正在运行的进程、CPU 和内存的使用情况。

能够通过任务管理器结束无响应的进程,优化系统资源的分配。

(二)办公软件的应用1、 Word 文档的编辑使用 Word 进行了文档的排版,包括字体、字号、颜色、段落格式的设置。

学会了插入图片、表格、页眉页脚等元素,以及如何进行文档的页面设置和打印预览。

2、 Excel 数据处理在 Excel 中,掌握了数据的输入、编辑和格式化。

学会了使用函数和公式进行数据的计算和统计,如求和、平均值、最大值、最小值等。

还掌握了数据的排序、筛选和图表的创建,能够将数据以直观的方式呈现出来。

(三)网络应用1、浏览器的使用熟悉了常用浏览器的操作,如网页的浏览、书签的添加和管理、历史记录的查看等。

学会了设置浏览器的主页、隐私和安全选项。

2、电子邮件的收发通过实验,掌握了电子邮箱的注册和设置,能够熟练地发送和接收电子邮件,包括添加附件、设置邮件格式和优先级等。

(四)多媒体软件的使用1、图片处理软件使用图片处理软件对图片进行了裁剪、调整大小、色彩调整、添加文字和特效等操作,提高了图片的质量和美观度。

2、音频和视频播放软件学会了使用音频和视频播放软件播放各种格式的文件,掌握了播放控制、音量调节、画面调整等基本操作。

实验6_状态反馈与状态观测器自动控制原理实验报告自动控制原理实验报告院系名称:仪器科学与光电工程学院班级:141715班姓名:武洋学号:14171073实验六状态反馈与状态观测器一、实验目的1. 掌握用状态反馈进行极点配置的方法。

2. 了解带有状态观测器的状态反馈系统。

3. 理解系统极点、观测器极点与系统性能、状态估计误差之间的关系。

二、实验内容1. 系统G(s)=10.05s2+s+1如图2.6.1所示,要求设计状态反馈阵K,使动态性能指标满足超调量,峰值时间。

图2.6.1二阶系统结构图2.被控对象传递函数为写成状态方程形式为式中; ;为其配置系统极点为S1,2=-仪器科学与光电工程学院班级:141715班姓名:武洋学号:14171073实验六状态反馈与状态观测器一、实验目的1. 掌握用状态反馈进行极点配置的方法。

2. 了解带有状态观测器的状态反馈系统。

3. 理解系统极点、观测器极点与系统性能、状态估计误差之间的关系。

二、实验内容1. 系统G(s)=10.05s2+s+1如图2.6.1所示,要求设计状态反馈阵K,使动态性能指标满足超调量,峰值时间。

图2.6.1二阶系统结构图2.被控对象传递函数为写成状态方程形式为式中; ;为其配置系统极点为S1,2=:其中维状态反馈系数矩阵,由计算机算出。

维观测器的反馈矩阵,由计算机算出。

为使跟踪所乘的比例系数。

三、实验原理1. 闭环系统的动态性能与系统的特征根密切相关,在状态空间的分析中可利用状态反馈来配置系统的闭环极点。

这种校正手段能提供更多的校正信息,在形成最优控制率、抑制或消除扰动影响、实现系统解耦等方面获得广泛应用。

在改善与提高系统性能时不增加系统零、极点,所以不改变系统阶数,实现方便。

2. 已知线形定常系统的状态方程为为了实现状态反馈,需要状态变量的测量值,而在工程中,并不是状态变量都能测量到,而一般只有输出可测,因此希望利用系统的输入输出量构成对系统状态变量的估计。

实验六SDS实验报告1. 实验目的本实验旨在通过测定表面活性剂十二烷基硫酸钠(SDS)的临界胶束浓度和表面张力,探究SDS在水溶液中的表面活性行为,并了解其对化学反应的影响。

2. 实验器材与试剂- 器材:电子天平、试剂瓶、磁力搅拌器、扩散管、毛细管- 试剂:SDS、高纯水、乙醇3. 实验原理SDS是一种阴离子表面活性剂,可降低液体表面的表面张力。

在水溶液中,SDS分子会聚合形成胶束,当胶束的浓度达到一定程度时,称为临界胶束浓度(CMC)。

4. 实验步骤4.1 测定临界胶束浓度(CMC)4.1.1 预处理检测毛细管- 用高纯水冲洗毛细管,确保其内外无气泡。

- 用乙醇洗净毛细管,提高其润湿性能。

4.1.2 制备一系列浓度的SDS溶液- 分别称取不同质量的SDS,溶解于一定体积的高纯水中,得到不同浓度的SDS溶液。

4.1.3 填充扩散管- 将预处理好的毛细管插入扩散管中,通过磁力搅拌器搅拌,保持溶液的均匀性。

- 用一定质量的SDS溶液填充扩散管。

4.1.4 扩散实验- 在一个固定温度下,记录SDS溶液从毛细管开始扩散到溶液终点的时间。

- 重复实验,取平均值。

4.1.5 绘制扩散时间与SDS浓度的曲线- 将浓度作为横坐标,扩散时间作为纵坐标。

- 根据曲线的拐点,确定临界胶束浓度。

4.2 测定表面张力4.2.1 准备SDS溶液- 用高纯水配制一定浓度的SDS溶液。

4.2.2 表面张力计测定- 将表面张力计的叶片浸入SDS溶液中。

- 阅读并记录表面张力计上的数值。

5. 实验结果与分析5.1 CMC的确定- 根据实验数据,绘制SDS浓度与扩散时间的曲线。

- 通过拐点的位置确定CMC的值。

5.2 表面张力的测定- 通过实验测得的表面张力值,分析SDS溶液的表面活性。

6. 结论- 经过实验测定,确定了SDS的临界胶束浓度。

- 测定了SDS溶液的表面张力,了解了SDS在溶液中的表面活性行为。

7. 实验中的注意事项- 实验过程中应注意安全,避免有害物质的接触。

安徽机电职业技术学院实验报告一、实验目的1、进一步使用SQL Server 2005 Express数据库。

2、掌握设计自定义对话框窗体。

3、掌握使用DataAdapter对象将comboBox(下拉列表)绑定到数据表。

4、使用Command对象和Parameters对象将用户输入的数据保存到数据库。

二、实验内容1、设计自定义窗体为对话框窗体。

2、使用使DataAdapter对象将部门列表绑定组合列表框(ComboBox)。

3、使用Command对象和Parameters对象将用户输入的数据保存到BlueHill数据库。

三、实验步骤本实验在实验5的基础上进行。

请在实验前将实验5完成的解决方案文件夹BlueHillWindows复制到本地硬盘,并使用VS 2005打开该解决方案。

1、在BlueHillWindows解决方案中,打开EmployeeManagement项目中的“添加新员工”窗体FrmNewEmployee。

恰当设置该窗体“新建”和“取消”按钮的DialogResult属性,以使单击“新建”按钮时,窗体返回DialogResult.OK值,单击“取消”按钮时,窗体返回DialogResult.Cancel值。

(1)“新建”按钮的DialogResult属性设置为: OK 。

(2)“取消”按钮的DialogResult属性设置为: Cancel 。

(3)除此以外,你认为还需要设置哪些控件的什么属性?答:SqlDataAdapter控件到窗体,命名为daEmployee。

设置SelectCommand的Connection属性为SqlConnection1设置SelectCommand的CommandText属性为:SELECT DeptID, DeptName FROM tblDepartmentDataSet控件到“添加新员工”窗体,命名为dsEmployee。

要选择“非类型化数据集”(4)你认为按以上方式设置“增加新员工”窗体为自定义对话框窗体后,“新建”和“取消”按钮的Click事件中的this.Close();是否还需要?为什么?答:还是需要的,因为如果没有了this.Close();的话,窗口是无法退出的。

取消也是无法退出的。

2、现需要在“EmployeeManagement”项目“员工列表”窗体FrmListEmployee上单击“新建”按钮时,启动“添加新员工”自定义对话框窗体。

要求“添加新员工”窗体是点击“新建”按钮返回时,重新刷新员工列表中的数据;若是单击“取消”按钮返回时,无任何动作。

请完成FrmListEmployee窗体上“新建”按钮的Click事件的代码。

将完成的事件代码粘贴在下面。

3、现希望在启动“添加新员工”窗体时,能够将BlueHill数据库中tblDepartment表数据绑定到“所在部门”的组合列表框cmbDepart。

(1)此时,需要向“添加新员工”窗体添加哪些控件?需要设置什么属性?属性值是什么?A) SqlConnection控件,其ConnectionString属性设置为:BlueHill.mdf(会自动产生合适的数据库连接字符串B) SqlDataAdapter控件到窗体,命名为daEmployee。

设置SelectCommand的Connection属性为SqlConnection1。

设置SelectCommand的CommandText属性为:SELECT DeptID, DeptName FROM tblDepartmentC) DataSet控件到“添加新员工”窗体,命名为dsEmployee要选择“非类型化数据集”(2)用于在“所在部门”的组合列表框cmbDepart上显示的部门名称应该绑定到部门表tblDepartment的 DepartName 字段。

(3) 用于在“所在部门”的组合列表框cmbDepart上显示的部门名称应该绑定到部门表tblDepartment的 DepartName 字段。

4、现需要往“添加新员工”窗体添加SqlCommand控件,以在单击“新建”按钮时,能够往BlueHill数据库的tblEmployee表中插入该窗体录入的员工数据。

(1)你将该控件命名为 cmdEmployee 。

(2)你将该控件的Connection属性设置为:SqlConnection1。

(3)你将该控件的CommandText属性设置为:INSERT INTO tblEmployee(Name, LoginName, Password, Birthday, Email,DeptID, BasicSalary, Title, Telephone, OnboardDate, SelfIntro,VacationRemain, EmployeeLevel, PhotoImage)VALUES (@Name, @LoginName, @Password, @Birthday, @Email,@DeptID, @BasicSalary, @Title, @Telephone, @OnboardDate,@SelfIntro,@VacationRemain, @EmployeeLevel,@PhotoImage)5、现请你完成“新建”按钮的Click事件的代码,以实现单击“新建”按钮时,能够将该窗体录入的员工数据保存在BlueHill数据库的tblEmployee表。

请将你书写的代码粘贴在下面。

最好有较详尽的注释:// 激发窗体内所有控件进行验证// 如果验证不通过,不退出,继续要求输入if (!this.ValidateChildren()){// 设为None,窗体将不会关闭this.DialogResult = DialogResult.None;return;}// 打开数据库连接,并给参数对象赋值cmdInsertEmp.Connection.Open();cmdInsertEmp.Parameters["@Name"].Value = tbName.Text;cmdInsertEmp.Parameters["@LoginName"].Value = tbLogin.Text;cmdInsertEmp.Parameters["@Password"].Value = tbPassword.Text;cmdInsertEmp.Parameters["@Birthday"].Value= Convert.ToDateTime(tbBirthday.Text);cmdInsertEmp.Parameters["@Email"].Value = tbEmail.Text;cmdInsertEmp.Parameters["@Deptid"].Value = cmbDepart.SelectedValue;cmdInsertEmp.Parameters["@Title"].Value = tbTitle.Text;cmdInsertEmp.Parameters["@EmployeeLevel"].Value = numlevel.Value;cmdInsertEmp.Parameters["@BasicSalary"].Value = tbSalary.Text;cmdInsertEmp.Parameters["@Telephone"].Value = tbPhone.Text;cmdInsertEmp.Parameters["@SelfINtro"].Value = btSelfIntro.Text;cmdInsertEmp.Parameters["@OnboardDate"].Value = DateTime.Now;cmdInsertEmp.Parameters["@VacationRemain"].Value = 0;// 暂且不对照片列进行处理,设为空值,如果需要处理,用下页的代码代替cmdInsertEmp.Parameters["@PhotoImage"].Value = Convert.DBNull;// 处理照片数据ImageConverter ic = new ImageConverter();byte[] photoByteArray = ic.ConvertTo(pbPhoto.Image,typeof(byte[])) as byte[];if (photoByteArray != null){cmdInsertEmp.Parameters["@PhotoImage"].Value= photoByteArray;}else{cmdInsertEmp.Parameters["@PhotoImage"].Value= Convert.DBNull;}try{cmdInsertEmp.ExecuteNonQuery();MessageBox.Show("成功修改员工信息。

", "成功", MessageBoxButtons.OK, rmation);}catch (System.Data.SqlClient.SqlException sqlex){//Sql Server错误号代表唯一约束冲突,说明登录名重复。

if (sqlex.Number == 2627)MessageBox.Show("登录名不能重复。

", "错误", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);elseMessageBox.Show("读取数据库错误。

", "错误", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);this.DialogResult = DialogResult.None;}catch{MessageBox.Show("创建员工出错,请检查输入数据格式是否正确。

","错误", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);this.DialogResult = DialogResult.None;}finally{cmdInsertEmp.Connection.Close();}this.Close();}6、调试运行该项目,并将最终运行结果截图粘贴在下面。