古今汉语词汇的差别 多义词和同义词 古代汉语的同源关系

- 格式:ppt

- 大小:119.50 KB

- 文档页数:68

第四章古今词义的异同➢一、字与词的区别和联系区别:词是语言中能够独立运用的最小的语言单位,是音、义的结合体。

字是记录语言的书写符号体系,是形音义的结合体。

联系:古代汉语中单音词占优势,字与词之间基本上是一一对应关系。

现代汉语中双音词占优势,一个汉字基本上记录语言中的一个单音节语素。

➢汉语中古今词汇的发展在语言的三要素中词汇的变化最快,语音次之,语法最为缓慢。

在词汇的变化方面主要表现在以下两个方面:1、随着社会的发展,旧词不断消亡,新词不断产生。

2、词义的不断发展变化。

我们学习古代汉语就要对古今词义的变化有一定了解,切忌不要轻易用今义去理解古义。

如:消息、睡觉、地方在古代汉语中都是一个词组。

古今词义之间的关系主要有以下三种情况:一、古今词义基本相同这些词都是汉语的一些基本词汇,它和变化较为缓慢的语法一起体现了古今汉语之间的继承关系,保证了汉语演变的稳定性。

如:日、月、山、马、牛、羊、百、千、万、大、小、多、少等二、古今词义迥异这类词的古今词义差异很大。

如:绸:古代是“缠绕”的意思。

《尔雅·释天》“素锦绸杠。

”《诗经》:“绸缪束薪,三星在天。

”今义指丝绸。

该:古代是“完备”的意思。

《楚辞·招魂》“招具该备,永啸呼些。

”今义指应该、应当。

行李:古义指外交使节。

《左传·僖公三十年》“行李之往来,供其乏困。

”今义指旅行时所携带的物品。

形容:古义指身形容貌。

《楚辞·渔父》:“颜色憔悴,形容枯槁。

”今义指描写。

➢抢:古义指突过,撞。

如《战国策·魏策》“以头抢地耳。

”《庄子·逍遥游》“我决起而飞,抢榆枋。

”揭:古义指高举。

如揭竿而起。

今义指把盖在上面的东西拿起,把粘合在一起的东西分开。

羞:古义指食品。

《楚辞·离骚》:“折琼枝以为羞。

”今义指害羞。

三、古今词义微殊这是最应该注意的一种,即有一部分常用词,古今词义之间,既有联系又有区别,既有某些不同之处,又有某些相同之处。

(完整版)古代汉语(知识点)第一章古今词义的异同一、古今词义异同的对应情况(1)古今词义基本未变名词:天、地、草、木、山、川、人、手、耳、刀、马、牛、羊动词:出、入、起、坐、笑、骂、学、问、变等形容词:大、小、长、短、轻、重、方、圆、白、黑、数词:一、二、三、四、注意:这种词属于基本词汇。

保证了汉语的继承性和稳定性。

基本词汇的词义基本不变,但并不意味着没有一点变化。

(2)古今词义基本不同1、旧词的死亡原因:历史事物的消亡膢社会观念的改变、被别的词语所取代倡优——演员、艺人注意:古今词义的演变,是指一个词的意义从古到今的发展变化。

这跟“词义的引申”不完全相同。

“词义的引申”着重讨论一个词的各种各样的意义是怎样演变出来的。

“古今词义的演变”则着重于讨论一个词由古到今词义上有无变化或发生了什么样的变化。

(3)汉语中大多数的词古义和今义既有联系又有差别《史记·商君列传》:“孝公既见卫鞅,语事良久,孝公时时睡,弗听。

”打瞌睡——泛指所有的睡觉《韩非子》:“人有酤酒者,为器甚洁清,置表甚长,而酒酸不售。

”卖掉(卖的结果)——卖的行为《左传·蹇叔哭师》:“穆公访诸于蹇叔。

”咨询(事)——探访、拜访(人)二、古今词义变化的类型(一)词义范围的变化所谓词义范围的变化,是就一个词新旧义位的比较而言。

一般认为,词义范围的变化有三种情况:1.扩大:意义由下位义变成了上位义。

《礼记·曲礼下》:“公侯有夫人,有世妇,有妻,有妾。

”诸侯之妻——自己及他人的妻子2.缩小:意义由上位义变成了下位义。

《战国策》:“父母闻之,清宫除道。

”泛指居处、房屋——帝王的殿堂、居室《论语·子路从而后》:“子路从而后。

遇丈人,以杖荷蓧。

”对老年男子的尊称——岳父《周易·系辞上》:“二人同心,其利断金。

”泛指金属——专指黄金。

3.转移:词的意义由一个范围转到了另外一个范围。

(词义转移:指词义由古义发展到今义,反映的对象从某一事类转移到另一事类,两事类间虽有联系,但彼此之间无类属关系。

语言是发展变化的,因此,学习语言要有历史发展的观点。

但现代汉语是在古代汉语的基础上发展起来的,因此,我们又必须看到语言的继承性。

语言的继承和发展,就造成了古今语言既有“同”的一面,又有“异”的一面。

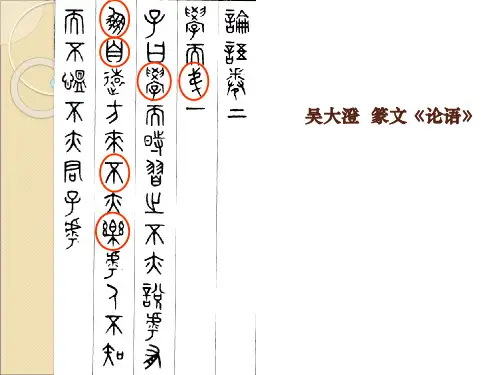

一、古今词义异同的三种情况全面考核古今词义的继承和发展,我们发现,古今词义的异同表现为三种情况:1 古今意义基本相同我们知道,语言中的基本词汇,即语言词汇中同人们千百年来的社会生活密切相关的最基础的部分,具有历时的稳定性。

这些词数量不多,但在长期的历史发展过程中,其意义基本未变。

例如:名词——人、手、牛、羊、日、月、山、川、风、雨、雷、电。

动词——出、入、起、立、哭、笑、打、骂、跳、叫。

形容词——长、短、轻、重、方、圆、大、小、扁、平、尖、钝、美、丑、善、恶。

数词——一、二、三、四、十、百、千、万。

上述诸词,古今意义基本相同。

我们说“基本”,意味着它们自古及今并非没有一点变化。

例如,“人”的词义,古人和今人的认识并不完全相同。

《说文解字》:“人,天地之性最贵者也。

”《现代汉语词典》:“人,能制造工具并使用工具进行劳动的高等动物。

”可见,现代人对“人”的本质属性的认识,要比古人深刻得多。

但不管怎么说,古语中的“人”和今语中的“人”,所指并无不同。

基本词汇的古今词义基本相同,体现了现代汉语对古代汉语的继承关系。

2 古今意义完全不同有些词,古今词形(书写形式)完全一样,但含义迥异。

例如:该——古代常用义是“完备”。

如《楚辞·招魂》:“招具该备,永啸呼些。

”汉王逸注:“该,亦备也。

言撰设甘美招魂之具,靡不毕备,故长啸大呼以招君也。

”《方言》卷十二:“备、该,咸也。

”“该”的现代常用义则是“应该”,与“完备”完全不同。

找——古代的含义是“划船”。

《集韵·麻韵》:“划,舟进竿谓之划。

或从手。

”(“或从手”说明“划”的另写法为“找”)《字汇·手部》:“找,与划同,拨进船也。

”现代“找”义为“寻找”。

古今字与通假字、异体字、同源词的区别古今字、同源字、假借字、通假字、异体字都是汉字学上的重要概念,它们所代表的⼏种⽂字现象相互之间的关系⽐较复杂。

古今字是⼀种⼀词多字现象。

同⼀个词在不同的时代⽤不同的字表⽰,在前的是古字,在后的是今字,合称古今字。

如表⽰“返回”义的词原⽤“反”表⽰,后来⽤“返”表⽰,“反”、“返”在“返回”义上构成古今字;表⽰“昏暮”义的词原⽤“莫”表⽰,后来⽤“暮”表⽰,“莫”、“暮”在“昏暮”义上构成古今字。

古今字产⽣的两⼤原因:⼀是⽂字假借,⼀是词义引申。

(⼀)⽂字的假借由⽂字假借造成的古今字⼜可具体分为两种情况:1.某字被借⾛,为它的本义造新字,原字与新字构成古今字。

如:须⼀鬃“须”字由表花纹条理的“⼺”和表头部的“页”构成,其本义是胡须。

(说⽂解字》:“须,⾯⽑也。

”)由于“须”被借去表“必须”之义,于是本义另造“鬃”字表⽰(“鬃”今⼜简化为“须”)。

然⼀燃“然”字下⾯的“…”实即“⽕”字“然”之本义是燃烧。

《说⽂解字》:“然,烧也。

”由于“然”被借作代词、连词,以及形容词词尾,于是本义另造“燃”字表⽰。

2.古字⽤于表本义,为假借义造新字,形成古今字。

如:采⼀彩“采”字的字形结构是“⽖”在“⽊”上,本义是采摘。

假借表⽂彩、⾊彩。

后为假借义造“彩”字。

辟⼀鹳“辟”的本义是法律、法度。

《说⽂解字”:“辟,法也。

”假借表开、开辟。

如《苟⼦·议兵]》:“故辟门除涂以迎吾⼊。

”后为假借义造“阴”字(“牌”夸⼜简化为“辟”)。

词义的引申词义引申造成⼀词多义,表现在书⾯上就是⼀字多词。

为了表意明确,减轻原字的负担,于是新造字分担原字的义项,形成古今字。

具体情况亦有⼆:1.让原字表本义,为引申义造新字。

如:昏⼀婚“昏”本义是黄昏。

由于古代婚礼在黄昏时举⾏,因此引申出结婚之义。

如((左传·隐公七年》:“郑公⼦忽在王所,故陈侯请妻之。

郑伯许之,乃成昏。

”后为引申义造“婚”字。

古代汉语同义词形成的原因一、语言演变与词汇丰富语言是随着社会的演变而不断发展的。

在古代汉语的发展过程中,词汇的丰富是一个重要的表现。

随着社会的发展,人们对于事物的认知更加深入,对于同一事物的不同方面也产生了更多的词汇表达。

这些新增的词汇常常与原有的词汇具有相似的语义,形成了同义词。

例如,“河”和“江”都指代水流,但“江”更常用来指代大河。

二、概念分化与表达精细随着社会的发展,人们对事物的认知逐渐深化,概念也逐渐分化。

为了更精确地表达这些细微差别,语言中出现了更多的同义词。

例如,“目”和“眼”在古代汉语中都可以指代眼睛,但在概念分化后,“目”更常用于表示“眼睛”的统称,而“眼”则更常用于表示“具体的某一只眼睛”。

三、外来文化与词语交流随着外来文化的交流与融合,古代汉语中引入了许多外来词汇。

这些外来词汇常常与原有的词汇形成同义关系,丰富了语言的表达。

例如,佛教传入中国后,带来了许多佛教用语,如“因果”、“涅槃”等,这些词语与原有的词汇形成同义关系,为人们提供了新的表达方式。

四、文化传承与词语沿袭古代汉语在长期的发展过程中,积累了大量的传统文化知识。

这些知识被一代代传承下来,形成了许多沿袭性的词语。

这些词语在传承过程中可能与其他词汇产生同义关系,形成了同义词。

例如,“炎黄子孙”和“华夏儿女”都指代中华民族的后代,两者之间形成了同义关系。

五、文学修辞与表达多样文学作品中常常使用修辞手法来丰富表达方式,其中同义词的使用是一个重要的手段。

通过使用同义词,作者可以更生动、具体地表达情感和描绘事物,增强作品的感染力。

例如,“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来”中的“锋”和“香”分别与“利”、“芳香”形成同义关系,使诗句更具韵味。

六、语音简化与同义词生语音简化是语言发展的一种常见现象。

在语音简化的过程中,一些复杂的音节或音调被简化,形成了新的词汇。

这些新词汇可能与原有的词汇具有相似的语义,从而形成了同义词。

例如,“数”和“计”在古代汉语中都表示“计数”,但在语音简化后,“数”的含义得到了扩展,包括了“计数”和“数目”等意义,从而与“计”形成了同义关系。

朕——古代是第一人称代词,人人可用,如《楚辞·离骚》:“帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。

”“朕”是屈原的自称。

《尔雅·释诂下》:“朕,我也。

”郭璞注:“古者贵贱皆自称朕。

”秦始皇在公元前221年统一全国称帝后,把“朕”定为“至尊之称”,以后历代相袭,只有皇帝才能 称“朕”。

币——上古指礼物。

先秦外交官所带礼物有“玉、马、皮、圭、璧、帛”六种,称为“六币”,又特指用来送人的丝织品(即“帛”)。

“币”在汉代产生“货币”义,一直沿用至今。

走——古义为“跑”。

《释名》:“徐行曰步,疾行曰趋,疾趋曰走。

”成语“走马观花”之“走”即此义。

“走狗”原指跑得快的猎狗。

“走”之今义指步行。

斃——上古是“向前倒下”之义。

《左传·成公二年》:“射其左,越于车下;射其右,斃于车中。

”“斃于车中”即“向前倒在车中”。

一个人因疲劳过度或受重伤而趴倒在地,永远不起来,就是死了。

汉代“斃”有“死亡”之义,一直沿用至今。

兵——上古指兵器。

《说文》:“兵,械也。

”成语“短兵相接”、“兵不血刃”和现代“兵工厂”中的“兵”,均表武器。

现代一般指士兵、战士,即拿武器的人。

党——“党”是周代居民组织的单位,五百家为党。

《周 礼· 地 官· 大司徒》:“五族为党。

”郑玄注:“族,百家;党,五百家。

”后来指由于某种利益而组成的集团,含贬义,如《左传·襄公二十二年》:“皆栾氏之党也。

”现代是“政党”之义。

池——上古一般指护城河。

《说文》:“隍,城池也。

有水曰池,无水曰隍。

”《左传·僖公四年》:“楚国方城以为城,汉水以为池。

”池中有水,因而发展出“池塘”义,此义为现代常用义。

愤——上古是憋闷的意思。

《说文》:“愤,懑也。

”《论语·述而》:“不愤不启。

”朱熹注:“愤者,心求通而未得之意。

”从汉代起,“愤”产生了“因不满而情绪激动”即忿怒之义,《字汇》:“愤,怒也。

”此义为现代常用义。

一、课程名称:古代汉语二、授课对象:大学本科生三、授课时间:每周2课时四、教学目标:1. 了解古代汉语的基本知识,包括汉字、词汇、语法、音韵等方面。

2. 掌握古代汉语的阅读技巧,能够阅读和理解古代文献。

3. 培养学生的文学素养,提高学生的语言表达能力。

五、教学内容:第一课时一、导言1. 古代汉语的定义和特点2. 古代汉语与现代汉语的关系3. 学习古代汉语的意义和方法二、汉字1. 汉字的结构和演变2. 汉字的形体结构——六书3. 汉字的演变与异体字、繁体字三、词汇1. 古今汉语词汇的异同2. 古代汉语的多义词、同义关系、词的同源关系第二课时一、音韵1. 中古音的声韵调2. 上古音的声韵调3. 上古字音相母相近的判定二、语法1. 词类活用2. 古代汉语的判断句3. 古代汉语的被动表示法4. 语序、双宾语三、古书阅读常识1. 古书的注释2. 古书的特殊表达式3. 工具书的使用六、教学方法:1. 讲授法:讲解古代汉语的基本概念、知识体系。

2. 案例分析法:通过具体案例讲解古代汉语的实际运用。

3. 讨论法:组织学生讨论古代汉语的学习方法和阅读技巧。

4. 练习法:布置阅读练习,提高学生的阅读理解能力。

七、教学进度安排:第一周:导言、汉字第二周:词汇第三周:音韵第四周:语法(一)第五周:语法(二)第六周:古书阅读常识八、考核方式:1. 平时成绩:课堂表现、作业完成情况。

2. 期末考试:书面测试,包括选择题、填空题、简答题和论述题。

九、教学资源:1. 教材:《古代汉语》郭锡良版2. 辅助教材:《古代汉语常用五百字》、《古代汉语》高小方版等3. 工具书:《新华字典》、《康熙字典》、《辞源》、《辞海》等十、教学反思:本课程通过系统地讲解古代汉语知识,旨在提高学生的文学素养和语言表达能力。

在教学过程中,教师应注重理论与实践相结合,激发学生的学习兴趣,培养学生的自主学习能力。

同时,教师要及时关注学生的学习反馈,调整教学方法和进度,确保教学效果。

第一章文字隶变:从篆书演变为隶书,是汉字发展史上的一个里程碑,是古文字演变为现代文字的起点,文字研究者把这种演变称为隶变。

隶变彻底地去除了篆书中遗存的图画意味,使汉字几乎完全丧失了象形性,从而进一步声化和符号化,使原本“厥意可得而说”的汉字造字之意变得不可说解。

结束了汉字的古文字阶段,使汉字进入到更为定型的今文字阶段,主要表现在同化和分化。

同化:即小篆中的不同部件在隶书中被归并为同一形体。

分化:即小篆中同一字或同一部件在隶书中变为不同的字或不同的部件。

讹变:是由于人们误解字形或为了书写的方便而产生的字形变化。

简化:人们受到简易律的制约,要求汉字的形体简单易写的演变趋向。

主要表现在图形线条化、符号化,简省部分构件,以较少的笔画改写部分构件或整个字形。

简化是汉字发展中体现出来的主要趋向。

繁化:是人们在区别律的制约之下,认读的人希望汉字的形体彼此之间要有区别,以便辨认理解。

主要表现在增加笔画,增加构件。

古今字:又叫分别字或区别字,是指古今两个时代先后产生的记录同一个词的两种字形。

先产生的叫古字,后产生的叫今字。

比如华和花,州和洲。

通假字:古人在书写某个词的时候,放着本字不用,临时借用的字叫假借字,简称借字。

如畔和叛,蚤和早。

异体字:是指形体相异,读音、意义完全相同,在任何情况下都可以相互替代的两个或两个以上的字。

如岩嚴,泪淚。

繁简字:就是同一个字笔画繁简不同的两种写法。

简化字与被简化的繁体字合称为繁简字。

如复複众眾。

俗字:指那些不见于《说文》,不能施于高文大典,不合于六书标准,民间所惯用的浅近字体。

第二章词汇常用词:主要指那些自古以来在人们日常生活中都经常用到的,跟人类活动关系密切的词,其核心就是基本词。

常用词是词汇系统的核心部分,它起着保证语言的连续性和为创造新词提供基础的重要作用。

同义复词:两个词根的意义相同或相近,可以互相说明。

如宫室、焚烧。

偏义复词:一个复合词由两个意义相关或相反的语素构成,但整个复合词的意思只取其中一个语素的意义,另一个语素只是作为陪衬。

教学实践新课程NEW CURRICULUM文言文中,几乎每个词都有数量不一的同义词,组成复杂的同义关系群。

关于同义词的定义,历来众说纷纭。

王力先生认为:“所谓同义,是说这个词的某一意义和哪个词的某一意义相同,不是说这个词的所有意义和哪个词的所有意义都相同。

”蒋绍愚先生认为:“所谓同义,是指一个或几个义位相同而不可能是各个义位都相通。

”郭锡良先生认为:“同义词是指意义相同或相近的词。

意义完全相同的词叫等义词或绝对同义词,这类词数量很小。

绝大部分同义词都只是部分意义相同。

”从中可以看出,几位学者对同义词的界定各有所长,侧重的方向也不一样,但都关注词的义项。

蒋绍愚、郭锡良等学者作为王力先生的后辈和学生,对同义词的界定都是在王力先生“所谓同义,是说这个词的某一意义和哪个词的某一意义相同”的观点的基础上衍生发展的,这也成为学术界主流的观点。

一个义项相同即可确认为同义词,因同义词有不同的义项,所以会出现同一词有多个同义词,但他们之间并不能构成递推关系。

与以上观点不同,王宁先生认为:“声音没有渊源而意义局部相近的词叫同义词。

同义词必定不同源。

两个词只要有一个义项的义值相近,就可称为在这个意义上的同义词。

”即在一定条件下,意义相同,语音不相关的词互为同义词。

这个定义尊重了王力先生的观点,但在具体的分析上又有差别。

结合多年的教学经验,王力先生的观点提出了同义关系的词的本质性特征,但由于其高度凝练,又会有适用性的局限。

对王宁先生的定义进行分析,我们可以发现它主要包含三层意思:其一,词的同义是有条件的,不存在绝对的、全面的同义词。

即多数词的同义只存在某一义项上,而且与语言环境和历史时期有关。

古汉语词往往具有多个义项,不同义项往往在多义词的义项中处于不同位置,如有的为本义,有的为引申义。

具体作区分,可分为同位同义词和异位同义词。

同位同义词,就是把词与词处于相同位置上的义项的语义相同作为条件构成的同义词,如“兵”“士”与“卒”“兵”本义指兵器,“士”本义是男子,“卒”本义是奴隶,都可引申为“士兵”,以引申义相同构成同义词。

古今字、同源字、假借字、通假字、异体字都是汉字学上的重要概念,它们所代表的几种文字现象相互之间的关系比较复杂。

古今字是一种一词多字现象。

同一个词在不同的时代用不同的字表示,在前的是古字,在后的是今字,合称古今字。

如表示“返回”义的词原用“反”表示,后来用“返”表示,“反”、“返”在“返回”义上构成古今字;表示“昏暮”义的词原用“莫”表示,后来用“暮”表示,“莫”、“暮”在“昏暮”义上构成古今字。

古今字产生的两大原因:一是文字假借,一是词义引申。

(一)文字的假借由文字假借造成的古今字又可具体分为两种情况:1.某字被借走,为它的本义造新字,原字与新字构成古今字。

如:须一鬃“须”字由表花纹条理的“彡”和表头部的“页”构成,其本义是胡须。

(说文解字》:“须,面毛也。

”)由于“须”被借去表“必须”之义,于是本义另造“鬃”字表示(“鬃”今又简化为“须”)。

然一燃“然”字下面的“…”实即“火”字“然”之本义是燃烧。

《说文解字》:“然,烧也。

”由于“然”被借作代词、连词,以及形容词词尾,于是本义另造“燃”字表示。

2.古字用于表本义,为假借义造新字,形成古今字。

如:采一彩“采”字的字形结构是“爪”在“木”上,本义是采摘。

假借表文彩、色彩。

后为假借义造“彩”字。

辟一鹳“辟”的本义是法律、法度。

《说文解字”:“辟,法也。

”假借表开、开辟。

如《苟子·议兵]》:“故辟门除涂以迎吾入。

”后为假借义造“阴”字(“牌”夸又简化为“辟”)。

词义的引申词义引申造成一词多义,表现在书面上就是一字多词。

为了表意明确,减轻原字的负担,于是新造字分担原字的义项,形成古今字。

具体情况亦有二:1.让原字表本义,为引申义造新字。

如:昏一婚“昏”本义是黄昏。

由于古代婚礼在黄昏时举行,因此引申出结婚之义。

如((左传·隐公七年》:“郑公子忽在王所,故陈侯请妻之。

郑伯许之,乃成昏。

”后为引申义造“婚”字。

景一影“景”本义是日光。

《说文解字》:“景,光也。

古代汉语-古今词义的区别语⾔是随着社会的发展变化⽽不断发展变化的。

在汉语发展的过程中,词汇也是随着它所表⽰的事物、现象的消亡⽽消亡、变化⽽变化、产⽣⽽产⽣的。

由此,便产⽣了古今词义之间的异同。

本⽂就是通过具体的词例来说明古今词义异同所存在的⼏种情况。

由于古今词义的异同情况复杂多样,所以,笔者从多个⾓度对古今词义的异同进⾏了简要的分析。

⼆、古今词义变化的类型(⼀)词义范围的变化(主要指词义的外延)1、词义范围的缩⼩其特点是词的古义的范围⼤于今义,今义⼀般包括在古义之中。

全⾯收敛。

“宫”在古代是房屋的统称。

如《战国策·苏秦连横约从》:“⽗母闻之,清宫除道。

”“清宫”即打扫房屋。

后来“宫”专指宫殿,词义范围缩⼩了。

⼜如“丈⼈”在古代是对⽼者的尊称。

《论语·⼦路从⽽后》:“⼦路从⽽后。

遇丈⼈,以杖荷蓧。

”现代“丈⼈”专指妻⼦的⽗亲,即岳⽗。

词义范围缩⼩了。

2、词义范围的扩⼤。

其特点是古义的范围⼩于今义。

词义从故意过渡到今义,所反映的客观事物的范围随之扩⼤,即由部分到整体,由个别到⼀般,由狭窄到宽泛,采取了全⾯扩张的⽅式,使古义成为今义外延的⼀个组成部分,这种演变称为词义范围扩⼤。

《说⽂》:“焚,烧⽥也。

”本义是放⽕烧⼭林进⾏围猎(“⽥”的意思是⽥猎,后来写作“畋”)。

《左传·⼦产说范宣⼦轻币》:“象有齿以焚其⾝。

”意思是⼤象因为有价值昂贵的象⽛,因⽽导致⾃⾝遭受围猎。

⼜如《孟⼦·许⾏》:“益烈⼭泽⽽焚之,禽兽逃匿。

”后来“焚”的意义范围扩⼤,泛指⼀切焚烧。

就是⼀例。

词义扩⼤的现象在汉语词义的发展变化中⼗分普遍。

古汉语许多词的意义在发展中由特指变为泛指,由专名变为通名,都属于这类情形。

“響”——古代的意思是回声,后来的意思泛指⼀切声⾳。

“⾊”——古代的意思是脸⾊,后来的意思指颜⾊、⾊彩。

“江”——古代为长江的专名,后来泛指江河。

例:“初⼀交战,操军不利,引次江北”的“江”指长江。