“汉语拼音之父”

- 格式:doc

- 大小:21.50 KB

- 文档页数:3

阅读下面的文字,完成7~9题。

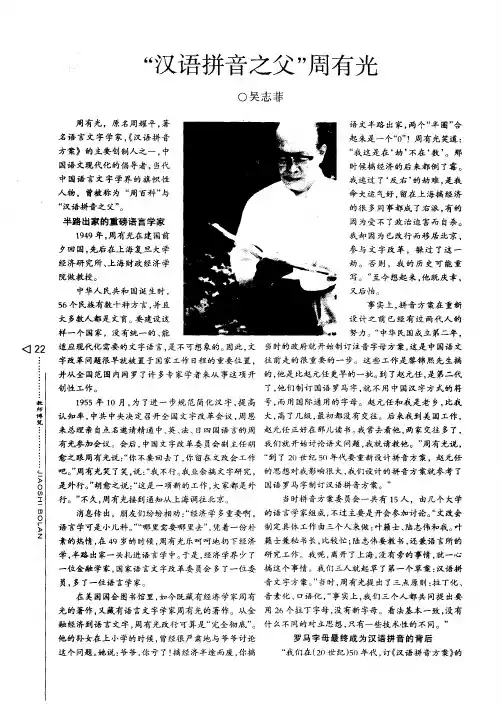

有光一生一生有光——记“汉语拼音之父”周有光先生周有光,中国著名语言学家。

这位知识渊博的学者,曾被大作家沈从文称为“周百科”。

他治学严谨、为人乐观豁达,是一位不慕名利的学者。

周有光十岁进入苏州新式学堂读书,中学毕业后,考上了上海圣约翰大学,又入光华大学继续学习。

大学毕业后,他与夫人张允和同往日本留学。

1935年,周有光放弃日本的学业返回上海,任教光华大学,并在上海银行兼职。

1955年,他到北京参加全国文字改革会议后就决定留在北京,改行语文。

周有光发现汉语拉丁化的方案五花八门,需要有一个统一并可行的方案。

他和他的同事经过努力最终促成了这个今天看来仍然发挥作用的方案。

也正是由于参加制订汉语拼音方案,参与设计、推广汉语拼音体系,周有光被不少人尊称为“汉语拼音之父”。

他本人却一直觉得被这样称呼不好。

他说:“读过我书的人,绝不会把那顶桂冠随便加在我头顶上。

”周有光的外甥女毛晓园说:“他觉得汉语拼音有一个发展过程,不要把功劳都归在一个人身上。

”周有光曾戏言自己50岁起由经济学教授改行从事语言文字学研究,前者是半途而废,后者是半路出家,两个“半”字合在一起,就是个圆圈,一个“零”。

进入全球化时代,周有光努力推进语文现代化进程,并指出教育现代化是国家现代化的基础,语文现代化是教育现代化的前提。

中国社会科学院研究生院教授张森根说:“除了对汉语拼音的贡献,周老在创建现代汉字学、研究比较文字学以及研究中文信息处理和无编码输入法方面的学术成就都具有深远的影响。

”1991年,周有光将目光从研究拼音、文字等转移到对文化学、时代变化等问题的探索上,阅读、思考与研究的范围越来越大,写作的领域也越来越广。

据张森根介绍,周有光迄今为止出版的40多本著作中,约有一大半是在退休之后完成的。

“生活中,周有光老先生拥有积极乐观的态度;在学术上则总是对世界充满好奇心。

他曾对我说过,自己是对这个世界认真思考了的。

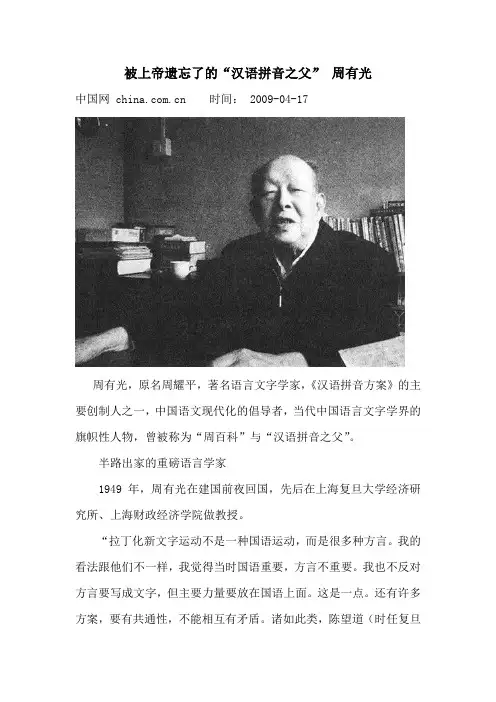

被上帝遗忘了的“汉语拼音之父”周有光中国网 时间: 2009-04-17周有光,原名周耀平,著名语言文字学家,《汉语拼音方案》的主要创制人之一,中国语文现代化的倡导者,当代中国语言文字学界的旗帜性人物,曾被称为“周百科”与“汉语拼音之父”。

半路出家的重磅语言学家1949年,周有光在建国前夜回国,先后在上海复旦大学经济研究所、上海财政经济学院做教授。

“拉丁化新文字运动不是一种国语运动,而是很多种方言。

我的看法跟他们不一样,我觉得当时国语重要,方言不重要。

我也不反对方言要写成文字,但主要力量要放在国语上面。

这是一点。

还有许多方案,要有共通性,不能相互有矛盾。

诸如此类,陈望道(时任复旦大学校长)对我提的意见非常感兴趣。

他说你这些东西跟他们想法不一样,很好,你把它收集起来,出一本小书。

我就根据他的意见,在1952年出了一本小书《中国拼音文字研究》,那本书也是很幼稚的,是关于拉丁化的一些文章。

”中华人民共和国诞生时,56个民族有数十种方言,并且大多数人都是文盲。

要建设这样一个国家,没有统一的、能适应现代化需要的文字语言,是不可想象的。

因此,文字改革问题很早就被置于国家工作日程的重要位置,并从全国范围内网罗了许多专家学者来从事这项开创性工作。

1955年10月,为了进一步规范简化汉字,提高认知率,中共中央决定召开全国文字改革会议,周恩来总理亲自点名邀请精通中、英、法、日四国语言的周有光参加会议。

会后,中国文字改革委员会副主任胡愈之跟周有光说:“你不要回去了,你留在文改会工作吧。

”周有光笑了笑,说:“我不行,我业余搞文字研究,是外行。

”胡愈之说:“这是一项新的工作,大家都是外行。

”不久,周有光接到通知从上海调往北京。

周有光教夫人使用中文打字机消息传出,朋友们纷纷相劝:“经济学多重要啊,语言学可是小儿科。

”“哪里需要哪里去”——凭着一份朴素的热情,在49岁的时候,周有光乐呵呵地扔下经济学,半路出家一头扎进语言学中。

周有光周有光,,“汉语拼音之父”

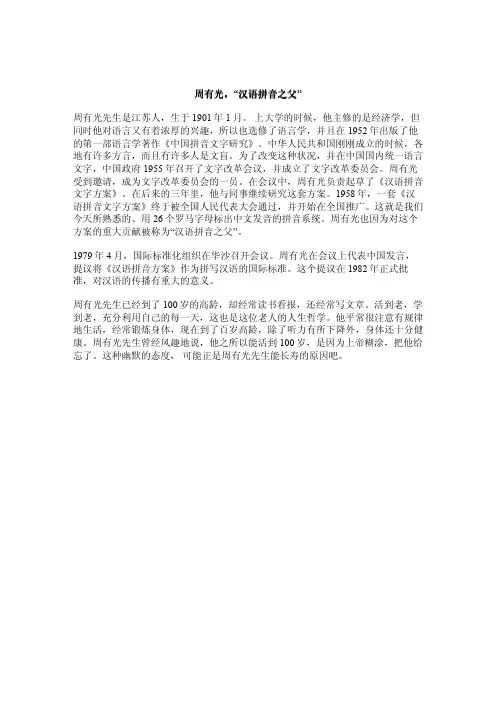

周有光先生是江苏人,生于1901年1月。

上大学的时候,他主修的是经济学,但同时他对语言又有着浓厚的兴趣,所以也选修了语言学,并且在1952年出版了他的第一部语言学著作《中国拼音文字研究》。

中华人民共和国刚刚成立的时候,各地有许多方言,而且有许多人是文盲。

为了改变这种状况,并在中国国内统一语言文字,中国政府1955年召开了文字改革会议,并成立了文字改革委员会。

周有光受到邀请,成为文字改革委员会的一员。

在会议中,周有光负责起草了《汉语拼音文字方案》。

在后来的三年里,他与同事继续研究这套方案。

1958年,一套《汉语拼音文字方案》终于被全国人民代表大会通过,并开始在全国推广。

这就是我们今天所熟悉的、用26个罗马字母标出中文发音的拼音系统。

周有光也因为对这个方案的重大贡献被称为“汉语拼音之父”。

1979年4月,国际标准化组织在华沙召开会议。

周有光在会议上代表中国发言,提议将《汉语拼音方案》作为拼写汉语的国际标准。

这个提议在1982年正式批准,对汉语的传播有重大的意义。

周有光先生已经到了100岁的高龄,却经常读书看报,还经常写文章。

活到老,学到老,充分利用自己的每一天,这也是这位老人的人生哲学。

他平常很注意有规律地生活,经常锻炼身体,现在到了百岁高龄,除了听力有所下降外,身体还十分健康。

周有光先生曾经风趣地说,他之所以能活到100岁,是因为上帝糊涂,把他给忘了。

这种幽默的态度, 可能正是周有光先生能长寿的原因吧。

“汉语拼音之父”周有光去年8月,友人送来周有光前辈给温家宝总理的一封关于青少年教育的信,我被这位104岁老人的精神所感动,马上遵嘱代转,并让友人表达我对周老的敬意。

9月25日,不顾我的劝阻,周老在儿子周晓平(75岁的著名气象专家)和蒋彦永教授的陪同下,硬是坐轮椅来到我家,畅谈了一个多小时,使我受教非浅。

周老谈到早年去美国留学,主修经济,有幸同大科学家爱因斯坦有过接触。

那时美国的科学技术已经处于一个新高峰,站在世界前列,其中一个重要原因,就是二战时期大量人才流入美国;二战以后,美国处于世界领先地位不是偶然的。

我很同意周老的看法。

1979年后,我去过美国三次,才认识这个国家,建国二百来年,确实是在“一张白纸上画最新最美的图画”。

有一个统计资料可以说明,即获得诺贝尔奖的美国人占70%(德国人占12%,犹太人占18%,中国大陆一个也没有)。

这也可证明,人类社会历史的进步,是靠科学知识的发展,“知识就是力量”(知识的载体是知识分子)。

这难道不值得我们反思吗?“一百零五岁之前对世界思考”周老说:“我在美国感受最深的是,美国什么都是自下而上,尊重个人的权利(尤其是言论自由),尊重知识和人才,尽量发挥每个人的长处。

改革开放后,差不多每年到外国去,人家都请我参加学术性的国际会议。

在国际会议里面有许多美国的大官,他们也是学者。

可是他们的教授都坐在前面,大官都坐在后面。

我们中国刚好相反,大官坐在前面,教授坐在后面。

”周老还谈到这样一件小事:“克林顿到西安参观,碰到一个十来岁的男孩子,谈起话来,男孩子在电视中见过克林顿,就说你是克林顿,你领导美国。

克林顿说,错了,不是我领导美国,是美国人民领导我。

这一句话就说明美国跟中国不一样。

”这也就说明中国自古以来的政治文明,“三纲五常”的传统,居高临下,大家养成眼睛向上的习惯。

闲谈中周老还谈到:“社会科学要用科学方法来研究,本来研究中心都在欧洲,后来跑到美国去了。

自然科学三百年前就达到了一个高峰,社会科学是比较晚的。

汉语拼音创始人王照王光军 王祥瑞王照(1859—1933),字黎青,号小航,又号水东。

宁河县芦台镇人。

曾祖王锡朋。

王照是我国著名语音学家,汉字改革的先驱者,汉语拼音的创始人。

他创造的“官话字母”,开注音符号之先河,一时风行于世。

他一生致力于教育,是教育救国的积极倡导者和实践者。

全国第一所地方小学──芦台第一小学,就是他在1897年创办的。

王照生性耿直,不攀权势。

在天津一带,至今仍流传着“王小航打表叔──公事公办”这句歇后语。

著有《小航文存》等。

王照,清咸丰九年五月八日(1859年6月8日)生。

曾祖王锡朋,系清末寿春镇总兵,中国近代史著名爱国将领。

父王楫,太学生,袭都骑尉兼云骑尉职。

王照兄弟三个,长兄王燮,诗人,书法家,曾任京城左营游击,后加总兵和仓场侍郎衔。

弟王焯,进士,吏部主事。

王照排行老二,幼年丧父,由叔父收养。

从小喜欢观星象,“尝因观星,彻夜不睡,乐而忘餐”。

尤其爱读天文、地理、兵书之类。

10岁后从塾师学诗文,1877年入书院,1891年中举,1894年进士,点翰林院庶吉士,次年改任礼部主事。

戊戌变法时,因敢于冒颜上奏,被皇帝赏予三品顶戴,以四品京堂候补。

变法失败后,退出政界,从此,致力于语音研究。

首创“官话字母” 1898年,戊戌变法失败后,王照与康有为等人被“革职拿办”。

10月,王照逃亡日本,在日本居住一年有余。

1900年潜行归国,为避开朝廷耳目,身穿僧服,诡称“台湾和尚”,以化缘为生,至秋,回乡隐居。

王照从变法失败后尽10年心血,致力语音研究。

他认为,“世界各国之文字,皆本国人人通晓,因其文言一致,拼音简便”,易学易认,“无论智愚贫富老幼男女皆能执编寻绎”,“故能政教画一,气类相通……朝野自然一体”;而我国,为了通晓文义,竟“占毕十年或数十年”,问他都干啥了,说是学文章,此“真世界中至可笑之一大怪事”,“且鲁钝之人或读书半生而不能作一书柬”。

由于识字困难,大多数人都不认字,“政治家所云教民皆属空谈”,世界东西各国在进化上也就难免相差悬殊。

《汉语拼音之父周有光》阅读理解及答案12.阅读下面的文字,完成(1)~(4)题。

(25分)汉语拼音之父周有光新中国的号角已经吹响,母亲的召唤深切而真实。

周有光想到祖国此时最缺乏的是经济建设人才,就毅然放弃高薪从美国回来搞经济建设。

他受邀到复旦大学经济研究所任教,同时担任新华银行秘书长,还兼任人民银行华东区处长,身兼三职,乐此不疲。

精力充沛的他和吴大琨、许涤新等经济学家一起创办《经济周刊》,受到金融界的关注。

1955年10月,周有光到北京参加全国文字改革会议。

周有光受邀此行,全然出乎意料,却也正是会议主办方的高明之处。

周有光虽然执著于经济学,但对文字、语言的爱好从未消减。

20年代在圣约翰大学学习,周有光饶有兴趣地学起语言课程。

40年代到美国工作,买到很多字母学的书籍,边写经济类文章,边写语言学文章,出版《中国拼音文字研究》。

参加完文字改革会议后,周有光正式改行,真正把经济学丢开,把全部精力放在语言学的研究上。

中国的文字改革由来已久,古代人们为了学习汉字,创造了直音、反切等方法给繁难的方块字注音。

1892年,福建人卢憨章出版专著《一目了然初阶》,这是首位中国人创制字母式拼音文字方案;1913年,政府制订注音字母方案,赵元任等语言学家不用中国汉字的符号,而用国际上流传最广的拉丁字母;新文化运动兴起,钱玄同论述了26个拉丁字母的世界通用性,蔡元培的《国语罗马字拼音法式》公布于世;20世纪30年代,国内掀起了拉丁化运动的高潮,其简单易学的特点适用于广大群众,拉丁化新文化运动的发展更具有广泛性和群众性。

1935年,近七百位文化界人士签名发布《我们对于推行新文字的意见》:方块汉字难认、难学,中国大众所需要的新文字是拼音的新文字。

国际标准化组织在联合国科教文组织的合作下,讨论汉语拉丁字母字拼写标准问题已经很多年了,但因中国未参加而迟迟未作决定。

1979年,波兰首府华沙国际标准化组织召开会议,周有光代表中国发言,提议采用汉语拼音方案作为拼写汉语的国际标准。

周有光先生是一位保持心灵睿智最为长久的学者,每年有更多的报道在他生日前后出现,就像一种习惯性反应,多半匆匆一掠,难以深入。

因为他是“名人”,有很多光环,而且如此长寿,自然会吸引媒体和大众的关注。

唯有非常理性的人,才能体会到这种异于常人之长寿,或如寂寞花开的过程。

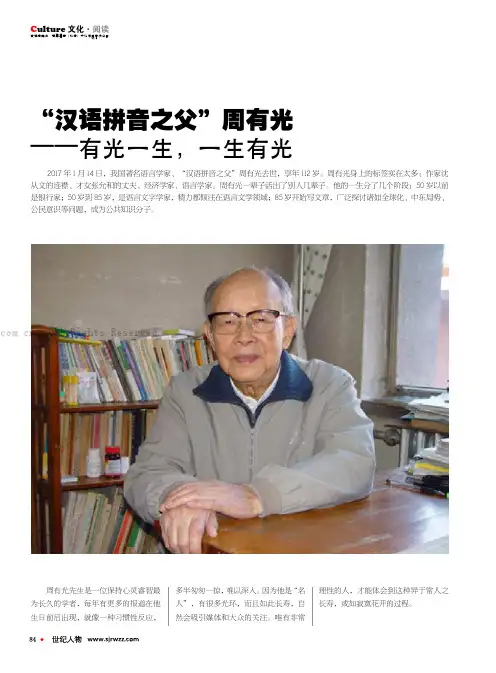

“汉语拼音之父”周有光——有光一生,一生有光2017年1月14日,我国著名语言学家、“汉语拼音之父”周有光去世,享年112岁。

周有光身上的标签实在太多:作家沈从文的连襟、才女张允和的丈夫、经济学家、语言学家。

周有光一辈子活出了别人几辈子。

他的一生分了几个阶段:50岁以前是银行家;50岁到85岁,是语言文字学家,精力都倾注在语言文学领域;85岁开始写文章,广泛探讨诸如全球化、中东局势、公民意识等问题,成为公共知识分子。

C ulture 文化·阅读本栏目冠名:英皇星艺(北京)文化发展有限公司. All Rights Reserved.有救国抱负,但保持政治上的疏离感资中筠先生说,周有光先生在民国时代受到了最好的教育,为他的人生打下了最好的底色。

很早他就与那个时代的许多青年学生一样,受到五四运动中科学和民主思潮的熏染。

周有光先生自己说,17岁他从常州中学毕业,阅读英文已无障碍。

而考上圣约翰大学,无疑是他最珍视的经历,他因此从一个江南小城市来到风云际会的上海,眼界由此大为开阔。

抗战时期,是周有光先生精神极为振奋,投入精力最多的几年。

1937年周有光先生带着全家离开上海,经过长沙、成都,最后到达重庆。

这一时期,他主要为南京国民政府设立的农本局工作,“因为跟日本人打仗,要有后方经济的支持”。

抗战前夕,鉴于“复兴农村工作”和“加强农业金融发展”的需要而设立的农本局,在以重庆为大本营的抗战后方起到了流通农村资金、调整农产运销、支撑后方经济的巨大作用。

按照周有光先生的描述,就是要尽快解决从东南沿海转移到重庆几十万人的吃穿问题。

1949年以前,周有光主要从事与经济相关的工作。

周有光:汉语拼音之父周有光:汉语拼音之父“汉语拼音是中国参与国际主流文化的重要工具,诸如Sanlitun、Beijing、Kuaizi等名词,已经以拼音的形式进入英语语汇,这也应该是中国参与国际现代文化塑造的一个写照。

”“1958年,中国全国人民代表大会通过《汉语拼音方案》;1982年,国际标准化组织(ISO)审查通过了汉语拼音方案作为拼写汉语的国际标准。

但当时美国国会图书馆一直没有采用汉语拼音,听说是因为耗资巨大。

直到二十世纪最后几年,汉语拼音已经在世界范围内非常普及,他们才终于花费两千万美元,将70万册中文图书的索引系统全部改为汉语拼音检索。

”谈起“汉语拼音”一路走来的历程,104岁高龄的“汉语拼音之父”周有光感慨万千。

在北京朝阳区书香环绕的几平方米的小书房内,周有光翻开自己常年笔耕不辍积累的著作,打开仍然插读软盘的夏普打字机,向《北京科技报》记者讲述自己作为一个“半路出家”的语言学者,一个世纪以来的沧海桑田。

周老1906年生于江苏周家望族,中学时候背诵四书五经,大学进入满是王公贵族子弟的上海圣约翰大学,娶妻后跟文学大家沈从文成了连襟。

谁也没有想到,这位起初立志要用经济拯救中国的男子,在后来的岁月中会成为扬名世界的语言学大师。

在圣约翰大学研习经济学的周有光,毕业后进入银行系统工作,还曾经在名声显赫的美国华尔街就职,过着优越的中产阶级生活。

抱有经济救国思想的他,越发意识到国民素质教育的重要性,于是开始对一门国内十分冷僻的学科发生了兴趣——字母学,并搜集了不少相关读物。

每天从银行下班回家,周老就一头钻进书堆中。

新中国实施计划经济,让周有光用经济学识报效祖国的志向难以施展,正好当时中央重视对语文进行改革,将周有光从上海请到北京参加全国文字改革会议,从此就将他留在了“文字改革委员会”中。

“对语文,我是外行。

”“没关系,这是新工作,大家都是外行。

”这段经典的对白成了银行家转行语言学家的见证。

“我们不是在创立一个全新的拼音系统,而是在系统梳理从清朝末年开始的注音系统改革成果。

语文写作——人物素材大整理之周有光2019年4月5日人物素材之周有光【素材回放】刚过完112岁生日,我国着名语言学家、“汉语拼音之父”周有光先生于1月14日凌晨去世。

1906年1月13日出生于江苏,原名周耀平。

早年研读经济学,1955年开始,专职从事语言文字研究,是汉语拼音方案的主要制订者,并主持制订了《汉语拼音正词法基本规则》,因此被称为“汉语拼音之父”。

不过周有光并不认可这个头衔,他曾表示,“读过我书的人,决不会把那顶桂冠随便加在我头顶上”。

85%的中国人是文盲。

包括汉字简化和拼音化等在内的文字改革,加上一系列教育政策的出台,使如今的中国成为全世界会读写人口最多的国家。

历经了晚清、民国,新中国,周有光见证了百年风云的变化。

他厚重的人生,也堪称传奇。

他娶了“张家四姐妹”中的张允和,与沈从文是连襟。

由于博闻强识,他是沈从文眼中的“周百科”;他曾和爱因斯坦聊天下大事,就如同“拉家常”;他还和溥仪做过“饭友”,天天同桌吃饭;50岁,他毅然从经济转为文字研究,并坦然“哪里需要就去哪里”;百岁之后,仍然着书立说笔耕不辍……上帝没有忘了他。

世人也不会忘了他。

他的一生充满传奇,可以说是中国百年来风云变幻、历史变迁的一位见证者,见证了中国百年来从疲弱到富强的整个过程。

他的去世,是一个遗憾,我们又少了一位睿智而又功勋卓着的前辈学者。

高寿本已经难得,能够在百岁高龄,仍旧保持着敏锐的观察力,并发出极富智慧的见解,非常值得尊重。

确实,很多人都做出过贡献,但周有光的贡献也绝不可忽视。

尤其是他在推动中国与世界融合方面,功不可没。

这位出生于清末的百岁老人,历经世纪沧桑,近些年反复提倡要有世界观,扩大世界观,强调不能以中国的眼光看世界,而要“以世界的眼光看中国”。

“周百科”外号的来历周有光“周百科”的外号,为连襟沈从文所赐。

其实大学时,周有光与百科全书的情缘就结下了。

当时,大学老师指定《不列颠百科全书》的一些篇章作为周有光及其同学必须阅读的课外读物。

高考语文作文素材快递112岁的“汉语拼音之父”周有光逝世112岁的“汉语拼音之父”周有光逝世,他曾认真思考过这个世界【素材回放】刚过完112岁生日,我国著名语言学家、“汉语拼音之父”周有光先生于2017年1月14日凌晨去世。

周有光于1906年1月13日出生于江苏,原名周耀平。

早年研读经济学,1955年开始,专职从事语言文字研究,是汉语拼音方案的主要制订者,并主持制订了《汉语拼音正词法基本规则》,因此被称为“汉语拼音之父”。

不过周有光并不认可这个头衔,他曾表示,“读过我书的人,决不会把那顶桂冠随便加在我头顶上”。

现在,汉语拼音在中国被视为无可取代的文化遗产,在中国人的日常生活中随处可见。

但在汉语拼音诞生前,85%的中国人是文盲。

包括汉字简化和拼音化等在内的文字改革,加上一系列教育政策的出台,使如今的中国成为全世界会读写人口最多的国家。

除了制订汉语拼音方案外,周有光还参与了《大不列颠百科全书》中译本的翻译工作,并在语言文字学和文化学领域发表了大量专著。

历经了晚清、民国,新中国,周有光见证了百年风云的变化。

他厚重的人生,也堪称传奇。

他娶了“张家四姐妹”中的张允和,与沈从文是连襟。

由于博闻强识,他是沈从文眼中的“周百科”;他曾和爱因斯坦聊天下大事,就如同“拉家常”;他还和溥仪做过“饭友”,天天同桌吃饭;50岁,他毅然从经济转为文字研究,并坦然“哪里需要就去哪里”;百岁之后,仍然著书立说笔耕不辍……他常笑言,自己长寿的原因是:上帝太忙,把我忘了。

上帝没有忘了他。

世人也不会忘了他。

【素材解读】他的一生充满传奇,可以说是中国百年来风云变幻、历史变迁的一位见证者,见证了中国百年来从疲弱到富强的整个过程。

他的去世,是一个遗憾,我们又少了一位睿智而又功勋卓著的前辈学者。

高寿本已经难得,能够在百岁高龄,仍旧保持着敏锐的观察力,并发出极富智慧的见解,非常值得尊重。

确实,很多人都做出过贡献,但周有光的贡献也绝不可忽视。

尤其是他在推动中国与世界融合方面,功不可没。

汉语拼音之父:中国汉语是欧洲印欧语系和世界其他语言的始祖母!怀金悼玉案:活了112岁,已故的中国著名的汉语拼音之父周有光先生,一生致力于汉语和世界其他语言的比较研究工作,取得了很大的成绩,其中周有光先生关于西方白种人印欧语起源于汉藏语系的观点最为大胆和激进。

周有光先生曾经为了这个论题耗费了很大的时间去论证和证明,但国内北大,武大,复旦等很多后来的西化学者教授们批评其走火入魔,认为这个论题有很大的漏洞!现在看来,西方白种人学者对印欧语系和汉藏语系关系的讳莫如深的态度,很可能证明周有光先生的理论观点是极其正确的!打开世界地图,我们可以看到在汉藏语系语言之外,汉语的亲属语言的探索现在已经触及这些地区的语言:在汉语的西面,欧亚大陆最西端有巴斯克语,欧亚交界处,黑海西面有北高加索语,中亚南部,有巴基斯坦北部山区的Burushaski语。

汉语的北面有叶尼塞亚语。

汉语的东南和西面有散布太平洋中的南岛语,再向东面,有北美印第安语的Na-Dene语系。

沙加尔认为南岛语与汉语有亲属关系,斯塔罗斯金认为北高加索语、叶尼塞亚语与汉语有亲属关系。

上述可能与汉语有关系的语言分布中有一个十分引人注目的空缺;地跨欧亚的世界上最大的语系之一的印欧语不与其间。

这是一个奇怪的现象。

难道汉藏民族的先民与印欧民族的先民之间真有什么不可逾越的鸿沟吗?地理上的隔绝是不可能的。

或者在那个时期文化上的差异竟有这么强大的力量,使汉藏和印欧两个民族在纪元前长达数千年的时间里‘鸡犬之声相闻,老死不相往来’?这也是不合情理的。

那么,还有一种可能;这种使两者隔绝的‘鸿沟’不是历史的事实。

印欧语系很可能来源于中国的汉藏语系!”这种“鸿沟”不是历史的事实,但却是西方学术界一百年来实实在在的现象,这又该怎么解释呢?这个问题的背后肯定有某种值得人深思的东西存在。

比较语言学不仅仅是一种科学,同时还有它政治和意识形态上的意义,是与各自国家的文明价值、文化利益密切相关的。

68┃ 后 窗 ┃ 经历:被戏称“四朝元老”周有光于1906年1月13日生于江苏常州,一生经过了晚清、北洋、民国和中华人民共和国四个时代,有人戏称他是“四朝元老”,更有人将他看作百年中国从传统过渡到现代的一个缩影。

50岁前,他是金融学家和经济学教授。

改行从事语言文字学之后,他花费3年时间,用26个拉丁字母作为注音基础,主持编写了今天通用的汉语拼音方案。

58岁以后,他将关注的目光从语言文字学扩大到世界史、文化学和人类历史演化规律等问题的探索和研究上。

百岁后,他仍然笔耕不辍。

2005年,100岁的周有光出版了上帝带走了这束光“汉语拼音之父”周有光我国著名语言学家、文字学家、经济学家、“汉语拼音之父”周有光于2017年1月14日去世,享年112岁。

周有光通晓汉、英、法、日四种语言,早年专攻经济,50岁时转行,参与设计汉语拼音方案。

就在去世前一天,他刚刚过了112岁生日。

69┃ 后 窗 ┃《百岁新稿》,2010年又出版了《朝闻道集》,2011年,他出版了《拾贝集》。

命运:人生一直都在“错位”周有光的人生,其实是一个“错位”的人生。

大学毕业,本可以和其他同学一样去当外交官,他却选择了学经济;作为圣约翰大学、光华大学的毕业生,本可以到美国留学,可他因为经济原因不得不去了日本;本想到日本京都大学跟著名经济学家河上肇学经济,河上肇却被捕了,他只好专攻日语;本来可以在海外享受优裕的生活,他却毅然选择了回国;本来研究经济已经有了不小的成就,他却被指定去研究语言;他从小接受的是“传统”教育,却研究了大半生“现代”的知识。

面对这样的“错位”人生,周有光却很坦然,他说:“人生很难按照你的计划进行,因为历史的浪潮把你的计划几乎都打破了。

”爱情:相识8年仅恋爱两年周有光祖上为常州望族,他的太太是“张家四姐妹”中的老二张允和。

张家四姐妹,个个兰心蕙质,大姐张元和的夫君是昆曲名家顾传玠,老三张兆和是沈从文的夫人,老四张充和嫁给了德裔美籍汉学家傅汉思。

汉语拼音谁发明的我国古代汉字读音大多采用“两字相切”的读音方法,如“东”都笼切。

这个方法显然太繁琐,不易读准。

公元1610年,法国有个传教士叫金尼格来到了中国,他是个中国通。

他在1626年写了一本《西中儒耳目资》的书中,首次准确地用拉丁拼音字母记录了汉字的读音。

他在中国期间结识了韩云、王征等人,并在他们的帮助下,在利玛窦等传教士汉语注音的西书《西字奇迹》基础上,编写了中国第一部拉丁化拼音字字汇。

拼音由来古代古代没有拼音,就使用反切,就是用两个认识会念的字,取第一个的声母,取第二个的韵母,拼合起来就行了.古代,中国的回族兄弟不学汉字,学习阿拉伯语,但他们用阿拉伯文的字母来拼写口语汉语,所以这是中国最早的拼音。

元朝蒙古统治者用改变了的藏文的字母来拼写汉语等语言,叫八思巴字。

虽然不是专门拼写汉语的,但是,也算汉语拼音的一种。

明朝西方传教士用拉丁字母拼写汉语,是中国最早的拉丁字拼音。

明末清初出现了用简单的古字表现汉语语音的拼音方式。

民国年间,政府制定了“注音字母”,就是这个系统的集中表现。

现在台湾依然使用。

但是,同时也出现了拉丁字的拼音运动,而且,跟左翼人士的政治运动结合很密切。

共和国成立后立即由政府制定了“汉语拼音方案”,就是现在使用的这一套方案。

联合国也承认的。

汉语拼音是中华人民共和国的汉字“拉丁化”方案,于1955年—1957年文字改革时被中国文字改革委员会汉语拼音方案委员会研究制定。

该拼音方案主要用于汉语普通话读音的标注,作为汉字的一种普通话音标。

1958年2月11日的全国人民代表大会批准公布该方案。

1982年,成为国际标准ISO 7098中文罗马字母拼写法。

目前大部分海外华人地区如新加坡在汉语教学中采用汉语拼音。

汉语拼音方案最早可以追溯到1906年朱文熊的《江苏新字母》和1908年刘孟扬的《中国音标字书》,还有1926年的国语罗马字和1931年的拉丁化中国字。

所有这些汉字拉丁化方案都为汉语拼音的制定提供了基础。

周有光汉语拼音之父2017年1月14日,中国著名语言学家、“汉语拼音之父”周有光与世长辞。

前一天,他刚刚过完自己的112岁生日。

周有光经历了传奇的一生:50岁以前是银行家;50岁以后是语言文字学家,百岁后仍有新作面世。

虽然跨越了一个多世纪,但他比许多年轻人更年轻。

制订汉语拼音方案周有光1906年生于江苏常州,1923年考入上海圣约翰大学,虽然主修经济学,却对语言学很有兴趣,常去旁听语言学课程,课余自己看了很多字母学、语言学方面的书。

毕业后,周有光任教于光华大学,一年后追随曾在欧美攻读教育学的孟宪承,去无锡开办民众教育学院。

不久他们又转至杭州浙江省立民众教育实验学校,把成人教育的社会功用推至“再造国民”、“革新社会”的高度。

在《逝年如水―周有光百年口述》一书中,周有光说:“孟宪承觉得要使中国走上现代化的道路,当中一件重要的事情就是群众教育,而最大的群众在农村。

诸如此类,这种启蒙的思想、启蒙的教育工作使我感到非常有意义……由于他的引导,我慢慢地明白了许多事情,这个时候可以说是我大学毕业以后做教育工作的第二个阶段。

这个阶段不仅是教书并且做一些教育的研究工作,是抱着一种理想来做的,跟盲目地做就不一样。

”1933年,周有光与妻子张允和共同赴日留学,回国后一边在大学任教,一边在江苏银行兼职。

业余时间他热衷于在叶籁士创办的《语文》杂志上写一些与文字改革有关的文章。

1946年他由新华银行派驻美国纽约工作,1949年回国,担任复旦大学和上海财经大学教授。

1955年秋,周有光应邀出席在北京召开的第一次“全国文字改革会议”,并被邀请留在了“文改会”第一研究室任主任,从此改行。

“这是自己也想不到的变化。

我当时就说这个文字语言学是我业余搞的,我是外行,不行的。

他们说这是个新的事情,大家都是外行。

领?д庋?讲,我不好意思了,就调来了。

”周有光后来回忆。

建国初期,中国85%的人都是文盲。

为了改变这个局面,中央很看重语言,毛泽东曾指出“文字必须改革,必须走世界文字共同的拼音方向”。

汉语拼音之父周有光阅读练习及答案导读:我根据大家的需要整理了一份关于《汉语拼音之父周有光阅读练习及答案》的内容,具体内容:周有光是我国著名语言学家、文字学家、经济学家。

周有光主导了建立中国汉语拼音体系,他也因此被称为"汉语拼音之父"。

以下是我为你整理的,希望能帮到你。

《汉语...周有光是我国著名语言学家、文字学家、经济学家。

周有光主导了建立中国汉语拼音体系,他也因此被称为"汉语拼音之父"。

以下是我为你整理的,希望能帮到你。

《汉语拼音之父周有光》阅读材料汉语拼音之父——周有光2016年1月13日,中国著名语言学家、文字学家周有光迎来了111岁大寿。

这位文化界的名人一生经历可谓充满传奇,精彩异常。

11日上午,周有光外甥女毛晓园在接受中新网记者采访时表示,舅舅在百岁之后仍然思路清晰、眼界开阔,只是这两年身体确实比以前差了一些,"他还一直关心国家、世界上发生的大事"。

周有光十岁时,随全家迁居苏州,进入当时初始兴办的新式学堂读书。

后来,与同为语言学家的吕叔湘成为同学。

1923年,成绩优异的周有光中学毕业,在亲友资助下,来到上海圣约翰大学就读。

1925年,周有光改入光华大学继续学习。

大学毕业后,他与夫人张允和同往日本留学。

1935年,周有光放弃日本的学业返回上海,任教光华大学。

在此后十多年的时间里,他基本都在经济、金融领域工作,并出国任职。

解放后,放弃了海外优裕的生活,毅然选择回国。

在周有光的工作经历中,最为人熟知的或许就是他参与"汉语拼音方案"的工作。

有资料称,是周有光主导建立中国汉语拼音体系,他也因此被称为"汉语拼音之父"。

1955年10月,时任复旦大学经济学教授的周有光到北京参加全国文字会议,为期一个月的会议结束后,组织上通知他到中国文字改革委员会工作。

就这样,周有光在50岁左右时,改行专职研究语言学,并取得了不俗的成就。

“汉语拼音之父”

今年1月12日,是百岁学人、“汉语拼音之父”周有光先生的109岁生日。

他年事已高,仍关心时局。

如今,他眼不花耳不聋,坚持读书看报,写作思考,实属罕见,鲜有其人!他如此长寿,到底有何养生秘诀呢?新近出版的《百岁忆往》给予了很好地解答:

“我的夫人张允和,2002年8月14日去世了,享年93岁。

张允和在世时,我们上午、下午都喝茶,有时喝清茶,有时喝英国红茶,有时喝咖啡。

我们很少吃补品。

健康最重要的就是生活有规律,胸襟开朗。

饮食上不吃荤菜,不吃油煎食物,主要吃鸡蛋、青菜、牛奶、豆腐四样。

穿衣服也简单,舒服就行;喜欢小房间,有利于听觉。

精神方面,第一是不要生气。

讲个笑话,刘少奇讲‘吃小亏,占大便宜’。

我说‘吃小亏,不占大便宜’。

第二要思考,上帝给我们一个大脑,不是用来吃饭的,是用来思考问题的,思考问题会让人身心年轻。

”

周老如此说过:“有些人常常为小事吵架、生气,我认为这完全没必要。

德国哲学家尼采曾说过:‘生气都是拿别人的错误惩罚自己。

’人家做错了事我生气,不是我倒霉吗?所以不要生气,这句话很重要。

譬如文化大革命的时候,我

就相信古人的两句话‘猝然临之而不惊,无故加之而不怒’,也就是说,突然发生的事情不要惊慌!也就是要做到荣辱不惊,喜忧不惧。

”

周先生居高寿,取经者,络绎不绝。

他仿照刘禹锡《陋室铭》,新编了一篇《陋室铭》,传授他的养生之道:“山不在高,只要有葱郁的树林。

水不在深,只要有洄游的鱼群。

这是陋室,只要我唯物主义地快乐自寻。

房间阴暗,更显得窗子明亮。

书桌不平,更怪我伏案太勤。

门槛破烂,偏多不速之客。

地板跳舞,欢迎老友来临。

卧室就是厨房,饮食方便。

书橱兼作菜橱,菜有书香。

喜听邻居的收音机送来音乐,爱看素不相识的朋友寄来文章。

仰望云天,宇宙是我的屋顶。

遨游郊外,田野是我的花房。

”

健康需要物质条件,更要精神滋养。

周先生提倡“三不主义”:一不立遗嘱,二不过生日,三不过年节。

日常生活越来越简单,生活需要也越来越少。

现在的生活:睡觉、吃饭、看书、写文章。

生活有规律,不乱吃东西,不抽烟,少喝酒。

周先生说他曾患过多年的失眠症。

“文革”时,他被下放到农村,反而把久治不愈的失眠症治愈了,直到现在从未复发。

他与老伴相信一句话:“塞翁失马,焉知非福?”

艰难困苦是人生的试金石。

周先生的长寿之道对于我们为人、养生,仍有重要的借鉴意义。

责任编辑/邹佳璇。