先天性肌性斜颈鉴别诊断

- 格式:doc

- 大小:0.18 KB

- 文档页数:1

贵州中公教育

1

护理专业知识:“先天性斜颈”患儿的判定

先天性斜颈可分为两种,一种是在颈椎发育缺陷的基础上发生的,如半椎体畸形所致的

斜颈,即先天性骨性斜颈,少见。

另一种是由于一侧胸锁乳突肌纤维化和短缩而引起的,即

先天性肌性斜颈,相当多见。

那么我们接下来就已先天性肌性斜颈加以讨论。

婴儿在出生后7~4天内于颈部一侧胸锁乳突肌中段能发现一质硬的椭圆形肿块,头面

部向健侧偏斜,肿块可逐渐增大,无压痛。

2个月后开始缩小,最后完全消失,该肌即成为

无弹性的纤维索,乳突附近处肌肉呈索状也较常见。

但此时患儿头部倾斜畸形更趋明显。

其姿态上的特点为:患儿头向患侧偏斜,颈部扭转,面部倾斜,下颌偏向健侧。

试图将

头摆正时,胸锁乳突肌呈条索状突起。

由于长期受到挛缩的肌肉牵拉,又未经任何治疗,一

般到2岁后,头颅及面部发育变形,呈不对称。

患侧面部发育较慢而致扁平,健侧圆而长,

患侧口角到眼外角的距离小于健侧的距离。

眼睛和面部的不对称,测量两侧眼外眦角至口角

的距离更为突出,后面观可见枕、颈椎及上胸椎呈脊柱侧弯畸形。

长期未治的患儿,患侧颈部的其他肌肉也发生相应的挛缩,颈椎逐渐发生形态和结构上

的改变,这种晚期的肌性斜颈,即使把胸锁乳突肌的挛缩矫正,也难恢复其面部的正常形态。

综上所述,先天性斜颈治疗越早效果越好,如果孩子发生存在上述临床表现,一旦发现

应携患儿及早就诊,及早治疗以尽量维持患儿的正常运动功能。

以上就是关于“先天性斜颈”患儿的判定,考试时多以病例形式出现,大家要重点注意

哦!。

先天性肌性斜颈诊疗指南【概述】先天性肌性斜颈(congential muscular torticollis CMT)是由胸锁乳突肌纤维变性引起的。

病因不详,可能与胎位不正、产伤、感染及血管损伤有关。

患儿多于生后2周内扪及硬结,多发于右侧,胸锁乳突肌锁骨端附近,也可累及整个肌肉。

硬结在1到2月达到最大尺寸,之后可缩小或者消失,若1年内不消失,则肌肉将可能永久性纤维变性、挛缩,导致斜颈。

【病理】病变常位于胸锁乳突肌中、下三分之一处,表现为质硬、圆形或者椭圆形肿块,大体标本像软纤维瘤,切面呈白色,未见血肿及出血。

镜下检查见肌肉组织不同程度变形,纤维组织增生,肌肉横纹消失,肌纤维溶解,细胞浸润,但无含铁血黄素沉着,较大患儿肿块消失后,纤维细胞成熟转化为瘢痕组织而取代肌肉组织。

【临床表现】生后2周内起病,婴儿期表现为一侧胸锁乳突肌可扪及硬结,头颈向患侧偏斜,下颌转向健侧,活动有不同程度受限,双眼不在同一平面。

儿童期除上诉表现外,还可表现为面部发育不对称,患侧面部变短增宽,健侧面部狭长、颈椎脊柱侧弯等。

【辅助检查】(一)颈部彩超:可发现患侧胸锁乳突肌增厚、回声增强。

(二)颈椎摄片:有可能颈椎出现形态和结构上的改变,这种改变多见于晚期病例。

(三)视力检查可除外斜视引起的眼源性斜颈。

【诊断】1.多有臀位产史2.生后2周内出现颈部肿块,质硬,表面不红,边缘清楚,无压痛,可以活动,手与肩部无异常。

3.颈部X片或者CT未见颈椎及锁骨异常。

4.颈部彩超见患侧胸锁乳突肌有一边界清晰的异常回声。

【鉴别诊断】1.锁骨骨折:新生儿分泌引起的锁骨骨折,可在生后1周左右出现骨痂,骨痂呈球形,在锁骨上,较固定,按之有压痛,颈部斜向患侧,X片或CT即可明确诊断。

2.先天性颈椎畸形:可出现颈部偏斜,但胸锁乳突肌处无包块,X片或CT即可明确诊断。

3.颈椎半脱位:多见于3—5岁的小儿,急性起病,可在损伤、上感或无特殊原因下出现,颈部肌肉挛缩,活动明显受限,颈椎张口位片及CT可帮助诊断。

【超声科普】婴幼儿先天性肌性斜颈超声筛查婴幼儿先天性肌性斜颈是一种常见的先天性畸形,其发病率约为0.4%-1%。

该病主要是由于胸锁乳突肌纤维化引起,导致头部和颈部向一侧倾斜,同时伴随着颈部活动受限、面部不对称等症状。

目前,超声检查是诊断婴幼儿先天性肌性斜颈的首选方法,下面就让我们一起来了解一下吧。

一、超声筛查的意义1.早期发现病变:超声筛查可以早期发现许多潜在的病变,例如先天性肌性斜颈、胎儿畸形、乳腺肿块等。

通过早期发现病变,可以及时采取措施,避免病情恶化,提高治疗效果和患者的生存率。

2.评估病变性质和程度:超声筛查可以评估病变的性质和程度,例如病变是良性还是恶性,病变的范围和深度等。

这些信息可以帮助医生制定更加准确的治疗方案,提高治疗效果和患者的生存质量。

3.监测病情进展:超声筛查可以动态监测病情的进展,例如监测肿瘤的生长情况、治疗效果的评价等。

这些信息可以帮助医生及时调整治疗方案,提高治疗效果和患者的生存率。

4.指导治疗方案:超声筛查可以指导治疗方案,例如选择何种手术方式、确定手术时机等。

这些信息可以帮助医生制定更加准确的治疗方案,提高治疗效果和患者的生存质量。

5.提高诊断准确性:超声筛查可以提高诊断的准确性,减少漏诊和误诊的情况。

通过超声筛查,可以发现一些其他检查难以发现的病变,提高诊断的准确性和可靠性。

总的来说,超声筛查在许多领域都有着重要的意义和应用,可以提高诊断的准确性和及时性,帮助医生制定更加准确的治疗方案,提高治疗效果和患者的生存质量。

二、超声检查方法进行超声检查时,通常采用高频线阵探头,将探头放置在患儿的胸锁乳突肌区域,进行多角度扫查。

医生可以通过超声图像观察胸锁乳突肌的形态、质地、血供等情况,同时可以观察颈部其他结构如颈椎、颈动脉、颈静脉等是否有异常。

在超声检查过程中,医生需要详细询问患儿的病史和临床表现,结合影像学特征进行综合判断。

通常,先天性肌性斜颈的超声图像表现为胸锁乳突肌局部增厚、质地不均匀、回声增强等特征。

先天性肌性斜颈的超声诊断小儿斜颈,医学称先天性肌性斜颈(俗称“歪脖子”),是由于一侧胸锁乳突肌纤维性挛缩,导致缩短,颈部向一侧编斜畸形,同时伴有脸部发育受影响,小于对侧,严重者导致颈椎侧凸畸形。

超声诊断的价值本病的诊断以往主要是接诊医生凭经验做出靠触诊来确定,对肿块明显者尚可确诊,但对肿块不明显或萎缩型的病儿往往漏诊,只是笼统的称之为“姿势性斜颈”,嘱其回家自己纠正姿势,但病儿纠正数月后仍不见起色,耽误了最佳治疗时机。

现在应用超声诊断可直接多切面连续扫查胸锁乳突肌,高频率超声分辨率高,图像清晰,能实时显示胸锁乳突肌图像,对没有肿块的患儿也可以做到确诊。

将婴幼儿肌性斜颈的确诊率提高到了100%。

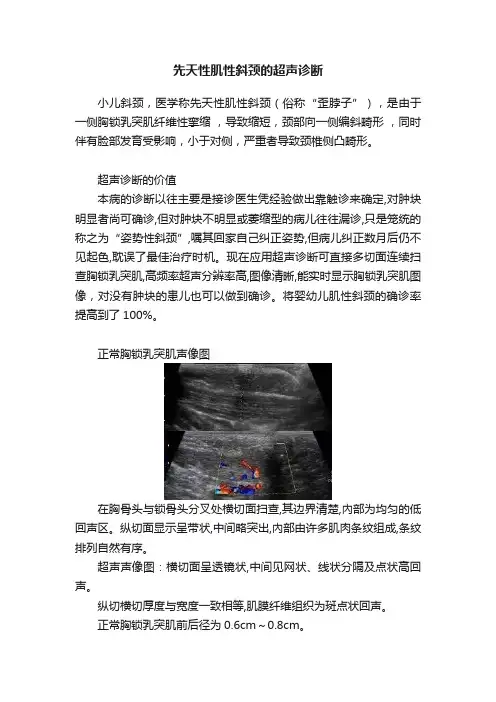

正常胸锁乳突肌声像图在胸骨头与锁骨头分叉处横切面扫查,其边界清楚,內部为均匀的低回声区。

纵切面显示呈带状,中间略突出,內部由许多肌肉条纹组成,条纹排列自然有序。

超声声像图:横切面呈透镜状,中间见网状、线状分隔及点状高回声。

纵切横切厚度与宽度一致相等,肌膜纤维组织为斑点状回声。

正常胸锁乳突肌前后径为0.6cm~0.8cm。

彩色多普勒血流成像CDFI显示:肌肉内部彩色血流信号丰富。

肿块型胸锁乳突肌声像图此类病儿患侧胸锁乳突肌均发现异常声像图改变,所有病儿均发现胸锁乳突肌中部或中下部呈梭形增粗,厚度增加,胸锁乳突肌前缘部分有团块状回声,团块大小不等,边界欠清或不清,边緣较规则,沿肌肉长轴分布,大体呈梭形多见,与对侧胸锁乳突肌比较内部回声的强度分为强回声、相等回声和低回声。

回声强弱与肿块内胶原纤维的含量有一定的关系强且均质回声表示纤维化和程度重;强弱不均质回声提示部分纤维化;等同且均质回声提示肌肉比较正常;低回声提示间质梭形细胞为主,肌纤维很少。

超声声像图:肌束纹理紊乱,肌肉条纹增粗、变短、扭曲、甚至中断,回声几乎消失,但肌外膜尚保持连续,可见增粗的肌肉条纹从肿块中间或一侧通过;颈内静脉受压变形、狭窄。

彩色多管勒血流成像CDFI显示:所有病儿肿块内部未探及确切彩色血流信号,经降低速度标尺及脉冲重复频率后,肌肉条纹区域内均可显示彩色血流信号,呈魔点状。

所谓先天性斜颈,系指出生后即发现颈部向一侧倾斜的畸形,其中因肌肉病变所致者,称之为肌源性斜颈;因骨骼发育畸形所致者,称之为骨源性斜颈。

后者十分罕见,先天性斜颈是指新生儿一侧胸锁乳突肌挛缩,导致头和颌的不对称畸形,头倾向患侧,下颌转向健侧,头项活动不利的一组病证。

本病诊断比较容易,小儿出生后数日至满月后在颈部见到能触摸到,在胸锁乳突肌上部、中部或下部肌性包块,伴头颈倾斜畸形,即可确诊。

痉挛性斜颈是一种以颈肌扭转或阵挛性倾斜为特征的锥体外系器质性疾患。

常发生于30~50岁的成人。

临床表现起病缓慢,表现为颈部肌肉不自主收缩,导致头部不随意的向一侧旋转,颈部则向另一侧屈曲,可因情绪激动而加重。

病情多变,从轻度或偶尔发作至难于治疗等不同程度。

本病可持续终身,可导致限制性运动障碍及姿势畸形。

病程通常进展缓慢,1~5年后呈停滞状态。

部分患者(约5%)发病后5年内可自发痊愈,通常为年轻发病,病情较轻的患者。

肌张力障碍还要与以下一些疾病进行区分:

1.精神心理障碍引起的肌张力障碍:特点为常与感觉不适同时出现,固定姿势,没有感觉诡计效用,无人观察时好转,心理治疗、自我放松及明确疾病性质后可好转甚至痊愈。

2.器质性假性肌张力障碍:眼部感染、干眼症和眼睑下垂应与眼睑痉挛鉴别;牙关紧闭或顿下颌关节病变应与口下颌肌张力障碍鉴别;颈椎骨关节畸形,外伤、疼痛或眩晕所致强迫头位、先天性颈肌力量不对称等应与痉挛性斜颈鉴别。

先天性肌性斜颈先天性肌性斜颈,又称为先天性斜颈畸形,是一种罕见的出生缺陷,主要是颈部肌肉或神经的发育异常导致颈部出现倾斜、旋转的情况。

这种疾病往往在婴儿时期就可被发现,而且如果不及早治疗,可能导致颈部功能障碍,造成长期的身体不适甚至畸形。

病因先天性肌性斜颈的病因主要包括遗传、胎位异常和胎儿头部受压等因素。

一些研究表明,胚胎期颈部肌肉、血管或神经的发育异常可能是导致该疾病的原因之一。

此外,母体在怀孕期间受到外界环境的影响,如药物或化学物质的暴露等,也可能增加婴儿先天性斜颈的风险。

症状患有先天性肌性斜颈的婴儿通常会表现出颈部倾斜向一侧或扭曲的症状。

在一侧颈部肌肉过度收缩的情况下,引起颈部的不自然扭转或向一侧倾斜。

患儿在尝试扭转头部时可能感到不适或困难,有时候还会伴随着颈椎的骨性变化,导致颈部肿块或畸形。

诊断对于婴儿出生后出现颈部异常的情况,医生通常会进行详细的体格检查和相关的医学影像学检查来确定是否患有先天性肌性斜颈。

X光、磁共振成像(MRI)和超声波检查等影像学检查是常用的诊断手段,可以帮助医生判断颈部肌肉或神经的异常情况。

治疗一旦确诊患有先天性肌性斜颈,早期干预和治疗非常重要。

治疗的方法主要包括物理治疗、服用肌肉松弛剂、颈部牵引和手术矫正等。

物理治疗可以帮助加强颈部肌肉的力量和灵活性,改善颈部的不适感。

肌肉松弛剂可以帮助放松紧张的颈部肌肉,减轻患儿的症状。

预后患有先天性肌性斜颈的患者在及时进行相关治疗的情况下,通常可以有一个较好的预后。

随着治疗的进行,颈部的倾斜症状可能会逐渐改善,患儿的颈部功能也会逐渐恢复正常。

然而,对于一些严重的病例,可能需要进行手术矫正以维持颈部功能和外貌的正常状态。

结语先天性肌性斜颈是一种需要及早诊断和治疗的疾病,在日常生活中,家长和医生需要密切关注婴儿的生长发育情况,一旦发现颈部异常症状,尽早就医是非常重要的。

通过合理的治疗与康复训练,可以帮助患儿减轻症状并提高预后,让他们能够正常成长、健康快乐地生活下去。

先天性肌性斜颈【概述】先天性肌性斜颈系—侧胸锁乳突肌挛缩所致的头颈部向患侧倾斜的一种先天性畸形。

【诊断】根据生后两周内出现颈部质硬包块,无红肿热痛,边界清楚,可活动,X线片未见颈椎异常可作出诊断。

【治疗措施】1.非手术疗法新生儿期发现颈部有包块时,在医师指导下,由父母行患儿颈部被动牵拉活动,头部先向健侧牵动,然后下颌转向患侧,每个动作缓慢进行,每天做颈部被动活动3~4次,每次10分钟左右。

另外,哺乳时患侧固定在母亲胸前,使患侧得到牵拉。

逗引婴儿时,站在患侧一边也是起到牵拉胸锁乳突肌的一种方法。

也可辅以局部理疗。

经一年左右的保守治疗,约76%~86%患儿可得到矫正。

2.手术治疗经保守治疗无效或未经治疗的1岁以上患儿,由于肌肉已纤维化,面部出现畸形,只有通过手术才能矫正其畸形。

手术最佳年龄为1~5岁。

1岁以内手术者容易发生疤痕粘连,同时全麻插管后容易引起肺部并发症。

5岁以上者,因继发畸形较重,面部变形较难恢复。

常采用的手术方法有:(1)胸锁乳突肌的锁骨头和胸骨头切断松解术在锁骨上方内侧作一与锁骨平行的横切口,长约4厘米,显露胸锁乳突肌的胸骨头和锁骨头,将止血钳自肌起后方通过并挑起,然后将其切断,并切除2厘米长的肌肉断端,以防止术后两端粘连。

用手指检查是否残留有挛缩肌肉及筋膜带。

仔细地进行松解。

嘱台下麻醉师旋转其头部,如颈部活动有部分受骗上当限,而软组织挛缩带确已松解,则应进一步松解并切断该肌乳突头。

缝合皮下及皮肤,但不能缝合颈阔肌,因可妨碍术后头部固定在过度矫正的位置。

伤口放置橡皮引流条,24小时后拔除。

(2)胸锁乳突肌Z形延长术为了使病人术后颈部外形美观,近年来有些学者采用胸锁乳突肌“Z”形延长术,显露胸锁乳突肌的锁骨端和胸骨端,在锁骨上方横断锁骨端,然后将胸骨端做Z形成形。

我院两年来进行10例胸锁乳突肌Z形延长术,疗效满意,外形美观。

术后处理:颈围领固定3个月,如6岁以上者应将头部固定在过度矫正的位置,2岁以下者每天坚持头颈部被动锻炼,以达到维持头颈部活动范围(图1)。

先天性肌性斜颈临床诊疗规范样本[定义]先天性肌性斜颈系一侧胸锁乳突肌挛缩导致的斜颈。

表现为头部及颈部的不对称畸形,头部向患侧倾斜,下颌转向健侧,两侧面部不对称。

无性别差异,左侧多于右侧。

约6岁时面部畸形明显,因此在此之前应进行有效矫治。

[诊断依据]一、病史一般出生后或在第二、三周时出现一侧胸锁乳突肌的条索状肿块。

头部向肌肉短缩的一侧倾斜,下颌旋向健侧,颈部向患侧旋转和向对侧倾斜均受限制。

部分肿块有压痛,牵拉颈部时加剧。

肿块逐渐缩小,半岁后近乎消失,只可看到胸锁乳突肌形成的条索,此时颈部活动更加受限。

在以后的发育中,面部不对称,两眼和两耳不在同一平面。

患侧软组织缩短,颈部深筋膜增厚并紧缩,前斜角肌和中斜角肌缩短。

X线检查可见颈椎下段和胸椎上段侧弯畸形,脊柱的凹侧朝向患侧,椎体及附件分化良好,无骨骼畸形。

有时可看到一侧胸锁乳突肌中、下部的条索状肿块阴影。

二、症状和体征一侧胸锁乳突肌的中、下部可见质硬的条索状肿块,一般出生后或在第二、三周时出现。

头部向肌肉短缩的一侧倾斜,下颌旋向健侧,颈部向患侧旋转或向对侧倾斜均受限制。

部分肿块有压痛,牵拉颈部时加剧。

肿块也可逐渐缩小,半岁后近于消失,只可看到胸锁乳突肌形成的条索。

此时颈部活动更加受限。

在以后的发育中,肌肉短缩一侧的面部变短,整个面部增宽,使面部不对称,两眼和两耳不在同一平面。

这些缺陷在头倾斜时,不甚明显,而头和颈摆正时畸形反而凸现。

颈椎下段和胸椎上段可发生侧弯畸形,脊柱的凹侧朝向患侧。

患侧软组织随生长发育而缩短,颈部深筋膜增厚并紧缩,前斜角肌和中斜角肌缩短。

以后颈动脉鞘及鞘内的血管也缩短,此时即使松解挛缩的胸锁乳突肌,上述后果又变成斜颈的原因,使畸形矫正不满意。

三、辅助检查X线检查:可见颈椎下段和胸椎上段侧弯畸形,脊柱的凹侧朝向患侧,椎体及附件分化良好,无骨骼畸形。

有时可看到一侧胸锁乳突肌中、下部的条索状肿块阴影。

[鉴别诊断]一、颈椎先天性畸形如因半椎体、先天性短缩等,致骨性斜颈。

小儿先天性肌性斜颈的鉴别诊断

鲁格兰

【期刊名称】《甘肃科技》

【年(卷),期】1997(013)006

【摘要】小儿先天性斜颈分类是根据诸福堂教授《实用儿科学》分类进行诊断的。

即:1、先天性肌性斜颈;2、骨性斜颈(脊柱畸形);3。

【总页数】1页(P15)

【作者】鲁格兰

【作者单位】兰州市城关区人民医院儿科

【正文语种】中文

【中图分类】R726.204

【相关文献】

1.小儿肌性斜颈和眼性斜颈的鉴别诊断与手术治疗探讨 [J], 袁湘华

2.小儿肌性斜颈和眼性斜颈的鉴别诊断与手术治疗探讨 [J], 孙鹏;李长德;张宏伟

3.小儿推拿在小儿先天性肌性斜颈中的应用分析 [J], 邹汛

4.小儿推拿在小儿先天性肌性斜颈中的应用分析 [J], 邹汛

5.推拿按摩联合曲安奈德治疗小儿先天性肌性斜颈疗效观察 [J], 高福堂;曾帅丹;邱鑫;熊竹

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

先天性肌性斜颈的症状文章目录*一、先天性肌性斜颈的症状*二、先天性肌性斜颈的并发症*三、先天性肌性斜颈的饮食注意事项1. 先天性肌性斜颈吃什么好2. 先天性肌性斜颈不能吃什么先天性肌性斜颈的症状先天性肌性斜颈俗称“歪脖”。

先天性肌性斜颈由胸锁乳突肌内的纤维瘤病所致,在出生时可扪及肿块,或在生后的前两周内扪及肿块。

右侧较左侧常见,病变可以累及全部肌肉,但更多的病变只累及胸锁乳突肌的近锁骨附着点。

肿块在生后1~2个月内最大,以后其体积维持不变或略有缩小,通常在1年时间内变小或消失。

如果肿块不消失,肌肉将发生永久性纤维化并挛缩,如不治疗将导致永久性斜颈。

畸形可在生后即存在,也可在生后2~3周出现。

病初患儿头部运动略受限,但无明显斜颈现象,触诊可发现硬而无疼痛的梭形肿物,与胸锁乳突肌的方向一致,在 2~4周内逐渐增大,然后开始退缩,在2~6个月内逐渐消失。

部分患儿不遗留斜颈;不少患儿若未经治疗,肌肉逐渐纤维化、挛缩硬化,形成颈旁硬的束条状物,头部因挛缩肌肉的牵拉而发生斜颈畸形,肌肉短缩侧的面部亦发生变形。

若畸形不及时纠正,面部变形加重,最后颅骨发育不对称,颈椎甚至上胸椎出现脊柱侧弯畸形。

先天性肌性斜颈的并发症本病的并发症较少报导但随着本病的发展,胸锁乳突肌挛缩逐渐加重。

头面部继发性畸形加重患侧面部缩小,两眼不在同一平面,下颌向患侧转动受限胸锁乳突肌挛缩呈条索状,颅骨发育偏而小,双肩不平。

先天性肌性斜颈的饮食注意事项1、先天性肌性斜颈吃什么好 1.1、宜吃鸡蛋白含量高的食物。

蛋黄中含有丰富卵磷脂,具有很好的滋养肌肉细胞的作用,也能够促进肌细胞功能的恢复。

减少肌肉的强直。

1.2、宜吃维生素C含量高的食物。

如猕猴桃,生素C具有改善神经损伤造成的肌肉强制症状的功能。

猕猴桃中还有非常丰富的膳食纤维,这些膳食纤维不仅具有降低胆固醇、促进心脏健康的功效,同时还具有助消化、排毒素、防止便秘,有效清除及预防体内堆积的有害代谢物。

小儿先天性斜颈先天性斜颈(congenital torticollis)一般指先天性肌性斜颈,由一侧胸锁乳突肌挛缩造成头向一侧偏斜的病症。

小儿先天性斜颈的病因(一)发病原因本病的直接原因是胸锁乳突肌的纤维化引起挛缩与变短。

但引起此肌纤维化的真正原因还不清楚。

可能的因素有产伤,局部缺血,静脉闭塞,宫内姿势不良、遗传,生长停滞,感染性肌炎,或者多种因素混合造成。

胸锁乳突肌的变化很像间隙综合征的病理改变。

引起这样病变几乎可以肯定与宫内的环境有关。

常发生于高龄初产妇和臀位。

通常认为颈部在宫内扭转,又因宫内体位限制直至分娩,导致肌肉的缺血、水肿以致纤维化,致使起于乳突止于胸骨和锁骨的胸锁乳突肌(SCM)挛缩。

还有线索表明因副神经的长期受压更加重该肌肉的纤维化反应。

因宫内限制还会出现发育性髋关节脱位、足部畸形、患侧耳郭压迹变形以及同侧面部扁平。

上述都可解释先天性肌性斜颈的成因。

因胸锁乳突肌纤维化逐渐挛缩而成斜颈外观。

对肌肉纤维化的原因也不十分明了。

最早有肌肉内静脉回流受阻的学说。

实验证实肌肉内的动脉完全闭合可引起肌肉的坏死或萎缩而不出现纤维化。

肌肉内的出血无论是否同时有神经损伤也不发生肌肉的纤维化。

臀位或产钳助产的新生儿中发现肌性斜颈的相对多见,因而有人认为外伤致肌肉断裂产生血肿,最终导致肌肉纤维化。

但手术标本的镜下检查从未见到有出血和含铁血黄素,故不支持肌肉纤维化系外伤后的反应。

问题是臀位是诱发肌性斜颈的因素,还是肌性斜颈是引起臀位或宫内体位异常的原因,均难讲清。

75%的肌性斜颈为右侧;每5个肌性斜颈病儿中可见到1例髋关节发育不良。

这说明先天性因素在起作用。

虽家族史不能说明有遗传倾向,但有肌性斜颈发生在同卵孪生的文献报道。

北京儿童医院1955~2003年共手术治疗41例。

(二)发病机制斜颈真正的病因不甚明了。

可见下述病变:1.早期病变胸锁乳突肌内肿物,肉眼观察是一软性纤维瘤。

显微镜下肿物系由治疗前致密的纤维组织组成,没有出血与含铁血黄素的残迹。