中国科学院大气物理研究所

- 格式:doc

- 大小:307.50 KB

- 文档页数:2

气象杰出名人————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:涂长望(1906—1962),我国著名气象学家,出色的社会活动家,知名教育家,中国科协和九三学社的创始人之一,我国近代气象科学的奠基人之一,新中国气象事业的主要创建人、杰出领导人和中国近代长期天气预报的开拓者。

1906年10月28日出生在湖北武汉。

竺可桢竺可桢(1890.3.7—1974.2.7),又名绍荣,字藕舫,汉族,浙江上虞人。

中国卓越的科学家和教育家,当代著名的地理学家和气象学家,中国近代地理学的奠基人。

同时又是我国物候学研究的创造者。

他先后创建了中国大学中的第一个地学系和中央研究院气象研究所;担任13年浙江大学校长,被尊为中国高校四大校长之一。

赵九章赵九章:浙江吴兴人,著名的科学家、气象学家、地球物理学家和空间物理学家。

为中国人造卫星事业作出杰出的贡献。

他是中国动力气象学的创始人。

1938年,赵九章把数学和物理引入气象学,研究信风带主流间的热力学,完成了我国第一篇动力气象学论文——《信风带主流间热力学》。

陈联寿中国工程院院士、大气科学家,1934年3月7日出生于浙江舟山定,1950年毕业于定海县立初级中学(后与舟山中学合并),1952年上海市立格致中学高中毕业,1957年毕业于南京大学气象学系。

同年分配到中央气象科学研究所、中央气象台工作。

1979年科学出版社出版了他的第一部专著《西太平洋台风概论》,填补国内空白,引起亚太经社理事会(ESCAP)和联合国世界气象组织(WMO)台风委员会、美国和我国港台等国内外专家的好评和重视。

郭晓岚郭晓岚(Hsiao-Lan Kuo,1912年-2006年), 美籍华人,世界著名气象学家,大气动力学的一代宗师。

是地球物理学、大气及海洋动力学的权威,其率先研发的数学工具可以描述大气的复合环流型 (complex circulation patterns) 和飓风的威力,因其学术上的卓越成就而深受同僚及学生们的敬重,曾发表120余篇论文。

中国科学院院士(大气方面的非气象局部门的院士)1.巢纪平气象学家1932年10月19日生于江苏无锡。

1954年毕业于南京大学气象系。

1995年当选为中国科学院院士。

国家海洋环境预报中心名誉主任、研究员。

2.符淙斌气候学家1939年10月14日生于上海。

1962年毕业于南京大学气象系,1967年中国科学院研究生毕业。

2003年当选为中国科学院院士。

3.黄荣辉气象学家1942年8月17日生于福建惠安。

1965年毕业于北京大学地球物理系。

1968年中国科学院大气物理研究所研究生毕业。

1983年获日本东京大学理学博士学位。

1991年当选为中国科学院学部委员(院士)。

4.李崇银气象学家1940年4月15日生于四川达县。

1963年毕业于中国科学技术大学。

2001年当选为中国科学院院士。

5.吕达仁吕达仁,大气物理学家。

中国科学院大气物理研究所研究员。

1940年生于上海市。

1962年毕业于北京大学,1966年在中国科学院大气物理研究所获硕士学位。

6.穆穆大气动力学家。

中国科学院大气物理研究所研究员。

1954年8月生于安徽省定远县,籍贯安徽定远。

1978年毕业于安徽大学数学系,1982年获该校应用数学硕士学位,1985年在复旦大学数学系获得应用数学博士学位。

7.吴国雄大气动力学和气候动力学家1943年3月20日生于广东潮阳。

1966年毕业于南京气象学院。

1983年获英国伦敦大学理学博士学位。

1997年当选为中国科学院院士。

8.伍荣生大气科学家1934年1月17日生于浙江瑞安。

1956年毕业于南京大学大气科学系。

1999年当选为中国科学院院士。

9.曾庆存气象学和地球流体力学家1935年5月4日生于广东阳江。

1956年毕业于北京大学物理系。

1961年获苏联科学院数理科学副博士学位。

1980年当选为中国科学院学部委员(院士)。

中国科学院院士(气象相关领域)1.陈俊勇大地测量学家1933年5月16日生于上海,籍贯浙江宁波。

FGOALS高分辨率气候模式系统模式研制与应用综述俞永强;安博;刘海龙;包庆;林鹏飞;何编;郑伟鹏;栾贻花;白文蓉;李恬燕【期刊名称】《大气科学》【年(卷),期】2024(48)1【摘要】当今气候系统模式发展的重要趋势之一,是通过提高模式的空间分辨率,改进对气候系统中多尺度相互作用过程和极端事件的模拟能力。

过去5年里,中国科学院大气物理研究所发展并完善了25 km分辨率大气环流分量模式FAMIL2.2、1/10°分辨率海洋环流分量模式LICOM3.0,并以此为基础建立了高分辨率气候系统模式FGOALS-f3-H。

利用上述高分辨率模式,开展了大量的数值模拟试验和预报/预测研究,其中包括国际耦合模式比较计划第六阶段(CMIP6)的高分辨率模式比较子计划(HighResMIP),建立了海洋环流预测系统(LFS)等。

初步评估分析表明,相对于低分辨率模式,高分辨率模式对气候平均态和气候变率的模拟能力均有明显改进。

其中高分辨率大气环流模式可以更好地模拟台风、极端降水事件,高分辨率海洋模式可以更好地模拟海洋中尺度涡旋和西边界流,而高分辨率耦合模式则可以更好重现中尺度海气相互作用过程、热带不稳定波动(TIW)等事件。

【总页数】18页(P200-217)【作者】俞永强;安博;刘海龙;包庆;林鹏飞;何编;郑伟鹏;栾贻花;白文蓉;李恬燕【作者单位】中国科学院大气物理研究所大气科学和地球流体力学数值模拟国家重点实验室(LASG);中国科学院大学【正文语种】中文【中图分类】P467【相关文献】1.气候系统模式FGOALS-s2对南半球气候的模拟和预估2.气候系统模式FGOALS_gI模拟的小冰期气候3.气候系统模式FGOALS-g3模拟的全球季风:版本比较和海气耦合过程影响分析4.亚洲季风降水季节演变特征的气候系统模式模拟:基于FGOALS-g3和FGOALS-g2的比较评估5.影响气候系统模式温室气体敏感度的反馈过程——基于FGOALS模式的研究因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

中国科学院⼤⽓所淮南研究院办公室⼯作⼈员招聘启事中国科学院⼤⽓物理研究所(以下简称⼤⽓所)淮南研究院(淮南⼤⽓科学研究院)是⼤⽓所与安徽省淮南市政府近期共同成⽴的科研机构,旨在推动典型地区⼤⽓科学领域的观测研究、基础研究、应⽤发展研究和成果转移转化⼯作。

因⼯作需要,现⾯向社会公开招聘办公室⼯作⼈员1-2名,具体如下:⼀、岗位职责:1、协助研究院领导制定淮南研究院的相关规章制度并具体组织实施;2、协助研究院领导进⾏淮南研究院的园区规划并具体组织实施;3、⽂秘⼯作,印章、⽂件、档案的保管⼯作;4、研究院与淮南市相关部门的沟通协调⼯作;5、⼤⽓所⼈员往返的接待⼯作;6、研究院聘任的其他⼯作⼈员的管理和服务⼯作;7、研究院领导交办的其它⼯作。

⼆、招聘要求:1、具有硕⼠及以上学历,⼤⽓科学、环境科学或管理科学专业背景者优先;2、爱岗敬业、吃苦耐劳,有强烈的事业⼼和责任感,有较强的沟通协调能⼒和⽂字表达能⼒,有相关⼯作经验者优先;3、具有很好的计算机⽔平,熟练使⽤常⽤办公软件;4、思路清晰,善于总结,办事条理性强,有⼀定的⽂档管理和财务知识,有会计资格证书者优先;5、⾝体健康,能长期(2年以上)在淮南⼯作,年龄在35岁以下。

三、聘⽤后待遇与管理:1、⼯资待遇参照⼤⽓所相关待遇执⾏;2、符合解决户籍条件⼈员可帮助解决北京市或淮南市户籍;3、试⽤期3个⽉,试⽤合格后签订聘⽤合同,合同管理按研究所有关政策执⾏。

四、应聘⽅式:请符合上述条件的应聘者,于2011年8⽉10⽇前将应聘申请表以电⼦邮件发送到xjcheng@。

对初选合格者,将在2011年8⽉20⽇前邮件或电话通知⾯试。

应聘申请表见附件。

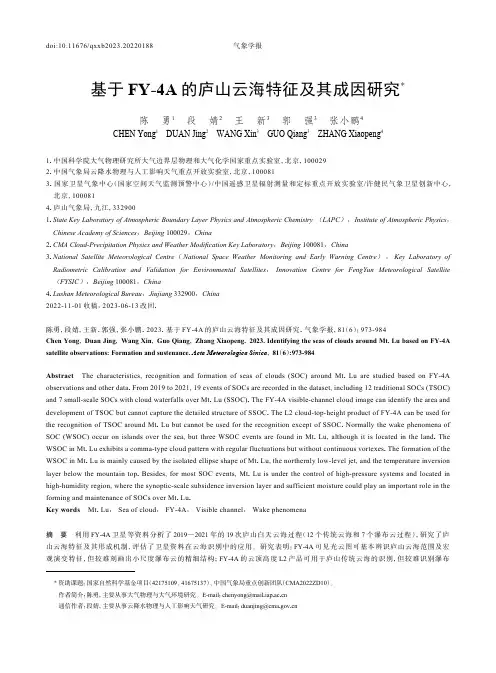

doi:10.11676/qxxb2023.20220188气象学报基于FY-4A的庐山云海特征及其成因研究*陈 勇1 段 婧2 王 新3 郭 强3 张小鹏4CHEN Yong1 DUAN Jing2 WANG Xin3 GUO Qiang3 ZHANG Xiaopeng41. 中国科学院大气物理研究所大气边界层物理和大气化学国家重点实验室,北京,1000292. 中国气象局云降水物理与人工影响天气重点开放实验室,北京,1000813. 国家卫星气象中心(国家空间天气监测预警中心)/中国遥感卫星辐射测量和定标重点开放实验室/许健民气象卫星创新中心,北京,1000814. 庐山气象局,九江,3329001. State Key Laboratory of Atmospheric Boundary Layer Physics and Atmospheric Chemistry (LAPC),Institute of Atmospheric Physics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029,China2. CMA Cloud-Precipitation Physics and Weather Modification Key Laboratory,Beijing 100081,China3. National Satellite Meteorological Centre(National Space Weather Monitoring and Early Warning Centre),Key Laboratory of Radiometric Calibration and Validation for Environmental Satellites,Innovation Centre for FengYun Meteorological Satellite (FYSIC),Beijing 100081,China4. Lushan Meteorological Bureau,Jiujiang 332900,China2022-11-01收稿,2023-06-13改回.陈勇,段婧,王新,郭强,张小鹏. 2023. 基于FY-4A的庐山云海特征及其成因研究. 气象学报,81(6):973-984Chen Yong, Duan Jing, Wang Xin, Guo Qiang, Zhang Xiaopeng. 2023. Identifying the seas of clouds around Mt. Lu based on FY-4A satellite observations: Formation and sustenance. Acta Meteorologica Sinica, 81(6):973-984Abstract The characteristics, recognition and formation of seas of clouds (SOC) around Mt. Lu are studied based on FY-4A observations and other data. From 2019 to 2021, 19 events of SOCs are recorded in the dataset, including 12 traditional SOCs (TSOC) and 7 small-scale SOCs with cloud waterfalls over Mt. Lu (SSOC). The FY-4A visible-channel cloud image can identify the area and development of TSOC but cannot capture the detailed structure of SSOC. The L2 cloud-top-height product of FY-4A can be used for the recognition of TSOC around Mt. Lu but cannot be used for the recognition except of SSOC. Normally the wake phenomena of SOC (WSOC) occur on islands over the sea, but three WSOC events are found in Mt. Lu, although it is located in the land. The WSOC in Mt. Lu exhibits a comma-type cloud pattern with regular fluctuations but without continuous vortexes. The formation of the WSOC in Mt. Lu is mainly caused by the isolated ellipse shape of Mt. Lu, the northernly low-level jet, and the temperature inversion layer below the mountain top. Besides, for most SOC events, Mt. Lu is under the control of high-pressure systems and located in high-humidity region, where the synoptic-scale subsidence inversion layer and sufficient moisture could play an important role in the forming and maintenance of SOCs over Mt. Lu.Key words Mt. Lu, Sea of cloud, FY-4A, Visible channel, Wake phenomena摘 要 利用FY-4A卫星等资料分析了2019—2021年的19次庐山白天云海过程(12个传统云海和7个瀑布云过程),研究了庐山云海特征及其形成机制,评估了卫星资料在云海识别中的应用。

中国科学院院士(大气方面的非气象局部门的院士)1.巢纪平气象学家1932年10月19日生于江苏无锡。

1954年毕业于南京大学气象系。

1995年当选为中国科学院院士。

国家海洋环境预报中心名誉主任、研究员。

2.符淙斌气候学家1939年10月14日生于上海。

1962年毕业于南京大学气象系,1967年中国科学院研究生毕业。

2003年当选为中国科学院院士。

3.黄荣辉气象学家1942年8月17日生于福建惠安。

1965年毕业于北京大学地球物理系。

1968年中国科学院大气物理研究所研究生毕业。

1983年获日本东京大学理学博士学位。

1991年当选为中国科学院学部委员(院士)。

4.李崇银气象学家1940年4月15日生于四川达县。

1963年毕业于中国科学技术大学。

2001年当选为中国科学院院士。

5.吕达仁吕达仁,大气物理学家。

中国科学院大气物理研究所研究员。

1940年生于上海市。

1962年毕业于北京大学,1966年在中国科学院大气物理研究所获硕士学位。

6.穆穆大气动力学家。

中国科学院大气物理研究所研究员。

1954年8月生于安徽省定远县,籍贯安徽定远。

1978年毕业于安徽大学数学系,1982年获该校应用数学硕士学位,1985年在复旦大学数学系获得应用数学博士学位。

7.吴国雄大气动力学和气候动力学家1943年3月20日生于广东潮阳。

1966年毕业于南京气象学院。

1983年获英国伦敦大学理学博士学位。

1997年当选为中国科学院院士。

8.伍荣生大气科学家1934年1月17日生于浙江瑞安。

1956年毕业于南京大学大气科学系。

1999年当选为中国科学院院士。

9.曾庆存气象学和地球流体力学家1935年5月4日生于广东阳江。

1956年毕业于北京大学物理系。

1961年获苏联科学院数理科学副博士学位。

1980年当选为中国科学院学部委员(院士)。

中国科学院院士(气象相关领域)1.陈俊勇大地测量学家1933年5月16日生于上海,籍贯浙江宁波。

备注:红色字体P37表示在《大气物理学》书中第37页,另外本文档中试题答案为自己总结的。

中科院大气物理研究所大气物理1996-2014年考博试题及答案 2014年一、名词1、标准大气:(P37)标准大气,又称“参考大气”。

能够反映某地区(如中纬度)垂直方向上气温、气压、湿度等近似平均分布的一种模式大气。

它能粗略地反映中纬度地区大气多年年平均状况,并得到一国或国际组织承认。

2、天电:(P407)天电是指大气中放电过程引起的脉冲电磁辐射,其中闪电是主要的天电源。

3、莫宁-奥布霍夫长度:(P248)4、云凝结核:(P320)5、光化学烟雾:(P29)光化学烟雾是由汽车、工厂等污染源排入大气的碳氢化合物(HC )和氮氧化物(NOx )等一次污染物在阳光作用下发生复杂的光化学反应,生成臭氧、醛、酮、酸、过氧乙酰硝酸酯(PAN )等二次污染物,这些一次污染物和二次污染物混合形成有害的光化学烟雾。

6、播撒云: “播种云一供应云”机制:高空对流泡中通过凝华和结淞增长大量冰晶,成为自然“播种云” ,冰晶降落到低层浓密的层状云中碰并水滴,从而将云水转化为雨水。

在低层,由中尺度抬升而产生的浓密的层状云为降落下来的降水粒子提供了丰富的云水,成为“供应云”。

高层播种云,一般是卷层云,在气旋云系中,高空对流泡是一种典型的播种云。

由于高空对流泡尺度小,可能同时存在好几个,因此,使地面降水存在着小尺度的不均匀结构。

供应云,一般指浓密的层状云,如高层云、雨层云、层积云或层云。

当供应云受到冰雪晶粒子的播种后,云内会通过云水碰冻→云冰碰连→雪晶的有效转化以及碰并等过程,使其降水强度明显增加。

7、冰雹的湿增长:(P348)8、普朗克定律(P68):对于绝对黑体物质,单色辐射通量密度与发射物质的温度和辐射波长或频率符合以下关系:1/51152)1()1(2),(2---=-=T c Tk chB e c e h c T F λλλλπλ,其中c 1为第一辐射常数:24821107427.32-⋅⋅⨯==m m W h c c μπ;c 2为第二辐射常数:K m kch c ⋅==μ143882。

中科院大气所博士后待遇-回复中国科学院大气物理研究所(简称中科院大气所)是中国科学院系统中的一所国家重点实验室,致力于大气物理学、气象学、气候变化等领域的科学研究。

在这个学术机构中,博士后是一种非常重要的研究岗位。

那么,中科院大气所的博士后待遇如何?接下来,我将逐步为您解答。

首先,对于中科院大气所博士后的报酬待遇,根据中国科学院相关政策,博士后的收入主要由两部分构成:津贴和科研经费。

博士后的基本津贴根据国家和地区的不同而有所差异,根据中科院的规定,目前的基本津贴在每月4000-6000元人民币之间。

但是,这只是基础津贴,实际收入还包括其他方面的补贴和奖励,具体金额可能会有所变动。

其次,中科院大气所还会为博士后提供一定的科研经费。

这些经费用于支持博士后的科研项目,包括实验材料、科研装备的购置、会议费用等。

科研经费的具体数额取决于博士后的科研项目的需要以及所在研究团队的资金情况。

一般来说,这部分经费的使用需要经过相关审批程序,同时也需要博士后进行适当的经费管理和报销工作。

此外,中科院大气所还会为博士后提供一定的社会保障政策。

博士后可以在中科院的社会保险系统中享受与正式员工相同的待遇,包括养老保险、医疗保险、失业保险等。

这些保险政策能够确保博士后在离职后仍能享受到相应的社会保障待遇。

除了基本的报酬待遇外,中科院大气所还会为博士后提供其他的学术支持和职业发展机会。

中科院大气所拥有丰富的科研资源和学术交流平台,博士后可以与国内外知名科研机构和学者展开合作研究,参与国内外的学术会议和研讨会,拓宽学术视野,促进学术交流。

此外,中科院大气所还会为博士后提供一定的职业发展机会,包括参与科研项目的申请、协助指导学生和研究生的工作等,为博士后的职业发展打下良好的基础。

总结起来,作为中国科学院大气所的博士后,在报酬待遇方面,可以享受到一定的津贴和科研经费的支持,并且还能够享受到与正式员工相同的社会保障政策。

除此之外,博士后还可以获得中科院大气所提供的学术支持和职业发展机会。

中国科学院大气物理研究所中国科学院大气物理研究所简介大气物理研究所前身是1928年成立的原中央研究院气象研究所。

现有职工325人,其中科技人员251人,有中国科学院院士7人,研究员46人,副研究员和高级工程师86人,中级科技人员108人。

大气所是博士、硕士学位授予单位和博士后流动站建站单位。

是中国科学院博士生重点培养基地,国家毕业生就业重点保证单位。

现有在学博士生211人,硕士生105人,博士后18人。

大气物理研究所主要研究大气中各种运动和物理化学过程的基本规律及其与周围环境(四大圈层)的相互作用,特别是研究在青藏高原、热带太平洋和我国复杂陆面作用下的东亚天气气候和环境的变化机理、预测理论及其探测方法,以建立东亚气候系统和季风环境系统的理论体系及遥感观测体系,发展新的探测和试验手段,为天气、气候和环境的监测、预测和控制提供理论和方法。

四个优势创新研究领域是:气候系统动力学和预测理论研究、大气环境和人类生存环境变化动力学和预测理论研究、中层大气与遥感理论和技术研究、中小尺度天气系统与灾害研究。

大气物理研究所拥有的科研部门包括:大气科学和地球流体力学数值模拟国家重点实验室、大气边界层物理与大气化学国家重点实验室、中国科学院东亚区域气候-环境重点实验室(全球变化东亚区域研究中心)、中层大气遥感与探测开放实验室、云降水物理与强风暴实验室、国际气候与环境科学中心、竺可桢--南森国际研究中心、灾害性气候研究与预测中心、中国生态系统研究网络大气分中心、季风系统研究中心。

另外还设有信息科学中心。

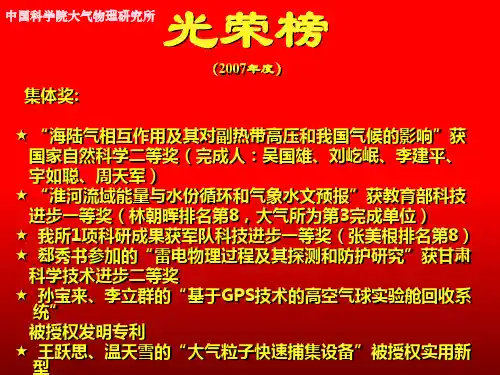

2005年,大气物理所知识创新工程全面推进阶段工作进展顺利,科研工作取得若干重要进展,气候数值模式、模拟及气候可预报性研究项目荣获2005年度国家自然科学二等奖;获得湖北省科技进步一等奖1项,中国人民解放军科学技术进步二等奖1项,中国气象局气象科技奖成果应用奖一等奖1项,国家教育部科学技术进步二等奖1项。

共发表科技论文469篇,其中SCI收录论文126篇,申报专利5项。

中国科学院大气物理研究所(Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences)论著及科技成果奖励条例(暂行)(征求意见稿)一.总则第1条为鼓励科技人员多出高水平科技成果,多获得高级别科技奖励,提高我所科研绩效和学术影响力,增强我所的整体显示度,特制定本试行条例。

二.期刊论文及专著、专利第2条SCI收录论文:在《NATURE》和《SCIENCE》上发表的论文每篇奖励20万元(人民币,下同);在SCI收录的刊物,根据各学术期刊的影响因子(IF): 如果IF<1,每篇奖励3500元;如果1<IF≤3,每篇奖励10000元;如果IF>3,每篇奖励12000元;在国内外SCIE刊物上发表的论文,每篇奖励2500元;在中国科技引文数据库(CSCD)收录期刊(含《气候与环境研究》)发表论文每篇奖励800元。

第3条国际出版的英文学术专著,将在年终根据同行评议结果,奖励6000元或10000元不等;中国(含中外联合)出版英文学术专著,每部奖励5000元;获得省部级以上出版基金资助的中国出版学术专著,每部奖励4000元;其它中国出版学术专著,每部奖励3500元。

对于正式出版的编著、译著和教材,每部奖励1500元。

第4条获得国际发明专利,每项奖励10000元;国际实用新型专利,每项奖励4000元;国际外观设计专利,每项奖励2500元。

获得中国发明专利,每项奖励5000元;中国实用新型专利,每项奖励2500元;中国外观设计专利,每项奖励1500元。

三.“三大奖”奖金匹配第5条匹配范围:获得中科院和省部级自然科学奖、科技进步奖和发明(以下简称“三大奖”)的成果。

第6条匹配比例:国家“三大奖”各奖级均按其相应奖金额度的100%匹配;院部级“三大奖”各奖级按标准奖金额度的50%匹配(以中科院“三大奖”各奖级金额度为标准奖金额度)。

第7条获得国际奖成果,给予个人1000元的荣誉奖励;其它的个人获奖,将不再有匹配奖励。

中国科学院大气物理研究所

2006年博士生入学试题

《大气化学》(满分100)

一、解释下列各对名词(每组2分,共计40分)

1)干沉降和湿沉降2)光学等效直径和空气动力学等效直径3)气溶胶及

PM

10、PM

2.5

4)热化学平衡和光化学平衡5)原生粒子和次生粒子6)元素

和同位素7)细粒子和硫酸盐8)反应物和前体物9)自由基和链式反应10)化学反应速率常数和平衡常数11)雾和光化学烟雾12)粒子数浓度和质量浓度13)pH 值和酸雨14)光化学反应和量子效率15)温室气体和温室效应16)人工降雨和凝结核17)爱根核和云18)酸雨和酸沉降19)大气寿命和半衰期20)均相化学反应和非均相化学反应

二、简答题(每题10分,共计20分)

1.写出《京都议定书》明确要求发达国家减少排放的6种(类)人造物质名称和

分子式,并从它们大气化学降解速率和过成的角度说明必须减少向大气排放这些物质的原因。

(10分)

2.N

2

O是一种重要的温室气体,主要从土壤排放到大气,消耗于平流层。

当前国

际上测量土壤N

2

O排放普遍使用的方法是用一定体积的箱子罩在一定面积的土壤

上,通过测量箱内N

2

O浓度随时间的变化率,从而计算其界面交换通量(单位时

间单位面积的质量)。

设在两地分别测量土壤N

2

O的排放,采样箱参数和测定值如下表,请问A、B哪个排放通量大?(提示:使用理想气体状态方程,0 ℃=273.5 K ) (10分)

(t0浓度是指开始罩箱时的N2O浓度;t1是指开始罩箱后的t1时刻N2O浓度)

三、述题(40分,每题20分)

1.目前城市大气中两种最重要的O

3前体物是VOC和NOx(NO+NO

2

),下图显示的是

第1页共2页

在不同的VOC 和NOx (NO&NO 2)浓度下产生的峰值O 3

浓度等值线图,过零点的斜线是其比值(Jenkin ,2000)。

1.写出VOC 和NOx 促发大气中产生O 3的(光)化学反应方程式组,并加以说明;2.概括出图中显示的基本现象或规律;3.假如某城市大气中的VOC /NOx 的值为20/1,试论述该城市消减O 3的最有效方法,并阐述原因。

(20分)

2. 试述人为排放到大气中的化学物质(如,温室气体、化学活性气体和气溶胶等),如何通过大气化学过程和其它相关过程影响天气和气候。

举例说明,并写出有关(光)化学反应过程的方程式(20分)

第2页共2页。