(完整版)1.2《故都的秋》同步练习(含答案详解)(新人教必修2))

- 格式:docx

- 大小:18.14 KB

- 文档页数:4

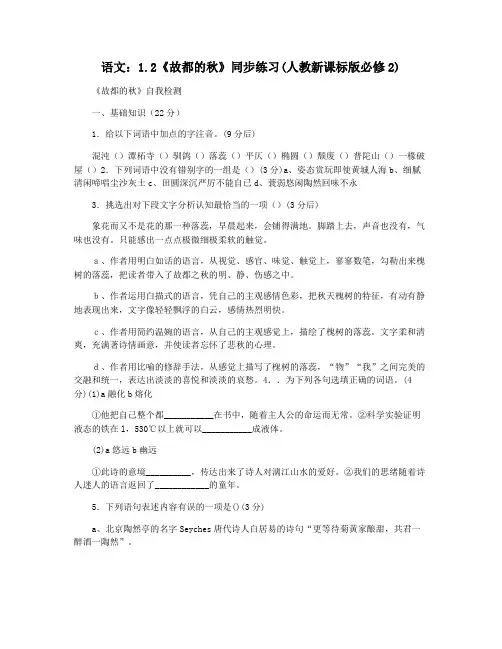

语文:1.2《故都的秋》同步练习(人教新课标版必修2)《故都的秋》自我检测一、基础知识(22分)1.给以下词语中加点的字注音。

(9分后)混沌()潭柘寺()驯鸽()落蕊()平仄()椭圆()颓废()普陀山()一椽破屋()2.下列词语中没有错别字的一组是()(3分)a、姿态赏玩即使黄城人海b、细腻清闲啼唱尘沙灰土c、田圆深沉严厉不能自已d、蓑弱悠闲陶然回味不永3.挑选出对下段文字分析认知最恰当的一项()(3分后)象花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。

脚踏上去,声音也没有,气味也没有。

只能感出一点点极微细极柔软的触觉。

a、作者用明白如话的语言,从视觉、感官、味觉、触觉上,寥寥数笔,勾勒出来槐树的落蕊,把读者带入了故都之秋的明、静、伤感之中。

b、作者运用白描式的语言,凭自己的主观感情色彩,把秋天槐树的特征,有动有静地表现出来,文字像轻轻飘浮的白云,感情热烈明快。

c、作者用简约温婉的语言,从自己的主观感觉上,描绘了槐树的落蕊。

文字柔和清爽,充满著诗情画意,并使读者忘怀了悲秋的心理。

d、作者用比喻的修辞手法,从感觉上描写了槐树的落蕊,“物”“我”之间完美的交融和统一,表达出淡淡的喜悦和淡淡的哀愁。

4..为下列各句选填正确的词语。

(4分)(1)a融化b熔化①他把自己整个都___________在书中,随着主人公的命运而无常。

②科学实验证明液态的铁在l,530℃以上就可以___________成液体。

(2)a悠远b幽远①此诗的意境__________,传达出来了诗人对漓江山水的爱好。

②我们的思绪随着诗人迷人的语言返回了____________的童年。

5.下列语句表述内容有误的一项是()(3分)a、北京陶然亭的名字Seyches唐代诗人白居易的诗句“更等待菊黄家酿甜,共君一醉酒一陶然”。

b、“见落叶而知岁之将暮”的意思是看见落叶就知道天要到傍晚了。

c、宋代欧阳修的《秋声赋》和苏轼的《赤壁赋》都是写秋的名篇。

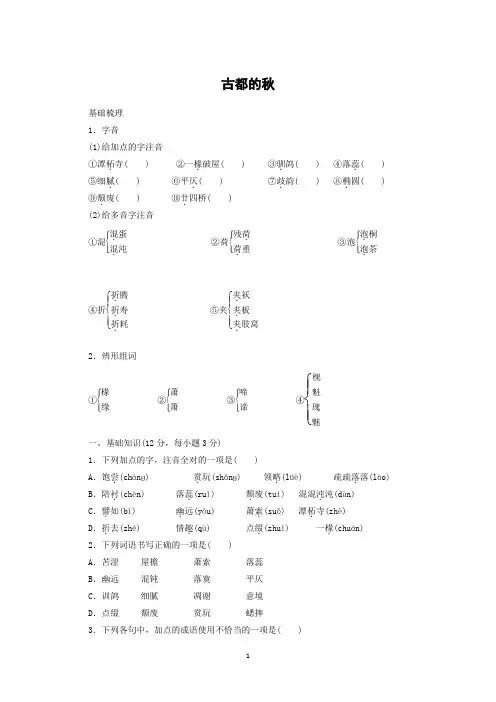

古都的秋基础梳理1.字音(1)给加点的字注音①潭柘.寺( ) ②一椽.破屋( ) ③驯.鸽( ) ④落蕊.( ) ⑤细腻.( ) ⑥平仄.( ) ⑦歧.韵( ) ⑧椭.圆( ) ⑨颓.废( ) ⑩廿.四桥( ) (2)给多音字注音①混⎩⎪⎨⎪⎧ 混.蛋 混.沌 ②荷⎩⎪⎨⎪⎧ 残荷. 荷.重 ③泡⎩⎪⎨⎪⎧ 泡.桐 泡.茶④折⎩⎪⎨⎪⎧ 折.腾 折.寿 折.耗 ⑤夹⎩⎪⎨⎪⎧ 夹.袄 夹.板 夹.肢窝 2.辨形组词①⎩⎪⎨⎪⎧ 椽 缘 ②⎩⎪⎨⎪⎧ 萧 箫 ③⎩⎪⎨⎪⎧ 啼 谛 ④⎩⎪⎨⎪⎧ 槐 魁 瑰 魅一、基础知识(12分,每小题3分)1.下列加点的字,注音全对的一项是( )A .饱尝.(chánɡ) 赏.玩(shǎnɡ) 领略.(lûâ) 疏疏落.落(lào) B .陪衬.(chân) 落蕊.(ruǐ) 颓.废(tuí) 混混沌.沌(dùn) C .譬.如(bì) 幽.远(yōu) 萧索.(suǒ) 潭柘.寺(zhâ) D .折.去(zhã) 情趣.(qù) 点缀.(zhuì) 一椽.(chuán) 2.下列词语书写正确的一项是( ) A .苦涩 屋檐 萧索落蕊 B .幽远 混钝 落寞平仄 C .训鸽 细腻 凋谢意境 D .点缀 颓废赏玩 蟋摔 3.下列各句中,加点的成语使用不恰当的一项是( )A.新建的“夜郎古国”和现有的众多仿古建筑景区相比,并无多少优势可言,想借助夜郎文化得到游客的认同,恐怕只是一厢情愿....。

B.《故都的秋》这篇文章在议论部分,从喻理的角度,赞颂了自然之秋、北国之秋。

文章内容充分展开,酣畅淋漓....。

C.文学批评必须回到对文学的批评这个基本出发点来,必须是对文学的和伪文学的批评,必须有批评者的立场态度和真知灼见....。

D.中华民族是崇尚学习的民族,历史上不乏刻苦学习的楷模,悬梁刺股者、秉烛达旦者、闻鸡起舞者……真是汗牛充栋....。

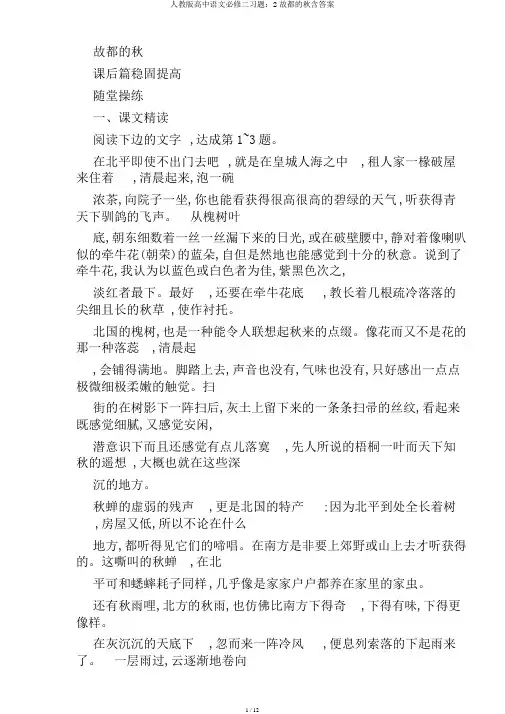

故都的秋课后篇稳固提高随堂操练一、课文精读阅读下边的文字,达成第1~3题。

在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,清晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看获得很高很高的碧绿的天气,听获得青天下驯鸽的飞声。

从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自但是然地也能感觉到十分的秋意。

说到了牵牛花,我认为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红者最下。

最好,还要在牵牛花底,教长着几根疏冷落落的尖细且长的秋草 ,使作衬托。

北国的槐树,也是一种能令人联想起秋来的点缀。

像花而又不是花的那一种落蕊,清晨起,会铺得满地。

脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只好感出一点点极微细极柔嫩的触觉。

扫街的在树影下一阵扫后,灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹,看起来既感觉细腻,又感觉安闲,潜意识下而且还感觉有点儿落寞,先人所说的梧桐一叶而天下知秋的遥想 ,大概也就在这些深沉的地方。

秋蝉的虚弱的残声,更是北国的特产;因为北平到处全长着树,房屋又低,所以不论在什么地方,都听得见它们的啼唱。

在南方是非要上郊野或山上去才听获得的。

这嘶叫的秋蝉,在北平可和蟋蟀耗子同样,几乎像是家家户户都养在家里的家虫。

还有秋雨哩,北方的秋雨,也仿佛比南方下得奇,下得有味,下得更像样。

在灰沉沉的天底下,忽而来一阵冷风,便息列索落的下起雨来了。

一层雨过,云逐渐地卷向了西去,天又晴了,太阳又露出脸来了;着着很厚的青布单衣或夹袄的都市闲人,咬着烟管,在雨后的斜桥影里,上桥头树底去一立,遇到熟人,便会用了迟缓安闲的腔调,微叹着互答着的说 :“唉,天可真凉了——”(这了字念得很高,拖得很长。

)“可不是吗?一层秋雨一层凉啦!”北方人念阵字,总老像是层字,平平仄仄起来,这念错的歧韵 ,倒来得正好。

1.以下对文章内容和表现手法的剖析鉴赏,不正确的一项为哪一项( )A.在“很高很高的碧绿的天气”下,听“青天下驯鸽的飞声”,细数“一丝一丝漏下来的日光”,平淡,安闲,还带有一丝落寞。

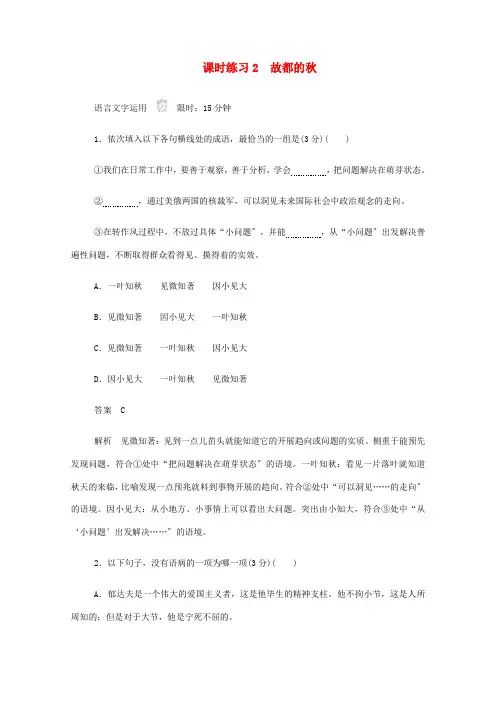

课时练习2 故都的秋语言文字运用限时:15分钟1.依次填入以下各句横线处的成语,最恰当的一组是(3分)( )①我们在日常工作中,要善于观察,善于分析,学会,把问题解决在萌芽状态。

②,通过美俄两国的核裁军,可以洞见未来国际社会中政治观念的走向。

③在转作风过程中,不放过具体“小问题〞,并能,从“小问题〞出发解决普遍性问题,不断取得群众看得见、摸得着的实效。

A.一叶知秋见微知著因小见大B.见微知著因小见大一叶知秋C.见微知著一叶知秋因小见大D.因小见大一叶知秋见微知著答案 C解析见微知著:见到一点儿苗头就能知道它的开展趋向或问题的实质。

侧重于能预先发现问题,符合①处中“把问题解决在萌芽状态〞的语境。

一叶知秋:看见一片落叶就知道秋天的来临,比喻发现一点预兆就料到事物开展的趋向。

符合②处中“可以洞见……的走向〞的语境。

因小见大:从小地方、小事情上可以看出大问题。

突出由小知大,符合③处中“从‘小问题’出发解决……〞的语境。

2.以下句子,没有语病的一项为哪一项(3分)( )A.郁达夫是一个伟大的爱国主义者,这是他毕生的精神支柱。

他不拘小节,这是人所周知的;但是对于大节,他是宁死不屈的。

B.他笔下的自然景物——秋味、秋色、秋的意境和姿态就“皆着我之色彩〞(王国维语),笼上了一层深远的忧虑和冷落之情。

C.郁达夫在小说、散文、诗词、文论等诸多领域都具有深湛的功力和卓越的成就,而且形成了自然畅达而热情坦荡的鲜明风格。

D.他的散文充满了内热的、浓郁的、清新的情韵,热情坦白,毫不遮掩地表现了富有才情的一个知识分子在动乱社会里的苦闷心境。

答案 B解析A项,“这是他毕生的精神支柱〞中主语指代不明,“是他毕生的精神支柱〞前面加上“爱国〞一词,并删掉“这〞字。

C项,搭配不当,“具有〞与“成就〞不能搭配,应将“和〞字改成“并取得了〞。

D项,语序不当,应为“表现了一个富有才情的知识分子〞。

3.填入下面空白处的词语,最恰当的一项为哪一项(3分)( )中国的游记散文源远流长,有非常悠久的历史和广泛的影响。

《故都的秋》同步练习一、课文阅读训练阅读下面的语段,按要求答题。

(a)不逢北国之秋,已将近十余年了。

(b)在南方每年到了秋天,总要想起陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘寺的钟声。

(c)在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,甲一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,乙到青天下驯鸽的飞声。

(d)从槐树叶底,朝东丙数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,丁对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能感觉到十分的秋意。

(e)说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红者最下。

(f)最好,还要在牵牛花底,叫长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

①在下面所列的词语中,给文中空缺处甲、乙、丙、丁选择恰当的词。

煮、泡、冲、烫;漫、细、忙、点;听得、听见、细听、聆听;洒、射、漏、照甲处()乙处()丙处()丁处()②b句中作者列举了五处饱含秋意的景观,但用笔极简,其原因是()A.这些景观虽富于秋的特色,但都为人所写过,作者要另辟蹊径,故而一笔带过。

B.这些景观虽富于秋的特色,但不足表现作者的情感,仅以此衬托,故而用简笔。

C.这些景观虽富于秋的特色,但一般人只是感觉得到却说不出来,故而一笔带过。

③作者从_________、_________、_________方面来描绘清晨在院中见到的景象,读来亲切感人。

这是因为作者把个人的心情与故都的秋色自然地融化在一起,________的眷恋,_________的落寞。

④d句中说:“自然而然地感觉到十分的秋意”,那么,e句中的评议是否多余?⑤作者在f句中要求在“牵牛花”下还需有“几根疏疏落落的尖细且长的秋草”作为“陪衬”,是因为( )A.只有这样,才构成一幅完整的图画,秋天的气氛才会显得更加和谐。

B.只有这样,才能让人更加体会到秋的意韵,理解作者无可奈何的心情。

C.只有这样,才能显出牵牛花昂扬的生命力,借以比喻作者不息的追求。

2故都的秋一缕清风,一片悠云,一份任意,感觉梦里水乡的风韵绰绰;一杯香茗,一窗碎月,一份闲心,细读江南文化的古韵悠悠。

江南、水乡,对生活于北方的人来说是一种迷惑,是一种吸引。

那北方、古都对于南方人呢?无须置疑,相同是一种迷惑,一种吸引。

一庭院落,一碗浓茶,几句闲谈,点画出故都的街市情韵;一树槐蕊,几声鸽鸣,数点秋凉,体会出故都秋季的特有神韵。

美北国的槐树也是一种能使人联想秋天字体赏美文陶然亭 (节选 )张恨水陶然亭好大一个名望,它就跟武昌黄鹤楼、济南趵突泉相同。

来过北京的人回家后,家里必定会问:“你到过陶然亭吗?”因之在三十五年前,我到北京的第一件事,就是去逛陶然亭。

所谓陶然亭,其实不是一个亭,是一个土丘,丘上盖了一所庙宇。

可是北西南三面,都盖了一列房子,靠西的一面还有廊子,有点像水榭的局势。

登这廊子一望,朦模糊胧看见一抹西山,其近处就只有芦苇遍地了。

听说这一带地方是饱以沧桑的,从前原不是这样,有水,有船,也有些树木。

清朝康熙年间,有位工部郎中江藻,他看此地还有点野趣,就盖了此座庭院。

采纳了白居易的诗:“更待菊黄家酿熟,与君一醉一陶然”的句子,称它作陶然亭;此后成为一些文人在重阳登高宴会之所。

到了乾隆年间,这地方成了一片苇塘。

乱坟本来就有,此后年年增添,就成为三十五年前我到北京来的模样了。

陶然亭公园里面沿湖有三条主要的大路,我就走了中间这条路,路面是特别平坦的。

从东到西约两里多路宽的地方,挖了很大很深的几个池塘,波折相连。

北岸有游艇出租处,有几十只游艇,停靠在水边等待出租。

我走不多远,就看见两座牌楼,雕琢精良,富丽堂皇,忧如新制的相同。

实质上是东西长安街的两个牌楼迁徙到这里从头修起来的。

这两座阻碍交通的建筑在这里总算找到了它的归宿。

走进几步,就是半岛所在,看去两旁是水,中间是花木。

山脚一座凌霄花架,作为游人乘凉的地方。

山上有一四方凉亭。

山后就是过去香冢古迹了。

本来立的碑,尚完好存在,一诗一铭,也依旧许多分毫。

第2课故都的秋一、语言文字运用1.下列词语中,加点的字注音全都正确的一项是( )A.饱尝.(chánɡ)赏.玩(shǎnɡ) 领略.(lüè)疏疏落.落(lào)B.陪衬.(chèn)落蕊.(ruǐ) 颓.废(tuí) 混混沌.沌(dùn)C.譬.如(bì)幽.远(yōu) 萧索.(suò)潭柘.寺(zhè)D.折.去(zhé)情趣.(qù) 点缀.(zhuì)一椽.破屋(chuán)2.下列各句中修辞手法使用不同于其他三项的是()A.微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

B.像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。

脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉。

C.闪闪烁烁的声音从远处飘来,一团团白丁香朦朦胧胧。

D.那声音仿佛是朦胧的月光和玫瑰的晨雾那样温柔;又像是情人的蜜语那样芳醇;低低地,轻轻地,像微风拂过琴弦;像落花飘零在水上。

3.下列各句中,没有语病的一句是( )A.约近百分之九十左右的经济学家看好中国股市,他们认为中国股市在今年会创出新高。

B.用花木装点居室时,相对矮小的五针松、文竹、吊兰以及微型盆景等,最好放在茶几、案头或博古架处较合适。

C.廉政建设关系到党和人民群众的联系,如果我们把腐败蔓延的问题不能迅速遏制,将直接影响到党在人民群众中的威信。

D.如何才能让民众敢于消费呢?关键问题是要解决他们的后顾之忧。

医疗保障、养老保险、子女教育这些关乎民生的问题如果得不到解决,老百姓就只好捂紧“钱袋”过日子。

4.在下面一段话空缺处依次填入成语,最恰当的一组是()散文的妙处真可说是,然而最高的理想也不过是“简单”二字而已。

简单就是经过选择删芟以后的完美的状态。

散文的美,不在乎你能写出多少的故事穿插,亦不在多少典丽的词句,而在能把心中的情思干干净净地表现出来。

绝密★启用前人教版必修2第2课《故都的秋》精选同步习题(含答案)试卷副标题考试范围:xxx;考试时间:100分钟;命题人:xxx注意事项:1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息2.请将答案正确填写在答题卡上第I卷(选择题)请点击修改第I卷的文字说明一、现代文阅读(题文)阅读下面的作品,完成下列小题。

小哥儿俩凌叔华清明那天,不但大乖二乖上的小学校放一天假,连城外七叔叔教的大学堂也不用上课了。

这一天早上的太阳也像特别同小孩子们表同情,不等闹钟催过,它就跳进房里来,暖和和地爬在靠窗挂的小棉袍上。

前院子一片小孩子的尖脆的嚷声笑声,七叔叔带来了一只能说话的八哥。

笼子放在一张八仙方桌子上,两个孩子跪在椅上张大着嘴望着那里头的鸟,欢喜得爬在桌上乱摇身子笑,他们的眼,一息间都不曾离开鸟笼子。

二乖的嘴总没有闭上,他的小腮显得更加饱满,不用圆规,描不出那圆度了。

吃饭的时候,大乖的眼总是望着窗外,他最爱吃的春卷也忘了怎样放馅,怎样卷起来吃。

二乖因为还小,都是妈妈替他卷好的,不过他到底不耐烦坐在背着鸟笼子的地方,一吃了两包,他就跑开不吃了。

饭后爸爸同叔叔要去听戏,因为昨天已经答应带孩子们一块去的,于是就雇了三辆人力车上戏园去了。

两个孩子坐在车上还不断地谈起八哥。

到了戏园,他们虽然零零碎碎地想起八哥的事来,但台上的锣鼓同花花袍子的戏子把他们的精神占住了。

快天黑的时候散了戏,随着爸爸叔叔回到家里,大乖二乖正是很高兴地跳着跑,忽然想到心爱的八哥,赶紧跑到廊下挂鸟笼的地方,一望,只有个空笼子掷在地上,八哥不见了。

“妈——八哥呢?”两个孩子一同高声急叫起来。

“给野猫吃了!妈的声非常沉重迟缓。

“给什么野猫吃的呀?大乖圆睁了眼,气呼呼的却有些不相信。

二乖愣眼望着哥哥。

大乖哭出声来,二乖跟着哭得很伤心。

他们也不听妈的话,也不听七叔叔的劝慰,爸爸早躲进书房去了。

忽然大乖收了声,跳起来四面找棍子,口里嚷道:“打死那野猫,我要打死那野猫!”二乖爬在妈的膝头上,呜呜地抽咽。

2故都的秋一、基础巩固1.下列词语中,加点的字注音全都正确的一项是()A.饱尝.(cháng)赏.玩(shǎng)领略.(lüè) 疏疏落.落(lào)B.陪衬.(chèn) 落蕊.(ruǐ)颓.废(tuí) 混混沌.沌(dùn)C.譬.如(bì) 幽.远(yōu)萧索.(suò) 潭柘.寺(zhè)D.折.去(zhé) 情趣.(qù)点缀.(zhuì) 一椽.破屋(chuán)解析:A项,“落”应读“luò”;C项,“譬”应读“pì”,“索”应读“suǒ”;D项,“折”应读“shé”。

答案:B2.依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一项是()(1)他在回忆祖父在“二二八事件”遭遇时,不时拭泪,致词时一度因情绪而中断。

(2)费德勒在拿下首场比赛后接受现场采访时,地夸奖起太太和自己的团队表现。

(3)这位失独母亲自述说:看见像儿子的人,就会跟着,真希望那人就是自己的儿子。

A.不能自已情不自禁不由自主B.不由自主不能自已情不自禁C.情不自禁不由自主不能自已D.情不自禁不能自已不由自主解析:“不能自已”,自己控制不住自己的感情。

“情不自禁”,抑制不住自己的感情。

强调完全被某种感情所支配。

“不由自主”,由不得自己,控制不了自己。

从语境看,第(1)句因横线前有“情绪”不能用“情不自禁”,否则重复。

第(3)句“失独”是悲伤的事情,不宜用形容感情“激动”的“情不自禁”。

答案:A3.下列各句中,没有语病的一项是()A.歌手姚贝娜患癌症去世给年轻人敲响了警钟。

医学专家告诫:对于个人身体健康问题上,每个人在日常生活中应当有规律地作息,并注意锻炼身体。

B.机关事业单位工作人员养老保险制度改革启动实施,养老全部由政府财政包揽的现象已不再存在,此种制度有利于社会矛盾和个人责任的化解。

《故都的秋》同步习题一、选择题1.下列各句中,没有语病的一项是()A.郁达夫先生的《故都的秋》,沉淀着的是一种什么样的感情与力量?你是否可以体会到他的追求?B.我之所以喜欢朱自清的散文的原因,一是由于他作品的语言优美,二是由于他独特的人格魅力。

C.由于人工智能深度换脸技术引发激烈争议和严重后果,国外已经禁用这一技术,但是国内却出现了疑似用此技术制作的影视节目。

D.许多职业学院先后陆续开设电子竞技运动与管理专业,主要是想尽快培养电子竞技管理、游戏策划等方面的人才。

【答案】A【解析】本题考查病句的辨析与修改能力。

B项,结构混乱,“之所以喜欢朱自清的散文的原因”句式杂糅,去掉“之所以”或“的原因”。

C项,搭配不当,“引发……严重后果”动宾不搭配,改为“引发激烈争议”和“产生严重后果”。

D项,成分赞余,“陆续”中包含“先后”的意思,去掉“先后”。

故选A。

2.下列对《故都的秋》的分析,正确的一项是()A.“秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。

”体现了作者对北国之秋倾注的深情,作者愿以生命留住北国之秋,可见其情之深,其爱之切。

B.“有些批评家说,中国的文人学士,尤其是诗人,都带着很浓厚的颓废色彩,所以中国的诗文里,颂赞秋的文字特别的多。

”作者认为秋的“悲凉”容易引发文人的颓废情绪,中国诗文中颂赞秋的文字特别多就是证明。

C.“南国之秋……比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。

”通过对不同的饮食物产的口感、风味进行比较,说明南国之秋和北国之秋各有特色,各具风味。

D.“这嘶叫的秋蝉,在北平可和蟋蟀耗子一样,简直像是家家户户都养在家里的家虫。

”把秋蝉比喻为蟋蟀、耗子,一方面说明秋蝉在北平数量极多,极为常见,另一方面说明秋蝉的嘶叫不被人们喜爱。

【答案】A【解析】本题考查学生鉴赏品味文章语言的能力。

解答此类题目,首先要明确题干的选择要求,如本题“下列对《故都的秋》的分析,正确的一项”,然后结合语句和文章的内容理解分析句子的特色,再辨析选项分析的正误。

《故都的秋》同步练习(含答案)一、文学类阅读-单文本阅读下面的文字,完成下面小题。

苦念北平林海音不能忘怀的北平!那里我住得太久了,像树生了根一样。

童年、少女,而妇人,一生的一半生命都在那里度过。

快乐与悲哀,欢笑和哭泣,那个古城曾倾泻我所有的感情,春来秋往,我是如何熟悉那里的季节啊!春光明媚,一骑小驴,把我们带到西山,从香山双清别墅的后面绕出去,往上爬,大家在打赌,能不能爬上“鬼见愁”的那个山头。

我常常念叨“鬼见愁”那块地方,可是我从来也不知道它究竟在哪里。

春天的下午,有时风沙也很大,风是从哪儿吹来的呢?从蒙古那边吹来的吗?从居庸关外那边吹来的吗?春风发狂,把细沙送进了你的眼睛、鼻子和嘴里。

出一趟门,赶上风,回来后,上牙打打下牙试试,咯咯吱吱的,全是沙子,真是牙碜。

“牙碜”是北平俗话,它常被用在人们的谈话里。

比如说:“瞧,我这两天碰的事儿都别扭,真是,喝凉水都牙碜!”——比喻事不顺心。

“大姑娘哪兴这么说话,也不嫌牙碜!”——比喻言语粗鄙。

“别用手指甲划玻璃好不好,声儿听着牙碜!”——形容令人起寒战的感觉。

“这饭怎么吃着这么牙碜!掺了沙子啦!”——形容咀嚼不适的感觉。

春天看芍药牡丹,是富贵花。

中山公园的花事,先是芍药,一池一畦地开,跟着就是牡丹。

灯下看牡丹,像灯下观美人一样,可以细细地品赏,或者花前痴望。

一株牡丹一个样儿,一个名儿,什么“粉面金刚”“二乔”“金盆落月”。

牡丹都是土栽,不是盆栽,是露天的,春天无雨不怕,就是怕春风。

有时一夜狂风肆虐,把牡丹糟蹋得不成样子。

几阵狂风就扫尽了春意,寻春莫迟,春在北平是这样的短促呀!许多夏季的黄昏,我们都在太庙静穆的松林下消磨,听夏蝉长鸣,懒洋洋地倒在藤椅里。

享受安静,并不要多说话,仰望松林上的天空,只要清淡地喝几口香片茶。

各人拿一本心爱的书看吧,或者起来走走,去看看那几只随着季节而来的灰鹤。

不是故意到太庙来充文雅,实在是比邻中山公园的情调,有时太嫌热闹了,偶尔也要躲在太庙里享受清福。

第2课故都的秋基础巩固1.下列词语中加点字注音无误的一项是()A.湿润.(rùn)混沌.(dùn)驯.鸽(xùn) 椭.圆(tuǒ)B.啼.唱(tí) 夹.袄(jiā)平仄.(zè) 橄榄..(ɡǎn lǎn)C.厦.门(Xià) 大厦.(shà)折.去(zhé) 曲折.(zhē)D.譬.如(pì) 颓.废(tuí)潭柘.寺(tuò) 一椽.(chuán)【解析】B项“夹”读jiá;C项“曲折”的“折”读zhé;D.“柘”读zhè。

【答案】 A2.下列词语中有错别字的一项是()A.忖度冷漠蓓蕾金碧辉煌B.点缀岐途漱口疏疏落落C.魅力厮打萧索一叶知秋D.落蕊悠闲幽远模棱两可【解析】岐—歧。

【答案】 B3.依次填入下列各句横线处的成语,最恰当的一组是()①精于谋划小圈子的人,拉帮结派,编织自己的关系网,以使自己左右逢源,如鱼得水。

结果却是______,到头来圈住的定会是自己。

②作为城里人,如果错误地认为农村远离城市,对农村污染视而不见,甚至把城市污染物转移到农村,终究要________,用自己的健康来偿还。

③机器能够为人类造福,但如果将来机器发展得足够智能,那么人工智能就是“人类最大的潜在威胁”,玩弄人工智能等同于“召唤恶魔”,________。

A.自食其果玩火自焚作茧自缚B.玩火自焚自食其果作茧自缚C.作茧自缚自食其果玩火自焚D.作茧自缚玩火自焚自食其果【解析】作茧自缚:蚕吐丝作茧,把自己包在里面,比喻做了某事,结果反而使自己受困。

自食其果:指做了坏事,结果害了自己;自作自受。

玩火自焚:比喻干冒险或害人的勾当,最后受害的还是自己。

【答案】 C4.下列各句中,没有语病的一句是()A.中国房地产将呈现中速增长常态,进入白银时代,政策和市场都将迎来根本变化,人们期待2015年被看作中国房地产的“转型元年”。

2.2《故都的秋》同步练习(含答案详解)(新人教必修2)一.语言基础知识1.下列词语中加点字注音有误的一项是( )A.歧.(zhī)韵一椽.(yuán)嘶.(sī)叫耗.(hào)子B.潭柘.(zhè)寺落蕊.(ruǐ)橄榄.(lǎn)落寞.(mò)C.普陀.(tuó)山房檩.(lǐn)陪衬.(chèn)夹袄.(ǎo)D.廿.(niàn)四桥着.(zhuó)衣混沌.(dùn)椭.(tuǒ)圆【解析】A项“歧”读qí;“椽”读chuán。

【答案】A2、下列词语中没有错别字的一组是A.姿态赏玩即使黄城人海B.细腻清闲啼唱尘沙灰土C.田圆深沉严厉不能自已D.蓑弱悠闲陶然回味不永【解析】A、黄—皇C、圆—园D、蓑-衰【答案】B3.下列各句中,标点符号使用有误的一项是A.还有秋雨哩,北方的秋雨,也似乎比南方的下得奇,下得有味,下得更象样。

B.“唉,天可真凉了-—”(这了字念得很高,拖得很长。

)C.第一是枣子树;屋角,墙头,茅房边上,灶房门口,它都会一株株地长大起来。

D.南国之秋,当然是也有它的特异的地方的,比如廿四桥的明月,钱塘江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷等等……【解析】D项,“等等”与省略号不能同时并用.【答案】D4.下列句子中,加点成语使用最恰当的一项是A。

位于眉山市的“三苏祠"园内廊庑相连,池沼掩映,竹木参天,殿宇轩敞,极具南国流.风遗韵....B.2008年北京奥运会期间,为了让观众不错过每场比赛的观看时间,首都各大报纸届时将特别登出转播时间表,人们可以按图索骥....。

C。

迎面一声招呼,回头一个微笑,其实温暖早就在我身边了。

只是它像水气一样融入了我的生活,浑然天成....而不觉了。

D.“木马”“熊猫烧香"等网络新病毒如雨后春笋....般涌现,威胁着计算机的安全,也考验着你的心理素质。

2017-2018学年高中语文第2课故都的秋练习(含解析)新人教版必修2 编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(2017-2018学年高中语文第2课故都的秋练习(含解析)新人教版必修2)的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为2017-2018学年高中语文第2课故都的秋练习(含解析)新人教版必修2的全部内容。

第2课故都的秋1.下列加点字注音全对的一组是( )A.凋.谢(diāo)似.的(sì)廿.四桥(niàn)啼.笑皆非(dì)B.驯.鸽(xùn)混.沌(hùn)潜.意识(qián) 浑.水摸鱼(hún)C.梧.桐(wú) 平仄.(zè)颓.废(tuō)潭柘.寺(zhè)D.歧.韵(qí) 落蕊.(lěi)着.衣(zhuó) 一椽.破屋(chuán)答案:B解析:A项,“似”应念shì,“啼”应念tí;C项“颓”应念tuí;D项“蕊”应念ruǐ,“蕾”才念lěi.2.下列词语中,没有错别字的一项是( )A.姿态赏玩既使黄城人海B.细腻锤炼啼唱尘沙灰土C.驯鸽藤缦消损不能自已D.蓑弱幽远陶然回味不咏答案:B解析:A项,既—即,黄-皇;C项,缦—蔓;D项,蓑—衰,咏—永。

3.下列句子中的横线处,依次填入的词语最恰当的一项是()①足见有感觉的动物,有________的人类,对于秋,总是一样的能特别引起深沉,________,严厉,________的感触来的。

高中语文故都的秋同步练习2新课标人教版必修2高中语文故都的秋同步练习2一、基础题1.对下面语句分析最正确的一项是 ( )像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地,脚略上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点枉微细极柔软的触觉。

A.作者用白描的语言,从视觉、听觉、味觉、触觉上,把槐树的特征。

明白如话地描绘了出来,充满了诗情画意,给人以关的艺术享受。

B.作者采用比喻的修辞格,从视觉、听觉、味觉、触觉上,把槐树的特征明白如话地描绘了出来,充满了诗情画意,给人以美的艺术享受.C.作者采用白描的手法,从听觉、视觉,味觉,触觉上,把槐树的特征明白如话地描绘了出来,充满了诗情画意,给人以美的艺术享受。

D.作者采用比喻的修辞方法,从听觉、视觉、味觉、触觉上,把槐树的特征明白如话地描绘了出来,充满了祷情画意,给人以美的艺术享受2.文中作者不写名胜古迹,而着力去描写普遍存在于家家户户,街头巷尾的景象。

对此原因分析有误的一项是( )A.街头巷尾的景象在作者眼中比名胜古迹更美丽。

B.北平的秋意无处不在。

C.名胜古迹是古今墨客常用题材,不容易写出新意。

D.名胜古迹处游人过多,不能很好地表现作者的主观感情.3.下列对《故都的秋》一文所作的分析,最恰当的一项是 ( )A.本篇通过对极具北国秋色特点的景色如雅致的牵牛花,轻柔的落蕊、成熟的红枣的描写,抒发了作者达观又深沉的思想感情。

B.文章神形兼备,其形是北国的秋色及人的活动,其神则是作者对“秋”的那种深沉、幽远、严厉、萧隶的感受.C.本篇通过对极具北国秋色特点的景色(如生长在破壁中的牵牛花、无声无息的落璃、秋蝉的残声、给人无比凉意的秋雨)的描写,衰达了柞者凄凉、孤寂、沉沦的心境.D.文章神形兼备,其形是对集中体现北国秋色清、静、悲凉特点的景物的描写,其神则是作者对故都秋色的赞美。

抒发了对故都眷念、向往的深情,也流露出了深远的忧虑和孤独感。

二、阅读题阅读下文,完成l~4题。

(时间:40分钟分值:50分)一、基础巩固(15分,每小题3分)1.下列词语中加点的字的读音,正确的一项是()A.混.为一谈(hùn)混.沌状态(hùn)拓.本(zhè)B.著.着布衣(zhù) 描写细腻.(nì) 萧.索(xiāo)C.点缀.生活(zhuì) 折.耗很大(shé) 落蕊.(lěi)D.精神颓.废(tuí) 啼.笑皆非(tí) 恬.适(tián)解析:A项,“拓”应读tà;B项,“著”应读zhuó;C项,“蕊”应读ruǐ。

答案:D2.下列句子中,没有错别字的一项是()A.最好,还要在牵牛花底,教长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作赔衬。

B.江南,秋当然也是有的;但草木雕得慢,空气来得润,天的颜色显得淡,并且又时常多雨而少风。

C.扫街的在树影下一阵扫后,灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲,浅意识下并且还觉得有点儿落寞。

D.有些批评家说,中国的文人学士,尤其是诗人,都带着很浓厚的颓废色彩,所以中国的诗文里,颂赞秋的文字特别的多。

解析:A项,赔—陪;B项,雕—凋;C项,浅—潜。

答案:D3.对下列句子的修辞手法判断正确的一项是()A.南国之秋,当然是也有它的特异的地方的,譬如廿四桥的明月,钱塘江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷等等,可是色彩不浓,回味不永。

(排比对偶比喻) B.(南国之秋)比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。

(排比对比比喻)C.秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。

(排比对比比喻)D.秋并不是名花,也并不是美酒,那一种半开、半醉的状态,在领略秋的过程上,是不合适的。

(比喻对比拟人)解析:A、C项均无比喻,D项无对比。

答案:B4.下列句子中加点的熟语,运用有错误的一项是()A.我的不远千里....,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味。

高中语文人教版必修二故都的秋测试题及答案(2)高中语文人教版必修二故都的秋测试题及答案(2)2.解析:虚词对于准确表达语意,至关重要,平时要留意,培养这方面的语感。

A项要注意后面有所以,前后语意上又是因果关系,由此可知第一空格当是因为(或由于);句中有泛指代词什么,后面又有副词都,故知这个句子是无条件复句,第二空格当是无论(或不论)。

B项因为后一句有但,前后构成转折关系,第一空格当是虽则(或虽然),第二个空格前后有任选其一的意思,当是表选择关系的连词或。

C项第一空格难度较大,但如果注意到下一句的也字,再分析前后语意上的关系,便可以知道当是就是(或即使);第二个空格表进层关系。

D项第一个空格表进层,第二个空格要求熟悉非才非不可之类的句式。

答案:略。

(见课文)3.(1)解析:甲处动词的选用要能表现人物悠闲的心态,动作不能太大。

乙处要注意与上句构成整齐句式。

丙处唯细才能表现人物的清闲。

丁处要注意槐树。

答案:B。

(2)解析:能否正确识别画面背景,关系着能否正确理解画面的深刻含意。

南国的秋天可以说是北国的秋天的大背景,前者用以反衬后者,但不是这幅小的画面的背景。

第二句提及的五种景观,不在作者所写的北国之秋的画面之内。

碧绿的天色是画内之景,可以看作是小屋的背景,用以反衬屋之矮小,显示环境的空旷,但不能说是这全幅画的背景。

这幅画的背景是皇城人海,这背景反衬了画面的幽静,也反衬了画中人心境的平静。

答案:C。

(3)解析:秋意是文内揭示旨意的词语,对其理解不能停留在字面上和抽象层面上。

答案:秋意是清、静。

作者用高空烘托环境的空旷,用鸽声反衬环境的幽静,用漏下的日光间接描写了槐树的茂密,用蓝朵形容清秋的平和。

(4)解析;这道题从表面看是要求透过人物的动作描写去窥视人物的内心世界,而实际上是考察我们是否理解这段景物描写的旨意。

理解这段文字,不能只看到屋内的人(作者)在做什么,而且要看到屋外的人在做什么,因此皇城人海四个字是关键所在。

2. 2《 故都的秋 》同步练习(含答案详解) (新人教必修 2)一.语言基础知识1.下列词语中加点字注音有误的一项是 ()A .歧.( (zh 1) 韵 J 一椽(yu 岔)嘶(s 1)叫 耗(hao )子 B. 潭柘 .(zh e) 寺 落蕊(ru i) 橄榄(l on ) 落寞(m b ) C. 普陀.(tu o) 山房檩(l 1) 陪衬.( ch e n )夹袄(O o ) D. 廿.( (ni m)四桥 着(zhu o) 衣混沌(d in )木椭(tu o )圆【解析】A 项"歧”读q 1 ;"椽”读chu^n 。

【答案】A2、下列词语中没有错别字的一组是 A .姿态 赏玩 即使 黄城人海3. 下列各句中,标点符号使用有误的一项是A •还有秋雨哩,北方的秋雨,也似乎比南方的下得奇,下得有味,下得更象样。

B. “唉,天可真凉了 ——”(这了字念得很高,拖得很长。

)C. 第一是枣子树;屋角,墙头,茅房边上,灶房门口,它都会一株株地长大起来。

D •南国之秋,当然是也有它的特异的地方的,比如廿四桥的明月,钱塘江的秋潮,普陀山 的凉雾,荔枝湾的残荷等等……【解析】 D 项,“等等”与省略号不能同时并用。

【答案】 D4. 下列句子中,加点成语使用最恰当的一项是A. 位于眉山市的“三苏祠”园内廊庑相连,池沼掩映,竹木参天,殿宇轩敞,极具南国流 风遗韵 。

B. 2008 年北京奥运会期间,为了让观众不错过每场比赛的观看时间,首都各大报纸届时 将特别登出转播时间表,人们可以按图索.骥... 。

C. 迎面一声招呼, 回头一个微笑, 其实温暖早就在我身边了。

只是它像水气一样融入了我 的生活,浑.然.天.成. 而不觉了。

D •“木马” “熊猫烧香”等网络新病毒如雨后春笋..般涌现,威胁着计算机的安全,也考验 着你的心理素质。

【解析】流风遗韵:指前代流传下来的风俗、韵事。

按图索骥:按线索寻找,也喻办事机械 死板。

浑然天成:形容诗文结构严谨自然,用词运典毫无斧凿痕迹,亦形容人的才德完美自 然。

应为“浑然一体” 。

雨后春笋:比喻大量涌现,蓬勃发展的新生事物。

【答案】 B 5.下列句子中,没有语病的一句是 。

A. 秋之于人,何尝有国别,更何尝有人种阶级的区别呢?B. —年一度的 CCTV2006年广告招标活动已尘埃落定,宝洁公司以 3. 49亿元的天价蝉联了央视广告标王的宝座。

C. 这些大分子会在肠胃里聚集沉淀, 从而影响脾胃的消化功能,造成脾胃功能失调,出现腹胀、溏便、食欲不振。

B .细腻 清闲 啼唱 尘沙灰土C .田圆深沉严厉不能自已D .蓑弱 悠闲 陶然 回味不永【解析】 A 、黄一 皇 C 、 圆—园 D 、 【答案】 BD•书写杂乱的药方,连权威专家都看不懂,如果是普通患者,或者是文化程度不高的患者,看起来绝对是天书。

【解析】B搭配不当,“宝座”改为“称号” 。

C成分残缺,最后加“等症状” 。

D不合逻辑, "普通患者”包括文化程度不高的患者。

【答案】A二•阅读理解(一)阅读下面的文字,回答6—9题秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。

我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味。

江南,秋当然也是有的;但草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡,并且又时常多雨而少风;一个人夹在苏州上海杭州,或厦门香港广州的市民中间,混混沌沌地过去,只能感到一点点清凉,秋的味,秋的色,秋的意境与姿态,总看不饱,尝不透,赏玩不到十足。

秋并不是名花,也并不是美酒,那一种半开半醉的状态,在领略秋的过程上,是不合适的。

6.第一段主要写作者怎样的感受?答:________________________________________________________________________7.北国之秋有怎样的特点?这样写在全文中有何作用?答: ________________________________________________________________________&第二段在文中起什么作用?为什么宕开一笔,先写江南之秋?答: ________________________________________________________________________9•“混混沌沌”、“半开半醉”在文中指怎样的状态?答: _________________________________________________________________________【答案】6•表达了对北国之秋的向往之情。

7 •北国之秋特别地来得清,来得静,来得悲凉。

&写江南之秋不能令人满足,总看不饱,尝不透,赏玩不到十足,是为更好地表达北国之秋令人神往。

9•指秋的味,秋的色,秋的意境与姿态总是模模糊糊,不能赏玩到十足的状态。

)阅读下面的语段,完成10—14 题。

(a)不逢北国之秋,已将近十余年了。

(b)在南方每年到了秋天,总要想起陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘寺的钟声。

(c)在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,甲(煮、泡、冲、烫)一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,乙(听得、听见、细听、聆听)到青天下驯鸽的飞声。

(d)从槐树叶底,朝东丙(漫、细、忙、点)数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,丁(仰、静、面、正)对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能感觉到十分的秋意。

(e)说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红者最下。

(f)最好,还要在牵牛花底,叫长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

10.给文中空缺处甲、乙、丙、丁选择恰当的词。

甲处()乙处()丙处()丁处()【答案】甲处(泡)乙处(听得)丙处(细)丁处(静)11 b句中作者列举了五处饱含秋意的景观,但用笔极简,其原因是()A •这些景观虽富于秋的特色,但都为人所写过,作者要另辟蹊径,故而一笔带过。

B •这些景观虽富于秋的特色,但不足表现作者的情感,仅以此衬托,故而用简笔。

C.这些景观虽富于秋的特色,但一般人只是感觉得到却说不出来,故而一笔带过。

【答案】B12 •作者从___________ 、___________ 、_________ 方面来描绘清晨在院中见到的景象,读来亲切感人。

这是因为作者把_____________________________________ 自然地融合在一起。

【答案】形音色个人的心情与故都的秋色13. d句中说:自然而然地感觉到十分的秋意”那么,e句中的评议是否多余?为什么?答:___________________________________________ 。

【答案】不多余。

为了突出寂寞,孤独的冷落之感。

14•作者在f句中要求在牵牛花”下还需有几根疏疏落落的尖细且长的秋草”作为陪衬” 是因为()A •只有这样,才构成一幅完整的图画,秋天的气氛才会显得更加和谐。

B •只有这样,才能让人更加体会到秋的意韵,理解作者无可奈何的心情。

C.只有这样,才能显出牵牛花昂扬的生命力,借以比喻作者不息的追求【答案】B(三)阅读下面一段文字,完成下列问题《中国新文学大系澈文二集》导言(节选)郁达夫(1935年4月)在四千余年古国的中国,散文的内容自然早已发达到了五花八门,无以复加,我们只须一翻开桐城派正宗的《古文辞类纂》[注]来看,曰论辨,曰序跋,曰奏议……一直到辞赋哀祭之类,它的内容.①真富丽错综,活像一部二十四史零售的百货商店。

这一部《古文辞类纂》所以风行二百余年,到现在还有人在那里感激涕零的理由,一半虽在它的材料的丰富,但一半也在它的分门别类,能以一个类名来决定内容.②。

但言为心声,人心不同又各如其面,想以外形的类似而来断定内容的全同,是等于医生以穿在外面的衣服而来推论人体的组织;我们不必引用近代修辞学的分类来与它对比,就有点觉得靠不住了。

所以近代的选家就更进了一步,想依文章本体的内容.③,来分类而辨体。

于是乎近世论文章内容者,就又把散文分成了描写、叙事、说明、论理的四大部类;还有人想以实写、抒情、说理的三项来包括的。

从文章的主体来看,当然是以后人分类方法为合理而简明;但有些散文,是既说理而又抒情,或再兼以描写记叙的,到这这时候,你若想把它们来分类合并,当然又觉得困难百出了,所以,我们来论散文的内容,就打算先避掉这分类细叙的方法。

我以为一篇散文的最重要的内容,第一要寻这散文的心”照中国旧式的说法,就是一篇的作意,大约就是这散文的心”了。

有了这散文的心”然后方能求散文的体,就是如何能把这心尽情地表现出来的最适当的排列与方法。

到了这里,文字的新旧等工具问题,方始出现。

中国古代的国体组织,社会因袭,以及宗族思想等等,都是先我们之生而存在一层固定的硬壳。

这一层硬壳上的三大厚柱,叫作尊君、卫道与孝亲;经书所教的是如此,社会所重的亦如此,我们不说话不行事则已,若欲说话行事,就不能离反这三种教条,做文章的时候,自然更加严守着这些古圣昔贤的明训了。

这些就是从秦汉以来的中国散文的内容,就是我的说的从前的散文的心”。

从前的散文的心是如此,从前的散文的体也是一样。

行文必崇尚古雅,模范须取诸六经;不是前人用过的字,用过的句,绝对不能任意选作,甚至于之乎也者等一个虚字,也要用得确有出典,呜呼嗟夫等一声浩叹,也须古人吹过才能启口。

此外的起承转合,伏句提句结句等种种法则,更加可以不必说了,一行违反,就不成文;你想,在这两种械梏之下,我们还写得了好的散文来么?[注]《古文辞类纂》:清代姚鼐编,选录战国至清代的古文辞赋。

15.第一段有三个加点的“内容”,它们的所指是否相同?答:①和②_____________ ②和③_____________ ①和③_____________【解析】①指《古文辞类纂》中对文章的各种分类;②指由各类名所决定的文章的内容;③指文章自身的内容,它决定文章的体。

【答案】不同不同不同16.第三段中,作者提出“有了这‘散文的心',然后方能求散文的体”。

他所说的“心” ,我们现在通常称之为;他所说的“体”,不完全等于“体裁”,应该是我们现在常说的___________ ;至于他所说的“新旧等工具问题”,就是我们现在所说的 __________________ 的问题。

【答案】主题表现形式白话与文言(或“语言运用”。

)17.文中的“两重械梏”分别指的是什么?答:第一重指□□□□□□(不超过8个字)第二重指□□□□□□□□□□(不超过14个字)【答案】封建正统思想(或“封建的三大厚柱”)陈旧死板的表现形式(或“陈旧死板的行文方法和章法”18.对于《古文辞类纂》,作者虽然没有完全否定,但也并不是“感激涕零”的人,因为他对这部书的看法是□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□不超过48个字)【答案】虽然它的材料丰富,但它的思想是严守教条的;虽然它能分门别类,但它的分类不够合理简明;(意思对即可)(从“材料”和“分类”两个方面分析;有辩证特点)19.关于中国新文学的散文的“心”,根据选文推断,下列说法中符合作者观点的两项是()A .散文应该表现作者个性B •散文应该内容形式统一C .散文应该反对封建教条D .散文应该反映民族文化E.散文应该突破两重械梏【解析】注意心”,即主题,而不是体”,B、E中均有表现形式(体”)的内容在其中,故排除;D 项“应反映民族文化”显然作者没有提及,所以A、C 是正确选项【答案】A、C。