人教版语文高一必修二故都的秋学案2

- 格式:doc

- 大小:28.00 KB

- 文档页数:4

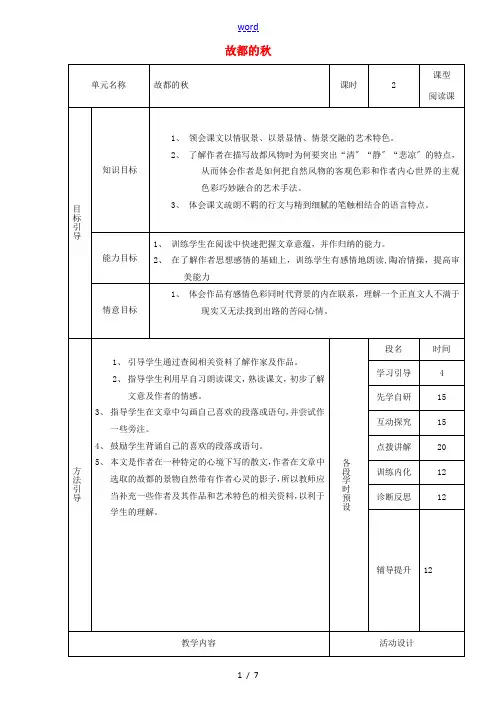

1.2 《故都的秋(第二课时)》教学设计第二课时一、由朗读课文,体会优美语句导入。

二、继续赏析文章结构:形散神聚,景人合一——鉴赏1、提问:这五幅图画是按什么顺序来写的呢?——时间顺序,还是空间顺序?(学生讨论、发言并具体谈意见。

)提示:请同学们注意:学习语文,既要运用“求同思维”,也应学会“求异思维”。

大家想想看,作者在写这几种景物时,为什么不考虑文章的先后顺序呢?明确:这是一篇散文,“形散而神不散”。

这五幅画面从表面上看是无序的,既不是时间、空间顺序,也不是逻辑顺序,这恰恰体现体现了散文“形散”的特点。

2、提问:那么,把这五幅画面连接起来的“神”又是什么呢?又是怎样体现出“清、静、悲凉”的特点的呢?(学生讨论、发言)明确:是北国之秋的“清、静、悲凉”的特点。

(1)牵牛花本来是五颜六色的,而作者笔下的牵牛花却只有蓝色和白色。

从美术的角度来说,这两种颜色属于冷色调,给人一种清、静、悲凉的感觉。

(2)作者写槐树,不是写它的高大挺拔,而是写秋槐的落蕊。

看到这落蕊,怎能不叫人有一种“无可奈何花落去”的悲凉呢?(3)秋雨和春雨、夏雨是不同的:春雨是濛濛的,富有诗情画意;夏雨是粗犷豪放的,还常常不期而至,给人一种畅快淋漓的感觉;而秋雨,总让人感到一种寒意。

(4)秋果本来可以给人带来收获的喜悦,可作者笔下的秋果却并不是成熟的,还有些青涩,这也给人以悲凉之感。

3、小结:同学们的发言很精彩。

运用联想,把文章中的景物和自己的生活体验联系起来,表述形象、贴切,还运用了美学知识来品评。

正如同学们所说,作者用“清、静、悲凉”的共同点把五幅画面连结起来,充分体现了散文“形散神聚”的特点。

(板书:形散神聚)4、过渡:故都的秋景应该是丰富多彩的——有红叶似火的香山,有游人如织的颐和园,有明澈如镜的某某湖等等,作者为什么不选取这些色彩绚烂的景色,而只选取了表现“清、静、悲凉”的景物来写呢?(联系时代背景及作家的特点,学生讨论、发言)明确:(1)作者处在一个黑暗的社会里,思想苦闷,逃避现实,因此,笔下的景物就自然是清、静、悲凉的了。

《故都的秋》学案设计(人教版高一必修二)田文艳【三维目标】【知识与能力】1、品味文章语言,体会故都的秋的特点。

2、学习作者以情驭景,情景交融的写法。

3、领略作者在文中流露的主观情感。

【过程与方法】诵读理清文章的思路,品读欣赏郁达夫眼中笔下的故都之秋的风物寄托的情感。

【情感态度与价值观】由文及人,理解郁达夫独特的文人情怀。

【教学重点】品味语言,体味情景。

【教学难点】领略作者在文中流露的主观情感。

【知识链接】1、关于郁达夫郁达夫(1896-1945)原名郁文,浙江富阳人。

现代著名小说家、散文家。

“五四”健将,1921年6月与郭沫若、成仿吾等发起成立“创造社”,1933年参加左翼文艺运动。

1945年9月17日被日本宪兵杀害于南洋的苏门答腊。

郁达夫三岁丧父,17岁便随兄长一起留学日本,在异国生活的十年,是他饱受屈辱和歧视的十年,在个性方面,他抑郁善感;在文艺观和审美观方面,他提倡“文学作品都是作家的自叙传”,提倡“静”的文学,写的是“静如止水似的遁世文学”。

艺术上侧重于表现自我,带有浓重的主观色彩。

“……仿佛是一些不甘沉沦却已无力挣扎者发出的呼喊,或者是一些穷愁潦倒、孤独愤世者的倾诉和叹息”。

本文写于1934年8月。

郁达夫于1933年4月由上海迁居杭州,这段时间,过的是一种闲散安逸的生活,游山玩水,留下一些很好的散文。

他的小说,传世之作有《沉沦》、《春风沉醉的晚上》、《迟桂花》,散文名篇有《故都的秋》、《钓台的春昼》。

胡愈之称之为“天才的诗人”、(七古的高手)人文主义者、真正的爱国者。

本文写于1934年8月。

郁达夫于1933年4月由上海迁居杭州,这段时间,过的是一种闲散安逸的生活,游山玩水,留下一些很好的散文。

2、写作背景由于国民党白色恐怖的威胁等原因,郁达夫从1933年4月由上海迁居杭州,1936年2月离杭赴福州,在杭州居住了近三年,在这段时间里,他思想苦闷,创做枯竭,过的是一种闲适安逸的生活,花了许多时间到处游山玩水,在一定程度上也是为了排遣现实带给他的苦闷和离群索居的寂寞。

《故都的秋》学案【教学目标】理解秋蝉、秋花、秋雨、秋枣等意象中蕴涵的情感;掌握文章运用对比、比喻等多种手法摹写故都秋的方法。

抓住“清、静、悲凉”这一特点,理解情景关系,明了作者感情特点。

【课前预习】一、作者作品郁达夫(1896~1945),现代作家。

浙江省富阳县人。

三岁丧父。

1913年,17岁的他随长兄一起赴日本留学,曾广泛涉猎外国文学,深受近代欧洲、日本各种社会思潮和文艺作品的熏陶。

1922年回国,从事文学创作活动,与郭沫若、成仿吾等组织了“创造社”并曾在北京大学、武昌师范大学、中山大学任教。

1930年参加中国左翼作家联盟。

抗日战争爆发后,赴武汉投入抗日救亡运动,并到新加坡积极宣传抗日。

后流亡到苏门答腊。

1945年9月被日本宪兵秘密杀害。

主要作品有短篇小说《沉沦》、《春风沉醉的晚上》、《她是一个弱女子》、《茫茫夜》等,在不同程度上揭露了旧社会的罪恶,向封建道德大胆挑战,有一定的积极意义。

但也带有颓废情绪。

散文以游记著称,情景交融,文笔优美,自成一家。

在异国生活的十年,是他饱受屈辱和岐视的十年。

在个人性格方面,他抑郁善感;在文艺观和审美观方面,他提倡“静的文学”,写的也是“静止如水似的文学。

”此文写于1934年,此时的中国,连年战乱,民不聊生,郁达夫也是居无定所,颠沛流离,饱满受人生愁苦和哀痛。

因此,作者描写的心中的“悲凉”已不是故都赏景的心态,而是对整个人生的感悟。

这种感受在当时其它人的作品中也有痕迹。

如朱自清的《荷塘月色》。

二、给加点字注音单音节字落蕊.()细腻.()柘.树()椽.子()着.凉()颓.废()鲈.鱼()譬.如()驯.养()萧.索()混沌.()廿.四桥()【文本研讨】一、文题中“故都”指的就是当时的北平,为什么不直接以“北平的秋”为题?二、整体感知,理清思路:【结构分析】第一部分(1~2)总写作者对北国、江南之秋的不同感受,表达对北国之秋的向往之情,是总起部分。

第二部分(3~12)分写部分,从记叙和议论两方面记叙故都纷繁多彩的秋天景象,赞美北国之秋。

《故都的秋》学案【教学目标】1、理解本文的结构思路,引导学生对故都秋景的特点进行分析;2、理解本文情与景的自然融合,领悟情景交融的表现手法;3、体会景物描写所蕴含的思想感情。

【教学重点】1、体会故都的秋的“清”、“静”、“悲凉”的特点;2、掌握文章以情驭景、以景显情、情景交融的写法【教学时数】两课时【学习过程】一、走近作者1、作者生平:郁达夫(1896─1945)现代作家,浙江富阳人。

1913年留学日本,1922年回国,从事文学创作活动,与郭沫若等组织了“创造社”,1930年参加中国左翼作家联盟;抗日战争爆发后,赴武汉投入抗日救亡活动,后流亡到苏门答腊,坚持抗日斗争。

1945年9•月被日本宪兵秘密杀害。

主要作品有短篇小说《沉沦》、《春风沉醉的晚上》等。

作品风格清新,抒情浓烈,有感伤情调,有时流露出颓废色彩。

2、写作背景:1934年4月,由于国民党白色恐怖的威胁等原因,郁达夫从上海迁居到杭州,这段时间,他思想苦闷,过的是“被迫闲散安逸”的生活,到处漂流,写下许多记游散文。

1934年7月,中国大地连年混战,民不聊生,郁达夫本人也居无定所,饱受人生愁苦和哀痛;此时,作者“不远千里”,从杭州经青岛去北平,再次饱尝了故都的“秋味”,于是写下了本文。

二、走进文本1、解题“故都”两个字指明描写的,含有深切的喜爱与眷念之情,也暗含着对历史的追怀;“故国不堪回首月明中”,昔日的繁华安宁已逝,因而“都”字传递出一种历史与文化的沧桑感。

“秋”字确定了描写的和,与“故都”结合在一起,暗含着自然景观与人文景观相融合的深沉厚重的境界,从某种意义上说,作者眼中的“故都的秋”正是经过千秋岁月淘洗的中国文化的缩影。

【课堂预习交流】1.字音辨识凋.谢()落蕊.()点缀.()混.混沌.沌() 平平仄.仄() 嘶.叫()歧.韵() 颓废..() 疏.疏落.落() 潭柘.寺()2.解释下面的词语。

①领略:②一叶知秋:③平平仄仄:合作探究1.本文的文眼是什么?2.为了表现故都之秋清、静、悲凉的特点,作者选取了哪几幅画面进行描写?3.文章开头和结尾部分都写到了南国之秋,其作用是什么?4.如何理解《故都的秋》中作者说的北国的秋特别地来得“悲凉”?5.《故都的秋》为什么不详写故都秋天的著名风景?课堂练习一、基础知识1.下列词语中加点的字,读音全都正确的一组是()A.驯.鸽(xùn)夹.袄(jiá)呜咽.(yē)潭柘.寺(zhè)B.点缀.(zhuì)落蕊.(ruǐ)附着.(zhuó)普陀.山(tuó)C.纶.巾(guān)平仄.(zè)椽.子(yuán)房檩.(lǐn)D.鲈.鱼(lú)混.沌(hún)譬.如(pì)祈.祷(qí)2.下列词语书写全部正确的一项是()A.苦涩屋檐萧索落蕊B.幽深混沌落莫平仄C.训鸽细腻凋谢意境D.点缀颓费赏玩蟋蟀3.依次填入下列横线上的词语,恰当的一项是()①足见有感觉的动物,有的人类,对于秋,总是一样的能特别引起深沉,幽远,严厉,萧索的感触来的。

《故都的秋》导教案【学习目标】1、认识文章“景”和“情”和睦一致的写作特点。

2、领会作者在秋景中所寄望的感情。

3、联系文中所写的五幅秋景图,进一步掌握散文稿“形”与“神”的关系。

4、依据自己的主观色彩,存心识地选择几处光景,写几个片段。

【要点难点】1、会剖析本文情与景的关系。

2.能个性化解读本文的内涵【知识链接】1、作家、写作背景知识;2、学习课文“以情驭景,以景显情”的写法。

【学法指导】解说式、启迪式、朗诵式联合的教课方法。

【学习过程】1、适合介绍作者及其作品的艺术特点。

郁达夫的小说、散文中有或多或少的伤感,甚至带有颓丧色彩,如《沦落》、《春风陶醉的夜晚》等。

这类伤感除了有个人感情特点的原由外,更主要的是时代在作者心灵打下的烙印。

2、加强朗诵,着重有感情的朗诵。

在朗诵中领悟,在朗诵中鉴赏。

3、有要点地剖析一些段意。

自由谈论,指导点拨。

知识链接1.对于秋的描述:落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄泊车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花万山红遍,层林尽染无边落木萧萧下,不尽长江滔滔来古道西风瘦马,斜阳西下,断肠人在天涯碧云天,黄叶地,西风紧,北雁南飞。

晓来谁染霜林醉?老是离人泪毛泽东独立于橘子洲头,看到“万山红遍,层林尽染,万类霜天竞自由”,感觉到的是秋季的壮丽。

杜甫登高,笔下出现了“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滔滔来”的凄凉秋景。

柳永在秋中告别、彷徨,目之所及是“寒蝉凄凉,对长亭晚,骤雨初歇”和“杨柳岸晨风残月”,他笔下的秋是凄凉的。

2.简介作者及其艺术风格、本文的写作背景。

郁达夫( 1896 — 1945)现代有名作家,浙江省富阳人。

自1913 年始留学日本10 年,饱受了辱没和鄙视。

1922 年归国后,一方面在大学任教,一方面搞创作,是“创建社”的重要成员。

1930 年参加中国左翼作家结盟。

抗日战争迸发后,踊跃投入抗日救亡运动。

家庭的变故、国家的现状,激起了作者无穷气愤,后逃亡苏门答腊,坚持抗日战争。

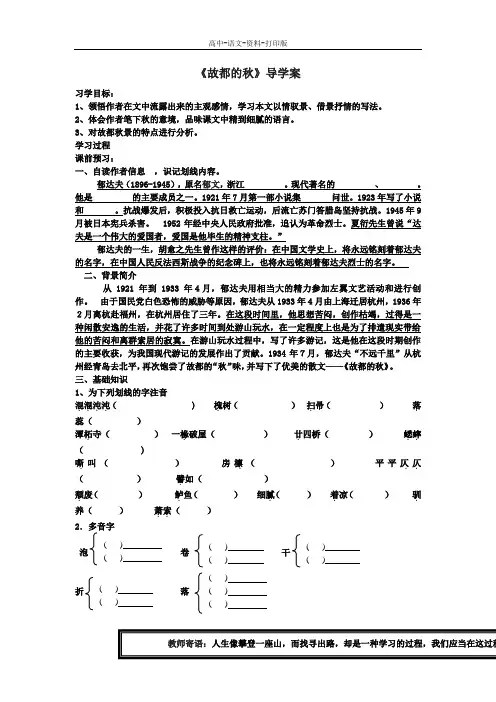

精心校对版《故都的秋》导学案习学目标:1、领悟作者在文中流露出来的主观感情,学习本文以情驭景、借景抒情的写法。

2、体会作者笔下秋的意境,品味课文中精到细腻的语言。

3、对故都秋景的特点进行分析。

学习过程课前预习:一、自读作者信息,识记划线内容。

郁达夫(1896-1945),原名郁文,浙江。

现代著名的、。

他是的主要成员之一。

1921年7月第一部小说集问世。

1923年写了小说和。

抗战爆发后,积极投入抗日救亡运动,后流亡苏门答腊岛坚持抗战。

1945年9月被日本宪兵杀害。

1952年经中央人民政府批准,追认为革命烈士。

夏衍先生曾说“达夫是一个伟大的爱国者,爱国是他毕生的精神支柱。

”郁达夫的一生,胡愈之先生曾作这样的评价:在中国文学史上,将永远铭刻着郁达夫的名字,在中国人民反法西斯战争的纪念碑上,也将永远铭刻着郁达夫烈士的名字。

二、背景简介从1921年到1933年4月,郁达夫用相当大的精力参加左翼文艺活动和进行创作。

由于国民党白色恐怖的威胁等原因,郁达夫从1933年4月由上海迁居杭州,1936年2月离杭赴福州,在杭州居住了三年。

在这段时间里,他思想苦闷,创作枯竭,过得是一种闲散安逸的生活,并花了许多时间到处游山玩水,在一定程度上也是为了排遣现实带给他的苦闷和离群索居的寂寞。

在游山玩水过程中,写了许多游记,这是他在这段时期创作的主要收获,为我国现代游记的发展作出了贡献。

1934年7月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛去北平,再次饱尝了故都的“秋”味,并写下了优美的散文——《故都的秋》。

三、基础知识1、为下列划线的字注音混混沌沌....( ) 槐.树()扫.帚()落.蕊()潭柘.寺()一椽.破屋()廿.四桥()蟋蟀..( )嘶.叫()房檩.()平平仄仄..()譬.如()颓.废()鲈.鱼()细腻.()着.凉()驯.养()萧索..()2泡卷干落教师寄语:人生像攀登一座山,而找寻出路,却是一种学习的过程,我们应当在这过程3、辨字组词嘶()缀()蕊()椽()凋()拓()啼()厮()辍()芯()掾()雕()柘()谛()4.解释下面词语混混沌沌:不能自已:潜意识:落寞:颓废:领略:一叶知秋:一椽屋:四、合作探究:阅读课文,回答问题1、郁达夫笔下,“故都的秋”的主要特点是什么?文中哪句话告诉我们的?2、文中第二段和第十三段写了什么内容?用了什么手法?起何作用?3、具体描写北国之秋的段落有哪些?作者描写了哪些景象?4、从这些景物描写中,你能体会作者怎样的心境?精心校对版。

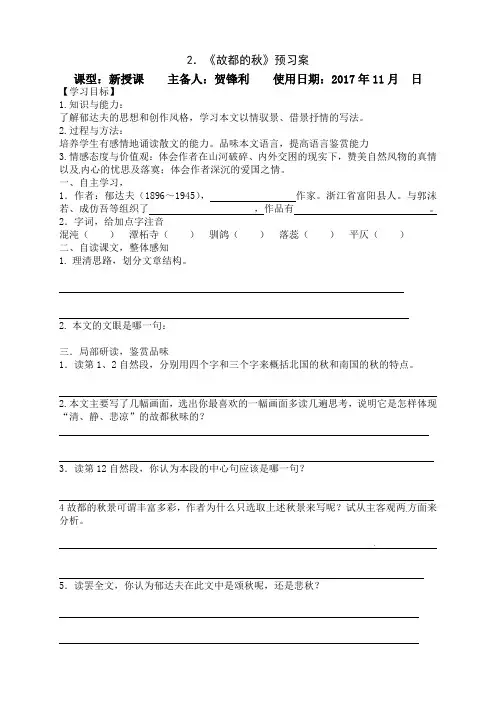

2.《故都的秋》预习案

课型:新授课主备人:贺锋利使用日期:2017年11月日【学习目标】

1.知识与能力:

了解郁达夫的思想和创作风格,学习本文以情驭景、借景抒情的写法。

2.过程与方法:

培养学生有感情地诵读散文的能力。

品味本文语言,提高语言鉴赏能力

3.情感态度与价值观:体会作者在山河破碎、内外交困的现实下,赞美自然风物的真情以及内心的忧思及落寞;体会作者深沉的爱国之情。

一、自主学习,

1.作者:郁达夫(1896~1945),作家。

浙江省富阳县人。

与郭沫若、成仿吾等组织了,作品有。

2.字词,给加点字注音

混沌()潭柘寺()驯鸽()落蕊()平仄()

二、自读课文,整体感知

1.理清思路,划分文章结构。

2.本文的文眼是哪一句:

三.局部研读,鉴赏品味

1.读第1、2自然段,分别用四个字和三个字来概括北国的秋和南国的秋的特点。

2.本文主要写了几幅画面,选出你最喜欢的一幅画面多读几遍思考,说明它是怎样体现“清、静、悲凉”的故都秋味的?

3.读第12自然段,你认为本段的中心句应该是哪一句?

4故都的秋景可谓丰富多彩,作者为什么只选取上述秋景来写呢?试从主客观两方面来分析。

5.读罢全文,你认为郁达夫在此文中是颂秋呢,还是悲秋?。

《故都的秋》教学目标知识与技能:1、掌握重要字词。

2、了解郁达夫及其时代。

3、诵读,积累语言素材。

过程与方法:1、领会课文以情驭景、以景显情、情景交融、浑然一体的艺术风格。

2、理解本文“主观情”与“客观景”的自然融合。

情感态度价值观:1、体会作者在山河破碎、内外交困的现实下,赞美自然风景的真情以及内心的忧思及落寞。

2、体会作者深沉的爱国之情。

教学重点和难点教学重点: 1、体会故都的秋的“清”、“静”、“悲凉”的特点;2、掌握文章以情驭景、以景显情、情景交融的写法。

教学难点:鉴赏物我合一、情景交融的艺术特色。

教学过程:一、导入1、我们知道,一年四季,春夏秋冬,秋,以其特有的魅力吸引了无数的文人墨客。

古往今来,咏秋的佳作也实在太多太多,人们写秋的着眼点也各不相同:秋风萧瑟,残荷听雨,秋有声;霜叶黄花,秋草碧水,秋有色;天高云淡,北雁南飞,秋有形。

请大家回忆我们所学的关于“秋”的诗歌,并思考该诗歌表达的对于秋的情感是怎样的。

毛泽东《沁园春?长沙》背诵全诗喜爱刘禹锡《秋词》“自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。

晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄”喜爱王勃《滕王阁序》“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”赞美白居易《琵琶行》“浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟”1悲凉马致远《天净沙?秋思》“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马,夕阳西下,断肠人在天涯”悲秋杜甫《登高》“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”2、大体而言,古人多哀秋怨秋,今人多喜秋颂秋。

现代作家郁达夫面对这么多的精彩,他会怎样独运匠心,另辟蹊径,才不落窠臼呢?今天这一节课,我们就共同来赏析郁达夫的著名散文《故都的秋》。

3、首先我们来解题:“故都的秋”,中心词是哪个?为何用“故都”而不用“北平”做秋的限制词?“秋”是描写对象,是一种自然景观,而“故都”是一种人文景观,相对于“北平”,一个“故”字给人以文化的厚重感,使得这秋天更有文化底蕴了;也表达了作者对于“故都”的深切眷恋之情。

《故都的秋》教案教学目标:1、了解文章“景”和“情”和谐统一的写作特点。

2、体会作者在秋景中所寄托的感情。

3、联系文中所写的五幅秋景图,掌握散文稿“形”与“神”的关系。

教学重点1、本文写故都的秋天,为何不详写故都秋天的著名风景?2、本文题为“故都的秋”,文中却多次提到南国之秋,为什么?一、导入:秋天,以其特有的魅力,吸引着一代又一代骚人墨客。

从古至今,关于秋的词曲诗文,可谓汗牛充栋。

诗如:停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

—杜牧《山行》无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

——杜甫《登高》浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。

——白居易《琵琶行》空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

——王维《山居秋暝》词如:而今识尽愁滋味,欲说还休。

欲说还休,却道天凉好个秋!—辛弃疾《丑奴儿》看万山红遍,层林尽染,漫江碧透,白舸争流,鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。

——毛泽东《沁园春·长沙》文如:落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。

——王勃《滕王阁序》安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜——杜甫《茅屋为秋风所破歌》这些诗句有的昂扬,有的悲凉,有的清新,有的沉郁。

这和作者的个性、情趣和生活经历是分不开的。

那么,郁达夫眼里的秋又会是怎样的呢?今天,让我们追随作者细腻的笔触去细细品味一下故都的秋味,走进独领20世纪30年代咏秋散文风骚的《故都的秋》。

二、题解:“故”字,饱藏着眷念热爱故都之情。

“秋”揭示了本文的描写角度。

全题点出地点和节令,洗练含情,值得品味。

“故都”表明描写的地点,含有深切的眷念之意,“秋”字确定描写的内容,题目明确而又深沉。

文章将自然的“客观色彩”——故都的秋色,与作家内心的“主观色彩”——个人心情,自然地融在一起,秋中有情的眷念,情中有秋的落寞。

“北国的秋,却特别地来得清、来得静,来得悲凉”,全文紧扣“清”、“静”、“悲凉”落笔,以情取景,以景显情,信手写来,情景浑然一体。

【附】教学设计方案高一的学生,对散文知识已经有所接触,在必修一第三单元,学习了写人记事散文;本篇是本单元写景状物散文的第二篇,通过第一课的学习,学生已经初步感受了写景状物散文的语言美、意境美,但鉴赏层面不够深入,加上年代久远,郁达夫在《故教的秋》中抒发的思想感情学生感受和理解起来可能有些困难。

困难主要是一些“负面”的情感难以理解。

如“清”“静”好理解,“悲凉”就不好理解。

有必要提示学生:在20 世纪30 年代,中国社会连年战乱,民生凋敝,读书人也衣食无所安,居无定所。

为了谋生,郁达夫辗转千里,颠沛流离,饱受人生愁苦与哀痛。

他描写自己心中的“悲凉”已不仅仅是故都赏景的心态,而是整个的人生感受。

“清”“静”“悲凉”是达夫笔下故都之秋美的所在,也是作者眼中秋的意蕴和内涵所在,蕴含了丰富的生命、人生哲学。

“清”“静”当成一种美来欣赏好理解,但“悲凉”也成了审美的对象,则有点出乎常人经验。

在外在的秋的风物中如何融入“悲凉”的心绪,“悲凉”如何成了达夫不远千里要来要加以触摸的记忆,是教学本篇课文应该着重解决的。

要适当引导、培养人文意识,从而提高散文鉴赏的审美能力。

三、教学目标1、美读法,反复诵读,体味意境,培养学生朗读感悟散文的能力。

2、品味文章的语言,体会故都的秋的特点。

通过故都秋的五幅图画的鉴赏,对“清,静,悲凉”等秋的特点的深层把握。

3、领略作者在文中流露的主观情感,体会作者对故都的秋的赞美之情及文中流露出的悲凉、伤感之音。

了解作者在描写故都风物时为何要突出“清”、“静”、“悲凉”的特点,从而体会作者是如何把自然风物的客观色彩和作者内心世界的主观色彩巧妙融合的艺术手法。

4、学习文本抓景物特征写景的手法;学习以情驭景、形散神聚的散文写作手法。

一、导入:自行安排 二、课堂教学活动(一)读: 多种形式展开诵读活动; 引导学生自主感知文本。

读后提问1、你认为郁达夫主要从哪个方面来写故都的秋?用一个字概括。

2、作者笔下,故都的秋呈现出了怎样的特点?(二)品:品味语言,感知特点1、写景主要集中在哪几个段落?作者写了哪些秋景来表现故都的秋味“清、静、悲凉”的特点?明确:秋院——秋蕊——秋蝉——秋雨——秋果2、结合作者的描述,给五幅图画分别取一个恰当的名字。

《故都的秋》导学案执笔:李桃丽审核:五中高一语文备课组学习目标知识与能力目标:1、了解郁达夫的思想和创作风格。

2、领悟作者流露在文中的主观情感,学习本文以情驭景、借景抒情的写法。

3、品味文章明白晓畅、简洁清丽的语言。

过程与方法目标:1、培养学生有感情地诵读散文的能力。

2、品味本文语言,提高语言鉴赏能力及掌握运用语言表达的一些技巧。

情感态度与价值观目标:体会作者在山河破碎、内外交困的现实下,赞美自然风物的真情以及内心的忧思及落寞;体会作者深沉的爱国之情。

学习重点1、引导学生对故都秋景的特点进行分析。

2、掌握文章以情驭景、以景显情、情景交融的写法。

学习难点1、体会作者对故都的秋的赞美之情以及文中流露出的悲凉、伤感之音。

2、引导学生推敲文中悲凉、伤感的情调的由来,从深层次理解此文的丰富内涵。

学习方法1、美读法。

反复诵读,体味意境。

2、比较赏析法。

3、组织讨论法。

如对“清,静,悲凉”等秋的特点的深层把握。

选出对下段文字分析理解最正确的一项()(B级)象花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。

脚踏上去,声音也没有,气味也没有。

只能感出一点点极微细极柔软的触觉。

A.作者用明白如话的语言,从视觉、听觉、味觉、触觉上,寥寥数笔,勾勒出槐树的落蕊,把读者带进了故都之秋的清、静、悲凉之中。

B.作者运用白描式的语言,凭自己的主观感情色彩,把秋天槐树的特征,有动有静地表现出来,文字像轻轻飘浮的白云,感情热烈明快。

C.作者用简洁清丽的语言,从自己的主观感觉上,描写了槐树的落蕊。

文字细腻清新,充满诗情画意,使读者忘却了悲秋的心理。

D.作者用比喻的修辞手法,从感觉上描写了槐树的落蕊,“物”“我”之间完美的交融和统一,表达出淡淡的喜悦和淡淡的哀愁。

、《故都的秋》一文描绘了北国秋景。

北国秋景,各处均有其特色,选出与下列五个景点配伍最恰当的一项()(B级)a夜月 b钟声 c虫唱 d柳影 e芦花甲陶然亭乙钓鱼台丙西山丁玉泉戊潭柘寺 A.d b a e c B.e d c a b C.a c b d e 基础知识题1.下列各句中标点使用有误的一项是()A.“唉,天可真凉了——”(这了字念得很高,拖得很长)B.“可不是么?一层秋雨一层凉啦!”C.只有这枣子,柿子,葡萄,成熟到八、九分的七、八月之交,是北国清秋的佳日,是一年之中最好也没有的Golden Days。

学习目标:1、领悟作者流露在文中的主观情感,学习本文以情驭景、借景抒情的写法2、培养学生有感情地诵读散文的能力重点、难点:掌握文章以情驭景、以景显情、情景交融的写法自主学习(时间:25分钟):课内仔细阅读课文第二部分完成1、将故都之秋五种境况的自然风物概括为五幅画面。

2、这五幅图构成的故都之秋有怎样的特点?(用文中词语来概括)3、选取其中一幅画面,用自己的话描述出来。

合作探究:本文结尾说道:“南国之秋,当然也是有它的特异的地方的……可是色彩不浓,回味不永。

比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之于馍馍,鲈鱼之于大蟹,黄犬之于骆驼。

”“黄酒之与白干”等四对比喻,本体和喻体有可比性吗?这样写有什么好处?精讲点评:1、以情驭景,以景显情,浑然一体点评:作者身处的社会环境,在他的内心投下了忧虑和冷落的阴影,他追求“清”“静”并笼罩着淡淡的“悲凉”。

正因为这样,他笔下的秋味、秋色和秋的意境与姿态,自然也就笼上了一层主观色彩。

文章不写富有暖色的香山红叶,也不写游人如织的颐和园;而是写作者“租人家一椽破屋来住着”“在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花的蓝朵”。

但是,故都的秋又没有因为作者的主观感受而受到扭曲,失却它固有的特征。

那牵牛花,那槐树的落蕊,那秋蝉的残声,那秋风秋雨,还有枣子树,多么逼真,多么清晰!作者只用寥寥数笔,略作勾勒,便将读者带进了故都的秋的“清、静、悲凉”之中。

一切景语皆情语,“物”“我”之间完美的交融和统一,显示了作家卓越的艺术才华。

它既是对北平之秋的客观描绘,又是作者当时心境的折射。

2、通过对比,凸显北国的秋韵点评:本文在写故都的秋时,除了对故都的风格逐一描绘外,又把江南之秋与北国之秋做对比。

如第二段“江南,秋当然也是有的;但草木凋得慢……在领略秋的过程上是不合适的”。

这里的对比,目的非常明确,就是点出南国之秋的秋味、秋色都不够。

再如第六段,“还有秋雨呢,北方的秋雨也似乎比南方下得奇,下得有味,下得更像样”。