火山块状硫化物矿床(VMS型矿床)

- 格式:docx

- 大小:660.70 KB

- 文档页数:7

火山成因块状硫化物矿床研究进展火山成因块状硫化物矿床( Volcanogenic Massive Sulfide Deposit, 简称VMS 矿床) 是产于海相火山岩系中,主要由Fe、Cu、Zn 和Pb硫化物组成并伴有Au、Ag、Co等多种有益元素, 通常由与地层整合的块状矿体和不整合的网脉状矿体(或矿化带) 组成的集合体。

VMS矿床在海底热水成矿系统中占有重要地位,至今仍是现代矿床学及相关学科研究的重要领域。

这类矿床广泛分布于世界各大造山带的不同时代的海相火山岩系中, 是世界Cu、Pb、Zn、Au、Ag 等一系列金属的主要来源之一。

进入70 年代, 由于板块构造理论的兴起, VMS矿床研究达到了一个新的高度, 特别是Frankin等(1981)、Ohmoto 等(1983)和Lydon(1988)对这类矿床的总结,使得人们对火山成因块状硫化物矿床有了较全面的认识。

近几十年来,随着新技术的应用以及对现代海底热水喷口和硫化物堆积体的直接观察,海底块状硫化物矿床特别是火山成因的块状硫化物矿床的研究方面取得了一些重要的进展。

Herzig 等(1995)对海底的现代火山成因矿化, Ohmoto(1996)对古代火山成因矿化(主要是黑矿型矿床) 与现代火山成因矿化的对比研究, 提出了新的成矿成因模式, 极大地丰富和发展了原有的成矿理论。

现代海底热液成矿作用为研究VMS矿床提供了一种新的途径, DSDP/ ODP钻探资料揭示: VMS 矿床虽然可产生于不同环境, 但均与张裂断陷有关。

成矿物质可能来源有2 种: 一种是含矿火山岩系及下伏基底物质的淋滤; 另一种是深部岩浆房挥发份的直接释放。

洋中脊海底热液循环呈双扩散对流模式。

在有沉积物覆盖的洋中脊, 热液循环更多地考虑流体与沉积物相互作用产生的效果。

¼从矿物组合的空间分布来看, 热液硫化物堆积体上部以烟囱体为主, 下部以块状硫化物为主, 深部以网脉状硫化物为主, 这在不同热液活动区似乎具有普遍性。

块状硫化物矿床的类型、分布和形成环境 李文渊(西安地质矿产研究所 陕西西安 710054)摘要:从全球视野全面概括了块状硫化物矿床的成矿背景和成矿类型,突出强调了洋壳环境和岛弧或陆壳环境两种成矿环境对成矿类型分类的重要性,并探讨了由于洋-陆转化过程中,过渡环境的存在对两种成矿类型亦存在过渡的成矿复杂性。

分析评述了块状硫化物矿床在全球各大陆块及其主要造山带中的地质分布和成矿特点,已发现矿床数量明显北半球发育,南半球发现稀少,并以太古代和中新生代为火山成因块状硫化物矿床的最主要形成期,其次是晚古生代,而中国则以早古生代的发现最为重要,与全球的情况有显著差异。

同时探讨了全球块状硫化物矿床的形成演化和主要形成环境,强调了地质历史上造山带中可能保存下来代表弧后盆地洋壳环境的蛇绿岩中寻找VHMS矿床的重要性,并介绍了利用高场强元素对VHMS矿床构造背景的判别的方法。

关键词:块状硫化物矿床;成矿类型划分;全球地质分布;成矿演化和形成环境The Classification and Distributions and formative Setting offor massive sulfide depositsLI Wen-yuan(Xi΄an Institude of Geology and Mineral Resources, Xi΄an 710054)Abstract: In this paper it is generalized that the metallogenic settings and classifications of massive sulfide deposits from the global eyeshot, and emphasized extrudely that importances of the on oceanic and island arc or continental environments to classifications of the ore deposits. Also the complexity of a transitional type is discussed, which from metallogenic type of oceanic into continental crust. It is analysed that the geological distributions and metallogenic characteristics of massive sulfide deposits in the global continental blocks and primary organic belts, which amount of found massive sulfide deposits in the southern hemisphere is more than that in the northern hemisphere. Archaeozoic and Cenozoic-Mesozoic Eras are major metallogenic epochs for the massive sulfide deposits, and Late Palaeozoic next, but in ChinaEarly Palaeozoic more important and different visibly from the conditions of the globe. In addition, it is discussed that the metallogenic evolutions and formative settings of the global massive sulfide deposits, and emphasized especially that importance of ophiolite, which represent oceanic environments of back-arc basins in geological histories, preserved in orogenic belts to search VHMS deposits.Finally, a method is introduced to applicate of high field strength elements to discriminate tectonic settings of VHMS deposits.Key words: massive sulfide deposits; classification of metallogenic types; geological distributions in the globe; metallogenic evolutions and formative settings0 引言块状硫化物矿床广义上包括火山喷流或火山成因块状硫化物矿床(volcanogenic massive sulfide deposit,简称VMS矿床)和沉积喷流矿床(Sedex矿床),狭义上仅指火收稿日期:2007-03-;基金项目:国土资源大调查西北地区矿产勘查部署与选区研究项目(121201063507)和国家“十一五”科技支撑计划中西部大型矿产基地综合勘查技术与示范重大项目(国科2006-99)资助。

2009年12月December,2009矿床地质MINERAL DEPOSITS第28卷第6期28(6):850~855文章编号:025827106(2009)0620850206流体包裹体在矿床研究中的作用X池国祥1,赖健清2(1加拿大里贾纳大学地质系;2中南大学地学与环境工程学院,教育部/有色金属成矿预测0重点实验室,湖南长沙410083)摘要流体包裹体分析是现代矿床学研究的一个重要手段,对矿床类型的划分及成矿流体成分、温度、压力的研究有着重要的作用。

在矿质沉淀的主要机制中,流体相分离及流体混合的主要证据来自流体包裹体;对金属在气相中的搬运的认识,也主要来自包裹体研究。

成矿流体成分对认识金属在热液中的搬运方式起着重要作用,流体温度和压力数据是成矿流体动力学模式的重要制约。

关键词地球化学;流体包裹体;热液矿床;成矿热液;矿质沉淀;金属运移;综述中图分类号:P59文献标志码:ARoles of fluid inclusions in study of mineral depositsCH I GuoXiang1and LAI JianQing2(1Department of Geology,University of Regina,Regina,Saskatchewan S4SOA2,Canada;2School of Geoscience and Environmental Engineer ing,Central South University,Changsha,Hunan,China,Key Laborator y of Metallogenic Prediction of Nonferrous Metals,Ministr y of Education,Changsha410083,Hunan,China)AbstractFluid inclusion analysis is an important tool in modern studies of mineral deposits,as reflected by the statis2 tics indicating that about a quarter of the papers published in Economic Geology contain fluid inclusion studies. Fluid inclusions play an important role in the classification of mineral deposits and in the study of the composi2 tion,temperature and pressure of mineralizing fluids.Among the principal mechanisms of ore precipitation,flu2 id phase separation and fluid mixing derive their key evidence mainly from studies of fluid inclusions.Data on mineralizing fluid composition obtained from fluid inclusion analysis are key to understanding how metals were transported in hydrothermal fluids.Recent progresses in metal transport in vapor have been mainly contributed by fluid inclusion studies.Data on fluid temperature and pressure from fluid inclusion studies provide important constraints on hydrodynamic models of mineralization.Key words:geochemistry,fluid inclusions,hydrothermal deposits,mineralizing fluids,ore precipitation, metal transport,review大部分金属矿床(热液矿床)都是在地质流体中形成的。

海底火山成因的块状硫化物矿床的成矿作用

块状硫化物矿床广义上包括火山喷流或火山成因块状硫化物矿床(volcanogenic massive sul-fide deposit,简称VMS型矿床)和沉积喷流矿床(sedimentary-exhalation,即SEDEX矿床)[1]。

狭义上仅指VMS型矿床,是一种重要的有色金属矿床类型,其经济价值仅次于斑岩铜矿[2]。

VMS 型矿床与深海玄武岩-流纹岩建造紧密相关,可以分为三个建造亚段:弱分异作用、完全分异作用和双峰式分异作用亚段。

事实证明这类矿床的成矿作用贯穿整个地质历史时期,产生在与拉张作用有关的构造环境下,从太古代的地盾到现代的洋脊都有产出。

来自幔源的块状硫化物成矿带主要生成于如下地质构造动力学区域:①岛弧区;②洋脊区;③断陷盆地;④古板块边缘的断裂带。

吉林大学地球科学学院2008-2009 学年第一学期试卷课程名称: 矿床学 A (A 卷)考试时间: 150 分钟 考试方式: 闭卷、笔试一、回答下列概念(本题共25分,每小题 5分,选择5题回答)1.盐类矿床的沙洲成矿说和沙漠成矿说“沙洲说”是关于海相盐类矿床的形成作用的经典理论,认为成盐盆地原系一个海湾,海湾的出口处有沙洲的形成,它把海湾与大洋在很大程度上加以隔开。

由于蒸发作用很强,海湾中水面低于大洋海面,大洋的水通过很狭窄的海峡经常地或周期性地流入海湾以供给盐分,由于气候干旱而蒸发强烈,以促使海湾水的盐分不断增高,最后成为卤水,卤水继续蒸发,盐类矿物依次沉淀,就形成了海相盐类矿床。

“沙漠说”是关于湖相盐类矿床的形成作用的经典理论,认为分布于沙漠地区的闭流盆地接受了来自地表水和地下水带入的各种盐类物质,湖中的含盐量随着蒸发作用的进行而不断增高,原先的淡水湖逐渐发展成为咸水湖。

湖水因干旱而继续浓缩,至盐类矿物沉淀,就进入了所谓自析盐湖阶段,最后盐类矿物填满盐湖,就成为干盐湖。

2.边界品位与最低工业品位边界品位是指在当前经济技术条件下用来划分矿体与非矿体界限的最低品位,是在圈定矿体时对单个矿样中有用组分所规定的最低品位数值。

最低工业品位是指在当前经济技术条件下能供开采和利用矿段或矿体的最低平均品位。

3.同生矿床、后生矿床与同--后共生型矿床同生矿床(syngenetic ore deposits )是指矿体与围岩在同一地质作用过程中同时或近于同时形成的矿床。

后生矿床(epigenetic ore deposits )是指矿体与围岩分别在不同的地质作用过程中形成的,且矿体的形成明显晚于围岩的矿床.同-后共生矿床(syn-epigenetic ore deposits )是指在同一成矿作用过程中既经历了后生成矿作用,又经历了同生成矿作用而形成的矿床。

4.伟晶岩体的分带边缘带:伟晶岩边部与围岩接触带,由细粒结构的石英和长石组成;外侧带:由文象结构及粗粒结构的长石、石英和云母组成,有时可出现绿柱石;中间带:呈粗粒结构和伟晶结构,除长石、石英、云母外,出现大量的稀有、放射性、稀土元素矿物,且交代作用发育,是伟晶岩矿床产出的主要部位;内核:由石英块体或石英和锂辉石块体组成;5.MVT型铅锌矿床密西西比河谷型铅、锌矿床(Mississippi valley type Pb-Zn deposits,简称MVT),该类矿床是主要产于一定层位碳酸盐地层中的低温热液矿床,以美国中部密西西比河流域发育的层状铅、锌矿床为代表,因而得名。

产于钙质、炭质沉积岩中的,金呈次显微—超显微的浸染状赋存于含金黄铁矿中的一类金矿床,因20世纪60年代初最早发现于美国内达华州卡林地区而得名。

典型矿例:美国:Carlin,Getchell,Gold Quarry等;中国:东北寨、桥桥上、马脑壳、阳山、板其、牙他等.(小区域中的大资源)矿床特征:21。

陆缘地壳减薄拉张区.2。

矿床常呈群呈带出现,构成巨大的矿集区。

3.含矿主岩为各种不纯的(泥质、粉砂质、炭质)碳酸盐岩、细碎屑岩(钙质、炭质粉砂岩、页岩)和硅质岩。

4.成矿受构造控制明显,尤其是高角度正断层与有利岩性层位交切部位是成矿的有利场所。

5.常发育不同的围岩蚀变,蚀变带较宽,但蚀变较弱,矿体与围岩渐变过渡。

6。

矿体多呈似层状、透镜状和脉状,形态产状受高角度断层及其旁侧褶皱构造控制。

7。

中低温热液矿物组合:矿石矿物主要为黄铁矿、含砷黄铁矿、毒砂,次为辉锑矿、雄黄、雌黄、辰砂、白铁矿、磁黄铁矿等;脉石矿物为石英、玉髓、方解石、铁白云石、绢云母、重晶石、钠长石。

矿石构造以浸染状、细脉状、网脉状、角砾状构造为主。

金以次显微-超显微形式出现(含砷硫化物中—不可见次显微金,中晚期硫化物与石英等脉石矿物中—显微金和明金)。

8。

矿石中金品位一般低而分散,矿石储量一般在100万—1亿吨,品位1—15g/t.金储量一般为几吨至几十吨,个别达100t以上。

9.成矿流体具中低温、低盐度特征,含较高的CO2和一定量的H2S。

成矿深度一般在1—3Km。

成因:1。

含矿流体的来源:水主要来自下渗的大气降水,部分来自沉积物成岩压实过程中释放出的同生水;金属组分和硫主要来自沉积地层。

2。

含矿流体的迁移:含矿热液主要在重力(密度差)和构造应力等驱动下发生对流循环,并沿高角度断层向上运移,到达浅部后沿孔隙度和渗透率高的有利岩性层位渗透交代-充填成矿;金主要以硫氢化物络合物的形式搬运。

3。

矿质沉淀机制:成矿流体由于温度降低、流体成分改变以及与近地表含氧酸性溶液的混合而使金络合物分解,导致金沉淀富集。

第一章块状硫化物矿床1.块状硫化物矿床定义;泛指不同成因的含矿热水在喷溢出海底的过程中,在喷流口以下的热液通道中通过充填、交代作用,在喷流口以下的海底则通过与冷海水之间的相互作用,是海水中所携带的物质组分分别在热液通道和海底沉积下来而富集成矿的过程。

2.现代热水喷流成矿作用及其发生背景;现代海底热液成矿作用是岩石圈与大洋(水圈)在洋脊扩张中心、岛弧、弧后扩张中心及板内火山活动中心发生热和化学交换作用的产物。

热水体系类型:(1)红海及美国Salton海得热卤水;(2)样底热水喷流系统。

3.举例说明热卤水成矿作用;红海热卤水成矿:红海热水系统是一个与裂谷作用有关的、受岩浆热驱动的热水对流体系,高密度热卤水覆盖在尚未固结的含金属软泥上,通过同生作用使硫化物堆积而成矿。

4.现代洋底喷流热液的主要特征及性质;(1)构造背景及类型:大洋扩张中心的洋中脊,中等-快速扩张的弧后盆地以及海山上。

热水喷流的类型主要有两种。

一是高温的几种喷流形式。

二是低温的渗流作用。

(2)热水流体的化学性质:ph值和酸碱性:喷流流体都是酸性的。

(3)物理性质:温度:形成硫化物的热液喷流口的温度在2-350℃之间变化;流量:总流量的测定具有较大的不确定性;盐度:正常海水的盐度35‰,喷流流体的盐度从比海水低40%到高70%之间变化。

(4)密度:现代和古老的喷流流体的密度要比周围海底海水的密度要小。

5. 简述现代海底热液成矿作用;概念:现代海底热液成矿作用是岩石圈与大洋(水圈)在洋脊扩张中心、岛弧、弧后扩张中心及板内火山活动中心发生热和化学交换作用的产物(Rona,et al,1993)。

全球现代海底硫化物矿床或矿化现象调查结果表明,现代海底热液成矿作用与海底扩张作用密切相关,但硫化物成矿至少有以下3个方面的控制因素:①源自海水和岩浆流体的成矿热水流体;②高位岩浆房加热成矿流体对流循环的岩浆热源;③可使成矿流体(热水)进行循环的断裂裂隙系统。

VMS矿床概述一、VMS定义:Franklin et al、 (1981) Barrie and lIannington(1999), La、rge et al、 (2001b)等认为火山块状硫化物矿床就是受层状地层控制的硫化物集合体,成因上与同期火山活动有关,喷流沉淀于海底。

矿体可分为两个部分,一就是整合型的块状硫化物透镜体(>60%硫化物含量),而就是不整合型脉状矿体,往往在下部层序中出现。

VMS与VHMS、VAMS并不可以完全等同,VMS强调成因上与同期火山活动机制有关系,并不认为矿体一定赋存在火山岩石中,还可以赋存在与火山活动相关的火山或者沉积层序中。

二、区分SEDEX、VMS、条带状磁铁矿、浅成低温热液矿床形态上相似与产出相伴生的矿石类型应该加以区分。

其中SEDEX矿床与条带状铁矿床会经常与VMS矿床相伴生。

其中SEDEX矿床在产出环境上形成于大陆边缘裂谷环境,而VMS矿床形成于初始裂开岛弧地区;金属矿物成分上前者Pb-Zn ± Ag为主,后者为多金属杂合;最重要的就是形成机制的不同,后者为变质的海水携带者金属离子与硫离子,前者为盆地卤水携带者主要的金属离子类型与外来的硫离子(如生物来源的硫与海水中硫酸根的转变)(Lydon, 1995)、。

条带状磁铁矿建造也会与VMS矿床相伴生,通常产出在VMS矿床末梢呈大面积分布,由低温热流体中成矿金属卸载形成。

(Gross, 1995)、虽然被解释呈大面积的盆地流体作用形成,但就是在地球化学微量元素蛛网图上有相似之处。

(Peter and Goodfellow, 2003)、在地表火山环境下产出的浅成热液低温贵金属矿床与VMS矿床有着相同的高级泥化带与叶蜡石化现象。

(e、g、, Poulsen and Hannington, 1996; SUUtoe et al、,1996; Hannington and Herzig, 2(00)、但就是VMS矿床成因流体为变质的海水,很少为火山热液。

V M S矿床概述一、VMS定义:Franklin et al. (1981) Barrie and lIannington(1999), La.rge et al. (2001b)等认为火山块状硫化物矿床是受层状地层控制的硫化物集合体,成因上与同期火山活动有关,喷流沉淀于海底。

矿体可分为两个部分,一是整合型的块状硫化物透镜体(>60%硫化物含量),而是不整合型脉状矿体,往往在下部层序中出现。

VMS与VHMS、VAMS并不可以完全等同,VMS强调成因上与同期火山活动机制有关系,并不认为矿体一定赋存在火山岩石中,还可以赋存在与火山活动相关的火山VMS2(00).VMS谓的VMS矿体中金属含量的多少是由反应带中流体的温度,PH值,上升过程中的冷却速率,海底液体的混合数目所决定的。

通过与玄武岩反应形成的流体最高温度为350-400度,通常与CU-Zn矿床伴生,Pb矿少量出现。

如果是与沉积岩和长英质火山碎屑岩反应形成的流体产出Pb+Zn+Cu矿石,通常有较高的(Zn+Pb)/Cu的值。

Au的矿化可以出现在任意一种环境中,主要是受温度,Ph值,As,区域提炼再分配,岩浆成分的加入,沸腾和沉淀机制。

海底的成矿作用使得VMS可以形成大规模类型的矿床。

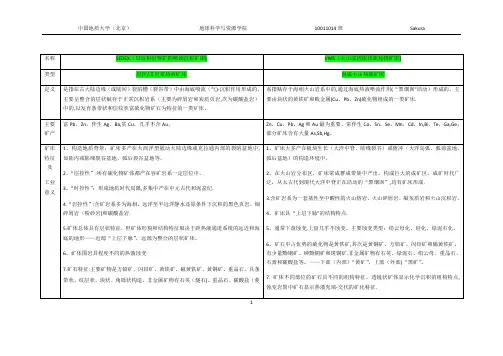

四、分类:VMS的分类方法有很多种,不同学者从不同角度提出了不同的划分方案,以往的划分依据主要可概括为:容矿岩石、矿石组成或成矿元素组合、大地构造背景等。

如可以基于矿物成分划分为Cu-Pb-Zn三角图划分法,富Au矿床。

也可以基于地质环境划分或者是围岩组成划分。

但是分类方法优劣并存,例如Cu-Pb-Zn三角图划分法很容易使用,但是却没有描述矿床的产出环境和可预测的储量。

按着地质环境划分比按照成分组成划分比较客观,同时对找矿也具有一定的指示意义。

这里我们通过岩石地层学方法基于在矿形成同时产出的火山岩和沉积岩岩层单元为依据进行划分,在Barrie and Hannington (1999)的基础上经行扩展。

中国科学院大学2013年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题科目名称:矿床学考生须知:1.本试卷满分为150分,全部考试时间总计180分钟。

2.所有答案必须写在答题纸上,写在试题纸上或草稿纸上一律无效。

一、名词解释(每个5分,任选6题,共30分。

如果多答,按照答题顺序的前6题给分。

)1、浓度克拉克值;2、伴生组分;3、矿田;4、斑岩铜矿;5、叠生矿床;6、卡林型金矿床;7、火山岩块状硫化物(VMS)矿床;8、密西西比型(MVT)矿床;9、浅成低温热液金矿床二、选择填空题(共60分。

)1、矿床由______和______组成,矿石由______矿物和______矿物组成。

(4分)2、下列元素与矿种: Mo、Zn、Pb、Cu、Ni、Cr、U、Mn、Sn、W、Au、Ag,在中元古代之前出现的有:___________________________,主要在显生宙产出的有______________________________。

(6分)科目名称:矿床学第1页共2页3、石英闪长岩的主要矿物成分及其含量范围___________、_____________、____________、___________,副矿物有______、______,与石英闪长玢岩直接相关的矿化类型和矿种有_____和_______,______和_______。

(10分)4、促使成矿元素从热液中沉淀出来的因素和条件主要为:____________、____________、____________、____________和_________________。

(5分)5、引起变质矿床化学成分变化的作用包括____________、____________、____________、____________和_________________。

(5分)6、金属硫化物矿床的表生分带自上而下可分为氧化带、_____________带和___________________带,其中氧化带自上而下又可分为完全氧化亚带(铁帽)、_____________亚带和_____________亚带。

VMS矿床概述一、VMS定义:Franklin et al. (1981) Barrie and lIannington(1999), La.rge et al. (2001b)等认为火山块状硫化物矿床是受层状地层控制的硫化物集合体,成因上与同期火山活动有关,喷流沉淀于海底。

矿体可分为两个部分,一是整合型的块状硫化物透镜体(>60%硫化物含量),而是不整合型脉状矿体,往往在下部层序中出现。

VMS与VHMS、VAMS并不可以完全等同,VMS强调成因上与同期火山活动机制有关系,并不认为矿体一定赋存在火山岩石中,还可以赋存在与火山活动相关的火山或者沉积层序中。

二、区分SEDEX、VMS、条带状磁铁矿、浅成低温热液矿床形态上相似和产出相伴生的矿石类型应该加以区分。

其中SEDEX矿床和条带状铁矿床会经常与VMS矿床相伴生。

其中SEDEX矿床在产出环境上形成于大陆边缘裂谷环境,而VMS 矿床形成于初始裂开岛弧地区;金属矿物成分上前者Pb-Zn ± Ag为主,后者为多金属杂合;最重要的是形成机制的不同,后者为变质的海水携带者金属离子和硫离子,前者为盆地卤水携带者主要的金属离子类型和外来的硫离子(如生物来源的硫和海水中硫酸根的转变)(Lydon, 1995).。

条带状磁铁矿建造也会和VMS矿床相伴生,通常产出在VMS矿床末梢呈大面积分布,由低温热流体中成矿金属卸载形成。

(Gross, 1995).虽然被解释呈大面积的盆地流体作用形成,但是在地球化学微量元素蛛网图上有相似之处。

(Peter and Goodfellow, 2003).在地表火山环境下产出的浅成热液低温贵金属矿床与VMS矿床有着相同的高级泥化带和叶蜡石化现象。

(e.g., Poulsen and Hannington, 1996; SUUtoe et al.,1996; Hannington and Herzig, 2(00).但是VMS矿床成因流体为变质的海水,很少为火山热液。

而浅成低温热夜贵金属矿床的流体多为火山热液或者多种流体的混合。

三、形成环境、机制VMS主要产出于碰撞环境中的拉裂扩张部位(洋-洋,洋-陆碰撞),随着开裂,沉陷,热的软流圈地幔物质挤入地壳基底而导致地壳变薄,从而形成双峰地幔来源的铁镁质火山作用和地壳来源的长英质火山机制。

裂开带中的火山活动就证明了浅部和中部地壳同成因的侵入活动。

造成毗邻火山岩层和沉积岩层中包含的海水的加热和变质。

扩张岛弧环境可以由初始岛弧玄武岩和高硅流纹岩由英云闪长岩和奥长花岗岩岩墙和岩床侵入体辨别。

形成机制:热传递水岩反应导致金属离子的淋滤同时在VMS矿体下部的半整合蚀变带中形成了热液对流体系。

这种长时间的循环体系会把深部的矿物质通过深部渗透性断裂带到海底卸载形成所谓的VMS矿床。

在有些地区也发现了金属矿物质直接来自次火山岩浆的现象。

矿体中金属含量的多少是由反应带中流体的温度,PH值,上升过程中的冷却速率,海底液体的混合数目所决定的。

通过与玄武岩反应形成的流体最高温度为350-400度,通常与CU-Zn矿床伴生,Pb矿少量出现。

如果是与沉积岩和长英质火山碎屑岩反应形成的流体产出Pb+Zn+Cu矿石,通常有较高的(Zn+Pb)/Cu的值。

Au的矿化可以出现在任意一种环境中,主要是受温度,Ph值,As,区域提炼再分配,岩浆成分的加入,沸腾和沉淀机制。

海底的成矿作用使得VMS可以形成大规模类型的矿床。

四、分类:VMS的分类方法有很多种,不同学者从不同角度提出了不同的划分方案,以往的划分依据主要可概括为:容矿岩石、矿石组成或成矿元素组合、大地构造背景等。

如可以基于矿物成分划分为Cu-Pb-Zn三角图划分法,富Au矿床。

也可以基于地质环境划分或者是围岩组成划分。

但是分类方法优劣并存,例如Cu-Pb-Zn三角图划分法很容易使用,但是却没有描述矿床的产出环境和可预测的储量。

按着地质环境划分比按照成分组成划分比较客观,同时对找矿也具有一定的指示意义。

这里我们通过岩石地层学方法基于在矿形成同时产出的火山岩和沉积岩岩层单元为依据进行划分,在Barrie and Hannington (1999)的基础上经行扩展。

经典的Franklin(2005)分类方案:Franklin(2005)根据同时期断裂或主侵入体所围限的岩石地层体系对VMS(火山成因块状硫化物矿床)(表 1.2)类型进行划分,该体系主要依赖于在给定背景下与矿床同时形成的主要火山岩和沉积岩岩石单元组合。

岩石地层分类方案是建立在以岩石组成为基础的Barrine and Hannington(1999)方案之上,并进行扩展。

该分类方案是基于在一个矿区中整个火山岩-沉积岩的旋回或者组合特征上,这个岩石组合的分布可能从数百平方米到20多平方千米之广。

VMS按照岩石层位学可以分为五类1,双峰式铁镁质环境(bimodal-mafic-settings)(eg:Noranda, Urals)初始俯冲裂开的岛弧上环境,多数为熔岩并含有<25%的长英质火山岩。

2,铁镁质环境(mafic settings)(e.g., Cypms, Oman)产出于初始岛弧后地区,主要围岩为蛇绿岩和<10%的沉积岩。

3,泥火山-铁镁质环境(pelitc-mafic settings)(e.g. , Windy Craggy, Besshi)产出于成熟的弧后环境含有相似的泥质岩和玄武岩组成。

4,双峰式长英质环境(bimodal settings)(e.g., Skel1efte. Tasmania)形成于俯冲的大陆边缘未成熟弧后地区,30%-70%的长英质火山岩系列5,长英质环境(siliclastic-felsic settigs):俯冲过程形成的成熟的陆缘弧后地区。

主要是陆源的沉积物和火山碎屑物质。

前三种主要矿产种类是Cu+Zn,后两种可以出现Pb。

然后五中亚类中又可以根据主导是熔岩相,火山碎屑相或者沉积相划分出下面的次类。

前三种双峰式铁镁火山岩,铁镁质火山岩,长英质火山岩,泥质岩-铁镁火山岩与洋内俯冲直接相关,对应的事初生的岛弧裂谷环境(1类型)到一个成熟的弧后裂谷环境(2,3类型)。

在太古代绿岩带中,1类型也包含地幔柱环境,3类型包括海山建造和弧后火山机制。

双峰式长英质火山岩(4类型)和硅质碎屑-长英质类型(5类型)主要行成于洋陆边界和陆缘弧后系统环境。

4类型主要行程与初始的俯冲陆缘岛弧环境,5类型行程与成熟后的陆缘弧后盆地环境。

1,2,4中以火山质岩石为主体相而3,5中主要是沉积相岩石。

随后我们把在洋中脊处产出的VMs矿床归入第2类中,因为他们的岩石学和矿产类型特征相似除了(MORB vs. arc-tholeiite-boninite地球化学上特征的差异。

六、不同类型对应的岩石学、构造环境、蚀变类型七、矿体特征一些观察表明矿体的品级和尺寸有以下特点:1,对于所有的矿体类型,Cu和Au的含量都很相似,硅质碎屑-长英质类型除外,其亏损Cu,镁铁质和泥质岩-镁铁质类型轻微富Cu,大量富集金,贫Zn。

2,两种长英质类型的Pb含量比镁铁质类型的Pb含量要高。

(Franklin et al., 1981);3,长英质为主类型的Ag含量较高,尤其是双峰式的长英质岩石类型。

4,火山岩为主的类型通常规模相似,铁镁质类型的较小。

与沉积物相伴生的两类类型通常矿体尺寸较大,硅质碎屑和长英质类型通常是其他类型的两倍。

表1.3 Franklin(2005)VMS矿体特征对比八、VMS形成年代通过表格1.3,可以得出VMS矿床随着年龄分布的变化特征,我们发现古生代的VMs矿床比其他时代的矿体总量总和还要多。

包括(Bathurst. Iberia. Urals. theMount Read and Lachlan belts and the Rudny Altai)总共存在六个主要VMS形成时期(图10)中新生代缺少VMS矿床不是因为这些时代的岩层不容易被保存下来,而是因为海下岛弧相关序列不常见或者未被发现。

每种类型的矿体的含量在不同时代也有变化,例如双峰式铁镁质类型主要产出于太古代和古元古代中,同样也是产出于中新生代。

镁铁质主要分布于古生代以后更年轻的年代和一小部分产出于晚太古代。

泥质岩-铁镁质矿产主要是在中生代,双峰式长英质类型平均分布但是在前寒武分布较少。

相反,双峰式铁镁质岩总是随着时间见见变少,但是镁铁质和泥质岩-镁铁质类型在前寒武序列总是不存在。

这些差异反映了随时间大地构造环境的变化,地球元素的变化。

前寒武纪中双峰式长英质类型和硅质碎屑-长英质类型的缺乏表明,地球早起洋陆构造环境并不是很流行。

总的来说,各种类型VMs的丰度随时间的变化反映了超级大陆的裂解时间如Rodinia, Pangea, Laurasia, Gondwana等。

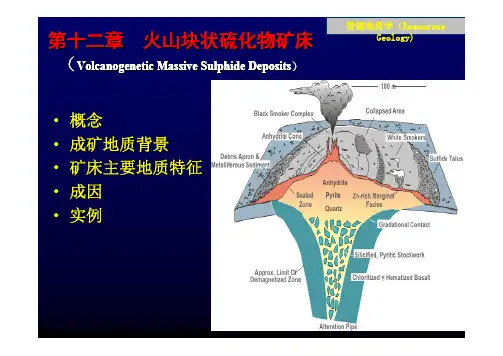

九、VMS的成矿模式目前普遍认为VMS是由火山作用所促发的热液系统的产物[2]。

VMS形成的普遍热液模式如下(图1.2):VMS成矿的最主要的6个地质因素包括:a 热源,驱动热对流系统,同时可能提供一些成矿金属;目前绝大多数观点支持次火山侵入岩的热源机制;b高温反应带,演化海水与火山岩和沉积岩的反应导致金属发生淋滤;c同火山期的断裂/裂隙,作为热流体的卸载运移通道;d下盘及上盘蚀变带,由于高温流体-岩石反应而成,包含上升的被加热改造的海水;e 块状硫化物本身,形成于近海洋地壳位置;f 远端产物,反映了热液系统对围岩的改造作用。

图1.2 VMS成矿模式图(Franklin, 2005)金属物质和硫的来源通常有两种来源,一是从底部蚀变带到矿体部位中通过水岩反应提取的物质,变质海水与岩层的反应萃取出岩层中的成矿物质。

二是火山热液中的带来的物质,通过脱挥发分使得带来成矿物质。

地质构造控制:VMS一般多产出在,超级大陆裂解后,形成的大陆再次拼合之前时期。

在洋洋俯冲,洋陆俯冲碰撞的地质环境中,由于俯冲板块后退,热的软流圈上涌,玄武质岩浆底侵于减薄的地壳之下,形成弧后拉张盆地。

一般形成双峰式火山岩,玄武岩根据距离岛弧远近可以有岛弧拉板玄武岩-MORB-碱性玄武岩的演化趋势。

玄武质岩浆的底侵导致上部地壳熔融形成长英质熔浆,进而形成英云闪长岩-奥长花岗岩等次火山岩侵入体。

同时形成大量的断裂构造,这样为海水下渗和热液的循环提供了有利的条件。

总得来说,第一次的次火山侵入到弧后盆地中,岩浆上拱,上覆地层形成了大量断裂。

促进了海水下渗,热液循环对流。

这些循环的热液萃取了周围岩层的成矿物质,如在玄武岩中的成矿金属Cu、Co、Au等,在沉积地层中的Pb、Zn等。

同时同期和后期岩浆热液携带部分的成矿物质参与到热液中,使得热液中携带了大量成矿物质,通过破碎、断裂喷出地表,与海水反应、沉淀形成了一个黑烟囱。