汉服复兴大事记

- 格式:doc

- 大小:37.00 KB

- 文档页数:4

简述中国服装史上的五次服饰变革

中国服装史上有五次重大的服饰变革,分别是:

1. 胡服骑射:发生在战国时期,赵国赵武灵王推出的一项政策。

为了加强军事训练和战争需要,赵武灵王下令将西北狩猎民族的裤褶、带钩、靴等引入中原,以紧窄利落的装扮替代了中原人宽衣大带的着装。

2. 开放唐装:发生在唐朝时期,是当时中国文化的高峰之一。

唐装的特点是宽大、舒适、流畅,以刺绣和花鸟图案为主要装饰。

3. 华贵清装:发生在清朝时期,是中国传统服装的顶峰之一。

清装的特点是华丽、精致、严谨,以龙凤和珠宝为主要装饰。

4. 西服东进:发生在民国时期,是中国传统服装和西方服装的一次融合。

西服的特点是贴身、简约、实用,以纽扣和领带为主要装饰。

5. 现代时装:发生在现代社会,是中国传统服装和现代时尚的一次融合。

现代时装的特点是创新、个性化、多样化,以设计师的创意和面料为主要装饰。

这五次服饰变革体现了中国传统文化和西方文化的交流和融合,也反映了不同历史时期的社会背景和文化特点。

中国汉服复兴:现状与展望一、历史背景汉服,作为中国传统文化的重要组成部分,历史悠久,源远流长。

它起源于周代,历经了秦汉、三国、魏晋南北朝、隋唐五代等各个历史时期,不断发展演变,直至明清时期,汉服逐渐形成了完整的体系和独特的文化内涵。

二、文化价值汉服作为一种文化载体,其款式、色彩、纹样、配饰等都蕴含着丰富的文化内涵。

汉服的复兴不仅能够传承和弘扬中华民族优秀的传统文化,更能够通过向世界展示中国独特的文化艺术形态,提升国家文化软实力。

三、时尚流行近年来,随着文化自信的增强和人们对传统文化的重新认识,汉服逐渐成为了时尚的代名词。

在街头巷尾、社交场合以及各类活动中,人们对于汉服的喜爱和接受度不断提升,汉服时尚逐渐融入了现代生活。

四、产业发展随着汉服时尚的流行,汉服产业也得到了迅速发展。

从传统服饰设计到相关配饰,从文化创意产品到文旅融合产业,汉服产业正逐步形成规模,成为新的经济增长点。

五、社会影响汉服复兴现象不仅在文化领域产生了深远影响,还折射出社会价值观的转变。

人们对于传统文化的尊重和推崇,对于民族精神的认同和归属感,正在推动社会价值观念的多元化和深度发展。

六、未来趋势随着汉服文化的普及和产业发展,未来汉服的影响力将进一步扩大。

一方面,汉服将更加深入地融入人们的生活,成为一种日常穿着;另一方面,汉服将作为一种文化符号,代表中国向全球传播中华优秀传统文化。

七、挑战与机遇尽管汉服复兴呈现出良好的发展态势,但也面临一些挑战。

如传统技艺的传承问题、产业发展中的创新问题、文化冲突中的认同问题等。

然而,这些挑战也为汉服复兴带来了机遇。

一方面,可以通过深入研究传统文化的内涵和特点,提炼出符合现代审美和需求的元素;另一方面,可以通过产业发展,推动汉服文化的创新和传播;同时,还可以通过加强国际交流与合作,提升汉服文化的全球影响力。

八、规范与标准化为了更好地推动汉服复兴,应注重规范与标准化。

在传统技艺传承方面,应建立完善的培训机制和考核标准,确保技艺的准确传承;在产业发展方面,应建立行业标准,规范产品质量和服务标准;在社会推广方面,应制定相应的行为准则和礼仪规范,确保汉服文化的正确传播。

汉服及汉服复兴的意义汉服是指中国传统的服饰文化,也是中国人的传统文化的重要组成部分。

汉服复兴指的是对汉服的传统造型和制作工艺的复原和传承。

汉服及汉服复兴的意义可以从以下几个方面来分析。

一、弘扬中华传统文化汉服作为中国传统文化的重要一环,因其历史悠久、形式多样而具有鲜明的民族特色。

汉服复兴可以帮助人们更好地了解和传承中华传统文化,促进对传统文化的传承和发展。

通过汉服的穿着和制作工艺的研究,可以增加对中国传统文化的了解,提高对传统文化的热爱和认同感,使人们更加珍视和尊重传统文化。

二、强调身份认同和文化自信随着现代社会的发展,人们的服饰趋向于国际化、多样化。

汉服的复兴可以提醒人们记住自己的身份根源,保持文化自信。

穿汉服不仅是一种服饰的选择,更是表达身份认同的一种方式。

汉服的复兴可以让人们重拾对中国传统文化的自豪感和信心,培养爱国主义情怀和文化自觉。

三、传承优秀传统美德和价值观汉服复兴不仅是对服装的传承,更是对传统美德和价值观的传承。

在传统文化中,汉服代表着中华民族的礼仪和优良品质。

穿汉服要求谦虚、端庄、庄重,这与现代社会追求时尚和个性化的风潮形成了鲜明的对比。

汉服的复兴可以帮助人们重新认识传统美德,并通过传统文化的教育和引导,培养起人们的道德观念和价值意识。

四、促进文化产业发展和旅游经济增长汉服作为中国传统文化的代表,具有较高的文化价值和经济价值。

汉服的复兴可以激发文化创意产业的发展潜力,推动相关产业链的繁荣。

通过制作汉服、举办汉服活动、开展汉服文化节等方式,可以提高文化产业的附加值,促进文化产业的发展和就业增长。

以汉服为特色的文化旅游也具有较高的吸引力,可以进一步推动旅游经济的增长和地方经济的繁荣。

五、增强人民的文化自觉和凝聚力汉服复兴可以激发人民对民族文化的自觉,促进社会凝聚力的增强。

通过汉服文化的传承和发展,可以加强人们对民族文化的认同感,增强社会共同体意识和凝聚力。

穿汉服的人们可以通过交流和互动,增进相互之间的了解和联系,形成更加紧密的社会群体。

中国古代汉服发展史

中国古代汉服的历史可以追溯至五千年前的新石器时代,当时的人们开始使用草、树皮、兽皮等原材料制作衣服。

随着时间的推移,中国人使用色彩分明的布料制作出了色彩缤纷的衣服,这其中最具代表性的就是汉服了。

汉服的正式出现可以追溯到中国的东周时期,当时的服装以华美绚丽为特点,装饰很丰富,常用的材料有锦缎、丝绸等。

秦汉时期开始成为东亚的服饰代表,成为后世服饰的典范。

然后经过唐代、宋代、元代、明代、清代等时期的发展,汉服在中国服饰史上逐渐形成并发展。

在古代,汉族各地的服装都有一定的差异,随着时间的推移和地域的变化,汉服也逐渐地演变出不同的风格和特点,例如唐朝的华贵风格、宋朝的素雅清丽风格、明朝的高贵典雅风格等。

汉服作为中国传统文化的代表之一,至今在中国仍传承不衰,成为了一种重要的文化符号。

近年来,更是得到了回归式的关注和推广,不少年轻人开始热衷于穿着汉服,参与相关活动,让汉服成为了现代社会中的一道亮丽风景线。

中国服饰发展简史中国服饰历史可以追溯到古代的龙袍、凤冠,但从现代的角度来看,我们将中国服饰的发展简史分为以下几个阶段。

第一阶段:琉璃时代(1949年-1976年)1949年,中华人民共和国成立,这标志着中国服饰发展进入了一个新时代。

在这个时期,中国重视下层人民群众的生产和生活问题,因此,目标实现与制造更为实用的服装,采用更为简单的材料和颜色。

衣服通常是以蓝色或绿色为主调,宽松休闲,体现了共产主义的平等和人民的实用精神。

在文化大革命期间,服饰设计被奉为非资产阶级化的符号之一,人民被教导着遵循一种简朴、无私、毫不奢侈的生活方式,许多服饰创意已被清除、砍掉、固定化而消失。

1978年,中国实行改革开放政策,这使得中国服装设计开始出现多元化和更多的国际化元素。

此期间,中国市场传入大量的国际品牌,同时也推动了本土创意和品牌的发展,华夏服饰、娇欣、姬月、和安逸尚等品牌逐渐崭露头角。

这个阶段同样也是中国服饰开始寻求文化与时尚结合的期间。

通过寻找服饰中的自我表达,出现一种以自然图案来表现中国文化的设计元素,如菊花、牡丹等。

在中国服饰创意设计领域,王陶峰、刘涛、万伟明等人崭露头角,他们通过本土文化元素的吸收和转化,推动了中国传统文化复兴和时尚之间的结合。

第三阶段:21世纪初至今(2000年至今)随着中国经济发展,越来越多的中国人开始更加重视服饰的品质和设计。

此外,中国的时尚产业也在迅速发展,国际知名品牌如H&M和Zara等流行衣物品牌已经在中国开设了许多品牌店。

这个时期,中国年轻一代的设计师已经开始使用全球的流行元素,如多层次,面料创新,以及对传统工艺的创新。

中国服装的文化熔合表明,中国服装正在寻求一种具有历史意义的全球位置,并在全球服饰市场中得到越来越多的认可。

总的来说,中国服饰发展历程丰富多彩,从经济时期到现在,中国人的生活方式,需求和观念都发生了很大的变化,同时这些变化也反映在了中国服饰的发展之中。

关于汉服的历史传说关于汉服的发展史,你了解多少。

跟着小编看看吧。

汉服,即中国汉族的传统民族服饰,又称为汉装、华服,主要是指约公元前21世纪在至公元17世纪中叶(明末清初)近4000年中,以华夏(汉后又称汉民族)民族文化为基础,通过自然演化而形成的具有独特华夏民族文化风貌性格,区别于其它民族的传统服装的装饰体系;或者说:“汉民族传统服饰(汉服)”是从夏商周时期到明朝,华夏(汉)民族所着的、具有浓郁华夏(汉)民族风格的一系列华夏(汉)民族服饰的总体集合。

汉服的历史和发展汉服是世界上历史最悠久的民族服饰之一。

《史记》载,华夏衣裳为黄帝所制。

“黄帝之前,未有衣裳屋宇。

及黄帝造屋宇,制衣服,营殡葬,万民故免存亡之难。

”(《史记》卷一五帝本纪第一)约五千年前,中国在新石器时代的仰韶文化时期,就产生了原始的农业和纺织业,开始用织成的麻布来做衣服,后又发明了饲蚕和丝纺,人们的衣冠服饰日臻完备。

黄帝时代冕冠出现,服饰制度逐渐形成。

夏商以后,冠服制度初步建立,西周时,逐渐完备。

周代后期,由于政治、经济、思想文化都发生了急剧的变化,特别是百家学说对服饰的完善有着一定的影响,诸侯国间的衣冠服饰及风俗习惯上都开始有着明显的不同。

并创造深衣。

冠服制被纳入了“礼治”的范围,成了礼仪的表现形式,从此中国的衣冠服制更加详备。

汉族的这一服饰制度自周代至明代,三千年来汉人服装的基本特征是没有大的该变。

一直三百多年的清初,这一服饰制度才崩溃。

1644年明朝灭亡后,清在与南明的战争中,清朝统治者为了达到削弱汉人的民族认同感,以便于维护满洲贵族统治的目的,而大力推行满族发型和满族服装,并以残酷的手段禁止人民穿戴汉族服饰,史称“剃发易服”(“剃发”也作“薙发”)。

这使得汉服逐渐消亡。

当时孔子的后裔衍圣公孔闻謤上书多尔衮,请求保存孔府家服饰,说:“先圣为典礼之宗……定礼之大要莫于冠服……惟臣家衣冠,三千年来未曾变易……”,遭到多尔衮拒绝。

今天的旗袍、长衫、马褂都是以满族为主体的民族服饰的改良和发展,而非汉族传统的民族服饰。

中国服饰发展史总结中国服饰发展历史可以追溯到五千多年前的新石器时代,随着时代的演变和文化的交融,中国服饰不断发展、演进,形成了独特的风格和特色。

以下是中国服饰发展史的总结内容:1. 新石器时代服饰(公元前6000年-公元前1600年):新石器时代是中国人类文明的起源时期,服饰简单朴素,多以兽皮、兽骨、竹简等为材料制作衣物。

在这个时期,服饰主要以保暖和保护身体为目的,没有过多的装饰。

2. 古代服饰(公元前1600年-公元1840年):古代服饰的发展主要受到周、秦、汉、唐、宋、明、清等朝代的影响。

这个时期的服饰逐渐丰富,不再只是保暖的工具,注重美感和社会地位的体现。

例如,汉代的袍子和襦裙成为了主要的服饰,唐朝时期的华丽服饰展现了盛世的豪华。

3. 民国时期服饰(1912年-1949年):民国时期的服饰带有现代化和西方化的影响。

随着国家的变革和社会的发展,人们对服饰的要求也发生了变化,西装和长袍成为了主流。

随着电影和音乐的兴起,时尚和潮流开始影响人们的穿着方式。

4. 当代服饰(1949年至今):中华人民共和国的成立标志着中国的崛起和独立性的增强。

在当代中国,服饰的发展受到了多种因素的影响,如国际化、经济发展和年轻人对时尚的追求。

中国传统服饰和西方服饰不断融合,形成了独特的风格,例如汉服复兴运动以及中国设计师在国际时尚界的崛起。

总的来说,中国服饰发展史展现了中国人民对服饰的追求和创新。

从简单的兽皮到华丽的汉服,从受到西方影响的民国时期到当代的多元化和个性化,中国服饰发展史见证了中国社会的演变和文化的传承。

中国服饰的演变不仅反映了时代的变迁,也是中国人民智慧和文化的结晶。

无论是古代还是当代,中国的服饰都以其独特的魅力和多样化的风格吸引着世界的目光。

中国服饰发展历程中国服饰发展历程可以追溯到远古时期。

早在新石器时代晚期,中国的祖先就开始使用动物皮毛进行身体的覆盖和保护。

随着时代的发展,人们开始将兽皮制成简单的衣物,为身体提供更好的保护。

古代的中国服饰主要分为男女两种。

男性的服装包括对襟长衫、袍、大袖衫等,而女性则穿着裙子、褙子、旗袍等。

古代中国的服饰注重华丽和轻盈的设计,常常使用丝绸等高级面料。

丝绸在中国古代被视为一种象征地位和财富的材料,成为服饰中的重要元素。

随着时间的推移,中国服饰逐渐受到外国文化的影响。

公元前3世纪至公元3世纪的汉朝时期,中国开始与丝绸之路上的西方国家进行贸易往来。

外来文化的影响带来了服饰的多样性和变化。

西方的裤子、袍子等逐渐融入了中国的服饰中,丰富了服饰的种类和风格。

到了唐朝时期(618年-907年),中国的服饰变得更加华丽和庄重。

唐朝时期流行的服装有褙子、马褂、袍子等,女性常常穿着宽松的衣裳和长裙。

此外,唐朝还流行使用各种配饰,如帽子、鞋子、腰带等,进一步突显了服饰的美感和个性。

进入宋朝(960年-1279年),中国的服饰逐渐趋向简约和实用。

宋朝时期的服装设计讲究合身舒适,注重细节和质感。

男性通常穿着褙子、袍子等,而女性则喜欢穿着襦裙、短褂等。

此时的服饰不再注重华丽的外观,而更加注重面料的质地和穿着的便利。

明清时期(1368年-1912年)是中国服饰发展的一个重要时期。

明朝的服饰注重面料和图案的选择,常常使用绣花和镶边等工艺,使服饰更加华贵。

清朝时期的服装则更加注重整体的平衡和匀称,男性穿着长袍和裤子,女性则穿着旗袍或改良版的襦裙。

近代以来,中国的服饰发展受到了西方文化的影响,融合了国内外的设计理念和流行元素。

中国传统的汉服、旗袍等在当代得到了重新的设计与创新,成为时尚界的亮点。

总的来说,中国服饰的发展历程经历了数千年的演变与改变。

从古代的简约华丽到近代的时尚创新,中国的服饰设计一直保持着独特的风格和魅力。

神话及传说时代汉服(前26世纪初—前21世纪初)夏朝汉服(前22世纪末—前17世纪初)神话及传说起源——中华始祖,传说中的上古帝王轩辕氏黄帝统一华夏部落。

在他治下,政治安定,文化进步,国势强盛,有很多的发明和创作,如文字,农业,音乐,历法等。

黄帝的正妃嫘祖,传说中就是她首创养蚕制丝织绢,从而发明了汉服。

嫘祖衣被天下,丝美中华,西周以来,奉为中华母祖,尊为先蚕。

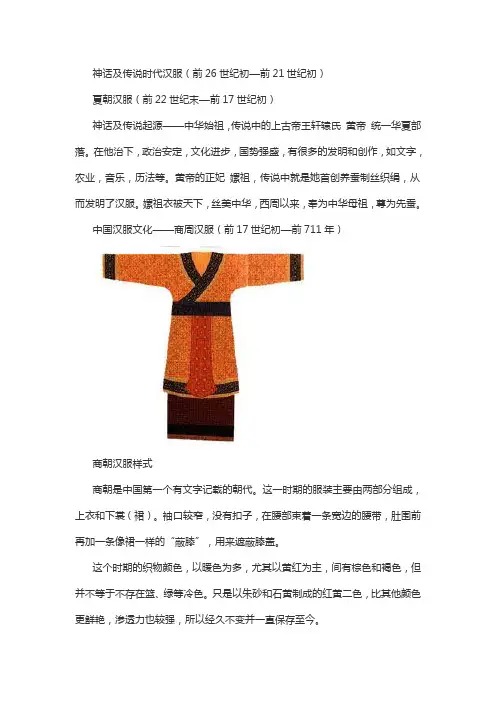

中国汉服文化——商周汉服(前17世纪初—前711年)商朝汉服样式商朝是中国第一个有文字记载的朝代。

这一时期的服装主要由两部分组成,上衣和下裳(裙)。

袖口较窄,没有扣子,在腰部束着一条宽边的腰带,肚围前再加一条像裙一样的“蔽膝”,用来遮蔽膝盖。

这个时期的织物颜色,以暖色为多,尤其以黄红为主,间有棕色和褐色,但并不等于不存在篮、绿等冷色。

只是以朱砂和石黄制成的红黄二色,比其他颜色更鲜艳,渗透力也较强,所以经久不变并一直保存至今。

上衣下裳:据考证,商朝时期就出现了上衣下裳(注:上穿衣下穿裳(裙),上下配套)款式,只不过那时的上袖子较短,下裳也较窄,那时已出现交领。

常服礼服那时就已分开,礼服制度,初步建立在那时,但还不完善。

上衣下裳为举国通行的统一款式。

综上所述,那时民族服装属性已经确立,上衣下裳为漢服体系的第一个款式,也是在后期属于最本原的款式。

发型:初期男子编辫,后期则将编好的辫盘到头顶,成为后来男子束发(漢族男子发式)的基础。

冠帽巾:那时已有了冠的雏形。

周代服饰大致沿袭商代服制而略有变化。

衣服的样式比商代略为宽松。

衣袖有大小两种样式,领子通用交领右衽。

不使用钮扣,一般腰间系带,有的在腰上还挂有玉制饰物。

裙或裤的长度短的及膝,长的及地。

冠服制度:西周最大的贡献以及对于后世的影响就是礼服制度(也叫冠服制度)的完善。

西周时期的礼服制度也是上衣下裳款式,但衣裳要有等级,要有章纹,出现组玉等相关礼服配件。

冠帽巾:那时的冠已发展齐全完善,基本后世的冠在当时都可以看到,有鹊尾冠,尚冠,长冠,筒冠,冕,弁等。

科普学习|汉服形制之朝代篇①之前按照汉服的基本款式向大家初步介绍了汉服的形制,今天我将以朝代发展的时间顺序来向大家介绍汉服的形制,使大家对每一个朝代兴起的形制以及盛行的形制有一个基本的认识。

话不多说,请直接往下看吧。

商朝(约公元前1600年—约公元前1046年)商朝是中国第一个有直接的同时期的文字记载的王朝。

根据众多的考古发现,这一时期汉服的基本样式已经完全成型,主要是采用上下两段的形制(上衣下裳制),上衣和下裳(裙),也就是我们现在所说的“衣裳”。

上穿交领窄袖式短衣,为了便于活动,腰身和衣袖的设计基本为紧窄的样式,没有扣子,在腰部束着一条宽边的腰带,肚围前再加一条像裙一样的“蔽膝”,用来遮蔽膝盖。

古代华夏族上衣下裳,束发右衽(指左边衣襟压在右边衣襟的上面,左衽是死者的穿着)的装束特点,就是在商代形成的。

右衽西周(前1046年—前771年)西周以严密的阶级制度来巩固帝国,制定了一套非常详尽周密的礼仪来规范社会,来安定天下。

服饰自然也不例外,服装制度成为了立政的基础之一,是每个人所处阶级的标志。

而其中对后世的贡献和影响最大的就是冠服制度。

周代服饰大体上沿袭了商代的服制,礼服制度依旧是上衣下裳制,在样式上比商代较为宽松,衣裳上开始有章纹,衣领依旧为交领右衽,多作矩式曲折而下;衣袖有大小两种样式,开始出现大袖、祛袂款式;衣长出现长大宽博式样,裙或裤的长度短的及膝,长的及地;不使用钮扣,一般腰间系带,有的还在腰上挂有玉制饰物。

西周贵族的服饰此图有说是西周服饰也有说是东周服饰东周(前770年-前256年)东周时期的常服礼服依旧是上衣下裳制,大袖只用于礼服中。

整体趋向于精美化发展,有“君子无故玉不去身”的说法。

由于春秋战国时期思想变动较大,诞生了汉服的另一种重要形制——深衣制。

深衣是把衣、裳连在了一起,上下缝合。

深衣延续了交领右衽的特点,不论贵贱男女、文武职别都可以穿着。

初期深衣的袖子多是直筒祛,后来逐渐形成外观类似半圆形弧度的袖子(祛袂),成为了深衣的定制,裙开始分为曲裾和直裾两种样式。

汉服发展史汉服又称汉衣冠、汉装、华服,是从黄帝即位到公元17世纪中叶(明末清初),在汉族的主要居住区,以“华夏-汉”文化为背景和主导思想,以华夏礼仪文化为中心,通过自然演化而形成的具有独特汉民族风格气质,明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系,可以说是中国“礼仪之邦”的体现,传承了30多项中国非物质文化遗产及受保护的中国工艺美术。

汉服不但是一件衣裳,而是包括衣、冠、发式、面饰、鞋、饰物等共同组合的整体的礼仪系统。

其基本特征是交领右衽、褒衣宽袖、系带隐扣,讲究天人合一,以其平淡自然、柔美流畅、含蓄委婉、典雅清新的气质,展现柔静安逸、娴雅超脱、泰然自若的民族性格,体现中国人平和自然、与世无争、宽厚仁爱的人生境界。

汉服文化历史悠久,源远流长。

起源于黄帝时代,定型于周朝,传承于秦朝。

在历史的传承和发展中,汉服是一个比较独立的服饰体系,也形成了比较独特的文化背景和民族风貌,并形成了比较鲜明的特色。

冠服开始初步形成,服装主要由两部分组成,分别为上衣和下裙;一般以小袖居多,而且没有扣子,大多衣服的长度在膝盖上下,不分尊卑,全部都制成上下两截。

穿在上身的那一截,称做衣;穿在下身的那一截,称做裳。

汉服基本定型。

周朝末年,多国并存,每个国家受到风土人情、百家学说影响,服饰空前丰富。

另一方面,北方游牧民族南下,其短衫、长裤、靴子等费非常有特色的胡服,给汉服的发展添加了新的元素。

秦汉时期的汉服得到了一定的传承。

承前朝的影响,仍以袍为典型,分为曲裾和直裾,袖也有长短两种样式。

秦朝男女日常生活中服饰形制相差不大,都是大襟窄袖,不同的是男子腰间系魏晋时期魏晋时期,服饰制度在秦汉的基础上发展,南北朝时期的服饰与之前也有了相当大的不同。

此时期,八王之乱带来了五胡乱华,北方少数民族入主中原。

随后,北朝先后建立了北魏、东魏、西魏、北齐、北周,与之对应,南朝有宋齐梁陈。

因此,这个时期汉服最大的特点就是相互影响、相互融合。

服饰以宽松舒适为主,男子用巾包头,好佩戴假鬓,袖口肥大,不受束缚。

汉服背后的历史故事汉服作为中国传统服饰的代表,背后有着丰富的历史故事。

汉服起源于中国古代汉民族的服饰文化,可以追溯到汉朝两千多年前。

汉族是中国最大的民族群体,他们的礼仪服饰一直占据着重要地位。

汉服不仅在外形上独具特色,更蕴含着深厚的历史文化内涵。

在中国古代,汉服作为一种高贵典雅的礼服,被用于重大场合如宫廷仪式、宴会和祭祀等。

汉朝是中国历史上非常重要的一个朝代,而汉服则成为了这个时期宫廷文化的象征。

汉服所表现的细节和款式都反映出当时的社会等级和礼仪制度。

比如,帝王所穿的汉服,袖口和褶子的数量都与其地位有关,而常人所穿的汉服则相对简单。

除了宫廷外,汉服也在民间普遍流行。

在中国的传统节日如春节和中秋节,人们常常会穿着汉服参加庆祝活动。

汉服作为一种文化符号,代代传承,体现了中国人民对传统文化的敬重和传承。

然而,汉服的历史故事并不仅仅局限于汉朝时期。

在元朝和明朝时期,虽然汉服被辅以一些其他的元素,但它仍然保留着古代汉民族服饰的特点。

而到了清朝,由于满族的统治,汉服被逐渐替代成了满族传统服饰,这也意味着汉服走向了边缘。

然而,近年来,中国汉服文化得到了一定程度的复兴。

汉服爱好者们开始致力于研究、恢复和传承汉服文化。

他们通过参加庙会、游行和演出等活动,使汉服重新走入大众视野。

同时,汉服也成为了中国文化的一张名片,吸引了越来越多的国内外人士对中国传统文化的探索和了解。

汉服背后的历史故事充满了情感和记忆。

它不仅是华夏文明的重要组成部分,更是中国文化的瑰宝。

通过了解汉服的历史故事,我们能更好地领略中国传统文化的博大精深,以及中华民族的文化自信。

久违的华夏——服章之美一、什么是汉服二、汉服的形制款式三、汉服的发展概况四、汉服存在的意义一、什么是汉服什么是汉服?……汉朝的服装吗?汉族的民族服装是什么?……唐装?旗袍?马褂??????????一、什么是汉服《易传》:“黄帝、尧、舜,垂衣裳而天下制,盖取诸乾坤。

”《帝王世纪》:“黄帝始去皮服,为上衣以象天,为下裳以象地。

”《史记正义》:“黄帝之前,未有衣裳屋宇,及黄帝造屋宇,制衣服,营殡葬,万民故免存亡之地。

”裳:从尚从衣,“尚”意为“摊开”、“展开”。

“尚”与“衣”联合起来表示“展开的(下)衣”、“衣摆”,裙子。

《楚辞·离骚》:“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。

”《尚书正义》:“冕服采章曰华,大国曰夏。

”《春秋左传正义》:“夏,大也。

中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。

华、夏一也。

”中国自古一直以华夏自居,衣冠服饰礼仪具备,号称礼仪之邦。

春秋战国时代,虽然各国诸侯繁多,但还是以正统周为天子,遵从周礼。

即使秦统汉兴,礼仪服饰也是依循。

而汉服一词最早见于正史《汉书》“后数来朝贺,乐汉衣服制度”。

这里的汉是指汉朝,但正是这个伟大的朝代,此后给了这个伟大的华夏民族一个特定的名号——“汉族”,服饰为“汉服”。

唐代《云南志》“裳人,本汉人也……初袭汉服,后稍参诸戎风俗。

”宋代《宋朝事实类苑》:“幽州……居民棋步,巷端直,列肆者百室,俗皆汉服,中有胡服者,盖杂契丹渤海妇女耳。

”元修《辽史》:“辽国自太宗入晋之后,皇帝与南班汉官用汉服;太后与北班契丹臣僚用国服,其汉服即五代晋之遗制也。

”明代《明实录》:“虏之初至也,以数骑汉服扣关,炸称为大同镇奉公役至者。

”虏:鞑靼。

乾隆《御制文集》:“及继世之孙,不数年而遂易汉服,又不数十年而遂以屋社。

吁,可不畏哉,可不怀哉。

”宋代杨蟠:“易道已南矣,清风今尚寒。

山人空再拜,不识汉衣冠。

”元代虞集:“我因国破家何在,君为唇亡齿亦寒。

南渡岂殊唐社稷,中原不改汉衣冠。

汉服运动历程简史(时间顺序)(由兰芷芳兮统计编撰、枫舞蓝衫补充整理)2003年7月21日,青松白雪上传自制汉服照,为当代自制汉服第一人2003年11月22日壮志凌云第一个被报道穿汉服上街的人,汉服运动的局面为之一新2003年12月22日信而好古在山东束发着汉服为学生上课,并且他是当代第一个自制深衣,穿深衣出门,束发着汉服的人,也是第一个着汉服为学生讲课的人2004年4月天涯在小楼做了一期《汉服会兴起吗》的专题节目,在天津电台播出2004年8月22日“轩辕慕雪”穿汉服参加黑龙江省第二届武术传统项目比赛,为汉服登堂入室寻求了天涯在小楼天涯在小楼一个新的通道2004年10月5日,来自北京、天津、上海、河南、黑龙江、河北的汉网网友共33人,在北京首次举行了全国范围内网友参加的、着汉服祭祀明朝民族英雄袁崇焕将军的活动2004年11月12日,天涯在小楼着汉服独身参加祀孔大典,并撰写《一个人的祭礼》,影响颇广2004年12月7日,寒门仕族和晨澍夫妇三人将篡改汉服成寿衣一词的某电子公司告上法庭,为汉服诉讼第一案2005年2月8日,除夕,深圳汉流莲一家迎接新年的到来,为着汉服迎新年第一人2005年3月13日,汉网网友“ufe”与“华夏复兴论坛”的儒生一共七人在济南举行了释菜礼,为儒学实践派的首次礼仪活动2005年4月17日,十多位来自全国各地的新儒生在山东曲阜孔庙,首次践行明代释奠礼,也是第一次统一着装的祭礼2005年5月6日,明德学堂举行依正式古礼进行的成人仪式,吴飞为周天晗行加冠礼,或为第一次正式的传统成人礼2005年10月1日至10月7日,首届汉网汉服知识竞赛暨十一北京聚会活动,来自全国各地的40多位汉网网友,参加了这次活动2006年1月8日,上海松江夏完淳墓汉服祭礼,首次身着“祭服”,行“古礼”,祭祀先烈。

摽有梅摽有梅2006年2月19日苑夫人在安徽合肥公开宣传汉服,是首次使用条幅,宣传单的方式公开介绍汉服。

国风服饰的发展史1.先秦时期:妇女不穿裤子穿裙子,人们常说的衣裳指的是衣服和裙子,上为衣,下为裳。

2.汉朝时期:最有名的是留仙裙,而且汉朝女人每层衣服的领子必须露出。

层层叠叠可以超过3层,名曰三重衣。

3.魏晋南北朝时期:这时的条纹间色裙走红,飘逸的长裙是诸位贵族女士的标配,而曳地五尺是常用标准,宽大的袖口缀有不同颜色的袖贴,条纹间色长裙让视觉很有跳跃感。

4.隋唐时期:隋朝时隋文帝厉行节俭,衣着简朴,不注重服装的等级尊卑,在位时平时只戴乌纱帽。

到唐朝,是我国封建社会的鼎盛时期,服饰也趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。

唐朝时期的女子服饰,可谓中国服装中最为精彩的篇章,其冠服之丰美华丽,妆饰之奇异纷繁,都令人目不暇接。

5.宋辽夏金元:宋代基本保留了汉民族服饰的风格,辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。

各民族服饰再度交流与融合。

6.明代:恢复汉族的传统,明太祖朱元璋重新制定汉服服饰制度。

明代皇帝戴乌纱折上巾(乌纱翼善冠),帽翅自后部向上竖起。

明初要求衣冠恢复唐制,其法服的式样与唐代相近,只是将进贤冠改为梁冠,又增加了忠靖冠等冠式。

7.清代:清王朝取代朱明,即以暴力手段推行剃发易服,按满族习俗统一男子服饰。

顺治九年(1652),钦定《服色肩舆条例》颁行,从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。

明代男子一律蓄发挽髻,着宽松衣,穿长统袜、浅面鞋;清时则剃发留辫,辫垂脑后,穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。

但官民服饰依律泾渭分明。

8.民国时期:(1)男装:民国初年出现西装革履与长袍马褂并行不悖的局面。

穿着中西装都戴礼帽,被认为是最庄重的服饰。

20年代前后出现中山装、逐渐在城市普及。

广大农村一直沿用传统的袄裤,头戴毡帽或斗笠,脚着自家缝纳的布鞋。

(2)女装:辛亥革命带来了多样化,一身袄裤之外,又多穿用袄裙套装。

20年代以来,妇女喜爱旗袍,旗袍逐渐成为时装而不衰。

9.现代服饰:中山装渐成男子主体服装,此外流行过军便装,人民装;女装受苏联影响,连衣裙风靡城市,此外还流行过列宁装等。

第一章序言第二章:汉服定义与其消失历史回顾1、汉服——汉民族的传统服饰2、汉服消失简史回顾第三章汉服运动简介1、汉服运动的概述2、汉服运动的内涵第四章近代汉服复兴前史料1、清占期:通过穿着汉服入殓传递族群记忆2、清末期:民族志士参考日本和服制作汉服3、民国期:政府颁定民国礼制采用汉礼汉服祭天4、近代期:台湾政府制定祭孔礼仪服饰第五章当代汉服运动发源记1、2001年至2002年:汉服名词思辨期2、2002年7月首个汉民族论坛建立,拉开了汉服的网络宣传阵营建立的序幕,也是有关汉服复兴的网络讨论期。

第六章当代汉服运动大事记1、2003年7月21日王育良上传自制汉服照,成为当代公开自制汉服第一人。

这是汉服消亡三百年后首次以其民族服饰身份亮相。

2、2003年9月1日李宗伟上传束发着深衣奏古琴照。

他也是当代第一个束发着汉服,穿汉服给学生讲课的人。

3、2003年10月30日武汉“采薇作坊”的邱锦超上传当代第一套汉服商品照,“采薇作坊”也是汉服运动中第一个汉服商家。

4、2003年11月22日王乐天穿汉服上街,成为首个被媒体报道的人。

汉服复兴运动扩大为公共事齤件,汉服运动的局面为之一新。

5、2004年8月22日刘斌穿汉服参加黑龙江省武术比赛,这是汉服第一次以武术服出现,为汉服与其它传统文化协同发展寻求了新思路。

6、2004年10月5日北京、天津、上海等地的33名网友,在北京举行了首次全国范围内的、着汉服祭祀先烈活动。

7、2004年11月12日方哲萱只身着汉服参加天津祀孔大典,并撰写《一个人的祭礼》,影响颇广。

8、2004年12月2日网友“大宋遗民”制作FLASH视频《再现华章》,引用大量汉服照片,并填词演唱,这也是第一个专门为汉服复兴运动制作的视频作品。

9、2004年12月7日丁晓棠、王琢和郭丽红三人将篡改汉服成“寿衣”一词的某电子公司告上法庭,这是汉服诉讼第一案。

10、2005年2月8日刘荷花全家着汉服迎春节,是将汉服引入家庭中过传统节日的第一人。

11、2005年3月13日吴飞与“华夏复兴论坛”七位网友在济南举行了释菜礼,为儒学实践派的首次礼仪活动。

12、2005年4月26日宋豫人在河南郑州开展了以汉服为主题的讲座,后逐步演变为《汉家讲座》,其视频在网络上广泛传播。

13、2005年5月6日礼仪研究者吴飞为吉恩煦着汉服行加冠礼,或为第一次正式的传统成人礼。

14、2005年8月,重庆大学学生张梦玥发表论文《汉服略考》,这是关于汉服概念的第一篇专业论文。

15、2005年10月1日由汉网组织的“首届汉服知识竞赛”在北京举行,全国各地40多位网友参加。

网友“小狐仙”的汉服舞蹈广泛传播。

16、2006年1月3日严姬的笄礼在武汉举行,这也是近200多年来笄礼的首次重现。

17、2006年1月8日50余位网友在上海松江,首次采用汉礼汉服祭祀先烈夏完淳,并开启了汉服团购先河。

18、2006年2月11日江阴文庙举行了祭祀“江阴三公”活动,也拉开了全国各地定期祭拜民族英雄的序幕。

19、2006年2月19日瞿秋石以条幅、宣传单方式公开介绍汉服,是汉服活动中第一次引入宣传标识,该方法沿用至今。

20、2006年3月1日全国第一家汉服实体店“汉衣坊”在北京开张,主营汉服礼服、汉式婚礼等。

21、2006年4月7日上海、杭州、北京等地网友着汉服过上巳节,这是汉服活动第一次与传统节日相结合。

22、2006年4月9日十几名学生身着汉服在中国人民大学举行乡射礼,这也是360年来中国大陆第一次再现射礼。

23、2006年5月16日武汉市516名学生穿汉服举行了成人仪式,这是官方首次参与主办的大型汉服礼仪活动。

24、2006年6月9日马来西亚华裔赵里昱着汉服从美国回到中国,是第一个穿汉服回家的海外华人。

25、2006年7月18日写给汉服运动的第一首原创歌曲《重回汉唐》录制完毕,此曲被广泛翻唱,并引发了众多汉服复兴者的共鸣。

26、2006 年7月21日中华人民共和国中央人民政府网将汉族着装图片更为“汉服”,这是汉服运动的一次突破。

27、2006年11月12日洪亮夫妇在上海举办周制婚礼,是当代第一对依古礼举办婚礼的夫妇,他们婚礼也成为了众多汉式婚礼的模版。

28、2007年3月11日两会期间,全国政协委员叶宏明提议,确立汉服为“国服”;全国人大代表刘明华建议,中国博士、硕士、学士学位授予时,穿着汉服学位服,这是汉服第一次进入全国两会提案。

29、2007年3月24日中国首家汉文化餐厅,“汉风食邑”在北京开张,店内的顾客都是身穿汉服就餐。

30、2007年4月5日20余家知名网站联合发布倡议书,建议北京2008年奥运会采用“深衣”作为礼仪服饰,并将汉服作为中国代表团汉族成员的参会服饰。

31、2007年5月福建汉服天下由福州民政局正式核准登记,成为全国首个官方认可的汉服协会。

32、2007年9月中国传媒大学成立“子衿汉服社”,这是第一个高校汉服社团。

33、2007年10月28日百度汉服吧首任吧主“溪山琴况”因心疾去世,享年三十岁。

“汉网”,“天汉网”,“百度汉服吧”等网站举办悼念活动。

34、2007年11月24日“Q版《大明衣冠》——漫画图解明代服饰”在天涯论坛发布,后出版为《Q版大明衣冠图志》,多次加印,影响颇广。

35、2008年1月23日第一本介绍汉服和汉服运动的图书《汉服》正式出版。

36、2008年1月26日珠海电视台春晚播出《汉服汉礼》节目,节目以汉服展示的形式介绍了汉服汉礼。

此后,汉服展示被广泛使用到汉服宣传中。

37、2008年2月20日汉服图片电影《三世书》在网上播出,这是第一部汉服剧。

38、2008年4月27日陈小末在韩国首尔穿汉服守护奥运圣火,掀起了海内外同袍穿汉民族传统服装迎奥运圣火的热潮。

39、2008年5月3日马来西亚“第一届华夏文化生活营”开营,通过穿着汉服、学习礼仪、感受华夏传统生活的方式,推动华夏文化在马来西亚的保存和传播。

40、2008年6月9日《华夏衣冠》电子杂志创刊号发布,这是国内第一本以汉服为主题的电子杂志。

41、2008年10月5日黄海清在无锡掌箍阎崇年,引发公众对于“康乾盛世”、“阎崇年的清朝历史观”、“中国学术界话语霸权”的思考与讨论。

42、2008年12月22日首部以汉服为主题的电视短剧《谁是你的梦》在成都电视台都市生活频道播出。

43、2009年1月28日百度汉服吧发布“汉服同袍自制新春拜年视频集”,自此以后汉服吧每年春节都向全球网友征集汉服拜年视频。

44、2009年3月7日英国网友以穿汉服巡游伦敦的的方式,揭开了海外汉服复兴运动的序幕。

45、2009年3月25日明华堂提出汉民族礼服设想,通过对汉族服饰传统面料的纹饰研究与复原,制作了新款袄、裙、披风套装,是高端汉服市场的先行者。

46、2009年5月27日浙江理工大学学生自制汉服学士服,是首次被媒体报道的实践着汉服照毕业照的活动。

47、2009年5月28日四川成都举办的端午节活动,签到人数为195人,参加活动者超过240人,观礼人数超过400,是当时规模最大的一次汉服活动。

48、2009年7月14日,西安的雷赟穿汉服参加中央电视台《开心学国学》节目,并向观众介绍了汉服,是穿汉服上汉文化类电视节目的首次尝试。

49、2009年8月16日杨娜身着汉服,与55个少数民族共同参加了“第十一届亚洲艺术节”,这是汉服第一次与55个少数民族服装同台亮相。

50、2009年10月28日“中国妆束复原小组”花费两年时间,复原了汉、唐、东晋三套衣裳和妆容,再现汉人先祖的妆容仪态。

51、2010年2月15日“汉家服裳”歪歪语音频道创立,这是最早的汉服YY频道,也是最早开设汉服相关讲座的YY频道。

52、2010年3月27日首个公益汉服动漫团队“汉风弄晴工作室”建立,并发布了大量汉服动漫作品,汉服动漫MV等,影响广泛。

53、2010年3月27日中国云南汉服向旱区大量捐水,影响着更多汉服个人或团队加入慈善行列。

54、2010年4月28日网友“树水”在网络上发布首部以汉服为题材的漫画小说《君思故乡明》,该漫画于2010年年底被印制成漫画本子在网上销售。

55、2010年5月1日来自浙江的十几位学生穿汉服游世博会,这是世博园里第一次出现汉服的身影,该事齤件被媒体大量报道。

此后更多来自世界各地的游客穿汉服游览世博会。

56、2010年7月21日第一个汉服广播剧社——青聆子衿工作室成立,并发布了《耀世风华》,这是首部汉服题材广播剧。

57、2010年10月16日成都的“反齤日游行”大学生们误认为孙婷(化名)所穿的汉服是和服,强行要求其脱下后在公共场合焚烧汉服。

58、2011年2月3日首届汉服春晚在网络上发布,共由23个节目组成,内容涉及汉舞、国画、诗词、刀剑等多方面,受到广泛关注。

59、2011年8月8日汉服地图——全球汉服信息查询系统正式推出,这也是服务于汉服运动的第一个公益程序。

60、2011年9月15日北京师范大学附属实验中学开设《走近汉服》选修课,并附有学校校本教材,这是汉服第一次进入教学课程。

61、2012年2月19日唐迪穿汉服参加江苏卫视《非诚勿扰》节目,这是涉及汉服的目前最有影响力的一期电视节目。

62、2012年3月6日留学生“璇玑”身着汉服在英国街头表演笛子,照片流传而走红各大网络社区。

63、2012年3月14日中央电视台播出纪录片《我为汉服狂》,这是首部汉服纪录片。

64、2012年3月31日“诗礼春秋”服饰2012品牌发布会在中国时装周上举行,展示了以汉服为设计蓝本的中国特色礼服。

65、2012年6月21日,江苏师范大学研究生毕业典礼暨学位授予仪式采用汉服汉礼的形式,此后每年该学校均采此形式对学生授予学位。

66、2012年9月27日成都汉文化研究交流会举办了中秋传统文化活动,并邀请当地政府、企业、文化界知名人士参加。

67、2013年4月30日首届海峡汉服文化节在福州开幕,两岸共有70家社团参加,台湾亲民党主席宋楚瑜先生赠送亲笔题词。

68、2013年6月23日徐娇和方文山分别以汉服,汉服混搭造型亮相第16届上海国际电影节闭幕式,成为首次汉服走红毯的两位明星。