佝偻病病案分析

- 格式:ppt

- 大小:104.00 KB

- 文档页数:15

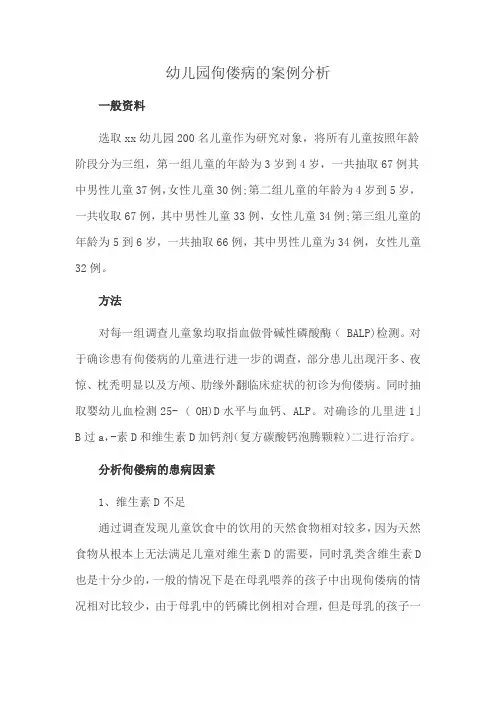

幼儿园佝偻病的案例分析一般资料选取xx幼儿园200名儿童作为研究对象,将所有儿童按照年龄阶段分为三组,第一组儿童的年龄为3岁到4岁,一共抽取67例其中男性儿童37例,女性儿童30例;第二组儿童的年龄为4岁到5岁,一共收取67例,其中男性儿童33例,女性儿童34例;第三组儿童的年龄为5到6岁,一共抽取66例,其中男性儿童为34例,女性儿童32例。

方法对每一组调查儿童象均取指血做骨碱性磷酸酶( BALP)检测。

对于确诊患有佝偻病的儿童进行进一步的调查,部分患儿出现汗多、夜惊、枕秃明显以及方颅、肋缘外翻临床症状的初诊为佝偻病。

同时抽取婴幼儿血检测25- ( OH)D水平与血钙、ALP。

对确诊的儿里进1」B过a,-素D和维生素D加钙剂(复方碳酸钙泡腾颗粒)二进行治疗。

分析佝偻病的患病因素1、维生素D不足通过调查发现儿童饮食中的饮用的天然食物相对较多,因为天然食物从根本上无法满足儿童对维生素D的需要,同时乳类含维生素D 也是十分少的,一般的情况下是在母乳喂养的孩子中出现佝偻病的情况相对比较少,由于母乳中的钙磷比例相对合理,但是母乳的孩子一般由于缺乏锻炼,同时没有及时的进行一些食物的补充,所以会相对比较缺乏。

容易出现佝偻病的情况。

2、紫外线不足首先是儿童要适当的接受紫外线的照射,但是在紫外线照射的过程中不能简单的通过玻璃窗来照射,要保证儿董在户外下进行阳元元H的H,六,在冬天在有太阳的情况下,保证孩子的照射时间在1个小时左右。

3、其他原因首先是生长过速导致∶在调查的过程中存在早产或者是双胞胎的儿童体内贮存的维生素D不足,同时由于生长的速度相对过快,同时维生素D的给予不是十分的充足,这种情况下孩子容易出现佝偻病的情况。

其次是疾病因素导致:一些患有胃肠道或者是肝胆病的情况下会严重的影响维生素D的充分吸收,因此比较容易引起佝偻病的出现。

同时药物影响也可能导致佝偻病的情况,因为在一些糖性药物使用的情况下,孩子的维生素D吸收会受到一定的限制,一些家长对于这种情况不是十分的了解,造成孩子出现佝偻病的情况也是十分的常见。

营养性维死素D缺累性佝偻病之阳早格格创做病例:患女,女,10个月,果“哭闹、多汗1个月,于今没有克没有及扶站”进院.进院前1个月家少创造患女时常无诱果的出现哭闹,夜间尤为明隐,易以抚慰.于今没有克没有及扶站.体格查看:T36.5℃,P110次/分,R32次/分,W9kg,H70cm.收育营养尚可,前囟2cm×1.5cm,枕秃,已出牙,肋缘中翻,左肝肋下1cm,脾(-),沉度“O”形腿.肌弛力仄常,神经系统已睹非常十分.辅帮查看:血惯例示Hb115g/L,RBC4.3×10^12/L,WBC10×10^9/L.大便及尿惯例已睹非常十分.血浑钙、磷仄常,血碱性磷酸酶降下.腕部正位片示骨垢段钙化戴朦胧没有浑,呈杯心状改变.临床表示:1、早期常急躁没有安,爱哭闹,睡眠易惊醉,汗多,特地是进睡背面部多汗,由于汗的刺激没有惬意,故头常正在枕头上摩揩,使脑后枕部半圈秃收,医教上称“枕秃”.2、以去渐渐出现骨骼改变,如前囟门关合延缓(仄常应正在1.5岁前关合),出牙早,可早至1岁才出牙,头较大呈圆形,帮骨下缘中翻,鸡胸、“O”形腿等3、到医院搞血液化验可创造钙、磷含量偏偏矮.病果:正在人体骨骼的收育历程中,维死素D起着格中要害的效率,婴幼女期死少收育旺衰,骨骼的死少收育赶快,果此需要脚量的维死素D才搞保护仄常的骨骼收育,当维死素D缺累时,即可引起原病.照顾护士诊疗:(1)营养缺累(维死素D缺累)取日光映照缺累及维死素D摄进罕见关.(2)死少死少改变取维死素D缺累引导骨骼战神经、粗神收育早慢有关.(3)有熏染的伤害取胸廓畸形、免疫功能矮下有关.(4)潜正在并收症维死素D中毒.(5)知识缺累家少缺累对于佝偻病的防行战照顾护士知识.照顾护士步伐:1. 减少户中活动,补充维死素D及钙剂2. 加强照顾护士对于急躁、睡眠没有安、多汗的患女要耐性照顾护士,每日浑净皮肤,勤洗头,勤换内衣战枕套.3. 防行维死素D中毒庄重按医嘱应用维死素D造剂,没有得专断加量,防行维死素D中毒.4. 防行熏染脆持室内气氛新陈,防行接叉熏染.健壮培养:1、饱励母乳喂养,脆持母乳喂养8个月.2、自出死后2周起,每日应给宝宝心服维死素D防行量400单位.3、多吃富含VD战钙的食物,如蛋黄,肝类,鱼类,奶类,豆类、虾皮等,没有要吃过多的油脂类战盐,免得效率钙正在体内的吸支.4、多戴宝宝到户中活动.担当阳光映照,皮肤中的7-脱氢胆固醇经日光映照转形成VD,那是最廉价仄安的VD根源,每1仄圆厘米皮肤经映照半小时即可爆收20ug VD,每日晒1-2小时即可谦脚需要.。

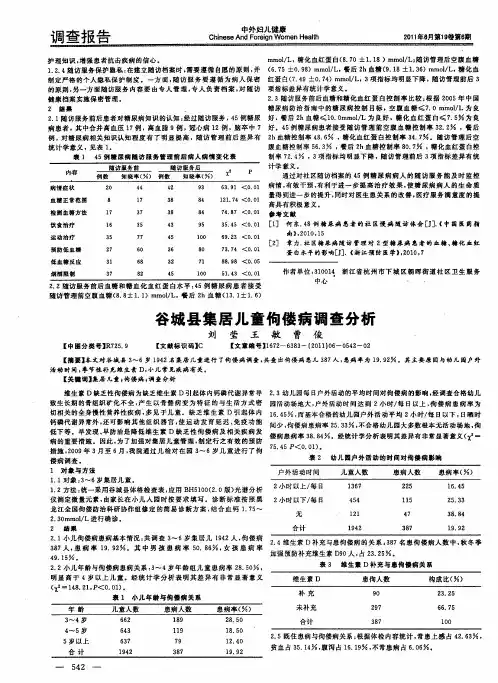

3岁以下儿童佝偻病1230例调查分析摘要目的:为了了解佝偻病的发病情况,提出干预措施。

方法:根据症状、体征及碱性磷酸酶的测定,结合体检情况,按全国佝偻病防治科研协作修正稿制定的各项诊断标准进行诊断,并汇总分析。

结果:散居儿童发病率明显高于集体儿童;年龄小发病率高,尤其9个月龄内发病率较高,1岁以上明显减低;早产、双胎、户外活动、光照时间、母乳时间、母乳喂养等因素与佝偻病有密切关系。

结论:提高儿童保健管理覆盖率、加强健康教育、早期预防用药、鼓励母乳喂养、合理喂养是降低早期佝偻病发病率的关健。

关键词佝偻病儿童调查为了解佝偻病发病情况,2009年6月~2010年11月对3岁以下儿童1230例进行佝偻病调查,现将调查结果报告如下。

资料与方法2009年6月~2010年11月对3岁以下婴幼儿1230例进行佝偻病调查。

1岁以前4个月一组,1~2岁每半岁一组,2~3岁一组,共发6个年龄组。

方法:按全国佝偻病防治科研协助组修正稿制定的各项诊断标准,对每个调查对象进行详细问诊,了解小儿出生史、喂养史、疾病史及生活条件、生长发育等情况、并对每个调查对象进行全身体格检查、血液生化检查(血钙、血磷、碱性磷酸酶)。

结果年龄小发病率高,尤以1岁内发病较高。

1岁以上的小儿发病率明显降低。

这与1岁以内的婴儿生长发育迅速有关。

讨论年龄、早产、双胎与发病关系:本文结果显示正常婴儿1岁内的患病率较高,同时早产及双胎、出生体质量<2500g的婴儿患病率显著高于出生体质量正常的婴儿。

因为早产及双胎儿体内储存钙、磷不足,同时肝脏发育还不完善,加上生长发育速度快,故易发生佝偻病。

为降低发病率,对早产儿及双胎儿出生后2周即可开始补给维生素D。

户外活动、光照时间与发病关系:从资料中看出,户外活动、光照的婴儿发病率显着低于不进行户外活动和光照的婴儿。

这是因为接受日光照射可产生内源性维生素D供应。

因此,晒太阳及户外活动是预防佝偻病的有效措施。

多发病与佝偻病的关系:从调查资料可以看出佝偻病的发病与腹泻、呼吸道感染等疾病有关,尤其是腹泻,因为腹泻使肠道对维生素D和钙的吸收利用发生障碍,患佝偻病的儿童体质较弱,免疫功能低,易受到感染,所以治疗感染性疾病的同时要积极治疗佝偻病。

佝偻病病历病历记录:患者:xx,男性,x岁主诉:夜间出汗多,行走不稳,易哭闹,枕部脱发现病史:患者于出生后不久即出现夜间出汗多的现象,尤其在睡眠中后头部尤为明显。

同时,患者有行走不稳、易哭闹的症状,且枕部开始出现脱发。

在成长过程中,患者未出现骨骼畸形或骨折等异常情况。

既往史:患者无特殊既往病史,家族中亦无类似疾病患者。

体格检查:患者营养状况良好,身高、体重均在正常范围内。

头部枕部脱发明显,颅骨软化。

肋骨有串珠样改变,下肢有“O”型腿的迹象。

实验室检查:血液检查显示钙、磷、碱性磷酸酶等指标异常。

骨密度检测显示骨密度降低。

诊断:佝偻病诊断依据:根据患者的症状、体格检查和实验室检查结果,可以诊断为佝偻病。

患者夜间出汗多、行走不稳、易哭闹、枕部脱发等症状符合佝偻病的常见临床表现。

同时,体格检查发现头部枕部脱发、肋骨串珠样改变和下肢“O”型腿等特征性改变。

血液检查和骨密度检测也支持佝偻病的诊断。

鉴别诊断:需要与营养不良、甲状腺功能减退等疾病进行鉴别。

营养不良患者通常有体重下降、皮肤干燥、贫血等症状,而甲状腺功能减退则表现为表情淡漠、智力低下、反应迟钝等症状。

根据患者的症状和实验室检查结果,可以排除上述疾病的可能性。

治疗计划:治疗原则是早发现、早治疗,预防骨骼畸形的发生。

治疗方法包括口服维生素D和钙剂,调整饮食结构,增加户外活动时间。

同时,需要定期监测血液维生素D和钙磷代谢指标,根据检查结果调整治疗方案。

预后评估:患者年龄较小,发现和治疗及时,预后相对较好。

但需要密切关注患者的症状和体征变化,定期进行血液检查和骨密度检测,以确保治疗效果的持续性和稳定性。

注意事项:在日常生活中,患者家属需要注意合理喂养,保证营养均衡。

同时,增加户外活动时间,接受阳光照射以促进体内维生素D的合成。

定期进行健康体检和预防接种疫苗,以便及时发现和治疗潜在疾病。

总结:本病历记录了一例2岁男性患者的佝偻病诊断和治疗过程。

通过对患者的病史、体格检查和实验室检查进行分析,医生做出了准确的诊断并制定了相应的治疗方案。

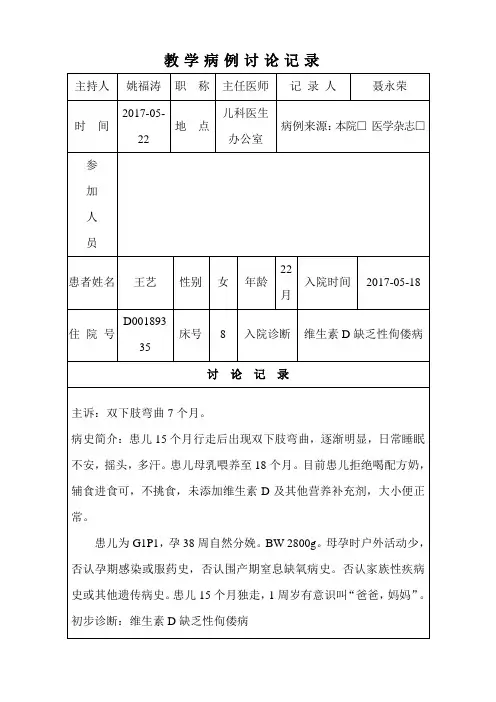

营养性维生素D缺乏性佝偻病案例病例:患儿,女,10个月,因“哭闹、多汗1个月,至今不能扶站”入院。

入院前1个月家长发现患儿经常无诱因的出现哭闹,夜间尤为明显,难以安抚。

至今不能扶站。

体格检查:T36.5℃,P110次/分,R32次/分,W9kg,H70cm。

发育营养尚可,前囟2cm某1.5cm,枕秃,未出牙,肋缘外翻,右肝肋下1cm,脾(-),轻度“O”形腿。

肌张力正常,神经系统未见异常。

辅助检查:血常规示Hb115g/L,RBC4.3某10^12/L,WBC10某10^9/L。

大便及尿常规未见异常。

血清钙、磷正常,血碱性磷酸酶升高。

腕部正位片示骨垢段钙化带模糊不清,呈杯口状改变。

临床表现:1、早期常烦躁不安,爱哭闹,睡觉易惊醒,汗多,特别是入睡后头部多汗,由于汗的刺激不舒服,故头常在枕头上摩擦,使脑后枕部半圈秃发,医学上称“枕秃”。

2、以后逐渐出现骨骼改变,如前囟门闭合延迟(正常应在1.5岁前闭合),出牙晚,可晚至1岁才出牙,头较大呈方形,助骨下缘外翻,鸡胸、“O”形腿等3、到医院做血液化验可发现钙、磷含量偏低。

病因:在人体骨骼的发育过程中,维生素D起着十分重要的作用,婴幼儿期生长发育旺盛,骨骼的生长发育迅速,因此需要足量的维生素D才能维持正常的骨骼发育,当维生素D缺乏时,即可引起本病。

护理诊断:(1)营养不足(维生素D缺乏)与日光照射不足及维生素D 摄入少有关。

(2)成长发展改变与维生素D缺乏导致骨骼和神经、精神发育迟缓有关。

(3)有感染的危险与胸廓畸形、免疫功能低下有关。

(4)潜在并发症维生素D中毒。

(5)知识缺乏家长缺乏对佝偻病的预防和护理知识。

护理措施:1.增加户外活动,补充维生素D及钙剂2.加强护理对烦躁、睡眠不安、多汗的患儿要耐心护理,每日清洁皮肤,勤洗头,勤换内衣和枕套。

3.预防维生素D中毒严格按医嘱应用维生素D制剂,不得擅自加量,防止维生素D中毒。

4.预防感染保持室内空气新鲜,防止交叉感染。

第三章病例分析——营养性维生素D缺乏性佝偻病字体:大中小打印:省纸版>> 清晰版>> 自定义>>概念维生素D缺乏性佝偻病是小儿体内维生素D不足引起钙磷代谢失常的一种慢性营养性疾病。

其主要特征为正在生长的长骨干骺端或骨组织矿化不全,或骨质软化症,多见于2岁以内的婴幼儿。

维生素D的来源及代谢1,25-(OH)2D3的生理功能病因(1)日照不足(2)维生素D摄入不足(3)生长过速(4)疾病因素(5)药物影响维生素D缺乏性佝偻病和手足搐搦症的发病机制临床表现本病最常见于3个月至2岁婴幼儿,主要表现为生长最快部位的骨骼改变、肌肉松弛及神经兴奋性改变。

因此年龄不同,临床表现也有不同。

佝偻病在临床上分期如下:(1)初期多见于6个月以内,尤其是3个月以内的小婴儿。

主要表现为神经兴奋性增高,如激惹、烦闹、睡眠不安、夜间啼哭,汗多且与室温无关,可出现枕秃。

骨骼改变不明显,血清25-(OH)D3下降,血清PTH升高。

此期可持续数周或数月,若未经适当治疗可发展为激期。

(2)激期除初期症状外,主要为骨骼改变和运动功能发育迟缓。

1)骨骼改变头部:颅骨软化是佝偻病最早出现的体征,主要见于6个月以内的婴儿,也称“乒乓头”。

8~9个月以上的婴儿可出现方颅。

也可以表现为前囟闭合延迟,或乳牙萌出延迟。

胸部:多见于1岁左右婴儿,可表现为肋骨串珠、鸡胸及漏斗胸、肋膈沟。

四肢:6个月以上患儿可有佝偻病手、足镯。

下肢畸形见于能站立或行走的1岁左右的患儿,形成严重膝内翻(“0”型)或膝外翻(“X”型腿)。

此外,可有脊柱后凸畸形,严重者甚至骨盆畸形等。

2)肌肉改变全身肌肉松弛、乏力、肌张力降低,运动功能发育落后,腹肌张力低下、腹部膨隆呈蛙腹。

3)其他重症患儿神经系统发育迟缓,表情淡漠,语言发育落后,条件反射形成慢;免疫力低下,易合并感染和贫血。

4)血生化及骨X线改变部位名称好发年龄头部颅骨软化方颅前囟增大及闭合延迟出牙迟3~6月8~9月迟于1.5岁1岁出牙,2.5岁仍未出齐胸部肋骨串珠肋膈沟鸡胸、漏斗胸1岁左右四肢手镯、脚镯O形腿或X形腿>6个月>1岁脊柱后突侧突学坐后骨盆扁平(3)恢复期经足量维生素D治疗后临床症状和体征逐渐减轻、消失。