语用学预设

- 格式:ppt

- 大小:224.00 KB

- 文档页数:75

论《警察与赞美诗》中的语用预设现象05120421 周玲外国语学院摘要作为一种语言现象,预设贯穿于我们每个人的生活之中。

为了成功传达我们所想要表达的意义或者达到一定的目的,我们常常有意无意地使用预设。

预设的研究过程是一个复杂的过程。

本文从认知的角度分析了预设以及它在欧亨利短篇小说《警察与赞美诗》中的应用。

关键词:语用预设;功能;分类;幽默;语境预设是语言学中一个重要的概念,指预先设定或先决的条件,也叫前提、前设或先设,它是由德国著名哲学家、逻辑学家和数学家弗雷格在1892年提出的。

预设以实际的语言结构意义为根据,靠逻辑概念、语义、语境等推断出的话语的先决条件。

预设可分为语义预设和语用预设。

语义学研究的是不受语境影响的语句的认知意义,与语句本身的意义有着密切的关系,具有稳定性的特点,可在实际的语言使用中,这种语义预设关系在一定的语境条件下会取消或被取消,这就为语用预设的分析提供了条件。

语言学家斯塔尔内克首次提出了语用预设这一概念,多数学者也都认为预设对语境具有敏感性和依赖性, “而且同发话者有关,发话者为保证语段信息流的畅通,根据自己对受话者的组织状态作出无需断言的假设,将受话者已经了解或被认为是已知了解的信息处理为预设信息。

”①语用预设具有单向性、主观性、隐蔽性的特点,在交际过程中又具有合适性和共知性的特点。

预设这一概念近年来已经成为逻辑学与语言学共同关注的研究范畴之一。

欧亨利作为一个短篇小说的大师为世界各地的读者所熟悉,他的作品被翻译成许多不同的语言,并且它们都具有很高的艺术价值。

欧·亨利是一个创造性的作者,他有着自己的写作风格。

通过阅读他的作品,人们会对他的幽默的写作方式有一个更深的了解。

这也成了同时代其他现实主义作家研究学习的基础。

有人说欧亨利的幽默和马克吐温很相似,这其实是不对的。

欧亨利的某些内容确实是继承了马克吐温的,但他也创造了独属于自己的一种幽默方式。

欧亨利喜欢用一种幽默的方式写一个悲惨的故事,这也使得他成为了一个现实的幽默大师。

浅析语义学和语用学中的“预设”问题摘要:”预设”(presupposition)也称之为前提,是语义学中的重要概念。

上个世纪70年代曾有大量文献讨论过这个概念。

一般说来预设分为语义预设和语用预设。

语义预设是以真值条件为基础的,存在于句子结构与句意之中。

语用预设是关于说话与语境之间的关系,其特征是预设的合适性和共知性。

本文从语义学和语用学角度浅谈”预设”在语义学中和语用学中的区别和联系。

关键词:语义预设;语用预设;区别和联系中图分类号:g648 文献标识码:b 文章编号:1672-1578(2013)08-0005-011.语义学领域的预设1.1 语义预设的理论基础。

语义学领域的预设研究句子本身固有的意义,不考虑说话人或者作者以及听众对语言的背景知识的理解,也就是说它与语境无关,它是建立在真值条件语义理论的基础之上的,例如:a. peter’s grandma bought him a new bike.b. peter has a grandma.上面的例子在语义学领域下根据我们学过的”真值条件”应该这样进行描述:如果a 是真实的,b则是真实的;如果a 是虚假的,则b还是真是的;如果b是真实的,则a 或者是真实的或者是虚假的。

具体到上面的例子,我们可以这样进行解释:彼得的奶奶给他买了一辆自行车是真实的,则彼得肯定是有奶奶的。

如果彼得的奶奶给他买了辆自行车是假的,那么彼得还是有个奶奶的。

而彼得有个奶奶,那他奶奶给他买自行车这件事是可真的也可是假的。

也就是说彼得的奶奶给他买不买自行车都是可以的。

1.2 语义预设的特点。

一般说来,语义预设有稳定性(stability)、可变性(changeability)这两个基本特点。

(俞如珍,1996,25)①稳定性(stability)。

语义预设依赖于语言内部词语的词汇意义和句子结构,不受外部语境的影响,因此是稳定的。

对语句进行否定或者加以疑问都不会影响句意和句子预设。

语用预设的认知语用研究参考文献全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:语用预设是语用学中的一个重要概念,其研究不仅有助于深入理解语言交际过程中的信息传递和理解,还可以帮助我们更好地解释人们之间的交际行为。

本文将从认知语用的角度探讨语用预设的相关研究,以期为语用学的进一步发展提供一定的参考价值。

为了更好地理解语用预设在认知语用中的作用,我们需要了解什么是语用预设。

语用预设是说话者在交际过程中基于自身知识、经验和语境所做的一些假设或推断,用来填补信息的缺失或解释信息的模糊性。

常见的语用预设包括共有信息、合作原则、礼貌原则等,它们在交际过程中起着至关重要的作用。

在认知语用研究中,语用预设的认知过程是一个复杂的认知活动。

尤其是对于语用预设的产生、传达和理解过程,需要结合语言学、心理学和认知科学等多个学科领域的知识来进行深入探讨。

佐治·葛莉斯、保罗·格里斯等学者对语用预设的认知过程进行了详细的分析,指出了语用预设的内在机制和认知规律。

在实际交际中,语用预设也常常会受到语言和文化背景的影响。

不同国家和地区的人们可能对同一种语用预设产生不同的理解和解释,这就需要我们进一步研究不同语言和文化背景下的语用预设认知规律。

安妮·格雷、安娜·希尔等学者的研究表明,语用预设的理解与语言习得、文化背景等因素密切相关。

语用预设的认知语用研究是一个复杂而有挑战性的课题,需要我们不断深入探讨。

通过对语用预设的认知过程、影响因素和跨文化特点等方面进行深入研究,我们可以更全面地理解语言交际的本质,为语言学习、语用教学和跨文化交际提供更有效的指导和支持。

希望未来能够有更多的学者投入到这一领域的研究中,共同推动语用学的进步和发展。

第二篇示例:语用预设是语言学领域中重要的概念之一,它指的是说话者在交际过程中基于语境和常识等因素假设对方对某些事实或说法具有的认知背景。

这种预设在语言理解和沟通过程中起着至关重要的作用,影响着信息的传递和解释。

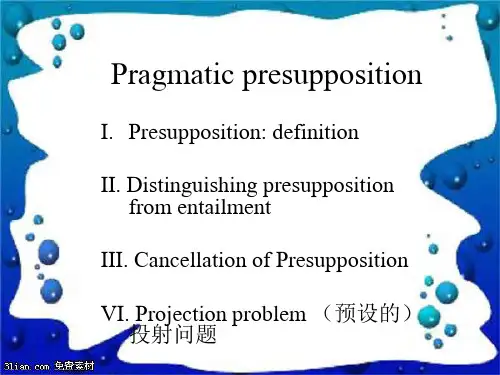

语用预设1.引言预设一直以来都是语言学尤其是语义学和语用学领域争议颇多的研究课题。

一方面,预设类似于蕴涵能脱离语境而存在,而另一方面,预设似乎对语境,例如句内语境又具有敏感性传统上,语义学理论将预设看作是基于语句间真值条件的一种语义关系。

语用学理论则倾向于把预设作为有效执行言语行为的适切条件或者说话人及其听话人共享的共有知识来对待。

2. 语用预设的概念预设也称“前设”、“先设”、“前提”,同时它也是一种推理,是从另外一个角度进行的推理即在语言结构的基础上,依靠逻辑概念、语义、语境等推断出话语意义的先决条件。

预设一般可分为语义预设(Semantic presupposition)和语用预设(Pragmatic presupposition)两种。

语义预设建立在真值条件基础上,绝大部分是由语言本身所引起的。

如John’s brother is ill.无论这话真实与否,前提“John has a brother”一直存在,此预设由属格“’s”而来。

可见语义预设是语句命题本身所拥有的一种意义,是静态的、抽象的。

但在具体的话语交际中,语句总是与具体使用相联系,处于一定的语境中,因此从单纯的语义角度来研究预设显然是不够的,有必要从语言使用的角度来研究预设,这就构成了预设的语用研究。

语用预设是指“那些对语境敏感的,与说话人(有时包括说话对象)的信念、态度、意图有关的前提关系”(何自然,1997:68)。

语用预设把预设和说话人联系在一起,与语境密切相关,是动态的、具体的。

语用预设一般可从以下五个方面来理解:(1)语用预设是说话人或当事人对语境所作的设想。

说话人对自然语言环境有他自己的理解,有一些设想,并基于这些设想展开话语交际,语用预设是话语产生的背景信息。

(2)语用预设涉及说话人或当事人的态度和意图。

说话人想通过自己的话语表明自己的观点态度,并希望听话者理解他的话中语,以达到说话人想要的效果。

(3)语用预设涉及说话人所作强调。

语用预设研究论文语用学论文的角度一、语用预设三、语用预设在话语交际中的作用1.改变、否定语义预设。

语用预设不仅比语义预设更灵活,而且能进一步改变甚至否定语义预设。

如:(1)Policeman:WheredidyouputthemotorbikeSupect:Ididnottealanymotorbikeatall.警察的问话里有一个语义预设“Yougotthemotorbike.”(你手头有这辆车),在审讯语境下,这无疑意味着嫌疑人“偷”了这辆车,这是警察故意设置的语用预设,目的是诱使嫌疑人承认并说出其所在,只是对方察觉到了这一用心,直截了当地推翻了这一语用预设——“我根本就没偷过车”。

既然没偷,当然不知其所在了。

因此,语用预设在特定的场合中可改变语义预设所含的意思。

语用预设涉及说话人的态度和意图(何自然,1998),说话人完全可以按照自己的意图巧妙地预设不利于对方的事态,再加上预设的隐蔽性,听话人不易识别说话人的别有用心,一不小心就会陷入其设好的圈套。

听话人要识破对方的意图,则要透过其语义层面的普通预设来把握其真正的语用预设。

语境中的语言因素和语境中的非语言因素都可导致语义预设的改变或否定。

预设对语境因素的这种敏感性表明了其语用性质(何兆熊,2000:297),因此很难把它作为一种纯粹的语义关系来研究,必然要从语用的角度来分析。

2.消除语句歧义。

许多语句从单纯的语义学角度看往往不止一种解释,存在语义歧义,但在一定的语境中,交际双方拥有共同的相关背景知识,往往不需要额外的解释就能使意思唯一确定,说话人对共享的语境知识的预设简化了交际言语,而交际对方完全能理解说话人的“不言而喻”。

如:(2)Thetallmanandthewomanleft.从语义角度看,这是一个歧义句,tall只修饰man呢还是修饰两者man和woman?事实上双方都明白当时在场的只有man是高个子,因此不可能产生理解上的歧义,也就不需要刻意的解释和说明了。

浅析语用预设在对外汉语教学中的运用伴随着中国国际地位不断提高并且由于中国经济快速发展,世界开始了学习汉语的热潮,越来越多的人开始学习中国话。

可以说,越来越多的人认可汉语的使用价值。

而在汉语的教学中,不可避免的要涉及到语用预设。

标签:语用预设;对外汉语;汉语教学一、语用预设的概念预设也称为前提、前设、先设,是语言哲学、逻辑学、语言学等学科研究中的一个重要概念,它始于语言哲学与逻辑学,其分析可追溯到语言哲学对所指与指称结构的分析。

预设最早是德国哲学家弗雷格在区分意义与所指时所注意到的现象,他在1892年撰写的《意义与所指》一文中曾用预设来解释语义-逻辑现象。

[1]对预设的最初研究一直运用于逻辑语义学中,当时的语义预设可理解为:两句话A和B,当A为真时,B为真;当A为假时,B也为真,这样B就是A 的前提。

直到70年代,语言学家发现预设与语境之间的关系,这一现象涉及了预设的合适性及共知性。

由此到今,越来越多的学者认为,预设是语用学研究不可分割的内容。

学者何自然曾提到,学界对于预设的兴趣是随着语言学分支和其它相关学科的发展而逐渐浓厚起来,尤其是语用学和翻译学的兴起。

最初只是局限在语义学方面,主要探讨命题的真值问题,然后,语言学家们认识到,由于语义预设有可取消性和语境依赖性,因此预设应该属于语用现象。

在笔者看来,语用预设是指交际双方所谈的内容是在某一背景下产生的,说话者所说的话或者预设基于一定的合适性和共知性。

语用预设同时具有一定的功能性,在说话者提前作出预设的情况下可能促使说话者接下来的活动更加顺畅,也可能带来意想不到的结局。

其实最早提出语用预设这一概念的是美国学者斯塔尔纳克,在他看来,如果一个命题是说话人在特定语境中的语用前提,这个命题就是说话人本人设想或相信的,它是说话人设想和相信他的说话对象能够清醒认定的。

也就是说,语用预设被理解为说话者和听话者双方都已经知道的信息,或者是通过他们的交际可以推理出的信息。

课堂上教师的语用学预设随着教育教学的不断发展,语用学在课堂教学中扮演了越来越重要的角色。

语用学作为一个相对年轻的学科,研究的是语言在社交交际中的运用方式及其与上下文间的关系。

教师在课堂上运用语用学知识,可以更好地指导学生学习英语,提高教学效果。

教师在教学中的语言运用是课堂上的重要一环。

教师的语用学预设,即教师对于学生们在课堂上实施的语言活动所选择的、以及所期待的语用行为,是教师行为的重要组成部分。

首先,教师要了解教学目标,为学生营造一个适当的语境。

教师需要明确教学目标,在课程设计方面考虑到学生的需求,为学生营造一个适当的语境。

例如在教授商务英语时,教师需要设置一个商务场景,并让学生理解在商业场景中适用的商务用语及语言风格,使学生能够理解商务语言的内涵和外延。

其次,教师需要以身作则,示范正向行为。

教师作为学生学习的榜样,不仅需要让学生学习如何说出正确的语音、语法和词汇。

更重要的是,教师将教会学生如何运用语言来交流,了解与他人的互动交流方式,从而培养学生的语言能力和交际技巧。

然后,教师还需要了解语用学的相关理论和知识,为学生构建实现教学目标的语用性任务。

教师需要了解语用学中的常见教学模式和实践,以合适的方式来促进学生的语言学习。

例如,在授课的过程中,教师运用“交流模拟”,通过给学生真实的场景和情境来模拟语言交流,培养学生交际能力。

除此之外,教师还需要了解在语用学中重要的话语策略。

教师应该按照学生的程度以及教学目标,选择特定的话语策略来教授学生。

例如,在教授英语口语的时候,教师会选择加强学生表达意图的策略,例如面部表情和手势,让学生能够清晰地表达自己的意思,并引导学生主动参与口语练习。

最后,教师还需要了解教学内容,并且选择恰当的语体,以提高语言学习效果。

教师需要了解不同的语体类型,并综合教学目标和学生的英语水平,选择合适的语体类型。

例如,在商务英语教学上,教师会选择正式语体来教学,让学生理解商务语言的正式规则和风格要求。

语⽤预设⽂档预设⼀、预设是语⾔哲学研究的课题之⼀1892年弗雷格提出“预设”这个术语。

⼆、语⾔学家对预设的关注是从他们对语义关系的研究开始的斯特劳森——区分句⼦和句⼦的使⽤。

句⼦没有真假,只有句⼦做出的陈述才有真假。

蕴涵(entailment)【哲学、逻辑学】涵蕴性(关系)——陈述S1蕴涵⼀个陈述S2——S1 S2预设(presupposition)斯特劳斯认为是⼀种特殊的语⽤推理(pragmatic inference)。

它跟逻辑含义或蕴涵不同,它是从指别词语(referring expressions)的使⽤规约得出的⼀种推理。

否定测试法(negation test)(1)John managed to stop in time.从(1)中可推断出:(2)John stopped in time.(3)John tried to stop in time.现在取(1)的否定得出(4):(4)John didn’t manage to stop in time.三、预设触发语预设跟某些特定的词(例如例句(1)中的manage)相联系,我们把这些产⽣预设的词语叫做预设触发语(Presupposition-triggers)。

卡图南(L.Kartttunen)——《预设现象》(Presuppositional phenomenon)⼀⽂中收集了31种预设触发语。

列⽂森(1983:181-184)挑选的预设触发语的⼀些例句。

(5)定指描写(Definite description)John saw/didn’t see the man with two heads.》there exists a man with two heads.(6)叙实动词(Factive verbs)Martha regrets/doesn’t regret John’s home brew.》Martha drank John’s home brew.(7)含义动词(Implicative verbs)John forgot/didn’t forget to lock the door.》John ought to have locked, or intended to lock, the door.(8)状态变化动词(Changes of state verbs)John stopped/didn’t stop beating his wife.》John had been beating his wife.(9)表⽰重复的词(Iterativers)The flying saucer came/didn’t come again.》The flying saucer came before.(10)判断动词(Verbs of judging)Agatha accused/didn’t accuse Ianof plagiarism.》(Agatha thinks) plagiarism is bad.(11)时间从句(Temporal clauses)Before Strawson was ever born, Freg noticed/didn’t notice presupposition.》Strawson was born.(12)分裂句(Cleft sentences)It was/wasn’t Henry that kissed Rosie.》Someone kissed Rosie.(13)带重⾳成分的隐形性分裂句(Implicit clefts with stressed constituents)John did/didn’t compete in the OLYMPICS.》John did compete somewhere.(14)⽐较和对⽐(Comparisons and Contrasts)Carol is/isn’t a better linguist than Barbara.》Barbara is a linguist.(15)⾮限制性关系从句(Non-restrictive relative clauses)The Proto-Harrappans, who flourished 2800-2605B.C., were/were not great temple builders.》The Proto-Harrappans flourished 2800-2650B.C..(16)违反实际的条件句(Counterfactual conditions)If Hannibal had only had twelve more elephants, the Romance Languages would/would not this day exist.》Hannibal didn’t have twelve more elephants.(17)疑问句(是⾮问句,选择问句,特殊问句)(17.1)Is there a professor of linguistics at MIT?》Either there is a professor of linguistics at MIT or there isn’t.(17.2)Is Newcastle in England or is it in Australia?》Newcastle is in England or Newcastle is in Australia.(17.3)Who is the professor of linguistics at MIT?》Someone is the professor of linguistics at MIT.四、语义预设和语⽤预设1、语义预设(Semantic presupposition)——卡茨和兰根道(Katz and Langendoen,1976)1.1关于可取消性(defeasibility):导致预设消失的语境因素分为两种:语境中的语⾔因素和语境中的⾮语⾔因素。

浅议语义预设及语用的预设1、预设理论简介Frege最早讨论预设问题 ,他说 :当我们说到“月亮”时 ,我们预设了该指称的存在。

当今当今西方语言学界对预设有一种常见定义 ,是通过与“蕴涵”相区别而给出的。

所谓蕴是一个语句的逻辑后果 ,而预设则是一个话语的前提条件。

Kempson总结过蕴涵与预设的别: A蕴涵 B,则当且仅当:A 真B必真 ,A假 B可真可假 ,B假 A必假;A预设 B,则当且仅当 :A真B必真,A 假B亦真,B假A可真可假。

例如:“张三不再爱李四”蕴涵“张三现在不爱李四”并且预设“张三曾经爱李四”。

Levinson则直接利用“蕴涵”概念给出了这样一个定义: A预设了B,则当且仅当:A蕴涵了B,并且非A也蕴涵了 B。

试以 Russell给出的一个着名例子为例: “The King of France is wise.”(A)蕴涵了“There is a present king of France.”(B),前者矛盾命题“The King of France is not wise.”(非A)同样蕴含了“There is a p resent king of France.” (B)。

从以上的论述可以看出,预设具有这样一个根本特征:即使在否定命题下,预设仍保持为一个常值。

2、语义预设语义预设的基础理论预设的语义研究始于英国着名哲学家斯特劳逊,他在《逻辑理论导论》(1952)一书中对预设进行了如下定义:“一个命题S预设S’,而且仅当S’是S有真值或假值的必要条件。

”语义学领域的预设是建立在真值条件语义理论(truth -conditional semantics)的基础上的。

如:(1a) Mark’s father bought him a book.(1b) Mark has a father.在真值条件语义逻辑下 ,这两句话的真实性关系可以描述为 :如果 (1a)是真实 (true)的,则(1b)是真实 (true)的 ;如果 (1a)是虚假(false)的 ,则 (1b)还是真实 (true)的 ;如果(1b)是真实 (true)的, 则 (1a)是真实 (true)或虚假 (false)的。

三、语用预设(一)关于语用预设1.语用预设的概念上个世纪七十年代初,“语言学家斯塔尔内克尔和凯南等人便提出了与语言运用现实语境密切相关联的‘语用预设’,以代替语义预设,目的是避免其封闭的句义限制、非语境性、静态性等弱点,实现预设的语境性、开放性、动态性,尤其是预设的合适性和共知性。

”①斯塔尔内克尔认为:“关于预设的一个粗略的定义可以是:一个谈话者在谈话中的一个给定的时间里设置P,仅当在他的语言行为中,他倾向于这样行动:好像他认为P当然真,也好像他假定了他和他的听众一样地认为P当然真。

”②后来又修正为“一个命题B在已给定的语境里是一个说话人的语用预设,如果说话人假定或者相信B,并且假定或者相信他的听众认为他正在做出这些假定或具有这些信仰。

”③预设不但与语境有关,而且与说话人有关,即预设不仅是句子和命题之间的关系,还包括说话人与语段之间的关系:如果一个命题是说话人在特定语境中的语用预设,这个命题不仅是说话人本身相信的,而且是说话人相信这一命题能够被听话人接受和认同。

王娟(2006)“对于语用预设,目前还没有一个普遍接受的定义,不同的语言逻辑学家有诸如不同的理解和阐释,有的理解较概括,有的理①杨翠(2006)《语言学中的预设分析》。

②[美]R.斯涛纳克尔(1972),《论预设》,胡泽洪译。

另:斯涛纳克尔即斯塔尔内克尔,不同学者的译法不同。

③斯涛纳克尔(1974),转引自杨翠(2006)《语言学中的预设分析》。

12 解较狭窄,归结起来主要有以下三种说法:“第一种从言语行为角度出发,把预设定义为:有效言语行为的条件,即实施某一言语行为所需要满足的恰当条件,或是使一句话语具有必要的社会实效性所必须满足的条件。

预设不构成话语的语句意义,只是为运用话语创造基础,使言语活动能达到交际的目的。

例如:‘请开门! 这个祈使句可用来实施一项表示‘请求’的言语行为,而这项言语行为必须具备下述条件时才是有效的,即交谈者之间的关系允许其中一个人去麻烦另一个人,受话者有能力完成‘开门’这个动作,并知道发话者指哪一扇门,而且门是关着的,等等。

从语用学角度谈广告中的预设从语用学角度谈广告中的预设预设也称“前提”、“先设”。

这是最早由最早由德国哲学家弗雷格(GottlobFrege)在1892 年发表的“On Sense and Reference”一文中提出的概念,并且在20世纪50年代被斯特劳森(Strawson),一位英国语言学家,发展这一概念。

并且将其的概念引入语言学研究的范围。

斯特劳森将预设现象看作是自然语言中的一种特殊的推理关系。

预设通常被分为语用预设和语义预设。

一、语用预设的定义语用预设,也被称为语用前提,这一的概念最早是由Robert Stalnake提出。

他认为,语用前提是话语表达和理解的内在隐含共识,也是说话人在组织语言信息时所设定的前提关系。

Stalnaker(1974)认为:“如果一个命题是说话人在特定语境中的语用前提;这个命题就是说话人本人设想或相信的;它是说话人设想和相信他的说话对象能够清醒认定的。

”通常来说,语用预设被解释为是交流双方都已知的信息,或者是至少能通过交流上下文可以得出的信息。

在交流中,有些信息通常被认为是已知的不需要单独陈列的信息,这些信息就是语用预设。

这种方式可以使交流更简洁而且高效。

何自然教授(1997)曾定义语用预设是指“有关的前提关系”。

“前提”暗示预设是一种推理,是从另外一个角度进行的推理。

在言语结构上,根据逻辑,场景,交际目的,社会关系等推断出话语意义。

二、语用预设的特征合适性和共知性是Levinson和何自然(1998)为语用预设总结的两个基本概念和特征。

语用预设必须依赖于语境,其合适性就是指预设要与语息息相关。

换句话说,合适性是与语境紧密结合,前提是言语行为的先决条件。

如:老师对学生说:(1)课代表收一下作业。

老师提出的“要求”是否合适是有一些了的语用前提作为先决条件的。

比如,班上确实有一位课代表,老师之前确实布置了作业,等等。

共知性则是基于说话者与听话者共同的知识系统的,说者先设定的某些特定信息若是想要被理解,接受者必须具备先设信息的相关知识。