马尾松毛虫自然种群生命表与防治关键期研究

- 格式:pdf

- 大小:179.71 KB

- 文档页数:6

【科普惠农植物医生ZHIWUYISHENG热处理两种方法。

4.生物防治利用生物及其代谢物质来控制病虫害的方法称为生物防治。

生物防治的特点是对人、畜、植物安全,害虫不产生抗性,天敌来源广,且有长期抑制的作用。

但往往局限于某一虫期,作用慢、成本高、人工培养及使用技术要求比较严格。

因此,必须与其他防治措施相结合,才能充分发挥其应有的作用。

生物防治可分为以虫治虫、以菌治虫、以鸟治虫、以菌治病和保护天敌(姬蜂、广肩小峰、猎蝽、螳螂)等。

5.药剂防治5.1食叶害虫防治国槐尺蠖、杨树枯叶蛾,天蛾类幼虫等,可喷施25%灭幼脲3号悬浮剂2000~2500倍液、2.5%溴氰菊酯乳油1500~2000倍液。

5.2刺吸式害虫刺吸式害虫主要有红蜘蛛、介壳虫、蓟马、粉虱、蚜虫等。

可喷施15%扫螨净乳油1000~1500倍液防治红蜘蛛;用40%速扑杀乳油1500~2000倍液防治介壳虫;用10%吡虫啉可湿性粉剂1000~1500倍液防治粉虱和木虱;用25%吡蚜酮悬浮剂1500~2000倍液防治粉虱和蚜虫;用1.2%烟参碱乳油800~1000倍液防治蓟马和蚜虫。

5.3天牛幼虫对浅层为害的天牛幼虫,可在树干上刷内吸性较强的45%毒死蜱乳油100~500倍液;对深层为害的天牛幼虫,可插“敌敌畏”毒签,用黏泥封口,形成密闭“毒气室”熏杀幼虫,效果较好[4]。

参考文献[1]贾倪高.枣树星天牛的防治[J].湖南林业,2009(4):29.[2]彭月英,张强潘,陈方景.桃红颈天牛的发生规律及综合防治技术研究[J].中国园艺文摘,2010,26(6):140-141.[3]丁银花,樊丽春.缙云县原生林木种质资源调查及保护对策[J].现代农业科技,2011(16):214-217.[4]薛小娟,闫茹.柳树光肩天牛的发生规律与综合防治技术[J].现代农业科,2010(22):174.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!酉阳县马尾松毛虫发生规律与防治对策胡斌重庆市酉阳土家族苗族自治县林业局,重庆酉阳409800摘要:经多年林地调查和室外饲养观察结果表明,马尾松毛虫在酉阳县一年发生3代,世代交替,虫态重叠,以低龄幼虫越冬。

马尾松毛虫的生物学特性观察与防治对策近年来马尾松毛虫在贵池区发生范围较大,为害时轻者树木生长明显减缓,重者把松针全部吃光,状似火烧,造成松树成片枯死。

为了尽量减少马尾松虫为害的损失,我们进行了马尾松毛虫生物学特性的系统观察和防治技术措施的研究。

现将结果报告如下。

1 分布及寄主马尾松毛虫属鳞翅目枯叶蛾科,分布于福建、广东、海南、广西、贵州、四川、湖南、江西、浙江、江苏、安徽、河南等省区,主要为害马尾松、黑松、油松、湿地松、火炬松等。

2 形态特征成虫雄蛾翅展36-49mm,体色茶褐到黑褐;触角羽状,淡黄至褐色;前翅较宽,外缘呈弧形弓出,翅面有3-4条不很明显的横条纹,沿外横线的黑褐斑到内侧为淡褐色,中室白斑较明显;后翅中间阴现淡色斑纹。

雌蛾较大,翅展42-57mm,体色较雄蛾浅,呈灰褐色;触角呈短栉齿状;中室白斑不明显。

卵椭圆形,初产时多为粉红色,也有淡绿、淡紫等,近孵化时呈紫黑色。

幼虫体色随龄期不同而有差异,大致可区分为棕红色和灰黑色两种,鳞毛也有银白色和银黄色两种;头部黄褐色;中、后胸背面有2条蓝黑色天鹅绒状的毒毛横带;身体两侧具白色长毛,并有灰蓝色纵带,由中胸至腹部第8节气门后上方的纵带处各有1白色斑点。

蛹纺锤形,棕色或栗色,腹末臀棘细长,末端卷曲。

雌蛹长26-33mm,雄蛹长19-26mm。

茧薄,灰白色或淡黄褐色,外有散生黑色短毒毛。

3 生物学特性每年发生的世代数,随地理分布而有很大的差异,长江流域的贵池区1年发生2-3代,但每年发生2代或3代的百分比并不尽相同。

其主要原因是由于气候的影响,此外与松树的受害程度、生长状况等等都有密切的关系。

当年平均温度在24℃以下,松树受害严重或生长势衰弱时,幼虫的发育就迟缓而且代数少;反之,幼虫发育就快,代数增多。

马尾松毛虫以3-4龄幼虫在针叶丛中、树皮缝或地被物下越冬。

来年2-3月平均气温升到10℃时出蛰。

成虫趋光性强,寿命4-10天,有很强的迁飞扩散习性,好飞向林木生长茂盛的中龄林和林缘产卵。

马尾松毛虫暴发年份自然种群生命表研究摘要通过组建自然种群生命表来研究暴发年份马尾松毛虫的种群动态,结果表明:在增殖期,马尾松毛虫的存活率达4.27%,种群趋势指数为7.60;在暴发初期,马尾松毛虫的存活率为4.25%,种群趋势指数为4.81,增殖期易引起马尾松毛虫种群数量的剧增。

说明防治马尾松毛虫的关键时期在增殖期末期。

关键词马尾松毛虫;暴发期;增殖期;种群动态;生命表马尾松毛虫(Dendrolimus punctatus Walker)是一种暴发性森林害虫,大量的历史记录和研究表明,马尾松毛虫的暴发具有一定的周期,一般每隔3~5年大暴发1次。

根据马尾松毛虫发生过程的特点,柴希明将马尾松毛虫发生类型分为:渐进发生型、暴发发生型、扩散发生型、低密度稳定发生型。

根据成灾程度和频次,侯陶谦将发生区域划分为常灾区、偶灾区和无灾区。

马尾松毛虫常灾区多为暴发发生型,偶灾区一般为渐进发生型、扩散发生型或低密度稳定发生型。

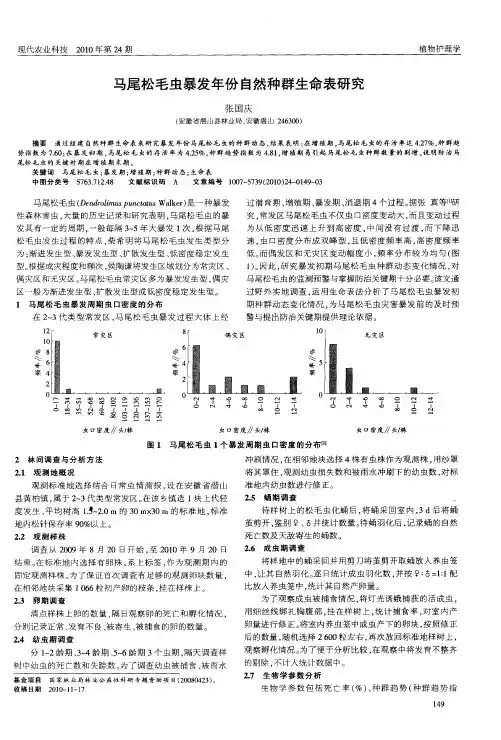

1马尾松毛虫暴发周期虫口密度的分布在2~3代类型常发区,马尾松毛虫暴发过程大体上经过潜育期、增殖期、暴发期、消退期4个过程。

据张真等[1]研究,常发区马尾松毛虫不仅虫口密度变动大,而且变动过程为从低密度迅速上升到高密度,中间没有过渡,而下降迅速,虫口密度分布成双峰型,且低密度频率高,高密度频率低。

而偶发区和无灾区变动幅度小,频率分布较为均匀(图1)。

因此,研究暴发初期马尾松毛虫种群动态变化情况,对马尾松毛虫的监测预警与掌握防治关键期十分必要。

该文通过野外实地调查,运用生命表法分析了马尾松毛虫暴发初期种群动态变化情况,为马尾松毛虫灾害暴发前的及时预警与提出防治关键期提供理论依据。

2林间调查与分析方法2.1观测地概况观测标准地选择结合日常虫情测报,设在安徽省潜山县黄柏镇,属于2~3代类型常发区。

在该乡镇选1块上代轻度发生、平均树高1.5~2.0 m的30 m×30 m的标准地,标准地内松针保存率90%以上。

新知新农业2021年/第06期/下半月刊/总第945期森防工作中的马尾松毛虫防治技术探究张晓丽(朝阳县林业草原局森林病虫害防治检疫站,辽宁 朝阳 122000)摘 要:在我国目前的森防工作中,马尾松毛虫是比较常见的重大灾害。

这种虫害的威力较大,对森林造成危害的面积较大,严重影响了我国林业的发展。

因此,本文简单分析了一系列森防工作中马尾松毛虫防治技术。

关键词:森防工作;马尾松毛虫;防治技术马尾松毛虫一旦发生,将会迅速暴发,能够在短时间内蔓延整个森林,对森林造成巨大的安全隐患。

尤其是在天气炎热的夏季,由于雨水比较充足,适合马尾松毛虫的生长和繁殖。

因此,在森防工作中,对马尾松毛虫的防治工作十分重要,需要针对实际情况,采取有效措施对马尾松毛虫进行有效防治,保证森防工作的顺利进行。

1 马尾松毛虫防治的传统对策1.1 人工控制对策在我国的50年代中期,已经提出了关于马尾松书虫的防治措施。

其中,有关林业部门提出要以早发现、早防治为原则,并且要坚持持续防治。

一旦发现马尾松毛虫的林木,要进行刮树皮、摘除虫茧等操作,将马尾松毛虫的成长扼杀在摇篮中,还可以配合一些农药来使用。

虽然人工控制的方法具有一定的局限性,浪费了大量的时间、人力以及精力,但是在防治马尾松毛虫方面也取得了较大的成效。

1.2 化学防治对策50~70年代末期,有机氯的出现成为我国当时处理马尾松毛虫的重要防治手段,对于大面积的害虫防治有良好的成效。

但是长此以往,由于马尾松毛虫对于药物有了一定的抗药性,因此,需要通过不断地增加药量来防治马尾松毛虫,容易形成恶性循环。

在后来的防治发展中,森防有关人员对有益生物引起了重视,尤其是对白僵菌、寄生蜂等的研究,逐渐出现了生物防治实验。

1.3 综合治理对策80~90年代末,通过对马尾松毛虫发生病虫情况的研究,提出了分类防治工作。

在部分马尾松毛虫比较严重的地区采用农药防治,并且配合封山育林的方法。

在马尾松毛虫的防治过程中进行封山育林工作十分重要,不仅可以提高森林的自控能力,并且还能够对害虫进行有效控制和预防。

新邵县马尾松毛虫的发生与防控一、马尾松毛虫的生态习性1. 马尾松毛虫简介马尾松毛虫学名叫Malacosoma neustria Linn,是一种非常常见的毛虫害虫。

成虫是一种中等大小的翅膀。

雄虫的翅膀呈金黄色,雌虫的翅膀呈红色,翅膀上有黑色的图案。

雌虫一般在4、5月份产卵,每次产卵的量约2000-3000颗。

卵在树干、树皮、木头或石上产卵,几天内会孵化为幼虫。

马尾松毛虫的幼虫主要以树木叶片为食物,喜欢栖息于松、柏、杉等树种上。

它们在一个季节内可能会经历5次以上的蜕皮,成长为越来越大的幼虫。

幼虫的食量非常惊人,一只幼虫成虫能吃掉50平方厘米以上的嫩叶,所以在大面积的林木上,马尾松毛虫的危害是非常可怕的。

马尾松毛虫主要危害是以幼虫状态引起的,尤其是在6、7月份成虫阶段,幼虫以蜕皮期和曲式食叶期的危害最为严重。

幼虫危害主要表现在他们会在树干上结网,凭借其优势成规模的群体在树木上死死的包围并食其叶片,严重破坏树木的养分吸收通道,严重时会导致林木死亡。

在严重危害的区域,由于幼虫的排泄物会降低树叶的光合作用,导致养分不能合成,进而影响树木生长。

二、新邵县马尾松毛虫的发生情况新邵县目前主要栽种松、柏、杉等树种,而这些树种都是马尾松毛虫的主要食物来源。

由于新邵县地处湘赣黔边交界处,气候温暖湿润,尤其适宜马尾松毛虫的生长繁殖。

再加上新邵县农业生产相对集约,在很多地方树木种植密集,这就为马尾松毛虫的生长提供了充足的条件。

近年来,新邵县马尾松毛虫的发生频率逐年增多,给林木和农作物生产带来了巨大的危害。

1. 预防防治新邵县政府及相关部门应注意加强马尾松毛虫的监测预警工作,提高对这一害虫的认识和了解。

加强宣传教育,引导农民朋友了解马尾松毛虫的危害特点,做好害虫识别,为害引发时能第一时间进行预防处理。

2. 生物防治对于马尾松毛虫这一害虫,可以采用一些生物防治的方式进行控制。

例如可以利用天敌鸟类和天敌昆虫等天敌对马尾松毛虫进行控制,也可以利用一些微生物制剂对马尾松毛虫进行防治。

新邵县马尾松毛虫的发生与防控新邵县位于湖南省中部,是一个以农业为主的县域。

在农业生产中,农作物遭受到各种病虫害的侵害是常见的现象,其中马尾松毛虫就是一种常见的害虫。

马尾松毛虫主要以松树和杉树为害,喜欢在春末夏初的阳光下活动,以松树的叶为食,给农村的经济林、旅游林和城市绿化等造成了严重的危害。

对新邵县马尾松毛虫的发生与防控进行深入的研究,有利于减少农作物的损失,提高农业生产效益,保护生态环境。

马尾松毛虫的发生和生活习性马尾松毛虫是松毛虫科、松毛虫属的昆虫,是松树的重要害虫之一。

成虫体长约30mm,前翅褐色,上面有8个椭圆形黑斑,后翅淡黄色。

幼虫体长约30mm,毛茸茸的身体呈现出黄绿色,头部黑色,外观呈现出一种毛绒绒的模样。

马尾松毛虫喜欢在树叶上产卵,幼虫孵化后就开始觅食松树叶子,并以松针为主食,尤其是喜欢在春季以及初夏阳光较强的时候活动。

马尾松毛虫主要分布在新邵县的山区及郊区,主要分布于经济林、旅游林和城市绿化等地方。

马尾松毛虫危害严重,一旦发生虫害,将对树木造成较为严重的危害,极大影响树木的生长和发育。

马尾松毛虫传播疾病、寄生蜂虫、蜈蚣等昆虫,尤其以松树为主要繁殖和寄生对象,使树木失去大量营养,导致树木生长受到严重抑制,严重影响了松树的成活率及整体的生长发育,严重时还会危及整片松树林的生命。

新邵县马尾松毛虫防治方法一、农药防治1、防治时机:一般来说,面积比较大的松树林,可以采取人工或喷药的方式进行防治,一般在虫害孳生的初期及严重时期进行防治,以便控制虫害的进一步扩散。

通常,马尾松毛虫孵化在5月上下的复仇期是它们最容易感染的时间,因此在5月初进行药剂喷洒即可有效的控制。

2、农药的选择:选择有效成分含量高、剂型稳定、毒力深浅适中,到叶片上的表现能力强的农药进行防治。

可以选用杀虫剂氟氯腈、苯乙酸乙酯、阿维菌素等,这些农药对虫害的控制效果比较好。

3、喷洒方法:采用微喷雾的方法进行农药喷洒,可使得松树上的叶片覆盖更加均匀,增加农药的使用效果,可以大大提高防治效果。

缘乞科枚Journal of Green Science and Technology2020年n月第21期马尾松毛虫生物学特性及其防治措施傅祝安(福建省安溪县林业局,福建泉州362400)摘要:马尾松毛虫是安溪县马尾松上最常见的林业有害生物。

2016-2017年通过在室内饲养照料和开展野外调查相结合的方法,研究掌握了安溪县马尾松各代卵、幼虫、蛹、成虫的各个虫态发生时间段,进一步了解其生物学特性。

结合近年来餉防治实践经验,制定了该虫的防治措施,为高效防治该虫提供参考。

关键词:马尾松;马尾松毛虫;生物学特性;防治措施中图分类号:S791.248文献标识码:A文章编号:1674-9944(2020)21-0169-031引言马尾松毛虫(Dendrolimus punctatus)属鳞翅目,枯叶蛾科。

该虫以幼虫取食针叶为害,主要为害马尾松,亦可为害黑松、火炬松、湿地松、南亚松等。

被害松树轻则针叶减少,重则针叶被吃光,形似火烧,最后导致松林成片枯死,松林材积和松脂产量减少山。

安溪县由于气候适宜、松林人为破坏严重、林分结构简单等因素,近年来,马尾松毛虫发生严重。

为有效控制马尾松毛虫及维护森林生态平衡,2016〜2017年,作者通过室内饲养照料和野外调查相结合的方法,研究了安溪县马尾松毛虫的生物学特性,并制定了该虫的防治历,以期为高效防治该虫提供参考。

2研究方法2.1研究地概况安溪隶属福建泉州,林地面积329.4万亩,其中有林地面积294.8万亩,森林蓄积量779万m3,森林覆盖率65.77%;生态公益林面积130.7万亩,商品林面积19&7万亩,占全县国土总面积的73.5%,现有松林面积135.9111万亩,占有林地面积3&9%,松林绝大部分为水土保持林及水源涵养林。

研究地选在安溪县松毛虫常灾区福建省安溪县凤城镇的先声、吾都、上山、美法等4个村。

当地属南亚热带,年平均温度为19〜21°C,年降雨量为1600mm,夏季炎热时间较长,冬季较为短暂且极少出现无严寒天气。

马尾松毛虫防治关键期与防治历研究摘要该文分析了马尾松毛虫防治关键期,发现马尾松毛虫种群密度快速增长期在增殖期末期,在增殖期末期开展有效的防治,可以预防马尾松毛虫暴发成灾,并依据这一原理编制了马尾松毛虫防治月历和防治周期历。

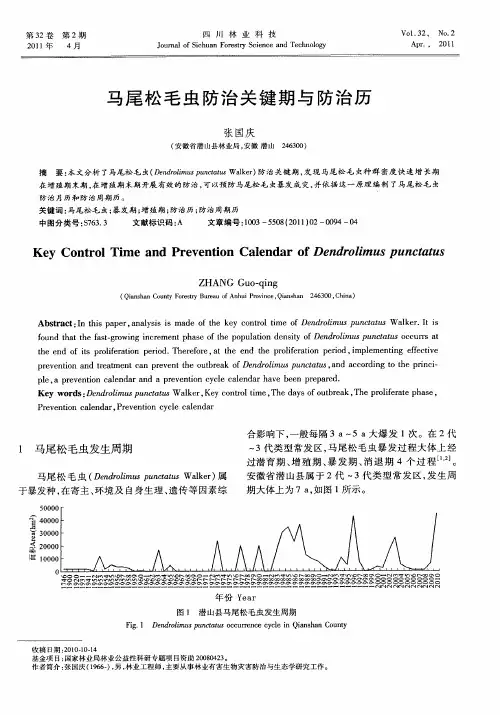

关键词马尾松毛虫;暴发期;增殖期;防治月历;防治周期历;安徽潜山中图分类号s763.712.48文献标识码a文章编号 1007-5739(2010)24-0142-031马尾松毛虫发生周期马尾松毛虫(dendrolimus punctatus walker)属于暴发种,在寄主、环境及自身生理、遗传等因素综合影响下,一般每隔3~5年大暴发1次。

在2~3代类型常发区,马尾松毛虫暴发过程大体上经过潜育期、增殖期、暴发期、消退期4个过程[1-2]。

安徽省潜山县属于2~3代类型常发区,发生周期大体上为7年,如图1所示。

对马尾松毛虫发生周期的影响,除了上述寄主、环境及自身生理、遗传等因素外,人为的防治对其影响也非常大。

1983年第2代潜山县马尾松毛虫大发生,由于当时防治技术落后,防治效率低,使用高毒农药,对天敌伤害很大,防治面积远远小于发生面积,再加上未彻底的防治削弱了密度对马尾松毛虫的制约,导致这次大发生一直延续到1987年第2代至1988年越冬代,最终因为对天柱山旅游资源产生较大危害,才采取飞机防治,马尾松毛虫危害得以迅速控制。

在以后几个周期中,类似现象又多次发生,如图2所示。

2防治关键期分析张国庆[3]对暴发前马尾松毛虫生命表的研究表明,在潜育期、增殖期初期,马尾松毛虫世代存活率在0~1之间,在增殖期末期(暴发前2代)世代存活率在4~7之间,在暴发初期的(暴发前1代)世代存活率为15~19。

在增殖期末期(暴发前2代)种群趋势指数i为7.60;在暴发初期(暴发前1代)种群趋势指数i为4.81,存活率增长趋势gs为4.25,虫口密度增长趋势gd为3.82;在暴发期虫口密度增长趋势gd为8。

马尾松毛虫的发生与防治

马尾松毛虫属鳞翅目枯叶蛾科,是危害马尾松、湿地松、火炬松等松类树种的常见害虫。

(1)、生活史

岳阳马尾松毛虫每年发生2-3代。

越冬代:一般在三月初,幼虫开始活动取食,四月初气温升高,幼虫蜕皮为二至三龄幼虫,五月初化蛹达到高潮。

第一代:6月上旬孵化, 7月底8月初成虫羽化产卵。

第二代:7月下旬-8月初第一代成虫产下的第二代卵,经过6天开始孵化,9月下旬-10月上旬羽化产卵。

第三代:10月初孵化,经过一周左右进入第二龄,11月中下旬越冬。

(2)、生活习性:

成虫有趋光性,喜飞向生长良好的松林产卵,卵产于树冠中下部针叶上,每次约360-400粒。

初孵幼虫取食卵壳,半天后取食针叶,受害针叶枯黄卷曲。

1龄虫散食针叶一侧,并有受惊吐丝下坠,随风飘移扩散他树的习性。

2-3龄幼虫取食整个针叶,且受惊时弹跳坠地。

4龄幼虫趋于稳定,幼虫5-6龄的取食量最大。

(3)、防治方法:预防为主,综合治理

1)、营林技术措施防治:一是封山育林;二是营造混交林,增加松树林下植被,增加林中天敌和阻隔害虫迁徙。

2)、生物防治:对发生虫害面积较大,虫口密度较低的情况,采用生物防治为主。

目前有白僵菌、Bt、仿生农药灭幼脲等适时施用。

3)、化学防治:对小面积高虫口的松毛虫发生区进行化学防治,目前较好的农药有拟除虫菊脂等。

4)、循自然规律防治:在没有人为干扰的情况下,松毛虫4-5年大发生一次。

在无灾区,偶灾区发生松毛虫灾害一般不进行化学剂防治。

在高虫口密度下,虫口处下降趋势,可以不进行化学药剂防治,任其自然消亡。

新邵县马尾松毛虫的发生与防控马尾松毛虫,又称松毛虫、松毒蛾,是一种松树害虫,经常会造成松林或园林绿地的重大经济损失,同时也会危害人体健康。

新邵县作为湖南省的一座县级城市,也不幸地遭受到了松毛虫的侵袭。

为了防止松毛虫的进一步繁殖和危害,本文将探讨新邵县马尾松毛虫的发生原因以及防控措施。

一、松毛虫的基本特征马尾松毛虫为一种灰棕色的鳞翅目昼行性蛾类昆虫。

成虫体长约1.2厘米,翅展为2.5厘米,前翅灰褐色,有黑色花斑,后翅灰色。

幼虫体色发黄,头部黑色,有三条白色纵纹,体上有黑色斑块。

成虫在春秋两季为活跃期,幼虫期约2-3个月,从5月到9月为发生期。

二、松毛虫的生命周期松毛虫的生命周期包括卵、幼虫、茧和蛾四个阶段。

成虫落地后繁殖产卵,每只母蛾可产卵约100颗。

4-15天后卵孵化,出现2-3毫米长的幼虫。

幼虫在松树针叶上覆盖物下穿行,寻找可食用的松针进食,寿命为60天左右。

幼虫发育成熟后开始结茧,蛾在茧内羽化成完整的成虫,茧内幼虫会停留到下个春季,等待温暖的气候再转变为完整的成虫,掠食者也在茧内寄生。

三、松毛虫的危害马尾松毛虫主要危害松树和松林,能够在很短的时间内,大量破坏松树的叶片和树皮,使松树的形态和生长受到严重影响,进而对松林所造成的经济损失也极为显著。

同时,松毛虫还能危害人体健康,人体一旦吸入松毛虫的毛发,就会引起众多健康问题,如胸闷、气短、呼吸困难、皮疹等症状。

四、松毛虫的防治策略松毛虫的防治策略主要有以下几个方面:1.松毛虫生态学特性研究和识别:深入了解松毛虫的生存环境和生活习性,加强对松毛虫的识别和鉴定,及时发现和掌握松毛虫的分布情况和危害程度,对于预防和控制松毛虫露头就打、不要有丝毫松懈。

2.化学防治:选择合适的药剂通过松树的树叶、树皮和草甸等途径,喷洒化学杀虫剂能够防止松毛虫的进一步繁殖。

但是,经过长期的实践证明,选择化学防治方法虽然抑制了松毛虫的数量,但同时也对农业生态环境和人体健康产生了严重的影响,更易诱发松毛虫的耐药性。

马尾松毛虫防治关键期与防治历研究

张国庆

【期刊名称】《现代农业科技》

【年(卷),期】2010(000)024

【摘要】该文分析了马尾松毛虫防治关键期,发现马尾松毛虫种群密度快速增长期在增殖期末期,在增殖期末期开展有效的防治,可以预防马尾松毛虫暴发成灾,并依据这一原理编制了马尾松毛虫防治月历和防治周期历.

【总页数】3页(P142-144)

【作者】张国庆

【作者单位】安徽省潜山县林业局,安徽潜山246300

【正文语种】中文

【中图分类】S763.712.48

【相关文献】

1.祁东县马尾松毛虫虫源地综合防治措施研究 [J], 伍小元

2.应用松毛虫赤眼蜂防治马尾松毛虫研究 [J], 孙锡麟;陈建寅;等

3.马尾松毛虫防治关键期与防治历 [J], 张国庆

4.无人机喷撒白僵菌防治越冬代马尾松毛虫效果研究 [J], 耿存娟;夏永刚;孙凯;夏登科;谢曦珍;蓝京

5.直升机超低量喷洒DpCPV复合剂对马尾松毛虫防治效果及持效性研究 [J], 赵正萍;颜果;彭勇;张敏;邬颖;颜学武

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

马尾松毛虫自然种群生命表与防治关键期研究(张国庆)(安徽省潜山县林业局安徽 246300)摘要:通过组建自然种群生命表来研究暴发年份马尾松毛虫(Dendrolimus punctatus Walker)的种群动态。

研究结果表明,在增殖期,马尾松毛虫的存活率达 4.27%,种群趋势指数为7.6;在暴发初期马尾松毛虫的存活率为4.25% ,种群趋势指数为4.81,增殖期易引起马尾松毛虫种群数量的剧增。

这一结果表明,防治马尾松毛虫的关键时期在增殖期末期。

关键词:马尾松毛虫;暴发期;增殖期;种群动态;生命表马尾松毛虫(Dendrolimus punctatus Walker)是一种暴发性森林害虫,大量的历史记录和研究表明,马尾松毛虫的暴发具有一定的周期,一般每隔3~5a大爆发1次。

根据马尾松毛虫发生过程特点,柴希明(1995)将马尾松毛虫发生类型分为渐进发生型、暴发发生型、扩散发生型、低密度稳定发生型。

根据成灾程度和频次,侯陶谦(1987)将发生区域划分为常灾区、偶灾区和无灾区。

马尾松毛虫常灾区多为暴发发生型,偶灾区一般为渐进发生型、扩散发生型或低密度稳定发生型。

1.马尾松毛虫暴发周期虫口密度的分布在2-3代类型常发区,马尾松毛虫暴发过程大体上经过潜育期、增殖期、暴发期、消退期4个过程。

据张真、李典谟(2008)研究,常灾区马尾松毛虫不仅虫口密度变动大,而且变动过程为从低密度迅速上升到高密度,中间没有过渡,而下降迅速,所以虫口密度分布成双峰型,且低密度频率高,高密度频率低。

而偶灾区和无灾区变动幅度小,频率分布较为均图1 马尾松毛虫1个暴发周期虫口密度的分布(张真、李典谟,2008)Fig.1 Density distribution of MPC during an outbreak period (Zhang Zhen,LiDianmo,2008)[1]由此可知,在常发区,马尾松毛虫的虫口密度变化可以用图2表示:Fig.2 Chang of MPC Density level因此,研究暴发初期马尾松毛虫种群动态变化情况,对马尾松毛虫的监测预警与掌握防治关键期十分必要。

本文通过野外实地调查,运用生命表法分析了马尾松毛虫暴发初期种群动态变化情况,为马尾松毛虫灾害暴发前的及时预警与提出防治关键期提供理论依据。

2.林间调查与分析方法2.1观测地概况观测地标准地选择结合日常虫情测报,选择在安徽省潜山县黄柏镇,属于2-3代类型常发区。

在该乡镇选一块上代轻度发生的、平均树高1.5~2m的30×30m2的标准地,标准地内松针保存率90%以上。

2.2观测样株确定调查从2009年8月20日开始,至2010年9月20日结束。

在标准地内选择有卵株,系上标签,作为观测期内的固定观测样株。

为了保证首次调查有足够的观测卵块数量,在相邻地块采集1066粒初产卵的枝条,挂在样株上。

2.3卵期调查清点样株上卵的数量,隔日观察卵的死亡和孵化情况,分别记录正常的、发育不良的、被寄生、被捕食的卵的数量。

2.4幼虫期调查分1~2龄期、3~4龄期、5~6龄期3个虫期,隔天调查样树中幼虫的死亡数和失踪数。

为了调查幼虫被捕食、被雨水冲刷情况,在相邻地块选择4株有虫株作为观测株,用纱罩将其罩住,观测幼虫损失数和被雨水冲刷下的幼虫数,对标准地内幼虫数进行修正。

2.5蛹期调查待样树上的松毛虫化蛹后,将蛹采回室内,3d后将蛹茧剪开,鉴别♀、♂并统计数量。

待蛹羽化后,记录蛹的自然死亡数及天敌寄生的蛹数。

2.6成虫期调查将样地中的蛹采回并用剪刀将茧剪开取蛹放入养虫笼中,让其自然羽化。

逐日统计成虫羽化数,并按♀:♂=1:1配比放入养虫笼中,统计其自然产卵量。

为了观察成虫被捕时情况,将灯光诱蛾捕获的活成虫,用细丝线绑扎胸腹部,挂在样树上,统计捕食率,对室内产卵量进行修正。

将室内养虫笼中成虫产下的卵块,按照修正后的数量,随机选择2600粒左右,再次放回标准地样树上,观察孵化情况。

表1 暴发初期马尾松毛虫自然种群生命表 Table 1 Natural population life table of Dendrolimus punctatus on the early days of outbreak世代generation x l x d x F d x 100q x 100s x K 虫口密度 Density level捕食 20.07寄生 81630.60 不育 2148.02卵期 2667 其它61.30 0.2125 病害 76 4.65捕食 28017.13 风雨冲刷 18711.442009年 第二代 1~2龄幼虫 1635 其它 56 3.4328.75 0.5414 1036 (越冬前)470 (越冬后) 56654.63病害 10522.34捕食 27 5.74 寄生 418.72 风雨冲刷 20.43 3~4龄幼虫 470 其它 439.15 53.62 0.2707病害 3714.68捕食 9 3.57 寄生 218.33 风雨冲刷5~6龄幼虫 252 其它 7 2.7870.63 0.1510 病害 2916.29寄生 1810.11 蛹期 178 其它 9 5.0668.54 0.1641捕食 6 4.92 其它 2 1.64 93.74 0.0295 2010年 越冬代 成虫 122 ♀:♂ 62:52=1.1923 平均每雌产卵量=327粒总 计 255395.73 4.27 1.36914.5头/株 轻度发生 (2龄) 捕食 60.22寄生 120 4.43 不育 2378.75卵期 2710 其它 106 3.9182.69 0.0825 病害 37516.73捕食 42318.88 风雨冲刷 138 6.161~2龄幼虫 2241 其它 91 4.0654.17 0.2662 病害 21417.63捕食 14511.94寄生 76 6.26 风雨冲刷 70.58 3~4龄幼虫 1214 其它 22 1.81 61.78 0.2092病害 23 3.07 捕食 37 4.93寄生 14 1.87 风雨冲刷5~6龄幼虫 750 其它 12 1.6088.53 0.0529病害 588.73寄生 649.64 蛹期 664 其它 7 1.0580.57 0.0938捕食 32 5.98 其它 11 2.06 91.96 0.0364 2010年 第一代 成虫 535 ♀:♂ 267:225=1.1867 平均每雌产卵量=365粒总 计 221881.85 18.15 0.741017.2头/株 中度发生 (2龄) (2)2010年潜山县第二代松毛虫大暴发,发生面积34874hm 2。

标准地所在小班2龄虫口密度为137.6头/株。

为了便于分析比较,在观察中,将发育不整齐的剔除,不计入统计数据中。

2.7生物学参数分析(1)死亡率(Mortality)(%)=消亡虫数/起始虫数×100(2)种群趋势Population development trend①种群趋势指数I(Index of population development trend)=N i+1/N i(N i+1:下一代产卵量;N i:当代产卵量)②增长趋势指数G(Index of grow development trend)存活率增长趋势Gs(G survival)=S i+1/S i(S i+1下一代存活率;S i当代存活率)虫口密度增长趋势Gd(G density)=D i+1/D i(D i+1下一代2龄虫口密度;D i当代2龄虫口密度)(3)死亡因素致死力K i=lg Lx i-lg Lx i+1;K=K1+K2+…+K n(Lx:每个阶段的存活虫数;K i:阶段K值;K:世代总K值)3.结果与分析2010年潜山县第二代松毛虫大暴发,发生面积34874hm2,其中轻度发生14563hm2,中度发生12034hm2,重度发生8277hm2。

标准地所在小班2龄虫口密度为137.6头/株,为重度发生,标准地所在镇发生面积4462.3hm2,占全镇松林面积的100%,其中中度发生1424.7hm2,重度发生3037.6hm2。

通过对林间样树中的马尾松毛虫各发育阶段的存亡数量及其致死因子的系统调查和研究,以及卵期、幼虫期天敌寄生或捕食情况观察与笼罩接虫辅助观察试验所获得数据,得到马尾松毛虫在暴发初期的自然种群生命表(表1)。

3.1种群趋势分析从表1可以看出,暴发前二代(即2009年第二代-2010年越冬代)世代存活率为4.27,与况荣平、施仲美、黄荫规的研究结果6.7273接近[2],而远远大于一般年份(潜育期)的世代存活率。

在一般年份(潜育期),宋宏伟研究得出的世代存活率为1.4667;莫建华研究得出的世代存活率为0.7750;易明生研究得出的世代存活率为0.7024;刘光华、古德祥、蒲蛰龙研究得出的世代存活率为0.1833、0.3367、0.3429;苏世友、田光合、周波、焦书法、姚克全研究得出的世代存活率为0.6750,况荣平、施仲美、黄荫规研究得出的世代存活率为0.2586、0.0833、0.2041、0.1437 [2~7]。

暴发前一代(2010年第一代)的世代存活率为18.15,与刘兴平、温小遂、李冬、吴自荣的“未受害松林”研究结果15.3261一致[8]。

暴发前二代(即2009年第二代-2010年越冬代)种群趋势指数I为7.60;暴发前一代(2010年第一代)种群趋势指数I为4.81,存活率增长趋势Gs为4.25,虫口密度增长趋势Gd为3.82;暴发当代(2010年第二代)虫口密度增长趋势Gd为8。

Fig.3 Population development trend从上述分析看,在暴发前期,即在增殖期后期,常发区的马尾松毛虫种群会快速增长,暴发成灾。

这与张真、李典谟、李新航等研究结论一致[1,9]。

造成这种现象的原因,主要是因为,在潜伏期,由于天敌作用强,使得马尾松毛虫处于低密度状态;在暴发后期,由于松树处在恢复期,松树体内化学营养物质不利于马尾松毛虫生长,马尾松毛虫密度不会上升。

通过潜育期,松树得到了恢复,马尾松毛虫就会进入增殖期,一旦密度达到了稳定上升状态,就具备了暴发的物质基础,一旦环境因子合适,就会暴发成灾。

3.2关键防治期分析根据马尾松毛虫在暴发前二代、暴发前一代各发育阶段K值的计算结果(表1)显示,暴发前二代属于增殖期的后期,暴发前一代属于暴发期的前期,其表现为:(1)在暴发前二代总K值(1.3691)大于暴发前一代总K值(0.7410),暴发前一代虫口密度增长更为迅速。