高考文言文解题技巧断句题:客观题解题策略

- 格式:docx

- 大小:31.71 KB

- 文档页数:10

高中语文文言文断句解题办法如何正确选择语文文言文断句客观题,需要掌握正确的方法,方法是手段,提升文言文阅读能力是目的,以目的倒退手段,扎实掌握断句的方法和策略。

一、文言文断句解题办法1.理解文意,谋全局理解全文内容和断句是紧紧相关联的,熟读精思,理解大意是正确断句的前提,因为读不懂就点不断,不理解就点不好。

读一遍两遍、一晃而过也不行,寻找切入点,在文中找依据。

2.联系前后,辨难易要有上下文意识,对不易断开的地方,要联系上下文的意思,认真推敲,确定在适当的地方断句。

3.抓住“曰”“言”,快速断文言文在叙述人物的对话时,经常用“曰”“云”“言”等字,这为正确断句提供了方便。

遇到“曰”“云”“言”等字,我们很容易根据上下文判断出说话人以及所说的内容。

4.辨别虚词,决心断文言虚词的主要作用是表示语法关系和语气,往往是明辨句读的重要标志。

我们应该在学习中熟悉各类常见虚词的用法,尤其是它们在句中常处的位置,这样会有助于断句。

句首的语气词“其、盖、唯、盍、夫、且夫、若夫”等前面可断句,常用于句首的相对独立的叹词,如嗟夫、嗟乎、呜呼等,前后都可断句句末语气词“也、矣、耶、哉、乎、焉、兮、耳、而已”等后面可断句;有些常用在句首的关联词,如“苟”“纵”“是故”“于是”“向使”“然而”“无论”“至若”“是以”“继而”“纵使”“然则”等前面大多可以断句;常在句首的时间词,如“顷之”“向之”“未几”“已而”“斯须”“既而”“俄而”等,也可以帮助断句。

5.精研词义,助判断古人不知道语法结构,只是凭着模糊的语感去断句。

我们可以利用语法知识,对文言文的句子进行语法分析,根据语法分析确定该如何断句。

文章中有些词语是属上还是属下,有时难以断定,而当运用语法知识划分主、谓、宾时,则容易解决。

记住下面几种文言文的习惯句式,比如:“……者,……也”是典型的判断句式(有些省略“者”或“也”的判断句,或表示判断关系的词,如“为、乃、即、则”等,都可以为我们断句提供帮助);“不亦……乎”“孰与……乎”“其……乎”“安……哉”“何……为”等是反问句式;“为……所……”“受……于……”“见……于……”等是被动句式。

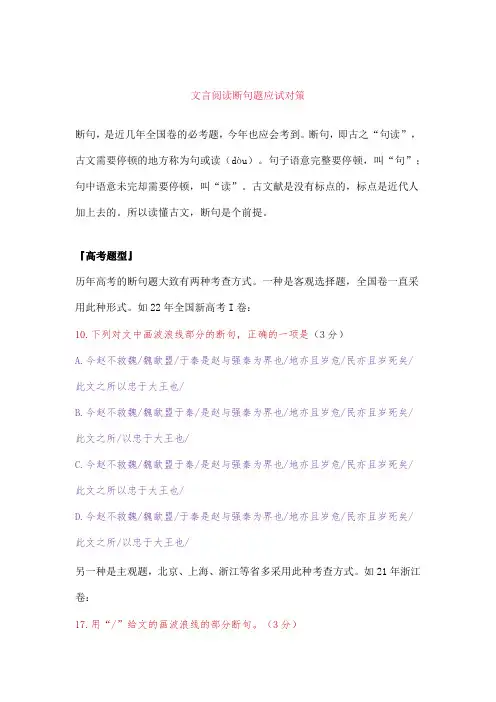

文言阅读断句题应试对策断句,是近几年全国卷的必考题,今年也应会考到。

断句,即古之“句读”,古文需要停顿的地方称为句或读(dòu)。

句子语意完整要停顿,叫“句”;句中语意未完却需要停顿,叫“读”。

古文献是没有标点的,标点是近代人加上去的。

所以读懂古文,断句是个前提。

『高考题型』历年高考的断句题大致有两种考查方式。

一种是客观选择题,全国卷一直采用此种形式。

如22年全国新高考I卷:10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)A.今赵不救魏/魏歃盟/于秦是赵与强秦为界也/地亦且岁危/民亦且岁死矣/此文之所以忠于大王也/B.今赵不救魏/魏歃盟于秦/是赵与强秦为界也/地亦且岁危/民亦且岁死矣/此文之所/以忠于大王也/C.今赵不救魏/魏歃盟于秦/是赵与强秦为界也/地亦且岁危/民亦且岁死矣/此文之所以忠于大王也/D.今赵不救魏/魏歃盟/于秦是赵与强秦为界也/地亦且岁危/民亦且岁死矣/此文之所/以忠于大王也/另一种是主观题,北京、上海、浙江等省多采用此种考查方式。

如21年浙江卷:17.用“/”给文的画波浪线的部分断句。

(3分)今虽谆谆其词非求胜于景山盖陈己之所守抑未知景山以为非是也诚以为非是幸亦语焉襄不敢惮烦于屡告也『方法指津』断句方法:先大后小,先易后难,结合标志,比照选择。

(1)先大后小。

考虑句子结构的完整性,先断句意完整的“句”;再断“句”内的小层次停顿,也就是“读”的停顿。

(2)先易后难。

根据自己对句意的理解,先把确定要断的地方(也即容易的地方)先断开;再作进一步的思考,断开其它需断的地方。

(3)结合标志。

要根据语境,参照断句的“标志”,恰当断句。

(4)比照选择。

若不能确定断点,就将几种断法对照比较,以作出最佳选择。

『技巧点拨』(1)句意完整、句子结构完备必须断开。

如:今赵不救魏/(22年全国新高考I卷)主谓宾齐备,句意完整(如果赵国不援救魏国),肯定要断开(/)。

(2)表时间的词或短语作状语,提前到句首,一般应断开。

2024届高考语文复习-文言断句方法总结高考语文文言断句方法一、断句“四要求”1.通读语段,整体理解文言文断句的根本,在于对语段意义的正确理解。

因此,我们不要急于答题,应当先反复诵读这个语段,力求通过诵读对语段的内容有一个整体的理解。

如果是文言文阅读整篇文章中抽取的语段,我们还应该注意联系相关的上下文,正确理解其意义。

在熟读语段、把握文意后,凭借语感将能断开的先断开,逐步缩小范围,遵循先易后难的原则,先断有把握的部分,后断不确定的部分,对于暂时难以确定的可以先放一放,留待最后推敲斟酌。

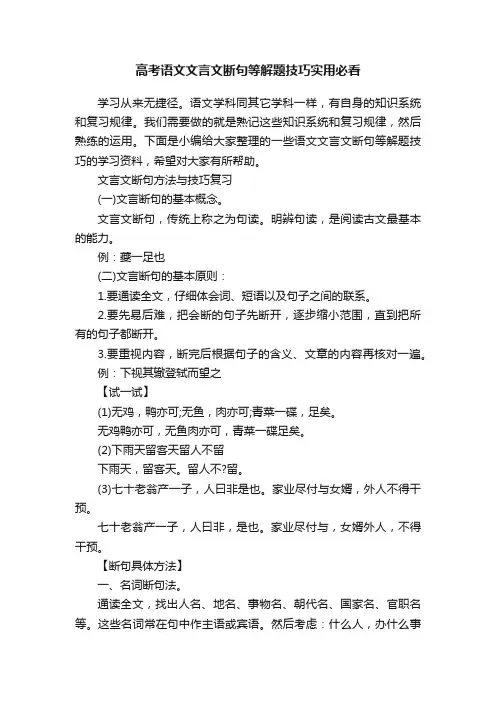

2.借助虚词,确定首尾文言虚词有多方面的作用,有许多虚词也能为断句提供方便。

刘勰在《文心雕龙·章句》中说过:“夫惟盖故者,发端之首唱……乎哉矣也者,亦送末之常科。

”熟悉各类常见虚词的用法,尤其是它们在句中常处的位置有助于断句。

利用虚词断句,有以下几种情况:(1)经常出现在句首的发语词有“夫、惟、盖、故、凡、且、且夫、唯、盍、若夫、得无、何其”等词,可在其前面断句;常用于句首的相对独立的叹词,如“嗟夫、嗟乎、呜呼”等,前后都可断句。

(2)经常出现在句首的谦敬词、人称或指示代词有“窃、请、敬、吾、余、予、尔、汝(女)、彼、此”等,在其前面大多可以断句。

(3)有些常用在句首的关联词,如“苟、纵、纵使、向使、假使、虽、虽然、于是、然而、无论、若、至若、是以、故、是故、继而、然则、犹且、至于”等,在其前面大多可以断句。

(4)常在句首的时间副词,如“顷之、向之、未几、已而、斯须、既而、俄而、是时、昔者、乃今、有顷”等,可以在其前面断句。

(5)常在句首的疑问词有“何、谁、孰、安、胡、焉、奚”等,可以在其前面断句。

(6)经常出现在句末的虚词有“乎、哉、矣、也、者、耶、邪、焉、欤、兮、耳、而已”等,可以在其后面断句。

*例如:彭端淑《为学一首示子侄》:“天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣。

人之为学有难易乎?学之,则难者亦易矣;不学,则易者亦难矣。

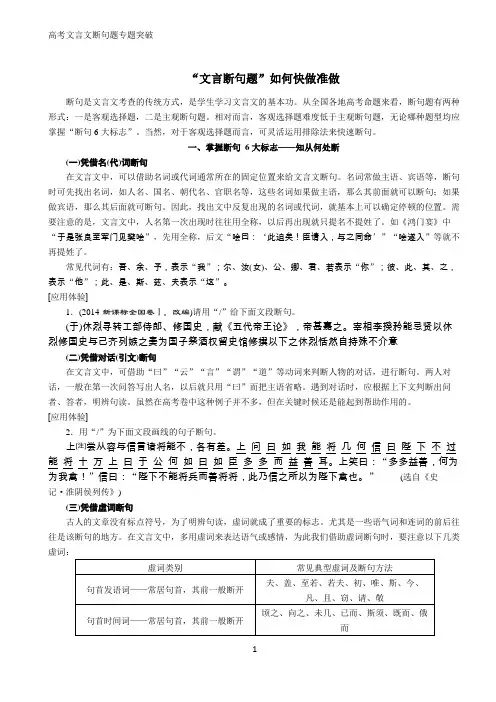

“文言断句题”如何快做准做断句是文言文考查的传统方式,是学生学习文言文的基本功。

从全国各地高考命题来看,断句题有两种形式:一是客观选择题,二是主观断句题。

相对而言,客观选择题难度低于主观断句题,无论哪种题型均应掌握“断句6大标志”。

当然,对于客观选择题而言,可灵活运用排除法来快速断句。

一、掌握断句6大标志——知从何处断(一)凭借名(代)词断句在文言文中,可以借助名词或代词通常所在的固定位置来给文言文断句。

名词常做主语、宾语等,断句时可先找出名词,如人名、国名、朝代名、官职名等,这些名词如果做主语,那么其前面就可以断句;如果做宾语,那么其后面就可断句。

因此,找出文中反复出现的名词或代词,就基本上可以确定停顿的位置。

需要注意的是,文言文中,人名第一次出现时往往用全称,以后再出现就只提名不提姓了。

如《鸿门宴》中“于是张良至军门见樊哙”,先用全称,后文“哙曰:‘此迫矣!臣请入,与之同命’”“哙遂入”等就不再提姓了。

常见代词有:吾、余、予,表示“我”;尔、汝(女)、公、卿、君、若表示“你”;彼、此、其、之,表示“他”;此、是、斯、兹、夫表示“这”。

[应用体验]1.(2014·新课标全国卷Ⅰ,改编)请用“/”给下面文段断句。

(于)休烈寻转工部侍郎、修国史,献《五代帝王论》,帝甚嘉之。

宰相李揆矜能忌贤以休烈修国史与己齐列嫉之奏为国子祭酒权留史馆修撰以下之休烈恬然自持殊不介意(二)凭借对话(引文)断句在文言文中,可借助“曰”“云”“言”“谓”“道”等动词来判断人物的对话,进行断句。

两人对话,一般在第一次问答写出人名,以后就只用“曰”而把主语省略。

遇到对话时,应根据上下文判断出问者、答者,明辨句读。

虽然在高考卷中这种例子并不多,但在关键时候还是能起到帮助作用的。

[应用体验]2.用“/”为下面文段画线的句子断句。

上[注]尝从容与信言诸将能不,各有差。

上_问_曰_如_我_能_将_几_何_信_曰_陛_下_不_过_能_将_十_万_上_曰_于_公_何_如_曰_如_臣_多_多_而_益_善_耳。

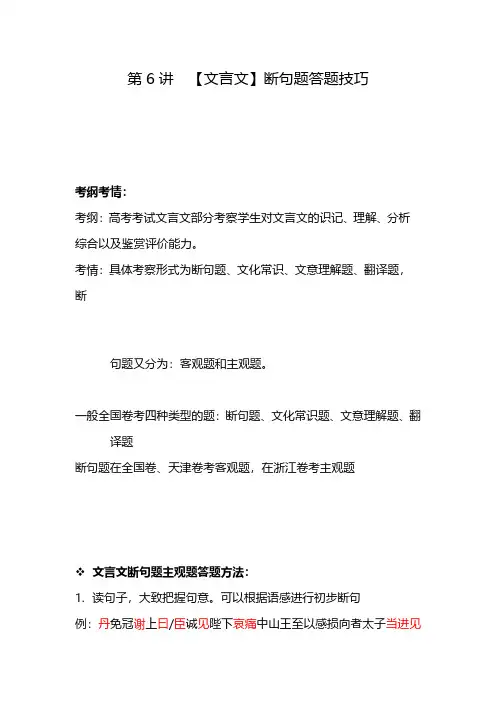

第6讲【文言文】断句题答题技巧考纲考情:考纲:高考考试文言文部分考察学生对文言文的识记、理解、分析综合以及鉴赏评价能力。

考情:具体考察形式为断句题、文化常识、文意理解题、翻译题,断句题又分为:客观题和主观题。

一般全国卷考四种类型的题:断句题、文化常识题、文意理解题、翻译题断句题在全国卷、天津卷考客观题,在浙江卷考主观题文言文断句题主观题答题方法:1.读句子,大致把握句意。

可以根据语感进行初步断句例:丹免冠谢上曰/臣诚见陛下哀痛中山王至以感损向者太子当进见臣窃戒属毋涕泣/感伤陛下/罪乃在臣/当死。

2.根据断句标志,进一步断句。

断句标志通常有:动词、名代、虚词、句式、修辞、对话。

✧动词:通过找动词,确定句子谓语。

根据谓语继而确定前后的主宾。

例:丹免冠谢上曰/臣诚见陛下哀痛中山王至以感损向者太子当进见臣窃戒属毋涕泣/感伤陛下/罪乃在臣/当死。

✧名代:即名词和代词。

名词、代词标志可以确定句子的主语和宾语。

✧名词:人名、字号、时间、地名、年号、官职名、朝代名等例:丹免冠谢上曰/臣诚见陛下哀痛中山王至以感损向者太子当进见臣窃戒属毋涕泣/感伤陛下/罪乃在臣/当死。

✧代词:1.人称代词:第一人称代词--吾、予、余、孤、朕、寡人、臣、妾等,代指说话或者写文章的人。

第二人称代词--尔、汝、若、子、君、阁下、陛下、足下等,代指受话人,相当于现代汉语中的“你”“您”,第三人称代词--之、其、彼,代指谈话或为文所及的第三者,今作“他”或“它”,既可代人也可代事代物2.疑问代词:“谁”“孰”“何”“胡”“恶”“安”“焉”“奚”“曷”等。

3.指示代词:“此”“是”“斯”“之”“其”“彼”例:丹免冠谢上曰/臣诚见陛下哀痛中山王/至以感损向者太子当进见/臣窃戒属毋涕泣/感伤陛下/罪乃在臣/当死。

虚词:虚词泛指没有完整意义的词汇,但有语法意义或功能的词。

具有必须依附于实词或语句,表语法意义、不能单独成句,不能单独作语法成分、不能重叠的特点。

高考文言夺分宝典,文言文客观题解题技巧

文言文客观题解题技巧

得高考语文者的高考之天下,失语文选择题者失语文之天下。

一、目标

1.分析文言文客观选择题的设错类型;

2.掌握文言文客观选择题的解题技巧;

3.提升文言文客观选择题的解题能力。

二、分类

1.断句题

2.文化常识题

3.文意理解题(概括分析)

三、客观断句题有着自身的独特之处,

是有“机”可乘的!

1.首先,直接去看选项的区别。

不要自己主观去断句;

2.一般的,关注人物。

不同人物的动作要断开(除非某人作为前者的宾语);

3.一般的,同一个人物的不同动作要断开(连动除外),尤其是关注动词;

4.特别关注固定搭配,不能断开。

需要电子稿,请发送私信。

更多资料发私信:“复习策略”,分给你全国名校2021届高考复习策略【九科】。

高考语文文言文断句等解题技巧实用必看学习从来无捷径。

语文学科同其它学科一样,有自身的知识系统和复习规律。

我们需要做的就是熟记这些知识系统和复习规律,然后熟练的运用。

下面是小编给大家整理的一些语文文言文断句等解题技巧的学习资料,希望对大家有所帮助。

文言文断句方法与技巧复习(一)文言断句的基本概念。

文言文断句,传统上称之为句读。

明辨句读,是阅读古文最基本的能力。

例:夔一足也(二)文言断句的基本原则:1.要通读全文,仔细体会词、短语以及句子之间的联系。

2.要先易后难,把会断的句子先断开,逐步缩小范围,直到把所有的句子都断开。

3.要重视内容,断完后根据句子的含义、文章的内容再核对一遍。

例:下视其辙登轼而望之【试一试】(1)无鸡,鸭亦可;无鱼,肉亦可;青菜一碟,足矣。

无鸡鸭亦可,无鱼肉亦可,青菜一碟足矣。

(2)下雨天留客天留人不留下雨天,留客天。

留人不?留。

(3)七十老翁产一子,人曰非是也。

家业尽付与女婿,外人不得干预。

七十老翁产一子,人曰非,是也。

家业尽付与,女婿外人,不得干预。

【断句具体方法】一、名词断句法。

通读全文,找出人名、地名、事物名、朝代名、国家名、官职名等。

这些名词常在句中作主语或宾语。

然后考虑:什么人,办什么事情,采用什么方式,取得什么结果等。

(找动词)文言句式中,主谓结构居多,但主语常省略。

借助句子成份,关键是抓住动词,以动词为中心,找前后结构关系,确定主干,从而断开句子。

⑴人称代词吾、我、予、余、朕、孤、寡人、臣、仆、妾等词,代说话或写文章的人,即今之所谓第一人称代词。

其中我字,不仅各时代的文言皆用,而且一直用到现在。

其余的在现代汉语中都不用了。

尔、汝、女、若、乃、而、子、君、公、阁下、陛下、足下等,代受话人,是第二人称代词,相当于现代汉语的你您。

其中阁下陛下有外交用语中还用。

之、其、彼,代谈话或为文所及的第三者,是第三人称代词,今作他或它,不仅代人,还可以代事代物。

或相当于现代汉语有的人,有时;莫,相当于没有谁,是无定指的代词;相作互指代词,相当于相互彼此,也可以偏指,代你我他。

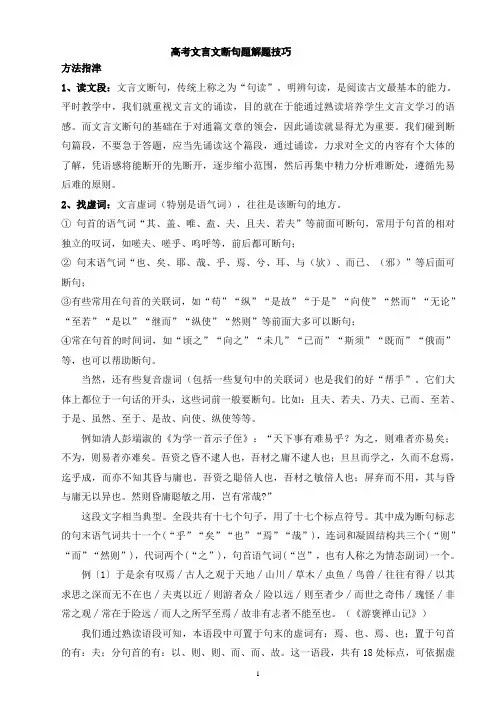

高考文言文断句题解题技巧方法指津1、读文段:文言文断句,传统上称之为“句读”。

明辨句读,是阅读古文最基本的能力。

平时教学中,我们就重视文言文的诵读,目的就在于能通过熟读培养学生文言文学习的语感。

而文言文断句的基础在于对通篇文章的领会,因此诵读就显得尤为重要。

我们碰到断句篇段,不要急于答题,应当先诵读这个篇段,通过诵读,力求对全文的内容有个大体的了解,凭语感将能断开的先断开,逐步缩小范围,然后再集中精力分析难断处,遵循先易后难的原则。

2、找虚词:文言虚词(特别是语气词),往往是该断句的地方。

①句首的语气词“其、盖、唯、盍、夫、且夫、若夫”等前面可断句,常用于句首的相对独立的叹词,如嗟夫、嗟乎、呜呼等,前后都可断句;②句末语气词“也、矣、耶、哉、乎、焉、兮、耳、与(欤)、而已、(邪)”等后面可断句;③有些常用在句首的关联词,如“苟”“纵”“是故”“于是”“向使”“然而”“无论”“至若”“是以”“继而”“纵使”“然则”等前面大多可以断句;④常在句首的时间词,如“顷之”“向之”“未几”“已而”“斯须”“既而”“俄而”等,也可以帮助断句。

当然,还有些复音虚词(包括一些复句中的关联词)也是我们的好“帮手”。

它们大体上都位于一句话的开头,这些词前一般要断句。

比如:且夫、若夫、乃夫、已而、至若、于是、虽然、至于、是故、向使、纵使等等。

例如清人彭端淑的《为学一首示子侄》:“天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣。

吾资之昏不逮人也,吾材之庸不逮人也;旦旦而学之,久而不怠焉,迄乎成,而亦不知其昏与庸也。

吾资之聪倍人也,吾材之敏倍人也;屏弃而不用,其与昏与庸无以异也。

然则昏庸聪敏之用,岂有常哉?”这段文字相当典型。

全段共有十七个句子,用了十七个标点符号。

其中成为断句标志的句末语气词共十一个(“乎”“矣”“也”“焉”“哉”),连词和凝固结构共三个(“则”“而”“然则”),代词两个(“之”),句首语气词(“岂”,也有人称之为情态副词)一个。

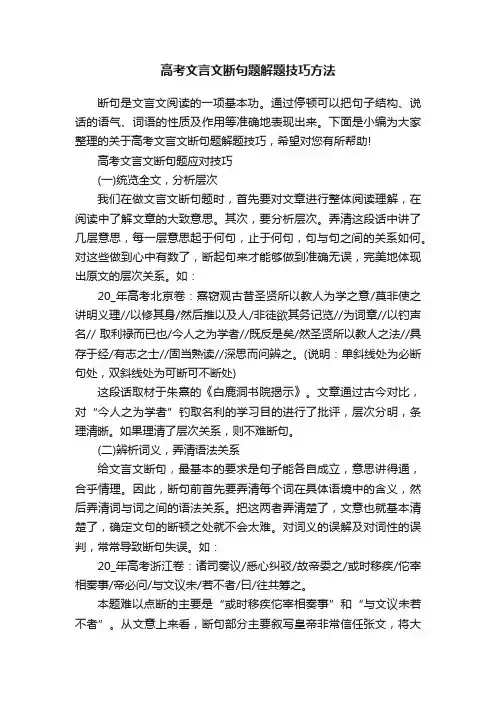

高考文言文断句题解题技巧方法断句是文言文阅读的一项基本功。

通过停顿可以把句子结构、说话的语气、词语的性质及作用等准确地表现出来。

下面是小编为大家整理的关于高考文言文断句题解题技巧,希望对您有所帮助!高考文言文断句题应对技巧(一)统览全文,分析层次我们在做文言文断句题时,首先要对文章进行整体阅读理解,在阅读中了解文章的大致意思。

其次,要分析层次。

弄清这段话中讲了几层意思,每一层意思起于何句,止于何句,句与句之间的关系如何。

对这些做到心中有数了,断起句来才能够做到准确无误,完美地体现出原文的层次关系。

如:20_年高考北京卷:熹窃观古昔圣贤所以教人为学之意/莫非使之讲明义理//以修其身/然后推以及人/非徒欲其务记览//为词章//以钓声名// 取利禄而已也/今人之为学者//既反是矣/然圣贤所以教人之法//具存于经/有志之士//固当熟读//深思而问辨之。

(说明:单斜线处为必断句处,双斜线处为可断可不断处)这段话取材于朱熹的《白鹿洞书院揭示》。

文章通过古今对比,对“今人之为学者”钓取名利的学习目的进行了批评,层次分明,条理清晰。

如果理清了层次关系,则不难断句。

(二)辨析词义,弄清语法关系给文言文断句,最基本的要求是句子能各自成立,意思讲得通,合乎情理。

因此,断句前首先要弄清每个词在具体语境中的含义,然后弄清词与词之间的语法关系。

把这两者弄清楚了,文意也就基本清楚了,确定文句的断顿之处就不会太难。

对词义的误解及对词性的误判,常常导致断句失误。

如:20_年高考浙江卷:诸司奏议/悉心纠驳/故帝委之/或时移疾/佗宰相奏事/帝必问/与文议未/若不者/曰/往共筹之。

本题难以点断的主要是“或时移疾佗宰相奏事”和“与文议未若不者”。

从文意上来看,断句部分主要叙写皇帝非常信任张文,将大事托付于他处理。

前一处应参考注解,“移疾佗”不通,“佗宰相”应理解为“其他宰相”;后一处的“未”表示询问,应用在句末。

(三)抓住主干,理清语序古代汉语的语序和现代汉语的语序大致相同,一般是主语在前,谓语在后;谓语在前,宾语在后;定语在前,中心词在后;状语在前,谓语在后;谓语在前,补语在后。

高考文言文断句八种方法与技巧指导高考文言文断句八种方法与技巧指导(附练)在近几年的高考语文试卷中,文言文断句的分值稳中有升。

因此我们在复中要充分重视这种题型。

要点提示】一)文言断句的基本概念。

传统上称之为句读,文言文断句是明辨句读的基本能力。

例:夔一足也二)文言断句的基本原则:1.要通读全文,仔细体会词、短语以及句子之间的关系。

2.要先易后难,把会断的句子先断开,逐步缩小范围,直到把所有的句子都断开。

3.要重视内容,断完后根据句子的含义、文章的内容再核对一遍。

例:下视其辙登轼而望之试一试】1)无鸡,鸭亦可;无鱼,肉亦可;青菜一碟,足矣。

无鸡鸭亦可,无鱼肉亦可,青菜一碟足矣。

2)下雨天留客天留人不留下雨天,留客天。

留人不留。

3)七十老翁产一子,人曰非是也。

家业尽付与女婿,外人不得干预。

七十老翁产一子,人曰非,是也。

家业尽付与女婿,外人不得干预。

断句具体方法】一、名词断句法。

通读全文,找出人名、地名、事物名、朝代名、国家名、官职名等。

这些名词常在句中作主语或宾语。

然后考虑:什么人,办什么事情,采用什么方式,取得什么结果等。

二、抓住动词断句法。

文言句式中,主谓结构居多,但主语常省略。

借助句子成份,关键是抓住动词,以动词为中心,找前后结构关系,确定主干,从而断开句子。

三、代词断句法。

我们可以根据人称代词、疑问代词、指示代词等的出现,确定句子的主语、宾语、定语等成分,从而断开句子。

我们把这一步工作总结为标名(代)词,定主宾。

1、在湖阳公主新寡的时候,皇帝和朝臣们都在关注她的情况。

2、当诸葛亮出现在渭滨时,他的出现震动了关中,魏明帝深感晋宣王的威胁,于是派遣辛毗为军师。

3、在赵困于秦的时候,齐人和楚人投靠了赵国。

赵国缺粮,向齐国求助,但齐王拒绝了。

周子说:“赵国对齐楚的保护,就像牙齿和唇一样,没有唇,齿就会感到寒冷。

今天赵国亡了,明天齐楚就会遭受同样的灾难。

救赵是高尚的行为,击退秦军能显扬名声。

不为了粮食而牺牲国家利益,这是不应该的。

文言文阅读之文言断句一、考情分析全国卷《考试说明》在“古诗文阅读”中对该考点提出的要求是正确断句,能力层级为B级。

断句是文言文考查的传统方式,是学生学习文言文的基本功。

从高考命题来看,断句题有两种形式:一是客观选择题,二是主观断句题。

相对而言,客观选择题难度低于主观断句题,2014——2020年全国卷都以客观题的形式截取文言文所选文本中的语句进行考查。

对于这一考点,复习时要加以重视。

二、真题演练(2020年新高考卷Ⅰ)阅读下面的文言文,完成10--14题。

杨涟劾魏忠贤,光斗与其谋,又与攀龙共发崔呈秀赃私,忠贤暨其党咸怒。

及忠贤逐南星攀龙大中次将及涟光斗光斗愤甚草奏劾忠贤及魏广微三十二斩罪拟十一月二日上之先遣妻子南还忠贤诇知,先二日假会推事与涟俱削籍。

群小恨不已,复构文言狱,入光斗名,遣使往逮。

10、下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是()A 及忠贤逐南星/攀龙/大中/次将及涟/光斗/光斗愤甚/草奏劾忠贤/及魏广微三十二斩罪/拟十一月二日上之/先遣妻子南还/B 及忠贤逐南星/攀龙/大中/次将及涟/光斗/光斗愤甚/草奏劾忠贤及魏广微三十二斩罪/拟十一月二日上之/先遣妻子南还/C 及忠贤逐南星/攀龙/大中/次将及涟/光斗/光斗愤甚/草奏劾忠贤/及魏广微三十二斩罪/拟十一月二日/上之先遣妻子南还/D 及忠贤逐南星/攀龙/大中/次将及涟/光斗/光斗愤甚/草奏劾忠贤及魏广微三十二斩罪/拟十一月二日/上之先遣妻子南还/解题技巧:(1)通读语境(上下文),要把握整句话的意思。

如果是记叙文,就弄懂故事情节;如果是人物对话,就弄明白说话的人物都是谁;如果是说理性文章,就注重把握论点和论据;如果是抒情性文章,就注重找出表达了哪些情感。

(2)先易后难,找标志性词语先找标志性词语进行断句,然后再重点突破比较难的部分。

要注意的是不能将专有名词从中间断开,如人名、官职、地名等。

(3)比较选项间的异同以客观选择题形式考查的文言文断句,四个选项中只有一项正确。

高考文言文解题技巧断句题:客观题解题策略文言断句的客观题考查形式,在高考断句题中属于相对容易的一种题型。

该类试题一般是从选文中截取一段文字,去掉标点,一般设置6~8处停顿,难度不大。

试题中的四个选项,通常断句位置两两相似,只有一二处不同。

解答时,可遵循以下技巧。

一、断句原则1.字句意思要讲通◎示例:史可法,明臣也,其不屈正也。

(《两般秋雨庵随笔·史阁部书》)◎解析:句中的“其不屈正也”令人费解,中间应断开,即“其不屈,正也”。

意思是他的英勇不屈是正义的。

2.内容要符合情理◎示例:太祖在江州,遣诸将陈德华、高费聚等分三路兵往援,皆不利。

(《明通鉴》)◎解析:按以上标点,“陈德华、高费聚”只有两个人,与下文所说“三路兵”相矛盾,且史载无此二人,应该是“陈德、华高、费聚”三人。

故此句标点应为:……陈德、华高、费聚等分三路兵往援,皆不利。

3.要兼顾古汉语词汇、语法、音韵、修辞以及古文化知识◎示例:夫唯禽兽无礼。

……是故圣人作为礼以教人,使人以有礼,知自别于禽兽。

(《礼记》) ◎解析:“是故圣人作为礼以教人”令人费解,这是把两个相邻的意义不同的单音词当作双音词或词组,致使该断的地方没有断开。

应断为“是故圣人作,为礼以教人”。

“作”在这里是“兴起、出现”的意思。

◎示例:古今英才贵位,其所生往往出自卑贱非第,无损于其子之贤,而愈形其母之贵。

(金埴《不下带编》卷三)◎解析:按以上标点把“非第”与“卑贱”并列连读,显然是将其理解为名词成分,意为“不是高贵的门第”;其实,“非第”是两个副词连用,“非第”即“非但”“不仅”的意思,与下句“而愈”相呼应。

因此,此句标点应为:……出自卑贱,非第无损于其子之贤,而愈形其母之贵。

二、解题步骤第一步:找出选项中断句停顿点的不同之处,将四个选项两两分组,相同点多的为一组。

第二步:两级排除定答案。

先排除一组。

根据第一步的分组,将两组解析比对分析,排除明显错误的一组。

再排除一项。

在剩余的两项中,依据前面所讲的6点,排除错误选项,确定正确答案。

三.典例示范(2020.全国2卷)下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)A.开封逻卒夜迹盗/盗脱去/民有惊出与卒遇/缚以为盗/民讼诸府/不胜考掠之惨/遂诬服/安中廉知之/按得冤状/即出民/抵吏罪/B.封逻卒夜迹盗/盗脱去/民有惊出与卒遇/缚以为盗/民讼诸府不胜/考掠之惨/遂诬服/安中廉知之/按得冤状/即出民/抵吏罪/C.开封逻卒夜迹盗/盗脱去/民有惊出与卒遇/缚以为盗/民讼诸府/不胜考掠之惨/遂诬服/安中廉知之/按得冤状/即出民抵吏罪/D.开封逻卒夜迹盗/盗脱去/民有惊出与卒遇/缚以为盗/民讼诸府不胜/考掠之惨/遂诬服/安中廉知之/按得冤状/即出民抵吏罪/【解题演示】第一步:四个选项分两组对照上面4个选项,根据相同点多者为一组的分组原则,可将A、B划为一组,C、D划为一组。

第二步:两级排除定答案◎先排除一组第二组的两个选项在“即出民”与“抵吏罪”都断开作了停顿。

通读语句后会发现,“出民”和“抵吏罪”是王安中对此案件的两个处理结果,“出民”和“抵吏罪”都是动宾结构,中间应断开。

由此排除C、D两项,只剩下A、B两项了。

◎再排除一项第一组的两个选项有两处停顿不同,即A项在“府”后有停顿,B项在“胜”后停顿。

比较两个选项后可知,“不胜”的意思是经受不住,“考掠之惨”的意思是严刑拷打,“考掠之惨”应做“不胜”的宾语,中间不可断开。

由此可以排除B项。

答案:A四、跟踪练习(一)(2017·全国卷Ⅰ )阅读下面的文言文,完成题目。

谢弘微,陈郡阳夏人也。

父思,武昌太守。

从叔峻,司空琰第二子也,无后,以弘微为嗣。

弘微本名密,犯所继内讳,故以字行。

童幼时精神端审时然后言所继叔父混名知人见而异之谓思曰此儿深中夙敏方成佳器有子如此足矣弘微家素贫俭,而所继丰泰,唯受书数千卷,遗财禄秩,一不关豫。

混风格高峻,少所交纳,唯与族子灵运、瞻、曜、弘微并以文义赏会。

(节选自《宋书·谢弘微传》) 下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )A.童幼时/精神端审/时然后言/所继叔父混名知人/见而异之/谓思曰/此儿深中夙敏方成/佳器有子如此/足矣/B.童幼时/精神端审/时然后言所继叔父/混名知人/见而异之/谓思曰/此儿深中夙敏/方成佳器/有子如此/足矣/C.童幼时/精神端审/时然后言所继叔父/混名知人/见而异之/谓思曰/此儿深中夙敏方成/佳器有子如此/足矣/D.童幼时/精神端审/时然后言/所继叔父混名知人/见而异之/谓思曰/此儿深中夙敏/方成佳器/有子如此/足矣/◎解析选D 根据选项断句差异可先分成两组,即A、D为一组,B、C为一组。

B、C两个选项在“叔父”与“混”中间,都断开作了停顿。

通读语句会发现,“所继叔父”说的是与“谢弘微”的关系;“混”是“所继叔父”的名,属专有名词。

也就是说“所继叔父”是用来修饰“混”的,因此二者之间不该有停顿。

据此,我们可以排除B、C两项,只剩下A、D两项了。

A、D两个选项有两处停顿不同,即A项在“方成”后有停顿,D项在“方成”前有停顿,“佳器”后有停顿。

比较两个选项后可知,A项的“佳器有子如此”之说无论从语法还是句意上分析,“佳器有子”都讲不通。

再者结合上文来看,“有子如此”的主语“你”(即谢思)省略了,所以在“佳器”后“有子”前应该有停顿。

由此可以排除A项,答案为D项。

◎参考译文谢弘微,是陈郡阳夏人。

父亲叫谢思,任武昌太守。

堂叔谢峻是司空谢琰的第二个儿子。

谢峻自己无子,就以谢弘微为继子,谢弘微本名密,因为触犯了继母的名讳,所以就用字代名。

谢弘微孩童时期,风采充溢,但却端庄谨慎,遇上适当的时机才説话,他继父的弟弟谢混有知人之名,见到谢弘微,认为他不同于寻常之人,谢混对谢思説:“这个孩子深沉早慧,将成为才行出众之人,有这样的儿子,满足了。

”谢弘微自己家里一向贫寒,而继父産业却很丰盈,他却只承继接受了继父的几千卷书而已,遗産俸禄,一概不加过问。

谢混的风格高尚峻洁,很少同人交往。

只同他的族子谢灵运、谢瞻、谢翟、谢弘微等人因赏析文义而聚会。

(二)阅读下面的文言文,完成题目。

施师点字圣与,上饶人。

十岁通“六经”,十二能文。

弱冠游太学,试每在前列,司业高宏称其文深醇有古风。

寻授以学职,以舍选奉廷对,调复州教授。

未上,丁内艰。

乾道元年,陈康伯荐,赐对,言:“历年屡下诏恤民,而惠未加浃。

细民既困于倍输重以岁恶室且垂磬租不如期积多逋负今明堂肆赦户自四等以下逋自四年以前愿悉除免。

”上曰:“非卿不闻此言。

”诏从之。

下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )A.细民既困于倍输重/以岁恶/室且垂磬/租不如期/积多逋负/今明堂肆赦户/自四等以下/逋自四年以前/愿悉除免B.细民既困于倍输重/以岁恶/室且垂磬/租不如期/积多逋负/今明堂肆赦/户自四等以下/逋自四年以前/愿悉除免C.细民既困于倍输/重以岁恶/室且垂磬/租不如期/积多逋负/今明堂肆赦户/自四等以下/逋自四年以前/愿悉除免D.细民既困于倍输/重以岁恶/室且垂磬/租不如期/积多逋负/今明堂肆赦/户自四等以下/逋自四年以前/愿悉除免◎解析选D 解答此题,要注意句意及句子结构,运用排除法得出答案。

首先把四个选项分为两组,A、B为一组,C、D为一组。

两组不同之处是“细民既困于倍输重以岁恶”,“倍输”意为“加倍的赋税”,“重”的意思是“又”,故“倍输”之后应断开,排除A、B两项。

分析C、D两项,“今明堂肆赦”句意完整,其后应断开,故排除C项,选D项。

◎参考译文施师点字圣与,上饶人。

他十岁就通晓“六经”,十二岁就能写文章。

二十岁到太学学习,每次考试都名列前茅,司业高宏称赞他的文章深湛淳厚,有古人的风尚。

不久,(施师点)被授予学校的官职,以上舍身份被选派去参加殿试,(皇上)调他任复州教授。

没等到上任,遭母丧。

乾道元年,陈康伯推荐他,皇上召施师点对答问题,施师点说:“以往各年屡次下诏抚恤百姓,而(皇上的)恩惠并未深入到百姓中间。

百姓已经为加倍的赋税所困,又加上年成不好,屋子里也将近空了。

赋税不能按期交纳,累积了越来越多的拖欠。

现在祭祀明堂大开恩赦,民户从四等以下,从四年以前拖欠至今的,希望全部免除。

”皇上说:“不是你,我听不到这样的话。

”诏令有关部门遵从(施师点的)意见。

(三)阅读下面的文言文,完成1~4题。

赵普字则平,幽州蓟人。

周显德初,永兴军节度刘词辟.为从事,词卒,遗表荐普于朝。

世宗..用兵淮上,太祖..拨滁州,宰相范质奏普为军事判官。

宣祖卧疾滁州,普朝夕奉药饵,宣祖由是待以宗分。

太祖尝与语,奇之。

时获盗百余,当弃市,普疑有无辜者,启太祖讯鞫之,获全活者众。

太祖北征至陈桥,被酒卧帐中,众军推戴,普与太宗排闼入告。

太祖欠伸徐起,而众军擐甲露刃,喧拥麾下。

及受禅..,以佐命功,授右谏议大夫,充枢密直学士。

开宝二年冬,普尝病,车驾幸中书。

三年春,又幸其第抚问之。

赐赉加等。

六年,帝又幸其第。

时钱王俶遣使致书于普及海物十瓶置于庑下会车驾至仓卒不及屏帝顾问何物普以实对上曰海物必佳即命启之皆瓜子金也。

普惶恐顿首谢曰:“臣未发书,实不知。

”帝叹曰:“受之无妨,彼谓国家事皆由汝书生尔!”太平兴国初入朝,迁太子太保。

颇为卢多逊所毁,奉朝请数年,郁郁不得志。

会柴禹锡、赵镕等告秦。