传导路

- 格式:ppt

- 大小:1.75 MB

- 文档页数:62

实验十二传导路[实验内容](一)观察躯干、四肢意识性和非意识性本体感觉传导路。

(二)观察躯干和四肢痛温觉传导路。

(三)观察位觉、听觉和视觉传导路。

(四)观察皮质脊髓束传导路。

(五)观察皮质─脑桥─小脑系传导路。

(六)观察皮质—纹状体系传导路。

[实验目的](一)掌握意识性本体感觉传导路中的“三级神经元”、内侧丘系交叉和产生本体感觉的部位。

(二)了解非意识性本体感觉传导路中的“二级神经元”和产生本体感觉的部位。

(三)掌握痛温觉传导路中的“三级神经元”、纤维交叉和产生浅感觉的部位。

(四)了解听觉传导路中听觉信息所经过的“四级神经元”,识别听觉感受器和听觉中枢所在部位。

(五)了解视觉传导路中视觉信息所经过的“三级神经元”,识别视觉感受器和视觉中枢所在部位。

(六)掌握皮质脊髓束传导路中运动信息发出的部位和所经过的神经元。

[材料与器具]意识性本体感觉传导路模型与解剖挂图,非意识性本体感觉传导路模型与解剖挂图,浅部感觉传导路模型与解剖挂图,听觉传导路模型与解剖挂图,平衡觉传导路模型与解剖挂图,视觉传导路模型与解剖挂图,皮质脊髓束传导路模型与解剖挂图,皮质—脑桥—小脑系模型与解剖挂图,皮质—纹状体系传导路模型与解剖挂图。

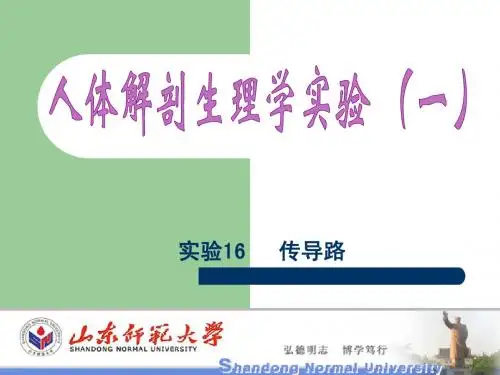

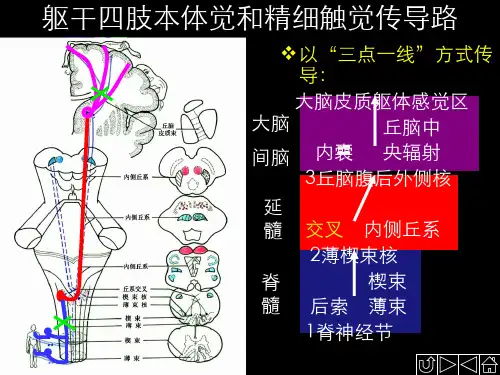

[方法与步骤](一)观察躯干、四肢意识性本体感觉传导路取意识性本体感觉传导路模型对照图2-12-1观察,先在模型上找到第1级神经元(脊神经节),接着观察脊神经节中枢突的去向:有的经脊神经后根入脊髓后索直接上行,终止于薄束核(即第2级神经)的纤维称为薄束;而有的经脊神经入脊髓后索直接上行,终止于楔束核(即第2级神经)的纤维称为楔束。

由薄、楔二核发出纤维左右交叉称为内侧丘系交叉,交叉后的纤维形成内侧丘系,上行终止于丘脑外侧核(即第3级神经元)。

由丘脑外侧核发出纤维投射到大脑皮质中央后回、旁中央小叶后部,产生本体感觉。

图2-12-1意识性本体感觉传导路图2-12-2非意识性本体感觉传导路例如,两手紧握双杠拉躯干向上臂靠拢时,胸大肌、背阔肌、肱二头肌中的本体感受器接受刺激后,就会将胸大肌、背阔肌、肱二头肌产生的本体感觉信息,经胸内、外侧神经、胸背神经和肌皮神经的传入纤维传导相应的脊神经节;在脊神经节交换神经元后,发出纤维将信息传给楔束核;在楔束核交换神经元后,发出纤维将信息经内侧丘系交叉,传给丘脑外侧核;在丘脑外侧核交换神经元后,发出纤维将感觉信息经投射纤维传给中央后回上部,产生本体感觉。

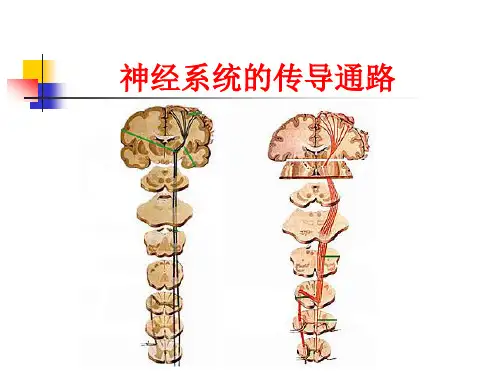

感觉传导路的名词解释感觉传导路是指人体中传递感觉信息的通道和途径。

它起着将外部刺激转化为神经信号,并将这些信号传递给大脑进行处理和解读的重要作用。

在我们日常生活中,感觉传导路的作用不可忽视,它直接影响着我们对外界的感知和认知。

感觉传导路通常由感觉器官、感觉神经、脊髓和脑部神经结构组成。

首先,外部刺激通过感觉器官,如皮肤、眼睛、耳朵、鼻子和舌头等,被转化为神经信号。

这些感觉器官对不同的刺激有着不同的感知能力和接收机制。

一旦感觉信号被感觉器官接收并转化为神经信号,它们将通过感觉神经传递到脊髓。

脊髓是一个位于脊柱内的长条形结构,它在感觉传导中起着重要的作用。

脊髓的各个部分分别与不同的感觉器官相连,它充当了神经信号的中转站。

当感觉信号到达脊髓时,它们会发生一系列的电化学变化,进而被传递到大脑。

感觉信号到达大脑后,它们将被送往不同的脑部区域进行处理和解读。

大脑是感觉传导的最终目的地,它由多个区域组成,每个区域负责处理特定类型的感觉信息。

举例来说,视觉信息将通过视觉通路被传送到视觉皮层,听觉信息则通过听觉通路传递到听觉皮层。

这样,大脑就能够对各种感觉信号进行识别、分析和理解。

除了传递感觉信号外,感觉传导路还具有相对较低级别的处理和调节功能。

在感觉传递的过程中,我们的大脑会通过神经回路不断进行反馈,以确保感官信息的准确性和连贯性。

这种反馈机制使我们能够根据环境的变化对感觉信号做出相应的调整和适应。

需要注意的是,感觉传导路不仅限于五种感官(视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉),还涉及到其他重要的感知方式,如温度、压力和位置感知等。

这些感觉信息也通过类似的传导路传递到大脑,并与其他感觉信息相互作用以生成我们对外界的完整感知。

总而言之,感觉传导路是一个复杂而精密的系统,负责将外部刺激转化为神经信号,并将其传递到大脑进行感知和认知。

它由感觉器官、感觉神经、脊髓和脑部神经结构组成,并涉及多个通路和区域。

理解感觉传导路的运作原理有助于我们更好地理解和欣赏人体感觉能力的奇妙和复杂性。