视觉器官及视觉传导通路

- 格式:doc

- 大小:28.50 KB

- 文档页数:3

视觉通路背侧通路:where通路,视皮层一些区域联合形成的系统,参与空间位置知觉,开始于纹状皮层,结束于后顶叶。

腹侧通路:what通路,视皮层的一些区域联合形成的系统,参与形状知觉,开始于纹状皮层,结束于下颞叶。

躯体感觉通道:面部感觉信息通过三叉神经传递皮肤、肌肉体感器官信息通过脊髓传导,有两种:背侧柱-内侧丘系通路:传递精确定位的信息(触觉),通过脊髓背侧柱上行至延髓,在延脑中交换至对侧后通过内侧丘系传至丘脑腹后侧核即躯体感觉终继核团。

脊髓-丘脑通路:传递非精确定位的信息(温度觉等),一到达脊髓即与其他神经元形成联结,交换至对侧后通过脊髓丘脑通路上行至丘脑腹后侧核。

听觉通路:耳蜗神经节→延髓耳蜗核→上橄榄核群(外侧丘系)→中脑下丘→丘脑内侧膝状体→颞叶。

视觉失认症:视敏度正常,但由于脑损伤导致无法正确知觉,视觉联合皮层统觉视觉失认症:高级视知觉缺失视敏度正常仍无法知觉物体联想视觉失认症:视知觉与言语系统分离导致,可以描画不能命名,可以借助其他感觉帮助命名光感受器:视杆细胞:1.2亿视网膜周围中央凹周围弱光提供黑白信息视敏度低视锥细胞:600万视网膜中央中央凹中强光提供色彩信息视敏度高感受野:视野的一部分,呈现于该细胞感受野内的光线刺激引起该细胞发放率的变化,由近似圆形的中心部和环形的外周部组成。

刺激中心部和外周部引起相反的变化:ON细胞被呈现在中央部的光线激活,被外周部的光线抑制,OFF细胞相反。

味觉通道:舌尖通过面神经分支鼓索传递到孤束核,舌头尾端通过舌咽神经和迷走神经到达孤束核,孤束核将轴突传至丘脑腹后内侧核,在传至前额叶底部和岛叶初级味觉皮层。

睡眠阶段:第一阶段,3.5~7.5HZ的θ波10min;第二阶段,纺锤波和K复合波出现15min;第三阶段,δ波出现,δ波占脑电波的20%~50% 20min,第四阶段,δ波占脑电波的50%以上45min。

血脑屏障:大脑细胞和血管之间液体传递和交换的屏障,由血管的内皮细胞生成。

传导通路分上行传导通路(感觉传导通路)和下行传导通路(运动传导通路)。

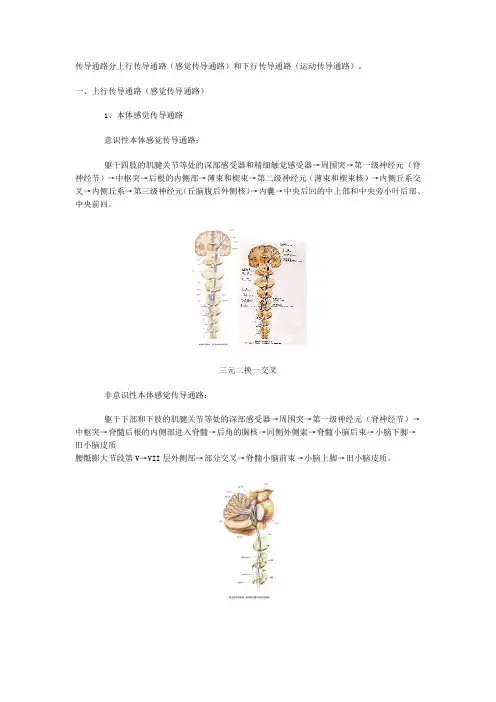

一、上行传导通路(感觉传导通路)1、本体感觉传导通路意识性本体感觉传导通路:躯干四肢的肌腱关节等处的深部感受器和精细触觉感受器→周围突→第一级神经元(脊神经节)→中枢突→后根的内侧部→薄束和楔束→第二级神经元(薄束和楔束核)→内侧丘系交叉→内侧丘系→第三级神经元(丘脑腹后外侧核)→内囊→中央后回的中上部和中央旁小叶后部、中央前回。

三元二换一交叉非意识性本体感觉传导通路:躯干下部和下肢的肌腱关节等处的深部感受器→周围突→第一级神经元(脊神经节)→中枢突→脊髓后根的内侧部进入脊髓→后角的胸核→同侧外侧索→脊髓小脑后束→小脑下脚→旧小脑皮质腰骶膨大节段第V→VII层外侧部→部分交叉→脊髓小脑前束→小脑上脚→旧小脑皮质。

上肢和颈部的本体感觉的第二级神经元在颈膨大第VI→VII层和延髓的楔束副核→楔小脑束(相当脊髓小脑后束)和脊髓小脑吻侧束(相当脊髓小脑前束)→小脑下脚→旧小脑皮质。

2.痛、温度和粗略触觉传导通路躯干、四肢的痛、温度和粗略触觉传导通路:躯干四肢皮肤内的感受器→中枢突→后根外侧部(痛、温觉)→第二级神经元(脊髓第IIVV 层后角固有核)→斜越1-2脊髓节段或交叉前上升1-2节段→交叉→脊髓丘脑侧束→丘脑腹后外侧核(第三级神经元)→内囊枕部→中央后回中、上部和中央旁小叶的后部。

后根内侧部(粗略触觉)→交叉到对侧脊髓丘脑前束→在延髓中部与侧束相融合形成脊髓丘系。

脊髓丘脑侧束的纤维排列由外向内:骶、腰、胸、颈。

头面部的痛、温度和粗略触觉传导通路:口鼻腔粘膜的浅部感受器→周围突三叉神经的感觉支→第一级神经元(三叉神经节)→中枢突→三叉神经感觉根→升支(触压觉)和降支(痛温触觉)→第二级神经元(脑桥三叉神经脊束感觉主核和三叉神经脊束核)→交叉到对侧→形成三叉丘系→第三级神经元(丘脑腹后内侧核)→内囊→中央后回的中下1/3部。

角膜反射:角膜受到的刺激→三叉神经的眼神经→脑桥三叉神经主核→发出纤维到双侧面神经核→颧支→眼轮匝肌收缩→双眼同时闭合。

眼睛的解剖结构和视觉传导原理眼睛是人们生命中最重要的感觉器官之一,它能让我们看到各种事物的形态、大小、颜色、明暗等方面的变化,让我们了解世界的奥秘。

眼睛的正常运作要经过多个步骤,包括光线的透过、焦距的调整、图像的转换等等。

对于一个有着如此重要作用的器官,我们应该多了解一些它的结构和工作原理,这样我们才能更好地保护和使用它。

眼睛的主要结构包括眼球和视觉神经。

眼球是一个稍微呈球状的组织结构,它由多个层次组成。

最外层是角膜,它是眼球最前面的透明组织,能折射光线并让它们通过。

在角膜下面是巩膜,它是一个白色的、坚硬的组织,可以保护眼球而不变形。

巩膜的前部称为巩膜弓,它在眼球的前部扩张成一个圆环,即虹膜。

虹膜是眼中的有色环状膜,决定了眼睛的外观和眼球内过滤和折射的光线的数量。

虹膜的中央是黑色小圆点瞳孔,能够调节进入眼内的光线量。

依次往下是晶状体和玻璃体,它们都是透明的结构,分别将光线进一步聚合到视网膜。

视觉神经是眼睛与大脑之间的桥梁,它由视网膜、视神经和视皮层构成。

视网膜是眼球里的一个特殊神经组织,由感光细胞、神经细胞和其他细胞构成。

当光线通过其他层次的眼球结构后,达到视网膜上方的感光细胞时就会产生信号。

这些信号将被神经细胞捕捉并传递到视神经,视神经最后将其传递到大脑的视皮层,识别和解析图像。

视野是人们的眼睛可以看到的空间范围。

一般来说,人类普通视野的水平角度大约是170度,垂直角度大约是135度。

不同的物体在视觉系统中的感知方式也不尽相同。

高亮度的东西、高对比度的边界、有运动的物体等,都能够引起人们的关注。

视觉传导原理是指光线进入我们的眼睛后,如何通过各个层次的眼球结构,最终转换成为我们感知到的图像。

其中,眼睛的晶状体可以调节焦距,使得不同距离的物体都能够聚焦到视网膜上。

同时,虹膜和瞳孔也能够控制进入眼内的光线量。

视觉传导原理也涉及到光线的折射和反射,即眼球中的透明组织决定了光线的通路。

这些光学元件的协同作用才能让我们获得清晰、真实的视觉体验。

人的视觉形成的过程是怎么样的通过视觉,人和动物感知外界物体的大小、明暗、颜色、动静,获得对机体生存具有重要意义的各种信息,相信很多人都想知道视觉的成因,以下是由店铺整理关于人的视觉是如何形成的内容,希望大家喜欢!人的视觉形成的过程光线→角膜→瞳孔→晶状体(折射光线)→玻璃体(支撑、固定眼球)→视网膜(形成物像)→视神经(传导视觉信息)→大脑视觉中枢(形成视觉)进化在进化过程中光感受器的形成,对于动物精确定向具有重要意义。

最简单的感光器官是单细胞原生动物眼虫的眼点,使眼虫可以定向地作趋光运动。

涡鞭毛虫眼点的结构更为完善,借助这种眼点对光的感受可以捕食。

多细胞动物的感光器官逐渐复杂多样。

如水母的视网膜只是一种由色素构成的板状结构,这种结构可给动物提供光线强弱和方向的信息。

随着动物的进化,出现了杯状或是囊状光感受器并具有晶状体,可使光线聚焦。

环节动物、软体动物以及节肢动物常有纽扣状的眼或是凸出的视网膜。

这类光感受器由许多叫做个眼的结构排列在体表隆起之上构成,仍位于小囊之内。

小眼中的光感受细胞为色素所包围,光线只能由一个方向进入小眼,故而能感受光的方向。

这种视觉器宫在进化过程中,在不同种类的动物表现为特定的型式,如昆虫的复眼。

脊椎动物的视觉系统通常包括视网膜,相关的神经通路和神经中枢,以及为实现其功能所必须的各种附属系统。

这些附属系统主要包括:眼外肌,可使眼球在各方向上运动;眼的屈光系统(角膜、晶体等),保证外界物体在视网膜上形成清晰的图像。

分类光感受器按其形状可分为两大类,即视杆细胞和视锥细胞。

夜间活动的动物(如鼠)视网膜的光感受器以视杆细胞为主,而昼间活动的动物(如鸡、松鼠等)则以视锥细胞为主。

但大多数脊椎动物(包括人)则两者兼而有之。

视杆细胞在光线较暗时活动,有较高的光敏度,但不能作精细的空间分辨,且不参与色觉。

在较明亮的环境中以视锥细胞为主,它能提供色觉以及精细视觉。

这是视觉二元理论的核心。

在人的视网膜中,视锥细胞约有600~800万个,视杆细胞总数达1亿以上。

眼睛的视觉传导途径视觉是人类最重要的感知方式之一,而视觉信号的传导途径则起到了关键的作用。

在人体中,眼睛是最为重要的视觉感受器官,其视觉传导途径经过多个步骤转化为脑内神经-生物电信号,最终使人类能够感知并理解周围世界的事物。

1. 眼睛的结构要了解眼睛的视觉传导途径,我们需要首先了解眼睛的基本结构。

人的眼球大致呈球形,由角膜、虹膜、晶状体、视网膜、脉络膜、玻璃体、视神经等多部分组成。

其中,角膜是光的折射介质,是我们日常看到的眼珠表面透明的一层薄膜;虹膜位于前房角处,是控制瞳孔大小和光线进入量的结构;晶状体是眼的主要折射介质,能够随着距离的改变而调整自身的形状和位置,完成对不同距离物体的聚焦;视网膜则是视觉感受器官,其中的感光细胞通过接收光信号,将其转化为神经冲动,经过视神经进入视觉中枢,从而完成视觉感知。

2. 光的入射与折射我们的眼睛面向周围环境,通过不同物体反射、折射产生的光线,进入视网膜。

这些入射的光线需要经过角膜、晶状体等介质的折射,才能正确地聚焦到视网膜上。

光线经过折射后的方向会发生改变,这个角度的改变称为折射角度,而折射角度受光线入射角和介质折射率的影响。

因为不同的波长光线在介质中的折射率不同,所以彩色光在通过晶状体时会发生不同程度的偏折,最终形成色彩丰富的视觉景象。

3. 感光细胞与视网膜视网膜是眼睛的感知器官,摆放在眼球后部。

它是由一层厚约0.5毫米的神经组织构成,其中的感光细胞对外界光线敏感,通过光敏色素的作用,将光能转化为神经冲动。

视网膜中有许多神经元,包括感光细胞、神经元和胶质细胞等,其中感光细胞又分为杆细胞和锥细胞。

杆细胞数量多,对光的感受范围广,主要用于视觉的低照度条件下的黑白感知;而锥细胞比较少,负责色彩、细节、高亮度的感受和处理。

视网膜中感光细胞的光敏色素容易被损伤,比如过度照射或强光等情况下,会使其受损甚至失去功能。

4. 视觉信息的传导与加工眼睛接收到的光信号只是最初的视觉信息,其要在神经系统中进行传导、加工、整合,才能形成完整的视觉现象。

视觉器官的构成:眼球、眼眶及眼底附属器、视路以及眼部的相关血管和神经节构等。

视路:是视觉信息从视网膜光感受器开始到大脑枕叶视中枢的传导通路。

临床上通常指从视神经开始,经视交叉--视束--外侧膝状体--视放射到枕叶视中枢的神经传导通路。

视觉(视路)传导:视网膜视觉信号--视神经--视交叉--视束--外侧膝状体--视放射--视皮层。

视野:是指眼向前方固视时所见的空间范围,相对于视力的中心视锐度而言,它反映了周边视力。

继发性青光眼:由于某些眼病或全身疾病,干扰或破坏了正常的房水循环,使房水流出通路受阻引起眼压升高的一组青光眼。

调节:为看清近物而改变眼的屈光力的功能,称为调节。

调节幅度:眼所能产生的最大调节力称为调节幅度。

集合:产生调节的同时引起双眼内转,该现象称为集合。

远点:眼在静止放松(静止)状态下,所能看清的最远一点,称为远点近点:眼在极度(最大)调节时所能看清最近一点,称为近点。

正位眼:眼球运动系统处于完全平衡状态时,即使融合功能受到干扰,如遮挡一眼,眼球仍能维持功能性第一眼位而不出现偏斜者正视:当眼调节静止时,外界的平行光线(一般认为来自5m以外)经眼的屈光系统后恰好在视网膜黄斑中心凹聚焦,这种去逛状态称为正视。

近视:在调节放松状态下,平行光线经眼球屈光系统后聚焦在视网膜之前,成为近视。

散光:由于眼球在不同子午线上屈光力不同,平行光线经过眼屈光后不能形成焦点的屈光状态成为散光。

屈光参差:屈光参差,指双眼屈光度数不等。

度数相差超过2.00 D以上者,通常会因融像困难出现症状。

弱视:视觉发育期内由于异常视觉经验(单眼斜视、屈光参差、高度屈光不正以及形觉剥夺)引起的单眼或双眼最佳矫正视力下降,眼部无器质性病变。

隐斜:双眼眼位有偏斜倾向,但可通过正常的融合功能控制作用而维持正位。

斜视:在正常双眼注视状态下,被注视的物体会同时在双眼的视网膜黄斑中心凹上成像。

在异常情况下,双眼不协同,在双眼注视下出现偏斜。

眼睛的生理结构与视觉传导眼睛是我们日常生活中必不可少的器官,它可以帮助我们感知周围的环境,视觉传导是我们接收视觉信息的方式。

然而,很多人对于眼睛的生理结构和视觉传导的过程并不十分清楚,本文将着眼于这一方面,对于这一话题进行探讨。

1、眼球的生理结构眼球是人类的主要视觉器官,它的结构非常复杂。

眼球通常被分为三层:外层、中层和内层。

外层主要由角膜和巩膜组成,中层由睫状体、虹膜、脉络膜和晶状体组成,内层则由视网膜等组成。

角膜是眼球表面的最外层,它是无血管的、透明的组织,具有一定的弹性和强度。

角膜主要负责让光线从外部进入眼球,并起到一个聚光器的作用,将光线通过瞳孔传导到眼球的后方。

角膜对于视力的贡献非常重要。

巩膜是与角膜相连,由一层结缔组织构成的薄膜。

它主要保护眼球,并提供营养和氧气。

睫状体是一种环状的肌肉组织,与晶状体相连,调节晶状体的弯曲程度。

虹膜则是虹彩的前部分,具有开合瞳孔的作用。

晶状体则是眼球的“镜头”,负责聚焦光线到视网膜上,同时也可以调节眼球的屈光度。

视网膜位于眼球的内部,它是由一层层细胞组成的,可以用来接收光线并将其转化为神经信号。

它是我们接收视觉信息的重要结构,对于视力的贡献至关重要。

2、视觉传导的过程当光线通过角膜并进入眼球后,它会通过晶状体的调节,聚焦到视网膜上,视网膜上的细胞可以将光线转化为神经信号,并在视神经的传导下到达大脑皮层。

在这个过程中,眼睛起到了一个传感器的作用,将外界的信息转化为大脑能够理解的信号。

在视觉传导中,视神经扮演了一个非常重要的角色。

视神经是从视网膜到大脑的神经通路,它由万个神经元组成。

视神经可以传递视觉信号,这些信号在大脑皮层被解码并识别为感知信息。

视神经在我们的视觉体验中起到了至关重要的作用。

3、保护眼健康的措施眼睛作为一个非常敏感的器官,它需要保持整洁和健康。

以下是一些保护眼健康的措施:⑴保持适当的用眼姿势,避免长时间仰头、低头和过度疲劳;⑵保持房间的适当亮度,避免过亮或过暗的环境;⑶保持规律的饮食,多摄入含有维生素A、C和E的食物;⑷进行适当的眼部锻炼,定期配戴眼镜、隐形眼镜,避免眼睛疲劳;⑸避免接触有害的物质,如尘土、污染物和化学药品等。

感觉传导感觉信息的传递与处理机制感觉是我们对外界环境的感知与认知,其中包括视觉、听觉、嗅觉、触觉和味觉等感觉。

这些感觉通过传导感觉信息的传递与处理机制,使我们能够感知和理解世界。

本文将探讨感觉的传导、感觉信息的传递与处理机制。

一、感觉的传导感觉的传导是指感觉信息从感觉器官传递到大脑的过程。

不同的感觉有不同的传导途径:1. 视觉感觉的传导:视觉感觉通过眼睛中的视网膜传递到视觉皮层。

视网膜中的视觉细胞能够检测光线的强度和颜色,并将这些信息转化为电信号传送到大脑。

在传递过程中,视觉信息经过多个中间神经元的处理和传递,最终到达大脑。

2. 听觉感觉的传导:听觉感觉通过耳朵中的耳蜗传递到听觉皮层。

耳蜗中的听觉细胞能够感知声音的频率和强度,并将这些信息转化为电信号传送到大脑。

在传递过程中,听觉信息经过多个中间神经元的处理和传递,最终到达大脑。

3. 嗅觉、触觉和味觉感觉的传导:嗅觉、触觉和味觉感觉的传导相对简单。

嗅觉传导通过嗅上皮中的嗅觉细胞,触觉传导通过皮肤上的感受器,味觉传导通过舌头上的味蕾,直接传递到大脑。

二、感觉信息的传递感觉信息的传递是指感觉信息在神经系统中传递的过程。

感觉信息传递主要涉及神经元之间的连接和信号传递:1. 突触传递:神经元之间的传递是通过突触完成的。

当感觉信息传递到神经元的突触终端时,会释放化学物质(神经递质)到神经元之间的间隙,然后被下一神经元的突触接收。

这样一级一级的传递,直到感觉信息到达大脑。

2. 神经递质:神经递质是感觉信息传递的关键物质。

在突触传递过程中,神经递质起到传递信号的作用。

常见的神经递质有乙酰胆碱、多巴胺、谷氨酸等,它们的不同作用决定了不同感觉信息的处理和传递方式。

三、感觉信息的处理感觉信息的处理是指大脑对感觉信息进行分析和解读的过程。

不同的感觉信息在大脑中有不同的处理方式:1. 感觉整合:大脑会对不同感觉信息进行整合和协调。

例如,当我们看到一只猫的时候,大脑会整合视觉信息、听觉信息(猫叫声)、触觉信息(触摸猫的皮肤)等,形成对猫的完整感知和认知。

眼睛的结构与视觉传导眼睛是人类视觉系统的核心组成部分,它的结构和功能非常复杂。

在我们日常生活中,眼睛扮演着非常重要的角色,让我们能够看到世界的美丽和多样性。

然而,很少有人真正了解眼睛的结构和视觉传导的过程。

眼睛的结构可以分为三个主要部分:眼球、视觉神经和眼附属器官。

眼球是眼睛的核心组成部分,它由多个结构组成,包括角膜、虹膜、晶状体、玻璃体等。

角膜是眼球最外层的透明组织,它起到保护眼球和折射光线的作用。

虹膜是位于角膜和晶状体之间的有色环状结构,它通过调节瞳孔的大小来控制进入眼球的光线量。

晶状体是位于虹膜后面的透明结构,它通过变形来调节眼睛对近视和远视的适应能力。

玻璃体是填充在眼球后部的透明凝胶状物质,它帮助维持眼球的形状和稳定性。

视觉神经是将眼睛接收到的光信号转化为大脑可以理解的信息的关键部分。

视觉神经由视网膜、视神经和视皮层组成。

视网膜是位于眼球内部的感光组织,它包含了大量的视觉感受器,称为视杆细胞和视锥细胞。

这些感受器可以感知光线的强度和颜色,并将其转化为电信号。

视神经是将视网膜产生的电信号传输到大脑的通道,它由数百万个神经纤维组成。

视皮层是大脑中负责处理视觉信息的区域,它将来自视神经的信号进行解码和分析,最终让我们能够看到和理解所看到的事物。

眼附属器官包括眼睑、泪腺和睫状肌等。

眼睑是位于眼球前面的皮肤薄膜,它可以保护眼球不受外界伤害,并帮助分泌眼泪。

泪腺是位于眼睑上方的腺体,它分泌眼泪来保持眼球湿润和清洁。

睫状肌是位于虹膜和晶状体之间的环状肌肉,它通过收缩和松弛来改变晶状体的形状,从而调节眼睛对不同距离的焦距。

视觉传导是指眼睛接收到的光信号经过一系列复杂的过程转化为大脑可以理解的信息的过程。

当光线通过角膜和晶状体进入眼球时,它会被聚焦到视网膜上。

视网膜上的感受器会将光信号转化为电信号,并通过视神经传输到大脑的视皮层。

在视皮层中,电信号会被解码和分析,最终形成我们所看到的图像和颜色。

总结起来,眼睛的结构和视觉传导过程是一个复杂而精密的系统。

视觉器官及视觉传导通路

1.实验目的

复习视觉器官的基本结构;

掌握视觉形成的基本通路。

2.实验内容

观看模型、挂图

3.实验报告

3.1视网膜结构图

(视网膜的内膜又叫视网膜,由外至内主要分为感光细胞层、双极细胞层、神经节细胞层,它们之间还分布着水平细胞和无长突细胞。

)

3.2视觉形成的基本结构通路

(视锥细胞和视杆细胞通过终足与双极细胞和水平细胞形成突触联系,所有神经节细胞的轴突在眼球后汇集成视神经。

视神经在进入中枢之前,部分视神经元交叉到对侧:即从两眼鼻侧视网膜发出的纤维和右眼鼻侧发出的纤维汇成左侧视束,大部分投射到左侧的外膝体,经左外膝体投射到左侧大脑半球。

显然,左侧大脑半球相应脑区与右侧半个视野相对应。

而从左眼鼻侧视网膜发出的纤维和右眼颞侧发出的纤维汇聚成的右侧视束,大部分投射到右侧的外侧膝状体,经右外膝体投射到右侧大脑半球,因而右侧大脑半球相应脑区与左侧半个视野相对应。

)

3.3大脑皮层的视觉区

(视皮层分区:灵长类动物枕叶17、18、19、20区分别被称为V1区、V2区、V3区、V4区.

V1区----纹状皮层或初级视皮层

V2区----次级视皮层

V3区----高级视皮层

V5区----中颞区即MT区

初级视皮层V1区也就是17区与简单视觉有关,V2区也就是18区与图形和客体轮廓或运动感知有关,V3区是高级视皮层区也就是大脑皮层的19区,V4区也就是20区,主要与颜色觉有关。

)。

七年级生物下册《眼睛与视觉》教案:了解视觉传导路径。

一、视觉传导的基本原理视觉传导的基本原理是光线进入眼睛,并通过一系列的途径传输到大脑中的视觉中枢。

眼睛是一个非常复杂的器官,它由多个部分组成,包括角膜、晶状体、玻璃体和视网膜等。

当光线进入角膜时,它将被屈光,然后穿过晶状体并投射到视网膜上。

视网膜由多个细胞层组成,其中最外层是感光细胞。

这些感光细胞分为两类:锥体和杆状体。

当光线在视网膜上照射时,感光细胞将被激活。

锥体负责检测亮度和色彩,而杆状体则负责检测低亮度环境下的图像。

感光细胞会向周围的神经元传递信号,最终将信号传递到大脑中的视觉中枢。

在这里,视觉信号将被处理和解读,从而我们才能感受到周围环境的视觉信息。

二、视觉传导路径的细节了解视觉传导路径的细节非常重要。

下面将详细介绍这条路径。

1.视网膜视网膜是视觉传导路径的起点。

当光线照射在视网膜上时,感光细胞将被激活,并将信号传递给视网膜神经元。

视网膜神经元将这些信号合并并转发到视神经。

2.视神经当信号进入视神经时,它们会通过视神经穿过眼眶,并到达大脑中的视觉中枢。

3.丘脑和大脑皮层在到达大脑后,信号将被分为两部分。

第一部分是进入丘脑,这是大脑中的一个重要结构。

丘脑将视觉信息发送到其他大脑区域进行处理。

另一部分信号则进入大脑皮层。

大脑皮层是大脑中与意识和知觉相关的区域。

在这里,我们将视觉信息转化为生动的图像。

4.顶枕叶和颞叶信号将被转发到大脑的顶枕叶和颞叶。

这些区域帮助我们判断图像中的物体和空间关系,并从中解读信息。

三、教学建议在教授这个主题时,教师应该确保学生能够理解视觉传导的基本原理和视觉传导路径的细节。

以下是一些实用的教学建议:1.使用图表和模型帮助学生理解视觉传导的基本原理。

2.给学生分配阅读任务,让他们在课堂上讨论视觉传导路径的细节。

3.鼓励学生进行实验,在模拟环境中观察视网膜神经元的功能和交流方式。

4.让学生理解颜色盲和其他视觉障碍对视觉传导和视觉解释的影响。

视觉器官及视觉传导通路

1.实验目的

复习视觉器官的基本结构;

掌握视觉形成的基本通路。

2.实验内容

观看模型、挂图

3.实验报告

3.1视网膜结构图

(视网膜的内膜又叫视网膜,由外至内主要分为感光细胞层、双极细胞层、神经节细胞层,它们之间还分布着水平细胞和无长突细胞。

)

3.2视觉形成的基本结构通路

(视锥细胞和视杆细胞通过终足与双极细胞和水平细胞形成突触联系,所有神经节细胞的轴突在眼球后汇集成视神经。

视神经在进入中枢之前,部分视神经元交叉到对侧:即从两眼鼻侧视网膜发出的纤维和右眼鼻侧发出的纤维汇成左侧视束,大部分投射到左侧的外膝体,经左外膝体投射到左侧大脑半球。

显然,左侧大脑半球相应脑区与右侧半个视野相对应。

而从左眼鼻侧视网膜发出的纤维和右眼颞侧发出的纤维汇聚成的右侧视束,大部分投射到右侧的外侧膝状体,经右外膝体投射到右侧大脑半球,因而右侧大脑半球相应脑区与左侧半个视野相对应。

)

3.3大脑皮层的视觉区

(视皮层分区:灵长类动物枕叶17、18、19、20区分别被称为V1区、V2区、V3区、V4区.

V1区----纹状皮层或初级视皮层

V2区----次级视皮层

V3区----高级视皮层

V5区----中颞区即MT区

初级视皮层V1区也就是17区与简单视觉有关,V2区也就是18区与图形和客体轮廓或运动感知有关,V3区是高级视皮层区也就是大脑皮层的19区,V4区也就是20区,主要与颜色觉有关。

)。