《梦溪笔谈》两则之《采草药》

- 格式:docx

- 大小:16.42 KB

- 文档页数:7

《〈梦溪笔谈〉两则》教案一、教学目标:1.知识与技能:了解文中的实词、虚词和特殊句式;了解《采草药》一文列举理由,引证事实,说明事理的写法;领会《雁荡山》一文前后两部分联系紧密,层次分明,叙述中又各有侧重的写作特点。

2.过程与方法:反复诵读,摘录重点字词,在理解文意的基础上分析课文内容和写法。

3.情感、态度与价值观:学习善于观察客观事物,对具体事物进行具体分析的科学态度。

二、教学重点:1.文言文中常用的实词、虚词和特殊句式。

2.课文的说明顺序和说明方法。

三、教学难点:理解本文的特点:记事与说理有机结合,条理分明,文笔朴实简练。

四、教学方法:诵读法和讲析法。

五、教学时数:两课时六、教学步骤:第一课时一、新课导入。

我们刚刚学习了《科学是美丽的》一文,领会了科学美,今天我们就学习两篇介绍科学知识的文章。

板书课题并解题:“则”就是“条”,我们通常所说“新闻两则”“笔记一则”也是这个意思。

二、作者简介。

沈括及《梦溪笔谈》沈括(1031-1095)字存中,钱塘(今杭州市)人,北宋著名政治家和科学家。

曾积极参加王安石的变法革新运动,历任中央和地方官职,革新吏治,颇多建树。

曾出使辽国,严词驳斥辽国争地的要求,在镇守西北时,积极巩固边防,多次击败西夏贵族统治者的军事侵扰。

掌管和主持过天文研究、盐政改革、农田水利兴修和军器制造,在天文、历法、数学、物理、地质、医药、音乐、工程技术等方面有精湛的研究(物理学和地质学方面的某些见解和发现,比欧洲早四、五百年,对当时科学发展和生产技术的情况,也非常关心,凡有见闻,无不详为记录(如初中所学《活板》),晚年,居润州(今江苏镇江),筑梦溪园,举生平见闻,总结前人研究成果,根据自己的实践经验,写成《梦溪笔谈》这部综合性科学论著。

《梦溪笔谈》全书26卷,《补笔谈》1卷,《续笔谈》3卷,共30卷,609条,分故事、辩证、乐律等17目。

除了论述文学、史学、艺术等外,主要记载论述了我国古代特别是当时的自然科学的发展和科学技术的发明创造,反映了十一世纪我国科学的辉煌成就。

采草药文言文附译文采草药文言文附译文原文:古法采草药多用二月、八月,此殊未当。

但二月草已芽,八月苗未枯,采掇者易辨识耳,在药则未为良时。

大率用根者,若有宿根,须取无茎叶时采,则津泽皆归其根。

欲验之,但取芦菔、地黄辈观,无苗时采,则实而沉;有苗时采,则虚而浮。

其无宿根者,即候苗成而未有花时采,则根生已足而又未衰。

如今之紫草,未花时采,则根色鲜泽;花过而采,则根色黯恶,此其效也。

用叶者取叶初长足时,用芽者自从本说,用花者取花初敷时,用实者成实时采。

皆不可限以时月。

缘土气有早晚,天时有愆伏。

如平地三月花者,深山中则四月花。

白乐天游大林寺诗云:“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。

”盖常理也。

此地势高下之不同也。

如筀竹笋,有二月生者,有三四月生者,有五月方生者谓之晚筀;稻有七月熟者,有八九月熟者,有十月熟者谓之晚稻。

一物同一畦之间,自有早晚。

此物性之不同也。

岭峤微草,凌冬不雕;并、汾乔木,望秋先陨;诸越则桃李冬实,朔漠则桃李夏荣。

此地气之不同也。

一亩之稼,则粪溉者先芽;一丘之禾,则后种者晚实。

此人力之不同也。

岂可一切拘以定月哉?译文:古法采草药(时间)多数在二月、八月,这很不恰当。

只是二月草已发芽,八月茎叶还没有枯死,采药的人容易辨认(草药)罢了,对药材来说,并不是最好的时间。

大致说,用根的(草药),如果有隔年老根,必须选择没有茎叶时采摘,这时液汁都集中在根内。

要验证这一点,只要拿萝卜、地黄这类来看,没有茎叶时候采摘的,就充实而沉重;有茎叶时候采摘的,就空虚而轻浮。

那些没有隔年老根的,就要等到茎叶长成而还未开花的时候采摘,(这时)根生长已充足而又未衰老。

像现在的紫草,没有花的时候采摘,根的颜色就明亮滋润;花开过后采摘,根的颜色就暗黑难看。

这就是(采药时间适当与否的)验证。

用叶的(草药要)选择叶子刚长足的时候(采摘);用芽的(草药),自然应当遵从传统的说法;用花的(草药),(要)选取花刚开时(采);用果实的(草药),(要在)果实成熟时采。

古籍《梦溪笔谈》论中药材种植与采收唐细英谢玲陈荣《梦溪笔谈》是北宋科学家沈括所著的笔记体著作。

沈括(1031-1095),字存中,浙江钱塘(今杭州)人,是北宋时期著名的思想家、政治家,他博学多才,在科学领域也作出了卓越成就。

史书记载:“括博学善文,于天文、方志、律历、音乐、医药、卜算,无所不通,皆有所论著。

”[1]他是宋仁宗嘉祐进士,神宗时参加王安石变法,且和王安石一样具有深厚的农业情结。

[2]熙宁九年变法失败,沈括隐居于润州(今镇江)梦溪园,撰《梦溪笔谈》。

《梦溪笔谈》大约成书于1086年-1093年,收录了沈括一生的所见所闻和见解,被西方学者称为中国古代的百科全书,已有多种外语译本,因而被英国学者李约瑟誉为“中国科学史上的里程碑”,[3]还称誉沈括为“中国整部科学史中最卓越的人物”。

[4]《梦溪笔谈》26卷,分故事、辨证、乐律、象数、人事、官政、权智、艺文、书画、技艺、器用、神奇、异事、谬误、讥谑、杂志、药议十七目,凡608条。

本书主要介绍自然科学知识,对医药也有专节的记载,见于卷二十六“药议”与《补笔谈》卷三“药议”中。

其中对中药材种植、采收等见解尤为精辟。

一、论中药材的栽培与生长中药材的种植和采收是我国农业生产的主要内容之一。

中草药栽培源远流长,历代广大药农对中草药种植有着丰富的经验。

因为绝大多数的中药材来自天然或人工栽培植物,所以中药及中药学书籍古代称之为“本草”,后者如《神农本草经》、《新修本草》、《本草纲目》等。

中草药的生长和形成,离不开一定的自然条件。

我国疆土辽阔,地形复杂,气候、日照、湿度、温差、土质等生态环境因地而异。

《梦溪笔谈·药议·采药》谈及:“缘土气有早晚,天时有愆伏。

如平地三月花者,深山中则四月花。

白乐天《游大林寺》诗云:‘人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。

’盖常理也,此地势高下之不同也。

”[5](注:本文有关《梦溪笔谈》原文均引自胡道静校注《梦溪笔谈校证》,下同。

《梦溪笔谈之采草药》教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)学生能够理解《梦溪笔谈之采草药》的主要内容,把握文章的结构和思路。

(2)学生能够领悟到作者对采草药的热爱和对自然的敬畏之情。

(3)学生能够运用课文中的知识和观点,分析现实生活中与采草药相关的问题。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入理解课文内容。

(2)通过观察、实践,学会识别不同的草药,提高对自然环境的观察能力。

(3)学会运用课文中的知识,解决现实生活中与草药相关的问题。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生热爱自然、尊重生命的情感态度。

(2)培养学生勇于探索、积极实践的精神风貌。

(3)培养学生关爱他人、乐于助人的品质。

二、教学重点与难点1. 教学重点:(1)学生能够准确理解并背诵《梦溪笔谈之采草药》的文章内容。

(2)学生能够掌握识别不同草药的知识和技巧。

(3)学生能够运用课文中的知识,解决现实生活中与草药相关的问题。

2. 教学难点:(1)学生对课文中所涉及的草药知识的理解和应用。

(2)学生对课文中所表达的作者情感态度的把握。

三、教学过程1. 导入新课:(1)教师简要介绍《梦溪笔谈》的作者沈括及其作品特点。

(2)引导学生关注本节课要学习的《梦溪笔谈之采草药》一文,提出学习目标和要求。

2. 自主学习:(1)学生自主阅读课文,理解课文内容。

(2)学生通过查阅资料,了解课文中提到的草药知识。

3. 合作探讨:(1)学生分组讨论,分析课文中的草药知识和作者情感态度。

(2)各组汇报讨论成果,教师进行点评和指导。

4. 实践环节:(1)学生实地观察、采集不同的草药,学会识别和辨别。

(2)学生将采集到的草药进行分类、整理,加深对草药知识的理解。

(2)学生分享自己在本节课中的收获和感悟。

四、作业布置1. 学生回家后,将《梦溪笔谈之采草药》一文进行熟读背诵。

五、教学反思教师在课后对自己的教学进行反思,分析教学过程中的优点和不足,针对性地调整教学策略,以提高教学效果。

21《梦溪笔谈》二则我国的科技发展有着悠久的历史。

其中有一部被誉为“中国科学史上的里程碑”作品,那就是我们今天要学习的《梦溪笔谈》。

这部中国文化科技史上的综合性的笔记体巨著,较为详细地总结了北宋以前自然科学所取得的高度成就。

课文所选的两则,文字简洁生动。

《以虫治虫》反映的是农业生产上的生物防治,《梵天寺木塔》记述北宋著名建筑家喻皓解决高层建筑木塔不稳定的过程。

相信你通过这两篇文章的学习,对我国古代的科学知识有个初步的了解。

【疏通文句】1.查字典,给下列句中加粗的字注音。

蝎( ) 喙( ) 穰( ) 贻( ) 遂( ) 箧( )2.用“/”标出下面句子朗读时的停顿处。

(1)于杭州梵天寺建一木塔,(2)密使其妻见喻皓之妻,3。

解释下列句子中加点的字。

(1)如:①而动如初②匠师如其言(2)以:①岁以大穰②以钳搏之(3)之:①方为秋田之害②其虫旧曾有之,土人谓之“傍不肯”。

(4) 方:①方为秋田之害②方两三级4.结合语境,解释下列句子中的黑体字。

(1)贻以金钗()(2)乃以瓦布之,而动如初()(3)但逐层布板讫()(4)方为秋田之害()5.请把句子中省略的成分补全。

(1)遇子方虫,则以钳搏之,悉为两段。

(2)无可奈何,密使其妻见喻皓之妻,贻以金钗,问塔动之因(1)密使其妻见喻皓之妻古义:___________;今义:__________(2)方为秋田之害古义:___________;今义:__________7.翻译下列句子。

(1)旬日子方皆尽,岁以大穰。

(2)遇子方虫,则以钳搏之,悉为两段(3)未布瓦,上轻,故如此。

(4)但逐层布板讫,便实钉之,则不动矣。

”]【感知内容】8.《以虫治虫》一文中“傍不肯”的外貌特征是怎样的?9。

《梵天寺木塔》中喻皓采用了什么方法解决了塔动了的问题?为什么要写众人对此事的反应?【探究问题】10.读了《以虫治虫》一文,它给你怎样的启示?11.《梵天寺木塔》在材料安排上有什么特点?【能力拓展】12.同学李军想进一步了解《梦溪笔谈》相关知识,请你为他提供几个获取该项知识的途径。

《梦溪笔谈》二则 3一、教学目的:1.了解《采草药》一文列举理由,引证事实,说明事理的写法;2.领会《雁荡山》一文前后两部分联系紧密,层次分明,叙述中又各有侧重的写作特点;3.了解一些结构复杂的主语;4.学习作者善于观察客观事物,对具体事物进行具体分析的科学态度。

二、教学重点、难点:1.重点: 提示文言文中常用的实词、虚词和特殊句式。

2.难点: 理解本文的特点记事与说理有机结合,条理分明,文笔朴实简练。

三、教学时数:两课时四、教学步骤:第一课时字词正音:掇duō(拾取、摘采) 率shuài(大率:大概、大抵) 黯恶ànè(黯:阴暗、暗淡) 茎jīng(植物体的一部分)菔fú(芦菔产是萝卜) 愆qiān(过失) 圭guì(一种叶细节疏的竹子) 畦qí(有土埂围着的一块块排列整齐的田地)峤qiáo(岭峤:五岭的别称) 并bīng(古代并州) 陨yùn(坠落)牒dié(.文书) 湫qiū(水池) 瞰kàn(从高处往下看) 穹qíong(高起成拱形) 干gān(直冲)岿kuī(高大而独立的样子) 龛kān(供奉神像或佛像的塔状石窟或木柜) 皋gāo(成皋:古县名) 迥jǐong(高挺的样子)作者及《梦溪笔谈》沈括(10311095)字存中,钱塘(今杭州市)人,北宋著名政治家和科学家。

曾积极参加王安石的变法革新运动,历任中央和地方官职,革新吏治,颇多建树。

曾出使辽国,严词驳斥辽国争地的要求,在镇守西北时,积极巩固边防,多次击败西夏贵族统治者的军事侵扰。

掌管和主持过天文研究、盐政改革、农田水利兴修和军器制造,在天文、历法、数学、物理、地质、医药、音乐、工程技术等方面有精湛的研究(物理学和地质学方面的某些见解和发现,比欧洲早四、五百年),对当时科学发展和生产技术的情况,也非常关心,凡有见闻,无不详为记录(如初中所学《活板》),晚年,居润州(今江苏镇江),筑梦溪园,举生平见闻,.总结前人研究成果,根据自己的实践经验,写成《梦溪笔谈》这部综合性科学论著。

七年级上册《梦溪笔谈》教案篇一教学目标:知识与技能:1.联系课文的背景,了解我国古代的科学成就。

2.掌握课文中的常见文言文实词词义,如:“岁”、“穰”等。

3.了解常见文言虚词的用法,如:“之”、“具”、“以”等。

过程与方法:引导、交流、分析。

情感态度与价值观:通过对我国古代的科学成就的了解,增强学生对科学技术发展的兴趣。

教学重点:学习用简练的语言概括简短的科技片断。

教学难点:欣赏课文简练的语言风格。

教学过程:一.导入教学:1.我们的教材第五单元设计的主题是“关注科学”。

你们知道哪些科学家呢?[小黑板][生]爱因斯坦、牛顿、爱迪生等。

2.从大家的发言中,我发现同学们知道许多对人类有过贡献的外国科学家。

我们中国是四大文明古国中之一。

你知道我国古代在科学方面有哪些成就吗?[小黑板][生]造纸术、印刷术、指南针、火药、地动仪……从中同学们可以看出,我们的祖国在科学技术的发展上有着悠久的历史。

有一部作品被誉为“中国科学史上的里程碑”,那就是我们今天要学习的《梦溪笔谈》。

二.感知课文,扫清字词障碍。

1.简介《梦溪笔谈》及作者沈括。

[生]看书164页注释①2.全班齐读课文。

3.小组进行学习,借助工具书及注释,排查字音、词义并进行翻译。

4.针对字音、词义,针对课文内容互相提问。

[教师打出问题并在节上作补充。

一组复述文章内容,另一组读教师提供的文段。

比较交流]5.提示重点字音、实词含义及虚词用法。

三.体会语言1.我们已经把握住了本课的大意。

谁能用准确的语言复述课文的内容?[天敌]2.老师写的文段在语言上有什么特点?[自由发言]3.一本记录科学发展的典籍,都用老师文段中的这种语言好不好?[自由发言]四.拓展1.课文用简洁的语言向我们叙述了一个科学的发现。

实际上这就是我们所了解的自然界中的什么现象?[自由发言]2.你知道在生物界中还有那些“天敌”的现象吗?[自由发言]3.放“以虫治虫”的投影。

4.这些都是昆虫的本能,是一种自然现象。

《梦溪笔谈》两则之《采草药》教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读和理解《梦溪笔谈》两则之《采草药》的文章内容。

(2)了解《梦溪笔谈》的作者、成书背景及文学特点。

(3)掌握文中出现的生僻字词的含义和用法。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入解读文章内容,领会作者的写作意图。

(2)学会欣赏古代文学作品,提高古文阅读能力。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对古代文化的热爱,增强民族自豪感。

(2)学会在生活中发现和探究问题,培养独立思考的能力。

二、教学重点与难点1. 教学重点:(1)熟读并理解《梦溪笔谈》两则之《采草药》的文章内容。

(2)掌握文中出现的生僻字词的含义和用法。

(3)了解《梦溪笔谈》的作者、成书背景及文学特点。

2. 教学难点:(1)文中生僻字词的理解和运用。

(2)古代文学作品的鉴赏方法。

三、教学过程1. 导入新课:(1)简介《梦溪笔谈》的作者、成书背景及文学特点。

(2)引导学生关注文章《采草药》,激发学生阅读兴趣。

2. 自主学习:(1)让学生自主朗读文章,感知文章内容。

(2)鼓励学生查阅工具书,解决生僻字词的理解问题。

3. 合作探讨:(1)分组讨论,交流对文章内容的理解和感悟。

(2)分享学习心得,体会作者的写作技巧。

4. 课堂讲解:(1)讲解文中生僻字词的含义和用法。

(2)分析文章的文学特点,如叙事、描写、议论等手法。

5. 课堂练习:(1)让学生翻译文中重要的句子。

(2)结合生活实际,谈谈对文章主题的思考。

6. 总结拓展:(1)总结本节课的学习内容,强调重点知识。

(2)推荐相关阅读材料,拓展学生知识面。

四、课后作业1. 熟读《梦溪笔谈》两则之《采草药》,巩固所学内容。

2. 完成课后练习,提高古文阅读能力。

3. 搜集有关《梦溪笔谈》的其他故事或文章,进行阅读鉴赏。

五、教学评价1. 课堂表现:观察学生在课堂上的参与程度、发言情况等,了解学生的学习状态。

《梦溪笔谈》两则之《采草药》教案第一章:教案概述1.1 教学目标让学生了解《梦溪笔谈》的作者、背景及文学价值。

通过解读《采草药》一文,培养学生对古代科学探索的热情和兴趣。

提高学生对文言文的理解能力,增强古文阅读技巧。

1.2 教学内容《梦溪笔谈》简介《采草药》文本解析相关历史及文化背景介绍讨论与实践:现代草药知识的应用第二章:作者及作品背景2.1 沈括简介生平事迹概述科学成就简介2.2 《梦溪笔谈》简介成书背景内容概览历史地位及影响第三章:文本解析3.1 课文朗读与词汇学习指导学生正确朗读课文解析重点词汇和句式3.2 内容理解分析课文结构解读课文内容,理解沈括对草药采集的观察与思考3.3 文学及科学价值探讨讨论《采草药》在文学上的特色评价其在科学探索方面的价值第四章:历史及文化背景介绍4.1 古代草药知识草药在古代医学中的应用古代草药采集的传统与方法4.2 古代文人对自然的观察与记录介绍古代文人记录自然现象的其他著作分析这种记录对现代科学的意义第五章:讨论与实践:现代草药知识的应用5.1 现代草药研究的概况让学生了解现代草药研究的新进展讨论现代科技如何应用于草药研究5.2 实践环节结合本地草药资源,进行实地考察或模拟采集学生分组讨论,设计草药使用的小项目或实验第六章:比较研究与批判性思维6.1 比较《采草药》与其他古代科学著作分析《梦溪笔谈》中的《采草药》与其他篇章的异同了解沈括在《梦溪笔谈》中展现的科学探索精神6.2 批判性思维训练引导学生对《采草药》中的观察方法进行评价讨论现代科学方法与古代科学观察的关联和区别第七章:跨学科连接7.1 科学与文学的交融探讨《梦溪笔谈》中科学与文学的结合分析文学作品中对科学的描述和反映7.2 跨学科项目设计鼓励学生结合自己专业或兴趣,设计跨学科项目展示如何将《梦溪笔谈》中的探索精神应用到其他领域第八章:评价与反思8.1 学生自评与互评学生对自己的学习过程进行自我评价学生之间相互评价,分享学习经验8.2 教师评价教师对学生的学习成果进行评价反馈学生的进步和需要改进的地方第九章:拓展阅读与研究9.1 推荐拓展阅读材料提供与《梦溪笔谈》相关的拓展阅读材料鼓励学生深入研究沈括的其他著作9.2 研究项目设计指导学生设计关于《梦溪笔谈》或沈括的研究项目鼓励学生探索古代科学著作对现代科学的启示回顾整个教案的学习内容,强调重点知识点强调《梦溪笔谈》对科学探索的重要性10.2 展望未来学习鼓励学生在课后继续探索《梦溪笔谈》中的其他篇章激发学生对古代科学探索的热情,培养持续学习的动力(教案内容完)重点和难点解析重点环节1:教学目标的确立需要关注的是教学目标的制定,特别是培养学生的科学探索热情和兴趣。

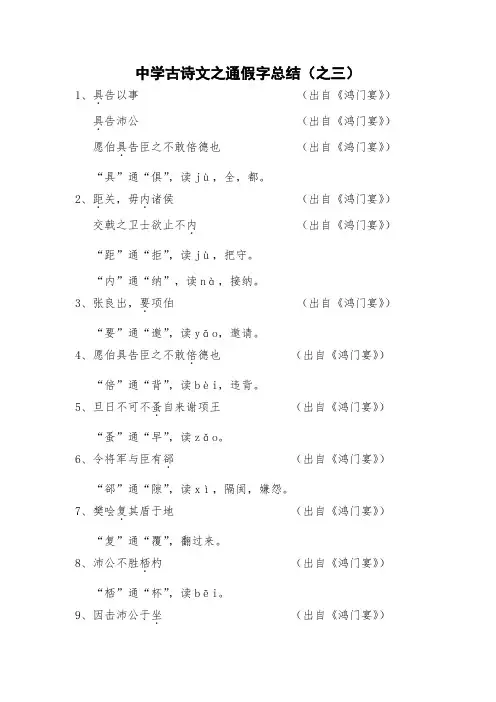

中学古诗文之通假字总结(之三)1、具.告以事(出自《鸿门宴》)具.告沛公(出自《鸿门宴》)愿伯具.告臣之不敢倍德也(出自《鸿门宴》)“具”通“俱”,读jù,全,都。

2、距.关,毋内.诸侯(出自《鸿门宴》)交戟之卫士欲止不内.(出自《鸿门宴》)“距”通“拒”,读jù,把守。

“内”通“纳”,读nà,接纳。

3、张良出,要.项伯(出自《鸿门宴》)“要”通“邀”,读yāo,邀请。

4、愿伯具告臣之不敢倍.德也(出自《鸿门宴》)“倍”通“背”,读bèi,违背。

5、旦日不可不蚤.自来谢项王(出自《鸿门宴》)“蚤”通“早”,读zǎo。

6、令将军与臣有郤.(出自《鸿门宴》)“郤”通“隙”,读xì,隔阂,嫌怨。

7、樊哙复.其盾于地(出自《鸿门宴》)“复”通“覆”,翻过来。

8、沛公不胜桮.杓(出自《鸿门宴》)“桮”通“杯”,读bēi。

9、因击沛公于坐.(出自《鸿门宴》)置之坐.上(出自《鸿门宴》)“坐”通“座”,座位。

10、曲终收拨当心画.(出自《琵琶行》)“画”通“划”,读h uà,用拨子拨。

11、钿头银篦.击节碎(出自《琵琶行》)“篦”通“鎞”,读bì,古时妇女戴在发髻上的一种装饰品。

12、南声函胡..,北音清越(出自《石钟山记》)“函胡”通“含糊”,读hān hú,重浊而模糊。

13、至莫.夜月明(出自《石钟山记》)“莫”通“暮”,读mù。

14、汝识.之乎(出自《石钟山记》)“识”通“志”,读z hì,记住。

15、乃以斧斤考.击而求之(出自《石钟山记》)“考”通“拷”,读kǎo,敲打。

16、岭峤微草,凌冬不雕.(出自《梦溪笔谈》二则之《采草药》)“雕”通“凋”,读d iāo,衰落。

17、其识.文为“延川石液”者是也(出自《石油》)“识”通“帜”,读z hì,标志,记号。

18、其为时止十有.一月耳(出自《五人墓碑记》)夫十有.一月之中(出自《五人墓碑记》)“有”通“又”。

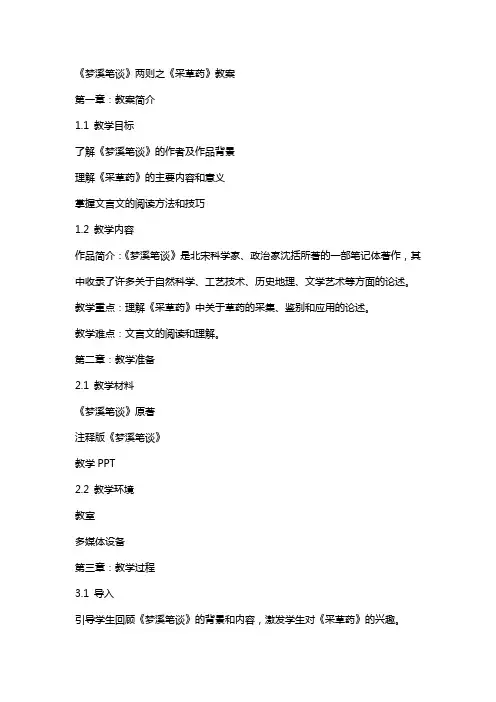

《梦溪笔谈》两则之《采草药》教案第一章:教案简介1.1 教学目标了解《梦溪笔谈》的作者及作品背景理解《采草药》的主要内容和意义掌握文言文的阅读方法和技巧1.2 教学内容作品简介:《梦溪笔谈》是北宋科学家、政治家沈括所著的一部笔记体著作,其中收录了许多关于自然科学、工艺技术、历史地理、文学艺术等方面的论述。

教学重点:理解《采草药》中关于草药的采集、鉴别和应用的论述。

教学难点:文言文的阅读和理解。

第二章:教学准备2.1 教学材料《梦溪笔谈》原著注释版《梦溪笔谈》教学PPT2.2 教学环境教室多媒体设备第三章:教学过程3.1 导入引导学生回顾《梦溪笔谈》的背景和内容,激发学生对《采草药》的兴趣。

3.2 阅读与理解分配阅读任务,让学生阅读《采草药》原文。

学生自读,理解文意,遇到问题时可以参考注释版。

教师提问,检查学生的阅读理解情况。

3.3 讨论与分析学生分组讨论,分析《采草药》中的草药采集、鉴别和应用的方法和技巧。

第四章:教学评价4.1 评价方式学生自评:学生对自己的阅读理解进行自我评价。

小组评价:小组成员对彼此的讨论成果进行评价。

教师评价:教师对学生的阅读理解和讨论成果进行评价。

4.2 评价内容阅读理解:学生对《采草药》原文的理解程度。

讨论分析:学生对草药采集、鉴别和应用的方法和技巧的分析和理解。

第五章:教学延伸5.1 延伸活动学生分组,选择一种草药,进行实地考察和采集。

学生通过观察、记录和分析,了解草药的生长环境、特征和应用。

5.2 活动评价学生对自己的实地考察和采集成果进行自我评价。

教师对学生的实地考察和采集成果进行评价。

6.1 教学回顾通过本节课的学习,学生了解了《梦溪笔谈》的作者及作品背景。

学生掌握了《采草药》原文的文言文阅读方法和技巧。

学生理解了《采草药》中关于草药的采集、鉴别和应用的论述。

6.2 教学反思学生分享学习收获和感受,提出改进建议。

第七章:教学拓展7.1 拓展内容介绍沈括的其他著作,如《梦溪谈笔》等。

《梦溪笔谈》里的中医药知识北宋科学家、政治家沈括撰写的《梦溪笔谈》,是一部涉及古代中国自然科学、工艺技术及社会历史现象的综合性笔记体著作。

在世界文化史上有着重要的地位。

沈括一生致志于科学研究,在众多学科领域都有很深的造诣和卓越的成就,晚年在镇江梦溪园撰写了《梦溪笔谈》,收录了一生的所见所闻和见解。

全书内容涉及天文、地质、物理、化学、生物、水利、建筑、医药、历史、文学等诸多领域。

沈括在《梦溪笔谈》中展现了关于医药学领域的杰出科学成就,阐明了中草药须因时因地制宜采摘。

沈括认为“古法采草药多用二月、八月,此殊未当”。

他认为此时采药人虽然便于识别草药,但并不是采药的最佳时间。

他提出自己的见解,药用部位为根的植物,如果有隔年老根,必须在没有茎叶时采摘,这样精华都集中在根部,“欲验之,但取芦菔、地黄辈观,无苗时采,则实而沉;有苗时采,则虚而浮”(芦菔即萝卜)。

没有隔年老根的药物,要等到植株长成而尚未开花时采摘,这样根部已生长充足又还没有衰老,“如今之紫草,未花时采,则根色鲜泽;花过而采,则根色黯恶,此其效也”。

用花的药物在花刚开时采摘,用果实的药物在果实长成时采摘,都不能用固定时间来限制,因为地气有早晚、天时有变化。

为了说明草药须适时采集,作者考察了植物生长规律、地势、气温、土壤及人工管理等各方面的因素,他从白居易的《游大林寺》诗云:“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”验证植物生长规律与地势高低有关;并从不同地域植物、同一畦的稻子之间的差异等论证了因时因地采药的道理,可视为植物生理生态学和药材学的论纲。

药用植物学方面,沈括还辨明了鸡舌香为丁香,可以治口气,纠正了当时所用鸡舌香采用从乳香中得到的荒谬做法。

他对天麻与赤箭也作了辨析,确认赤箭即为天麻。

沈括治学严谨,善于思考,他认为“金罂子止遗泄,取其温且涩也。

世之用金罂者,待其红熟时,取汁熬膏用之,大误也。

红则味甘,熬膏则全断涩味,都失本性。

今当取半黄时采,干,捣末用之”。

采草药读后感,500字

《沈括·梦溪笔谈·药议》中有一篇很精美的文章叫《采草药》,无独有偶,《苏沈良方》的第一卷也收录了此文,只是标题作改为了《论采药》。

这篇文章在当时无疑是一篇最好的中医药科普文章了。

现在读来,仍然是通俗易懂、妙不可言、美不胜收。

中草药的采收季节、时间、方法和贮藏等对中草药的品质好坏有着密切的关系,是保证药物质量的重要环节。

因此,采药要根据不同的药用部分(如植物的根、茎、叶、花、果实、种子或全草都有一定的生长成熟时期),有计划地来进行采制和贮藏,这样才能得到较高的产量和品质较好的药物,以保证药物的供应和疗效,满足临床的需要。

在过去,采草药,是每个中医从业者必须做的工作。

但对采收时间的掌握未必清楚。

他写这篇文章的用意就可想而知了。

文章一开头就指出,古方采草药,多用二八月,此殊未当。

接着又列举一系列事例进行对比,根、叶、花等分别在什么时候采收,都作了充分说明,不能“一切拘以定月”。

文章还引用了诗人白居易的诗∶人间四月芳菲尽,山寺桃花始正开。

来论述时间、季节、地域甚至施肥等对植物(药物、包括食物)的影响。

读起来,另人耳目一新。

《采草药》一文,不仅传播了中草药的采集知识,更表现作者了严谨的科学态度,求实的创新精神。

同时,还体现了作者不畏艰险、勇于敢于探索、自强不息的奉献精神。

这也正是这篇中医科普

作品的魅力所在。

沈括和《梦溪笔谈》倪平《梦溪笔谈》是我国和世界科学史上的一部重要文献。

作者沈括,是我国北宋时期一位多才多艺的科学家.政治家、作家,不仅在我国,在世界科学史上也占有突出的地位。

沈括生于宋仁宗天圣九年(公元1031年),死在宋哲宗绍圣二年(1095年)。

杭州钱塘县人,别字存中。

他出身于一个中层官僚家庭。

青年时代,做过几任县令一级的低级地方官,三十三岁才考中进士。

以后他参与或主持办理了这样几件大事:一件是在宋神宗熙宁五年(1072年),主管天文观测和制订历法。

他主要的贡献是;主持修订历法,修成了《奉元历》。

改制仪器,制成新的观象仪,并对仪器的构造与改进作了说明。

再一件是在宋神宗熙宁八年(1075年),代表宋朝出使辽国,交涉划分地界的事,在会谈时针锋相对,争辩不屈,取得了外交上的胜利。

又一件也是在熙宁八年,沈括从辽国回来以后,被任命为“权发遣三司使”。

“权发遣”是临时代理的意思,“三司使”相当于后世的财政部长。

沈括在三司使任上工作了一年零八个月,主要办了改革盐钞、讨论钱币制度、讨论役法这三件大事。

最后一件是自宋神宗元丰三年(1080年)夏季到元丰五年(1082年)秋季,沈括被任命为延州知州,兼鄜延路经略安抚使,主管现在陕西省北部以延安为中心的地区的民政和军政。

参加宋朝对西夏的防御战争。

由于元丰五年宋朝对西夏的战争失败,沈括也受到连累,罢了官,从此没有再起用。

宋哲宗元祐元年(1086年),他到丹徒县(今江苏省丹徒县)郊外去观察九年前买的一所园圃,觉得这处地方仿佛过去在梦里游历过似的,便在那里盖起房子,准备久居。

给这地方起个名字叫“梦溪”。

元祐三年(1088年),他把自己绘制的一份全国地图《天下州县图》进呈给政府,此后便隐居在梦溪,整理文稿,进行写作,直到逝世。

《梦溪笔谈》是沈括晚年隐居梦溪时,用笔记形式整理自己生平见闻与见解,而写成的一部综合性的学术著作。

他在“自序”中说:晚年隐居,不与人交往,回想平日与人的谈话,时时用笔记下来,就和与客人交谈一样。

《梦溪笔谈》两则之《采草药》教案第一章:教案概述1.1 教学目标1.1.1 知识与技能:使学生了解《梦溪笔谈》的背景和特点,掌握《采草药》的主要内容和意义。

1.1.2 过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,培养学生对古典文献的阅读能力和理解能力。

1.1.3 情感态度与价值观:引导学生欣赏中国古代科学文化的博大精深,增强民族自豪感。

1.2 教学重点与难点1.2.1 教学重点:《梦溪笔谈》的历史地位和科学价值,《采草药》的主要内容及其意义。

1.2.2 教学难点:对《采草药》中涉及的草药名称和功效的理解,以及对文言文句式的把握。

1.3 教学方法与手段1.3.1 教学方法:讲读法、自主学习法、合作探讨法。

1.3.2 教学手段:多媒体课件、古籍图片、草药标本。

第二章:教学过程2.1 课前准备2.1.1 教师准备:熟读《梦溪笔谈·采草药》一文,了解相关背景知识,准备讲解内容和教学手段。

2.1.2 学生准备:预习课文,查找相关资料,了解《梦溪笔谈》和《采草药》的基本内容。

2.2 课堂导入2.2.1 教师通过介绍《梦溪笔谈》的作者、成书背景及其在中国古代科技史上的地位,引出本课的主题《采草药》。

2.2.2 学生分享预习成果,共同讨论《梦溪笔谈》和《采草药》的相关知识。

2.3 课堂讲解2.3.1 教师详细讲解《采草药》一文,包括草药的名称、生长环境、采摘时间、功效等方面的内容。

2.3.2 学生认真听讲,记录重点内容,参与课堂讨论。

2.4 课堂实践2.4.1 学生分组合作,根据《采草药》的内容,制作草药卡片,包括草药名称、图片、生长环境、采摘时间、功效等信息。

2.4.2 教师对各组的草药卡片进行评价,给予肯定和建议。

2.5 课堂小结2.5.1 教师引导学生总结本节课的学习内容,巩固所学知识。

2.5.2 学生分享学习收获,表达对《梦溪笔谈》和《采草药》的兴趣和认识。

第三章:作业布置与反馈3.1 作业布置3.1.2 学生通过网络或图书馆等途径,查找《梦溪笔谈》中其他有趣的文章,下节课分享。

梦溪笔谈·药议(2)全文采草药不拘定月【原文】古法采草药多用二月、八月,此殊①未当。

但②二月草已芽,八月苗未枯,采掇③者易辨识耳,在药则未为良时。

大率④用根者,若有宿根,须取无茎叶时采,则津泽⑤皆归其根。

欲验之,但取芦菔、地黄⑥辈观,无苗时采,则实⑦而沉;有苗时采,则虚⑧而浮。

其无宿根者,即候苗成而未有花时采,则根生已足而又未衰。

如今之紫草⑨,未花时采,则根色鲜泽;花过而采,则根色黯恶⑩,此其效也。

用叶者取叶初长足时,用芽者自从本说,用花者取花初敷时,用实者成实时采。

皆不可限以时月。

缘土气有早晚,天时有愆伏。

如平地三月花者,深山中则四月花。

白乐天《游大林寺》云:人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。

盖常理也。

此地势高下之不同也,如筀竹笋,有二月生者,有三四月生者,有五月方生者谓之晚筀;稻有七月熟者,有八九月熟者,有十月熟者谓之晚稻。

一物同一畦之间,自有早晚,此物性之不同也。

岭峤微草,凌冬不凋;并汾乔木,望秋先陨;诸越则桃李冬实,朔漠则桃李夏荣。

此地气之不同也。

一亩之稼,则粪溉者先芽;一丘之禾,则后种者晚实。

此人力之不同也。

岂可一切拘以定月哉?【注释】①殊:很,非常。

②但:只,仅。

③掇(duō):拾取,文中是采摘、选取的意思。

④大率(shu i):大约,大概。

⑤津泽:文中指植物所含的汁液、养分。

⑥地黄:多年生草本植物,根和根状茎可入药。

⑦实:坚实,文中指果实饱满。

⑧虚:空,文中指果实不够饱满。

⑨紫草:多年生草本植物,根可入药。

据上下文意,沈括是把紫草看做没有宿根的植物了。

⑩黯恶:颜色灰暗。

自从本说:自然应该依据这种说法,即用草药的哪部分就应该等到那部分长成的时候。

缘:因为。

愆(qiān)伏:气候失常,多指大旱或酷暑。

《游大林寺》诗:白居易于元和十二年(817)游庐山大林寺时所写。

全诗四句:人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。

常恨春归无觅处,不知转入此中来。

筀(ɡu )竹:竹名,种类较多,据元代李衎所著《竹谱详录》载,筀竹有黄筀、绵、早筀、晚筀等品种。

采苓原文翻译及赏析采苓原文翻译及赏析采苓朝代:先秦作者:佚名原文:采苓采苓,首阳之巅。

人之为言,苟亦无信。

舍旃舍旃,苟亦无然。

人之为言,胡得焉?采苦采苦,首阳之下。

人之为言,苟亦无与。

舍旃舍旃,苟亦无然。

人之为言,胡得焉?采葑采葑,首阳之东。

人之为言,苟亦无从。

舍旃舍旃,苟亦无然。

人之为言,胡得焉?翻译:翻译采黄药啊采黄药,首阳山顶遍地找。

有人专爱造谣言,切勿轻信那一套。

别信它呀别信它,流言蜚语不可靠。

有人专爱造谣言,到头什么能捞到?采苦菜啊采苦菜,首阳山脚遍地找。

有人专爱造谣言,切勿跟随他一道。

别信它呀别信它,流言蜚语不可靠。

有人专爱造谣言,到头什么能捞到?采芜菁啊采芜菁,首阳东麓遍地找。

有人最爱说假话,切勿信从随他跑。

别信它呀别信它,流言蜚语不可靠。

有人专爱造谣言,到头什么能捞到?注释①苓:通“蘦”,一种药草,即大苦。

毛传:“苓,大苦也。

”沈括《梦溪笔谈》:“此乃黄药也。

其味极苦,谓之大苦。

”俞樾《群经评议》:“诗人盖托物以见意,苓之言怜也,苦之言苦也。

”旧注或谓此苓为甘草,非。

②首阳:山名,在今山西永济县南,即雷首山。

③为(wěi伪)言:即“伪言”,谎话。

为,通“伪”。

④苟亦无信:不要轻信。

⑤舍旃(zhān瞻):放弃它吧。

舍,放弃;旃,“之焉”的合声。

⑥无然:不要以为然。

⑦胡:何,什么。

⑧苦:苦菜,野生可食。

⑨无与:勿用也。

指不要理会。

⑩葑:芜菁,大头菜之类的蔬菜。

赏析:诗分三章,每章以托物起兴的表现手法开篇。

所谓“兴”,依朱熹的解释就是“先言他物以引起所咏之词”。

第一章的`“采苓采苓,首阳之颠”,第二章的“采苦采苦,首阳之下”,第三章的“采葑采葑,首阳之东”等等,都是用“先言他物”的手法以引起下文的。

“苓”,一名黄药,又名大苦,叶似地黄。

“苦”,是苦菜,亦作“荼”,似葵。

“葑”,是芜菁,亦称蔓菁,俗称大头菜,根块肥大,可供蔬食。

这三种植物,都是《诗经》时代人们生活的必需品,与他们的生活息息相关。

《梦溪笔谈》两则之《采草药》 教学目标 1、 掌握文中难解的文言虚实词, 疏通文句, 能够读懂课文, 翻译文句。

2、了解本文说明事理的思路,掌握本文的说明方法。

3、认识作者实事求是的治学态度并学习之。

教学重点 1 学习并掌握实、归、理等文言虚实词的意义和用法;2 指 导学生疏通文句,理解文意。

3 进一步体会、学习作者实事求是的治学态度。

教学难点理解本文的层次脉络,特别是前后两部分的关系。

教时安排本课文共安排三课时。

第一课时学习《采草药》疏通文句,理解文意。

第二课时,讲读《雁荡山》。

第三课时总析课文,比较阅读,练习。

教法选择目标教学法。

第一课时教学要点讲析 《采草药》 , 疏通文句, 理解文意, 理清思路。

引导学生树立严谨的治学态度,准备为四化建设更好地服务。

教学内容及步骤一导入新课设问,引导同学了解《梦溪笔谈》及科学 家沈括,为课文展开创设情境。

二前提检测检查学生的知识积累情况及前期预习情况,布置同学作前

题测评题,作完后加以核对订正。

三逐步导读达标。

一讲析课文第一段 1 读请同学朗读课文,注意学生朗读中的停顿。

并指导学生利用上下文,利用文下注释,掌握殊、芽、归、实、效等 文言词语,疏通文句,理解文意。

2 疑针对本段内容设疑、质疑 1 本段如何说明古法未当?2 皆不可限 以时月与古法未当的关系如何?3 论引导学生对阅读中所发现的问题进行 讨论,解决疑惑。

1 讨论所设之疑。

答案略 2 学生质疑讨论。

引导学生提出学习中的疑惑,并讨论解决。

4 结小结课文第一段,并导入课文第二段。

设问本段由否定古法到提出不可拘于时月已说明了自己的观点,为何 文章还未完?是否后文属于赘笔?2 讲读第二段 1 读请同学读第二段,并 请同学发现问题,准备质疑。

引导学生理清层次, 疏通文句, 重点掌握花、 芽、 实等活用实词及盖、 理、凌、望、荣等文言实词的意义,理解文意。

2 疑引导学生针对本段内容设疑、质疑 1 已有结论,为什么还要继续 说明?2 前后两部分有什么关系?3 引导学生就读、 疑中的问题进行质疑。

3 论引导学生讨论前面所提问题,教师要注意引导启发。

1 从不同角度说明事理,当与不当之原因自明。

2 前面从用药的部位不同谈不可限以时月,是从内因的角度讲,后从

外部条件谈不可限以时月是外因。

4 结引导学生小结课文第二段,训练学生的总结归纳能力。

1 实事求是一种科学的精神,值得提倡。

2 小结几个文言虚实词的用法和意义四总析课文脉络。

根据板书分析课文脉络,引导学生掌握课文的思路,训练学生的多种 思维能力。

五达标测评指导学生作达标测评题并加以订正附达标测评题。

学生做完以后组织学生互相批改,发现共同问题请测评题作得比较好 的同学进行讲解。

最后由教师进行总结。

六作业布置略附达标测评与板书设计前提测评一、注音宿根;黯恶; 愆 伏。

并汾乔木二、课文关于采草药的时间否定了什么观点,证明了什么观 点?三、解释1如平地三月花者,深山则四月花。

2无苗时采,则实而沉。

答案略达标测评 1、指出下列文句中的活用词并解释其意义和用法 1 一亩之稼,则粪溉者光芽。

2 诸越则桃李冬实。

3 深山则四月花。

2、解释加点词 1 则津泽皆归其根。

2 无苗时采则实而沉。

3 并汾乔木,望秋先陨。

3、作者如何论证古法采草药多用二月、八月,此殊未当?课文从哪 些方面论证采草药不可限以时月的?

。