中国现代文学三十年梳理表格

- 格式:doc

- 大小:171.50 KB

- 文档页数:20

现当代文学三十年第一编第一个十年(1917—1927)1.1915年9月,独秀发表《新青年》标志新文化运动的开始;1917年适发表《文学改良刍议》是文学革命的第一篇宣言。

2.文学研究会于1921年1月在北京成立,发起人作人、雁冰、地上、统照等等;月刊《小说月报》;写法上倾向于19世纪俄国和欧洲的现实主义,也借鉴自然主义。

3.文学革命取得重大胜利是白话文推翻文言文,白话文获得全面的推广;4.创造社于1921年6月在日本东京成立,成员:郭沫若、资平、郁达夫等等,都是在日本留学的学生;创造社的文学活动以“五卅”为界分前后期,前期为艺术而艺术,后期同情无产阶级革命;5.新月社、语丝社6.迅主要作品《呐喊》《彷徨》深刻思想主题:国民性与人性主题(1)对旧中国不幸人生的艺术概括(例如啊Q的不幸人生)(2)对封建礼教“吃人”本质的彻底揭露(《狂人日记》《祝福》)(3)对国明精神弱点的揭露批判(阿Q精神、阿Q主义)(4)对普遍存在的人与人之间隔膜,冷酷关系的揭露批判(祝福中的人们把祥林嫂的悲剧作为茶余饭后的谈资(5)对知识分子悲剧命运的思考(伤逝中)(6)对美好人性的赞颂(一件小事中车夫撞了人之后。

)7.小说情节,结构模式:(1)看/被看模式,例如《示众》里面因为一个示众的罪犯而引起的人们的聚集,将看与被看体现得淋漓尽致.罪犯被人看,也在看别人,而围观的人们在相互的看,又被看;(2)离去-归来-再离去的还乡模式,例如《故乡》,小时候看到的闰土形象,后来出去读书回来时再看到润土,此时的形象完全不同了,后面又离开了故乡,体现了这一模式;8.阿Q的精神特征:一般特征:遵守“男女之打防”,盲目排外;主要特征:精神胜利法,虚妄自大,麻木健忘,自轻自贱,化丑为美,欺软怕硬;9.问题小说,针对社会现象,人生问题,提出问题,试图解决问题核心,人生目的,意义,价值题材;主题:个性自由,恋爱婚姻,伦理道德,妇女解放故事社会(问题)代表作家:冰心,庐隐,地山10.问题小说衰落的原因:1.一般只是提出问题而不能正确回答问题或是抽象的“爱的哲学”或是皈依宗教信仰等,削弱了作品的思想艺术力量,客观上也造成某些积极影响;2.在艺术上问题讲说比文学革命初期的作品元素,更多的摆脱了旧小说的痕迹,但作品视野比较狭窄往往承载概念化的毛病。

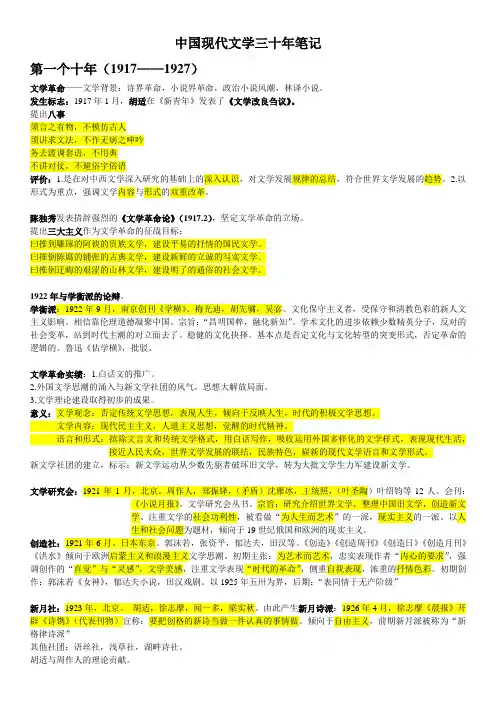

中国现代文学三十年笔记第一个十年(1917——1927)文学革命——文学背景:诗界革命,小说界革命,政治小说风潮,林译小说。

发生标志:1917年1月,胡适在《新青年》发表了《文学改良刍议》。

提出八事须言之有物,不模仿古人须讲求文法,不作无病之呻吟务去滥调套语,不用典不讲对仗,不避俗字俗语评价:1.是在对中西文学深入研究的基础上的深入认识,对文学发展规律的总结,符合世界文学发展的趋势。

2.以形式为重点,强调文学内容与形式的双重改革。

陈独秀发表措辞强烈的《文学革命论》,坚定文学革命的立场。

提出三大主义作为文学革命的征战目标:曰推到雕琢的阿谀的贵族文学,建设平易的抒情的国民文学。

曰推倒陈腐的铺张的古典文学,建设新鲜的立诚的写实文学。

曰推倒迂晦的艰涩的山林文学,建设明了的通俗的社会文学。

1922年与学衡派的论辩。

学衡派:1922年9月,南京创刊《学横》。

梅光迪,胡先骕,吴宓。

文化保守主义者,受保守和清教色彩的新人文主义影响。

相信靠伦理道德凝聚中国。

宗旨:“昌明国粹,融化新知”。

学术文化的进步依赖少数精英分子,反对的社会变革,站到时代主潮的对立面去了。

稳健的文化抉择。

基本点是否定文化与文化转型的突变形式,否定革命的逻辑的。

鲁迅《估学横》,批驳。

文学革命实绩:1。

白话文的推广。

2.外国文学思潮的涌入与新文学社团的风气,思想大解放局面。

3.文学理论建设取得初步的成果。

意义:文学观念:否定传统文学思想,表现人生,倾向于反映人生,时代的积极文学思想。

文学内容:现代民主主义,人道主义思想,觉醒的时代精神。

语言和形式:摈除文言文和传统文学格式,用白话写作,吸收运用外国多样化的文学样式,表现现代生活,接近人民大众,世界文学发展的联结,民族特色,崭新的现代文学语言和文学形式。

新文学社团的建立,标示:新文学运动从少数先驱者破坏旧文学,转为大批文学生力军建设新文学。

文学研究会:1921年1月,北京。

周作人,郑振铎,(矛盾)沈雁冰,王统照,(叶圣陶)叶绍钧等12人。

第一章文学思潮与运动一.1917年文学革命发生与发展:思想文化基础:洋务运动(中体西用),维新变法、辛亥革命(政治维新),新文化运动、“五四”运动(伦理道德)语言基础:新文化运动(“五四”白话文运动)文学革命的发生与发展:1、1915年9月《青年杂志》在上海创刊(第二卷起,易名为《新青年》),1919年借“五四”运动将整个新文化运动和新文学运动推向高潮。

2、《新青年》大力提倡民主与科学(陈独秀、《敬告青年》提出“人权”、“平等”、“自由”):重新评判孔子,抨击文化专制主义,倡导思想自由;广泛引进和吸收运用西方文化(陈独秀主张“以欧化为是”、胡适提出“输入学理”、蔡元培主张“兼容并包”)。

3、1917年1月,胡适在《新青年》上发表了《文学改良刍议》,以“一时代有一时代之文学”的文学进化论角度,废文言倡白话,提出文学改良从“八事”着手,即:须言之有物,不模仿古人,须讲求文法,不作无病之呻吟,务去滥调套语,不用典,不讲对仗,不避俗字俗语。

4、1917年2月,陈独秀发表了《文学革命论》;刘半农发表了《我之文学改良观》5、1918年4月,胡适发表了《建设的文学革命论》,以“国语的文学,文学的国语”来概括文学革命的宗旨,将文学革命与国语运动结合起来,扩大文学革命的影响。

6、1918年12月,周作人发表《人的文学》,提出以人道主义为文学之本,是文学革命的内容更加具体化。

二.文学革命取得的重大实绩:1、白话文的全面推广;2、外国文学思潮的广泛涌入和新闻学社团的蜂起,呈现出我国历史上空前未有的思想大解放的局面;3、文学理论建设取得了初步的成果;4、创作取得了引人注目的实绩(1918年5月,鲁迅发表了第一篇白话文小说《狂人日记》,借“狂人”之口,控诉封建制度及其伦理道德“吃人”的本质。

随后有创作了《孔乙己》、《药》。

除此之外还有叶绍钧的《这也是一个人?》、杨振声的《渔家》、冰心的《斯人独憔悴》、许地山的《命命鸟》、王统照的《春雨之夜》、郁达夫的《沉沦》、胡适的《尝试集》、郭沫若的《女神》、汪静之的《蕙的风》)。

现代文学三十年(专题整理)第一个十年(1917-1927)一、文学思潮1、文学革命以前的尝试(近代文学变革):<1>新诗派:“我手写我口,古岂能拘牵”;<2>“诗界革命”:让诗歌“适用于今,通行于俗”;<3>“小说界革命”:将小说的政治宣传与思想教化功能极大提高,企图达到“改良群治”和“新民”目标;<4>“文界革命”:要求打破桐城派古文藩篱,推广平易畅达的“新文体”;<5>向传统文学观念与手法挑战的激进与精神为后起的文学革命所直接承袭。

晚清裘廷梁等已呼吁提倡过白话文;<6>清末民初域外小说翻译大盛辛亥革命后<7>新式文化教育得以发展<8>现代出版业的发展<9>现代稿费制度的规范化<10>军阀政治对思想统治较松动出现相对自由的一段时间2、新文化运动的发生发展(1)1915年9月《青年杂志》在上海创刊(第二卷改名为《新青年》)为新文化运动之肇始(2)《新青年》对思想启蒙运动的推进:两方面的工作:<1>重新评判孔子,抨击文化专制主义,倡导思想自由;<2>广泛引进和吸收运用西方文化;(3)文学革命中重要言论的提出(“文学革命”主张的提出):*胡适《文学改良刍议》在1917年1月《新青年》上发表,提出文学进化观点“一时代有一时代之文学”,废文言而倡白话(文白之争成为新旧文学之争的焦点之;不模仿古人须将求文法不作无病之呻吟务去滥调套语不用典不讲对仗不避俗字俗语”*陈独秀《文学革命论》在1917年2月《新青年》上发表,提出“三大主义”作曰推倒陈腐的铺张的古典文学,建设新鲜的立诚的写实文学曰推倒迂晦的艰难的山林文学,建设明了的通俗的社会文学”3、文学革命的提出与发展胡适、陈独秀提出文学革命的主张(文学改良“八事”、文学改良“三大主义”)得到的回应:(1)钱玄同:至《新青年》的信,强调推行白话文的重要及迫在眉睫(2)刘半农:《我之文学改良观》:提出改良韵文、散文,使用标点符号等(3)傅斯年:围绕“文言合一制定国语”提出设想;(4)钱玄同和刘半农在《新青年》上发表“双簧信”进行文白之争;(5)胡适《建设的文学革命论》以“国语的文学,文学的国语”概括文学革命宗旨(6)周作人《人的文学》提出以人道主义为文学之本;(7)陈独秀、李大钊创办《每周评论》(8)傅斯年、罗家伦创办《新潮》月刊(9)强烈的历史主动性和批判精神,集中力量摧毁当时社会上较有影响的旧文学阵地,如“黑幕派”和鸳鸯蝴蝶派以及旧戏曲。

中国现代文学三十年笔记第一个十年(1917——1927)文学革命——文学背景:诗界革命,小说界革命,政治小说风潮,林译小说。

发生标志:1917年1月,胡适在《新青年》发表了《文学改良刍议》。

提出八事须言之有物,不模仿古人须讲求文法,不作无病之呻吟务去滥调套语,不用典不讲对仗,不避俗字俗语评价:1.是在对中西文学深入研究的基础上的深入认识,对文学发展规律的总结,符合世界文学发展的趋势。

2.以形式为重点,强调文学内容与形式的双重改革。

陈独秀发表措辞强烈的《文学革命论》(1917.2),坚定文学革命的立场。

提出三大主义作为文学革命的征战目标:曰推到雕琢的阿谀的贵族文学,建设平易的抒情的国民文学。

曰推倒陈腐的铺张的古典文学,建设新鲜的立诚的写实文学。

曰推倒迂晦的艰涩的山林文学,建设明了的通俗的社会文学。

1922年与学衡派的论辩。

学衡派:1922年9月,南京创刊《学横》。

梅光迪,胡先骕,吴宓。

文化保守主义者,受保守和清教色彩的新人文主义影响。

相信靠伦理道德凝聚中国。

宗旨:“昌明国粹,融化新知”。

学术文化的进步依赖少数精英分子,反对的社会变革,站到时代主潮的对立面去了。

稳健的文化抉择。

基本点是否定文化与文化转型的突变形式,否定革命的逻辑的。

鲁迅《估学横》,批驳。

文学革命实绩:1.白话文的推广。

2.外国文学思潮的涌入与新文学社团的风气,思想大解放局面。

3.文学理论建设取得初步的成果。

意义:文学观念:否定传统文学思想,表现人生,倾向于反映人生,时代的积极文学思想。

文学内容:现代民主主义,人道主义思想,觉醒的时代精神。

语言和形式:摈除文言文和传统文学格式,用白话写作,吸收运用外国多样化的文学样式,表现现代生活,接近人民大众,世界文学发展的联结,民族特色,崭新的现代文学语言和文学形式。

新文学社团的建立,标示:新文学运动从少数先驱者破坏旧文学,转为大批文学生力军建设新文学。

文学研究会:1921年1月,北京。

周作人,郑振铎,(矛盾)沈雁冰,王统照,(叶圣陶)叶绍钧等12人。

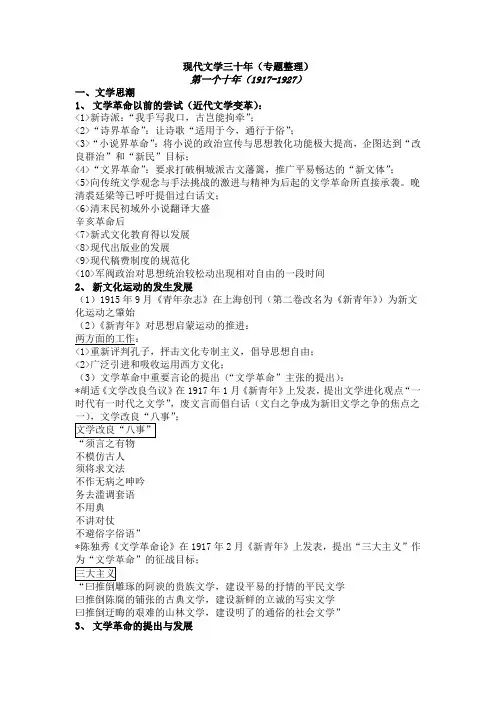

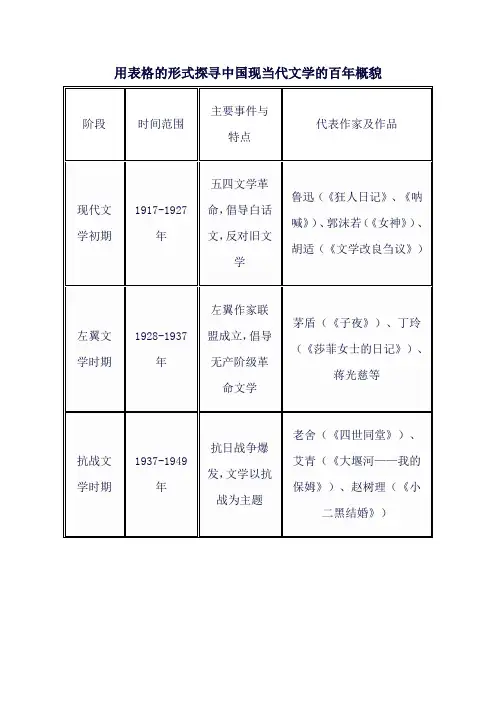

用表格的形式探寻中国现当代文学的百年概貌

阶段 时间范围 主要事件与特点 代表作家及作品

现代文学初期 1917-1927年 五四文学革命,倡导白话

文,反对旧文

学

鲁迅(《狂人日记》、《呐

喊》)、郭沫若(《女神》)、

胡适(《文学改良刍议》)

左翼文学时期 1928-1937年 左翼作家联盟成立,倡导

无产阶级革

命文学

茅盾(《子夜》)、丁玲

(《莎菲女士的日记》)、

蒋光慈等

抗战文学时期 1937-1949年 抗日战争爆发,文学以抗战为主题 老舍(《四世同堂》)、艾青(《大堰河——我的

保姆》)、赵树理(《小

二黑结婚》)

当代文

学初期(十七年文学) 1949-1966年 新中国成立,文学创作强调为人民服务、为社会主义服务 柳青(《创业史》)、梁

斌(《红旗谱》)等

“文

革”文

学时期

1966-1976年 文学受到严重破坏和干扰,出现“样板戏” 《红灯记》、《沙家浜》

等

新时期文学(80年代) 1976年以后 文学全面复苏和繁荣,伤痕文学、反思文学、改革文学等兴起 卢新华(《伤痕》)、刘心武(《班主任》)、王

蒙(《蝴蝶》)、张贤亮

(《绿化树》)、蒋子龙

(《乔厂长上任记》)等

新时期文学(90年代) 1990-1999年 文学多元化

发展趋势明显 -

新世纪文学 2000年至今 互联网发展,网络文学迅速崛起,传统文学也在不断发展 莫言(《蛙》等,诺贝尔

文学奖得主)等

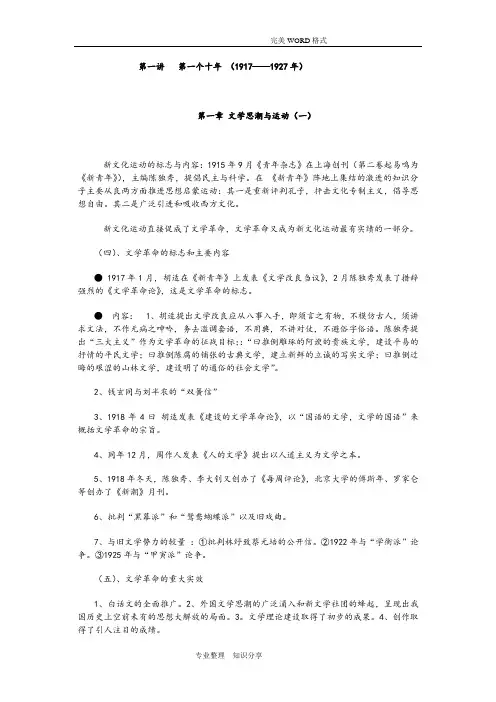

第一讲第一个十年(1917——1927年)第一章文学思潮与运动(一)新文化运动的标志与内容:1915年9月《青年杂志》在上海创刊(第二卷起易鸣为《新青年》),主编陈独秀,提倡民主与科学。

在《新青年》阵地上集结的激进的知识分子主要从良两方面推进思想启蒙运动:其一是重新评判孔子,抨击文化专制主义,倡导思想自由。

其二是广泛引进和吸收西方文化。

新文化运动直接促成了文学革命,文学革命又成为新文化运动最有实绩的一部分。

(四)、文学革命的标志和主要内容● 1917年1月,胡适在《新青年》上发表《文学改良刍议》,2月陈独秀发表了措辞强烈的《文学革命论》,这是文学革命的标志。

●内容:1、胡适提出文学改良应从八事入手,即须言之有物,不模仿古人,须讲求文法,不作无病之呻吟,务去滥调套语,不用典,不讲对仗,不避俗字俗语。

陈独秀提出“三大主义”作为文学革命的征战目标;:“曰推倒雕琢的阿谀的贵族文学,建设平易的抒情的平民文学;曰推倒陈腐的铺张的古典文学,建立新鲜的立诚的写实文学;曰推倒迂晦的艰涩的山林文学,建设明了的通俗的社会文学”。

2、钱玄同与刘半农的“双簧信”3、1918年4曰胡适发表《建设的文学革命论》,以“国语的文学,文学的国语”来概括文学革命的宗旨。

4、同年12月,周作人发表《人的文学》提出以人道主义为文学之本。

5、1918年冬天,陈独秀、李大钊又创办了《每周评论》,北京大学的傅斯年、罗家仑等创办了《新潮》月刊。

6、批判“黑幕派”和“鸳鸯蝴蝶派”以及旧戏曲。

7、与旧文学势力的较量:①批判林纾致蔡元培的公开信。

②1922年与“学衡派”论争。

③1925年与“甲寅派”论争。

(五)、文学革命的重大实效1、白话文的全面推广。

2、外国文学思潮的广泛涌入和新文学社团的蜂起,呈现出我国历史上空前未有的思想大解放的局面。

3。

文学理论建设取得了初步的成果。

4、创作取得了引人注目的成绩。

(六)、总结在文学观念上,将“文以载道”、游戏消遣等种种传统的文学思想作为封建制度及其思想体系的产物加以否定,表现人生、反映时代的积极的文学思想,成为一般新文学作家的共同倾向。

中国现代文学史一、中国文学现代化的发生(一)中国现代文学史的分期酝酿期:1840-1898;发生期:1898-1917;发展期:1917-1949(1)1917五四运动前夕—1927大革命失败(2)1927大革命失败—1937抗日战争爆发(3)1937抗战爆发—1949中华人民共和国建立(二)现代文学的源头、前奏—近代文学(1)民族危机、社会危机导致哲学思潮上的“求变”,外来哲学思潮(如《天演论》的进化论思想)的引进,推动了文学思潮的更替、发展。

(2)日趋严重的民族危机,促使维新运动和思想解放高潮兴起,有力地推动了近代文学的现实主义精神。

五四新文学的质变(从封建贵族文学向平民大众文学的转变),早已蕴藏于近代文学的量变之中,《官场现形记》等现实主义谴责小说出现。

(3)近代鸳鸯蝴蝶派文学、言情文学从一定程度上反映了人民生活和社会现实,成为现代言情文学的源头。

(4)近代翻译文学是产生五四新文学的外因。

大量西方文学作品的译介,强化了民主意识、自由精神和科学精神;外来文体、文风、口语特点成为白话文运动的外因基础。

(三)近代对文学优秀传统的激活和发展(1)文学发展观的启示;强调“变易”的思想,康有为的“善变以应天”、龚自珍的“自古及今,法无不变”等求新求变思想与传入的西方进化论思想影响结合,推动了中国近代文学思潮的发展。

(2)“经世致用”传统的发展;主张文学应与“当世之务”相结合,为社会现实服务。

(3)启蒙文学思想的影响;反对程朱理学对人的情感和个性的束缚;摒弃儒家中庸哲学思想的“温柔敦厚”的美学原则;对世俗生活和普通人情的注意;人物塑造的个性化趋向。

“诗界革命”——梁启超提出。

他以为,中国如果没有“诗界革命”,那么诗运就将断绝。

他认为“诗界革命”应达到三个标准:“新意境”,“新语句”,“要以古人之风格入之”。

所谓“新意境”:就是“理想之深邃闳远”;所谓“新语句”:指来自欧美,表现新思想的名词术语。

所谓“古人风格”,就是要“渊含古声”。

《中国现代文学三十年》知识点梳理(一)一文学革命的发生与发展(1)了解文学革命发生的背景与动因。

通常把1917年初发生的文学革命看做是一个历史的界碑,以标示古典文学的结束,现代文学的起始。

当今学术界也有人试图将近、现、当代打通,以“20世纪中国文学”的概念涵盖百年中国文学。

事实上,虽然晚清以来已出现文学变革,如“诗界革命”、“小说界革命”和白话文的提倡,等等,但总体上仍是局限于传统文学内部的结构调整变通,真正有革命意义的突变还是在1917年文学革命发生之后。

因此,必须大致了解晚清的文学革新运动如何为后起的文学革命做了准备。

有关近、现代文学关系,以及“现代文学”的学科称谓与范围是否应被其他概念所取替等问题,都是有争议的前沿课题,刚开始学习本课程时不一定就展开讨论。

(2)了解文学革命的背景与直接动因主要是新文化运动。

对新文化运动的性质,有各种解释,注意这里解释为“本质上是企求中国现代化的思想启蒙运动”。

文学革命作为新文化运动的重要组成部分,其性质与导向、成就与局限,都与新文化运动的启蒙宗旨息息相关。

新文化运动的思想启蒙主要做了两方面工作:一是重新评判孔子,抨击文化专制主义,倡导思想自由;二是广泛引进和吸收运用西方文化。

新文化运动立足于“破”而矫枉过正,以对传统文化的批判为主,对西方文化径直急取,有负面影响。

但总的来说,又造成多种文化比较选择的开放活跃的局面,文学革命直接从中获取了动力。

(3)文学革命的发生与发展过程,是本章学习的重点。

作为知识性了解,应注意掌握:以《新青年》为中心而形成的反封建思想文化阵线及主要的代表人物,胡适《文学改良刍议》与陈独秀《文学革命论》的基本内容与历史功绩,白话文运动的提倡与推广过程,林(纾)蔡(元培)之争,与“学衡派”和“甲寅派”的论争。

(4)关于文学革命的性质与意义,可以从文学观念、内容以及语言形式这三方面去评判,考察其对于传统文学的彻底革新,理解新文学是如何在文学的世界化与民族化的矛盾对立运动中逐步实现文学的现代化的。

中国现代文学三十年笔记第一个十年(1917——1927)文学革命——文学背景:诗界革命,小说界革命,政治小说风潮,林译小说。

发生标志:1917年1月,胡适在《新青年》发表了《文学改良刍议》。

提出八事须言之有物,不模仿古人须讲求文法,不作无病之呻吟务去滥调套语,不用典不讲对仗,不避俗字俗语评价:1.是在对中西文学深入研究的基础上的深入认识,对文学发展规律的总结,符合世界文学发展的趋势。

2.以形式为重点,强调文学内容与形式的双重改革。

陈独秀发表措辞强烈的《文学革命论》,坚定文学革命的立场。

提出三大主义作为文学革命的征战目标:曰推到雕琢的阿谀的贵族文学,建设平易的抒情的国民文学。

曰推倒陈腐的铺张的古典文学,建设新鲜的立诚的写实文学。

曰推倒迂晦的艰涩的山林文学,建设明了的通俗的社会文学。

1922年与学衡派的论辩。

学衡派:1922年9月,南京创刊《学横》。

梅光迪,胡先骕,吴宓。

文化保守主义者,受保守和清教色彩的新人文主义影响。

相信靠伦理道德凝聚中国。

宗旨:“昌明国粹,融化新知”。

学术文化的进步依赖少数精英分子,反对的社会变革,站到时代主潮的对立面去了。

稳健的文化抉择。

基本点是否定文化与文化转型的突变形式,否定革命的逻辑的。

鲁迅《估学横》,批驳。

文学革命实绩:1。

白话文的推广。

2.外国文学思潮的涌入与新文学社团的风气,思想大解放局面。

3.文学理论建设取得初步的成果。

意义:文学观念:否定传统文学思想,表现人生,倾向于反映人生,时代的积极文学思想。

文学内容:现代民主主义,人道主义思想,觉醒的时代精神。

语言和形式:摈除文言文和传统文学格式,用白话写作,吸收运用外国多样化的文学样式,表现现代生活,接近人民大众,世界文学发展的联结,民族特色,崭新的现代文学语言和文学形式。

新文学社团的建立,标示:新文学运动从少数先驱者破坏旧文学,转为大批文学生力军建设新文学。

文学研究会:1921年1月,北京。

周作人,郑振铎,(矛盾)沈雁冰,王统照,(叶圣陶)叶绍钧等12人。

中国现代文学年表(完整版)年表内容包括二十年代、三十年代和四十年代的文学思潮与运动,以及小说、诗歌、散文、戏剧、通俗小说等文体模块的文学年表汇总。

建议大家收藏使用,多翻看几遍,对现代文学史的了解大有裨益。

二十年代文学思潮与运动1915年9月陈独秀主编《青年杂志》(第2卷起改名《新青年》)在上海创刊。

1916年12月26日蔡元培任北京大学校长。

1917年1月胡适《文学改良刍议》发表于《新青年》第2卷第5号。

同月陈独秀被任命为北京大学文科学长,《新青年》随之迁京。

2月陈独秀《文学革命论》发表于《新青年》第2卷第6号。

5月刘半农《我之文学改良观》发表。

12月《申报》副刊编辑、鸳鸯蝴蝶派文人王晦钝为《中国黑幕大观》作序,提倡黑幕小说。

1918年1月《新青年》第4卷第1号出版。

从这一号开始,采用白话与新式标点符号。

同时编辑部扩大,由有鲁迅、李大钊等参加的《新青年》编辑会同仁轮流值编。

2月北京大学歌谣研究会成立,发起征集全国民间歌谣。

3月上海《时事新报》副刊《学灯》创刊。

同月《新青年》第4卷第3号同期刊出王敬轩(钱玄同化名)《给<新青年>编者》和刘半农《复王敬轩书》,即所谓“双簧信”。

4月《新青年》第4卷第4号辟《随感录》专栏。

同月胡适《建设的文学革命论》发表于《新青年》第4卷第4号。

5月鲁迅《狂人日记》发表于《新青年》第4卷第5号。

6月《新青年》第4卷第6号《易卜生专号》出版。

其中发表了胡适的论文《易卜生主义》。

10月北京大学新潮社成立。

11月15—16日在北京天安门庆祝协约国胜利讲演会上,李人钊以《庶民的胜利》为题发表讲演。

同月,又撰《布尔什维主义的胜利》。

两文同时发表于《新青年》第5卷第5号。

12月周作人《人的文学》发表于《新青年》第5卷第6号。

1919年1月《新潮》月刊创刊,北大学生罗家伦、傅斯年等主编。

同月《新青年》第6卷第1号以《黑幕书》为题,发表宋云彬致钱玄同信以及钱的复信,发起批判黑幕小说。

考研-中国现代文学三十年●一、两大文艺阵营的形成●无产阶级文学●标志●1928年1月蒋光慈、钱杏邨太阳社《太阳》月刊●创造社成员李初梨、冯乃超、彭康《文化批判》创刊●《创造月刊》“突变",这些刊物共同倡导"革命文学"●民主主义、自由主义文学●标志●胡适、徐志摩、梁实秋《新月》月刊创刊“独立”“健康的原则”“尊严的原则”●特点●思想自由氛围消失,文学主潮政治化●马克思主义文艺理论的传播和初步运用●自由主义作家的文学与其他多重倾向的文学拮抗互竞●二、30年代文艺运动发展的基本线索●1929年9月,国民党中央宣传部提出"三民主义文艺"的口号,南京办中国文艺社,刊行《文艺月刊》,上海《民国日报》和《觉悟》副刊、《絜茜》杂志●1930年3月,"民族主义文艺运动"《前锋周报》《前锋月刊》铲除“多型的文艺意识”,统一于“民族主义”的"中心意识"●黄震遐《陇海线上》●诗剧《黄人之血》●三、革命文学论争与以"左联"为核心的无产阶级文学思潮●革命文学的兴起●背景:1927年"四一二事变"国共合作关系破裂●基础●共产党内“左”倾路线影响●苏联和日本无产阶级"左"倾机械论●福本和夫“理论斗争”扬弃资本主义意识形态、实现组织的"分离结合"●苏联"无产阶级文化派,文学组织"拉普",波格丹诺夫“文艺组织生活”论●思想●任务:李初梨《怎样地建设革命文学》“反映阶级的实践和意欲”,将"革命的意图形象化,"当做组织的革命工具去使用"●批判鲁迅、茅盾、叶圣陶、郁达夫●革命文学的论争●革命文学倡导者将鲁迅和茅盾等人所代表的"五四"文学说成是资产阶级、小资产阶级和封建主义文学●鲁迅观点●怀疑和反感革命文学家的"突变"及唯我独革●“文学毕竟是余裕的产物”,不应夸大其革命的伟力●批评创造社、太阳社不敢正视残酷的现实●反感文学工具论,不赞同"组织生活论”,认为文学是"时代人生的记录"●但肯定了"革命文学"作为一种反抗性思潮的存在理由●茅盾观点●反对文学的工具论●革命文学忽略文学本质走上标语口号化的路●坚持现实主义精神“凝视现实”"揭露现实"●“左联”的成立及工作●时间地点:1930年3月2日上海成立 1936年春解散工作●成员:鲁迅、冯雪峰、沈端先、冯乃超、柔石、李初梨、蒋光慈、彭康、田汉、钱杏邨、阳翰笙郭沫若、郁达夫●纲领:“我们的艺术是反封建阶级的,反资产阶级的,又反对'失掉了社会地位'的小资产阶级的倾向”“援助而且从事无产阶级艺术的产生”●刊物:《拓荒者》《萌芽月刊》《北斗》《文学周刊》《文学导报》《文学》《大众文艺》《现代小说》《文艺新闻》●工作●成立马克思主义文艺理论研究会,翻译、介绍和研究马克思主义文艺理论●瞿秋白翻译俄文著作,并写了《马克思恩格斯和文学上的现实主义》《恩格斯和文学上的机械论》《关于列宁论托尔斯泰两篇文章的注解●实践经验的尝试:瞿秋白《鲁迅杂感选集·序言》、鲁迅《<中国新文学大系>小说二集序》《白莽作<孩儿塔>序》、茅盾《徐志摩论》、胡风《林语堂论》●加强与世界文学的联系,输入苏联及其他国家的作品●高尔基《母亲》、法捷耶夫《毁灭》、肖落霍夫《被开垦的处女地》●文艺大众化运动●文艺大众化研究会●鲁迅《论旧形式的采用》“拿来主义”●工农兵通讯员运动,要求作家创作报告文学、演义、唱本、壁报文学多种大众文艺作品●推行新的现实主义●1929年引进日本藏原惟人"新写实主义",重视客观的真实性,强调既"站在客观的具体的美学上",又表现革命的理想主义的气度●1932年瞿秋白、茅盾《地泉》三部曲重版作序,坚决走“唯物辩证法创作方法”●唯物辩证法创作方法,拉普提出,1930年11月由国际革命作家联盟代表大会确认●用哲学方法和世界观取代艺术方法●通过具体的人物和生活的描写体现唯物辩证法●否定浪漫主义●反对●“自由人” 胡秋原政治主张过剩会破坏艺术之形式《阿狗文艺论》《勿侵略文艺》●苏汶反对"干涉主义" 作家要有充分的创作自由●鲁迅、瞿秋白、冯雪峰批评其有脱离政治脱离阶级而自由的倾向●社会主义现实主义●1933年11月周扬《关于"社会主义现实主义与革命浪漫主义"》●1932年苏联首届作家代表大会●内涵:文艺家从现实的革命出发,真实地历史地具体地描写现实,艺术描写的真实性与具体历史性必须与用社会主义精神从思想上改造和教育劳动人民的任务相结合。

中国现代文学三十年笔记第一个十年(1917——1927)文学革命——文学背景:诗界革命,小说界革命,政治小说风潮,林译小说。

发生标志:1917年1月,胡适在《新青年》发表了《文学改良刍议》。

提出八事须言之有物,不模仿古人须讲求文法,不作无病之呻吟务去滥调套语,不用典不讲对仗,不避俗字俗语评价:1.是在对中西文学深入研究的基础上的深入认识,对文学发展规律的总结,符合世界文学发展的趋势。

2.以形式为重点,强调文学内容与形式的双重改革。

陈独秀发表措辞强烈的《文学革命论》,坚定文学革命的立场。

提出三大主义作为文学革命的征战目标:曰推到雕琢的阿谀的贵族文学,建设平易的抒情的国民文学。

曰推倒陈腐的铺张的古典文学,建设新鲜的立诚的写实文学。

曰推倒迂晦的艰涩的山林文学,建设明了的通俗的社会文学。

1922年与学衡派的论辩。

学衡派:1922年9月,南京创刊《学横》。

梅光迪,胡先骕,吴宓。

文化保守主义者,受保守和清教色彩的新人文主义影响。

相信靠伦理道德凝聚中国。

宗旨:“昌明国粹,融化新知”。

学术文化的进步依赖少数精英分子,反对的社会变革,站到时代主潮的对立面去了。

稳健的文化抉择。

基本点是否定文化与文化转型的突变形式,否定革命的逻辑的。

鲁迅《估学横》,批驳。

文学革命实绩:1。

白话文的推广。

2.外国文学思潮的涌入与新文学社团的风气,思想大解放局面。

3.文学理论建设取得初步的成果。

意义:文学观念:否定传统文学思想,表现人生,倾向于反映人生,时代的积极文学思想。

文学内容:现代民主主义,人道主义思想,觉醒的时代精神。

语言和形式:摈除文言文和传统文学格式,用白话写作,吸收运用外国多样化的文学样式,表现现代生活,接近人民大众,世界文学发展的联结,民族特色,崭新的现代文学语言和文学形式。

新文学社团的建立,标示:新文学运动从少数先驱者破坏旧文学,转为大批文学生力军建设新文学。

文学研究会:1921年1月,北京。

周作人,郑振铎,(矛盾)沈雁冰,王统照,(叶圣陶)叶绍钧等12人。

《中国现代文学三十年》整理第一编第一个十年(一九一七~一九二七年)

文学思潮与运动(一)

表1:文学革命进程表

来源:笔者整理于<<中国现代文学三十年>> 表2:文学革命的成果

来源:笔者整理于<<中国现代文学三十年>>

表3:第一个十年的文学创作潮流

来源:笔者整理于<<中国现代文学三十年>>

表4:第一个十年的文学创作趋向

来源:笔者整理于<<中国现代文学三十年>>

各类文学创作(一)

表5:第一个十年各类文学创作发展及其代表作

来源:笔者整理于<<中国现代文学三十年>>

名家及其作品和影响(一)

表6:第一个十年文学名家及其影响

来源:笔者整理于<<中国现代文学三十年>>

第二编第二个十年(一九二八~一九三七年六月)文学思潮与运动(二)

表7:三零年代文艺发展的基本线索

来源:笔者整理于<<中国现代文学三十年>> 表8:自由主义对左翼文学的批评声浪

来源:笔者整理于<<中国现代文学三十年>>

各类文学创作(二)

表9:第二个十年各类文学创作发展及其代表作

来源:笔者整理于<<中国现代文学三十年>>

名家及其作品和影响(二)

表10:第二个十年文学名家及其影响

来源:笔者整理于<<中国现代文学三十年>>

第三编第三个十年(一九三七年七月~一九四九年九月)文学思潮与运动(三)

表11:战争下的文学发展概况

来源:笔者整理于<<中国现代文学三十年>> 表12:四零年代几次重要的文学论争

来源:笔者整理于<<中国现代文学三十年>>

各类文学创作(三)

表13:第三个十年各类文学创作发展及其代表作

来源:笔者整理于<<中国现代文学三十年>>

名家及其作品和影响(三)

表14:第三个十年文学名家及其影响

来源:笔者整理于<<中国现代文学三十年>>

台湾文学

表15:台湾文学概况

来源:笔者整理于<<中国现代文学三十年>> 表16:台湾现代文学的代表性作家

来源:笔者整理于<<中国现代文学三十年>> 表17:台湾文学和香港文学比较

来源:笔者整理于<<中国现代文学三十年>>。