浅海沉积特点讲解

- 格式:ppt

- 大小:2.74 MB

- 文档页数:20

沉积环境特征沉积环境是指各种地质现象和过程下形成沉积岩的物理、化学环境,包括河流、湖泊、海洋、沙丘、冰川、风蚀、火山喷发等各种环境。

不同沉积环境对岩石的形成、岩性的特征及岩石特殊结构的形成等都具有重要的影响。

海洋沉积环境可以分为浅海和深海两种,根据水深和洋盆大小的不同,形成不同的沉积环境和相应的岩石类型。

浅海环境的特征:1. 海滩和潮间带沉积:地理位置高于水面的海岸和海滩是最容易观测到的浅海沉积环境,主要沉积物质是由波浪、潮汐、河流物质组成的砂、泥。

2. 潟湖沉积:潟湖是多孔的、未进入直接的海洋水体,沉积物质以河流运来的细沙、泥沙为主。

3. 海湾沉积:海湾是一种不断进出海水的狭窄区域,沉积物质多为由悬浮物质、水体流动带来的泥沙,并受到潮汐、流体和风等力量的影响。

1. 大洋盆沉积:大洋盆是整个地球表面最大的沉积区域,沉积物质有陆地和来自海底的火山碎屑、生物残骸等。

2. 斜坡海盆沉积:斜坡海盆是由大陆架斜坡向深海过渡带的沉积区域,沉积物质主要是混合了火山物质、生物残骸和悬浮物质的泥沙,常常发现含有大量有机质的泥岩。

3. 深海平原沉积:深海平原是远离陆地的大洋盆的低矮部分,主要沉积物质为由大气和洋流带来的悬浮物质、火山碎屑和生物残骸等,通常形成的是黑色泥盆和硅质岩。

河流沉积环境包括上游、中游和下游沉积环境,分别有不同的物理、化学和生物学条件,因此沉积岩类型也各不相同。

上游环境主要为山区,其特征是水资源充沛,流速快、物质含量低,因此沉积物质多为碎屑、砂石及少量细沙和泥;中游沉积环境主要是平原地带,河流的流速和坡度会降低,沉积物质由于流速减小而逐渐富含细沙和泥。

而生物颗粒质的沉积也多。

下游环境主要是平原和河口地带,水流速度和承载河道的沉积物质逐渐减小,沉积物主要以细泥沙和悬浮物为主。

在河口地带,气候、水体、水流的变化也会影响沉积物性质,因此沉积物质多是细泥沙以及不同来源的颗粒物质。

湖泊沉积环境的特征取决于湖泊的类型、大小、结构和位置,主要包括淡水湖、咸水湖和季节性湖泊等,不同的湖泊环境对其沉积物质和岩石类型也具有不同的影响。

浅海沉积的类型及其沉积特征

浅海沉积是指沉积在海洋浅水区域的沉积物,主要包括沉积岩、沉积土壤和沉积物等。

根据沉积物的性质和沉积环境的不同,浅海沉积可以分为多种类型,下面将介绍几种常见的浅海沉积类型及其沉积特征。

1. 碎屑岩类沉积

碎屑岩类沉积是指由海水中的碎屑物质沉积而成的岩石,包括砂岩、泥岩和千枚岩等。

这种沉积物质主要来源于陆地的物质,如岩石碎屑、河流冲积物等。

碎屑岩类沉积的特征是颗粒粗大,沉积速度较快,沉积厚度较薄,常见于海岸带和浅海陆架。

2. 生物碳酸盐类沉积

生物碳酸盐类沉积是指由海洋中的生物残骸和分泌物沉积而成的沉积物,包括珊瑚石、贝壳石和海洋泥灰岩等。

这种沉积物质主要来源于海洋生物的骨骼、壳和分泌物等,沉积速度较慢,沉积厚度较大,常见于热带和亚热带海域。

3. 碳酸盐岩类沉积

碳酸盐岩类沉积是指由海水中的碳酸盐沉积而成的岩石,包括石灰岩、白云岩和

大理石等。

这种沉积物质主要来源于海水中的碳酸盐,沉积速度较慢,沉积厚度较大,常见于热带和亚热带海域。

4. 硅质岩类沉积

硅质岩类沉积是指由海水中的硅质生物残骸和分泌物沉积而成的岩石,包括硅质岩和硅质海绵岩等。

这种沉积物质主要来源于海洋中的硅质生物,沉积速度较慢,沉积厚度较大,常见于深海和海山等地方。

总之,浅海沉积的类型和特征是多种多样的,不同的沉积物质和沉积环境会形成不同的沉积类型。

对于地质学家和石油勘探人员来说,了解浅海沉积的类型和特征对于研究地质历史和勘探石油资源都有着重要的意义。

简述浅海的沉积特征摘要:一、引言二、浅海沉积特征概述1.沉积物来源2.沉积物类型3.沉积作用三、浅海沉积环境的影响因素1.水流作用2.生物活动3.气候变化四、我国浅海沉积特征的地区差异1.沿海地区2.内陆湖盆地区五、浅海沉积资源的利用与保护1.矿产资源2.生物资源3.环境保护六、结论正文:一、引言浅海是海洋生态系统的重要组成部分,其独特的地理位置和丰富的生物资源使其在海洋科学领域具有重要的研究价值。

本文将从浅海的沉积特征入手,探讨其沉积物的来源、类型和作用,以及影响浅海沉积环境的主要因素,旨在为我国浅海资源的合理开发和保护提供科学依据。

二、浅海沉积特征概述1.沉积物来源浅海的沉积物主要来源于陆地的河流输送、海岸带的侵蚀作用、海底火山喷发和地球化学作用等。

这些沉积物经过长时间的风化和水化作用,形成了丰富的沉积矿藏。

2.沉积物类型根据沉积物的物质组成和结构特征,可分为碎屑沉积、生物沉积和化学沉积三大类。

碎屑沉积主要包括砂、泥、砾等,来源于陆地河流输送和海岸带的侵蚀;生物沉积则由生物残骸和有机质组成,如藻类、软体动物、珊瑚等;化学沉积则主要由海水中的溶解物质经化学反应而成,如碳酸盐、硫酸盐等。

3.沉积作用浅海沉积作用主要包括沉积、构造抬升、剥蚀和淹没等。

沉积作用是浅海沉积物不断堆积的过程,使得海底地形逐渐升高;构造抬升是由于地壳运动导致的海底地形抬升;剥蚀作用则是海水侵蚀海底地形,使其地貌复杂化;淹没作用则是由于海平面上升或海底地形下降,使原本露出水面的陆地变为海底。

三、浅海沉积环境的影响因素1.水流作用海水流动对浅海沉积环境具有重要影响。

潮流、海流和涡流等水流作用会带动沉积物运动,改变海底地貌和沉积物分布。

2.生物活动生物活动对浅海沉积环境也具有重要影响。

生物死亡后的残骸堆积形成生物沉积,同时,生物活动还会促进沉积物的固结和改造。

3.气候变化气候变化通过影响海平面、河流输送、海水化学成分等,进而影响浅海沉积环境。

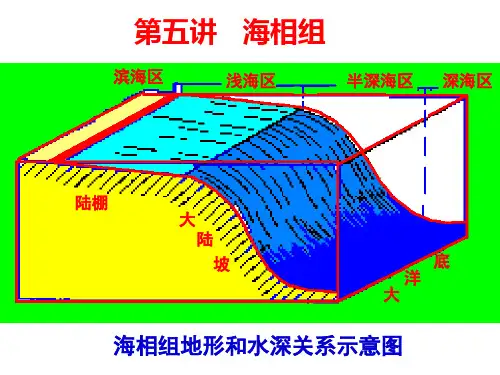

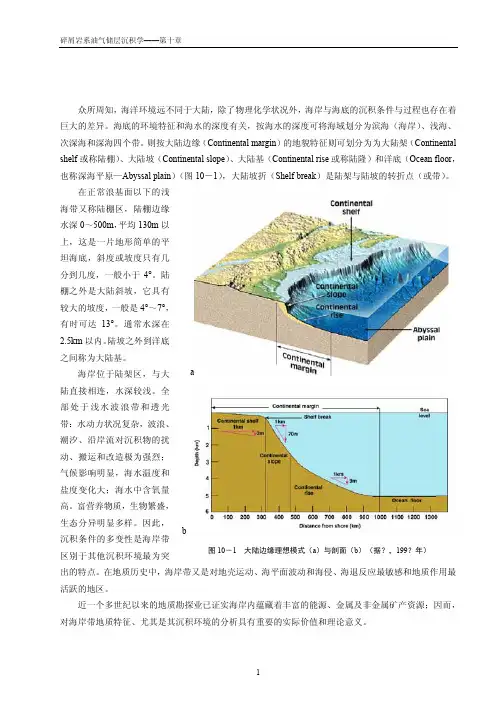

不同沉积环境生物发育特点,有机质沉积特点,有机质保存条件班级:姓名:学号:不同沉积环境(相)有机质的沉积特征一、海洋环境有机质的沉积特征1、滨岸带不利于有机质沉积保存2、浅海陆棚是海洋内有机质的主要沉积区3、大陆斜坡及其邻近的深海盆地是有机质沉积较为丰富的地区,仅次于浅海带4、远洋盆地(半深海-深海)是有机质沉积的贫瘠区滨海(潮间)带,高潮线至低潮线之间;浅海带,低潮线至200m 水深的连续水域,其海底地形为大陆架(陆棚);其中,浪基面以上的部分,包括滨海带和浅海带的上部,又称为滨岸相(或海岸相、海滩相);浪基面以下的浅海相可称为浅海陆棚相;半深海带,水深200~4000m的连续水域,其海底地形为大陆坡和陆隆,大陆架、大陆坡和陆隆合称为大陆边缘;深海带,水深超过4000米的连续水域,海底地形包括大陆基、海沟、大洋盆地等。

海洋是最大的生物生活空间,也是有机质得以沉积和保存的最大空间。

从古至今接受了地球上最大量的有保存的最大空间。

从古至今接受了地球上最大量的有机质沉积。

就整个海洋环境来说,其各个部分的生物发育程度不尽相同,沉积保存条件也有差异。

远洋水域有机质来源是单一的,主要来源于海洋内部生物的初级生产力;近陆海域既有水生生物有机质沉积,又接受陆源有机质沉积。

有机质的有利沉积条件是表层生物高产、下层缺氧还原,持续较快沉降。

二湖泊环境有机质的特征1、有机质来源的二元多方向性;2、营养湖浪基面以下的还原环境,是有机质的富集区3、湖泊环境的差异较大,沉积有机质的差异也较大4、深湖-半深湖是富有机质泥岩的的要沉积环境5、盐湖环境利于有机质的保存,泥质岩有机质丰度高6、单断式“箕状”断陷湖盆,有机质也呈不对称分布湖泊是大陆上地形相对低洼和流水汇集的地区,也是沉积物和有机质堆积的重要场所。

湖泊环境空间比海洋小得多,湖泊的水动力作用与海洋有些近似,主要表现为波浪和岸流作用,但无潮汐作用。

与海洋环境相比,不同湖泊,以及同一湖泊的不同相带之间,环境差异性更大,有机质沉积的丰度和类型也体现出更大的差异和变化。

页岩矿物成分及特征页岩是一种浅海沉积岩,主要由粘土矿物和碳酸盐矿物组成。

它在石油勘探和开发中扮演着重要的角色。

因为页岩可以变成油和天然气,以便实现石油开发成功。

本文旨在深入探究页岩矿物成分及特征,以便更好地解释其重要性。

页岩通常被划分为干酪根页岩,泥页岩和热解页岩。

干酪根页岩是主要母岩石,其有机物质含量高,且有更大的转化为石油和天然气的潜力。

泥页岩也含有一定量的有机质和黏土矿物,但它们的转化潜力较低。

热解页岩是通过自然地热加工进行转换的岩石,通常在岩浆和热岩的周围发现。

页岩矿物的成分包含了粘土矿物、石英、碳酸盐和长石等。

粘土矿物是页岩中最常见的矿物。

它们看起来像细小颗粒状或像薄片状的晶体。

石英是另一个常见的成分,它是一种坚硬的矿物质,通常是无色或灰色。

碳酸盐也很常见,在干酪根页岩中会发现白亮的方解石和灰色的白垩质矿物。

长石通常存在于泥页岩中,并且可以有多种颜色。

页岩中的粘土矿物是其独特特征之一。

粘土矿物可以被用来分类页岩。

这些矿物包括伊利石、蒙脱石、高岭土和海泡石等。

不同的粘土矿物对页岩的性质产生了影响。

比如伊利石通常是泥页岩中的主要粘土矿物,它有较强的吸水性,可以让页岩更具可塑性。

蒙脱石主要存在于火山岩中的页岩中,其含量高时会使岩石发生泡沫。

高岭土一般在纯的粘土岩石中存在。

其中,海泡石的特点是其碱性和穿透性,在页岩中的含量较少。

虽然页岩石学的研究从事多年,但是其特殊的化学和物理特性仍在进一步探究之中。

通过新技术的开发,岩石的脱岩和透镜化破坏成为可能。

这些对于页岩取样常常可使探索人员获得更多的信息,达到更高的精确度。

同时,通过增加对岩石特性的观察,探索人员可以更好地了解石油储藏的情况。

总之,页岩的矿物成分和特性对于石油开发具有至关重要的意义。

了解页岩的矿物构成,可以帮助我们判断石油的储存量和质量,并且可以在石油开采过程中提供指引。

希望人们在开采页岩油和天然气时要时刻遵守安全和环境保护的原则。