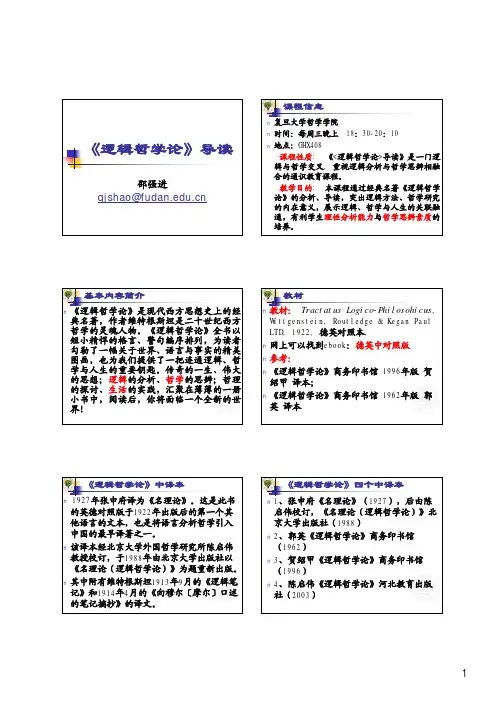

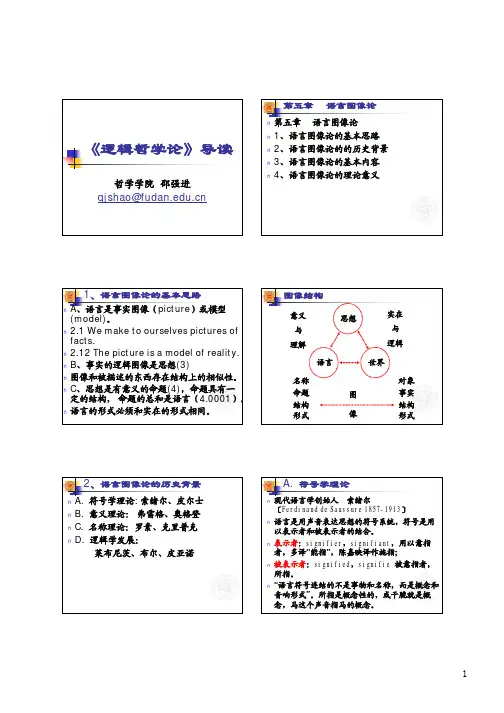

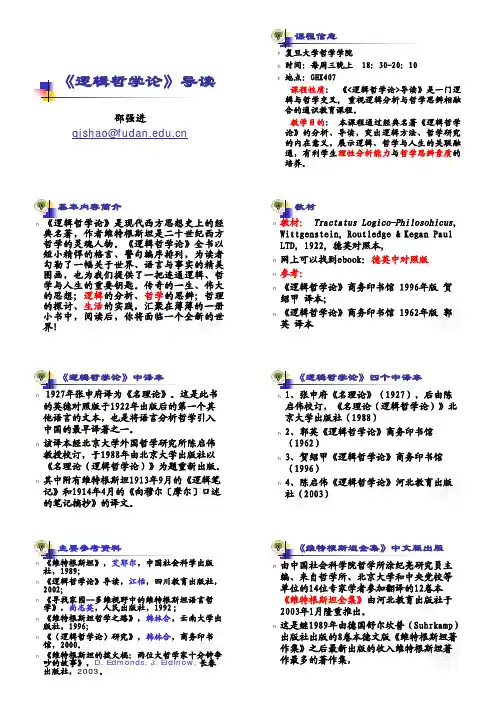

《逻辑哲学论》导读 - 复旦大学精品课程

- 格式:pdf

- 大小:289.75 KB

- 文档页数:5

第五章复合命题地描画——正确地或错误地——现实,必须与现实具有共同的东西,这种形式就是逻辑形式,即现实的形式。

像弗雷格和罗素一样,我把命题看作是其中所包含的式的函数。

——[奥]维特根斯坦《逻辑哲学论》236主要内容•联言命题•选言命题•假言命题•负命题•真值形式与真值函项•真值表237一. 概述1、定义复合命题(compound proposition)是古典命题逻辑的基本概念,指本身包含其他命题的命题,以联结词联结简单命题而成。

例1.人是生而自由的,但却无往不在枷锁之中。

——《社会契约论》例2.仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱。

——《管子》例3.并不是我特别聪明,我只是比较执着于解决问题。

——爱因斯坦2、复合命题的逻辑特征(1)复合命题的基本单位是命题。

在复合命题中,原子命题成为“逻辑变项”,它们被称为“支命题”。

(2)支命题由逻辑联结词(“逻辑常项”)联结,不同的逻辑联结词具有不同的逻辑性质。

(3)复合命题的真假取决于支命题的真假组合和联结词的逻辑性质。

3、复合命题的种类联言命题选言命题假言命题负命题二. 联言命题1、定义联言命题(conjunctive proposition)指关于几种事物情况同时存在的复合命题。

例4.朱门酒肉臭,路有冻死骨。

——杜甫:《自京赴奉先县咏怀五百字》例5.李白和杜甫是唐朝人。

例6.空洞的理论是没有用的,不正确的,应该抛弃的。

2、逻辑形式p并且q,读作“p并且q”。

p∧q,读作“p合取q”。

5、常用联结词…并且…;…和…缺一不可;尽管(虽然)…但是…;既…又…;不但…而且…;除了…还…。

6、需要注意的问题逻辑学中的“并且”与日常用语中的“并且”不完全相同,后者不仅是对“并且”前后两命题的肯定,而且前后两命题在内容方面有联系,或递进,或转折,或并列,而在逻辑学意义上,这一点被抽象掉了。

不论p和q在内容上是否有相关性,只要p、q都为真,那么“p并且q”就为真。

例7.“1+1=2,并且,雪是白的”;例8.“量力而行,尽力而为”和“尽力而为,量力而行”。

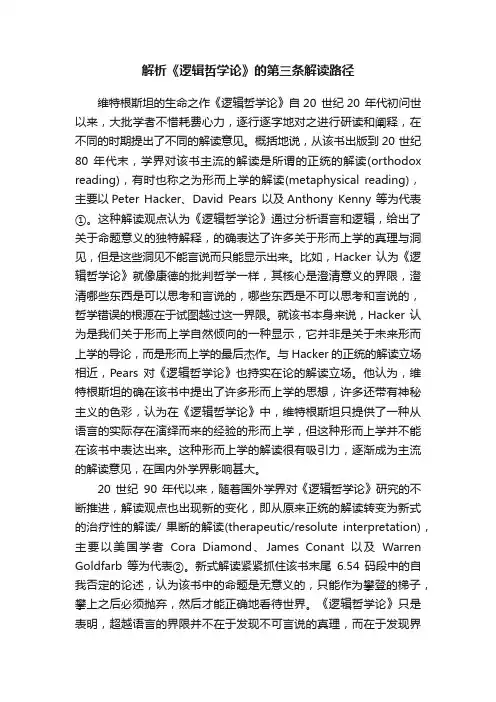

解析《逻辑哲学论》的第三条解读路径维特根斯坦的生命之作《逻辑哲学论》自20 世纪20 年代初问世以来,大批学者不惜耗费心力,逐行逐字地对之进行研读和阐释,在不同的时期提出了不同的解读意见。

概括地说,从该书出版到20 世纪80 年代末,学界对该书主流的解读是所谓的正统的解读(orthodox reading),有时也称之为形而上学的解读(metaphysical reading),主要以Peter Hacker、David Pears 以及Anthony Kenny 等为代表①。

这种解读观点认为《逻辑哲学论》通过分析语言和逻辑,给出了关于命题意义的独特解释,的确表达了许多关于形而上学的真理与洞见,但是这些洞见不能言说而只能显示出来。

比如,Hacker 认为《逻辑哲学论》就像康德的批判哲学一样,其核心是澄清意义的界限,澄清哪些东西是可以思考和言说的,哪些东西是不可以思考和言说的,哲学错误的根源在于试图越过这一界限。

就该书本身来说,Hacker 认为是我们关于形而上学自然倾向的一种显示,它并非是关于未来形而上学的导论,而是形而上学的最后杰作。

与Hacker的正统的解读立场相近,Pears 对《逻辑哲学论》也持实在论的解读立场。

他认为,维特根斯坦的确在该书中提出了许多形而上学的思想,许多还带有神秘主义的色彩,认为在《逻辑哲学论》中,维特根斯坦只提供了一种从语言的实际存在演绎而来的经验的形而上学,但这种形而上学并不能在该书中表达出来。

这种形而上学的解读很有吸引力,逐渐成为主流的解读意见,在国内外学界影响甚大。

20 世纪90 年代以来,随着国外学界对《逻辑哲学论》研究的不断推进,解读观点也出现新的变化,即从原来正统的解读转变为新式的治疗性的解读/ 果断的解读(therapeutic/resolute interpretation),主要以美国学者Cora Diamond、James Conant 以及Warren Goldfarb 等为代表②。

逻辑哲学论逻辑哲学论01《逻辑哲学论》是哲学家维特根斯坦(Wittgenstein,Ludwing)的唯一的书籍篇幅的著作,现在被广泛的认为是二十世纪最重要的哲学著作之一。

逻辑哲学论在逻辑实证主义者中间有着巨大影响力,也启迪了很多其他哲学家。

《逻辑哲学论》是哲学家维特根斯坦(Wittgenstein,Ludwing)在其一生中出版的唯一的书籍篇幅的著作。

本书是在他在1918年第一次世界大战当兵期间写的。

首先在1921年出版为德语的Logisch-Philosophische Abhandlung,它现在被广泛的认为是二十世纪最重要的哲学著作之一。

拉丁语标题"Tractatus Logico-Philosophicus" 最初是G. E. Moore 建议的,表示了对斯宾诺莎的Tractatus Theologico-Politicus(神学政治论)的敬意。

维特根斯坦的著名的文笔风格—他表达自身的绝对冷静和简洁的方式—是从他所崇拜的伟大的德国逻辑学家和哲学家Gottlob Frege 的哲理散文中铸就来的。

在他的哲学评论中他写道: "我的句子的风格受到Frege 的非常强烈的影响。

并且如果我想要的话,我能在没有人能在第一眼就能辨别的地方察觉到这种强烈的影响。

"微薄的容量(少于八十页)形成了简短的、预言式的说话方式的、编号为1, 1.1, 1.11, 1.12 等等到7 的一个系统,就是说1.1 是 1 的注释或细节,1.11 和1.12 注释 1.1,以此类推,用来展示它们的嵌套的相互关系。

他阐述了一个有雄心的计划来识别在语言和现实之间的关系,并通过清晰的说出“逻辑上完美的语言的条件”来定义哲学的界限(Russell, p. 8 in the C. K. Ogden Translation)。

它的目标是能完善伯特兰·罗素早年的逻辑原子论哲学的一个哲学系统。

第八章量化理论概念文字犹如显微镜:为了科学的目的而被创造出来,应用面狭窄但是专业而精确。

日常语言犹如眼睛:日常使用,灵活性强,但是不免由于应用广泛而在一些特殊运用中有失精确(日常语言被人的精神活动所影响)。

——[德]戈特洛布·弗雷格《概念文字》387主要内容•刻画问题•量化式的基本构成•量化式的翻译•有效性证明•无效性证明388一、刻画问题1.命题逻辑的局限性在命题逻辑中,原子命题是最小的运算单位,推理的有效性依据原子命题之间的真值联系和联结词,对命题内部的形式结构不分析。

但在实际生活中,有些推理的前提与结论之间的联系不在命题之间,而在命题内部的“属性”或者“关系”方面,这就超出命题逻辑的处理能力。

例1.所有动物是生物,所有老虎是动物,所以,所有老虎是生物。

如何运用命题逻辑来分析这个推理的有效性?如果把p、q、r等解释成属性而不是命题,把﹁p解释成“不具有p属性”,把p∨q解释成“具有p属性,或者具有q属性”,把解释p→q成“若具有p属性,则具有q属性”,那么,例1在新解释下得到形式:((p→q)∧(r→p))→(r→q),可判定这是一个重言式。

这表明,命题逻辑虽然没有“谓词”,但把p、q等解释成“谓词”以后,它就变成谓词逻辑演算符号。

如果仅仅是处理“谓词”,这样的方法是可以的。

那么,如何分析下面的推理呢?例2.所有老虎有斑纹,有些动物是老虎,所以,有些动物有斑纹。

我们可以把特称命题转化成全称命题的等值形式,上面推理的形式为:((p→q)∧﹁(r→﹁p))→﹁(r→﹁q),并且我们仍然可判定它的有效性。

尽管方法有些粗糙,我们还是能够处理特称量词的问题。

同时,我们还可以运用直言三段论的基本规则和文恩图等方法来处理前面两种类型的推理。

但是,如果是下面类型的推理:例3.有人选举所有的候选人,所以,所有的候选人都有人选举。

前面两种方法还能够分析它的有效性吗?2、一阶谓词逻辑的基本观念一阶谓词逻辑,又称一阶逻辑、狭谓词逻辑、量词逻辑等,是把量词运用于个体但不运用于性质的逻辑。

《逻辑哲学论》是一份关于“哲学”的迷宫图。

维特根斯坦用命题标注法勾勒出了大大小小的路径,好象指出了一条条清晰的道路。

但是这些路径又彼此缠绕,有的似乎相互矛盾,把挑战者置于进退维谷的境地。

本人的目的在于斗胆为大家画出一张迷宫的路线图,就象小朋友们的智力游戏。

当然《逻辑哲学论》般的迷宫其深奥远远超过那些小儿科的游戏,我也并不肯定自己就是合格的导游,姑且一试吧。

好了,现在旅程开始了在迷宫的入口处树着一块牌子,牌子上写着“前言”还有一些说明。

看来迷宫的主人维特根斯坦先生还是挺为我们着想的。

我想提醒大家记住这块牌子上的三句话:“凡是可以说的东西都可以说清楚;对于不能谈论的东西必须保持沉默。

”“想要为思想划一个界限,或者毋宁说,不是为思想而是为思想的表达划一个界限。

”“因此这界限只能在语言中来划分,而处在界限那一边的东西就纯粹是无意义的东西。

”这三句话是我们未来旅程的灯塔,当我们疑惑时,只要依据灯塔的指示,就不会走错路。

我还要提醒大家三个词,“说”“表达”“语言”。

它们是灯塔上的那盏灯。

现在我们进入了迷宫的第一部分——“1.世界是一切发生的事情”。

这里迷宫的路还很清晰。

我们先走过“1.1 世界是事实的总体,而不是事物的总体”,同时注意这条小路“1.12 因为事实的总体规定那发生的事情,也规定那所有未发生的事情。

”然后走过“1.2 世界分解为诸事实”,这里也有小路“1.21 每项事情可以发生或者不发生,其余的一切则保持原样。

”注意这里有暗径连接“2.012”“5.61”“6.3”!所以,维特根斯坦在这里为我们画了一张世界的草图:世界是事实的总体,事实的“发生”是必然性的,而且事实的“发生”是相互独立自在的。

当然这里的“发生”仅仅是“发生”而已,并不一定能被“表达”。

在迷宫的第二部分里,维特根斯坦在各条路径上继续把世界的具体面貌呈现出来。

“2. 发生的事情,即事实,就是诸事态的存在”“2.01 事态是对象(事物)的结合”“2.02 对象是简单的”而且“2.027 不变者、实存者和对象是一个东西”“2.03 在事态中对象就像链条的环节那样相互勾连”“2.06 事态的存在和不存在即是实在”而且“2.061 事态间是相互独立的”先来辨析一对概念,这对概念是启发我们未来旅程的钥匙,它们是“实存”和“实在”。

收稿日期:2005-09-29作者简介:吴树博,男,复旦大学哲学系博士研究生。

意义与无意义———《逻辑哲学论》中的意义问题吴树博[复旦大学,上海 200433]关键词:意义;名称;意谓;命题;显示;神秘之域;价值;无意义摘 要:在《逻辑哲学论》中,“意义”是维特根斯坦所关注的一个核心问题,也是理解维特根斯坦哲学的一个十分重要的向度。

本文将通过对维特根斯坦关于意义与名称、意义与命题以及意义与神秘之域之间的关系所作出的规定进行分析,特别是通过将维特根斯坦与弗雷格进行比较,来论析维特根斯坦对于意义的独特理解,并勾勒出维特根斯坦所提出的富有特色的意义理论。

中图分类号:B81-06 文献标识码:A 文章编号:1671-7511(2006)03-0039-09“意义问题”贯穿于维特根斯坦哲学的始终。

无论在前期的《逻辑哲学论》,还是在后期的《哲学研究》之中,对于“意义”的追问都构成了维特根斯坦进行哲学思考的一个核心向度。

尽管在长达半个世纪的运思过程中,他对于意义自身的理解和关注程度在各个时期有所不同,他所提出的意义理论也相应地有所变化,但是对意义进行理解和澄清却一直都是他进行哲学研究的一个重要的出发点,而且,无论他对意义给予肯定还是否定的规定性,把握意义概念都是我们理解维特根斯坦哲学思想的一条重要的线索和途径。

那么,为什么意义问题在维特根斯坦那里具有如此突出的地位,而他在《逻辑哲学论》这本书中又提出了何种独特的意义理论呢?一、意义问题的优先地位追问“意义”自古以来就是寓于哲学自身范围之内的一个任务,哲学问题的提出与展开往往就是围绕着意义而进行的,但是在20世纪之前,哲学家们对意义的探索却始终是以一种隐而不显的方式进行的,也就是说,意义总是渗透于其他的哲学范畴之中,并伴随着其他的问题而展开,而意义概念自身在哲学思考和论述中还没有取得独立的范畴地位。

但是到19世纪后半叶,“意义”作为一个哲学概念已直接出现于哲学家们的思想视野之中,并受到了他们的普遍关注,这一点在20世纪表现得至为明显。

《逻辑导论》第一章绪论一、"逻辑"的含义1、"逻辑"的由来"逻辑"一词由英文"Logic"音译而来。

"Logic"源于古希腊语"λγο"(逻各斯),原意是言辞、思想、理性、秩序、尺度、规律等。

直到近代,才用来表示逻辑学这门学科。

2、"逻辑"的含义(1)客观事物的规律(2)某种理论、观点或主张(3)思维的形式规律或规则(4)逻辑学二、逻辑学的起源--源于思想的自我反思逻辑学是一门历史悠久的学科,至今已有两千多年的历史。

这门学科是由古希腊思想家亚里士多德(Aristotle 公元前384--322年)创立的。

公元前6世纪-4世纪是思想争论的时代。

逻辑学是为了满足这个时期的政治与法庭的辩论、数学的证明、伦理学和形而上学的论证等思想争论的需要发展起来的,是在这个时代的思想的自我反思基础之上发展而来的。

三、逻辑学的对象、问题、任务逻辑学以推论作为研究对象。

逻辑学的研究问题:推论的必然性即有效性问题。

逻辑学的研究任务:解决判定问题:研究有效推论的判定程序与方法。

解决推导问题:发现有效推论的规则与方法。

四、逻辑学的性质和作用在联合国教科文组织颁布的学科分类中,逻辑学被列为七大基础学科之一。

逻辑学是一门基础性学科。

逻辑学是一门工具性学科。

逻辑学是一门应用广泛性的学科。

逻辑学具有重要的理论意义和实践意义逻辑学是思想分析与批判的工具。

逻辑学是思想推论与论证的工具。

逻辑学在理论研究和社会实践中具有广泛的应用。

第二章命题逻辑关于命题联结词的规律一、命题命题:有所陈述的语句。

命题结构:命题可以分解为联结词和被联结的部分。

联结词称为逻辑常项,它起联结作用并反映被联结的部分之间的逻辑关系。

命题形式:命题结构或命题内在逻辑关系的表达式。

由变项和逻辑常项组成。

命题的真假:二、命题联结词与复合命题命题联结词:联结命题的联结词。

逻辑哲学论原版

《逻辑哲学论》(Tractatus Logico-Philosophicus)是奥地利

哲学家路德维希·维特根斯坦于1921年出版的一部哲学著作。

这部作

品被认为是20世纪哲学中最为重要的著作之一,其中的思想内容和语

言哲学观点对当时的哲学家、逻辑学家、数学家以及语言学家产生了

深远的影响,甚至至今仍在引起争论。

《逻辑哲学论》的主要思想可以概括为以下几点:

1. 维特根斯坦认为语言是人类思维的表达工具,对于任何有意义

的宣言或命题,我们必须有一种确定的方法来验证其正确与否,否则

它就不属于哲学领域,而应留给科学或其他领域。

2. 维特根斯坦认为所有的语言中存在着基础命题,这些命题不能

被证明,但它们是人类思维的基础,所有其他命题都可以归纳推导出来。

3. 维特根斯坦认为命题与现实之间存在一种对应关系,如果一个

命题可以被证明为真,则它必然对应于一个存在于现实中的事物或事实。

4. 维特根斯坦用“世界是所有事实的总体”来总结他的哲学观点,他认为我们可以通过对这些事实的描述来组成命题,然后用这些命题

来描述世界。

5. 最后,维特根斯坦认为哲学应该关注的是语言和思维的基本结构,而不是那些无法被证明的、不可知的问题,因为哲学家们对这些问题的解答通常只能是造成混淆和争论。

总的来说,《逻辑哲学论》的贡献在于为语言哲学奠定了基础,并且提供了一种全新的思考哲学问题的方法,以及对于命题、现实和语言之间的关系有了更深入的理解。

其影响力还体现在现代逻辑、语言学、认知科学、计算机科学等领域中。

第四章直言三段论我们首先要说明我们研究的对象以及这种研究属于什么科学:它所研究的对象是证明,它归属于证明的科学。

其次,我们要给“前提”、“词项”和“三段论”下定义,要说明什么样的三段论是完满的,什么样的三段论是不完满的。

——[古希腊]亚里士多德《前分析篇》179主要内容•三段论的定义•三段论的公理和基本规则•三段论的格式•文恩图解法•三段论公理系统•日常语言中的三段论180一. 三段论的定义三段论历史悠久,早在古希腊时代就为亚里士多德所创立。

三段论的建立,对人类的思维发展意义重大。

著名哲学家、逻辑学家莱布尼茨认为,三段论形式的发明是人类思想发展史上最完美、最重要的创造之一。

著名哲学家康德说,只要我们把谬误和歪曲的论证放入正确的三段论中,那么我们就可以迅速地鉴别之。

我们很多时候在不自觉地使用三段论。

如果我们掌握三段论的基本规则和方法,那么我们就可以自觉地运用三段论,并更好地论证观点和反驳谬误。

1、定义亚里士多德说:“三段论是一种论证,其中只要确定某些论断,某些异于它们的事物便可以必然地从如此确定的论断中推出。

所谓‘如此确定的论断’,我的意思是指结论通过它们而得出的东西,就是说,不需要其他任何词项就可以得出必然的结论。

”现在,我们一般说,三段论是指由两个包含有共同项的直言命题推出一个新的直言命题的推理。

例1.所有的人都有死,苏格拉底是人,所以,苏格拉底有死。

例2.例3.所有医生都是医务工作者;没有画家是雕刻家;所有护士都是医务工作者;有雕刻家是艺术家;所以,所有护士都是医生。

所以,有艺术家不是画家。

标准式直言三段论的四个条件:两个前提和一个结论都是标准式直言命题(A、E、I、O);只有三个词项;在整个论证中每个词项的意义保持不变;三个命题以特定的顺序排列(大前提,小前提,结论)。

因为直言三段论的有效性依赖于其词项之间的外延关系,因此它又被称为“词项逻辑”。

2、结构•标准式直言三段论由三个直言命题组成,其中两个是前提,一个是结论。

Tractatus on Probability and Induction: a

Tentative Reconstruction

作者: 徐英瑾

作者机构: 复旦大学哲学学院

出版物刊名: 逻辑学研究

页码: 61-75页

主题词: 概率;归纳;真值函项;认知科学;心理学;智能

摘要:《逻辑哲学论》虽然注家甚多,此书对于概率和归纳问题的零星讨论却一直没有受到后人的重视,而本文则试图对这些讨论进行尝试性的重构。

本文的写作目的是双重的。

首先,本人试图揭示早期维特根斯坦的概率理论与他的整个逻辑原子论架构之间的关系,说明他是如何通过“真值根据”这个概念而将日常语言中的概率表述全部还原为真值函项理论的。

在此基础上,笔者将说明为何他的这种概率理论缺乏实际的应用价值。

其次,本文将讨论维氏将归纳问题和概率问题相互分离的“分离策略”,并尝试重构出他提出该策略的隐蔽动机。

在此基础上.笔者将站在认知科学的立场上为这个策略本身提供一些辩护和批评。

笔者认为,早期维氏虽然正确地看到了“思维经济原则”对于归纳推理的重要指导意义,并看到了该原则本身是无法被还原为逻辑真理的,却并没有意识到该原则本身可能是一切具有一定智能水准的问题解决系统所必须依赖的问题解决策略。

令人遗憾的是,他对“心理学”和“逻辑”所作的简单的二分法阻止了他更为深入地对智能系统的普遍问题解决逻辑作出探究,尽管这种研究的确是可以相容于他的前述“分离策略”的。

总而言之,本文认为早期维氏的概率理论的科学价值相当有限;与之相比较,他的归纳观却可能已指出了如何揭示智能系统的普遍认知机制的正确道路,尽管他在《逻辑哲学论》阶段还缺乏对于这条道路的全面自觉。