中医基础理论脏腑学说六腑

- 格式:pdf

- 大小:806.75 KB

- 文档页数:6

三焦为六腑之⼀。

有些学者认为其在脏腑中,⼜与五脏没有直接的阴阳表⾥联系,故⼜称之为“孤府”。

三焦,是中医藏象学说中的⼀个特有名称,对其所在部位和具体形态,在中医学术上颇多争议,直⾄现代,亦未取得统⼀认识。

这⾥仅就具有代表性的⼏种观点,简介⼀下。

⼀是有名⽆形说。

⼆是有名有形说。

现代⽐较⼀致的看法是,⾸先认为三焦为六腑之⼀,是有形质可见的。

考试⼤站收集因为中医的藏象学说是建⽴在古代解剖学基础之上的,没有形质⽽只有其功能的说法是难以成⽴的。

关于三焦的具体部位与形态,⼀般认为包括上、中、下三部。

虽然中医对三焦的形态和部位有很多争议,但对其⽣理功能的认识却是⼀致的。

概括起来,有如下⼏⽅⾯。

1. 主持诸⽓,总司全⾝的⽓机和⽓化 所谓“诸⽓”,是指全⾝各种各样的⽓。

如脏腑经络之⽓、营卫之⽓等。

⽓机,泛指⽓的升降出⼊运动。

⽓化,是指精、⽓、⾎、津液之间的相互⽣化。

因三焦是⽓的升降出⼊运动的通路,也是⼈体各种物质相互化⽣的场所,所以能总司全⾝的⽓机和⽓化。

三焦之所以能有如此重要的作⽤,主要是本⾝通⾏⼈的元⽓。

元⽓是通过三焦才得以布达全⾝的。

故《难经·三⼗⼋难》说三焦“有原⽓之别焉,主持诸⽓”。

《难经·六⼗六难》亦说:“三焦者,原⽓之别使也,主通⾏三⽓,经历五脏六腑。

”综上所述,三焦是⼈体之⽓升降出⼊的道路,⼈体之⽓,是通过三焦⽽布散于五脏六腑,充沛于周⾝的。

2. 为⽔液运⾏的道路 三焦具有疏通⽔道、运⾏⽔液的⽣理功能,是⽔液升降出⼊的通路。

⼈体的津液代谢,是由肺、脾、肾、膀胱等脏腑的协同作⽤⽽完成的,但必须以三焦为通路,津液代谢才得以正常运⾏。

如果三焦⽓化功能失常,⽔道不畅,必然会引起津液代谢失常,出现尿少、痰饮、⽔肿等病理变化。

三焦的以上两个⽅⾯的⽣理功能,是相互关联的。

这是因为⽔液的运化要依赖于⽓的升降出⼊运动;⽽⼈体的⽓也只能依附于津液与⾎才得以正常运⾏。

⽓⾎津液的运⾏、代谢,⼜均以三焦作为通路的,故《素问·灵兰秘典论》说:“三焦者,决渎之官,⽔道出焉。

第1篇一、中医基础理论1. 中医理论体系中医理论体系主要包括阴阳五行、脏腑经络、气血津液、病因病机、诊断治疗等方面。

这些理论构成了中医学的核心,是中医传承和发展的基石。

2. 阴阳五行阴阳五行是中医理论体系中的核心概念,阴阳代表着事物的对立统一关系,五行则是指木、火、土、金、水五种基本物质及其变化规律。

阴阳五行理论贯穿于中医的各个方面,指导着中医的辨证施治。

3. 脏腑经络脏腑经络是中医理论体系中的重要组成部分,脏腑包括心、肝、脾、肺、肾等,经络则是指运行气血的通道。

脏腑经络理论解释了人体生理、病理现象,为中医诊断和治疗提供了理论依据。

4. 气血津液气血津液是中医理论体系中的物质基础,气血是维持人体生命活动的动力,津液是人体内外的液体,包括血液、淋巴液等。

气血津液理论解释了人体的生长发育、新陈代谢等生理现象。

5. 病因病机病因病机是中医理论体系中的重要内容,病因包括外感六淫、内伤七情、饮食劳逸等,病机则是指疾病发生、发展的内在规律。

病因病机理论为中医辨证施治提供了理论依据。

二、中医诊断方法1. 四诊中医诊断方法主要包括望、闻、问、切四诊。

望诊是通过观察患者的面色、舌象、形态等外在表现来诊断疾病;闻诊是通过闻患者体味、呼吸、语音等来诊断疾病;问诊是通过询问患者的主诉、病史、生活习惯等来诊断疾病;切诊是通过触摸患者的脉象、穴位等来诊断疾病。

2. 八纲辨证八纲辨证是中医诊断方法中的重要内容,包括表里、寒热、虚实、阴阳。

八纲辨证将复杂多变的疾病归纳为八个基本类型,为中医辨证施治提供了理论依据。

3. 经络辨证经络辨证是中医诊断方法的一种,通过观察经络的异常变化来诊断疾病。

经络辨证有助于了解疾病的本质,为中医治疗提供指导。

三、中医治疗方法1. 针灸疗法针灸疗法是中医治疗方法之一,通过针刺、艾灸等方法刺激人体的穴位,调节气血,以达到治疗疾病的目的。

2. 中药疗法中药疗法是中医治疗疾病的重要手段,通过合理运用中药的性味、归经、功效等理论,达到调和阴阳、疏通经络、扶正祛邪的目的。

《中医基础理论》笔记【精华版】一、阴阳五行学说阴阳五行学说是中医理论体系的核心,它将宇宙间的事物和现象归纳为阴阳两种相对的属性,并通过五行(木、火、土、金、水)的生克关系来解释事物的变化和相互关系。

1. 阴阳学说阴阳学说认为,一切事物都包含着阴阳两个方面,阴阳相互依存、相互制约、相互转化。

阴阳平衡是人体健康的标志,阴阳失调则会导致疾病。

2. 五行学说五行学说将事物归纳为木、火、土、金、水五种基本元素,它们之间存在着相生相克的关系。

相生关系表示事物之间的促进作用,相克关系表示事物之间的制约作用。

五行学说在中医诊断和治疗中具有重要作用,通过调整五行之间的关系,以达到治疗疾病的目的。

二、脏腑经络学说脏腑经络学说是中医理论体系的重要组成部分,它包括脏腑学说和经络学说。

1. 脏腑学说脏腑学说将人体分为五脏(心、肝、脾、肺、肾)和六腑(胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦),并详细描述了它们的生理功能和相互关系。

脏腑学说在中医诊断和治疗中具有重要作用,通过调整脏腑之间的关系,以达到治疗疾病的目的。

2. 经络学说经络学说将人体分为十二经脉和奇经八脉,它们是人体气血运行的通道。

经络学说在中医诊断和治疗中具有重要作用,通过调整经络之间的关系,以达到治疗疾病的目的。

三、病因病机学说病因病机学说是中医理论体系的重要组成部分,它包括病因学说和病机学说。

1. 病因学说病因学说认为,疾病的发生和发展与内外因素密切相关。

内因包括七情(喜、怒、忧、思、悲、恐、惊)和脏腑功能失调,外因包括六淫(风、寒、暑、湿、燥、火)和疫疠。

病因学说在中医诊断和治疗中具有重要作用,通过调整病因,以达到治疗疾病的目的。

2. 病机学说病机学说认为,疾病的发生和发展是由于人体气血运行失常、脏腑功能失调、经络阻滞等原因引起的。

病机学说在中医诊断和治疗中具有重要作用,通过调整病机,以达到治疗疾病的目的。

四、辨证论治辨证论治是中医诊断和治疗的核心方法,它包括辨证和论治两个环节。

中医基础理论是中医学的核心,它是指导中医诊断和治疗的理论基础。

中医基础理论框架包括以下几个主要方面:1. 阴阳学说:中医学认为,宇宙万物都包含着阴阳两个相对而又相互依存、相互转化的方面。

在人体内部,阴阳也存在着相互作用的关系,维持人体的生理功能平衡。

2. 五行学说:五行包括木、火、土、金、水,它们代表了自然界和人体内部的五种不同的功能状态和相互关系。

中医通过五行学说来理解和分析人体的生理病理变化。

3. 人体经络系统:中医认为人体内存在着经络系统,它是一个网络状的通道系统,通过经络可以调节和运输气血等重要物质,维持人体的正常生理功能。

4. 脏腑学说:中医将人体内部的脏器系统分为五脏和六腑,每个脏腑都有其特定的功能和相互关系。

中医诊断和治疗常常通过了解脏腑的功能状态来判断疾病的发生和发展。

5. 病因病机学说:中医认为疾病的发生和发展是由于外界因素(六淫)和内在因素(七情)与人体的防御能力相互作用所致。

中医强调疾病的病因病机分析,以找出治疗的关键所在。

6. 辨证论治:中医诊断和治疗的核心方法是辨证论治。

中医通过观察患者的整体症状、脉象、舌象等来判断疾病的归属和病机,然后选择相应的治疗方法进行调理。

以上是中医基础理论的主要框架,这些理论相互关联、

相互支持,构成了中医学的独特体系。

在实际应用中,中医基础理论与临床经验相结合,为中医诊断和治疗提供了指导。

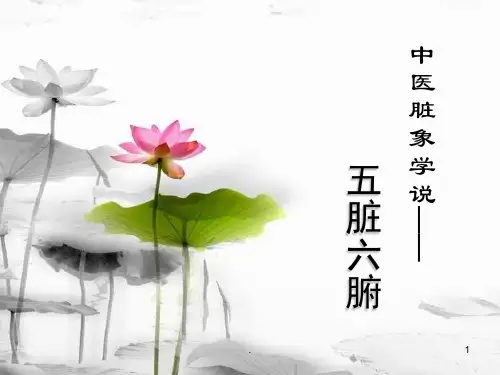

中医学:六腑

六腑,是胆、胃、小肠、大肠、膀胱、三焦的总称。

六腑的共同生理功能是受盛和传化水谷。

饮食物入口,通过食道入胃,经胃的腐熟下传于小肠,经小肠的受盛化物和泌别清浊,其清者(水谷精微)由脾吸收,转输于四脏,布散于全身;其浊者(食物糟粕)下传于大肠,经大肠的传导,形成粪便排出体外;脏腑代谢后产生的浊液,则经三焦注入肾与膀胱,在肾气的蒸化作用下形成尿液排出体外。

饮食物自进入人体内,到精微物质的吸收,糟粕的排出,须通过消化道的七道关隘,《难经•四十四难》称为“七冲门”,即唇为飞门,齿为户门,会厌为吸门,胃为贲门,太仓下口为幽门,大肠小肠会为阑门,下极为魄门。

七冲门中任何一门发生病变,都会影响饮食物的受纳、消化、吸收和糟粕的排泄。

六腑的共同生理特点是“泻而不藏”、“实而不满二六腑要完成受盛和传化水谷的生理功能,每一腑都必须适时排空其内容物,才能保持六腑的通畅及功能的协调。

即必须不断地虚实更替,使其内容物适时地通降下行。

故后世医家则将六腑的生理特性概括为六腑“以通为用”、“以降为顺二六腑通和降的太过和不及,都会影响饮食水谷的受盛和传化,出现各种病理状态。

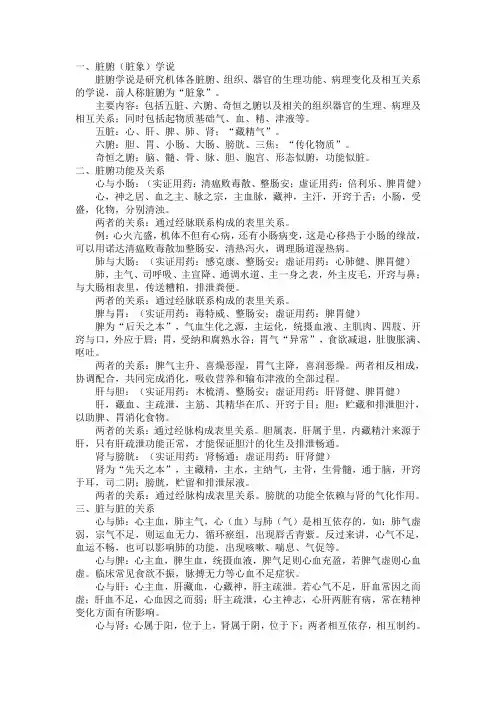

一、脏腑(脏象)学说脏腑学说是研究机体各脏腑、组织、器官的生理功能、病理变化及相互关系的学说,前人称脏腑为“脏象”。

主要内容:包括五脏、六腑、奇恒之腑以及相关的组织器官的生理、病理及相互关系;同时包括起物质基础气、血、精、津液等。

五脏:心、肝、脾、肺、肾;“藏精气”。

六腑:胆、胃、小肠、大肠、膀胱、三焦;“传化物质”。

奇恒之腑:脑、髓、骨、脉、胆、胞宫、形态似腑,功能似脏。

二、脏腑功能及关系心与小肠:(实证用药:清瘟败毒散、整肠安;虚证用药:倍利乐、脾胃健)心,神之居、血之主、脉之宗,主血脉,藏神,主汗,开窍于舌;小肠,受盛,化物,分别清浊。

两者的关系:通过经脉联系构成的表里关系。

例:心火亢盛,机体不但有心病,还有小肠病变,这是心移热于小肠的缘故,可以用诺达清瘟败毒散加整肠安,清热泻火,调理肠道湿热病。

肺与大肠:(实证用药:感克康、整肠安;虚证用药:心肺健、脾胃健)肺,主气、司呼吸、主宣降、通调水道、主一身之表,外主皮毛,开窍与鼻;与大肠相表里,传送糟粕,排泄粪便。

两者的关系:通过经脉联系构成的表里关系。

脾与胃:(实证用药:毒特威、整肠安;虚证用药:脾胃健)脾为“后天之本”,气血生化之源,主运化,统摄血液、主肌肉、四肢、开窍与口,外应于唇;胃,受纳和腐熟水谷;胃气“异常”,食欲减退,肚腹胀满、呕吐。

两者的关系:脾气主升、喜燥恶湿,胃气主降,喜润恶燥。

两者相反相成,协调配合,共同完成消化,吸收营养和输布津液的全部过程。

肝与胆:(实证用药:木梳清、整肠安;虚证用药:肝肾健、脾胃健)肝,藏血、主疏泄,主筋、其精华在爪、开窍于目;胆:贮藏和排泄胆汁,以助脾、胃消化食物。

两者的关系:通过经脉构成表里关系。

胆属表,肝属于里,内藏精汁来源于肝,只有肝疏泄功能正常,才能保证胆汁的化生及排泄畅通。

肾与膀胱:(实证用药:肾畅通;虚证用药:肝肾健)肾为“先天之本”,主藏精,主水,主纳气,主骨,生骨髓,通于脑,开窍于耳,司二阴;膀胱,贮留和排泄尿液。

(⼀)脏腑的名称与分类 脏,古作臟,⼜作藏。

其义有⼆:⼀是指藏于体内的脏器,⼆是指五脏主贮藏精⽓。

腑,古作府,有府库之意。

腑多为中空器官,类府,⼜多与饮⾷物的贮藏、消化有关。

脏腑,主要指⼈体的内脏。

根据其各⾃不同的⽣理特点,分为五脏、六腑、奇恒之腑三⼤类器官。

藏象学说,即是以脏腑为物质基础,运⽤脏腑与其他组织器官的系统联系及与⾃然界相互通应的关系,构成⾃⼰的理论系统。

考试⼤站收集通过脏腑表现于外的各种现象来把握⼈体⽣理、病理的活动规律。

(⼆)脏腑的⽣理特点 1. 五脏的⽣理功能特点 五脏主贮藏精⽓,藏⽽不泻。

中医学认为,⼈体的各种精微物质,均贮藏于五脏。

贮藏于五脏的精⽓,越充满越好,⽽不能过度耗散,故称藏⽽不泻。

如《素问·五脏别论》说:“所谓五藏者,藏精⽓⽽不泻也,故满⽽不能实”。

五脏除贮藏精⽓外,还藏神,如《灵枢·本藏篇》说:“五脏者,所以藏精神⾎⽓魂魄者也。

”故⼜有“五神脏”之称。

2. 六腑的⽣理功能特点 六腑主传化⽔⾕,泻⽽不藏。

中医学认为,六腑的主要功能是受纳、消化饮⾷物及传导排泄糟粕。

因其摄⼊饮⾷物,在吸收⽔⾕精微后,要及时把糟粕排泄到⼈体外,称为泻⽽不藏。

故《素问·五脏别论》说:“六腑者,传化物⽽不藏,故实⽽不能满也。

” 3. 奇恒之腑的⽣理特点也是“藏⽽不泻”与五脏类似。

4. 掌握脏与腑的区别,有⼀定意义。

如中医认为脏病多虚,腑病多实;脏实者可以泻其腑,腑虚者可以补其脏等。

(三)⼩结 通过本章“脏腑”概说的学习,应当指出,藏象学说中的脏腑名称,虽与现代⼈体解剖学的脏器名称相同,但在⽣理、病理学含义中,却不完全相同。

中医学藏象学说中⼀个脏腑的⽣理功能,可能包含着现代解剖⽣理学中⼏个脏器的⽣理功能;⽽现代解剖⽣理学中的⼀个脏器的⽣理功能,亦可能分散在藏象学说的某⼏个脏腑的⽣理功能之中。

这是因为藏象学说中的脏腑,不单纯是⼀个解剖学的概念,更重要的则是⼈体某⼀系统的⽣理和病理学概念。

中医基础理论重点中医学是中国传统医学的重要组成部分,以整体观念和系统理论为核心,具有独特的理论体系和治疗方法。

中医基础理论是中医学的基础,包括阴阳学说、五行学说、气血津液学说、脏腑学说等。

本文将重点介绍中医基础理论的几个重点。

一、阴阳学说阴阳学说是中医理论的核心,是中医学解释万物生成发展变化的基本观点。

阴阳相对而存在,互相依存、相互制约、相互转化。

阴阳动态平衡的失调会导致疾病的产生。

中医治疗通过调整阴阳平衡来恢复健康。

二、五行学说五行学说是中国古代哲学思想中的重要内容,也是中医理论的基础之一。

五行包括木、火、土、金、水,代表了自然界和人体内部的基本物质和功能。

五行相生相克的关系决定了事物之间的相互作用。

中医通过运用五行学说来分析疾病发生和演变的规律,并制定相应的治疗方案。

三、气血津液学说气血津液学说是中医理论中的重要内容,是中医文化的独特财富。

气血津液是构成人体的基本物质,对维持人体的生命活动起着重要作用。

中医认为,调节气血津液的平衡是保持人体健康的关键。

疾病的发生与气血津液的失调密切相关,中医治疗注重通过调整气血津液的平衡来治疗疾病。

四、脏腑学说脏腑学说是中医理论的核心内容之一,是对人体内部器官的整体观念和功能活动的理论总结。

中医将人体划分为五脏六腑,认为脏腑是人体生理活动和疾病发生的关键。

每个脏腑都有其特定的功能和相应的病理变化,中医通过诊断脏腑的病变来判断疾病的性质和发展趋势,制定相应的治疗方案。

综上所述,中医基础理论包括阴阳学说、五行学说、气血津液学说和脏腑学说等几个重点。

这些理论为中医学的运用提供了指导,并通过调整人体的生理功能、防止疾病的发生和发展,维护健康。

在世界范围内,中医的独特理论和治疗方法受到越来越多的关注和认可。

通过深入研究和运用中医基础理论,可以更好地理解和应用中医学,为人们的健康服务做出贡献。

同时,中医基础理论也需要不断地与现代医学理论相结合,发挥各自的优势,提高中医的治疗效果和科学性。

中西医结合基础理论中西医结合是指结合中国传统医学和西方现代医学的一种医疗模式。

它综合了中医和西医的优势,以维护和改善人体健康为目标。

中西医结合基础理论是实现中西医结合的重要前提,本文将以此为主题展开论述。

一、中医基础理论中医基础理论是中医学的核心,包括了中医的基本概念、理论体系和诊断方法等。

中医基础理论主要包括阴阳五行学说、经络学说、脏腑学说等。

1.阴阳五行学说阴阳五行学说是中医学的基础理论之一,它认为宇宙万物都是由阴阳和五行所构成的。

阴阳相互依存、相互制约,通过平衡来维持人体健康。

五行包括金、木、水、火、土五种,它们之间相互作用,表现在五脏和五腑的功能活动上。

2.经络学说经络学说是指人体经络系统的理论体系,它认为人体内存在着一套络脉系统,通过经络进行气血运行和调节,维持人体的正常生理功能。

经络包括十二经络和八脉,通过调理经络可以调节阴阳平衡,促进健康。

3.脏腑学说脏腑学说是中医学的核心理论之一,它是基于对人体内脏腑的认识和研究。

中医认为人体内有五脏六腑,包括心、肝、脾、肺、肾、胃、胆等,它们相互联系,通过相应的经络进行调节和协调。

二、西医基础理论西医基础理论是现代医学的基石,它主要包括解剖学、生理学、病理学和药理学等。

西医基础理论以科学、客观和实证为特点,通过研究人体解剖结构、生理功能、疾病机理以及药物治疗等方面,来揭示人体的生命活动过程。

1.解剖学解剖学是研究人体结构的科学,包括骨骼、肌肉、器官等各个方面。

通过解剖学的研究,可以了解人体内部结构和器官的位置、形态和功能等。

2.生理学生理学是研究人体生命活动的科学,包括人体的各个生理系统和器官的功能。

通过生理学的研究,可以了解人体的呼吸、循环、消化、代谢等生活活动过程。

3.病理学病理学是研究疾病的发生、发展和变化等方面的科学,通过对组织和细胞的病理变化进行研究,来揭示疾病的机理和病变过程。

4.药理学药理学是研究药物对生物体产生作用和影响的科学,通过对药物的性质、作用机理、代谢和副作用等进行研究,来指导药物的使用和治疗。

⼀、⼼(附:⼼包络)⼼位于胸腔偏左,膈膜之上,肺之下,圆⽽下尖,形如莲蕊,外有⼼包卫护。

⼼与⼩肠、脉、⾯、⾆等构成⼼系统。

⼼,在五⾏属⽕,为阳中之阳脏,主⾎脉,藏神志,为五脏六腑之⼤主、⽣命之主宰。

⼼与四时之夏相通应。

(⼀)⼼的解剖形态1.⼼的解剖位置:关于⼼的解剖部位,在《内经》《难经》《医贯》等中医⽂献中已有较为明确的记载,⼼位于胸腔偏左,居肺下膈上,“⼼居肺管之下,膈膜之上,附着脊之第五椎’’(《类经图翼·经络》)。

⼼是隐藏在脊柱之前,胸⾻之后的⼀个重要的脏器。

⼼尖搏动在左乳之下。

2.⼼的形态结构:⼼脏呈尖圆形,⾊红,中有孔窍,外有⼼包络围护,⼼居其中。

中医学对⼈体⼼脏的重量、颜⾊、结构,以及⼼腔的⾎容量等均有⼀定的认识,只是较为粗略⽽已。

“⼼象尖圆形,如莲蕊……外有⾚黄裹脂,⼀是为⼼包络”(《类经图翼·经络》)。

脏象学说中的⼼,在中医⽂献中有⾎⾁之⼼和神明之⼼之别。

⾎⾁之⼼,即指实质性的⼼脏;神明之⼼是指脑接受和反映外界事物,进⾏意识、思维、情志等精神活动的功能。

中医学把精神意识思维活动归属于⼼,故有神明之⼼的说法。

正如李梃所说:“有⾎⾁之⼼,形如未开莲花,居肺下肝上是也。

有神明之⼼……主宰万事万物,虚灵不昧是也”(《医学⼊门·脏腑》)。

(⼆)⼼的⽣理功能1.⼼主⾎脉:⼼主⾎脉,指⼼有主管⾎脉和推动⾎液循⾏于脉中的作⽤,包括主⾎和主脉两个⽅⾯。

⾎就是⾎液。

脉,即是脉管,⼜称经脉,为⾎之府,是⾎液运⾏的通道。

⼼脏和脉管相连,形成⼀个密闭的系统,成为⾎液循环的枢纽。

⼼脏不停地搏动,推动⾎液在全⾝脉管中循环⽆端,周流不息,成为⾎液循环的动⼒。

所以说:“⼈⼼动,则⾎⾏于诸经,……是⼼主⾎也”(《医学⼊门·脏腑》)。

由此可见,⼼脏、脉和⾎液所构成的这个相对独⽴系统的⽣理功能,·都属于⼼所主,都有赖于⼼脏的正常搏动。

⼼脏有规律的跳动,与⼼脏相通的脉管亦随之产⽣有规律的搏动,称之为“脉搏”。

中医基础理论脏腑学说六腑

第二节六腑

传化物而不藏(实而不能满)以通为用,以降为顺

胃

受纳腐熟水谷 主通降

小肠 受盛化物 泌别清浊

大肠

传导糟粕 燥化津液

胆

贮藏和排泄胆汁

主决断

受肝的疏泄功能调控

膀胱

贮存尿液、排泄尿液 隶属于肾的气化功能

生理功能

胃

受纳腐熟水谷 主通降 小肠 受盛化物 泌别清浊 大肠

传导糟粕 燥化津液

病理变化

受纳腐熟障碍 胃失和降 纳少、胃胀、

恶心、呕吐、嗳气、呃逆

气机失常 泌别清浊失常 腹胀、肠鸣 腹痛、腹泻 大便传导 燥化失常

便秘、腹泻 腹痛、腹胀

小肠的受盛化物,泌别清浊 大肠的传导糟粕、燥化津液 实际上就是脾升胃降具体表现

胆

贮藏和排泄胆汁

主决断

膀胱

贮存尿液 排泄尿液

病理变化

口苦、黄疸 胆怯易惊

尿频、尿急 尿痛、尿闭

三焦通行元气疏通水道上焦

横膈以上部分

心肺,头面

上焦如雾

中焦

膈以下,脐以上

脾胃

中焦如沤

下焦

胃以下部位

大小肠、肝肾、膀胱下焦如渎。