《中医基础理论》讲课稿:调和气血、调整脏腑、三因制宜

- 格式:doc

- 大小:37.00 KB

- 文档页数:16

中医基础理论讲课稿范文中医基础理论讲课稿一、引言各位同学,大家好!今天我为大家带来的主题是中医基础理论的讲解。

中医作为我国独有的宝贵财富,拥有悠久的历史和博大的理论体系。

作为学习中医的基础,了解中医基础理论对于我们后续的学习和实践具有重要意义。

在接下来的讲解中,我将从中医的基本概念和核心理论入手,向大家介绍中医的基础理论体系。

二、中医的基本概念中医,又称“中医药学”,是中国传统医学的重要组成部分。

它包括中医理论和中药两个方面,是我国传统文化的重要组成部分。

中医理论是中医的理论基础,它主要研究人体的结构、功能及其与周围环境之间的相互作用关系,以及疾病的发生、发展规律和治疗方法。

中医的核心理论包括四大体系:整体观念、阴阳学说、五行学说和经络学说。

1. 整体观念中医的核心理念是“整体观念”,也称之为“整体观”。

中医认为人体是一个有机整体,各个器官和组织之间相互依存、相互联系,形成了一个复杂的生命系统。

中医治疗强调调整整体的平衡,而不是只关注某个器官或症状的治疗。

2. 阴阳学说阴阳学说是中医理论的重要基础,它是中国古代哲学思想的核心之一。

中医将万物分为阴阳两个方面。

阴阳是相对的,互相依赖、互为消长,当阴阳失去平衡时,就会导致疾病的发生。

3. 五行学说五行学说是中医理论中的另一个重要概念。

中医将天地万物划分为五行:木、火、土、金、水。

五行相互制约和转化,构成了一个动态平衡的生命系统。

人体的各个器官和组织也分别对应五行中的不同属性,如肝属木、心属火等。

4. 经络学说经络学说是中医理论中的重要组成部分,它是中医独特的理论体系。

中医通过研究和诊断经络来了解人体的生理和病理状况。

经络是人体内部的一种能量通道,通过它们可以使气血运行通畅,维持人体的健康。

三、中医的疗法和治疗方法中医拥有丰富多样的疗法和治疗方法,其中最常见的有药物治疗、针灸、推拿和中医养生等。

1. 药物治疗药物治疗是中医最常用的治疗方法之一。

中药是中医治疗的主要工具,通过选择合适的中药来调理人体的阴阳和五行,达到治疗疾病的目的。

《中医基础理论》讲课稿:气、阴阳、五行的问题解答上一节,就如何学习中医基础理论和中医学的哲学,气、阴阳、五行的问题,简单地作了介绍。

给同学们提出问题,从总的方面,用什么思路,怎样去思考这个问题作了一个初步的探讨,供同学们来参考。

下面就邪正之间的关系,有同学提出来怎样来体现这个(关系)?我讲邪正之间的关系,在病理情况下,讲的邪正之间的关系,是通过虚实来反映,它贯穿于疾病过程的始终,也贯穿在辨证论治和治疗思想的过程之中。

那么体会到了,一、根据辨证的结果来确定虚实的孰轻孰重,由虚实的孰轻孰重来分析邪正的盛衰。

这是一、根据客观事实,看哪脏的虚哪脏的实,来分析它们的主次、轻重,来分析邪正之间的关系。

二、我讲辨证论治的证的时候,强调辨证不仅仅是得出一个证候来,是用系统的、运动的、联系的观点看健康和疾病运动的关系,来看邪正之间的关系。

正因为这样一个观点,所以,中医在定义虚、实,是强调以正气虚为主要或者是邪气实为主要表现的病机,就规定它为虚或实。

前提(是)这样一个前提,以邪气盛为主要,并不意味着没有虚;以正气虚为主要矛盾的病机变化,并不意味着没有实,没有邪,这就叫辨证。

中医辨证的精髓在这里,不仅仅是得出证候,在虚证当中如何来体现,在具体虚证,虚则补之,如何体现邪啊?建议大家认真地读补虚的方剂,分析那里面每一味药的作用。

虚者补之,强调偏静。

动,就举个例子,四物汤,熟地、当归、白芍、川芎,回去念一念,川芎它有什么作用?四君子汤,参苓术草,茯苓有什么作用?你看那里怎么体现静中有动。

通过念这个方子,为什么它有这个药理作用?它体现了中医邪正交争的思想。

这个是学中医最难学的。

就像前面我们讲久病必留瘀。

久病,我们没有瘀血特征,为什么可以活血化瘀啊?辨证没有这个证啊。

如果把辨证两个字,理解为仅仅就是有客观事实,跟那个事实得出来的,来分析邪正盛衰,这仅仅是最好学的,最难学的是后者。

按照中医的理论,我们前面讲血瘀讲过,痰饮讲过,没有痰饮的临床特征,无法确定。

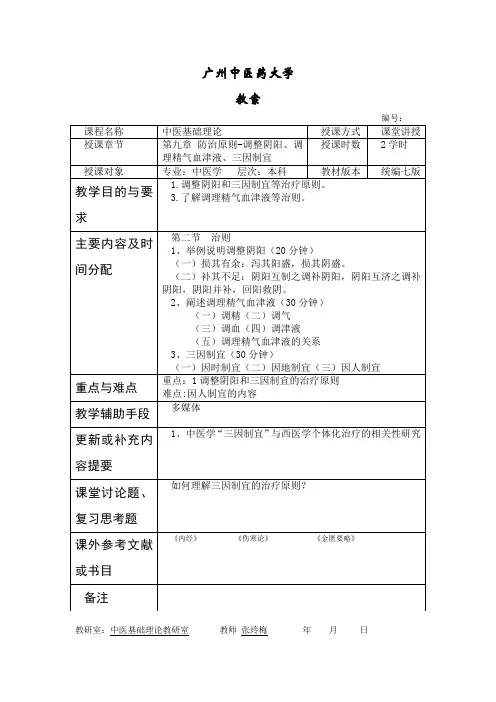

《中医基础理论》讲课稿:调和气血、调整脏腑、三因制宜现在上课。

上一节,我们讲了正治与反治、调整阴阳。

接着,我们讲第五个原则——调和气血。

从气血基本病理机制、气血失调这个角度看,气血失调以后,调整气血的原则是什么呢?第一讲气病的治疗原则。

我们在病机中讲过气虚、气滞、气陷、气逆、气脱、气闭。

我们前面讲过正治,逆其证候性质而治。

虚者补之、滞者疏之、陷者升之、逆者降之、脱者固之、闭者开之。

至于这个原则,具体还有好多处理方法,将来同学们在《方剂学》和《中药学》以及在临床课进一步学习。

这些就是逆其证的性质而治,都属于正治。

第二、血病的治疗原则,我们讲过基本病理机制:虚、脱、瘀、寒、热、出血。

它的原则:虚者补之,脱者固之、血脱就固脱,瘀者行之,活血化瘀,寒者温之,热者凉之。

同样是逆其证候性质而治。

特殊提到的出血,止之。

止血,中医学有一条原则,习惯上叫“见血休治血”。

这句话什么意思呢?是要根据辨证论治,确定出血的阴阳寒热虚实而治,而不是一味地单纯止血。

将来同学们在学习出血性疾患的时候,要进一步来学习出血性疾病的治疗规律。

特别是注意止血,正确地把握应用止血的药物、止血的方法。

这是单纯气病、单纯血病。

一般情况下,都是气血同病。

气血同病怎么治疗呢?一、气病治血,有气病而治血病。

气病治血,所以,中医说“治气不治血,非其治也”。

二、血病治气。

因血病而治气,也必须治气。

所以,还有一句话,“治血不治气,非其治也。

”这两句话合到一起,正确调整气血之间的关系。

根据阴阳之间的关系,前面讲阴阳,强调的是阴平阳秘,精神乃治;阴阳失调,疾病乃起。

但是,强调阳气和阴气的关系,意思是强调阳气者,若天与日,失其所,则折寿而不彰。

什么意思呢?阳气和阴气,这两者相比较,始终规定阳气是占主导地位的。

那么气为阳、血为阴。

同样气和血之间的关系,强调气为主,血为次。

所以,调整气血,中医理论有一个基本原则——气血俱要。

气和血两者都非常重要。

这两者关系强调什么呢?治气在治血之先。

《中医基础理论》学习笔记:基本治则之调和气血调和气血:所谓调和气血,是根据气和血的不足及其各自功能的异常,以及气血互用的功能失常等病理变化,采取“有余泻之,不足补之”的原则,使气顺血和,气血协调。

它是中医治疗疾病的重要原则,适于气血失调之候。

祖国医学认为,气具有温煦、气化、推动、防御和固摄之功。

气之为用,无所不至,一有不调,则无所不病。

气有不调之处,即病本所在之处。

故治疗时必以调气为要,而调气之法众多,如《读医随笔·升降出入论》所言:“气之亢于上者,抑而降之;陷于下者,升而举之;散于外者,敛而固之;结于内者,流而散之”。

推而广之,则寒之、热之,乃至按摩、针灸、饮食等均属于调气之列。

气病之治则,概而言之,即:气虚则补,气滞则疏,气陷则升,气逆则降,气脱则固,气闭则开。

气虚则补:气虚系指元气亏乏,脏腑功能衰退,抗病能力低下的病理变化。

肺主一身之气,脾为后天之本,气血生化之源,故补气主要是补脾肺之气,而尤以培补中气为重:先天之精气,依赖于肾藏精气的生理功能,才能充分发挥先天之精气的生理效应。

故气虚之极,又要从补肾人手。

气为血之帅,血为气之母,二者互根互用,故补气又常与补血相结合:气虚为阳虚之渐,阳虚为气虚之极,故在极度气虚时又当与补阳同用。

补气药易于壅滞,一般情况下,痰湿内盛者,不宜使用,但必要时可补气与化痰、祛湿兼施。

又有气虚不运而生胀满者,用塞因塞用之法,亦应稍佐理气之品。

气滞则疏:气滞即气机郁滞不畅。

多因情志失调,或痰湿食积、瘀血等停聚于内,影响气的流通,导致局部或全身的气机不畅,从而引起某些脏腑,经络的功能障碍。

故云:“气血冲和,百病不生,一有佛郁,诸病生焉。

故人生诸病,多生于郁”(《丹溪心法》),因为人体的气机升降出入多与肝主疏泄、肺主宣降、脾主升清、胃主降浊,以及小肠大肠主泌别传导功能有关,故气滞多与肺、肝、脾、胃等脏腑功能失调有关。

肝主疏泄,调畅气机,若肝失条达,气机郁结,郁则气滞。

1.概念

人体是一个有机的整体,脏与脏、脏与腑、腑与腑之间,生理上相互协调,相互为用,在病理上也相互影响。

一脏有病可影响他脏,他脏有病也可影响本脏。

因此,调整脏腑就是在治疗脏腑病变时,既要考虑一脏一腑之阴阳气血失调,更要注意调整各脏腑之间的关系,使之重新恢复平衡状态。

医学教育`网搜集整理这是调整脏腑的基本原则。

2.应用

(1)调整脏腑的阴阳气血:脏腑是人体生命活动的中心,脏腑阴阳气血是人体生命活动的根本,脏腑的阴阳气血失调是脏腑病理改变的基础。

因此,调整脏腑阴阳气血是调整脏腑的基本原则。

脏腑的生理功能不一,其阴阳气血失调的病理变化也不尽一致。

因此,应根据脏腑病理变化,或虚或实,或寒或热,予以虚则补之,实则泻之,寒者热之,热者寒之。

如,肝主疏泄,藏血,以血为体,以气为用,性主升发,宜条达舒畅,其病理特点为肝气肝阳常有余,肝阴肝血常不足。

肝用太强,气郁化火,血虚生热生风等,其病变主要有气和血两个方面,气有气郁、气逆,血有血虚、血瘀等。

故治疗肝病重在调气、补血、和血,结合病因予以清肝、滋肝、镇肝等。

(2)顺应脏腑的生理特性:五脏藏精气而不泻,六腑传化物而不藏。

脏腑的阴阳五行属性、气机升降出入规律、四时通应,以及喜恶在志等生理特性不同,故调整脏腑须顺应脏腑之特性而治。

如脾胃属土,脾为阴土,阳气乃损;胃为阳土,阴气乃伤。

脾喜燥恶湿,胃喜润恶燥。

脾气主升,以升为顺,胃气主降,以降为和。

故治脾常宜甘温之剂以助其升运,而慎用阴寒之晶以免助湿伤阳。

治胃常用甘寒之剂以通降,而慎用温燥之品以免伤其阴。

中医基础理论中医是以阴阳五行作为理论基础,将人体看成是气、形、神的统一体。

通过望、闻、问、切四诊合参的方法,探求病因、病情、病位,分析病机及人体内五脏六腑、经络、关节、气、血、津液的变化,判断邪正消长,进而得出病名,归纳出证型,以辨证论治原则,制定汗、吐、下、和、温、清、补、消等治法。

使用中药、针灸、推拿、拔罐、气功、食疗等多种治疗手段,使人体达到阴阳调和而康复。

中医学的基本特点整体观念辨证论治一、整体观念:是指机体自身整体性和机体内外环境统一性的思想。

1、人体是一个有机的整体,形体、结构、生理、病理、诊断治疗。

2、人与环境密切相关季节气候昼夜晨昏地理环境3、人与社会环境密切相关。

二、辨证论治1、辨证:是将四诊收集的资料,通过分析、综合,辨清疾病的原因,性质,部位和邪正之间的关系,概括判断为某种病。

2、论治:是根据辨证的结果,确定相应的治疗方法阴阳五行一、阴阳学说1、阴阳的基本概念:阴阳师中国古代哲学的一对范畴,是对宇宙中相互关联的事物或现象对立双方属性的概括。

阳——运动、外向、上升、温热、无形、明亮等。

阴----相对静止、内守、下降、寒冷、有形、晦暗等。

2、阴阳的基本内容(1)相互对立(2)互根互用(3)消长平衡(4)相互转化3、阴阳学说在中医学中的应用(1)说明人体组织结构(2)说明人体生理活动(3)说明人体病理变化阴阳偏盛——阳盛则热阴盛则寒阴阳偏衰——阳虚则寒阴虚则热(4) 用于疾病诊断望诊:色泽鲜明属阳,色泽晦暗属阴闻诊:语音高亢宏亮属阳,语音低微无力属阴。

问诊:喜寒恶热属阳,喜热恶寒属阴。

切诊:脉浮、数、滑、实为阳,脉沉、迟、涩、虚属阴。

(5)、用于疾病治疗:补其不足,泻其有余。

二、五行学说1、五行的基本概念五行:木、火、土、金、水五种物质及其运动变化2、五行相生相克五行相生:是指一事物对另一事物的促进、资助、协同作用。

次序:木—火—土—金—水—木五行相克:是指一事物对另一事物的抑制、约束、拮抗作用次序木—土—水—火—金—木注:相生相克五行相乘相侮:相乘(过度克制)相侮(反向克制)3、五行学说在中医学中的作用(1)确定五脏的五行属性(2)说明五脏的病变的相互影响(3)用于疾病的诊断(4)用于疾病的治疗气、血、津液气气的概念:气是不断运动的具有很强活力的精微物质,是构成人体和维持人体生命活动的最基本物质。

佳明讲中医基础第64讲,三因制宜今天继续和大家讲讲,中医基础里面调整气血津液的内容,我们在讲气血的时候都有所涉及,我们简单的和大家讲一讲,第一个就是调精。

调精分为几个,第一个填精,主要适用于精血亏虚的,以填补精髓为主,治疗肾精不足肾精亏虚的症状,我们常见的补肾为主,临床中常常用到的中成药或中药,都具有补肾为主的,比如说补肾四药,益精填髓的血肉有情之品,比如说龟板胶,鹿角胶,羊骨髓等这一些,都是我们日常生活中常用的益精填髓的方法,临床中用到的也比较多。

第二个就是固精,主要适用于遗精,滑精,早泄这种肾气不固之候,主要以补肾固精为法,比如鹿茸,锁阳,杜仲,淫羊藿(仙灵脾)等这一类为主。

第三个就是疏经理气,就是适用于肝气的郁滞,气机郁滞以后肝气不舒,男子不能够排精,导致阴脉堵塞导致败精,浑精郁滞之候,就要疏精,来疏理经气,疏通散节为法,这种就是男性很多不育的,还有精液的异常,也是常见的一种方法,采用疏肝理气的方法。

补气我们和大家讲得很多了,主要是通过几个,治疗单纯的气不足的,单纯的气虚症,我们补气常见补得多的就是肺、脾、肾,尤其要注意中焦的补土之法,肺、脾、肾就是作为补气来说,具有很重要的意义。

我们原来在讲气机的时候,在讲气血津液的时候,和大家讲了很多,肺气虚应该怎么补?脾气虚应该怎么补?肾气虚应该怎么补?我们就不具体展开了,针对各个不同虚损的症候,采取不同的治疗方法。

第二个调理气机的时候,我们要顺应整个升降出入的规律,来调整气机混乱的状态,我们要特别重视肝的疏泄,疏肝,畅肝,脾的升发,肺胃的升降之性,这是根据五脏六腑功能特点来决定的,所以说,我们调理一个气机的通的状态,主要要顺应五脏六腑的特性,顺应它的功能的特点来调整,气滞者行气,便秘者降气,气陷者生气补气,气脱者要补气固脱,气闭的要顺气,开窍通闭。

整个气机的调整,我们要特别重视,我们原来和大家讲气机升降出入的时候,讲的特别详细。

补血,单纯的用于血虚症,脾为气血生化之源,心主血脉,心藏血肝藏血,肾藏精,治疗血虚,我们要记住一句话,重视脾胃,清肝肾,尤其是脾胃的调养,因为脾胃为气血生化之源,脾对津液的运化,水谷的化生,化生营养物质以后,才能够进行转输或者吸收,所以说脾胃功能不好,你想去补也是很难补的,大家一定要注意,这一个脾胃的功能的调养,我们原来讲补血的时候讲得比较多,我们简单的和大家带过。

李德新中医基础理论讲稿第01 讲中医学理论体系与中国传统文化第02 讲中医学理论体系的发展第03 讲中医学的医学模式中医学理论体系的基本特点第04 讲中医学理论体系的基本特点第05 讲中医学的特色与中医基础理论课程第06 讲气一元论阴阳学说:基本概念第07 讲阴阳学说:基本概念基本内容第08 讲阴阳学说:在中医学中的应用第09 讲阴阳学说:五行学说:基本概念基本内容第10 讲五行学说:在中医学中的运用第11 讲五行学说:在中医学中的运用中医学的科学思维第12 讲中医学的科学思维第13 讲脏象学说概述五脏:心的生理功能第14 讲五脏:心的生理功能心的生理特性第15 讲五脏:肺的生理功能第16 讲五脏:肺的生理功能肺的生理特性第17 讲五脏:脾的生理功能脾的生理特性第18 讲五脏:脾的生理特性肝的生理功能第19 讲五脏:肝的生理功能肝的生理特性第20 讲五脏:肝的生理特性肾的生理功能第21 讲五脏:肾的生理功能肾的生理特性第22 讲六腑:胆、胃第23 讲六腑:胃、小肠、大肠第24 讲六腑:膀胱、三焦第25 讲奇恒之腑:脑、髓、女子胞第26 讲奇恒之腑:女子胞与脏腑、经络的关系附:精室第27 讲形体官窍:五体(脉,皮,肉)第28 讲形体官窍:五体(筋、骨)官窍(舌、鼻、口、喉)第29 讲形体官窍:官窍(目、耳、二阴)脏腑之间关系第30 讲脏腑之间关系:脏与脏之间关系第31 讲脏腑之间关系:脏与腑、腑与腑之间关系第32 讲气血精津液概述气:含义、生成、功能、运动第33 讲气:分类第34 讲血精津液:概念第35 讲津(二):生成、输布、排泄、生理功能气与血的关系第36 讲气与精、津液的关系经络的概念和经络系统第37 讲十二经脉:走向交接规律、分布规律、表里关系第38 讲十二经脉:流注次序、循行第39 讲奇经八脉经络的生理功能经络学说的应用第40 讲体质:基本概念第41 讲体质:形成第42 讲体质:形成、分类体质学说的应用第43 讲体质:体质学说的应用第44 讲病因:概说,外感病因概说第45 讲病因:外感病因——六淫致病的一般特点六淫(风邪、寒邪)第46 讲病因:外感病因——六淫(暑邪,湿邪,火邪)第47 讲病因:外感病因——疠气内伤病因——七情第48 讲病因:内伤病因——七情第49 讲病因:内伤病因——七情、饮食失宜第50 讲病因:内伤病因——劳逸失度病理产物——痰饮第51 讲病因:病理产物——瘀血、结石第52 讲病因:其它病因——胎传、环境、毒第53 讲病因:其它病因——外伤、寄生虫等第54 讲病机:概念,发病机理第55 讲病机:发病机理第56 讲病机:基本病机——邪正盛衰第57 讲病机:基本病机——阴阳失调第58 讲病机:基本病机——阴阳失调气血失调第59 讲病机:基本病机——气血失调津液失常病机:内生五邪第60 讲病机:内生五邪第61 讲病机:内生五邪脏腑病机——心的病机第62 讲病机:脏腑病机——心的病机肺的病机第63 讲病机:脏腑病机——脾的病机肝的病机第64 讲病机:脏腑病机——肝的病机第65 讲病机:脏腑病机——肾的病机胆的病机第66 讲病机:胃、小肠、大肠、膀胱、三焦的病机奇恒之腑的病机第67 讲疾病的传变:概念、形式第68 讲疾病的传变:形式、影响因素第69 讲疾病的转归养生第70 讲预防与治则:治病求本、扶正祛邪第71 讲治则:正治、反治第72 讲治则:调和气血、调整脏腑、三因制宜第73 讲如何学好中医基础理论第74 讲问题解答第75 讲中医基础理论的现代研究。

中医基础理论―――讲义以中医的故事引出今日的课题课题大纲:一、中医的发展历程二、整体观的建立三、阴阳虚实理论四、五行与脏腑学说、八纲辨证五、气血津液六、经络七、六淫邪气八、四诊皇帝内经讲:上医治末病,下医治已病。

因此中医提倡在疾病未发生之前,就要做好平时的养生调理及预防工作。

预防胜于治疗,调理优于保健。

二整体观1、人与自然(天人合一)中医认为人体的健康长寿与自然界有着密不可分的关系,因此人体必须要顺应季节气候变化而调适饮食、起居、情绪、劳作等。

如:春季多肝病秋季多肺病2、人体本身中医认为人体本身是一个有机整体。

人体的五脏六腑,五官九窍、四肢、皮脉肉等结构是根据脏腑的表里关系通过经络相互联系并相互影响。

整体观念:人体是一个有机的整体例:一脏、一腑、一体、一窍构成一个系统。

人与环境有密切的联系例:自然(季节、昼夜、地区)与人的关系社会与人的关系。

辨证论治病:特定的病因、发病形式、病机、发展规律和转归的一种完整过程。

症:疾病的具体临床表现。

证:在疾病发展过程中,某一阶段的病理概括。

包括病的原因、病的部位、病的性质、邪正关系。

•八纲辨证:运用表、里、寒、热、虚、实、阴、阳八纲对疾病的病位外内、病势浅深、虚实属性,以及致病因素与人体抗病能力的强弱对比状态等进行分析辨别的辨证方法。

辨证:是中医认识和诊断疾病的方法(案例)是将临床收集的资料、症状、体征,通过分析、综合,辨清疾病的原因、性质、部位等,判断为某种性质的证候。

论治:又称施治,是治疗疾病的过程根椐辨证的结果确定相应的治疗原则和方法–辨证与论治互为因果–“证”──证候,是疾病发展过程中的某一阶段的病理概括(病因、病机、病位、病性以及疾病发展趋势)包含该阶段的各种临床表现。

又称病证、证型或辨证,简称为“证” 。

•“症”──症状表现•“病”----疾病病名如:“ 症状” “证候” “疾病” 治疗发热、恶风、咽痛咳嗽、舌苔薄黄风热感冒辛凉脉浮数。

犯表证解表 ----银翘散八纲辨证•表里:表里寒热、表里虚实、半表半里、表里夹杂•寒热:寒证、热证、寒热虚实、寒热真假•虚实:阴阳虚、气血虚、实证•阴阳:阴证、阳证、亡阴亡阳表里、寒热、虚实、阴阳八纲的区分并不是单纯的、彼此孤立的、静止不变的,而是错综复杂、互相联系、互相转化的。

《中医基础理论》讲课稿:调和气血、调整脏腑、三因制宜现在上课。

上一节,我们讲了正治与反治、调整阴阳。

接着,我们讲第五个原则——调和气血。

从气血基本病理机制、气血失调这个角度看,气血失调以后,调整气血的原则是什么呢?第一讲气病的治疗原则。

我们在病机中讲过气虚、气滞、气陷、气逆、气脱、气闭。

我们前面讲过正治,逆其证候性质而治。

虚者补之、滞者疏之、陷者升之、逆者降之、脱者固之、闭者开之。

至于这个原则,具体还有好多处理方法,将来同学们在《方剂学》和《中药学》以及在临床课进一步学习。

这些就是逆其证的性质而治,都属于正治。

第二、血病的治疗原则,我们讲过基本病理机制:虚、脱、瘀、寒、热、出血。

它的原则:虚者补之,脱者固之、血脱就固脱,瘀者行之,活血化瘀,寒者温之,热者凉之。

同样是逆其证候性质而治。

特殊提到的出血,止之。

止血,中医学有一条原则,习惯上叫“见血休治血”。

这句话什么意思呢?是要根据辨证论治,确定出血的阴阳寒热虚实而治,而不是一味地单纯止血。

将来同学们在学习出血性疾患的时候,要进一步来学习出血性疾病的治疗规律。

特别是注意止血,正确地把握应用止血的药物、止血的方法。

这是单纯气病、单纯血病。

一般情况下,都是气血同病。

气血同病怎么治疗呢?一、气病治血,有气病而治血病。

气病治血,所以,中医说“治气不治血,非其治也”。

二、血病治气。

因血病而治气,也必须治气。

所以,还有一句话,“治血不治气,非其治也。

”这两句话合到一起,正确调整气血之间的关系。

根据阴阳之间的关系,前面讲阴阳,强调的是阴平阳秘,精神乃治;阴阳失调,疾病乃起。

但是,强调阳气和阴气的关系,意思是强调阳气者,若天与日,失其所,则折寿而不彰。

什么意思呢?阳气和阴气,这两者相比较,始终规定阳气是占主导地位的。

那么气为阳、血为阴。

同样气和血之间的关系,强调气为主,血为次。

所以,调整气血,中医理论有一个基本原则——气血俱要。

气和血两者都非常重要。

这两者关系强调什么呢?治气在治血之先。

将来学习《方剂学》当归补血汤的时候,老师会进一步讲。

血脱益气,为什么强调治气呢?就是根据“气血俱要,治气在治血之先。

”李中梓在《医宗必读》里面还有一句话,说“阴阳并需,滋阴在养阴之上”。

这两句话,体现一个共同的思想:强调阳气的作用。

这也是辨证的,同时又规定了某一方为主。

调整脏腑。

我们讲脏腑病机、脏腑的阴阳气血失调。

正确地处理脏腑的阴阳失调,它有一个最基本的原则:中医认为,人体是以五脏为中心的五脏系统,人体内部与外界环境的统一体。

所以调整脏腑,脏腑功能失调,必须遵循这样一个整体观点来考察。

最基本的:某一脏的阴阳气血失调,首先要考虑这个点,首先来调整某一脏的阴阳气血失调,这是第一条原则。

第二条原则,任何一脏发病,我们讲脏腑病机的时候,重在强调,一旦某一脏有病,按照它自身规律,应该怎么发展;按照脏腑之间的关系,它应该怎么发展。

所以,调整脏腑阴阳气血失调的第二个重要原则,从调整脏腑之间的关系入手,既立足于调整本脏的阴阳气血失调,同时也考虑这一脏和脏腑之间的关系,它的疾病演变规律来调整。

那就是说,把局部和整体统一起来,来调整脏腑的气血阴阳失调,不能仅仅理解为或立足于只调某一脏。

把整体和局部统一起来,这是调整脏腑阴阳气血的最基本的原则。

至于说具体处理的方法,在这个原则指导下,处理方法,下面有几条原则:1.是在总的原则指导下,记住调整脏腑阴阳气血。

①调整本脏的阴阳气血失调。

调整脏腑之间的关系阴阳气血失调。

从两者入手,从整体入手来考虑调整脏腑阴阳失调,这是最基本的原则。

②可以顺应脏腑的生理特性。

在调整脏腑阴阳失调时,既要考虑五脏主时,与四时相应、气化相通。

处方遣药,要充分考虑和缓解两者之间的关系。

2.要考虑某一脏气机升降的规律。

在选择药物、针灸和按摩,它所产生的效应,调整机体的升降出入的时候,其升降出入要充分考虑每个脏腑的特性,它升降的特性。

比如,脾升胃降,脾宜升则健,胃宜降则和,那么治疗调整脾,保护脾的升清作用。

不过,不应该过用沉降药物。

反之,胃以降为和,这个和,胃多用沉降药物,顺其脏腑的气机升降特性来定。

《内经》还有五脏所恶,就是治疗某一脏不可过用。

和对某一性质,它忌某一性质,就是说怕某一性质。

可以考虑药物的属性对某一脏的作用。

在处方、在遣药的时候,要充分考虑,这些要考虑。

3.再一条原则,大家要注意:实者泻腑,虚者补脏。

比如,心火炽盛,心火上炎,这是心之实,脏之实。

不治脏,可以治腑。

将来同学们学习导赤散,导赤散,说它的作用,能泻心火,使心火从小肠而出。

实际上,是泻小肠火。

那么心有病则治小肠。

虚者补脏,胃气虚,脾胃相表里,健脾益气,就可以补胃气之虚。

虚者补脏。

这是就某一脏的阴阳气血失调,在这个总的原则下,要考虑脏腑的生理特性。

包括它的喜、恶,气机升降的特性来充分考虑这些要素,来正确处理脏腑阴阳气血失调。

第二条,就是要求掌握调整脏腑之间的关系。

从总体之间的关系,来调整这一脏。

这就要求同学们掌握某一脏、某一腑它的病机的演变规律、自身的演变规律和其他脏腑的演变规律。

我们在讲脏腑病机的时候,反复强调某一脏有病,它与其他脏腑的关系。

第二个处理原则,调整脏腑之间的关系,就是针对某一脏有病,它在病理演变过程中,可以涉及哪脏哪腑,调整它们之间的关系。

所以,调整它们之间的关系,强调在五脏的整体综合调节,在这个前提下,最常用的就是生克制化的调节。

按照生克制化的规律,掌握它的演变规律来进行调节。

我们前面曾经提过多少次了,见肝之病,知肝传脾,当先实脾。

肝有病,它要调整脾,至少想到这一脏。

一般来说,生克制化规律,按照制化规律来调节。

今后同学们学《方剂》的时候,认真读方解,特别是到高年级,读古代的方书,有的作家就是从五行生克制化来阐述方剂的结构,来体会如何按照生克制化的规律去调整脏腑之间的关系。

我们在前面讲,用五行学说确定的治疗原则和常用的方法里面,提到用相生规律确定的方法和相克规律确定的治疗方法,那么把生和克结合起来,来调整三脏之间的关系,体现了调整相生和相克的关系,体现了制化的调节机制。

第三、根据脏腑相合理论,那么脏病治腑,腑病治脏,刚才提到实者泻腑,虚者补脏。

已经提到了脏腑相合的理论。

刚才举的例子,心火亢盛,治小肠、治小肠。

大肠气机不通而便秘,可以补益肺气。

实证可以泻肺,脏病治腑,腑病治脏,但一般规律是脏腑同治。

这里面,最重要的注意脏腑的性质和气机升降的趋势。

掌握这些要素,来遵循着某一脏阴阳气血失调,调整某一脏。

在此基础上,调整脏腑之间的关系,这样来处理脏腑之间的关系。

最终达到脏腑本身某一脏有病,阴阳气血,重新建立平衡,用来调整脏腑和其它脏腑之间的关系。

从总体上调整它们的平衡,也就是立足点旨在调整脏腑。

一、调整某一脏的阴阳失调。

二、调整五脏系统之间的阴阳失调。

最终达到以五脏为中心这个五脏系统重新建立起平衡,重新处于正常的状态,这就是调整脏腑必须遵循的基本原则。

我们刚才提到要考虑脏腑的生理特性,考虑脏腑之间的关系,特别考虑脏腑的生理特性。

那是具体处理的灵活性。

前面讲的原则,在这个前提下,要考虑脏腑本身它的生理特性。

在这个情况下,就能正确处理它们之间的关系。

我们在前面讲脏腑之间的关系,特别强调脾胃之间的关系。

它俩气机升降作用趋势不同,它的性质截然相反,而且两者常常是交互为病,就是脾胃同病。

在这种情况下,调整它们的关系,一要分清是脾病为主,还是胃病为主。

二要分清、处理、调整它们,应充分考虑它们的性质。

就气机升降而言,脾宜升则健,胃宜降则和。

处理两者的关系,既要用升药,又要用降药。

所以,脾喜燥恶湿,胃喜润恶燥。

治疗脾,按照脾的性质,应该用温性药物、辛散的药物,升发脾阳。

而治疗胃,至少用甘寒、生津、养胃阴,用喜沉降的药物。

正确处理两者之间的关系,这就叫做什么呢?顺应脏腑的生理特性,在处理本脏有阴阳失调的同时,考虑脏腑之间的关系。

在这个前提下,按照脏腑的生理特性,考虑这些因素来处理脏腑之间的阴阳平衡失调。

使病变的脏腑,重新建立起新的平衡、重新恢复到健康状态,由疾病转化为健康。

下面讲三因制宜。

三因制宜,又叫因人、因地、因时制宜,简称叫三因制宜。

第一、讲因时制宜。

我们前面讲绪论的时候讲到,中国传统文化的一个重要的思维方式叫宜思维。

实际是中国文化的“致中和”的思想、中道思想、中正思想。

这个和思想,这种思维方式,反应在中医治疗原则上,强调宜、制宜。

所谓因时制宜,它的定义,是指根据季节、气候特点,制定适宜的治疗原则。

怎样制定适宜治疗原则?1.四季都有慎用药,也有宜用药。

该用的药和注意慎用的药、谨慎使用的药。

四季慎用的药物,例如,夏季慎用温热药物,冬季慎用寒凉药物。

四季宜用的药物,春季应该用辛药和凉药,那么夏季应该用解暑化湿的药物。

秋是燥,因此,秋天应该用宜润、不宜燥的药物,而冬季为寒水用事,就宜用辛药和温药,这就叫做因时制宜。

辨证论治的结果,不管疾病的性质如何,第一要辨证论治,第二充分考虑季节不同,用药的药物,慎用的药物。

比如,夏季为阳气用事,气候炎热,虽然得寒证,本应该热者寒之,由于脏腑和外界阴阳的气化相通,所以用温热药物,也要求该用,但是必须恰到好处。

这就叫做慎用。

用热远热,用寒远寒,用温远温,这个意思,该用必须得用。

夏季炎热,得了寒证,应该是用温热药的。

但是又充分考虑夏季这个气化特点,这就叫慎用。

它和冬季寒水用事,冬季得寒病,同样有寒病,一个在冬季发生,一个在夏季发生,都要用热药。

要充分考虑夏季和冬季的区别。

考虑外界气候变化,寒、热属性的区别。

就这个意义讲,用慎用药物,这是考虑季节,实际还强调是环境对机体的影响。

患者得了某一种病,表现的证候的寒热虚实,特别是寒热的属性、阴阳失调的结果,除了自身的因素之外,还考虑外界环境阴阳消长对它本身的影响。

你为这个患者重新建立起阴阳平衡,就要通过药物的作用,又要考虑外界环境对机体的影响。

把这两者因素结合起来,正确地确定治疗原则和方法。

把这个叫什么呢?因时制宜。

冬天同样可以得实热证,也可以有的。

那么热证必须用寒凉药物,寒者热之。

可是冬天,告诉你冬天是寒水用事,本身引起阳气受损,那么在这种情况下,苦寒药物它还有个弊病。

一方面能够清热泻火、祛除实热。

另一方面它也可以有伤阴伤阳的,用的程度不同,也可以伤阴,也可以伤阳。

冬季寒水用事,本身外界的寒邪和人体的阳气处于一个不足的状态。

一用药,因为本来冬季应该是用辛温药物的,考虑和外界环境气化相通,可是,现在必须用寒凉药物,来充分考虑这个季节。

冬季慎用寒凉,不是不用,而是恰到好处。

这就是《内经》讲的四句话:“用寒远寒,用热远热,用温远温,用凉远凉”,它的意思就是充分考虑季节的特征。

第二个,因地制宜。

就是根据不同的地理环境,(来制定)适宜的治疗原则。

在具体应用上,考虑地理环境的因素。

这个思想的建立,中医学形成,是以黄河流域文化,是以河南为中心,河南平原为中心,以它为标准,分为东、西、南、北四方。