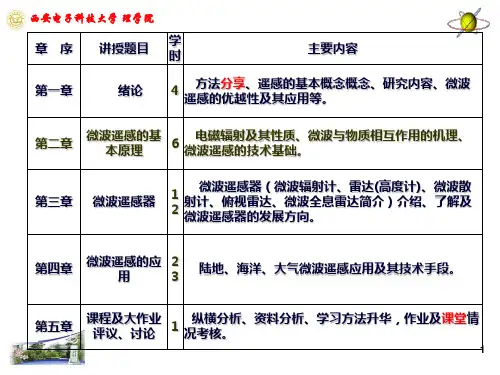

2016-2017(1)微波遥感-1.1引言

- 格式:pdf

- 大小:8.20 MB

- 文档页数:50

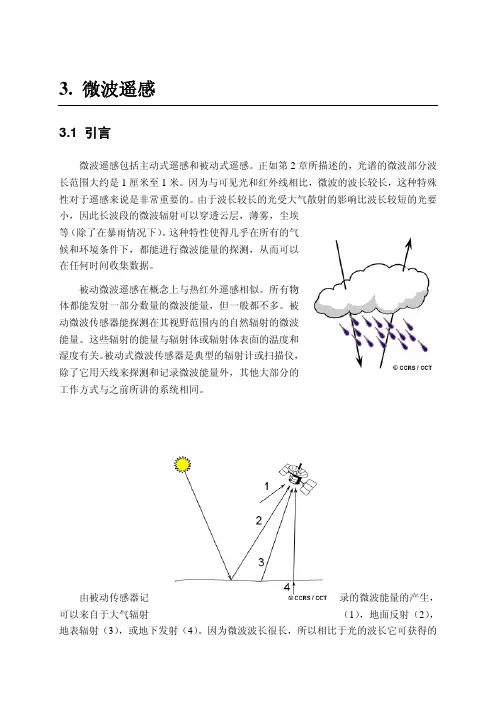

3. 微波遥感3.1 引言微波遥感包括主动式遥感和被动式遥感。

正如第2章所描述的,光谱的微波部分波长范围大约是1厘米至1米。

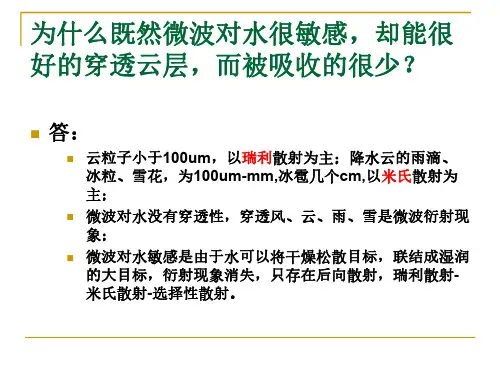

因为与可见光和红外线相比,微波的波长较长,这种特殊性对于遥感来说是非常重要的。

由于波长较长的光受大气散射的影响比波长较短的光要小,因此长波段的微波辐射可以穿透云层,薄雾,尘埃等(除了在暴雨情况下)。

这种特性使得几乎在所有的气候和环境条件下,都能进行微波能量的探测,从而可以在任何时间收集数据。

被动微波遥感在概念上与热红外遥感相似。

所有物体都能发射一部分数量的微波能量,但一般都不多。

被动微波传感器能探测在其视野范围内的自然辐射的微波能量。

这些辐射的能量与辐射体或辐射体表面的温度和湿度有关。

被动式微波传感器是典型的辐射计或扫描仪,除了它用天线来探测和记录微波能量外,其他大部分的工作方式与之前所讲的系统相同。

由被动传感器记录的微波能量的产生,可以来自于大气辐射(1),地面反射(2),地表辐射(3),或地下发射(4)。

因为微波波长很长,所以相比于光的波长它可获得的能量就相当少。

因此所需要的视野域必须大到能探测足够的能量以记录一个信号。

因此大部分的被动微波传感器的空间分辨率都比较低。

被动微波遥感可以应用于气象,水文和海洋学的研究。

通过观察大气本身,或"透过"大气观测(这依赖于波长),气象学家可以利用被动式微波测量大气剖面,并确定大气中水和臭氧的含量。

微波的发射受水分含量的影响,因此水文学家可使用被动式微波测量土壤湿度。

海洋学的应用包括绘制海冰图,海流图,海面风场图以及污染物的探测,如浮油。

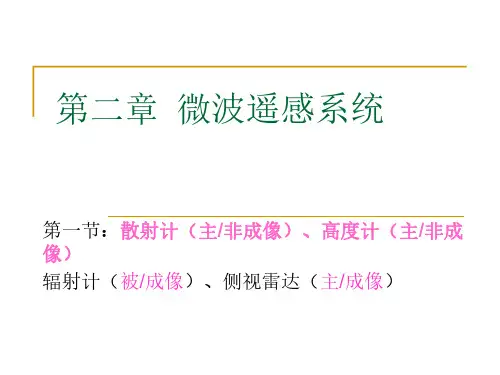

主动微波传感器自己能提供微波辐射源来照射目标。

主动微波传感器通常分为两个截然不同的类型:成像和非成像传感器。

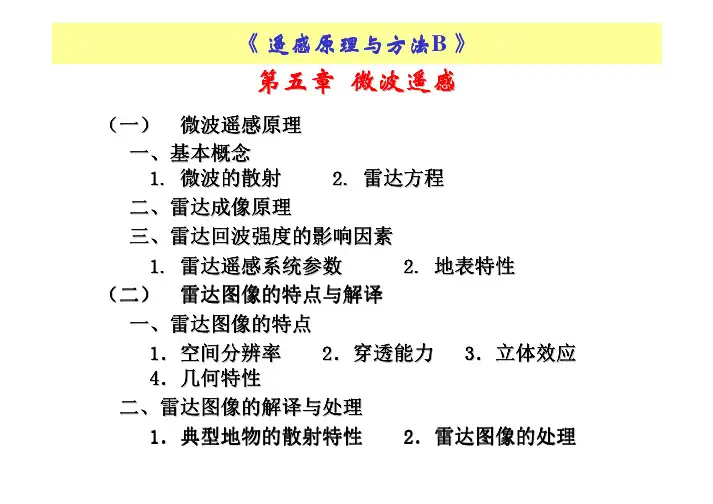

最常见的一种成像主动式微波传感器是雷达。

雷达(RADAR)是无线电探测和测距(RAdioDetection And Ranging)的简称,它的全名实际上也概括了雷达传感器的功能和操作方式。

微波遥感一、微波遥感概述1、微波微波是指波长1mm——1m(即频率300MHz——300GHz)的电磁波,包括毫米波、厘米波、分米波,它比可见光-红外(0.38——15μm)波长要大的多。

最长的微波波长可以是最短的光学波长的250万倍。

常用的微波波长范围为0. 8~30厘米。

其中又细分为K、Ku、X、G、C、S、Ls、L等波段。

微波遥感用的是无线电技术。

微波遥感:是传感器的工作波长在微波波谱区的遥感技术,是利用某种传感器接受地理各种地物发射或者反射的微波信号,藉以识别、分析地物,提取地物所需的信息。

微波遥感系统有主动和被动之分。

所谓主动微波遥感系统,指遥感器自身发射能源。

“雷达”是一种主动微波遥感仪器。

雷达是用无线电波探测物体并测定物体距离的,这一过程中需要它主动发射某一频率的微波信号,再接收这些信号与地面相互作用后的回波反射信号,并对这两种信号的探测频率和极化位移等进行比较,生成地表的数字图像或者模拟图像。

微波辐射计是一种被动微波遥感仪器,记录的是在自然状况下,地面发射、反射的微弱的微波能量。

2、微波遥感的历史微波遥感的发展可以追溯到20世纪50年代早期,由于军事侦察的需求,美国军方发展了侧视机载雷达。

之后,侧视机载雷达SLAR 逐步用于非军事领域,成为获取自然资源与环境数据的有力工具。

1978年美国发射的Seasat海洋卫星以及随后发射的航天飞机成像雷达计划、苏联发射的Cosmos1870,标志着航天雷达遥感的开始。

20世纪90年代以来各国相继发射了一系列的星载雷达,单波段单极化雷达遥感得到了很大的发展。

进入21世纪以来另有一系列先进的雷达遥感计划得以实施,使得多波段多极化雷达遥感得到了很大的发展。

这一系列计划的实施大大地推动了极化雷达和干涉雷达等新型雷达的发展,使卫星雷达遥感进入了一个新时代。

我国的微波遥感事业起步于上世纪70年代。

在国家历次科技攻关中,遥感技术都作为重要项目列入。

经过若干阶段的发展,近年来已取得了技术、理论及应用研究的全面发展。