内部控制基讲义本规范讲解.创新

- 格式:ppt

- 大小:9.81 MB

- 文档页数:198

总则和附则《企业内部控制基本规范》由总则、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督和附则7章,共50条组成。

其中核心内容就是内部控制要素:内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。

一、条款和结构《企业内部控制基本规范》(以下简称《基本规范》)总则和附则共有13条规定,概括起来主要明确了以下几个方面的内容:(一)《基本规范》第1条,明确了企业内部控制基本规范的立法依据。

(二)《基本规范》第2条、第50条,明确了企业内部控制基本规范的适用范围和开始执行时间。

(三)《基本规范》第3、第4条,明确了企业内部控制的目标和原则。

(四)《基本规范》第5条,明确了企业内部控制的5要素。

(五)《基本规范》第6条、第7条、第8条、第48条、第49条,明确了企业在建立和实施内部控制的过程中同时应该依据相关的法律法规的规定。

(六)《基本规范》第9条、第10条,明确了国务院有关部门对企业建立和实施的内部控制承担监督职责,并明确了企业需要委托会计师事务所对内部控制的有效性发表意见。

二、新旧变化分析2008年发布的《企业内部控制基本规范》,是根据2006年11月8日企业内部控制标准委员会发布的《企业内部控制规范——基本规范》征求意见稿确定的,与2001年财政部发布的《内部会计控制规范——基本规范(试行)》(简称《基本规范(试行)》比较而言,主要存在以下变化:(一)发文机构变化《基本规范(试行)》发文机构为财政部。

《基本规范》为财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发文。

(二)立法宗旨有所变化,法律依据进一步明确《基本规范(试行)》是仅仅针对内部会计控制而言,所以立法宗旨为促进各单位内部会计控制建设、加强内部会计监督,维护社会主义市场经济秩序。

《基本规范》是针对企业内部控制而言的,所以立法宗旨企业内部控制整体出发,为了加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益。

单位内部控制标准第2讲讲义1. 课程介绍本讲义是单位内部控制标准的第2讲,主要介绍单位内部控制标准的根本原理和目标。

通过学习本讲义,能够提高对单位内部控制标准的理解,为单位的内部控制工作提供指导。

2. 单位内部控制标准的定义单位内部控制标准是指为了保护单位的资产、确保财务报告的可靠性以及有效管理单位的运营活动而制定和实施的一种组织机构和控制措施的体系。

单位内部控制标准的目标是确保单位的运营活动合法、标准和高效。

3. 单位内部控制标准的根本原理单位内部控制标准的制定和实施应遵循以下根本原理:3.1 内部控制的全面性内部控制应覆盖单位的所有业务环节和全面范围,确保所有业务活动都得到适当的控制和监督。

3.2 内部控制的合理性内部控制应合理、有效地管理单位的运营活动,并根据单位的特点和风险状况进行合理的定制。

3.3 内部控制的连续性内部控制应根据单位的变化和开展进行更新和调整,保持与单位运营活动的变化一致。

3.4 内部控制的协调性内部控制的各个组成局部应相互协调,形成一个整体,确保各个环节之间的衔接和补充。

3.5 内部控制的风险管理性内部控制应建立风险管理机制,及时识别、评估和应对可能出现的风险,确保单位的稳定和可持续开展。

4. 单位内部控制标准的目标单位内部控制标准的目标主要包括以下几个方面:4.1 保护资产单位内部控制标准应确保单位的资产得到妥善保护,防止资产因各种原因而损失或被侵害。

4.2 确保财务报告的可靠性单位内部控制标准应确保单位的财务报告真实、准确、完整,能够客观地反映单位的财务状况和经营成果。

4.3 提高运营效率单位内部控制标准应通过标准和优化单位的运营流程,提高单位的运营效率,降低运营本钱。

4.4 遵守法律法规和标准单位内部控制标准应确保单位的运营活动符合国家法律法规和标准要求,遵守商业伦理和道德标准。

5. 单位内部控制标准的培训和执行为了确保单位内部控制标准的有效实施,单位应进行全员培训,加强对内部控制标准的宣传和解释。

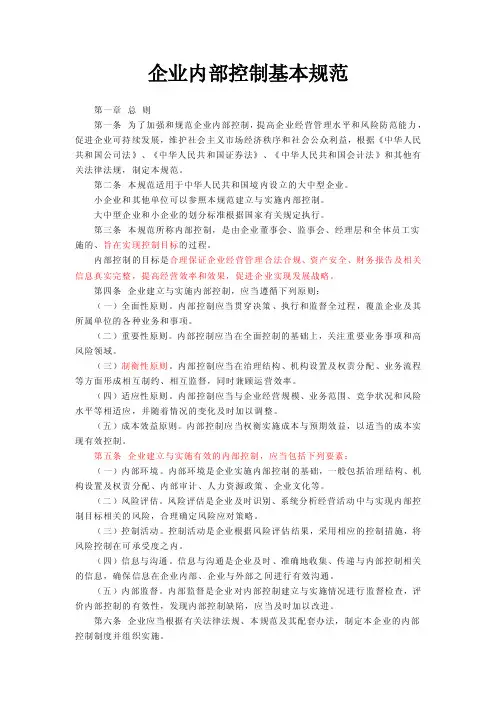

企业内部控制基本规范第一章总则第一条为了加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》和其他有关法律法规,制定本规范。

第二条本规范适用于中华人民共和国境内设立的大中型企业。

小企业和其他单位可以参照本规范建立与实施内部控制。

大中型企业和小企业的划分标准根据国家有关规定执行。

第三条本规范所称内部控制,是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。

内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。

第四条企业建立与实施内部控制,应当遵循下列原则:(一)全面性原则。

内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项。

(二)重要性原则。

内部控制应当在全面控制的基础上,关注重要业务事项和高风险领域。

(三)制衡性原则。

内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。

(四)适应性原则。

内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,并随着情况的变化及时加以调整。

(五)成本效益原则。

内部控制应当权衡实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效控制。

第五条企业建立与实施有效的内部控制,应当包括下列要素:(一)内部环境。

内部环境是企业实施内部控制的基础,一般包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。

(二)风险评估。

风险评估是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。

(三)控制活动。

控制活动是企业根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。

(四)信息与沟通。

信息与沟通是企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息,确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通。

第一章《企业内部控制基本规范》讲解预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制第一章《企业内部控制基本规范》讲解一、关于总则(一)内部控制的意义和依据《基本规范》第一条阐明了制定与实施内部控制规范的意义。

一是加强和规范企业内部控制的需要。

二十有助于全面提升企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展。

三是有利于维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益。

根据《基本规范》第一条规定,制定企业内部控制规范的基本依据是《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》和其他法律法规。

(二)企业内部控制规范的实施范围和时间安排《基本规范》第二条明确规定,企业内部控制规范适用于中华人民共和国境内设立的大中型企业。

自2011年1月1日起在境内外同时三是的公司施行,自2012年1月1日起扩大到在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市的公司施行;在此基础上,择机在中小板和创业板上市公司施行。

对非上市公司的大中型企业,包括国有企业、国有控股企业和外商投资企业等,鼓励提前执行。

小企业和其他单位可以参照内部空盒子规范建立与实施内部控制。

对于其他单位包括行政事业单位和非营利组织,财务部将待企业内部控制规范体系建设与实施有序推开后,择机推进非企业单位的内部控制规范研究制定工作。

(三)内部控制的定义和目标《基本规范》第三条明确指出,内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。

首先,它强调了企业领导者尤其是董事会、监事会和经理层在建立与实施内部控制中的作用。

其次,它明确了内部控制是全体员工的共同责任。

最后,它指明了内部控制是一个过程。

《基本规范》第三条第二款规定了颞部控制的目标为五个方面:一是合理保证企业经营管理合法合规;二是维护资产安全;三是保证财务报告及相关信息真实完整;四是提高经营效率和效果;五是促进企业实现发展战略。