中国抗战期间的军事装备

- 格式:docx

- 大小:37.35 KB

- 文档页数:3

清朝能造巨舰大炮,抗战期间才造出98门,至今影响中国本文导读:抗战时还在使用清朝生产的大炮,虎门要塞炮台上布防的还是甲午战争前10年李鸿章从德国采购的克虏伯大炮。

而日军的舰船也领先了中国至少30年,就是凭借这些装备中国守军在1937年还打赢了一次虎门海战。

晚清时候大力建设兵工厂,李鸿章还引进了许多军事技术。

1884年在伦敦看到马克沁的重机枪30秒打出300发子弹,打到一棵大树,威力惊人,立刻买了一挺到金陵制造局仿制,抗战时中国军队才用上了重机枪。

江南制造局1905年还开始生产自己的75MM山炮,而且从1896年到1911年生产37MM,53MM,57MM和75MM 火炮988门。

还在1890年成功仿制英国阿姆斯特朗305毫米800磅后装大口径火炮。

甚至到现在,继承于老江南制造局的江南造船厂依然是中国船舶工业集团的骨干。

克虏伯大炮虽然击沉了日军战舰,但这也让当时人们唏嘘不已,清末民国的几十年里居然连大炮都不能国产。

技术落后的差距是巨大的,抗战开始以后全国汽油匮乏,匪夷所思的要靠驼峰航线用飞机来运送燃油。

国内本来是有石油资源的,但建设玉门油田时,进口的无缝钢管消耗殆尽,国内用钢板卷管代替,全部采用钎焊工艺,承受不了多大压力,原油生产只能采用直接分馏工艺生产汽油,根本供应不足。

抗战时期中国军队造不出大炮一个原因就是原材料不行,清朝造大炮使用的还是高碳钢,但是慢慢发展就淘汰了开始使用合金钢,中国军阀混战没人能生产这种钢。

就连全国最大的东北军军工厂也是从国外购买炮筒回来组装,这些炮一旦维护不当有零件损坏,就丧失作战能力。

炼钢技术的缺失一直到今天还在影响我们,现今的特种钢中国还是大量依赖进口。

中国军队很多军师级部队重火力就是几门、十几门迫击炮。

第29集团军也是一门山炮都没有,集团军只下属1个重迫击炮营,但是一门炮只有区区10发炮弹,下面的军和师也都没有炮兵,只是1个团有4门82毫米迫击炮。

堂堂国军正规军1个集团军连一门日本步兵联队级别的步兵山炮都没有。

抗日战争中的中国军队伤亡与损失抗日战争是中国历史上一段极为重要的时期,这段时期中中国军队为了保卫国家、抵抗侵略日本军队的入侵付出了巨大的牺牲与损失。

本文将从不同方面探讨抗日战争中中国军队的伤亡情况以及损失的具体情况。

一、人员伤亡抗日战争期间,中国军队面临了敌强我弱的局面,战斗强度高、作战环境恶劣,导致中国军队伤亡惨重。

根据统计数据显示,抗战初期至1945年战争结束,中国共军国两军合计伤亡人数超过400万。

其中,牺牲的中国军队将士约200万人,另有约200万人受伤。

这些伤亡数字只是抗日战争期间中国军队伤亡的一个较为粗略的数据,实际数字可能更高。

二、战损装备除了人员伤亡外,中国军队在抗日战争中也遭受了严重的战损装备。

由于当时中国军队装备水平相对较低,远远落后于日本侵略军队,因此战斗中无法有效对敌方军队进行抵抗,并经常在战斗中损失大量的各种武器、装备和军事设施。

其中包括步枪、机枪、迫击炮、火炮等各种轻重武器,以及飞机、坦克等现代化装备。

这些战损装备的损失不仅给中国军队战力造成了巨大影响,也对后续作战产生了不可低估的影响。

三、经济损失抗日战争的战争经济压力对中国国家经济造成了巨大损失。

为了支撑着长期的战争,中国军队需要大量的军需物资以及财力支持。

然而,在抗日战争时期,中国经济主要依赖农业,并缺乏现代化工业基础,这使得战争对中国国家经济造成了巨大的冲击。

大量的物资、资金和人力都被用于战争的需要,使得中国经济处于困境之中。

同时,由于敌人的破坏与抢劫,很多城市、工厂和交通枢纽等被毁坏,给中国国家经济发展带来了重大障碍。

四、军队士气和社会压力抗日战争中,中国军队不仅面临着敌强我弱的局面,还承受着严重的士气和社会压力。

中国军队不仅需要与日本侵略者作战,还要面对各种困难和挑战,如长途行军、缺少补给、艰苦的环境和严酷的战斗条件等。

这些因素不仅对中国军队的士气产生了负面影响,也给士兵及其家属带来了严重的心理和物质负担。

抗日战争中的重要科技创新成果有哪些抗日战争是中国近代史上一段充满血与火的历史,在这场艰苦卓绝的战争中,中国人民不仅展现出了顽强的抵抗精神,还在科技创新方面取得了一些重要成果。

在军事装备领域,虽然当时中国的工业基础薄弱,但仍然努力进行了一些创新和改进。

例如,对于枪支的制造和改良,一些兵工厂在有限的条件下,提高了枪支的生产效率和质量。

其中,仿制和改进的步枪在一定程度上增强了中国军队的战斗力。

此外,手榴弹的制造也取得了进展。

通过简化工艺和优化材料,生产出了大量易于使用、威力尚可的手榴弹,为近战提供了有力的武器支持。

通信技术在战争中至关重要。

在抗日战争时期,中国军队在通信设备方面进行了创新。

通过改进无线电收发报机,提高了通信的稳定性和距离,使得前线与后方能够保持较为有效的联络。

同时,利用简易的有线电话系统,在一定范围内实现了内部的通信,为指挥作战提供了便利。

医疗方面的创新成果也不可忽视。

在药品短缺的情况下,中国的医药工作者通过研究和实践,尝试用本土的草药和材料来替代进口药品。

一些自制的消炎药品和止血药剂,在救治伤员方面发挥了重要作用。

此外,对于战场急救技术的探索和推广,如简易的止血包扎方法、骨折固定技术等,降低了伤员的死亡率。

在交通运输方面,由于日军的封锁和破坏,交通运输面临巨大困难。

为了保障物资的运输,中国人民想出了各种办法。

比如,在铁路运输中,发明了一些巧妙的伪装和躲避敌军侦查的方法。

对于公路运输,改进了车辆的维修和保养技术,延长了车辆的使用寿命。

同时,利用民间的畜力和人力运输工具,如马车、牛车和独轮车等,形成了独特的运输网络。

农业生产的创新对于支持长期抗战也具有重要意义。

在战争期间,农田遭到破坏,劳动力短缺。

为了提高粮食产量,推广了新的种植技术和优良品种。

例如,采用合理的轮作制度,增加土地的肥力;选育适合当地环境的高产作物品种,提高了单位面积的产量。

此外,发展了一些简易的灌溉和施肥方法,在有限的资源条件下,保障了粮食的供应。

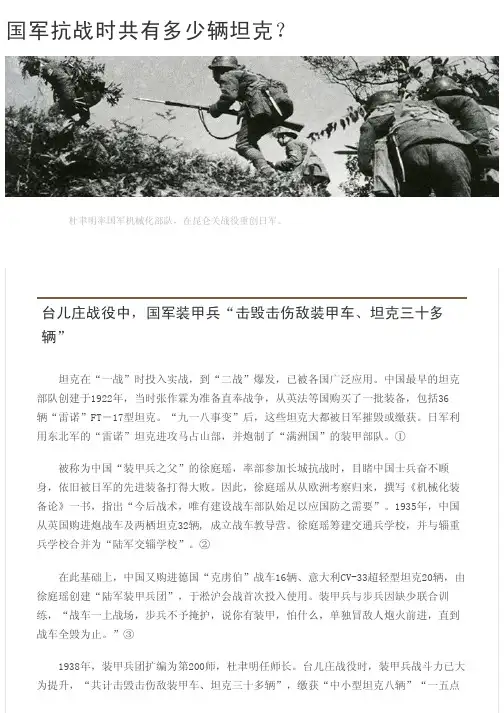

国军抗战时共有多少辆坦克?杜聿明率国军机械化部队,在昆仑关战役重创日军。

台儿庄战役中,国军装甲兵“击毁击伤敌装甲车、坦克三十多辆”坦克在“一战”时投入实战,到“二战”爆发,已被各国广泛应用。

中国最早的坦克部队创建于1922年,当时张作霖为准备直奉战争,从英法等国购买了一批装备,包括36辆“雷诺”FT-17型坦克。

“九一八事变”后,这些坦克大都被日军摧毁或缴获。

日军利用东北军的“雷诺”坦克进攻马占山部,并炮制了“满洲国”的装甲部队。

①被称为中国“装甲兵之父”的徐庭瑶,率部参加长城抗战时,目睹中国士兵奋不顾身,依旧被日军的先进装备打得大败。

因此,徐庭瑶从从欧洲考察归来,撰写《机械化装备论》一书,指出“今后战术,唯有建设战车部队始足以应国防之需要”。

1935年,中国从英国购进炮战车及两栖坦克32辆, 成立战车教导营。

徐庭瑶筹建交通兵学校,并与辎重兵学校合并为“陆军交辎学校”。

②在此基础上,中国又购进德国“克虏伯”战车16辆、意大利CV-33超轻型坦克20辆,由徐庭瑶创建“陆军装甲兵团”,于淞沪会战首次投入使用。

装甲兵与步兵因缺少联合训练,“战车一上战场,步兵不予掩护,说你有装甲,怕什么,单独冒敌人炮火前进,直到战车全毁为止。

”③1938年,装甲兵团扩编为第200师,杜聿明任师长。

台儿庄战役时,装甲兵战斗力已大为提升,“共计击毁击伤敌装甲车、坦克三十多辆”,缴获“中小型坦克八辆”“一五点八重炮二门及履带式牵引车四辆”。

④经过几次战斗,国军坦克损失殆尽。

所幸此时“国民政府向欧美各国购进了一批武器,有九吨半战车80辆,德国造彭斯柴油卡车百余辆,美造福特卡车400余辆,美造哈雷二轮、三轮摩托车40余辆”。

⑤200师由此下辖两个战车团、两个摩托化步兵团和一个战车防御炮团,以及特务营、通信营、搜索营等,总计2万余人。

意制CV-33超轻型坦克,战斗全重3.15吨,最大速度13英里/小时,装甲厚6-15mm,乘员2人,装备2挺8mm机枪。

抗日战争中的中国军队和指挥官中国是二战中反法西斯力量的重要组成部分,中国军队以其英勇的抵抗精神和卓越的指挥能力闻名于世。

在抗日战争中,中国军队和指挥官发挥了重要作用,为抵抗日本帝国主义的侵略做出了巨大贡献。

一、中国军队的组织和编制中国军队在抗日战争中采用了灵活的组织和编制,以适应战争的需要。

根据实际情况,中国军队分为正规军、游击队和民兵等不同类型。

正规军主要由中央军、地方军和八路军、新四军等主力部队组成,他们经过严格的训练和装备,具备了一定的战斗力。

游击队则主要由地方武装和党员组成,他们在敌占地区开展游击战争,给日军造成了巨大的困扰。

民兵则是由普通百姓自愿组成的,他们主要负责维护当地治安和协助军队作战。

二、中国军队的武器装备由于中国当时经济相对落后,同时遭受了长期的内战和帝国主义的侵略,军队的武器装备相对较为简陋。

然而,中国军队凭借其顽强的抵抗精神和灵活的战术,成功地与日本军队展开了顽强的战斗。

中国军队在战争的过程中积极改进武器装备,并采用了一些被俘获的日本武器。

三、中国军队的指挥官中国抗日战争中涌现出了一大批杰出的军事指挥官,他们在战争中表现出色,为抗战胜利做出了重大贡献。

其中最具代表性的有董其武、叶剑英、彭德怀等。

董其武是中国军队的重要指挥官之一,领导了华北抗日战争,在战争中展现了出色的指挥才能。

叶剑英是中国军队的杰出指挥官之一,他在长沙保卫战中展现了出色的军事才能和领导力,被誉为“长沙钢壁”。

彭德怀则是中国军队的杰出指挥官之一,在游击战争中发挥了重要作用,他的战术和指挥能力为中国军队的抗战胜利做出了重要贡献。

四、中国军队的战斗经验在抗日战争中,中国军队积累了丰富的战斗经验。

中国军队学会了与敌人作战,采取了一系列有效的战术和策略。

他们充分利用地域优势,采取游击战争的方式,有效地削弱了日本军队的实力。

中国军队还懂得和其他国家的军队开展合作,充分利用外援的力量。

五、中国抗战胜利的意义中国军队和指挥官在抗日战争中的英勇抵抗和出色表现,为抗战胜利做出了巨大的贡献。

中国抗日战争的战时国防与军事建设中国抗日战争是中国近代史上一场重大的民族解放战争,也是第二次世界大战的重要组成部分。

在这场战争中,中国改革了旧有的战时国防体制,进行了大规模的军事建设,为最终战胜日本帝国主义的侵略做出了巨大贡献。

本文将就中国抗战期间的战时国防和军事建设进行探讨。

一、战时国防体制的改革在抗日战争爆发之初,中国的战时国防体制面临严峻考验。

然而,中国政府及时做出了回应,采取了一系列有效的措施来改革战时国防体制,提高战斗力。

首先,中国成立了军民委员会,实行军民合一的制度,将军事指挥权和政治领导权相统一。

这一举措打破了军队和政权分离的传统模式,形成了统一指挥、协调一致的领导体系,为战争的顺利进行提供了良好的保障。

其次,中国建立了全面动员的战时体制,实施了总动员和资源统一调配。

政府鼓励全国人民踊跃参军,形成了军民一体的抗战局面。

资源调配方面,政府采取了一系列措施,如征收战时物资,厉行节约,保障了前线作战所需的物资供应。

最后,中国加强了战时国防科技建设,加大了对武器装备的研发和生产力度。

中国生产了大量的枪炮弹药和航空器材,提高了中国军队的战斗力和自主作战能力,有效地遏制了日本侵略势力的扩张。

二、军事建设的重要性军事建设是中国抗日战争胜利的关键因素之一。

在长期的战争中,中国不断加强军队的组织建设和作战能力的培养,为最终战胜日本侵略者奠定了基础。

首先,中国加强了军队的组织建设和军事纪律。

成立了统一的军事指挥机构,提高了军队的指挥效能。

加强了训练和军事纪律的执行,培养了一大批军事人才,为战场上的指挥决策提供了有力支持。

其次,中国积极发展武器装备,提高战斗力。

除了自主研发和生产武器装备外,中国还从苏联等友邦进口了大量的军事物资,增强了抗战军队的火力和防御能力。

特别是中国空军的建设,对于打击日本侵略者的后方资源和军事设施起到了重要作用。

最后,中国注重军队的政治工作和士兵的思想教育。

军队的政治工作在战争期间发挥了极大的作用,通过宣传工作和思想教育,增强了士兵的信仰和战斗意志,使他们在战场上表现出了极高的战斗素质和顽强的意志。

抗日战争中的中国空军抗日战争是中国历史上一段重要而残酷的时期,其中中国空军起到了关键的作用。

本文将探讨抗日战争中中国空军的发展历程、战斗经验以及对战争结果的影响。

一、中国空军的兴起中国空军的历史可以追溯到抗日战争前期。

在20世纪20年代和30年代,中国的空军力量相对薄弱,主要依赖于外国的军事援助。

然而,面对日本侵略者的威胁,中国政府开始加大对空军的投资,并逐渐建立了自己的航空工业基地,实现了一定程度的自主生产。

二、战斗经验和突破中国空军在抗战初期取得了一系列重要的战斗胜利,提高了中国人民的士气。

例如,1937年的董家河空战中,中国空军成功摧毁了日军的多架飞机,迫使日军撤离该地区。

这种战斗经验的积累为中国空军在后续的战斗中提供了宝贵的参考。

三、空中作战策略的演变抗日战争期间,中国空军的作战策略逐渐从单纯的空中侦察和战斗转变为对敌方后方和物资补给线的打击。

中国空军采取了诸如低空飞行、夜间轰炸等新的战术,成功破坏了日军的后勤补给,削弱了其战争能力。

四、国际援助和合作中国空军在抗日战争中也得到了一些国际援助和合作支持。

例如,苏联向中国提供了大量的军事援助,包括飞机、装备和飞行员的培训。

这些援助帮助中国空军提高了作战能力,对抗日本侵略者发挥了重要作用。

五、中国空军的贡献和影响中国空军在抗日战争中作出了巨大的贡献,不仅在战场上击败了日本侵略者,还为中国其他军种的作战提供了重要的支援。

中国空军的战斗经验也为其他国家的军队提供了宝贵的参考,对全球抗战形势造成了积极的影响。

六、抗战胜利和中国空军的发展最终,中国打赢了抗日战争,实现了抗日斗争的胜利。

抗战胜利为中国空军的发展提供了坚实的基础,也为中国未来建立现代化的航空工业奠定了重要的基础。

综上所述,抗日战争中的中国空军经历了艰苦奋斗和发展的过程,取得了一系列重要战斗的胜利,对战争结果产生了重要影响。

中国空军的贡献得到了国内外的认可,为中国的国防实力和战略地位提升做出了积极贡献。

中国在抗日战争中的军事装备抗日战争是中国历史上一段艰苦卓越的岁月,也是中国军事装备发展的关键时期。

在这场战争中,中国不仅面对着日军的入侵,还面临着严重的装备不足。

然而,中国在抗日战争中仍然展现了其自主研发、生产的军事装备,在保卫祖国的斗争中发挥了重要作用。

一、步兵武器步兵是抗日战争中最基本、最核心的力量。

中国当时主要使用步枪、机枪和手榴弹等武器。

其中,八一式步枪是中国军队最为广泛使用的步枪之一,它的可靠性和射程在战场上发挥了重要作用。

中国还自主研发了中正式步枪,虽然性能稍逊于八一式,但在十分困难的条件下仍然为中国士兵提供了必要的火力支援。

此外,中国还引进了苏联的PPD冲锋枪和苏联步兵冲锋队战术,这一装备和战术的引进对中国军队改善了火力压制和机动性非常重要。

尽管中国在抗日战争初期步兵装备的数量和质量都相对落后,但通过持久的抗战努力,逐渐提升了自身的战斗力。

二、坦克武器坦克作为机械化战争中的主力装备,对于中国在抗日战争中的军事装备也起到了重要作用。

然而,在抗日战争初期,中国所拥有的坦克装备相对较少,质量也较低。

但随着战局的逐渐发展,中国开始自主研发和生产属于自己的坦克。

中国自主研发的“黄骠”坦克和仿制的苏联T-26坦克成为中国坦克部队的主力装备。

尽管这些坦克在装甲和火力方面无法与日军的战车相媲美,但在数量上仍然对日军产生了一定的威胁。

此外,中国还在战争后期成功生产了一种新型坦克,即著名的“巴达维亚”坦克,这种坦克装备为中国军队提供了更强大的火力支援。

三、航空装备航空装备在现代战争中发挥着举足轻重的作用,而在抗日战争中,中国的航空力量尤为重要。

中国在抗日战争初期,航空装备相当落后,主要以侦察机和轰炸机为主,其战斗机数量有限且质量不高。

但随着战局的发展,中国自主研制的飞机逐渐壮大。

在战争后期,中国生产了大量的歼击机,如光复式、零陵式等,这些飞机在空战中发挥了重要作用。

中国还成立了航空工业公司,开始自主设计和生产军用飞机,提高了中国的航空装备水平。

从汉阳造到95式,单兵武器列传历史学家T?R?费伦巴赫说:“你可以在一块土地的上空永远地飞来飞去,进行轰炸,投放原子弹,将其粉碎成渣,清除所有生命――但是,如果你想要保卫这块土地,并保护土地之上的文明,你必须在地面上作战,就像罗马军团一样,将年轻的男性投入泥浆之中。

”单兵武器,见证了中国近代军队保卫这片土地之上的文明的整个过程。

纵横半个多世纪的“汉阳造”汉阳造诞生于张之洞创办的“汉阳铁厂”,在张之洞决心造枪之始,就已做了“技术起点务必求高”的定位,派人四处考察列强枪支。

清末官员普遍迷信德国毛瑟枪。

其实,“M1888式”在德国正式服役后不久,即被指有设计缺陷,德国军方遂决定放弃对该枪的采购计划,却对中国谎称“M1888式”为毛瑟品牌之一。

“M1888式”虽有设计缺陷,但采用了无烟火药和金属包裹弹头等技术,在当时已属世界上最先进的步枪之一。

这种完全仿制的早期汉阳造产品质量,在彼时国人眼中已属完美。

1896年,汉阳兵工厂开始生产此型步枪,定名为八八式,俗称汉阳造。

这款步枪称谓亦有“老套筒”和后来的七九式步枪。

到1944年抗战末期停产,汉阳造前后生产期长达近50年之久,其寿命超过了任何一种曾在中国生产过的武器。

它曾是中国生产数量最多的武器,总数超过100万支。

该枪参加了包括抗美援朝在内的以前所有战争,武装了晚清新军、北洋军、国军、红军、八路军、新四军、解放军,以及包括游击队、土匪在内的各种非正规武装,在近代兵工史上占有举足轻重的地位。

1911年10月10日,武汉响起的枪声,清军工程营第八营士兵程定国,用汉阳造为辛亥革命发射了第一枪。

1938年的滕县保卫战中,川军守卫部队以区区3000多兵力死守三天三夜,最终全军覆没,打扫战场的鬼子捡起地上的武器一看,竟是汉阳造,枪托木头已被磨平,枪栓以麻绳绑系,枪膛线几近磨平。

1945年春节前,美军心理战部队制作的门神画中显示的是,中国士兵斜挎汉阳造脚踏日本侵略者。

直到抗战结束,汉阳造一直是中国士兵的主要武器。

抗战时期的军事装备如何升级在艰苦卓绝的抗战时期,军事装备的升级对于抵御外敌、争取胜利至关重要。

当时的中国面临着诸多困难和挑战,但依然通过各种努力和策略,逐步提升了军事装备的水平。

首先,我们要明确抗战初期中国军事装备的状况。

那时,中国的军事工业基础薄弱,武器装备大多依赖进口,且型号繁杂、老旧。

与日军相比,在武器的质量和数量上都存在着巨大的差距。

为了改变这种不利局面,中国采取了一系列措施来升级军事装备。

其一,通过国际援助获取先进装备。

在抗战初期,一些国际友邦向中国提供了一定数量的军事装备援助。

例如,苏联向中国提供了飞机、坦克、火炮等重型装备,这些装备在一定程度上增强了中国军队的战斗力。

同时,其他国家也提供了部分武器和物资支援。

其二,加强国内军事工业的生产能力。

尽管国内工业基础薄弱,但仍通过整合资源、集中力量,努力提高武器的生产数量和质量。

一些兵工厂在艰苦的条件下,不断改进工艺,生产出了步枪、机枪、手榴弹等基本武器装备,为前线提供了一定的补给。

其三,对缴获的日军装备进行研究和仿制。

每一次战斗的胜利,都有可能缴获日军的武器装备。

中国军队对这些缴获的装备进行仔细研究,从中学习先进的设计和制造技术,并尝试进行仿制。

例如,日军的三八式步枪、掷弹筒等武器,在经过研究和仿制后,一定程度上补充了中国军队的装备。

其四,积极开展兵工技术人员的培养和交流。

为了提高军事装备的研发和制造水平,加强了对兵工技术人员的培养。

同时,与其他国家的兵工专家进行交流,学习他们的先进经验和技术。

其五,充分发挥民间力量。

在广大的抗日根据地,民间工匠和群众也积极参与到军事装备的生产和改进中来。

他们利用简单的工具和材料,制造出了土枪、土炮等简易武器,为抗击日军发挥了一定的作用。

然而,军事装备的升级并非一帆风顺,面临着诸多困难和阻碍。

资源的匮乏是一个重大问题。

当时中国经济落后,战争又导致资源大量消耗,用于军事装备生产的原材料极度短缺,这严重制约了军事装备的升级速度和规模。

抗战时期国民党军武器装备的进口和生产情况关于抗战时期国民党军队的文章很多,但这些文章基本上是从政治或纯军事角度出发的,介绍抗战时期国民党军队物力状况的文章很少.在现代战争中,物力因素的影响极为重要,甚至可以说在大多数情况下是决定性因素.本文专门介绍一下抗战时期国民党军队的物力状况.需要说明的是,文中所提到的数据有的当年有精确的记载,有的当年并无直接记载,而是根据其他相关资料推算出来的,误差在所难免.名词解释山炮:国民党军和日军对可拆卸的轻型榴弹炮的旧称,口径一般为75毫米,火炮身管较短,火炮质量较轻,全炮可拆卸成几部份组件,方便人背马驮,运到目的地后再重新组装起来,由于便于运输特别适合山地作战,所以称山炮.野炮:旧称口径在100毫米以下的加农炮和榴弹炮(不包括山炮)的统称,以75毫米野炮最常见.战防炮:反坦克炮旧称,战车防御炮,用来防御战车的炮.(同理,战防枪=反坦克枪) 抗战时期国民党的武器装备进口情况1937年7月抗战爆发,武器弹药消耗巨大,国民党战前所积攒的家底根本支持不了多久,能否得到充足的武器装备成为决定战局的关键.当时国民党的武器来源有两个:进口和自己生产.由于重工业基础薄弱,国民党兵工厂的水平是比较低的,不仅生产不了飞机和坦克,而且连最基本的枪支和子弹的生产能力也不能满足需求.在当时的条件下,进口武器装备的重要性是显而易见的.自清朝末年起德国就是中国最重要的武器进口来源地,这种状况一直持续到1938年.抗战前国民党就通过进口德国武器装备组建"德械师",国民党从德国进口武器装备所需资金主要用钨矿砂,锡,锑,桐油等物资支付.1937年7月抗战爆发,国民党加大了德国武器的订货量.在日本的强烈抗议下,1938年5月德国宣布停止对中国出口武器,最后一批武器于8月份运抵中国.从抗战爆发到德国停止供货为止,国民党从德国进口的武器装备包括:飞机12架,105毫米榴弹炮36门,迫击炮800门,37毫米战防炮500门,13.2毫米高射机枪300挺,机枪1万挺,步枪5000支,驳壳枪2万支,手枪4400支;150毫米炮弹6000发,105毫米炮弹3.6万发,迫击炮弹190万发,37毫米炮弹50万发,子弹1.6亿发.抗战爆发后的1937年8月21日,国民党与苏联签订中苏互不侵犯条约,苏联便开始以贷款的形式向国民党提供武器装备,贷款由中国用矿产和农产品偿还.苏联对国民党的武器供应持续到苏德战争爆发.在这将近4年时间里国民党从苏联进口的武器装备包括:飞机885架,坦克82辆,汽车1540辆,115毫米榴弹炮80门,76毫米野炮160门,76毫米山炮50门,高射炮270门,45毫米战防炮50门,37毫米战防炮380门,航空机枪120挺,重机枪1300挺,轻机枪5300挺,步枪5万支,冲锋枪3000支;航空炸弹3.11万颗,115毫米炮弹12.68万发,76毫米炮弹16万发,45毫米炮弹7.5万发,37毫米炮弹61万发,高射炮弹31.44万发,子弹1.84亿发.(中国向苏联支付的物资包括:钨矿砂31177吨,锡13162吨,锑10892吨,锌600吨,汞560吨,铋18吨,茶叶30293吨,生丝309吨,羊皮223万张,羊毛14300吨,猪鬃6340吨,桐油8868吨)抗战爆发后国民党还从欧洲其他国家进口了一些武器装备(到货量)从英国进口:飞机36架,子弹1667万发从法国进口:飞机24架从意大利进口:装甲车101辆从比利时进口:步枪5.4万支,子弹3867万发从捷克进口:轻机枪1829挺,步枪5000支,子弹2600万发从瑞典进口:子弹1.18亿发从匈牙利进口:子弹1500万发抗战爆发后的1937年下半年,国民党得到了从美国运来的279架飞机和1205万发子弹,这批货是战前订购的.由于中立法案的制约,此后美国便停止了对中国的武器出口.1939年11月美国修改中立法案,可以向交战中的国家出口武器,但必须以现金购买,自行运输.租借法案出台前美国陆续向国民党提供了4笔小额贷款,分别是1939年2月的桐油贷款(用桐油偿还),1940年4月的锡贷款(用锡偿还),1940年10月的钨砂贷款(用钨矿砂偿还),1941年2月的金属贷款(用钨矿砂,锡和锑偿还),这些贷款规定用于在美国购买除武器弹药外的其他物资.国民党买回了一些物资(汽车,油料,轮胎,汽车和飞机零件,工业器材等).1941年3月11日美国出台租借法案,向符合美国利益的国家提供援助,1941年5月6日美国宣布将中国列入援助对象,自此美国开始正式向国民党提供军事援助.1937年11月国民党动工修建滇缅公路,于1938年8月底建成,滇缅公路从昆明出发,至边境小城畹町,然后向缅甸境内延伸至腊戌,与缅甸中央铁路连接.进口物资可先运到缅甸仰光港,然后由中央铁路运到腊戌,经滇缅公路运到中国.1938年10月,中国的沿海通道已全部被日军堵死.此时除进口苏联的物资可通过迪化(乌鲁木齐)至阿拉木图的中苏公路直接运输外,进口其他国家的物资则要通过法属殖民地越南或英属殖民地缅甸.中越之间有滇越铁路和桂越公路,中缅之间只有一条滇缅公路.抗战爆发后为了不得罪日本,法国禁止中国通过越南进口武器弹药(其他物资可以).1938年11月法国又宣布禁止中国通过越南进口卡车和救护车,后同意在交税的情况下限额通行.1939年9月中国通过越南进口的部份机器设备被法国掠夺.1939年11月日军占领南宁切断桂越公路,1940年6月17日法国向德国投降,成立傀儡政府.在日本的逼迫下,法国于1940年6月20日封锁滇越铁路,并于1940年7月3日拆毁滇越铁路.法国投降后英国已被困在欧洲,为了讨好日本保住自己在亚洲的殖民地,英国于1940年7月17日宣布封锁滇缅公路3个月,1940年10月滇缅公路在封锁了3个月后重新开放. 1940年9月23日日军攻入越南北部,法国被迫同意日本在越南驻军.从1940年10月28日起,日军以越南北部的飞机场为基地,多次对滇缅公路进行轰炸.1941年12月日军开始进攻缅甸.1942年2月国民党组建中国远征军赴缅甸与英军联合对日军作战,1942年3月8日日军占领仰光港,滇缅公路的进货入口被堵死.1942年4月远征军作战失败,败退下来的远征军一部分退回云南,另一部分经过中美英协商转移到了印度.在美方的安排下,转移到印度的这部份远征军改称为中国驻印军,以印度为基地进行训练.此后又陆续从中国调派一些军队入印度以扩充中国驻印军,为以后的反攻作准备.滇缅公路被日军切断后,美国紧急开辟从印度到中国的航线.物资先运到印度,然后由飞机穿越喜马拉雅山高黎贡山横断山送到云南或四川,由于沿途一系列高耸的山峰好像驼峰一样,所以称为驼峰航线.驼峰航线飞行条件恶劣,事故率居高不下,物资运量很少.为解决中国的物资供应问题,中美决定合作修建中印路.1942年12月中印公路动工建设,公路从印度出发穿越缅甸北部原始森林至云南畹町,与滇缅公路中国段连接.中国驻印军与美军和英军经过联合作战逐步收复缅北地区,中印公路也随之向前延伸.1943年12月沿中印公路开始铺设中印油管.1945年1月27日中国远征军与中国驻印军胜利会师,中印公路全线通车.与此同时驼峰航线也加大了运输量,1945年6月中印油管开始向中国输油,物资运输问题至此解决.美国援助国民党的物资如何分配由美国说了算, 美国决定物资优先用于缅甸作战.物资运到印度后首先拨给中国驻印军一部份,然后由驼峰航线运到中国,运到中国的物资重点供应中国远征军,剩下的留给国内作战的国民党军队.由于运输不便,陆上交通恢复前美国援助的重炮只能就近拨给中国驻印军.以155毫米榴弹炮为例,抗战期间美国总共只给了国民党36门,全部拨给了中国驻印军.在缅甸战事结束以前,国内作战的国民党军队武器装备状况基本没有改善.1937年7月至1945年8月国民党从美国得到的武器装备的粗略数字:飞机1394架(包括美国驻华空军的飞机),坦克108辆,装甲车36辆,汽车约2万辆,155毫米榴弹炮36门,105毫米榴弹炮约200门,75毫米野炮约100门,75毫米山炮约500门,37毫米战防炮约300门,迫击炮约2000门,火箭筒1030支,喷火器约150支,枪榴筒约6000支,14毫米战防枪1269支,重机枪约1500挺,轻机枪约8000挺,步枪约15万支,冲锋枪约3万支,手枪约3600支;各类炮弹约220万发,火箭弹约6万发,子弹约7亿发.抗战时期国民党的武器弹药生产情况抗战爆发后国民党兵器工业进行了内迁重组,大部分兵工厂集中到了重庆.受重工业基础的制约,抗战期间国民党的兵器工业并无太大发展,但还是生产出了不少的轻武器和弹药.1937年7月至1945年8月国民党兵工厂累计生产:步枪约50万支,轻机枪约4万挺,重机枪约2万挺,枪榴筒约6万支,掷弹筒40909支,20毫米高射炮4门,37毫米战防炮94门,60毫米迫击炮约5000门,82毫米迫击炮约7500门,120毫米迫击炮约60门;子弹约11亿发,手榴弹约2700万个,枪榴弹约450万个,掷弹筒榴弹约150万个,迫击炮弹约550万发,75毫米山野炮弹约42万发,20毫米高射炮弹约52万发,航空炸弹约3000吨,地雷约80万个.在这里顺便说一下抗战时期共产党的兵工生产情况.抗战时期共产党的兵器工业规模小,设备简陋,原材料奇缺,因而武器弹药产量很少.抗战期间共产党的兵工厂累计生产:长短枪11046支,机枪33挺,掷弹筒4155支,枪榴筒2196支,迫击炮908门;子弹779万发,手榴弹447万个,掷弹筒榴弹37.7万个,枪榴弹32万个,迫击炮弹28.4万发,地雷19.2万个.下面详细介绍一下抗战时期国民党各种武器弹药的具体生产情况抗战时期国民党兵工厂累计生产步枪55万支左右.1928年太原兵工厂仿制成功日本38(明治38年,1905年)式步枪.抗战期间太原兵工厂西迁后生产了少量38式步枪,总产量约1万支.抗战时期国民党生产的步枪主要是汉阳式和中正式.除此之外浙江铁厂还生产过4万多支77式步枪,77式步枪为仿造中正式步枪,外形略有不同.汉阳式:仿德国1888年式毛瑟步枪,1895年在汉阳兵工厂开始生产,1944年停产. 中正式:仿德国1924年式毛瑟步枪,1935年在巩县兵工厂开始生产.汉阳式与中正式步枪的历年产量如下历年产量如下.1937年:汉阳式15000支,中正式45000支,合计60000支1938年:汉阳式12000支,中正式38000支,合计50000支1939年:汉阳式41500支,中正式30000支,合计71500支1940年:汉阳式53814支,中正式20600支,合计74414支1941年:汉阳式31500支,中正式7000支,合计38500支1942年:汉阳式46600支,中正式17000支,合计63600支1943年:汉阳式33100支,中正式34000支,合计67100支1944年:汉阳式350支,中正式64500支,合计64850支1945年1-8月:中正式53000支抗战时期国民党兵工厂生产的轻机枪有两种:仿瑞士启拉利式和仿捷克ZB26式.仿瑞士启拉利式轻机枪于1939年停产,从抗战爆发至1939年停产共生产约1900挺.捷克ZB26式轻机枪是捷克于1926年开始生产的,该枪弹匣位于枪身上方,在国产战争题材的影视剧中经常见到这种机枪.1927年ZB26式轻机枪开始进入中国,到抗战爆发时国民党已有多家兵工厂在仿制生产这种机枪.1937年7月至1945年8月国民党兵工厂累计生产轻机枪约4万挺,历年产量如下. 1937-1938年:仿捷克ZB26式2000挺,仿瑞士启拉利式1600挺,合计3600挺1939年:仿捷克ZB26式892挺,仿瑞士启拉利式342挺,合计1234挺1940年:仿捷克ZB26式1324挺1941年:仿捷克ZB26式2440挺1942年:仿捷克ZB26式6000挺1943年:仿捷克ZB26式9391挺1944年:仿捷克ZB26式10900挺1945年1-8月:仿捷克ZB26式6000挺抗战时期国民党兵工厂生产的重机枪有两种:24式和30节式24式重机枪:1888-1924年,金陵兵工厂仿制过多种版本的马克沁式重机枪.1934年德国向国民党赠送MG08马克沁式重机枪的图纸,由金陵兵工厂进行仿制,于1935年仿制成功,命名为24(民国24年)式重机枪.30节重机枪:1921年10月10日汉阳兵工厂仿制成功美国勃朗宁M1917式重机枪(口径改为7.92毫米),正好是民国10年10月10日,顾命名为30节.抗战爆发后由于兵工厂搬迁等原因,30节重机枪的生产几度中断.1937年7月至1945年8月国民党兵工厂累计生产重机枪约2万挺,历年产量如下.1937年:24式626挺1938年:24式1060挺1939年:24式1971挺1940年:24式2468挺,30节式514挺,合计2982挺1941年:24式1860挺,30节式520挺,合计2380挺1942年:24式1980挺,30节式310挺,合计2290挺1943年:24式2680挺,30节式260挺,合计2940挺1944年:24式2986挺1945年:24式3063挺,30节式1737挺,合计4800挺1934年汉阳兵工厂仿制成功日本大正10年(1921年)式掷弹筒,但产量很少没有正式装备部队.1938年底已迁往重庆的陕西第一兵工厂筹备处在大正10年式掷弹筒的基础上改进试制出新的掷弹筒,命名为27(民国27年)式掷弹筒,开始大量生产.掷弹筒可以看作是一种轻型简易迫击炮,口径一般为50毫米,和迫击炮相比省去了瞄准具和支架.由于没有瞄准具,只有经验丰富的士兵才能精确射击.1944年随着60毫米迫击炮的大量装备,国民党停止了掷弹筒的生产,累计生产40909支.掷弹筒榴弹的停产稍晚一些,截止1945年8月累计生产掷弹筒榴弹约150万个.枪榴筒的生产情况与掷弹筒相似,虽然抗战前便开始生产,但产量很少.1939年国民党兵工厂研制成功新的枪榴筒和枪榴弹,命名为28式枪榴筒和28式枪榴弹,与中正式步枪配套使用,截止1945年8月累计生产枪榴筒约6万支,枪榴弹约450万个.抗战爆发前国民党兵工厂能够生产82毫米迫击炮和150毫米迫击炮.抗战爆发后由于钢材短缺停止了150毫米迫击炮的生产,82毫米迫击炮的生产继续了下去.1940年国民党兵工厂将库存的废旧150毫米迫击炮进行翻新改造,口径改为152毫米,命名为29式150迫击炮,翻造工作持续到1944年,具体数量不详.1942年国民党兵工厂参照法国造60毫米迫击炮,试制出31式60毫米迫击炮.1944年国民党兵工厂参照法国造120毫米迫击炮,试制出33式120毫米迫炮,1945年开始生产,当年生产94门.1937年7月至1945年8月国民党兵工厂累计生产60毫米迫击炮约5000门,82毫米迫击炮约7500门,120毫米迫击炮约60门.1937年7月至1945年8月国民党兵工厂累计生产迫击炮弹约550万发,其中大部份是82毫米弹.1944年迫击炮弹产量110万发,为战时最高峰.抗战时期国民党兵工厂历年迫击炮产量如下1937年:82毫米迫击炮710门1938年:82毫米迫击炮1136门1939年:82毫米迫击炮960门1940年:82毫米迫击炮500门1941年:82毫米迫击炮760门1942年:82毫米迫击炮1381门,60毫米迫击炮200门1943年:82毫米迫击炮1140门,60毫米迫击炮1100门1944年:82毫米迫击炮1084门,60毫米迫击炮2000门1945年:82毫米迫击炮500门,60毫米迫击炮2870门,120毫米迫击炮94门抗战爆发前国民党的兵工厂可以生产山野炮和榴弹炮,不过产量很少.抗战爆发后由于钢材短缺,干脆放弃了山野炮和榴弹炮的生产,集中力量生产需要材料较少的迫击炮.75毫米山野炮虽然停产了,但由于此前国民党军队已经装备了大量的75毫米山野炮,因此75毫米山野炮弹的生产仍然继续了下去,1937年7月至1945年8月国民党兵工厂累计生产75毫米山野炮弹约42万发,最高年产量接近12万发(1943年).1938年5月国民党兵工厂决定仿制德式37毫米战防炮,向德国定购所需技术资料,机器设备和钢材.由于交通受阻到货较晚而耽误了仿制工作,直到1941年才仿制成功,命名为30式37毫米战防炮,生产了94门后因钢材用完而被迫停产.1941年国民党兵工厂仿制成功20毫米高射炮弹,使用进口原材料生产,1943年因原材料供应中断而停产,累计生产约52万发.1944年国民党兵工厂仿制成功20毫米高射炮,共制造4门.1937年7月至1945年8月国民党兵工厂累计生产子弹约11亿发,平均每年1.3-1.4亿发,而战前的1936年子弹产量1.28亿发,由此可以看出,抗战时期国民党子弹生产能力基本没有增长.抗战爆发后国民党手榴弹产量有较大增长,1941年手榴弹产量505万个,达到战时最高峰.1937年7月至1945年8月国民党兵工厂累计生产手榴弹约2700万个.抗战时期国民党兵工厂生产5-500公斤各种规格的航空炸弹.1937年7月至1945年8月累计生产航空炸弹约3000吨.抗战爆发后为了防御日军进攻,国民党需要大量的地雷,为此建设了专门的地雷生产线,地雷产量大增,1937年7月至1945年8月累计生产地雷约80万个.抗战时期的军用油料供应情况现在的军用油料主要是柴油和航空煤油,坦克装甲车卡车用柴油,飞机用航空煤油,汽油用得很少.而抗战时期的军用油料主要是汽油,汽车和飞机都是用汽油,国民党装备的坦克也全部为汽油机坦克.抗战爆发后汽油供应日趋紧张,采取了如下措施:开发甘肃玉门油田,利用玉门油田所产的石油炼制汽油;以甘蔗和杂粮为原料生产酒精,用酒精代替汽油;以桐油和菜籽油为原料生产代汽油;以煤焦油为原料生产代汽油.在汽油替代品的生产方面,以煤焦油为原料生产的代汽油产量微乎其微,以桐油和菜籽油为原料生产的代汽油产量也很少,真正起到支柱作用的是酒精.抗战期间我国历年汽油(包括代用品)供应情况如下(1吨酒精大约可代替0.65吨汽油,1吨代汽油大约可代替0.8吨汽油)1938年:汽油进口量45508吨;酒精产量912吨1939年:汽油进口量64871吨;汽油产量11吨,酒精产量2412吨,代汽油产量9吨1940年:汽油进口量65859吨;汽油产量200吨,酒精产量13595吨,代汽油产量100吨1941年:汽油进口量82323吨;汽油产量573吨,酒精产量16128吨,代汽油产量85吨1942年:汽油进口量79吨;汽油产量5202吨,酒精产量23420吨,代汽油产量406吨1943年:汽油进口量150吨;汽油产量8331吨,酒精产量22150吨,代汽油产量1343吨1944年:汽油进口量1739吨;汽油产量11108吨,酒精产量22487吨,代汽油产量289吨1945年随着中印公路的通车和中印输油管线的建成,持续几年的严重油荒宣告结束.。

抗战国军枪支来源初探大家都知道,在抗战中国军扩充很快,七七事变时候,国军只有七七事变前夕,国军陆军共有步兵师183个,独立步兵旅58个,独立步兵团43个;骑兵师8个,独立骑兵旅5个,独立骑兵团3个;独立炮兵旅2个,独立炮兵团15个,独立炮兵营13个,独立工兵团2个,交通兵团3个,通信兵团2个,宪兵团11个,宪兵营2个,总兵力202.9万人。

但到44年底国军最高峰的时候达到了近600万的员额。

这些军队是需要使用大量的武器的,而残酷的8年抗战,国军损坏、被俘获以及投敌士兵和打散士兵携带的武器也是很多的,故我想对国军抗战期间枪支的来源进行一些探讨,我搜集的资料有限,权当抛砖引玉吧。

抗战前国军有202万余人的兵力,按国军的装备情况是三分之一稍多有步枪,40分之一稍多有机枪,这可以说抗战前国军总共应该装备70余万支步枪和5万挺轻重机枪。

而国军最高峰有近600万官兵,也按三分之一有步枪,这就应该有200万支步枪,而对于机枪来说就是约四十分之一,约15万挺左右。

这就是说到了600万军队,这中间就有130万支步枪的差额和10万挺机枪的差额。

但是,这不是最终的数字,在抗战期间国军还因为战争等其他原因损失过大量枪支,具体方面有:1.被歼灭部队损失:如南京会战国军10万大军大部分被歼灭,只有少部分逃走,估计损失枪支要有2到3万支,常德会战国军57师基本被歼灭,1个师的武器基本损失,中条山会战国军十几万军队被歼灭,估计至少也损失枪支3到4万。

衡阳会战国军三个半师被歼灭,也损失了大量枪支。

2.其他战斗中被敌人俘获,国军打仗在战败时不注意销毁武器,故很多武器被鬼子完好无损的俘获,如第二次长沙会战日军缴获国军轻重机枪821挺,步枪7600支。

第三次长沙会战日军即便打败了,还是缴获了国军轻重机枪285挺,步枪3429支。

其他的如广州战役、桂林战役等也损失了大量枪炮甚至坦克。

在豫湘桂战役更是使一部分日军换装了国军的武器来打国军。

中国抗日战争中的战时科技创新抗日战争是中国近现代史上的重要篇章,也是中国人民奋起抵抗外侮的伟大斗争。

在这场战争中,科技创新起到了重要的作用。

本文将从军事武器、通信技术和医疗救治等方面,探讨中国在抗战期间的战时科技创新。

一、军事武器方面的科技创新在抗日战争中,中国军队不断革新和改进军事武器,有效增强了作战能力。

其中最具代表性的就是中国人民抗日军队使用的“九一式步枪”和“九六式轻机枪”。

“九一式步枪”是一款由中国军队自行研制的半自动步枪,它使用了先进的半自动射击技术,有效提高了射击速度和命中率。

这款步枪在装填弹药和射击精度方面都具有很大的优势,成为中国军队在抗战期间的主要步兵武器之一。

“九六式轻机枪”则是中国军队在抗战期间成功自主研制的轻机枪,它相比于日本军队所使用的轻机枪,拥有更高的射速和更长的射程。

这款轻机枪的出现,使得中国军队在对抗日军的战斗中能够具备更强大的火力优势。

二、通信技术方面的科技创新在抗日战争中,通信技术的发展对中国军队的作战指挥起到了重要的支持作用。

中国军队在战争中使用了一种名为“山光机”的无线电通信设备。

“山光机”是当时国内自主研发的一种先进无线电通信设备,它采用了新型的调频调制技术,能够传输更稳定、更清晰的通信信号。

这种设备在抗战期间被广泛使用,大大提高了中国军队的战场通信效率。

另外,中国军队还研制了用于情报传递的重要通信工具——“军人标志贴纸”。

这种贴纸是用特殊纸张印制而成,能够快速传递军方指令和情报,对于指挥员在战场上作出正确决策起到了重要的作用。

三、医疗救治方面的科技创新在抗日战争期间,中国军队的医疗救治工作也取得了一系列科技创新成果。

其中最为重要的就是由中国军队自主研制的“伤员救护车”。

“伤员救护车”是一种专门用于战场伤员救治的机动车辆,它配备了高精度的医疗设备和药品,并具有完善的救护设施,能够在极短的时间内将战场伤员转送到医院进行救治。

这种车辆的研制和使用,大大提高了中国军队对伤员的救护效率,减少了士兵的伤亡率。

抗日战争期间的中国坦克部队及作战抗战前中国坦克部队的发展中国最早装备坦克的是奉系军阀。

1922年,张作霖为同直系军阀进行最后的决战,从英法等国购买了大量的军备,包括36辆“雷诺”FT-17型坦克。

首批10辆“雷诺”坦克于1924年运到大连,型号为只装备机枪或装备37毫米炮的两种。

从1928年起,奉系军阀开始用“雷诺”坦克来抵抗蒋介石国民党北伐军的“二次北伐”。

战车队被派往河南参加战斗,损失6辆坦克。

不久奉军败退,战车队随奉军撤回东北。

在1929年发生的“中东路事件”期间,中国军队曾通过铁路向满洲里前线运送FT-17坦克,但尚未到达,苏联红军便取得全面胜利。

1931年夏,日本关东军发动“九·一八事变”,储存在东北的坦克几乎全被日军缴获或摧毁,原东北军的大量装备落入了日军手中,驻扎在沈阳的战车队的12辆FT-17坦克全部落入日军手中,标志着中国第一支装甲部队活动史的结束。

这些FT-17坦克后来和日军拥有的FT-17合编,参加了进攻黑龙江马占山抗日力量的作战,一部分FT-17坦克后来编入了“满洲国”的伪军——皇协军中的装甲车队。

1929年,国民政府财政部长宋子文从英国为自己的税警总队购买了24辆卡登·洛伊德超轻型坦克,开启了国民政府中央系军队的机械化历程。

1930年德国军事顾问乔治·魏采尔(GeorgWetzell)来华,大力推动了军事教育的发展,建立了许多特种兵军校,包括了交辎学校,推动了这些兵种的正规化发展。

1934年,在南京中华门外成立了辎重兵学校,1935年10月,筹建中的交通兵学校和辎重兵学校合并,成立了交辎学校,徐庭瑶中将任教育长(校长是蒋介石,教育长实际管理学校,徐庭瑶同时任即将成立的通讯兵学校教育长),开始战车战术的教学,学校中有一个战车教导营,营长彭克定。

在交辎学校成立时,还进口了一批新式的器材用作教学和训练,其中包括了坦克和装甲车。

交辎学校成立不久,学员队队长李承恩和徐庭瑶发生矛盾,李承恩辞去了队长职。

老萨谈杀倭第一利器--抗战中的国军两大迫击炮(抗战重武器系列)本文章为萨沙原创,如果转载请务必注明严格意义上说,今天说到的这种武器并不算重武器,不过在抗战的国军手中,却真是一件重武器。

老萨在这本书里面说了很多的炮,包括20毫米机关炮,37毫米反坦克炮,75毫米山炮,75毫米野炮,直到今天还在使用的美制105榴弹炮,威力无穷的德制sFH 18 150毫米重型榴弹炮。

不过,老萨可以这么说,以上任何一种火炮都没有今天要说到的火炮作用更大,它是抗战中国军绝对的炮兵火力支柱,杀伤了百分之六十左右的日军!它就是中国产60毫米和81毫米迫击炮!什么是迫击炮?现代的迫击炮是一种身管较短、射角很大的火炮,射角可达45°到85°,一般由炮身、炮架、座板、瞄准具四大件组成。

迫击炮的炮弹由炮口装填,依靠炮弹自身的重力下滑,以一定的速度撞击炮膛底部撞针而使底火发火,点燃发射药将迫击炮弹推出炮口。

炮弹飞出炮管以后,做抛物线运动,由引信引爆迫击炮弹里面的炸药,造成大量的弹片和高压,以杀伤爆炸点周边的敌人。

该炮以座板直接承受后座力,发射的炮弹是带尾翼的,以提高炮弹飞行的稳定性,增加精度和射程。

因为大部分迫击炮都是用于近距离的火力支援,由此得名“迫击”,也就是迫近炮击的意思。

--------------------------现代迫击炮的结构!迫击炮的历史迫击炮的祖先是臼炮。

臼炮是一种炮身短、射角大、初速低、高弧线弹道的滑膛火炮;其射程近,弹丸威力大,主要用于破坏坚固工事。

因为它的炮身短粗,外形类似中国捣米的石臼,因此在汉语中被称为“臼炮”。

臼炮最初出现于中国的13世纪,也就是元朝时期,是一种发射石弹的火炮。

到了中国明清时期,有很多臼炮诞生,比如明朝洪武十年(1377)铸造的轰城铁炮,口径210毫米,全长1米,两侧有耳轴。

另外比较出名的就是清康熙二十九年(1690)年所制的威远将军青铜炮。

与此同时,西方也在使用臼炮。

中国抗战期间的军事装备

中国抗战期间是中国历史上一个极其重要的时期,也是中国人民进

行抵抗和反抗的时刻。

为了保卫自己的国家和家园,中国军队使用了

各种各样的军事装备。

这些装备在战斗中发挥了关键作用,提供了中

国抵御日本侵略的能力和坚持战斗的勇气。

本文将对中国抗战期间使

用的军事装备进行介绍。

一、步兵武器

步兵是中国抗战期间的主力军。

为了提升步兵的战斗力,中国军队

使用了各种各样的步兵武器。

其中最常见的是步枪,例如著名的“九四式”步枪,它是基于德国的Mauser M 98步枪而改进的。

这种步枪具有

较长的射程和较高的精度,为中国军队在远距离射击中提供了一定的

优势。

此外,还有轻机枪、冲锋枪等武器的使用,这些武器在近距离

战斗中表现出色。

二、炮兵装备

炮兵是中国抗战期间的重要力量,起着火力支援和制敌的关键作用。

中国军队使用了各类步兵炮和火炮,其中包括榴弹炮、加农炮和火箭

炮等。

这些炮兵装备在阻击日军和进行地面战斗时发挥了重要作用。

特别是中国军队熟练运用的榴弹炮,可以有效地打击敌人的有生力量

和阵地,为中国军队在战场上取得胜利提供了强大的支持。

三、装甲车辆

虽然中国抗战期间的装甲车辆相对较少,但它们在战斗中的作用也

是不可忽视的。

中国军队主要使用了轻型坦克和装甲车等装备。

其中,华北局势紧张时引进的苏联T-26轻型坦克是中国军队最广泛使用的坦

克之一。

尽管它的装甲相对较轻,但在抵御日本军队的进攻和发起战

斗中仍然起到了关键作用。

四、飞机

中国抗战期间的空中战斗对中国军队的抵抗具有至关重要的意义。

尽管中国空军在装备和数量上与日本军队相比存在巨大的差距,但中

国军队仍然努力保卫自己的领空。

中国军队主要使用了国产的I-15和

I-16战斗机,这些战斗机在一些局部战斗中取得了一些胜利。

此外,

中国军队还使用了苏联的舰载机和轰炸机等。

五、海军装备

中国抗战期间的海战对中国军队的胜利至关重要。

中国军队使用了

各种各样的军舰来保卫自己的海岸线。

其中包括驱逐舰、潜艇和巡逻

舰等。

中国军舰在一些重要的战役中表现出色,对日本海军造成了一

定的威胁。

总结:

中国抗战期间的军事装备包括步兵武器、炮兵装备、装甲车辆、飞

机和海军装备等。

这些装备为中国军队在抗日战争中提供了支持,并

为中国人民坚守抗日烽火中提供了勇气和力量。

虽然装备的种类和数

量与日本军队相比存在差距,但中国军队凭借顽强的战斗意志和英勇

的军人,在中国的土地上展开了艰苦卓越的抵抗。

中国的军事装备不仅仅是一种武器,更是中国军人的不屈精神和中国人民的抵抗信念的象征。