脑卒中二级预防策略及药物评价

- 格式:ppt

- 大小:10.72 MB

- 文档页数:56

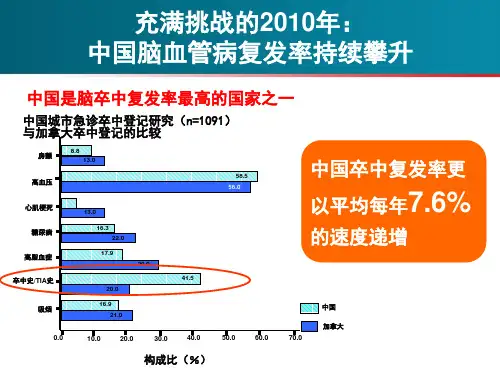

中国缺血性脑卒中和短暂性脑缺血发作二级预防指南(完整版)关键字:缺血性脑卒中短暂性脑缺血指南目前脑血管病已成为我国城市和农村人口的第一位致残和死亡原因,且发病有逐年增多的趋势。

流行病学研究表明,中国每年有150万~200万新发脑卒中的病例,校正年龄后的年脑卒中发病率为(116~219)/10万人口,年脑卒中死亡率为(58~142)/10万人口。

目前我国现存脑血管病患者700余万人,其中约70%为缺血性脑卒中,有相当的比例伴有多种危险因素,是复发性脑卒中的高危个体。

随着人口老龄化和经济水平的快速发展及生活方式的变化,缺血性脑卒中发病率明显上升,提示以动脉粥样硬化为基础的缺血性脑血管病[包括短暂性脑缺血发作(TIA)]发病率正在增长。

近10年来随着大量的有关脑血管病二级预防的随机对照试验(RCT)研究结果的公布,脑血管病的治疗有了充分的证据,许多国家都出台了相应的治疗指南。

尽管国外大量的研究资料为我们提供了具有重要参考价值的信息,但考虑到西方人群与中国人群在种族、身体条件、用药习惯、价值取向、文化背景、法律法规、社会福利体系等诸多方面还存在着很多的差异,出台适合中国国情的有中国特色的指南十分必要,也十分迫切。

由此而制订的指南更应切合我国的实际情况而不是盲目套用其他国家的指南。

为此,2008年7月成立了中国缺血性脑血管病二级预防指南撰写专家组,汇集了神经内科、心内科、内分泌科、重症监护病房、呼吸科、介入科、流行病学等多个学科的专家编写此指南。

在写作过程中,强调在循证医学原则指导下,参考国际规范,结合中国国情和临床可操作性制定,在有充分可靠证据时使用证据,无可依靠的证据时,则采用当前最好证据或经验达成的共识。

专家们整理了2008年10月以前发表的国内外大量的临床研究证据(其中包括部分基于中国人群的研究证据)以及相关的专家共识、治疗指南,在此基础上,经过广泛的讨论和意见征求、几易其稿,并在讨论过程中增加最新的研究证据,正式出台了本指南。

危(wei)险因素控制脑血管病的危(wei)险因素分为可预防和不可预防两类,应积极控制可预防的危(wei)险因素,如高血压、脂代谢异常、糖代谢异常、吸烟等。

一、高血压[推荐意见](1)既往未接受降压治疗的缺血性脑卒中或者TIA 患者,发病数天后如果收缩压≥140mmHg 或者舒张压≥90mmHg,应启动降压治疗(Ⅰ级推荐,A 级证据);对于血压<140/90mmHg 的患者,其降压获益并不明确(Ⅱ级推荐, B 级证据)。

(2)既往有高血压病史且长期接受降压治疗的缺血性脑卒中或者TIA 患者,如果没有绝对禁忌,发病数天后应重新启动降压治疗(Ⅰ级推荐,A 级证据)。

(3)由于颅内大动脉粥样硬化性狭窄(狭窄率70%~99%)导致的缺血性脑卒中或者TIA 患者,推荐收缩压降至140mmHg 以下,舒张压降至90mmHg 以下(Ⅱ级推荐,B 级证据)。

由于低血流动力学原因导致的脑卒中或者TIA 患者,应权衡降压速度与幅度对患者耐受性及血液动力学影响(Ⅳ级推荐, D 级证据)。

(4)降压药物种类和剂量的选择及降压目标值应个体化,应全面考虑药物、脑卒中的特点和患者 3 方面因素(Ⅱ级推荐,B 级证据)。

二、脂代谢异常[推荐意见](1)对于非心源性缺血性脑卒中或者TIA 患者,无论是否伴有其他动脉粥样硬化证据,推荐高强度他汀类药物长期治疗以减少脑卒中和心血管事件的风险(Ⅰ级推荐, A 级证据)。

有证据表明当LDL-C 下降≥50%或者LDL-C≤1.8mmol/L (70mg/dL)时,二级预防更有效(Ⅱ级推荐, B 级证据)。

(2)对于LDL-C≥2.6mmol/L (100mg/dL)的非心源性缺血性脑卒中或者TIA 患者,推荐强化他汀类药物治疗以降低脑卒中和心血管事件的风险(Ⅰ级推荐, A 级证据);对于LDL-C<2.6mmol/L (100mg/dL)的缺血性脑卒中/TIA 患者,目前尚缺乏证据,推荐强化他汀类药物治疗(Ⅱ级推荐,C 级证据)。

脑卒中二级预防危险分层评分脑卒中二级预防危险分层评分一、引言脑卒中是一种常见且严重的疾病,在全球范围内都造成了巨大的健康负担。

为了最大程度地减少脑卒中的发生和复发,预防成为了至关重要的环节。

而在预防脑卒中的过程中,二级预防发挥着非常关键的作用。

为了能够对脑卒中患者进行更精确的二级预防,并制定出更符合个体需求的治疗方案,脑卒中二级预防危险分层评分就应运而生。

二、什么是脑卒中二级预防危险分层评分?脑卒中二级预防危险分层评分是一种用于评估脑卒中患者二级预防风险级别的方法。

通过对患者的病史、临床表现、影像学检查等多方面信息的综合评估,可以将脑卒中患者划分为不同的风险层级,从而指导医生为患者制定不同的治疗方案。

三、脑卒中二级预防危险分层评分的意义1.个体化治疗脑卒中患者的临床表现和病因各不相同,在接受二级预防治疗时,一个统一的治疗方案并不能适用于所有患者。

脑卒中二级预防危险分层评分的意义在于,能够将患者区分为不同的风险层级,进一步确定患者所处的危险性,从而为患者制定个体化的治疗方案。

2.减少脑卒中复发风险对于脑卒中患者来说,复发的风险是非常高的。

适当的二级预防措施能够有效地减少复发的可能性。

通过脑卒中二级预防危险分层评分,医生能够更加精准地评估患者的复发风险,从而有针对性地制定防治方案,降低复发的风险。

3.促进患者的积极参与脑卒中患者经历过一次脑卒中后,对于健康的保护意识有了更加深刻的认识。

而通过脑卒中二级预防危险分层评分,患者能够全面了解自己所处的风险层级,并根据医生的建议制定出适合自己的预防措施,进一步促进患者的积极参与和主动预防。

四、如何进行脑卒中二级预防危险分层评分?脑卒中二级预防危险分层评分主要包括以下几个方面:1.病史评估通过患者的病史信息,包括芳龄、性别、既往病史等,对患者的危险性进行初步评估。

这些信息可以帮助医生了解患者的整体状况,初步判断患者所处的风险层级。

2.临床表现评估脑卒中患者的临床表现各不相同,通过评估患者的神经系统症状、血压、血糖、肢体活动能力等指标,可以更加全面地了解患者的临床状况,进一步确定患者所处的危险性。

脑卒中一二级预防的干预标准一、脑卒中高危人群的筛查及一级预防依据以下8项危险因素进行脑卒中高危人群风险评估,具备3项及以上即为高危人群(1)高血压病史(血压≥140/90 mmHg,合并糖尿病或肾病者血压≥130/80 mmHg,)或正在服用降压药;(2)房颤和心瓣膜病(脑卒中风险增加3-4倍);(3)吸烟;(主被动吸烟均可增加脑卒中的发病率。

一天吸烟不超过20支者危险系数3.8;一天吸烟不超过40支者危险系数5.0;一天吸烟40支以上者危险系数6.3)(4)血脂异常或未知;(血脂异常:TC≥5.7mmol/L,LDL-C>3.6 mmol/L,HDL-C<1.0 mmol/L)(5)糖尿病;(糖尿病病程每年可增加卒中风险3%,如≥10年风险增加3倍,Ⅱ型糖尿病卒中风险增加2倍,有专家认为高血糖即可增加脑卒中风险)(6)很少进行体育活动(体育锻炼的标准是每周锻炼≥3次、每次≥30分钟、持续时间超过1年。

从事农业体力劳动可视为有体育活动);(7)肥胖(BMI≥26 kg/m2)或腹型肥胖(腰围男性≥85cm,女性≥80cm);(8)有卒中家族史。

(父母双方直系亲属发生脑卒中或心脏病时年龄<60岁即为家族史)一级预防是指在疾病发生前的预防,即通过早期改变不健康的生活方式,积极主动地控制各种疾病的危险因素,从而达到使脑卒中不发生(或推迟发病年龄)的目的。

针对具有3项及以上危险因素的高危人群,根据个体危险程度不同,对其进行以下干预:生活方式干预包括健康饮食、适量运动、忌烟限酒、控制肥胖、良好的心态。

健康饮食每人每天平衡膳食如下(2)适量运动成年人每天进行累计相当于步行6000步以上的身体活动。

具体要求:每天至少运动1次;运动的时间不少于30分钟;每周至少运动5次;运动时保持适宜心率。

适宜心率(次/分)=170-年龄。

(3)戒烟、限酒主、被动吸烟都是脑卒中的重要危险因素,因此应戒烟。

有大量饮酒习惯的人尽可能控制在每日3标准杯(1标准杯=14g纯酒精,即约为45ml低度白酒,或120ml的葡萄酒,或360ml的啤酒)但不推荐通过少量饮酒预防脑卒中。

短暂性脑缺血发作指南一、定义短暂性脑缺血发作 ( transient ischemic attack, TIA) 是脑、脊髓或视网膜局灶性缺血所致的、未发生急性脑梗死的短暂性神经功能障碍。

在临床上表现为局灶性神经系统症状的急性发作,随后症状完全消退。

二、发病机制1、TIA 发病机制主要分为血流动力学型和微栓塞型。

(1)血流动力学型TIA 在动脉严重狭窄基础上因血压波动而导致远端一过性脑缺血,血压低于脑灌注代偿的阈值时发生TIA,血压升高、脑灌注恢复时症状缓解。

短暂 (2~10 分钟) 、重复、刻板的 T IA 发作提示为大动脉粥样硬化。

(2)微栓塞型TIA 又分为动脉源性和心源性。

其发病基础是动脉或心脏来源的栓子进入脑动脉系统引起血管阻塞,如栓子自溶则形成微栓塞型TIA。

如果栓子移动,阻塞远端血管,由于侧支循环的代偿或者处于亚功能区,则表现为弥散加权成像 ( diffusion- weigh ted imaging, DWI) 高信号但无临床神经功能缺损现象的 TIA。

单次发作且持续时间超过 1 小时以及多次不同形式发作均提示栓塞。

2、各种贫血、高凝状态和血流的分流,如锁骨下动脉盗血综合征也可导致 TIA。

三、流行病学1、2010 年我国 TIA 流行病学调查显示, 我国成人标化的 TIA 患病率为 2.27%, 知晓率仅为 3.08%, 在整个 TIA人群中,有5.02% 的人接受了治疗,仅4.07%接受了指南推荐的规范化治疗。

研究估算,全国有 2390万 TIA患者,意味着 TIA 已成为中国沉重卒中负担的重要推手。

2、鉴于TIA 的短暂性特征以及缺乏标准化国家监测系统,很难确定其真实发病率。

TIA 后90天内出现卒中的风险估计在10%-18% 之间,几乎一半的病例发生在首次 TIA 后的 2 天内,这就使得急诊科的快速评估和启动二级预防策略显得尤为重要。

在一项全国代表性的大型人群研究中,Kleindorfer 等人[3]估计 2002 年美国 TIA 的发病人数为 240,000例。

缺血性脑卒中二级预防研究进展缺血性脑卒中是指由于脑部血管阻塞导致的血液供应不足而引起的脑组织损伤。

它是脑卒中的主要类型之一,也是造成残疾和死亡的主要原因之一。

临床上,对于缺血性脑卒中的一级预防已经有了比较成熟的研究和指导,但对于二级预防研究还存在很多不足和挑战。

本文将从药物治疗、手术治疗和康复治疗等方面对缺血性脑卒中二级预防的研究进展进行综述,以期为临床实践提供指导和借鉴。

一、药物治疗缺血性脑卒中的药物治疗主要包括抗血小板药物、抗凝血药物、脂质调节药物和抗高血压药物等。

对于二级预防来说,主要是控制危险因素、预防再发脑卒中。

近年来,一些新的药物或治疗策略的应用为二级预防提供了新的选择。

1. 双抗血小板治疗:常用的双抗血小板治疗包括阿司匹林和氯吡格雷的联合应用。

近年来,研究发现将氯吡格雷与阿司匹林联合使用在某些情况下可能比单用一种抗血小板药物更有效。

在CAPRIE试验中,将氯吡格雷与阿司匹林联合使用明显降低了心肌梗死、缺血性卒中和心血管死亡的风险。

2. 新型抗凝血药物:除了传统的华法林,近年来一些新型的抗凝血药物也逐渐应用于缺血性脑卒中的二级预防。

达比加群和利伐沙班是两种口服直接凝血酶抑制剂,它们可以替代华法林进行长期抗凝治疗,减少出血风险。

3. 高强度他汀治疗:脂质调节药物在缺血性脑卒中的二级预防中具有重要作用。

研究表明,使用高强度他汀药物可以有效控制血脂,降低再发卒中的风险。

特别是对于有动脉粥样硬化病变的患者,高强度他汀治疗可以显著降低心血管事件的发生率。

4. 降压治疗:高血压是缺血性脑卒中的主要危险因素之一,因此降压治疗在二级预防中显得尤为重要。

目前常用的降压药物包括ACEI、ARB、钙通道阻滞剂和β受体阻滞剂等。

研究表明,积极的降压治疗对于预防再发脑卒中具有明显的益处,可以显著降低再发脑卒中的风险。

二、手术治疗对于一些特定的缺血性脑卒中患者,手术治疗可能是有效的二级预防措施。

主要包括颈动脉内膜剥脱术、动脉瘤夹闭术和脑血管成形术等。

中国缺血性脑卒中和短暂性脑缺血发作二级预防指南2014欧阳光明(2021.03.07)二、一般处理目前这部分的相关高等级研究证据较少,共识性推荐意见如下:(一)呼吸与吸氧(1)必要时吸氧,应维持氧饱和度>94%。

气道功能严重障碍者应给予气道支持(气管插管或切开)及辅助呼吸。

(2)无低氧血症的患者不需常规吸氧。

(二)心脏监测与心脏病变处理脑梗死后24 h内应常规进行心电图检查,根据病情,有条件时进行持续心电监护24 h或以上,以便早期发现阵发性心房纤颤或严重心律失常等心脏病变;避免或慎用增加心脏负担的药物。

(三)体温控制(1)对体温升高的患者应寻找和处理发热原因,如存在感染应给予抗生素治疗。

(2)对体温>38 ℃的患者应给予退热措施。

(四)血压控制1.高血压:约70%的缺血性卒中患者急性期血压升高[15,16],原因主要包括:病前存在高血压、疼痛、恶心呕吐、颅内压增高、意识模糊、焦虑、卒中后应激状态等。

多数患者在卒中后24 h内血压自发降低。

病情稳定而无颅内高压或其他严重并发症的患者,24 h 后血压水平基本可反映其病前水平[17]。

目前关于卒中后早期是否应该立即降压、降压目标值、卒中后何时开始恢复原用降压药及降压药物的选择等问题尚缺乏充分的可靠研究证据。

国内研究显示,入院后约1.4%的患者收缩压≥220 mm Hg(1 mmHg=0.133 kPa),5.6%的患者舒张压≥120 mm Hg[17]。

近期发表的中国急性缺血性脑卒中降压试验(The China Antihypertensive Trial in Acute Ischemic Stroke,CATIS),观察了4 071例48 h内发病的缺血性卒中急性期(入院24 h后)患者接受强化降压治疗对14 d内、出院时及3个月的死亡和严重残疾的影响,结果提示强化降压组无明显获益,但可能是安全的[18]。

2.卒中后低血压:卒中后低血压很少见,原因有主动脉夹层、血容量减少以及心输出量减少等。