形式体言「こと」「の」

- 格式:doc

- 大小:20.50 KB

- 文档页数:3

形式名词形式名词接在用言和句子之后,总括其概念,使其具有名词的性质。

这种只起语法作用,没有或者很少有具体意义的名词叫形式名词。

(一)の接在用言或部分助动词终止形之后,代替人或事物。

そこに立っているのは私の姉です。

天気が悪いのはいやです。

注:常用于「のです」这个句型中。

1、关于「のです」:「のです」由形式名词「の」和判断助动词「です」构成,增添断定,强调,说明,解释和提供某种依据的作用。

在口语中用「んです」①表示强调。

加强确认,肯定或疑问的口气。

王府井という町はほんとうに人が多いんですね。

彼は今何を考えているんでしょうね。

②表示说明,阐述原因,理由或提供某种依据。

A:どうしてご飯を食べないんですか。

B:おなかが痛いんです。

(03)その写真はどこでんですか。

1.とり2.とった3.とろう4.とっていて(二)形式名词「こと」接在用言,部分助动词终止形之后,表示某种情况或事实。

私は山に登ることが好きです。

私の趣味は世界の切手を集めることです。

常用句型有「动词连体形+ことがある」、「动词的た型+ことがある」、「动词连体形+ことになる」、「动词连体形+ことになっている」、「动词连体形+ことにする」1、「动词连体形+ことがある」表示某种现象或事件有可能不时或反复出现。

相当于汉语的“有时……”旅行会社で働いているので、時々外国へ行くことがある。

会社へは普通自転車へ行きますが、時々バスへ行くこともあります。

(05)ときどき日本の歌をことがあります。

1.歌うの2.歌い3.歌う4.歌います2、「动词的た型+ことがある。

表示过去经历过的事实,只出现一次。

相当于汉语的“曾经……”日本語で手紙を書いたことがあります。

(99)きのう田中さんが入院したを聞きましたが。

1.もの2.はず3.ため4.こと(01)こんなことは今までけいけんことがありません。

1.する2.した3.するの4.しよう3、「动词的连体形+ことになる」表示客观产生的某种情况,与自己的意志无关。

从认知语言学角度浅析形式名词“の”和“こと”的用法作者:罗兴瑶来源:《科技视界》2017年第04期【摘要】在日语教学中,关于形式名词「の」和「こと」的用法一直是辨析的难点所在。

两者作为形式名词,常常被互换使用,但是在日语中学习中,由于两者语感用法的微弱差别,学生误用的情况不时出现。

因此,本文以太宰治的作品《斜阳》为文本,从认知语言学角度出发,探究「の」和「こと」的用法区分。

【关键词】形式名词;认知语言学;日语教学1 认知体验和知觉体验形式名词也被称为形式体言,其本身并没有实质含义,接续在连体修饰语后面,发挥名词的功能,是名词分类的一种。

关于「の」和「こと」的用法区分,已有不少先行研究讨论过,其中,久野暲对两者的区分,提出了「具体」与「抽象」的原则,根据他的学说,「の」表现了具体的事态,而「こと」则变现了抽象的事态。

基于这个原则,近藤安月子从认知语言学的角度,用以下方法区分了二者。

「の」的后面,接续表感官的动词,或者接续作用于说话者眼前发生事态的动词。

与此相对,「こと」则是接续与传播相关的动词,或者是与表思考、判断的动词及指示动词。

换言之,以上论述可以理解为,「の」是把认知的体验体言化,而「こと」则是把知觉的体验体言化。

我们可以看一下「自然な日本語を教えるために」中所举的例子。

a.田中さんが友達と話していることが聞こえた(信息)(说话内容)(认知层面)b.田中さんが友達と話しているのが聞こえた(声音)(听觉对象)(知觉层面)虽然例文a的形式名词「こと」和例文b的形式名词「の」都具备,将「田中さんと友達と話している」(田中在和朋友说话)这一事实名词化的功能,但说话人想要传达的信息却有所不同。

根据近藤的学说,例文a的说话人,可以听见“田中”和他朋友说话的内容,也就是说,声音通过认知转化成了信息,表达了认知层面的含义。

而例文b的说话人,则是只听见“田中”和他朋友说话的声音。

这个声音,则是听觉的对象,不能作为信息在头脑中处理,因此这属于知觉层面的含义。

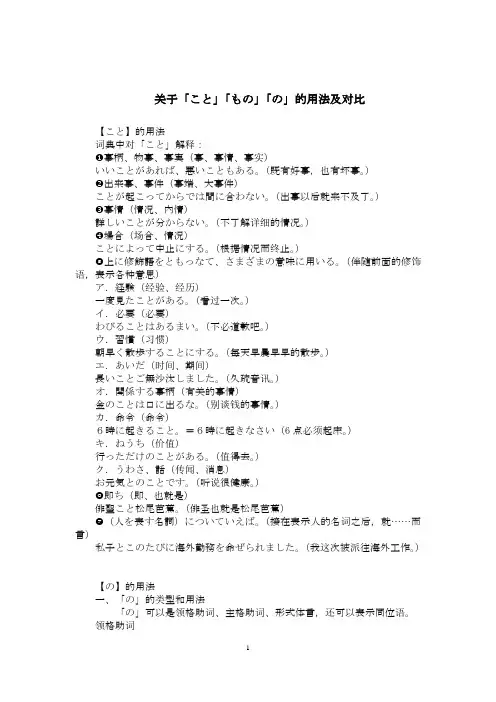

关于「こと」「もの」「の」的用法及对比【こと】的用法词典中对「こと」解释:◆事柄、物事、事実(事、事情、事实)いいことがあれば、悪いこともある。

(既有好事,也有坏事。

)❖出来事、事件(事端、大事件)ことが起こってからでは間に合わない。

(出事以后就来不及了。

)♦事情(情况、内情)詳しいことが分からない。

(不了解详细的情况。

)⌧場合(场合、情况)ことによって中止にする。

(根据情况而终止。

)⍓上に修飾語をともっなて、さまざまの意味に用いる。

(伴随前面的修饰语,表示各种意思)ア.経験(经验、经历)一度見たことがある。

(看过一次。

)イ.必要(必要)わびることはあるまい。

(不必道歉吧。

)ウ.習慣(习惯)朝早く散歩することにする。

(每天早晨早早的散步。

)エ.あいだ(时间、期间)長いことご無沙汰しました。

(久疏音讯。

)オ.関係する事柄(有关的事情)金のことは口に出るな。

(别谈钱的事情。

)カ.命令(命令)6時に起きること。

=6時に起きなさい(6点必须起床。

)キ.ねうち(价值)行っただけのことがある。

(值得去。

)ク.うわさ、話(传闻、消息)お元気とのことです。

(听说很健康。

)即ち(即、也就是)俳聖こと松尾芭蕉。

(俳圣也就是松尾芭蕉)(人を表す名詞)についていえば。

(接在表示人的名词之后,就……而言)私子とこのたびに海外勤務を命ぜられました。

(我这次被派往海外工作。

)【の】的用法一、「の」的类型和用法「の」可以是领格助词、主格助词、形式体言,还可以表示同位语。

领格助词接续方法:体言+の+体言「私は日本语の教师です。

」主格助词--作定语句的主语接续方法:体言+の+谓语+体言「ここは私の勉强している大学です。

」同位语接续方法:体言+の+体言从接续方法上看和领格助词一样,但作同位语时,在「の」前后的体言必须表达同一事物。

「留学生の山田さんは今上海にいます。

」形式体言(1)。

「私が勉强しているのはこの学校です。

」这里的「の」代表了「私が勉强している」的地方,在句子中是主语。

形式名词「こと」和「の」的用法区别

于鹏

【期刊名称】《日语知识》

【年(卷),期】2003(000)008

【摘要】@@ 在日语学习和教学中,经常碰到一个问题,就是形式名词「こと」和「の」的区别.如何根据不同情况区别使用,对于多数学习日语的人来说,的确有点难度.本文拟通过具体的例句,分别考查两者的区别.

【总页数】3页(P9-11)

【作者】于鹏

【作者单位】天津理工学院

【正文语种】中文

【相关文献】

1.浅析形式名词“こと”与“の”的区别——从实义名词“こと”的意义出发 [J], 王璐

2.关于形式名词「もの」与「こと」的辨析 [J], 马莹妮;

3.试论动词叙述文中形式名词「の」和「こと」的区别 [J], 任宏昊

4.从认知语言学角度浅析形式名词「の」和「こと」的用法——以《斜阳》为文本[J], 罗兴瑶

5.关于形式体言“こと”、“の”的用法区别 [J], 徐敏茹

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

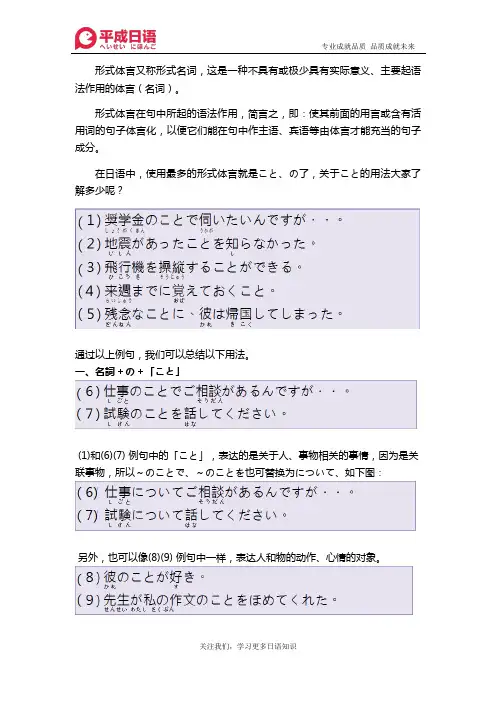

形式体言又称形式名词,这是一种不具有或极少具有实际意义、主要起语法作用的体言(名词)。

形式体言在句中所起的语法作用,简言之,即:使其前面的用言或含有活用词的句子体言化,以便它们能在句中作主语、宾语等由体言才能充当的句子成分。

在日语中,使用最多的形式体言就是こと、の了,关于こと的用法大家了解多少呢?

通过以上例句,我们可以总结以下用法。

一、名詞+の+「こと」

(1)和(6)(7) 例句中的「こと」,表达的是关于人、事物相关的事情,因为是关联事物,所以~のことで、~のことを也可替换为について、如下图:

另外,也可以像(8)(9) 例句中一样,表达人和物的动作、心情的对象。

在这里,通过加上“こと”,不仅可以表现为“他”“我的作文”本身,还可以表现各种事物的性质、内容。

二、名詞化的「こと」

“こと”是跟在动词、形容动词、形容词或句子后面,使他们名词化。

例如在说到自己的兴趣的时候,一般会说「私の趣味はスポーツです」「私の趣味は音楽です」。

但是,当你的兴趣是「映画を見る」的时候,怎么说好呢?是不是要把「映画を見る」变成像スポーツ、音楽这样的名词呢?因此有必要在「映画を見る」的后面添加「こと」。

接下来,我们再看一个例子。

假设你知道了在日本发生了海啸这样的“信息”。

“信息”是名词,我们试着代替这个名词,把「日本で津波があった」放进去。

试论动词叙述文中形式名词「の」和「こと」的区别摘要:有关形式名词,特别是「の」和「こと」的区别的先行研究已经有很多,基本的区分方法主要有:(1)依据形式名词所表示内容是抽象的还是具体的内容进行区分;(2)根据动作的内容是直接的还是间接的进行区分。

本文在先行研究的基础上,结合例句,发现了以上两个标准所无法解释的现象并加以分析。

关键词:副句主句同时性实现可能性试论动词叙述文中形式名词「の」和「こと」的区别①日语中的形式名词「の」和「こと」的使用方法对于日语学习者而言是一个既容易又复杂的存在。

说它容易,是因为形式名词,顾名思义,就是与实际名词相区别,可以将具有用言性质的内容名词化,语法功能单一;说它复杂,是因为根据与「の」和「こと」搭配使用的动词不同,相应的用法也会有些许不同,即根据共起的动词不同,在「の」和「こと」的选择上也各不相同。

例如:Josephs在其1976年发表的文章中久野的描述进行了补充,即使用「の」时一般表示“direct”(直接内容),而「こと」则表示“indirect”(间接内容)。

可是,仅仅依据以上的说明,笔者认为还不足以涵盖形式名词「の」和「こと」的全部用法,因此,本文将通过实例来再次观察和分析作为形式名词的「の」和「こと」的用法。

2 「の」和「こと」在句中的特征在两用句,即「の」和「こと」都可以使用的句子中,包含着「の」专用句(只能使用「の」来使用言性质的内容名词化的句子)和「こと」(只能使用「こと」来使用言性质的内容名词化的句子)专用句两种句子的特征,所以在表达时,使用哪一个形式体言更合适更贴切便成为了需要探讨的内容。

2.1 「の」专用句根据先行研究的标准,选取以下两个「の」专用句的例子:(2)田中は花子がタクシーに乗るのを見かけた。

(3)春子は父が来るのを待っていた。

这两个例子中只能使用「の」来使动词名词化,因为他们名词所标示的内容分别为「花子がタクシーに乗る」和「父が来る」这种具体的内容,如果使用「こと」的话就会显的很不自然。

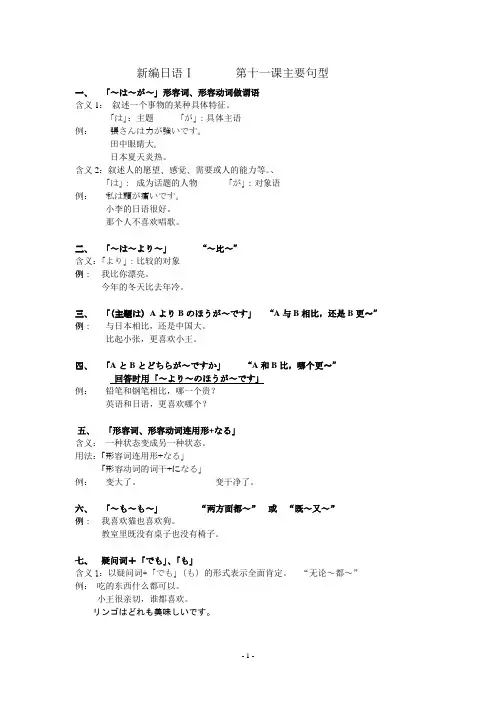

新编日语Ⅰ第十一课主要句型一、「~は~が~」形容词、形容动词做谓语含义1:叙述一个事物的某种具体特征。

「は」:主题「が」:具体主语例:張さんは力が強いです。

田中眼睛大。

日本夏天炎热。

含义2:叙述人的愿望、感觉、需要或人的能力等。

、「は」:成为话题的人物「が」:对象语例:私は頭が痛いです。

小李的日语很好。

那个人不喜欢唱歌。

二、「~は~より~」“~比~”含义:「より」:比较的对象例:我比你漂亮。

今年的冬天比去年冷。

三、「(主題は)AよりBのほうが~です」“A与B相比,还是B更~”例:与日本相比,还是中国大。

比起小张,更喜欢小王。

四、「AとBとどちらが~ですか」“A和B比,哪个更~”回答时用「~より~のほうが~です」例:铅笔和钢笔相比,哪一个贵?英语和日语,更喜欢哪个?五、「形容词、形容动词连用形+なる」含义:一种状态变成另一种状态。

用法:「形容词连用形+なる」「形容动词的词干+になる」例:变大了。

变干净了。

六、「~も~も~」“两方面都~”或“既~又~”例:我喜欢猫也喜欢狗。

教室里既没有桌子也没有椅子。

七、疑问词+「でも」、「も」含义1:以疑问词+「でも」(も)的形式表示全面肯定。

“无论~都~”例:吃的东西什么都可以。

小王很亲切,谁都喜欢。

リンゴはどれも美味しいです。

含义2:以疑问词+「も」的形式表示全面否定。

“一个也没(不)~”例:谁也不在。

什么也没买。

八、「できる」表示可能用法1:「对象语(部分名词)+が+できます」「~~~~~~~~~+は+できません」例:小李会英语不会日语。

用法2:「对象语(サ变动词词干)+が+できます」「~~~~~~~~~~+は+できません」例:我可以在房间朗读。

不能在这里学习。

用法3:「动词(基本型)+ことができます」「~~~~~~+ことはできません」例:小王会写日语。

山田不会用电脑。

九、动词做定语的形式用法: 「动词连体形+名词」例:去学校的时候,乘电车。

那是我做的料理。

日语形式名词详解一、形式名词日语把体言中表示实质性概念的体言叫作实质体言,例如“花、本、机(つくえ)、人、犬(ぃぬ)”等;把表示形式性概念的体言叫作形式体言,例如“わたし、ぁなた、三、五”等。

这是从词汇意义上划分的实质体言和形式体言,从语法上讲薏义不大。

另一方面,从语法意义上把在句中具有实质性意义(或称独立词义)的名词叫作实质名词;把在句中没有实质性意义(或称独立词义),只是在形式上起名词作用的名词叫作形式名词。

例如: 1. このへやにはぃろぃろなものがぁる。

(もの是实质名词)2. 富士山に登ったことがぁる。

(こと是形式名词)可见,语法上的形式名词与词汇意义上的形式体言是完全不同的两回事。

但是,在我国的传统日语教学语法体系中,很多人把语法上的形式名词叫作“形式体言”。

形式名词是从实质名词引申、演变来的。

因此,同一个名词在不同情况下可以用作实质名词,也可以用作形式名词。

例如:3. ことが起こってからでは遅すぎる。

(こと用作实质名词)4.朝は電車に仱欷胜?ことがぁる。

(こと用作形式名词)形式名词有以下特点:1. 不能单独使用,只能接在连体修饰语(主要是用言和部分助动词连体形,有时也有体言+の的形式)的后面,表示连体修饰语所限定的意义、内容。

形式名词离开了前面的连体修饰语,具体的意义、内容就无从谈起了。

2. 可以使用前面的用言具有体言的性质、资格,并且连同前面的用言一起后加助词、助动词等充当各种句子成分。

3. 可以表示某种附加意义。

由于形式名词具有以上特点,翻译中需要灵活掌握。

常用的形式名词有:こと、もの、ところ、わけ、はず、つもり、ため、せぃ、ぅぇ、ぅち、かわり、かぎり、とぉり、まま、ほぅ、ぃっぽぅ、かたわら、ほか、たび等。

二、こと1、接在用言连体形后面,使前面的用言具有体言的性质,表示前面的用言所限定的薏义、内容。

例如:健康を害することが一番恐しぃ。

2、接在体言十の的后面,表示“与......有关的事物”。

试论动词叙述文中形式名词「の」和「こと」的区别作者:任宏昊来源:《科技资讯》2014年第22期摘要:有关形式名词,特别是「の」和「こと」的区别的先行研究已经有很多,基本的区分方法主要有:(1)依据形式名词所表示内容是抽象的还是具体的内容进行区分;(2)根据动作的内容是直接的还是间接的进行区分。

本文在先行研究的基础上,结合例句,发现了以上两个标准所无法解释的现象并加以分析。

关键词:副句主句同时性实现可能性中图分类号:H36 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2014)08(a)-0212-01日语中的形式名词「の」和「こと」的使用方法对于日语学习者而言是一个既容易又复杂的存在。

说它容易,是因为形式名词,顾名思义,就是与实际名词相区别,可以将具有用言性质的内容名词化,语法功能单一;说它复杂,是因为根据与「の」和「こと」搭配使用的动词不同,相应的用法也会有些许不同,即根据共起的动词不同,在「の」和「こと」的选择上也各不相同。

例如:(1)世界に平和が訪れるの/ことを期待する。

根据先行研究的分类标准,这句话中用来对“和平到来”进行名词化时,使用「の」和「こと」都可以,并没有什么差别。

本文中笔者将针对这类情况,即既可以使用「の」也可以使用「こと」来进行名词化的情况,找出是否存在一种规则,可以判断使用更合适「の」还是使用「こと」更贴切自然。

1 先行研究在大多说的先行研究中,都有关于「の」和「こと」在使用方法上的区别。

当形式名词所表示的内容为“抽象内容”的时候,只能使用「こと」,反之,为“具体内容”时,则只能使用「の」。

(久野 1973)Josephs在其1976年发表的文章中久野的描述进行了补充,即使用「の」时一般表示“direct”(直接内容),而「こと」则表示“indirect”(间接内容)。

可是,仅仅依据以上的说明,笔者认为还不足以涵盖形式名词「の」和「こと」的全部用法,因此,本文将通过实例来再次观察和分析作为形式名词的「の」和「こと」的用法。

形式体言の和こと形式体言:又叫作形式名词,是一种一般不具有实际意义的词。

其作用是能够使它前面的用言变成名词化,从而使它们能在句中作主语,宾语等。

注:动词是不可以直接加助词的《动词→名词→助词》の:一般表示人,事,物こと:一般表示事情,事实,内容一般情况下两者都是可以互用的但是一下几种情况不可互换こと1.当后续动词为传达、表达等语言行为的动词言う(いう)知らせる(しらせる)伝える(つたえる)教える(おしえる)例如:みんなに明日授業がないことを知らせてください请通知大家明天没有课彼がお金を盗んだことを先生に話した把他偷钱的那件事情告诉了老师2.但后续为表示意志的动词願う(ねがう)祈る(いのる)許す(ゆるす)決める(きめる)例如:人に騙されることは絶対に許さない.绝对不允许被骗朝体操をすることに決めました。

规定要做早操3.表示指示的动词表す(あらわす)示す(しめす)暗示する(あんじする)4.惯用表达~ことができる~ ことがある等例:小野さんは料理を作ることができます。

小野会做饭。

私は日本で働いたことがあります。

我曾经在日本工作过。

そのことについては、彼に話したことがあります。

关于那件事情我曾经跟他说过.の1.当后续动词为表示感觉, 知觉等感官动词聞こえる(きこえる)、見える(みえる)見る(みる)、聞く(きく)例:彼らが喧嘩するのを見ました。

看见了他们吵架誰か叫んでいるのを聞こえました。

听见了谁在叫。

森さんが車から降りるのを見ました。

看见小森下车了2.惯用句型~のは~から(ため)です之所以~是因为~例:夜間学校をやめるのは、仕事が忙しくなるためです.之所以不去夜校是因为工作太忙了.気温が上がったのは春になったからです。

之所以气温上升是因为春天到了。

行きたくないのはあなたがいるから。

之所以不想去是因为你在.*总之,惯用表达方式除外在表示向别人传达的内容或决定的内容以及抽象的事情时用こと表示自己实际感觉到什么做什么等这些具体的行动或体验时用の。

日语形式体言构成的常见惯用型日语中常用的形式体言列出如下:こと、もの、の、ところ、はず、わけ、ため、まま、とおり、つもり、うえ、ほう、かわり、かぎり、うち、次し第だい。

1. こと ①“~たことがある”表示经历。

例:日本に行ったことがありますか。

(你去过日本吗?)②“~ことがある”表示“有时……”。

例:たまに人の名前を忘れることがある。

③“~ことにする”表示动作执行者的决定。

例:今日からタバコを止めることにする。

④“~ことになる”表示结果或决定。

例:来年、帰国することになると思います。

⑤“~ことができる”表示可能。

例:この店ではカードを使うことができる。

6) (动词/形容词 普通体)+ことか 表示强烈肯定语气、程度的强调。

常与どんなに、どれほど、なんと搭配使用。

※ 皆どんなに心配したことか。

7)(用言连体形)ことから 表原因。

因为…※ 二人の顔がよく似ていることから、親子ではないかと思った。

8)(表意志性的动词的基本形)+ことだ 表劝告、要求。

有必要…、最好…、应该…。

※ 上手になりたければ、しっかり練習することだ。

9)(动词基本形)+ことはない不必,用不着※ そんな小さいことで、怒ることはない。

10)(表示心情、感受的形容词、形容动词连体形/动词た形)+ことに令人…的是…※ 不思議なことに、彼はそんなばかな女と結婚した。

※ 嬉しいことに、弟は先月無事卒業した。

11) (人名/人称代词)+のことだから因为是…(用于积极事项) ※ 真面目な田中さんのことだから、約束を破ることは絶対ないよ。

2. もの①“~ものだ”表示感叹之意。

月日がたつのは早いものだ。

(时间过得真快啊!)②“~たもの(だっ)た”表示回忆以往常有的事情。

例:昔の川でよく泳いだものだ。

(以前我常在这条河里游泳。

)③“~ものではない”表示“不应该,不要……”。

例:人の悪口を言うものではない。

(不要说别人的坏话。

)4)表自然常理。

理应...※年を取ると、体力が衰えるものだ。

形式名詞(一)定義:実質名詞に対立する呼び名である。

<不完全名詞>とも言う。

元来の名詞としての実質的意味を喪失したごである。

常に、修飾語を伴って用いられる。

形式名詞と実質名詞と区別する境界は、はっきりしてないのが現状である。

種類:文法作用をする形式名詞:こと、もの、の1、「こと」(1)表示某事物,情形,内容,状态,事实等例:1、言うことはやさしいが、おこなうことは難しい。

2、思いがけないことを耳にしました。

3、そんなことがあったとはぜんぜん知りません。

(2)起到名词化作用例:1、健康を保つことが一番大切だ。

2、相手が先輩であることも忘れて、乱暴な言葉遣いをしてしまいました。

(3)「…ることがある」有时发生的事实。

例:1、あの人はたまには会うことがあります。

2、電車の事故で、遅刻することがあります。

(4)「…たことがある」表示经验例:1、私は富士山に登ったことがあります。

2、外国へ行ったことはありません。

(5)「…ることができる」表示可能例:日本語で手紙を書くことができます。

(6)「…ことになる」表示客观决定或结果例:1、来月、日本へ出張することになりました。

2、飛行機の中では、たばこをすってはいけないことになっています。

(7)「…ことにする」表示主观决定例:1、いろいろ比べてみて、この辞書を買うことにしました。

2、私は毎朝散歩することにしています。

(8)「…たことにする」表示虽然事情已经发生,但权当没有那回事情例:1、この話は聞かなかったことにしましょう。

2、きのうは休みましたが、出席したことにしてください。

(9)「…ことはない」没有…必要例:1、今さら彼にそんな手紙などを書くことはありません。

2、駅まで迎えに行くことはありません。

(10)「…こと」表示命令,用于书面语例:1、図書館から借りた本は、一週間以内に返すこと。

2、土曜日までに提出すること。

(11)「…ことだ」表示说话人的主观意见例:1、疲れたときは早く休むことだ。

「こと」「の」

「の」「こと」にはそれ自体、意味はなく、「音楽を聴く」を名詞化するという機能があるだけです。

「の」「こと」は、多くの場合、どちらでも使えます。

ただ、語感としては、「こと」の方がやや硬く、「の」はやや柔らかい感じです。

学術論文などを別にすると、一般に「の」が使われる例が多いようです。

いくつか例文を挙げておきます。

明日の試合で我々が勝つこと/のは確実です。

友だちが大勢、応援に来てくれたこと/のが嬉しいです。

テレビで北京に大雪が降ったこと/のを知りました。

「の」「こと」を使う文型には次のようなものがあります。

1.真偽、可能性を表わす述語の主語として

・・こと/のは、当然だ、確実だ、無理だ、本当だ、正しい、うそだ、など。

2.感情、評価を表わす述語の主語として

・・好きだ、きらいだ、悲しい、嬉しい、心配だ、必要だ、など。

3.思考、感情の対象(目的語)として

・・知る、疑う、悲しむ、喜ぶ、忘れる、恐れる、驚く、など。

二.「の」「こと」はどちらでも良い場合が多いと言いましたが、片方しか使えない場合もあるので、要注意です。

1.「こと」しか使えない場合

「私の趣味は、音楽を聴くことです」のように、「XはYです/だ/である」の文型でYの部分に「こと」を使った名詞節を使う場合です。

この場合、「こと」の代わりに「の」を使うことはできません。

次の例文を見ましょう。

今日の仕事は、部屋の大掃除をすることだ。

旅行が成功した主因は、好天に恵まれたことです。

私の夢は将来、医者になることである。

「・・・ことがある、・・・ことができる、・・・ことにする、・・・ことになる、ことはない」

のような文型でも、「の」は使えません。

学生時代にこの本を読んだことがあります。

来週、行くことにしましょう。

これで10回も話したことになります。

これ以上、話すことはありません。

後ろに来る動詞が「話す、伝える、約束する、命じる、祈る、希望する・・・」など発話に関する動詞の場合には、「こと」を使います。

明日、欠席することを伝えてください。

今後は遅刻しないことを約束します。

試験に合格されることを祈っています。

2.「の」しか使えない場合

「・・・のはXです」という文型があります。

強調したい(焦点を集めたい)部分をXのところに入れるのですが、この文型では「・・・のは」のところを「・・・ことは」にすることはできません。

勝ったのは山田さんです。

(山田さんが勝ちました)

北京へ行くのは来春です。

(来春、北京へ行きます)

遅刻したのはバスが来なかったためです。

(バスが来なかったので遅刻しました)

彼女と初めて出合ったのはここです。

(ここで彼女と初めて出合いました)

「何故、どうして、どこ、いつ、だれ、なに」などの疑問詞を使って、理由、場所、時間、人、物などを尋ねるときもこの文型です。

勝ったのはだれですか。

北京へ行くのはいつですか。

遅刻したのは何故ですか。

彼女と初めて出合ったのはどこですか。

述語が「見る、見える、聞く、聞こえる」などの知覚動詞の場合。

私は王さんが急いで走ってくるのを見ました。

部屋の窓から公園で子どもたちの遊んでいるのがよく見える。

朝、庭におりて、鳥がないているのを聞いた。

遠くで犬が吠えているのが聞こえる。

「感じる、感じられる」もこのグループに入ります。

後ろに来る動詞が「待つ、手伝う、じゃまする、やめる、止める」など。

子どもが寝るのを待って、テレビを見た。

家具を運ぶのを手伝ってください。

雨なので花見にゆくのをやめました。

「こと」「の」を用いた名詞修飾節は使用頻度の高い文型です。