油气聚集与分布

- 格式:doc

- 大小:374.50 KB

- 文档页数:11

鄂尔多斯盆地油气的分布特征及富集规律盆地基本概况,油气分布特征,构造特征、储层类型、烃源岩特征、油气藏类型及成藏主控因素分析。

鄂尔多斯盆地由于其具有与我国东、西部明显不同的地质构造背景,因而有着独特的油气聚集规律和分布特征。

主要表现在:①古生界以海相或海陆交互相沉积为主,烃源岩分布面积较广,且较稳定;②古生界以生气为主,而中生界以生油为主,油、气生成高峰时期趋于一致;③盆地主体部分地层平缓(地层倾角<1°),构造简单,并少见断裂,储集岩物性较差,因此油气以短距离运移为主,而油藏以自生自储岩性----地层圈闭为主。

根据含油气系统的基本研究方法,结合鄂尔多斯盆地的地质特征,该盆地含油气系统研究的总体思路可以概括为定源(烃源岩评价)-定时(生烃高峰或关键时刻)-定灶(生烃中心或生油洼陷)-定向(油气运移方向)-定位(油气运聚单元),下面根据这一原则,对鄂尔多斯盆地含油气系统予以初步分析。

烃源岩基本特征鄂尔多斯盆地存在J2, T3, C—P,O2四套烃源岩,其中几湖相泥岩和C一P系煤系泥岩是两套主要的烃源岩。

1.下古生界气源岩下古生界碳酸盐岩残余有机质丰度一般在0.12 %—0.33 %之间,平均为0.21% —0.22 %。

泥岩、泥灰岩烃源岩主要产于中奥陶统平凉组和上奥陶统克里摩里组、桌子山组及乌拉力克组,分布于中央古隆起西缘或南缘。

泥岩有机碳含量一般为0.4%—0.5 % ;泥灰岩残余有机碳含量大多在0.2%—0.5 %,最高达1.11 %。

干酪根镜检、干酪根碳同位素及轻烃组成等研究表明,鄂尔多斯盆地下古生界碳酸盐岩原始有机质类型为海相腐泥型生烃母质,即以I—II ]型干酪根为主。

有机质成熟度大多已进人高成熟阶段,故以生气为主。

2.上古生界烃源岩石炭一二叠系气源岩主要是一套海陆过渡相及陆相含煤岩系,主要发育在下石炭统本溪组、上石炭统太原组、下二叠统山西组,总体上分布较广。

煤主要分布于太原组和山西组。

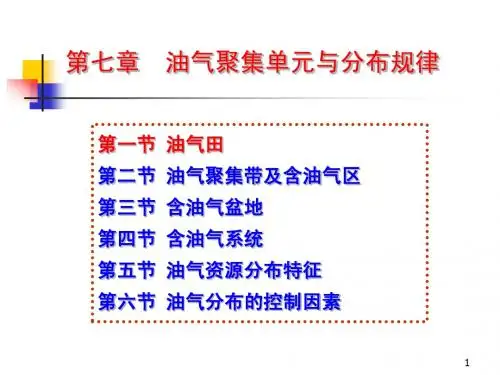

第七章油气聚集单元及分布规律

7.2 油气聚集带及主要类型

一、基本概念

油气聚集带:同一个二级构造带或岩性岩相变化带中,互有成因联系、油气聚集条件相似的一系列油气田的总和。

二级构造带:由若干个背斜或断层、或岩性尖灭、或生物礁等组成的构造带。

如背斜带、断裂(断层)带、单斜带等。

有利的油气聚集带:

沉积盆地油源区或其附近长期继承性隆起带,大型富油气盆地或凹陷中央隆起带最有利。

形成较早的构造带含油气较为有利。

沉积盆地大型斜坡带往往是有利的储集岩相带变化区,易形成各种地层和岩性圈闭。

生物礁、盐丘、古潜山等可形成各种特殊类型油气聚集带。

二、油气聚集带的主要类型

根据控制油气聚集带的主要地质因素,油气聚集带主要划分为:背斜型、断裂型、斜坡型

盐丘型、潜山型

生物礁型、砂岩透镜体型、岩性尖灭型

大庆油田构造平面及剖面图

松辽盆地油气田分布与生油区的关系 (据石油勘探开发科学研究院)

背斜型油气聚集带

潜山型油气聚集带

孙虎潜山构造带虎 16X

虎 19X 虎 8

(据赵贤正,2011)

生物礁型油气聚集带

黄金巷油田坦皮科油气区分布图(据《Geology of Giant Petroleum

Fields》)

有缘学习更多+谓ygd3076或关注桃报:奉献教育(店铺)

砂岩透镜体型油气聚集带

美国堪萨斯州岸外砂坝鞋带状油田平面图

(潘钟祥,1986)

7.2 油气聚集带及主要类型(完)。

鄂尔多斯盆地油气的分布特征及富集规律盆地基本概况,油气分布特征,构造特征、储层类型、烃源岩特征、油气藏类型及成藏主控因素分析。

鄂尔多斯盆地由于其具有与我国东、西部明显不同的地质构造背景,因而有着独特的油气聚集规律和分布特征。

主要表现在:①古生界以海相或海陆交互相沉积为主,烃源岩分布面积较广,且较稳定;②古生界以生气为主,而中生界以生油为主,油、气生成高峰时期趋于一致;③盆地主体部分地层平缓(地层倾角< 1°,构造简单,并少见断裂,储集岩物性较差,因此油气以短距离运移为主,而油藏以自生自储岩性----地层圈闭为主。

根据含油气系统的基本研究方法,结合鄂尔多斯盆地的地质特征,该盆地含油气系统研究的总体思路可以概括为定源(烃源岩评价→定时(生烃高峰或关键时刻→定灶(生烃中心或生油洼陷→定向(油气运移方向→定位(油气运聚单元,下面根据这一原则,对鄂尔多斯盆地含油气系统予以初步分析。

烃源岩基本特征鄂尔多斯盆地存在J2,T3,C-P,O2四套烃源岩,其中几湖相泥岩和C一P系煤系泥岩是两套主要的烃源岩。

1.下古生界气源岩下古生界碳酸盐岩残余有机质丰度一般在0.12 %-0.33 %之间,平均为0.21% -0.22 % 。

泥岩、泥灰岩烃源岩主要产于中奥陶统平凉组和上奥陶统克里摩里组、桌子山组及乌拉力克组,分布于中央古隆起西缘或南缘。

泥岩有机碳含量一般为0.4%-0.5 % ;泥灰岩残余有机碳含量大多在0.2%-0.5 % ,最高达1.11 %。

干酪根镜检、干酪根碳同位素及轻烃组成等研究表明,鄂尔多斯盆地下古生界碳酸盐岩原始有机质类型为海相腐泥型生烃母质,即以Ⅰ-Ⅱ1型干酪根为主。

有机质成熟度大多已进人高成熟阶段,故以生气为主。

2.上古生界烃源岩石炭一二叠系气源岩主要是一套海陆过渡相及陆相含煤岩系,主要发育在下石炭统本溪组、上石炭统太原组、下二叠统山西组,总体上分布较广。

煤主要分布于太原组和山西组。

第七章油气聚集单元及分布规律7.10 我国油气资源分布特点一、平面分布特征东部油区:裂谷盆地,以断陷—坳陷型为特色, 岩浆活动频繁, 地温梯度高,约为3.5-4.5℃/100m。

中部气区:克拉通型盆地,既有挤压机制,又有拉张机制,地壳厚度、地温梯度居中,2.0-3.0℃/100m。

西部油气区:造山带挤压型盆地,地壳厚度大, 地温梯度低,2.0℃/100m。

(据李国玉等,2005)●印度洋板块和太平洋板块俯冲作用的影响,在我国形成数量众多、类型较全的含油气盆地。

●在燕山-喜山运动作用下,接受了巨厚中—新生代陆相沉积,成为我国目前最重要的一些含油气区域。

全国油气资源的地理分布表(据新一轮油气资源评价,2010)地区石油,×108t 天然气,×1012m3远景资源量地质资源量可采资源量远景资源量地质资源量可采资源量东部418.14 324.41 100.25 4.64 2.77 1.47 中部120.63 86.48 20.23 18.04 10.11 6.37 西部270.78 175.13 47.87 15.85 11.60 7.46 南方 3.26 2.02 0.40 1.77 0.76 0.44 青藏121.26 69.61 14.00 2.86 1.69 1.03 近海151.50 107.36 29.27 12.72 8.10 5.26 全国1085.57 765.01 212.03 55.89 35.03 22.03我国石油资源主要分布于东部、西部、近海及中部,天然气资源主要分布于西部、中部及近海。

●石油可采资源在平原区与浅海、戈壁、黄土源和沙漠等复杂地形区几乎各占一半;平原区,占52%;复杂地形区,占48%。

●天然气可采资源主要分布在浅海、山地、沙漠、平原和戈壁,占全国的74%;平原区,占12%;复杂地形区,占62%。

二、纵向分布特征●海相与陆相生(储)油气层系在我国都很发育,在中—新生界陆相沉积之下,还有古生界及中—新元古界海相地层,构成多时代生(储)油气层系重叠的多层结构。

油气聚集与分布1油气聚集类型及分布特征1.1油气聚集主要类型油气聚集方式包括单体型、集群型、准连续型与连续型四种基本类型。

常规油气包括单体型和集群型,其中单体型主要为构造油气藏,油气聚集于构造高点,平面上呈孤立的单体式分布(图1);集群型主要为岩性油气藏和地层油气藏,油气聚集于较难识别的岩性圈闭和地层圈闭中,平面上呈较大范围的集群式分布。

图1常规与非常规油气聚集类型分布1.2油气分布特征常规油气藏主要发育在断陷盆地大型构造带、前陆冲断带大型构造、被动大陆边缘以及克拉通大型隆起等正向构造单元中,如中东地区前陆盆地山前大型构造,墨西哥湾等深水大型构造,中国松辽盆地白垩系长垣构造、库车前陆冲断带等,具有常规二级构造单元控制油气分布的特征。

油气或聚集于构造高点,平面上呈孤立的单体式分布;或聚集于岩性圈闭和地层圈闭中,平面上呈较大规模的集群式分布(图1)。

流体分异作用强,具有统一的油气水界面和压力系统,储层物性好。

具有资源丰度较高,单井自然工业产量较高,开发难度低等特点。

2复式油气聚集带类型和分布特点在含油气盆地(凹陷)中油气生成、运移和富集的条件主要受断块活动、生油、沉积和圈闭等因素控制,在盆地的不同构造部位形成了不同规模的油气聚集单元,相应地可区分为油气藏、油气聚集区(带)和油气富集区等。

2.1油气藏类型和分布特点油气藏是油气聚集的一个基本单元,而是且依附于一定的油气藏类型组合,并有一定的展布规律。

从勘探实际出发,渤海湾盆地油气藏分类应以圈闭形态为分类标准,大致可分为五大类。

这五大类油气藏是背斜构造型、断块构造型、岩性型、地层不整合型和复合型等。

其中同生断层逆牵引背斜、块断隆起披覆构造和古潜山等三种类型油气藏是本区的主要油气藏类型,油气富集程度高,这三种油气藏的地质储量占70%-75%左右。

渤海湾盆地油气藏类型分布特点是:(1)油气藏类型受盆地不同的含油气结构层系控制。

盆地各凹陷都具有三套含油气结构层系,即断陷前含油气层系、断陷期含油气层系和坳陷期含油气层系,相应地形成不同类型生储盖组合。

第一节油气的聚集油气二次运移的结果有两种情况,一种是如果运移过程中无盖层阻挡,油气将一直向上倾方向运移,直至散失到地表;另一种是运移过程中遇到合适的圈闭,油气将停止运移,在圈闭中聚集起来。

油气聚集:就是指油气在储层中由高势区向低势区运移的过程中遇到圈闭时,进入其中的油气就不能继续运移,而聚集起来形成油气藏的过程。

一、单一圈闭油气聚集的原理1、渗滤作用:Cordell(1977)、 Roberts(1980)等人认为含烃的水或随水运移的油气进入圈闭以后,因为一般亲水的、毛细管封闭的盖层对水不起封闭作用,水可以通过盖层而继续运移;而对烃类则产生毛细管封闭,结果把油气过滤下来在圈闭中聚集。

在水动力和浮力的作用下,水和烃可以源源不断地补充并最终导致在圈闭中形成油气藏。

2、排替作用:Chapman(1982)认为泥质盖层中的流体压力一般比相邻砂岩层中的大,因此圈闭中的水是难以通过盖层的。

另外油气进入圈闭后首先在底部聚集,随着烃类的增多逐渐形成具有一定高度的连续烃相,在油水界面上油水的压力相等,而在油水界面以上任一高度上,由于密度差油的压力都比水的压力高,因此产生了一个向下的流体势梯度,致使油在圈闭中向上运移同时把水向下排替直到束缚水饱和度为止。

油气在静水条件下进入单一的背斜圈闭时,首先在最高部位聚集起来,较晚进入的依次由较高的向较低的部位聚集,一直到充满整个圈闭为止。

在圈闭中,油、气、水按密度分异。

气居上,油居中,水在底下。

这时,该圈闭的聚油作用阶段已经结束。

若再有油经过时,就通过溢出点向上倾方向溢出;但对天然气则不同,由于气比油轻,它可以继续进入圈闭,并排替原被石油所占据的那部分储集空间,这一过一直进行到圈闭的整个容积完全被天然气所占据为止。

至此,对于单一圈闭来说,油气聚集的过程已完全。

对于具有溢出点的非背斜圈闭,油气聚集过程与背斜圈闭基本上是一致的。

李明诚认为,当上覆盖层只有毛细管封闭时,在油气聚集过程中渗滤和排替作用都可能存在。

油气聚集与分布1油气聚集类型及分布特征1.1油气聚集主要类型油气聚集方式包括单体型、集群型、准连续型与连续型四种基本类型。

常规油气包括单体型和集群型,其中单体型主要为构造油气藏,油气聚集于构造高点,平面上呈孤立的单体式分布(图1);集群型主要为岩性油气藏和地层油气藏,油气聚集于较难识别的岩性圈闭和地层圈闭中,平面上呈较大范围的集群式分布。

图1常规与非常规油气聚集类型分布1.2油气分布特征常规油气藏主要发育在断陷盆地大型构造带、前陆冲断带大型构造、被动大陆边缘以及克拉通大型隆起等正向构造单元中,如中东地区前陆盆地山前大型构造,墨西哥湾等深水大型构造,中国松辽盆地白垩系长垣构造、库车前陆冲断带等,具有常规二级构造单元控制油气分布的特征。

油气或聚集于构造高点,平面上呈孤立的单体式分布;或聚集于岩性圈闭和地层圈闭中,平面上呈较大规模的集群式分布(图1)。

流体分异作用强,具有统一的油气水界面和压力系统,储层物性好。

具有资源丰度较高,单井自然工业产量较高,开发难度低等特点。

2复式油气聚集带类型和分布特点在含油气盆地(凹陷)中油气生成、运移和富集的条件主要受断块活动、生油、沉积和圈闭等因素控制,在盆地的不同构造部位形成了不同规模的油气聚集单元,相应地可区分为油气藏、油气聚集区(带)和油气富集区等。

2.1油气藏类型和分布特点油气藏是油气聚集的一个基本单元,而是且依附于一定的油气藏类型组合,并有一定的展布规律。

从勘探实际出发,渤海湾盆地油气藏分类应以圈闭形态为分类标准,大致可分为五大类。

这五大类油气藏是背斜构造型、断块构造型、岩性型、地层不整合型和复合型等。

其中同生断层逆牵引背斜、块断隆起披覆构造和古潜山等三种类型油气藏是本区的主要油气藏类型,油气富集程度高,这三种油气藏的地质储量占70%-75%左右。

渤海湾盆地油气藏类型分布特点是:(1)油气藏类型受盆地不同的含油气结构层系控制。

盆地各凹陷都具有三套含油气结构层系,即断陷前含油气层系、断陷期含油气层系和坳陷期含油气层系,相应地形成不同类型生储盖组合。

下第三系为本区主要的生储油岩系,具有“自生自储”特点,属于断陷期含油气层系。

在下第三系地层的顶部和底部存在区域性不整合面,以不整合面为界,在其下部为断陷前含油气层系(包括中古生界、中上元古界以及结晶基岩),具有“新生古储”成油组合特点。

在不整合面之上为坳陷期含油气层系,为上第三系的“下生上储”的成油组合。

不同含油气结构层系都有各自的主要油气藏组合类型。

断陷前含油气层系以古潜山油藏为主,断陷期含油气层系以逆牵引背斜、挤压构造和底辟隆起等构造油气藏为主,还发育多种类型地层岩性油气藏,油气潜量大。

坳陷期含油气层系以披覆构造和地层圈闭等次生油气藏为主,油气藏埋深浅,油质重,均为重质油油藏。

(2)在平面上油气藏类型受构造圈闭或地层岩性圈闭分带性控制。

在凹陷陡坡带以逆牵引背斜油气藏为主,而其边缘发育地层超覆油气藏和断层遮挡岩性油气藏。

在凹陷缓坡带以披覆构造油气藏和断块油气藏为主,还发育粒屑灰岩岩性油气藏和断层遮挡岩性油气藏。

在凹陷中部发育古潜山油气藏、挤压构造油气藏或底辟隆起油气藏,还发育透镜状岩性油气藏和砂岩上倾尖灭油气藏(图2 )。

图2 渤海湾断陷盆地油气藏分布模式图1-地层不整合油气藏,2-断块油气藏,3-披覆构造油气藏,4-粒屑灰岩岩性油气藏,5-挤压构造油气藏,6-砂岩上倾尖灭油气藏,7-古潜山油气藏,8-透镜状砂岩岩性油气藏,9-地层超覆油气藏。

10-逆牵引背斜油气藏,11-断层岩性油气藏(3)在纵向上原生性油气藏分布受生油岩有机质热演化程度控制,主要与“液态窗”分布范围有关。

油气藏分布序列是:气藏—油气藏—油藏—凝析气藏—气藏。

在埋深3000-4300米以下分布大量凝析气藏。

2.2复式油气聚集带类型及其分布在含油气断陷盆地中,由于断块活动强烈、断层发育、岩性岩相变化大、地层超覆不整合和沉积间断多,在二级构造带背景上有利于多种类型圈闭形成,不仅发育背斜构造和断块圈闭,还在不同层系中广泛分布了多种类型地层岩性圈闭。

这些储油圈闭具有一定的地质成因联系,有相同的油气运移和聚集过程,形成了以一种油气藏类型为主,而以其它类型油气藏为辅的多种类型油气藏的群集体,具成群成带分布特点,在平面上构成了不同层系、不同类型圈闭油气藏叠置连片的含油气带,称为复式油气聚集带。

复式油气聚集带主要受二级构造带、区域性断裂带、区域性岩性尖灭带、物性变化带、地层超覆带和地层不整合等多种因素控制,而其中某一因素在油气聚集和富集过程中起了主导作用,其它诸因素仅处于从属地位。

因此复式油气聚集带常常是以一种油气藏类型为主,其它类型为辅的多种类型油气藏的群集休。

按上述诸因素相应地可分为以下几种类型的复式油气聚集带(图3)。

图3 渤海湾盆地复式油气聚集带类型图(1)以逆牵引背斜带为主体的复式油气聚集带,如胜坨一永安镇油气聚集带,是以逆牵引背斜油藏为主,次为断块油藏和砂岩上倾尖灭油藏。

(2)以挤压构造带为主体的复式油气聚集带,如柳泉和黄于热等油气聚集带,一般以挤压背斜构造油气藏为主,次为断块油气藏和岩性油气藏。

(3)以底辟隆起为主体的复式油气聚集带,如文明寨一文留油气聚集带,以底辟隆起油藏为主,断块油藏和砂岩上倾尖灭油藏为辅。

(4)以披覆构造带为主体的复式油气聚集带,如兴隆台和孤岛一孤东油气聚集带,以披覆构造油藏为主,次为断块、逆牵引背斜和岩性等圈闭油气藏。

(5)地层超覆带为主体的复式油气聚集带,如单家寺一林樊家油气聚集带,以地层超覆油气藏为主,次为断块和断层遮挡岩性油气藏。

(6)以地层超覆不整合“基岩”块体油气藏为主体的复合油气聚集带,如任丘、苏桥和东胜堡一静安堡等油气聚集带,以古潜山气藏为主,次为披覆构造、逆牵引背斜和断块等圈闭油气藏。

(7)以地层不整合为主的复式油气聚集带,如曙光-欢喜岭油气聚集带,以地层不整合油藏为主,次为断块、古潜山或岩性等圈闭油气藏。

(8)以砂岩上倾尖灭带为主体的复式油气聚集带,如高升油气聚集带,以砂岩上倾尖灭油藏为主,次为粒屑灰岩岩性油藏。

2.3油气富集区形成的基本条件油气富集区是渤海湾盆地内一级块断体控制下的生油中心和块断体内配套圈闭类型的组合所形成的特定的油气聚集区,即是渤海湾盆地中的一个油气富集区。

每个油气富集区都有一种主要油气藏类型,而辅以其它类型油气藏。

其形成的基本条件是:(1)油气富集区的油气藏都围绕生油中心呈环带状分布,并受生油区的控制。

(2)油气富集区都是以一种主要圈闭类型与储集岩体(包括三角洲砂体、湖底扇砂体、湖相粒屑灰岩分布区和碳酸盐岩古岩溶或裂隙发育区)有机配合而形成。

(3)油气富集区受生油岩成熟期和构造圈闭形成期的良好配置而形成。

(4)最主要的或规模较大的油气富集区,大多分布在盆地内部的渐新世早中期发育的断陷。

按上述诸因素渤海湾盆地油气分布大体可归纳为四种类型油气富集区。

(1)同生断层逆牵引背斜和同生断层底辟隆起油气藏类型的复式油气富集区。

在主要生储盖发育阶段,块断体升降幅度较大,凹陷相对开阔,面积较大,都形成以同生断层逆牵引背斜和同生断层底辟隆起为主要圈闭类型的油气富集区。

如东营凹陷,这种类型油藏的地质储量占凹陷总储量的75%。

(2)同生断层披覆构造油气藏为主的复式油气富集区。

在相对狭窄凹陷中,其周缘块断隆起发育,在块体的倾没部位渐新统或上第三系地层超覆在隆起上,形成了披覆构造圈闭。

由于紧邻生油凹陷,又具备良好生储盖组合,成为油气运聚的有利场所,形成以披覆构造油藏类型为主的油气富集区。

如沾化凹陷80%以上的油气富集在披覆构造圈闭中。

(3)地层超覆不整合“基岩”块体油气藏为主要类型的复式油气富集区。

在前第三系“基岩”块断隆起背景上,形成了块断体岩溶区,又被次一级基岩断裂切割改造成为堑垒相间排列的地质结构,使生油岩直接覆盖或以断层面的形式与岩溶块断体直接接触,组成“新生古储”成油组合,形成了古潜山为主要类型油气富集区。

(4)多层系多种油气藏类型复合油气富集区。

在一个油气富集区中,在不同构造部位不同层系中发育了特定的油气藏类型,一般都是由构造、岩性、断层和地层不整合等多种因素控制一,形成了多种类型油气藏的复合富集区。

如辽西凹陷油气藏圈闭类型多,形成岩性、地层不整合、古潜山、披覆构造和断块等多种类型复合油气富集区。

3断陷盆地油气聚集及成藏机理3.1断陷盆地的油气聚集模式根据济阳坳陷及其滩海地区油气聚集带成藏特征,可将其归纳为低凸式、陡坡式、中央隆起式、缓坡式、洼陷式和凸起式6种主要油气聚集模式。

3.1.1低凸式油气聚集模式由于受燕山、喜山运动及郯庐断裂作用,济阳坳陷东部及其滩海地区发育了多个低凸式二级构造(带)。

该类构造具明显的双层构造,下为古生界和(或)前震旦系残丘潜山,上为第二系披覆背斜构造(图4)。

圈闭类型以大型潜断披覆背斜为主,翼部还发育有不同种类的地层圈闭。

构造两而临洼,油源非常丰富;低凸起持续缓慢抬升,其周缘边界断层(裂)长期活动,成为油气运移的良好通道。

该类构造而积大(一般为几十至几百km2) ,埋深中等,储层物性较好,极易形成亿吨级大油田(如孤岛、孤东等油田),成为济阳坳陷最有利的复式油气聚集带。

图4 低凸式油气聚集模式3.1.2陡坡式油气聚集模式陡坡带上接凸起下临洼陷,下第二系沿陡坡带发育众多的冲积扇三角洲沉积体系,为油气运聚创造了十分有利的条件。

由于主断裂(层)长期持续活动,在断层内侧便形成了多个大型滚动背斜构造(图5);又因主断裂(层)分阶,便形成了断块山等。

该二级构造带可进一步细分为内带和外带。

内带以大型滚动背斜圈闭为主;外带主要发育有各种类型冲积扇形成的砂砾岩体岩性圈闭、断块断披覆圈闭。

陡坡式油气聚集带也已成为济阳坳陷最有利的复式油气聚集带。

图5 陡坡式油气聚集模式3.1.3中央背斜式油气聚集模式济阳坳陷典型的中央背斜带有东营凹陷中央背斜带和惠民凹陷中央背斜带。

该类构造带在盆地演化早期与洼陷为一体,由于塑性拱张或地壳局部抬升,在中、后期易形成背斜带(图6)。

此类背斜带多发育于大型凹陷的中部,两侧临洼,其油源条件十分丰富。

中央背斜带演化具有临近洼陷同沉积拱升的特点,往往是大型三角洲沉积的有利地区,对沉积储层发育非常有利。

大型三角洲前缘砂体直接覆盖于早期烃源岩之上或侧向插入两边的生油洼陷之中,形成了一种十分有利的运聚配置,为大中型油气田的形成创造了有利的条件(如东辛)。

目前,中央背斜式油气聚集带已成为济阳坳陷又一种重要的复式油气聚集带。

图6 中央背斜式油气聚集模式3.1.4缓坡式油气聚集模式缓坡带是济阳坳陷十分发育的一种二级构造带,该类构造带外接凸起,内临洼陷(图7),地层现今坡度小(0 -300),构造变动持续缓慢,地层超覆不整合发育,有利于油气侧向运移。