网络空间安全战略思考与启示_沈昌祥

- 格式:pdf

- 大小:1.56 MB

- 文档页数:3

![[网络空间安全导论][沈昌祥,左晓栋][电子教案 (1)[9页]](https://uimg.taocdn.com/b494814814791711cc7917e1.webp)

院士沈昌祥:网络安全不是“自主可控”而是“安全可信”《网络安全法》于2017年6月开始正式施行。

作为维护我国网络空间主权和国家安全,保护公民信息合法权益的基础性法律,它的施行标志着我国网络安全保障迎来新时代。

守住网络安全防线,打好网络信息攻坚战,构建安全可信的网络体系。

光明网记者专访了中国工程院院士、我国著名信息系统工程专家沈昌祥。

Q光明网记者:在施行的《网络安全法》条文中,提到要推广安全可信的网络产品和服务。

您如何解读法律对网络安全的保障作用?安全可信的网络体系如何构建?A沈昌祥院士:《网络安全法》正式实施。

有了网络安全法,我们的网络空间安全有法可依,也就是有法必依,这样才能建立法治的信息社会。

没有法,不能成为有序健康发展的社会。

“安全是发展的前提,发展是安全的保障。

”谈到《网络安全法》,我认为最重要的是两个方面:一是监管信息的建立,二是解决核心技术、构建健康的安全的可信的网络体系。

“核心技术受制于人的问题”是最大的被动。

《网络安全法》第16条要求国务院、省、自治区、直辖市加大力度支持网络安全技术的研究开发和利用。

其中,最为突出的一点是“推广安全可信的网络产品和服务”。

《网络安全法》没有讲“安全可控”,更没有说“自主可控”,也没有说“安全可靠”,这些词有争议的,最后科学的表达是“安全可信”。

“自主可控”并不安全,因为安全是科学问题。

“安全不是因为别人做的就不安全,自己做的就安全。

”所谓安全,是因为我们计算机科学以前犯了个“错误”,只讲计算输入,不讲安全防护。

“这就相当于人生了个没有免疫系统功能的残疾孩子。

”因此,我们必须要建立免疫系统。

我们人体要健康,必须得有免疫系统。

以前,没有免疫系统的IT设备系统,像人一样只能生活在无菌状态下进行病毒查杀,没有免疫系统的“孩子”抗灾能力太差,门关起来小心翼翼也会吓着孩子。

同样,我们的防火墙也是如此,被动防护查杀,我称之为“老三样”,这不解决问题。

因此《网络安全法》要求推广安全可信网络产品和服务,这是非常科学的。

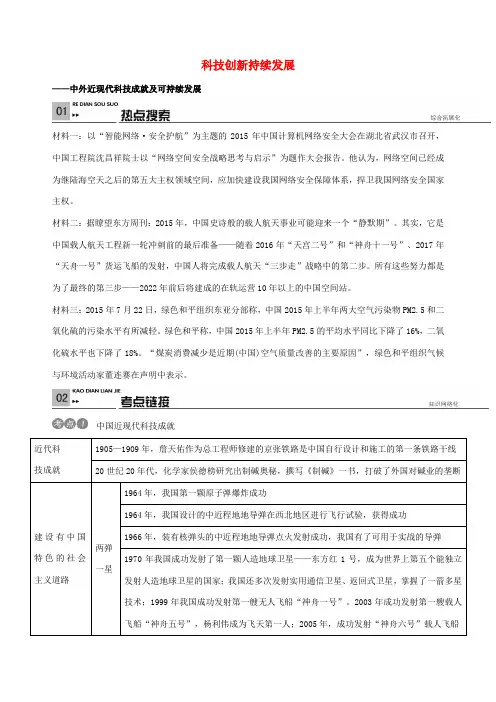

科技创新持续发展——中外近现代科技成就及可持续发展材料一:以“智能网络·安全护航”为主题的2015年中国计算机网络安全大会在湖北省武汉市召开,中国工程院沈昌祥院士以“网络空间安全战略思考与启示”为题作大会报告。

他认为,网络空间已经成为继陆海空天之后的第五大主权领域空间,应加快建设我国网络安全保障体系,捍卫我国网络安全国家主权。

材料二:据瞭望东方周刊:2015年,中国史诗般的载人航天事业可能迎来一个“静默期”。

其实,它是中国载人航天工程新一轮冲刺前的最后准备——随着2016年“天宫二号”和“神舟十一号”、2017年“天舟一号”货运飞船的发射,中国人将完成载人航天“三步走”战略中的第二步。

所有这些努力都是为了最终的第三步——2022年前后将建成的在轨运营10年以上的中国空间站。

材料三:2015年7月22日,绿色和平组织东亚分部称,中国2015年上半年两大空气污染物PM2.5和二氧化硫的污染水平有所减轻。

绿色和平称,中国2015年上半年PM2.5的平均水平同比下降了16%,二氧化硫水平也下降了18%。

“煤炭消费减少是近期(中国)空气质量改善的主要原因”,绿色和平组织气候与环境活动家董连赛在声明中表示。

中国近现代科技成就近代科技成就1905—1909年,詹天佑作为总工程师修建的京张铁路是中国自行设计和施工的第一条铁路干线20世纪20年代,化学家侯德榜研究出制碱奥秘,撰写《制碱》一书,打破了外国对碱业的垄断建设有中国特色的社会主义道路两弹一星1964年,我国第一颗原子弹爆炸成功1964年,我国设计的中近程地地导弹在西北地区进行飞行试验,获得成功1966年,装有核弹头的中近程地地导弹点火发射成功,我国有了可用于实战的导弹1970年我国成功发射了第一颗人造地球卫星——东方红1号,成为世界上第五个能独立发射人造地球卫星的国家;我国还多次发射实用通信卫星、返回式卫星,掌握了一箭多星技术;1999年我国成功发射第一艘无人飞船“神舟一号”。

![[网络空间安全导论][沈昌祥,左晓栋][电子教案 (5)[20页]](https://uimg.taocdn.com/5915e18450e2524de5187e6c.webp)

与此同时,沈昌祥对于人才培养的目标有了更深入的思考:网络空间安全人才不能定位为工科生。

他对记者说,网络空间安全的治理错综复杂,要有法可依,有法必依,必须以法律为顶层设计,强化法治思维;更进一步说,网络空间安全是文、理、工的综合交叉学科,也是自然科学与社会科学交叉的学科。

因此,网络空间安全的高层次人才,不能受工科生的定位所限。

“聪者听于无声,明者见于未形。

”沈昌祥预见并明确地提出这个问题,体现了他作为网络空间安全专家的战略眼光。

如今北京航空航天大学、四川大学等高校网络空间学院的培养计划中加入了法律、管理、新闻传播等专业的学科知识,就是沿用了沈昌祥的交叉学科平台的思路。

一流网络空间安全学院要有一流的师资队伍。

网络空间安全学科虽起步曲折,但在沈昌祥等学者不遗余力的推动下,终于在高等教育学科体系中获得了一席之地。

2017年北京航空航天大学、中国科学技术大学等7所大学被确定为首批一流网络安全学院建设示范项目高校,并在政策上予以一定的倾斜。

沈昌祥表示,人才培养的落地不能光凭一己之力,网络空间安全学科建设必须有一批领军人物发挥科研带头作用。

数字化改革与网络安全的院士观作者:侯瑞来源:《信息化建设》2021年第05期中国工程院院士沈昌祥、中国科学院院士尹浩、中国工程院院士王坚、加拿大国家工程院院士宋梁等4位院士一起探讨数字化改革下的网络安全观。

作为西湖论剑“金名片”之一的“院士对话”环节,历年来一直备受参会者与业内人士关注。

和往年一样,2021西湖论剑·网络安全大会邀请了中国工程院院士沈昌祥、中国科学院院士尹浩、中国工程院院士王坚、加拿大国家工程院院士宋梁4位院士作为嘉宾,由乌镇智库理事长张晓东作为支持人,一起探讨数字化改革下的网络安全观。

安全是数字化改革面临的严重挑战对话环节一开始,张晓东理事长就以今年大会的主题——数字化改革的根基为开场话题,请4位院士谈论了他们的想法以及看法。

沈昌祥院士首先发言。

他认为数字化是生产发展的必然趋势,人类有了文明以后就有了数字,而在发明计算机之后,可以分为四个阶段。

第一个阶段,是用计算机来处理数据、数字阶段。

这个阶段替代了人们的手工劳动,促进了生产的发展,数控机床、自动化生产开始发展。

第二个阶段,数字不光代替了符号和文字,而且多媒体等一切事务都可以用数字来表达。

例如在计算科学上的数字处理,就不是简单的软件系统,而是利用数据库大大提高了数字处理能力,已经成为我们生产过程中数据处理的主要工具。

由此,在第三个阶段产生了互联网、互联网企业和互联网经济,出现了全产业的数字化改造。

伴随而来的,到处都是数据,形成数据爆炸,而人们的处理能力有限,只能对有限的数据进行处理,造成大量的数据被浪费。

但其实,这些数据都是生产要素。

有人曾把大数据比喻成钻石矿,认为应该深挖大数据。

确实,应该将各种各样的数据收集起来进行提炼,来治理社会,促进生产的发展。

第四个阶段,进入到智能化时代,而智能化需要大量的科学计算和思考才能实现,因此进一步促进了大数据产业的发展。

数字作为生产要素,经过大量数据处理,变成智能要素,促进了社会的进步,以及新兴产业的腾飞。

![[网络空间安全导论][沈昌祥,左晓栋][电子教案 (2)[15页]](https://uimg.taocdn.com/ef49ad718bd63186bdebbc44.webp)

舆论场Forum发展可信计算技术筑牢网络安全屏障——专访中国工程院院士沈昌祥文/本刊记者潘树琼李天楠当前,网络空间已经成为继陆、海、空、天之后的第五大主权领域空间,也是国际战略在军事领域的演进,我国的网络安全正面临着严峻挑战。

该如何应对?发展可信计算技术与实施网络安全等级保护制度是构建国家关键信息基础设施、确保整个网络空间安全的基本保障;推广发展主动免疫的可信计算技术可以筑牢我国的网络安全防线。

那么我国可信计算技术发展情况如何?本刊独家专访长期致力于我国网络安全建设的中国工程院院士沈昌祥,详细剖析中国网络安全的深层含义。

从被动“防御”到主动“免疫”《网络传播》:《网络安全法》提出要推广安全可信的网络产品和服务,那么什么是主动免疫可信计算?沈昌祥:主动免疫可信计算采用运算和防护并存的主动免疫新计算模式,以密码为基因实施身份识别、状态度量、保密存储等主动防御措施,及时识别"自己”和“非己”成分,从而破坏与排斥进入机体的有害物质,相当于为网络信息系统培育了免疫能力。

通过实施三重防护主动防御框架,能够实现攻击者进不去、非授权者重要中国工程院院士沈昌祥。

图/本刊记者潘树琼摄信息拿不到、窃取保密信息看不懂、系统和信息改不了、系统工作瘫不了和攻击行为赖不掉的安全防护效果。

《网络传播》:请简要介绍主动免疫可信计算的技术逻辑?沈昌祥:主动免疫可信计算与人体的免疫系统在机理上类似。

主动免疫可信计算的防御措施类似于人体的免疫系统身份识别、状态度量和生物编码保护三大功能。

可信计算的密码则相当于人体的基因,对于“机体”的变异可用编码原理检验其有无变化。

计算系统的软硬件与可信系统的软硬件是可以并行的,保证计算机的健康运行不被干扰,并不是简单地为安全而安全的防护。

就像人体的免疫功能一样,是一个动态的支撑体系,可独立成为一个循环系统进行完整性检查。

《网络传播》:为何必须发展主动免疫可信计算技术,这和传统的“老三样”网络安全防护方式有哪些区别?沈昌祥:近年来,网络攻击频发再度为网络安全敲响警钟。

用可信计算筑牢网络安全防线沈昌祥 中国工程院院士今天跟大家交流关于网络空间安全的问题。

许多人对网络安全的概念,仅限于扫漏洞、打补丁,我给大家系统地介绍一下网络安全是怎么回事、该怎么防范。

科学的网络安全观第一,什么是科学的网络安全观?习近平总书记说,没有网络安全就没有国家安全、没有信息化就没有现代化。

安全是发展的前提,发展是安全的保障,没有网络安全,信息社会、数字城市将成为黑暗中的废墟。

以此为证,案例很多。

2016年10月21日,美国东海岸发生了世界上瘫痪面积最大(大半个美国)、时间最长(6个多小时)的分布式拒绝服务攻击。

病毒劫持网络摄像头来攻击网络,连续地发请求访问互联网,造成网络堵塞瘫痪。

因此,没有网络安全,就没有数据。

如何解决核心技术?《中华人民共和国网络安全法》第16条指出,国务院、省、自治区、直辖市人民政府应当统筹规划、加大投入,扶持重点网络安全技术产业和项目,支持网络安全技术的研究开发和应用,推广安全可信的网络产品和服务。

请注意,这里没有讲自主可控,但自主可控必须要去做。

自力更生,我们有了核心技术,就不怕国外公司“断粮”。

保护知识产权,产学研结合,我们都有责任、有义务去推广安全可信的网络产品服务。

国家互联网信息办公室于2016年发布的《国家网络空间安全战略》提出了战略任务,夯实网络安全基础,强调尽快在核心技术上取得突破,加快安全可信的产品推广应用。

主动免疫的体系架构以前大家所理解的安全问题是杀病毒、防火墙、入侵检测,提倡主动免疫可信计算。

其实这有逻辑缺陷,并不十分安全。

所谓主动免疫,是指计算机运算的同时进行安全防护,计算全程可测可控,不被干扰,改变以前单方面讲究计算速度、并不全面的计算模式。

采用安全可信策略管理下、运算和防护并存的、主动免疫的新的计算节点体系结构,能及时识别自己和非自己的成分,从而破坏排斥进入机体的有害物质,相当于网络系统培养了免疫能力。

这样的体系架构首先要解决双体系的问题,一边计算一边保护。

【沈昌祥】用可信计算构筑智能城市安全生态圈(一)2016 年10 月21 日,美国东海岸( 世界最发达地区) 发生世界上瘫痪面积最大(大半个美国)、时间最长(6个多小时)的分布式拒绝服务(DDOS)攻击。

造成该事件的原因是“物联网破坏者”(“ Mirai”未来)攻击美国大量的网络摄像头等物联网设备,把它们当“肉鸡”,攻击美国多个知名网站,使人们每天都使用的网站被迫中断服务。

更有甚者,攻击者Bricker Bot 已经升级为PDOS(永久拒绝服务攻击),即清除设备里的所有文件,破坏存储器并切断设备网络链接。

2017 年5 月12 日,一款名为“WannaCry”的勒索病毒网络攻击席卷全球,被攻击计算机的数据文件被加密,只有支付高额赎金才能解密恢复,从而导致大量信息系统无法正常工作,服务被中断、严重影响系统的可用性。

据统计,目前有近150 个国家受害,仅当天我国就有数十万例感染报告,教育、交通、医疗、能源网络成为本轮攻击的重灾区,大量加油站无法提供服务。

这两个案例是对智能城市的直接警示。

因为智能城市以全球可以互联互通的数据以及处理、传输这些数据的设备系统平台为基础,一旦受到DDOS、PDOS 的攻击,程序被篡改,数据被破坏,系统将无法运行,甚至会造成毁灭性破坏。

同时也警示我们,构筑智能城市的安全生态圈应该从两个方面考虑,一方面是数据系统要安全可控,另一方面是设备处理系统要安全可控。

为了解决网络空间安全问题,我国《网络安全法》中第十六条指出,“国务院和省、自治区、直辖市人民政府应当统筹规划,加大投入,扶持重点网络安全技术产业和项目,支持网络安全技术的研究开发和应用,推广安全可信的网络产品和服务,保护网络技术知识产权,支持企业、研究机构和高等学校等参与国家网络安全技术创新项目。

”近期发布的《国家网络空间安全战略》提出的战略任务“夯实网络安全基础”,强调“尽快在核心技术上取得突破,加快安全可信的产品推广应用”。

沈昌祥:2012年中国计算机网络安全年会上演讲7月4日消息,2012年中国计算机网络安全年会今日在西安举行,中国工程院院士沈昌祥在大会上了发布”做好新型信息技术发展应用的信息安全等级保护工作”的报告。

以下为演讲实录:各位领导、各位来宾,有机会跟各位交流一下新的信息技术应用。

大家问我信息安全保障工作怎么做,我说还要让我们国家信息安全保障体系统一来贯彻执行等级保护制度。

当前,我国信息化发展正进入全面深化的新阶段,促进了一些新领域,比如说工业控制信息化、三网融合、物联网,尤其是云计算很热。

这些新型信息技术发展应用,给我国网络与信息安全保障工作提出了新的任务。

以前信息安全的理念与做法,对我们信息安全等级保护工作也提出了新的挑战。

比如说工业控制系统,2010年伊朗发生了镇惊世界的网震,它把伊朗的核设施震坏了。

新的信息安全保障我们信息系统的安全运行,现已经提升到定位和空间,保卫网络空间国家主旋律的问题。

三网融合。

电信网、广电网和互联网三网融合后,信息安全风险将主要来自于网络开放性、终端复杂性、信息可信性等方面。

互联网。

物联网将传感、通信和信息处理整合成网路系统。

把物品与互联网连接起来,实现智能化识别、定位、跟踪监控和管理,这必然会成为影响社会稳定、国家安全的重要因素之一。

物联网跟以前的网络区别在什么地方呢?在组成上是有明显区别。

物联网运用大量感知节点,将成为窃取情报、盗窃隐私的攻击对象,而且庞大节点以集群方式连接将对网络通信的依赖更加敏感,对分布式的物联网核心网络的管理平台安全性、可信性要求更高。

另外,对数据传输的安全性和身份认证的可信性提出了更高的要求。

云计算。

云计算的问题非常热闹,云是自然形成的,云计算是一种能够动态伸缩的虚拟化资源,通过网络以服务的方式提供给用户的计算模式,用户不需要知道如何管理那些支持云计算的基础设施。

类似宾馆服务模式。

以前我们开发软件,自己搭建一个平台,后来找一个系统,自己搞个信息中心,现在全部寄托在大的云计算中间,我们有系统资源、信息资源,由不可控、不可信的云经营商统管IT资源和计算基础设施。

沈昌祥院士:树立科学的网络安全观贺鑫【期刊名称】《信息安全与通信保密》【年(卷),期】2018(000)005【总页数】4页(P110-113)【作者】贺鑫【作者单位】【正文语种】中文沈昌祥:中国工程院院士,博士生导师。

现任国家信息化专家咨询委员会委员、国家三网融合专家组成员、国家密码管理委员会办公室顾问、公安部特聘专家等职务。

主要从事计算机信息系统、密码工程、信息安全体系结构、系统软件安全(安全操作系统、安全数据库等)、网络安全等方面的研究工作。

先后完成了重大科研项目二十多项,取得了一系列重要成果。

这些成果在信息处理和安全技术上有重大创造性,多项达到世界先进水平,在全国全军广泛应用,使我国信息安全保密方面取得突破性进展。

在网络安全和科技创新、咨询论证和学科专业建设、人才培养等方面做出了杰出贡献。

1996年获军队首届专业技术重大贡献奖,2002年荣获国家第四届"光华工程科技奖" ,2016年获首届中国网络安全杰出人才奖。

春花烂漫的周末午后,沈昌祥院士一身布衣布鞋,健步而行、如约而至。

他朴实的着装,和蔼的笑脸,让我们倍感亲切,从而让整个采访氛围非常轻松。

年近八旬的他,在随后长达三个多小时的采访过程中,时而侃侃而谈,时而拿出提前写好的内容要点给我们耐心讲解,毫无倦怠——执着推动密码事业发展提起沈院士,也许大多数人的第一反应就是引领中国可信计算的创新发展,但不仅于此,沈院士在计算机信息系统、密码工程、信息安全体系结构、系统软件安全、网络安全等多方面都有很深的造诣,可以说是软件和硬件都精通。

伴随他生命历程的,是一个又一个或辉煌或曲折的人生片段……沈院士向我们讲述道,1965年他大学学数学毕业后进入密码研究殿堂,1969年底,因文化大革命奇怪的理由,被脱军装调离密码研究岗位,复员到天津的一个工厂里当工人(二级工),有幸从事计算机通信相关工作,而且一干就是十一年。

在这十一年里,沈院士一直勤勤恳恳潜心钻研,虽然辛苦,但这些知识积累的工作经验却成为了一种宝贵的财富。

2016年第2期总第90期石油工业计算机应用Computer Applications of PetroleumJun.2016Total 907•热点述评•没有网络安全就没有国家安全国家网络空间安全战略文件正制定在近日举行的国家大数据综合实验区建设论坛上,国家创新与发展战略研究会副会长、中央网信办网络安全首席战略专家 郝叶力透露,中国正在制定国家网络空间安全的战略文件。

习近平4月19日在主持召开网络安全和信息化工作座谈会时提出,加快构建关键信息基础设施安全保障体系,全天候全 方位感知网络安全态势,增强网络安全防御能力和威慑能力。

国家信息化专家咨询委员会委员、中国工程院院士沈昌祥曾指出,目前世界上有一百多个国家具备一定的网络战能力。

就中国而言,2014年2月,中央网络安全和信息化领导小组的成立,标志着维护网络安全已经成为中国的一项国家战略^ 2015年首次出版的《网络空间安全蓝皮书》,更意味着中国网络空间安全顶层设计雏形初现^郝叶力在论坛上透露,2014年3月份她曾给习近平写报告,得到习近平的高度重视,由此推动中央网信办成立^这份报告 的核心是“数宇利国、双轮驱动”,她解释说:“因为网络空间是一个全新的纬度,在这个空间我们的执政地位能不能巩固、能不能 驾驭,实际上取决于我们最快的觉醒。

”所谓觉醒是指政府能否有一个数宇利国的理念,把政权建在网上。

郝叶力说:“习总书记的4 • 19讲话说要到网上走群众 路线,是因为网上有7亿多人在学习、生活,是一个全新的生活模式,如果我们放弃了网络空间执政能力及建设,实际上就放弃 了领导权,放弃了主动权。

”习近平此前提出“没有网络安全就没有国家安全”。

国家网络空间安全事关国家网络主权,郝叶力表示,网络主权具有天然的 排他性,我们应提出网络主权的边界条件。

她认为,网络主权的边界条件需要综合国家政府、国际社会、网民期许三个视角去考 虑,“从三个视角上划出边界,再从三角区阐述主权原则,会更加辩证、更加完整,也会得到更大的认同度'[《北京青年报》5月27日邹青霞文]大力实施创新战略加快科技进步和信息化建设引领企业稳健发展集团公司科技与信息化创新大会开幕王宜林在讲话中强调,要认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署,大力实施创新战略,全面做好科技与信息化工作,以奋发有力的精神状态、卓有成效的创新成果,努力开创集团公司稳健发展新局面,力国家推动能源革命和全面建成小康社会做出新贡献CPD讯4月28日,集团公司科技与信息化创新大会在北京开幕^会议的主要任务是,深人贯彻落实党中央、国务院部 署要求,全面总结集团公司“十二五”科技与信息化工作成果,安排部署“十三五”重点任务,动员全体干部员工认清形势、明确任 务,大力实施创新战略,加快推迸科技创新与信息化建设,提升自主创新能力和核心竞争力,为建设世界一流综合性国际能源公 司、推动国家能源革命做出新贡献。

以科学的网络安全观筑牢物联网安全防线如今是数字经济时代,以云、大数据、物联网、AI等为代表的新技术正在给各行各业带来深刻变革,基于此的各种技术及应用创新也是层出不穷、应接不暇。

不过,这些新技术新应用在为社会及产业界带来全新价值的同时,也让国内物联网以及整体网络空间安全环境变得空前复杂起来,并遭受到极大的威胁与挑战。

于1月9日在北京召开的第十一届电子信息产业标准推动会上,中国工程院院士沈昌祥发表了题为“以科学的网络安全观筑牢物联网安全防线”的精彩演讲,对于当前我国的物联网以及整体国家网络空间安全形势、安全风险的实质及特点,以及应对方法和策略进行了深入分析阐述。

大力发展“安全可信”的网络产品和服务沈昌祥在发言中表示,网络安全要讲科学,没有网络安全就没有国家安全。

安全是发展的前提,是保障,是基础的基础。

尤其是智能社会,应以物联网为基础。

在这方面,发生于美国的网络摄像头被劫持事件,可谓是物联网安全领域一个具有警示意义的现实案例。

2016年10月下旬,美国进口的一批摄像头由于没有任何安全措施被黑客劫持,从而发动DDOS攻击。

此次攻击造成了大半个美国的网络瘫痪;而摄像头文件数据被破坏后,也无法再正常使用。

当然,作为国家网络安全面对的“威胁”不仅有来自黑客的攻击,还有可能来自反对势力甚至国家层级的力量。

为了构筑安全的物联网环境和网络空间环境,我国出台的《网络安全法》就非常明确的指出,省、自治区、直辖市人民政府应当统筹规划、加大投入,对重点网络安全技术产业和项目进行大力扶持,同时支持网络安全技术研究开发和应用,深入推广“安全可信”的网络产品和服务。

按照我国网络空间安全战略要求,在夯实网络安全基础任务中,强调应尽快在核心技术方面取得突破,加快“安全可信”的产品推广应用。

其中,信息安全等级保护作为一项国家制度,是按信息处理系统的计算资源和信息资源安全程度不同而实施的不同强度的保障措施。

核心是对信息系统从三个方面来实施保护,包括构筑可信、可控和可管的网络空间环境。

沈昌祥:2014年2月,美国国家标准与技术研究所提出了《美国增强关键基础设施网络安全框架》(V1.0)

应积极加快建设我国网络安全保障体系,捍卫我国网络安全国家主权。

联的世界如何建立繁荣、增进安全和保护开放”

文件称为美国在21世纪的“历史性政策文件”

件称,美国希望打造“开放、可共同使用、安全、可信赖”的国际网络空间,并将综合利用外交、防务和发展手段来实现此目标。

7月14日,美国国防部发布的《网络空间行动战略》

>>图2 以可信服务替代补丁服务

(3)利用自主创新的可信计算加固XP系统

XP停止服务需要用自主创新的可信计算平台产品(例如:“白细胞”操作系统免疫平台)对2亿台XP终端进行安全加固,并以可信服务替代补丁服务,有效抵御新的病毒、黑客的攻击,还为加快自主操作系统产品研发和替代做好技术支持。

可信加固产品硬件上有3种形态:主板配接USB可信密码模块、主板配插PCI可信密码模块和专用主板上嵌入。