原子的结构说课稿.

- 格式:doc

- 大小:33.50 KB

- 文档页数:3

课题2《原子的结构》的说课稿尊敬的各位老师,大家好!今天我将为大家介绍一课的内容,课题2《原子的结构》。

本课将带领学生们探索原子的基本结构和特点,帮助他们了解物质构成的奥秘。

教学目标•知识目标:使学生掌握原子的构成、原子核与电子的关系以及原子的分类等基本知识。

•能力目标:培养学生观察、分析、归纳和运用原子结构知识的能力。

•情感态度和价值观:通过本课学习,培养学生的科学素养和探究精神。

教学内容与步骤导入新课通过展示一些常见物质,如水、金属、塑料等,引导学生思考这些物质是由什么构成的呢?进而引出原子的概念,导入新课。

新课教学1.原子的构成o介绍原子是由原子核和核外电子构成的。

o通过动画演示原子核与电子的关系,帮助学生理解。

o讲解原子核的组成及质子数与核外电子数的关系。

2.原子的分类o根据原子核内质子数的不同,将原子分为不同种类的元素。

o介绍元素周期表及其意义。

o通过实例,讲解同种元素的不同原子及其性质。

巩固练习1.判断题:原子是由原子核和核外电子构成的。

A. 正确B. 错误2.选择题:下列哪个选项不属于原子的分类?A. 金属元素原子B. 非金属元素原子C. 氦原子D. 氢原子3.填空题:原子的核外电子数是原子核内质子数的()关系?小结与作业布置1.小结:回顾本课所学内容,总结原子的结构特点及分类。

2.作业布置:阅读相关文献或观看视频,了解原子在日常生活中的应用,写一篇短文进行描述。

教学反思与改进措施通过本课的教学,我发现学生们对于原子的构成和分类有一定的兴趣,但在理解原子核与电子的关系时存在一些困难。

为此,我将在下次教学中加强这一部分的讲解,并尝试采用更直观的教学手段,如实验演示或虚拟仿真等,帮助学生更好地理解。

同时,我也注意到学生们在完成巩固练习时存在一定的问题,因此在今后的教学中需要加强习题训练,提升他们的解题能力。

结语与展望本课通过对原子的结构及其分类的讲解,帮助学生了解了物质构成的奥秘。

通过各种教学活动和练习,学生们能够更好地掌握这一基础知识,为后续化学课程的学习打下坚实的基础。

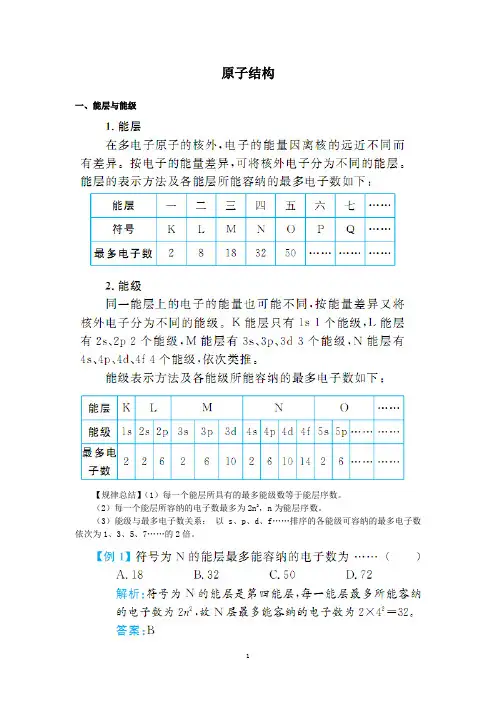

原子结构一、能层与能级【规律总结】(1)每一个能层所具有的最多能级数等于能层序数。

(2)每一个能层所容纳的电子数最多为2n2,n为能层序数。

(3)能级与最多电子数关系:以s、p、d、f……排序的各能级可容纳的最多电子数依次为1、3、5、7……的2倍。

二、构造原理1.构造原理的涵义与实质:涵义:随着原子核电荷数的递增,绝大多数元素的原子核外电子的排布将遵循下图的排布顺序。

人们把它称为构造原理。

实质:构造原理中的排布顺序,其实质是各能级的能量高低顺序。

2.构造原理的应用——判断轨道能量高低(1)相同能层上能量的高低:E(ns)<E(np)<E(nd)<E(nf)。

(2)不同能层能量的高低:E(1s)<E(2s)<E(3s)<……;E(2p)<E(3p)<E(4p)<……。

(3)当电子处在不同能层时,则会有能级交错现象产生。

3.电子排布式的书写用数字在能级符号右上角表明该能级上排布的电子数,这就是电子排布式。

如Al:ls22s22p63s23p1。

(1)简单原子的核外电子排布式按照构造原理将电子依次填充到能量逐渐升高的轨道中。

如:17Cl:ls22s22p63s23p5、22s22p63s23p64s119K:1s(2)复杂原子的核外电子排布式对于较复杂的电子排布式,应先按能量最低原则从低到高排列,然后将同层的电子移到一起。

如26Fe:先按能量从低到高排列为:1s22s22p63s23p64s23d6,然后将同一层的排到一起,即该原子的电子排布式:1s22s22p63s23p63d64s2。

(3)简化电子排布式的书写为方便,常把内层已达稀有气体的电子层结构写成“原子实”,用稀有气体符号加括号来表示。

如K:1s22s22p63s23p64s1,其中1s22s22p63s23p6看作[Ar]“原子实”故K的电子层结构可表示为K:[Ar]4s1,其中[Ar]代表是Ar的核外电子排布结构,即1s22s22p63s23p6。

原子的结构尊敬的各位评委老师好!我今天说课的内容是《原子的结构》的第一课时。

本节课我将从教材分析、学情和教法分析、教学过程、板书设计、五个方面对本节课的教学做一一说明。

一、教材分析本课题处于人教版九年级化学上册第三单元课题2,教材用简短的文字和图表描述了原子的构成。

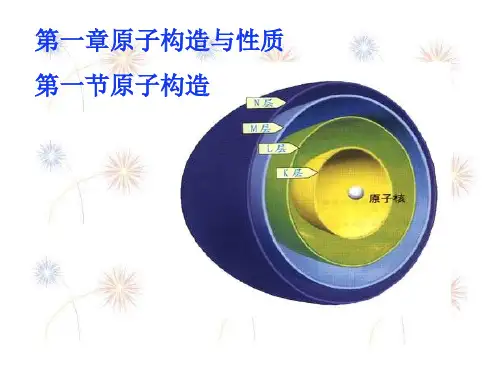

原子的结构不仅包括构成原子的粒子的种类和数量,也包括构成原子的原子核、核外电子、质子和中子在层次、电性、数量等方面的相互联系,在教学中应该重视从结构的角度系统地认识原子的构成。

教材在介绍原子核外电子排布的初步知识时,通过核外电子分层排布示意图和氧原子的结构示意图为学生从微观粒子的角度认识物质及其变化奠定了基础。

【教学目标】知识与技能:1、知道原子的构成以及构成粒子之间的关系;2、初步了解原子核外电子是分层排布的。

3、了解原子结构示意图过程与方法:1、充分利用教材提供的图、表等资料,化抽象为直观2、初步学会运用类比、想象、归纳、概括等方法获取信息并进行加工。

情感态度和价值观:1、对学生进行物质的可分性的辨证唯物主义观点的教育。

2、培养学生严谨求实,尊重科学的态度。

【重点】原子的构成、核外电子排布。

【难点】核电荷数、核内质子数和核外电子数的关系;核外电子运动的特点。

二、学情分析和教法指导本课题内容比较抽象,远离学生的生活经验。

现阶段学生的微观知识和课外知识都有限,学生所面对的主要困难是缺乏微观想象力,所以学习中可能会有很大的困难。

针对这种情况,我采用了图片展示和设置活动探究的方式来突破这一点。

让学生在交流与探讨,比较与归纳的过程中对原子的结构有所了解和认识,通过探究活动激发学生的探究欲和提高学生学习化学的兴趣。

三、教学过程在教学过程中我设计了三个环节,分别是创设情景,引入新课;活动探究,推进新课;归纳总结,概括新课。

【创设情景,引入新课】首先我通过图片展示让学生了解原子结构模型的演变历史,通过各位科学家的成就,使学生了解到科学的发展是在不断修正和补充中进行的,对学生进行人生观和价值观的教育。

原子的结构说课稿原子是构成物质的基本单位,它由原子核和围绕原子核运动的电子组成。

在本节课中,我们将深入探讨原子的结构,包括原子核的组成、电子的排布以及它们对物质性质的影响。

首先,我们来了解原子核。

原子核位于原子的中心,它包含了原子的全部正电荷和大部分质量。

原子核由质子和中子组成,质子带有正电荷,而中子不带电荷。

原子核的直径大约为10^-15米,虽然它非常小,但却占据了原子质量的绝大部分。

接下来,我们讨论电子。

电子是带负电的基本粒子,它们在原子核外的空间中运动。

电子的运动不是固定的轨道,而是以概率云的形式存在,这被称为电子云。

电子云描述了电子在原子核周围出现的概率分布。

电子在原子核外的排布遵循一定的规律,这些规律被称为电子排布规律。

根据泡利不相容原理,每个电子轨道最多只能容纳两个电子,并且这两个电子必须具有相反的自旋方向。

此外,电子倾向于先填充能量较低的轨道,这被称为能量最低原理。

电子的排布对原子的化学性质有着决定性的影响。

最外层电子,也就是价电子,决定了原子与其他原子结合的能力。

当原子的价电子数满足特定的条件时,它们会倾向于通过共享、转移或接受电子来达到稳定的电子排布,从而形成化学键。

最后,我们来探讨原子结构与物质性质的关系。

原子的结构决定了物质的物理和化学性质。

例如,金属原子的价电子可以自由移动,这使得金属具有良好的导电性和延展性。

而非金属原子的价电子则倾向于与其他原子共享,形成共价键,这使得非金属通常表现出绝缘性和脆性。

通过本节课的学习,我们不仅能够理解原子的结构,还能够认识到原子结构对物质性质的影响,这为我们进一步探索化学世界打下了坚实的基础。

原子的结构1. 概述原子是构成物质的基本单位。

在古希腊时期,人们就认识到物质不断地分割,直到分割到不能再分割的最小单位——原子。

现代科学发现,原子虽然很小,但却具有非常丰富的结构和性质。

本文将从原子的基本结构开始,一步一步地介绍原子的构成和性质。

2. 原子的基本结构原子主要由质子、中子和电子组成。

质子和中子位于原子核中心,密集地排列在一起,形成核。

电子绕着核旋转,类似于行星绕着恒星旋转。

这个电子“云”可以描述电子在原子内的可能位置。

在上世纪初,雷利、卢瑟福和玻尔等著名的科学家先后提出了不同的原子结构模型,其中以玻尔模型最为经典。

玻尔模型认为电子的能量级别是固定的,并且电子在轨道上绕核旋转时,必定存在一定量的能量差异,这些能量差异对应着不同的光谱线。

3. 原子的性质原子性质包括原子尺寸、原子质量、原子电荷等。

原子尺寸非常小,大约是纳米级的,而原子质量则较大,以质子和中子的质量为基准,电子的质量则可以忽略不计。

原子的电荷以质子为正电荷,以电子为负电荷。

另外,原子还具有化学反应的性质。

原子之间的化学反应主要是通过电子的传递和共用来实现的。

4. 原子的物理性质原子的物理性质包括光谱性质、原子磁性和原子谐振等。

在电磁场的作用下,原子会发生辐射或吸收电磁波,这就是光谱现象。

原子还具有一定的磁性,这种磁性称为原子磁矩。

原子谐振则是指原子在特定的频率下吸收电磁波与物理性质。

5. 结束语总体来说,原子是构成物质的最基本单元,但它并不简单,其丰富的结构和性质使得它成为了自然科学中的重要研究对象。

本文总结了原子的基本结构、性质和物理性质,希望读者能够通过本文更好地理解原子的奥秘。

《人类对原子结构的认识》说课稿尊敬的各位评委老师:大家好!今天我说课的题目是《人类对原子结构的认识》。

下面我将从教材分析、学情分析、教学目标、教学重难点、教法与学法、教学过程以及教学反思这几个方面来展开我的说课。

一、教材分析“人类对原子结构的认识”是化学学科中的重要基础知识,对于学生理解化学物质的组成、性质和变化规律具有关键作用。

本节课所在的教材章节,是在学生已经初步了解了化学元素和物质的基本概念之后,进一步引导学生深入探究物质的微观结构。

通过对原子结构的学习,为后续学习化学键、化学反应原理等内容奠定了基础。

教材内容编排上,首先回顾了历史上科学家们对原子结构的探索历程,然后逐步引入现代原子结构模型的相关知识,如核外电子排布规律等。

这种编排方式既体现了科学知识的发展脉络,又符合学生的认知规律。

二、学情分析学生在初中阶段已经对原子的构成有了初步的认识,知道原子由原子核和核外电子构成。

但对于原子结构的深入理解,如电子的分层排布、原子结构与元素性质的关系等,还需要进一步的学习和探究。

在思维能力方面,高中生已经具备了一定的抽象思维和逻辑推理能力,但对于微观世界的想象和理解仍存在一定的困难。

因此,在教学中需要通过多种教学手段,帮助学生建立起清晰的原子结构概念。

三、教学目标1、知识与技能目标(1)了解原子结构模型的演变历程。

(2)理解原子核外电子的排布规律。

(3)掌握原子结构与元素性质的关系。

2、过程与方法目标(1)通过对原子结构模型演变的学习,培养学生的科学思维和创新能力。

(2)通过对核外电子排布规律的探究,提高学生的观察、分析和归纳能力。

3、情感态度与价值观目标(1)感受科学家们在探索原子结构过程中的执着和创新精神,激发学生对科学的热爱和追求。

(2)培养学生的辩证唯物主义世界观,认识到科学理论是不断发展和完善的。

四、教学重难点1、教学重点(1)原子结构模型的演变。

(2)原子核外电子的排布规律。

2、教学难点(1)核外电子排布规律的应用。

《原子的结构》说课稿一、教材分析:1、教材的地位和作用:本课题处于人教版九年级化学上册第三单元第2课题,包括原子的构成、原子核外电子的排布和相对原子质量三部分内容,本课重点介绍原子的构成,同时介绍了原子不显电性的原因。

2、教学目标根据新课标要求和学生实际,为了切实突出重点,体现全面性,综合性和发展性。

我确定以下教学目标:(1)知识与技能目标:①了解原子是由质子、中子和电子构成的。

②逐步提高抽象思维的能力、想象力和分析、推理能力。

(2)过程与方法目标:①充分利用教材提供的图、表等资料,借助多媒体等教学手段,初步学会运用类比、想象、归纳、概括等方法获取信息并进行加工。

②在分析原子结构时,鼓励主动与他人进行交流和讨论,清楚地表达自己的观点,逐步形成良好的学习习惯和学习方法。

(3)情感态度与价值观目标:①对学生进行物质可分性的辩证唯物主义观点教育。

②结合科学家的卓越贡献资料,对学生进行爱国主义教育。

3、教学重、难点根据本课题的内容和地位,我确定本课题的重点是原子的构成。

难点是原子不显电性的原因。

二、教法分析:鉴于本单元知识比较抽象,理论性较强,涉及的实验较少,因此在教学中采用讨论法、分析比较法与指导学生阅读、组织学生讨论相结合来进行教学。

三、学法指导:在教师引导和帮助下,学生通过开展阅读、讨论、推理、交流、总结等活动,逐步形成自主学习和合作学习的科学学习方法。

四、教学过程:根据微观知识的特点和学生认识过程中易出现的问题,我的教学过程主要通过阅读化学史实资料、多彩的原子构成图片、生动的比喻、多种活动形式以及内容活泼的教学课件设计,来提高学生的学习兴趣,帮助学生牢固记忆。

具体教学分以下几个阶段设计:1、创设情境,温习旧知;2、提出猜想,引入新课;3、师生互动,探究新知;4、巩固练习,拓展思维;5、分享收获,强化思想。

(一)创设情境,温习旧知为了激发学生的兴趣,我以展示水分解的示意图开头,让学生回忆前面学过的分子,原子的概念,以及化学变化的实质。

初中化学原子的结构说课稿篇一:原子的结构说课稿《原子的结构》第一课时“原子核外电子的排布”一教材分析教材地位和作用,本课题处于人教版九年级化学第三单元课题2《原子的结构》第一课时,是在学生学习了分子和原子以及原子内部结构的基础上进行的。

本节之所以放在这里讲述,目的是分散知识难点,让学生的空间想象力得以充分的发挥。

使学生了解前18号元素原子的核外电子排布,进一步理解元素化学性质与原子最外层电子数的密切关系,为离子及化合价的教学提供理论依据。

教学目标:①知识与技能:了解原子是由质子、中子和电子构成的。

初步了解相对原子质量的概念,并会查相对原子质量表。

进行世界的物质性、物质的可分性的辩证唯物主义观点教育。

②过程与方法:充分发挥学生的空间想象力。

学习运用对比、归纳的方法在微观世界和宏观世界之间架起一座桥梁。

运用形象恰当的比喻减少学生对微观世界的神秘感。

③情感态度与价情观:3.情感态度与价值观对学生进行世界的物质性、物质的可分性的辩证唯物主义观点教育。

逐步提高抽象思维的能力、想象力和分析、推理能力教学重点:原子的构成;相对原子质量。

教学难点:核电荷数、核内质子数和核外电子数的关系;相对原子质量概念的形成。

二、学情分析:1.认知状态:在本课题学习之前,学生已经对原子的概念和原子的构成有一定的了解,为“核外电子排布的初步知识”的学习打下了基础。

2.技能状态:学生对微观粒子的存在及空间结构有一定的理解。

三、教学方法1、教法:教学方法:指导阅读法,启发式讲授法,演示法2、学法:分组实验与讨论【板书设计】一.原子核1.原子核的构成a、数量关系:核内质子数=核外电子数b、电性关系:原子:核电荷数=核内质子数=核外电子数阳离子:核内质子数>核外电子数阴离子:核内质子数<核外电子数c、质量关系:质量数(A)=质子数(Z)+中子数(N)原子篇二:《原子的结构》第二课时说课稿龙源期刊网.cn《原子的结构》第二课时说课稿作者:孔祥斌来源:《读与写·教育教学版》2014年第10期摘要:离子的形成是初中化学课程中要求达到了解水平的基础知识,通过本节课的学习,可为学生从微观的角度探究宏观物质变化的奥秘打开一扇窗口,使学生对物质的微观构成有一个大体轮廓。

原子的结构说课稿原子的结构说课稿11教学目标1、知识与技能(1)了解原子是由质子、中子和电子构成的,以及原子中各粒子之间的数量关系。

(2)初步了解相对原子质量的概念,并学会查相对原子质量表。

2、过程与方法学会从史料、图片、表格中运用观察、分析归纳的方法获取信息,并对收集的信息进行加工处理,提高自主探究的能力。

3、情感态度与价值观(1)利用探究激发学生学习化学的兴趣,感受探究学习的历程,树立学习的自信心。

(2)对学生进行物质的可分性的辩证唯物主义观点教育,和情感教育。

2学情分析该节课是继分子和原子之后继续对微观世界的探究和认识。

学生对于微观世界的认识处于刚刚起步阶段,而学生的抽象思维也才属于起步阶段,因此学生对于微观的抽象知识理解起来还是有一定难度的。

3重点难点教学重点:原子的构成以及原子中各粒子之间的数量关系教学难点:帮助学生建立“原子构成”的模型4教学过程4.1第一学时教学活动活动1【导入】1、引用典籍,导入新课百家讲坛栏目中于丹的“庄子心得”把我们带进了庄子的世界。

这位道学家给我们留下了许多极富哲理的言论,“一尺之棰(木棍),日取其半,万世不竭”就是其中之一。

“同学们知道这句话的含义吗?”“如果将木棍一直分下去,你认为可以分到什么程度?”(学生会想到原子。

)“在前面的学习中,我们了解到,原子是化学变化中的最小粒子。

那么,原子究竟可不可以再分?这就是今天我们要研究的课题。

”典籍的引用不仅体现了我国文化的博大精深,而且创设了问题情境,利于激发学生的探究欲望。

活动2【讲授】2、大胆猜想,讨论交流2、大胆猜想,讨论交流鼓励学生对原子构成大胆猜想,这样就给了学生一个活跃思维的空间,为后面的探究奠定了基础。

实验是验证猜想的方法之一,所以我播放卢瑟福用“α粒子轰击金箔”的视频,以“假如我是卢瑟福,会怎样解释这些现象”为主题,组织学生围绕原子的构成分组展开讨论,再进行交流。

(讨论提纲:①大多数带正电的α粒子能够穿透金箔而不改变方向,说明原子是否为实心球体?②少数带正电的α粒子发生方向上的偏转,极少数带正电的α粒子被反弹,说明原子的构成是否像乒乓球一样,内部完全是空的?)学生结合已有的物理知识,很容易找到正确答案:原子不是实心球体,其内部有一个质量较大的带正电的粒子。

课题原子的结构-第一课时说课稿————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:ﻩ课题2 原子的结构第一课时说课稿我说课的题目是《原子的结构第1课时》。

下面我就从以下几个不同的方面来给大家演绎本节课:【一】教材、学情分析我说课的内容选自第三单元课题2《原子的结构》第一课时。

中学生对许多元素及其化合物知识已由感性认识的基础上,本节将继续深入探讨原子核的结构以及核外电子排布规律,并运用原子结构知识解释某些元素部分性质。

这遵循了由具体到抽象由现象到本质的认知规律。

同时,原子结构也是认识元素周期律、元素周期表和分子结构的基础,因此本节教材在学习中起着承上启下的作用。

【二】教学目标(根据以上分析,我确立教学目标如下:)1、知识与技能引导学生认识原子核的结构,掌握构成原子的微粒间的关系;掌握核电荷数、质子数、中子数、质量数之间的相互关系。

2、过程与方法通过对构成原子的微粒间的关系等问题的探讨,培养学生分析、处理数据的能力,尝试运用比较、归纳等方法对信息进行加工。

3、情感态度与价值观(1)、通过构成物质的基本微粒的质量、电性的认识,了解微观世界的物质性,从而进一步认识物质世界的微观本质;通过原子中存在电性不同的两种微粒的关系,认识原子是矛盾的对立统一体。

(2)、通过人类探索原子结构的历史的介绍,使学生了解假说、模型等科学研究方法和科学研究的历程,培养他们的科学态度和科学精神,体验科学研究的艰辛与喜悦。

【三】教学重点、难点重点:原子的结构。

难点:构成原子的微粒间的关系。

【四】教学方法学案教学法;自主参与、合作探究、展示交流。

【五】教学过程(基于以上分析,我对本节课的安排如下:)一、预习自学探究新知(一)原子的构成1、阅读课本 53页原子的构成,看课本 53 页图 3-9 原子的结构示意图,回答下列问题:问题一:原子是由哪些粒子构成的?原子是由居于原子中心的带电的和核外带电的构成的。

《原子的结构》第一课时说课稿高艳艳【说教材、学情】本节课内容选自人教版第三单元课题2《原子的结构》第一课时。

重点介绍原子的构成,同时介绍了原子不易显电性的原因,然后又形象地介绍了原子的大小,以及原子中各部分的大小和运动情况。

接着介绍了原子核外电子的排布以及金属、非金属、稀有气体原子核外电子层结构的特点与化学性质的关系,为下一课时将要学习的离子作铺垫。

因此,本课时起着承上启下的作用。

通过前面的学习,学生对分子、原子有了初步的认识,并且知道了分子、原子都能构成物质,而且分子都是由原子构成的。

这些基础知识都为本节课的学习打下了良好的基础。

因此本节课的学习符合学生的发展特点。

【说教学目标】根据以上教材、学情的分析,我制定了如下教学目标。

知识与技能:1.了解原子是由质子、中子和电子构成的。

2. 知道原子核外电子是分层排布的,懂得原子结构示意图的含义。

3. 了解原子最外层电子数与化学性质的关系。

过程与方法:1.充分利用教材提供的图、表等资料,借助模型、多媒体等教学手段,化抽象为直观,初步学会运用类比、想象、归纳、概括等方法获取信息并进行加工。

2.观察部分原子结构示意图,归纳原子最外层电子数与化学性质的关系。

情感态度与价值观1.激发学生对微观世界的探究欲和学习化学的兴趣。

2.对学生进行世界的物质性、物质的可分性的辩证唯物主义的教育。

【说教学重难点】重点:构成原子的粒子间的关系。

难点:原子最外层电子运动的特点以及最外层电子数与化学性质之间的关系。

【说教学方法】鉴于本节课的内容特点,我采用先学后教、导学的教学模式,使用自主学习、合作探究、讲授相结合的方法。

【说教学流程】一、导入本节课由原子的概念导入,既复习了前面所学,又激发了学生的求知欲。

二、三、出示学习目标通过学生课前预习情况。

我跟学生们制定了本节课的学习目标。

让学生明确本节课的学习任务与目标,从而提高课堂效率。

四、五、互动探究探究点一原子的构成先由学生阅读课本相关内容,之后指名学生说出原子的体积大小、构成原子的粒子有哪些、它们是怎样构成原子的。

2023-2024学年九年级化学人教版上册 3.2 原子的结构(1)说课稿一、教学目标1.了解原子的基本概念和结构;2.掌握原子的组成部分,包括质子、中子和电子;3.理解原子的电子层结构,掌握电子的排布规律。

二、教学重点1.原子的组成部分;2.原子的电子层结构。

三、教学难点1.原子的电子层结构。

四、教学准备1.教师准备:–PowerPoint课件;–实物模型或图片展示原子的结构;–板书工具。

2.学生准备:–课本和笔记本。

五、教学过程1.导入(5分钟)–利用实物模型或图片展示一个原子的结构,引起学生的兴趣,激发他们对原子的好奇心。

2.导入问题(3分钟)–引导学生思考:原子是由什么组成的?有哪些组成部分?3.学习新知(15分钟)–通过PPT的展示,讲解原子的基本概念和结构,包括质子、中子和电子的作用和特点。

4.示例演示(10分钟)–利用实物模型或图片演示原子的组成部分,让学生通过观察和互动参与,加深对原子结构的理解。

5.引导讨论(10分钟)–引导学生思考:原子的质子和电子个数是否相等?如果不相等会怎样?引导学生发现电子的数量与质子相等,从而引入原子的电子层结构。

6.学习总结(5分钟)–教师对原子的组成部分和电子层结构进行总结,并提醒学生记住电子的排布规律。

7.知识拓展(10分钟)–引导学生思考:为什么不同元素的原子有不同的性质和化学反应?让学生查找相关资料或使用课本,了解不同元素的原子结构和电子排布规律对性质的影响。

8.小结(2分钟)–针对本课内容进行小结,强调要掌握原子的基本概念和结构,以及电子层结构的原理。

六、课堂作业1.完成课后习题,巩固对原子结构的理解;2.预习下一节课的内容。

七、教学反思通过本课的教学,学生对原子的组成部分和电子层结构有了初步的了解,但仍然存在一些困惑,特别是对于电子的排布规律的理解较为困难。

下节课应该重点加强对电子层结构的讲解,利用更多实物模型和动画演示,帮助学生更加直观地理解电子的排布规律。

《原子的结构》说课稿(第一课时)

新庆初级中学卢周龙

一、说教材

(一)、教学内容的地位与作用

原子的构成是在前面初步学习了分子、原子概念的基础上提出来的,本课时包含“原子的构成”、“相对原子质量”两部分知识,是后面学习“离子”以及“化学计算”的必备知识基础。

(二)教学目标

1.知识与技能

(1).了解原子是由质子、种子和电子构成的。

(2).认识相对原子质量的意义,会查相对原子质量表。

2.过程与方法

学会从史料、图片中运用观察、分析归纳的方法获取信息,并对收集的信息进行加工处理,提高自主探究能力。

3.情感、态度与价值观

增强用探究的方法学习化学的兴趣,感受探究学习的历程,树立学习的自信心。

(三)教学重难点

重点:原子的结构。

难点:相对原子质量的理解。

二、说学情

在学习本课之前,学生已经学习了分子、原子的概念,初步探索了物质构成的奥秘。

但是,我县位于偏远地区,学生课外知识有限,而本课题内容较为抽象,远离学生生活经验,因此在课堂上需要老师尽可能的多提供一些信息,帮助学生突破难点。

三、说教法

由于本科内容的抽象化程度很高,所以在课堂上尽可能地运用图片、动画创设情景,通过形象的描绘、科学的推理、史料的佐证,加强教学的直观性,将原子的结构直观而形象地展示出来。

在教学过程中,引导学生发现问题,然后创设情景,通过探究活动去发现知识,让学生学习科学的探究方法,并形使用科学探究方法的习惯。

四、说学法

学生在教师创设的各种情景下,分组进行学习活动,并进行猜想,然后观看多媒体动画、图片及史实介绍,通过讨论、交流、领悟、相互补充等一系列小组探究方式来逐步完善对原子结构的认识。

主要采取自主学习与合作学习相结合,对比分析与归纳相结合的方法。

五、说教学程序

(一)、教学过程设计

1.创设情景,激发问题

教师播放两个短片:我国第一课原子弹爆炸的图片资料;长崎、广岛原子弹爆炸后的废墟图景。

学生为原子弹的爆炸威力之大而惊奇,心中产生疑问:为什么原子弹的爆炸会产生如此巨大的能量?教师导入主题:要知道其中原理。

我们首先要弄清原子结构的奥秘。

设计意图:发挥了情感在教学中的作用,利于下面的探究活动深入下去。

2.大胆猜想

教师要求学生进行大胆猜想:“我想象中的原子结构”。

学生积极参与讨论,然后自由发

言,大胆地表达出自己的想法。

3.适时点拨,问题激发

教师针对学生的猜想简单介绍人类对原子结构认识的发展,学生意识到猜想的误差,求知的欲望被激发:原子究竟具有一个怎样的结构?

4.引导探究,问题促思

教师播放部分模拟动画:原子的动画模型(居于中心的一个运动着的“球体”,几个“粒子”围绕“球体”在运动)。

学生观看动画后,教师向学生提问:是否对原子的结构有个新的认识?同学们积极表达自己的看法,同时又产生新的问题:这些粒子分别是什么呢?5.呈现情景,讨论交流

教师点拨原子核和电子的发现史及电性,介绍汤姆生和卢瑟福。

投影“α粒子轰击金箔”实验的史料图片及文字说明,并请学生分组讨论并试着进行解释。

设计意图:史料的出示有利于激发学生探究的热情,同时也为学生创设了想象的空间,将知识难度降低。

小组讨论与交流有利于培养学生交流与合作的能力,也有利于发展学生的相互评价能力。

6.引导探究,阶段小结

教师通过课件中的动画展示原子的结构示意图,让学生了解“原子核”和围绕在周围的“电子”以及他们各自的电性。

指导学生进行小结,得出“原子是由原子核和电子构成的,带负电的电子围绕带正电的原子核运动”结论。

7.猜想探究,交流心得

教师引导学生利用得出的结论进行猜想:原子可以再分,那么原子核是否也可以继续分下去呢?并指导学生阅读教材中的相关内容,得出自己的观点。

8.整体感知,得出结论

教师与学生一起系统地观看“原子结构”动画,要求学生试着用文字简述原子的构成。

设计意图:整个“原子结构”的探究活动中,在猜想、动画启迪、图片诱思、史料佐证等一些列情景中,组织学生主动参与,让学生充分发表意见,通过学生之间和师生之间的相互评价,激发学生的成就动机,展现自我。

9.拓展思维

教师要求学生以小组为单位,阅读教材中的表3-1,并展开讨论:“你能从中获取哪些信息?”学生分组讨论并进行分析归纳。

设计意图:有利于学生进一步巩固“原子结构”的知识,也让学生在讨论中培养分析归纳、处理信息的能力,同时可以发现新的问题,学生的创新思维能力也得到了发展。

10.创设情景,提出问题

让学生查教材中的资料进行计算:10mL水面大约有多少水分子?里面又有多少个氢原子和氧原子?让学生写出氢原子、氧原子、碳原子的实际质量并比较大小。

教师提问:原子的质量很小很难书写和记忆。

能否有一种简洁的方法去记忆跟使用它呢?

11.讨论交流,解决问题

学生小组讨论解决的方法,提出一些方案,教师点拨用一个统一的标准,形成原子的相对质量,然后适时介绍著名化学家——张青莲教授的事迹。

然后进行迁移练习:让学生练习查询相对原子质量表,并在小组内比较谁查的快而准。

设计意图:讲述原子真实质量的时候,易使学生感到记忆、书写、使用的不便,适时点拨形成原子的相对质量,从而把知识的难度减小。

通过著名科学家的介绍,进一步激发了学生的学习兴趣。

12.习题反馈

(1)课后练习中的相应练习

(2)投影仪出示习题。

1991年我国著名化学家张青莲教授与另外一名科学家合作,测定了铟(In)元素的相对原

子质量新值。

铟元素的核电荷数为49,相对原子质量为115,铟原子的核外电子数是()A.164 B.115 C.66 D.49

*已知每个电子的质量约为每个质子(或中子)质量的1/1836。

根据下表所列的数据可总结出“在原子里质子数等于电子数”,还能总结出:(1)_____;(2)____;(3)_

13.深化总结

鼓励学生对本节课所学内容进行总结,可以谈对知识的归纳,也可以谈对本节课的学习心得。

(二)板书设计

第三单元物质构成的奥秘

课题2 原子的构成

1.原子的构成:由原子核(带正电)和核外电子(每个电子带1个单位负电)构成原子核构成:由中子(不带电)跟质子(每个质子带1个单位正电)构成

在原子中:核电荷数=质子数=核外电子数

2.相对原子质量

某原子的实际质量

Mr=

12

一个碳

12原子的实际质量的

/1。