《原子结构》说课稿

- 格式:docx

- 大小:100.70 KB

- 文档页数:3

原子结构说课稿2017年12月尊敬的各位评委好:我是号选手,我今天说课的主题为《原子结构》(第一课时)。

我的说课由教材分析、学情分析、教法学法、教学过程和板书设计五个部分组成。

一、教材分析。

本节选自新人教版高中化学选修3第一章第一节,本节是在必修2原子结构基础上进一步研究原子结构,为后续的学习打好坚实的基础。

主要内容有原子的诞生、能层与能级、构造原理和电子排布式。

基于新课标的要求和学生实际,我确定了以下学习目标和重难点:学习目标:1、了解人类认识原子结构的历史;2、进一步认识原子核外电子的分层排布,知道原子核外电子的能层、能级分布及其能量关系;3、了解构造原理,能根据构造原理写出常见元素(1-36号)的电子排布式。

重点:1、原子核外电子的能层、能级分布及其能量关系;2、能根据构造原理写出常见元素(1-36号)的电子排布式。

难点:根据构造原理写出常见元素(1-36号)的电子排布式。

二、学情分析。

本节内容学生具有一定的知识储备;但是本节内容抽象加上时间久了,学生掌握的知识并不多,三、教法学法。

教法:1、通过视频、图片及问题创设情景激发学生的兴趣;2、通过旧知识的复习与延伸引导学生善于从已有知识出发接受新的知识;3、通过探究-交流-展示-评价-总结完成本节重难点内容学习,充分发挥学生的主体作用。

学法:1、根据学案完成课前自主预习;2、通过观看图片、视频形象了解新知识;3、通过探究-交流-展示-评价-总结流程掌握本节重难点,感受学习的乐趣,提高学习效率。

四、教学过程。

五、板书设计。

(幻灯片展示)第一节原子结构一、原子的诞生1、宇宙的年龄约104亿年,地球的年龄46亿年。

2、宇宙中最丰富的元素--氢元素。

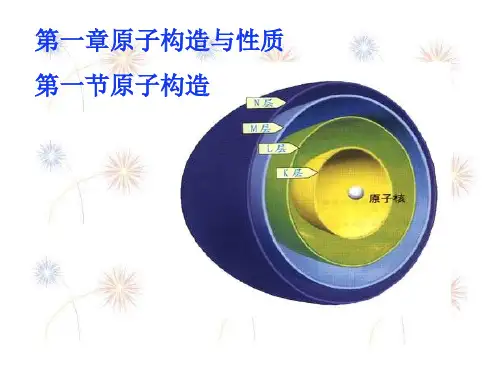

二、能层与能级1、能层--即电子层。

按能量高低分K、L、M、N、O、P、Q7个能层。

2、能级能级符号 ns np nd nf最多容纳电子数 1×2 3×2 5×2 7×2三、构造原理和电子排布式1、构造原理能量高低:1s<2s<2p<3s<3p<4s<3d<4p<5s<4d<5p<6s<4f<5d<6p<7s<5f2、电子排布式。

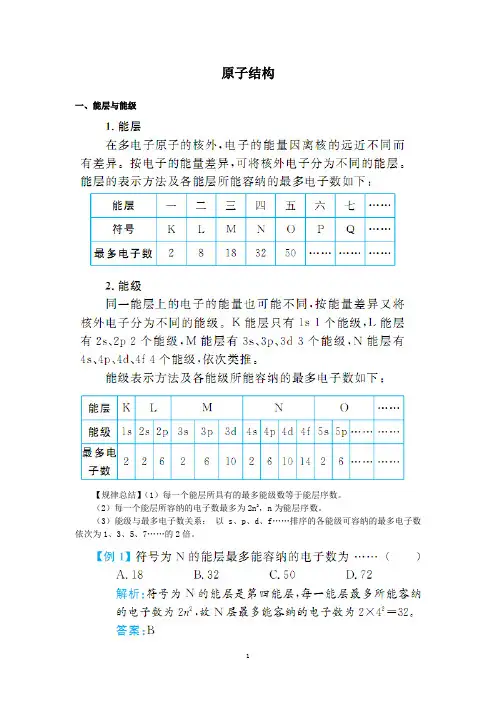

原子结构一、能层与能级【规律总结】(1)每一个能层所具有的最多能级数等于能层序数。

(2)每一个能层所容纳的电子数最多为2n2,n为能层序数。

(3)能级与最多电子数关系:以s、p、d、f……排序的各能级可容纳的最多电子数依次为1、3、5、7……的2倍。

二、构造原理1.构造原理的涵义与实质:涵义:随着原子核电荷数的递增,绝大多数元素的原子核外电子的排布将遵循下图的排布顺序。

人们把它称为构造原理。

实质:构造原理中的排布顺序,其实质是各能级的能量高低顺序。

2.构造原理的应用——判断轨道能量高低(1)相同能层上能量的高低:E(ns)<E(np)<E(nd)<E(nf)。

(2)不同能层能量的高低:E(1s)<E(2s)<E(3s)<……;E(2p)<E(3p)<E(4p)<……。

(3)当电子处在不同能层时,则会有能级交错现象产生。

3.电子排布式的书写用数字在能级符号右上角表明该能级上排布的电子数,这就是电子排布式。

如Al:ls22s22p63s23p1。

(1)简单原子的核外电子排布式按照构造原理将电子依次填充到能量逐渐升高的轨道中。

如:17Cl:ls22s22p63s23p5、22s22p63s23p64s119K:1s(2)复杂原子的核外电子排布式对于较复杂的电子排布式,应先按能量最低原则从低到高排列,然后将同层的电子移到一起。

如26Fe:先按能量从低到高排列为:1s22s22p63s23p64s23d6,然后将同一层的排到一起,即该原子的电子排布式:1s22s22p63s23p63d64s2。

(3)简化电子排布式的书写为方便,常把内层已达稀有气体的电子层结构写成“原子实”,用稀有气体符号加括号来表示。

如K:1s22s22p63s23p64s1,其中1s22s22p63s23p6看作[Ar]“原子实”故K的电子层结构可表示为K:[Ar]4s1,其中[Ar]代表是Ar的核外电子排布结构,即1s22s22p63s23p6。

《原子结构》第一课时说课稿我说课的题目是《原子结构第1课时》。

下面我就从以下几个不同的方面来给大家演绎本节课:【一】教材、学情分析我说课的内容选自人教版第三单元课题2《原子结构》第一课时。

中学生对许多元素及其化合物知识已由感性认识的基础上,本节将继续深入探讨原子核的结构以及核外电子排布规律,并运用原子结构知识解释某些元素部分性质。

这遵循了由具体到抽象由现象到本质的认知规律。

同时,原子结构也是认识元素周期律、元素周期表和分子结构的基础,因此本节教材在学习中起着承上启下的作用。

【二】教学目标(根据以上分析,我确立教学目标如下:)1、知识与技能引导学生认识原子核的结构,掌握构成原子的微粒间的关系;掌握核电荷数、质子数、中子数、质量数之间的相互关系。

2、过程与方法通过对构成原子的微粒间的关系等问题的探讨,培养学生分析、处理数据的能力,尝试运用比较、归纳等方法对信息进行加工。

3、情感态度与价值观(1)、通过构成物质的基本微粒的质量、电性的认识,了解微观世界的物质性,从而进一步认识物质世界的微观本质;通过原子中存在电性不同的两种微粒的关系,认识原子是矛盾的对立统一体。

(2)、通过人类探索原子结构的历史的介绍,使学生了解假说、模型等科学研究方法和科学研究的历程,培养他们的科学态度和科学精神,体验科学研究的艰辛与喜悦。

【三】教学重点、难点重点:原子的结构。

难点:构成原子的微粒间的关系。

【四】教学方法学案教学法;自主参与、合作探究、展示交流。

【五】教学过程(基于以上分析,我对本节课的安排如下:)一、预习自学探究新知(一)原子的构成1、阅读课本 53 页原子的构成,看课本 53 页图 3-9 原子的结构示意图,回答下列问题:问题一:原子是由哪些粒子构成的?原子是由居于原子中心的带电的和核外带电的构成的。

问题二:原子核又是由哪些粒子构成的?带电荷原子核(带电情况)问题三:看课本 53 页表 3-1,原子核所带的正电荷从何而来?质子数与原子核所带的正电荷数(即核电荷数)有何关系?质子数与核外电子数有何关系?质子数与中子数有何关系?1、核电荷数= = ;2、原子中质子数等于中子数;3、不是所有原子的原子核中都有,一般的氢原子无。

原子的结构说课稿原子是构成物质的基本单位,它由原子核和围绕原子核运动的电子组成。

在本节课中,我们将深入探讨原子的结构,包括原子核的组成、电子的排布以及它们对物质性质的影响。

首先,我们来了解原子核。

原子核位于原子的中心,它包含了原子的全部正电荷和大部分质量。

原子核由质子和中子组成,质子带有正电荷,而中子不带电荷。

原子核的直径大约为10^-15米,虽然它非常小,但却占据了原子质量的绝大部分。

接下来,我们讨论电子。

电子是带负电的基本粒子,它们在原子核外的空间中运动。

电子的运动不是固定的轨道,而是以概率云的形式存在,这被称为电子云。

电子云描述了电子在原子核周围出现的概率分布。

电子在原子核外的排布遵循一定的规律,这些规律被称为电子排布规律。

根据泡利不相容原理,每个电子轨道最多只能容纳两个电子,并且这两个电子必须具有相反的自旋方向。

此外,电子倾向于先填充能量较低的轨道,这被称为能量最低原理。

电子的排布对原子的化学性质有着决定性的影响。

最外层电子,也就是价电子,决定了原子与其他原子结合的能力。

当原子的价电子数满足特定的条件时,它们会倾向于通过共享、转移或接受电子来达到稳定的电子排布,从而形成化学键。

最后,我们来探讨原子结构与物质性质的关系。

原子的结构决定了物质的物理和化学性质。

例如,金属原子的价电子可以自由移动,这使得金属具有良好的导电性和延展性。

而非金属原子的价电子则倾向于与其他原子共享,形成共价键,这使得非金属通常表现出绝缘性和脆性。

通过本节课的学习,我们不仅能够理解原子的结构,还能够认识到原子结构对物质性质的影响,这为我们进一步探索化学世界打下了坚实的基础。

原子的结构1. 概述原子是构成物质的基本单位。

在古希腊时期,人们就认识到物质不断地分割,直到分割到不能再分割的最小单位——原子。

现代科学发现,原子虽然很小,但却具有非常丰富的结构和性质。

本文将从原子的基本结构开始,一步一步地介绍原子的构成和性质。

2. 原子的基本结构原子主要由质子、中子和电子组成。

质子和中子位于原子核中心,密集地排列在一起,形成核。

电子绕着核旋转,类似于行星绕着恒星旋转。

这个电子“云”可以描述电子在原子内的可能位置。

在上世纪初,雷利、卢瑟福和玻尔等著名的科学家先后提出了不同的原子结构模型,其中以玻尔模型最为经典。

玻尔模型认为电子的能量级别是固定的,并且电子在轨道上绕核旋转时,必定存在一定量的能量差异,这些能量差异对应着不同的光谱线。

3. 原子的性质原子性质包括原子尺寸、原子质量、原子电荷等。

原子尺寸非常小,大约是纳米级的,而原子质量则较大,以质子和中子的质量为基准,电子的质量则可以忽略不计。

原子的电荷以质子为正电荷,以电子为负电荷。

另外,原子还具有化学反应的性质。

原子之间的化学反应主要是通过电子的传递和共用来实现的。

4. 原子的物理性质原子的物理性质包括光谱性质、原子磁性和原子谐振等。

在电磁场的作用下,原子会发生辐射或吸收电磁波,这就是光谱现象。

原子还具有一定的磁性,这种磁性称为原子磁矩。

原子谐振则是指原子在特定的频率下吸收电磁波与物理性质。

5. 结束语总体来说,原子是构成物质的最基本单元,但它并不简单,其丰富的结构和性质使得它成为了自然科学中的重要研究对象。

本文总结了原子的基本结构、性质和物理性质,希望读者能够通过本文更好地理解原子的奥秘。

《原子结构》说课稿

原子结构

一、教材分析

物质结构理论是现代化学的重要组成部分,而原子结构又是学习物质结构理论和元素周期律的基础,因此,原子结构是本单元,也是高中化学教学的重点。

本节教材是在学生初中学习过的《原子》的基础上来进一步学习有关原子结构的知识,它是初中化学知识的深化、拓展和完善。

本节教材的重点和难点是构成原子微粒间的关系和核外电子的排布规律。

二、教学目标

1.知识与技能

引导学生认识原子核的结构,懂得质量数AZX含义,掌握构成原子的微粒间的关系,知道元素、核素、同位素的含义。

引导学生了解原子核外电子的排布规律,能够画出1—18号元素的原子结构示意图。

2.过程与方法

通过对构成原子的微粒间的关系和氢元素核素等问题的探讨,培养学生分析处理数据的能力,尝试运用比较、归纳等方法对信息进行加工。

3.情感态度与价值观

通过人类探索原子结构的历史的介绍,使学生了解假说、模型。

九年级物理《原子结构原子核》说课稿1. 课程背景本节课是九年级物理课程中的一部分,主要讲解原子结构和原子核的基本概念和性质。

通过本节课的研究,学生将理解原子的组成和结构,以及原子核的重要作用。

2. 教学目标- 让学生了解原子的基本结构,包括电子、质子和中子的组成。

- 帮助学生理解原子核的概念、结构和作用。

- 引导学生探究原子核的构成和稳定性。

- 培养学生的科学思维能力和实验操作能力。

3. 教学重难点- 学生理解原子核的组成和性质。

- 学生掌握原子核的构成和稳定性的实验方法和技巧。

4. 教学内容和过程本节课将按以下步骤进行教学:1. 导入:通过引入问题和真实案例,激发学生的兴趣,引起学生思考原子结构和原子核的重要性。

2. 介绍原子结构:简要介绍原子的基本结构,包括电子、质子和中子的组成,并对其性质进行解释。

3. 研究原子核:引导学生研究原子核的概念、结构和作用,分析原子核的构成和稳定性,并进行实验探究。

4. 实验操作:组织学生进行实验操作,通过实验验证原子核的构成和稳定性。

5. 总结归纳:帮助学生总结本节课的重点内容,并回答学生的问题。

6. 作业布置:布置与本节课内容相关的作业,巩固学生的知识。

5. 教学资源和评估- 教学资源:实验器材、多媒体投影仪、教科书、PPT等。

- 教学评估:通过课堂讨论、学生实验操作情况观察和作业完成情况评估学生对原子结构和原子核的理解程度。

6. 师生互动和组织方式- 师生互动:教师通过提问、讲解和解答学生问题与学生进行互动;学生通过回答问题和参与讨论与教师进行互动。

- 组织方式:教师为主导,学生为主体,采用讲授、实验操作、讨论等方式组织教学。

7. 拓展延伸- 鼓励学生进一步了解原子核的相关知识,如核反应、放射性衰变等,并指导学生进行进一步的实验探究。

- 提供相关阅读材料和研究资源,以帮助学生深入研究和理解原子核的更多内容。

8. 教学反思- 结合学生实际情况,进行个别差异化教学,满足不同学生的研究需要。

初中化学原子的结构说课稿篇一:原子的结构说课稿《原子的结构》第一课时“原子核外电子的排布”一教材分析教材地位和作用,本课题处于人教版九年级化学第三单元课题2《原子的结构》第一课时,是在学生学习了分子和原子以及原子内部结构的基础上进行的。

本节之所以放在这里讲述,目的是分散知识难点,让学生的空间想象力得以充分的发挥。

使学生了解前18号元素原子的核外电子排布,进一步理解元素化学性质与原子最外层电子数的密切关系,为离子及化合价的教学提供理论依据。

教学目标:①知识与技能:了解原子是由质子、中子和电子构成的。

初步了解相对原子质量的概念,并会查相对原子质量表。

进行世界的物质性、物质的可分性的辩证唯物主义观点教育。

②过程与方法:充分发挥学生的空间想象力。

学习运用对比、归纳的方法在微观世界和宏观世界之间架起一座桥梁。

运用形象恰当的比喻减少学生对微观世界的神秘感。

③情感态度与价情观:3.情感态度与价值观对学生进行世界的物质性、物质的可分性的辩证唯物主义观点教育。

逐步提高抽象思维的能力、想象力和分析、推理能力教学重点:原子的构成;相对原子质量。

教学难点:核电荷数、核内质子数和核外电子数的关系;相对原子质量概念的形成。

二、学情分析:1.认知状态:在本课题学习之前,学生已经对原子的概念和原子的构成有一定的了解,为“核外电子排布的初步知识”的学习打下了基础。

2.技能状态:学生对微观粒子的存在及空间结构有一定的理解。

三、教学方法1、教法:教学方法:指导阅读法,启发式讲授法,演示法2、学法:分组实验与讨论【板书设计】一.原子核1.原子核的构成a、数量关系:核内质子数=核外电子数b、电性关系:原子:核电荷数=核内质子数=核外电子数阳离子:核内质子数>核外电子数阴离子:核内质子数<核外电子数c、质量关系:质量数(A)=质子数(Z)+中子数(N)原子篇二:《原子的结构》第二课时说课稿龙源期刊网.cn《原子的结构》第二课时说课稿作者:孔祥斌来源:《读与写·教育教学版》2014年第10期摘要:离子的形成是初中化学课程中要求达到了解水平的基础知识,通过本节课的学习,可为学生从微观的角度探究宏观物质变化的奥秘打开一扇窗口,使学生对物质的微观构成有一个大体轮廓。

原子的结构说课稿原子的结构说课稿11教学目标1、知识与技能(1)了解原子是由质子、中子和电子构成的,以及原子中各粒子之间的数量关系。

(2)初步了解相对原子质量的概念,并学会查相对原子质量表。

2、过程与方法学会从史料、图片、表格中运用观察、分析归纳的方法获取信息,并对收集的信息进行加工处理,提高自主探究的能力。

3、情感态度与价值观(1)利用探究激发学生学习化学的兴趣,感受探究学习的历程,树立学习的自信心。

(2)对学生进行物质的可分性的辩证唯物主义观点教育,和情感教育。

2学情分析该节课是继分子和原子之后继续对微观世界的探究和认识。

学生对于微观世界的认识处于刚刚起步阶段,而学生的抽象思维也才属于起步阶段,因此学生对于微观的抽象知识理解起来还是有一定难度的。

3重点难点教学重点:原子的构成以及原子中各粒子之间的数量关系教学难点:帮助学生建立“原子构成”的模型4教学过程4.1第一学时教学活动活动1【导入】1、引用典籍,导入新课百家讲坛栏目中于丹的“庄子心得”把我们带进了庄子的世界。

这位道学家给我们留下了许多极富哲理的言论,“一尺之棰(木棍),日取其半,万世不竭”就是其中之一。

“同学们知道这句话的含义吗?”“如果将木棍一直分下去,你认为可以分到什么程度?”(学生会想到原子。

)“在前面的学习中,我们了解到,原子是化学变化中的最小粒子。

那么,原子究竟可不可以再分?这就是今天我们要研究的课题。

”典籍的引用不仅体现了我国文化的博大精深,而且创设了问题情境,利于激发学生的探究欲望。

活动2【讲授】2、大胆猜想,讨论交流2、大胆猜想,讨论交流鼓励学生对原子构成大胆猜想,这样就给了学生一个活跃思维的空间,为后面的探究奠定了基础。

实验是验证猜想的方法之一,所以我播放卢瑟福用“α粒子轰击金箔”的视频,以“假如我是卢瑟福,会怎样解释这些现象”为主题,组织学生围绕原子的构成分组展开讨论,再进行交流。

(讨论提纲:①大多数带正电的α粒子能够穿透金箔而不改变方向,说明原子是否为实心球体?②少数带正电的α粒子发生方向上的偏转,极少数带正电的α粒子被反弹,说明原子的构成是否像乒乓球一样,内部完全是空的?)学生结合已有的物理知识,很容易找到正确答案:原子不是实心球体,其内部有一个质量较大的带正电的粒子。

原子结构第2课时知识与技能1、了解原子结构的构造原理,能用构造原理认识原子的核外电子排布2、能用电子排布式表示常见元素(1~36号)原子核外电子的排布3、知道原子核外电子的排布遵循能量最低原理4、知道原子的基态和激发态的涵义5、初步知道原子核外电子的跃迁及吸收或发射光谱,了解其简单应用重点:电子排布式、能量最低原理、基态、激发态、光谱难点:电子排布式知识结构与板书设计三、构造原理1.构造原理:绝大多数基态原子核外电子的排布的能级顺序都遵循下列顺序:1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d:是指电子层数较大的某些轨道的能量反低于电子层数较小的某些轨道能量的现象。

电子先填最外层的ns,后填次外层的(n-1)d,甚至填入倒.能量最低原理:原子核外电子遵循构造原理排布时,原子的能量处于最低状态。

即在基态原子里,电子优先排布在能量最低的能级里,然后排布在能量逐渐升高的能级里。

当电子排布为全充满、半充满或全空时,原子是比较稳定[稀有气体元素符号]+外围电子(价电子、最外层电子)激发态—当基态原子的电子吸收能量后,电子会跃迁到较高能级,变成激发态原子。

基态与激发态的关系:2、不同元素的原子发生跃迁时会吸收或释放不同的光,可以用光谱仪摄取各种元素的电子的吸收光谱或发射光谱,总称原子光谱3、光谱分析—利用原子光谱线上的特征谱线来鉴定元素【教学步骤、内容】[课前练习]理论研究证明,在多电子原子中,电子的排布分成不同的能层,同一能层的电子,还可以分成不同的能级。

能层和能级的符号及所能容纳的最多电子数。

[思考]钾原子的电子排布为什么是2、8、8、1而非2、8、9?板书]三、构造原理[投影]图1-2构造原理[讲]在多电子原子中,电子在能级上的排布顺序:电子最先排布在能量低的能级上,然后依次排布在能量较高的能级上。

电子的排布遵循构造原理[板书]1.构造原理:绝大多数基态原子核外电子的排布的能级顺序都遵循下列顺序:1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s4f 5d 6p 7s……[讲]构造原理揭示了原子核外电子的能级分布。

课题原子的结构-第一课时说课稿————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:ﻩ课题2 原子的结构第一课时说课稿我说课的题目是《原子的结构第1课时》。

下面我就从以下几个不同的方面来给大家演绎本节课:【一】教材、学情分析我说课的内容选自第三单元课题2《原子的结构》第一课时。

中学生对许多元素及其化合物知识已由感性认识的基础上,本节将继续深入探讨原子核的结构以及核外电子排布规律,并运用原子结构知识解释某些元素部分性质。

这遵循了由具体到抽象由现象到本质的认知规律。

同时,原子结构也是认识元素周期律、元素周期表和分子结构的基础,因此本节教材在学习中起着承上启下的作用。

【二】教学目标(根据以上分析,我确立教学目标如下:)1、知识与技能引导学生认识原子核的结构,掌握构成原子的微粒间的关系;掌握核电荷数、质子数、中子数、质量数之间的相互关系。

2、过程与方法通过对构成原子的微粒间的关系等问题的探讨,培养学生分析、处理数据的能力,尝试运用比较、归纳等方法对信息进行加工。

3、情感态度与价值观(1)、通过构成物质的基本微粒的质量、电性的认识,了解微观世界的物质性,从而进一步认识物质世界的微观本质;通过原子中存在电性不同的两种微粒的关系,认识原子是矛盾的对立统一体。

(2)、通过人类探索原子结构的历史的介绍,使学生了解假说、模型等科学研究方法和科学研究的历程,培养他们的科学态度和科学精神,体验科学研究的艰辛与喜悦。

【三】教学重点、难点重点:原子的结构。

难点:构成原子的微粒间的关系。

【四】教学方法学案教学法;自主参与、合作探究、展示交流。

【五】教学过程(基于以上分析,我对本节课的安排如下:)一、预习自学探究新知(一)原子的构成1、阅读课本 53页原子的构成,看课本 53 页图 3-9 原子的结构示意图,回答下列问题:问题一:原子是由哪些粒子构成的?原子是由居于原子中心的带电的和核外带电的构成的。

教材分析:一、本章教学目标1.了解原子结构的构造原理,知道原子核外电子的能级分布,能用电子排布式表示常见元素(1~36号)原子核外电子的排布。

2.了解能量最低原理,知道基态与激发态,知道原子核外电子在一定条件下会发生跃迁产生原子光谱。

3.了解原子核外电子的运动状态,知道电子云和原子轨道。

4.认识原子结构与元素周期系的关系,了解元素周期系的应用价值。

5.能说出元素电离能、电负性的涵义,能应用元素的电离能说明元素的某些性质。

6.从科学家探索物质构成奥秘的史实中体会科学探究的过程和方法,在抽象思维、理论分析的过程中逐步形成科学的价值观。

本章知识分析:本章是在学生已有原子结构知识的基础上,进一步深入地研究原子的结构,从构造原理和能量最低原理介绍了原子的核外电子排布以及原子光谱等,并图文并茂地描述了电子云和原子轨道;在原子结构知识的基础上,介绍了元素周期系、元素周期表及元素周期律。

总之,本章按照课程标准要求比较系统而深入地介绍了原子结构与元素的性质,为后续章节内容的学习奠定基础。

尽管本章内容比较抽象,是学习难点,但作为本书的第一章,教科书从内容和形式上都比较注意激发和保持学生的学习兴趣,重视培养学生的科学素养,有利于增强学生学习化学的兴趣。

通过本章的学习,学生能够比较系统地掌握原子结构的知识,在原子水平上认识物质构成的规律,并能运用原子结构知识解释一些化学现象。

注意本章不能挖得很深,属于略微展开。

第一节原子结构第一课时知识与技能:1、进一步认识原子核外电子的分层排布2、知道原子核外电子的能层分布及其能量关系3、知道原子核外电子的能级分布及其能量关系4、能用符号表示原子核外的不同能级,初步知道量子数的涵义5、了解原子结构的构造原理,能用构造原理认识原子的核外电子排布6、能用电子排布式表示常见元素(1~36号)原子核外电子的排布方法和过程:复习和沿伸、类比和归纳、能层类比楼层,能级类比楼梯。

情感和价值观:充分认识原子结构理论发展的过程是一个逐步深入完美的过程。

3.2 原子的结构(2)说课稿一、教材内容分析本节课是九年级化学上册的第三章《原子结构》的第二个小节,重点介绍原子的结构和组成。

本节课的重点是解释原子的电子结构和核结构。

内容涵盖的重点知识点包括:原子的电子层次结构,电子云模型,电子的轨道和能级,电子的分布规律,质子和中子的作用,以及原子的核反应。

二、教学目标1.知识目标:•掌握原子的电子层次结构和核结构的基本概念;•理解电子云模型以及电子的分布规律;•了解质子和中子对原子结构的作用;•理解核反应的基本概念。

2.能力目标•能够使用模型解释电子的轨道和能级;•能够说明质子和中子对原子的作用;•能够应用知识分析原子核反应。

3.情感目标•培养学生对化学知识的兴趣;•培养学生的观察、思考和分析问题的能力;•培养学生合作学习的能力。

三、教学重点和难点1.教学重点•原子的电子层次结构和核结构的基本概念;•电子云模型和电子的分布规律;•质子和中子对原子结构的作用。

2.教学难点•学生理解电子云模型和电子的分布规律;•学生能应用知识分析原子核反应。

四、教学准备1.教具准备•幻灯片或者黑板、白板;•学生实验用具:放大镜、糖果盒子。

2.教学资源•九年级化学上册教材;•相关课件和资料。

五、教学过程1. 导入新课(5分钟)用一个有趣的实验开始本课,让学生能够猜测实验的结果,引发学生对本节课内容的兴趣。

2. 学习新课(40分钟)(1)引入主题通过回顾上节课所学内容,概括本节课将要学习的内容。

(2)概念解释和示例演示 - 介绍原子的电子层次结构和核结构的基本概念;- 解释电子云模型和电子的分布规律。

(3)示范实验演示通过实验演示,让学生直观地了解原子核反应的基本概念。

3. 合作探究(30分钟)分组讨论和合作实验活动,鼓励学生合作学习,互相交流和讨论,帮助学生更好地理解本节课内容。

4. 总结归纳(10分钟)总结本节课的重点内容和学习要点。

5. 课后作业(5分钟)布置课后作业,加深学生对本节课内容的理解和记忆。

《原子结构》说课稿

各位评委、各位老师大家好,今天我说课的内容是新人教版选修三第一节《原子结构》第一课时的内容,我将从以下四个方面进行我的说课,分别是说教材、说教法、说学法、说教学过程。

首先是教材的地位与作用,这章是选修三物质结构与性质的开篇第一章,属于物质结构理论的范畴,而物质结构作为整个化学教材的重点。

通过本节教材的学习,学生能够系统的掌握原子结构的知识,并且在原子的水平上认识物质构成的规律,并能运用原子结构的知识解释一些生活当中的现象。

作为选修第一章第一节的内容,不止要让学生理解物质的结构决定物质性质,更要培养学生的兴趣,更有利于学生的学习。

根据考试大纲以及结合高中化学的内容标准,我把教学目标分为以下几点—知识与技能目标过程与方法目标情感态度与

价值观,注重知识内容的连贯性,更注重培养学生的学科素养。

根据学生的认知水平,我把重难点设定了以下并重视重难点的突破。

第二大点,说教法,结合了内容,我运用了多媒体展示法,利用视频、图片、模型去加深学生对这些抽象的微观物质的理解。

类比归纳法—能层类比楼层、能级类比阶梯。

情景导入法,设置疑问,引入讨论。

第三个方面,说学法,结合了学生的认知水平,学生在必修二当中已有了原子结构的基础,在新课的学习上,注意与必修二

的知识做好衔接,如何把已有的知识应用在新知识当中,如何由浅及深引入。

利用导学案课前导学,图文和模型加深印象,利用小组讨论总结规律,从而达到预期的学习目标。

第四部分介绍一下我的教学过程以及重难点突破。

主要是三个内容。

在引入的时候,设置疑问,我们都知道物质结构决定物质的性质,而在化学反应中最小的微粒为原子,那你知道原子是怎么诞生的吗?

播放《生活大爆炸》主题曲《The big Bang Theory Theme》《生活大爆炸》这首歌当中介绍了140亿完年宇宙的爆炸,从而从这个角度去介绍宇宙的诞生,1932年勒梅特首次提出了现代宇宙大爆炸理论,认为我们所生的宇宙诞生于一次大爆炸,大爆炸后约两小时,诞生了大量的氢、少量的氦以及极少量的锂。

其后,经过或长或短的过程,氢、氦原子间发生原子核的熔合反应,分期分批的合成其他元素。

通过阅读书本,学生回答问题

宇宙中最丰富的元素是?

宇宙年龄有多大?地球年龄有多大?

第二部分对人类认识原子过程的介绍,课前布置任务,分小组收集资料,上课请人起来回答问题,不同时期人类认识的原子有哪些模型呢?

从古希腊建立在哲学角度的原子学说到现代的量子力学模型,人类思想中的原子结构模型经过了多次演变。

在这一方面,更对学生教育人类在认识自然的过程中,经过了无数的艰辛,也正是有了无数的探索者,才使我们对事物的认识一步步地走向深入,培养学生的探索精神,并且,化学是一门建立在实验基础上的科学,敢于怀疑才能最终认识真理。

第三部分对能层和能级的介绍,这一部分作为本课时的重点,我主要是采用旧知识的回顾以及新知识的探究来达到学习的目的。

首先进行旧知识的回顾,回顾原子的组成以及核外电子排布的一般规律,再介绍能层和能级的基本概念和符号表示。

通过表格小组合作去探究规律。

在讲解当中穿插导学案当中的题目去进行知识的具体应用。

根据能层和能级的概念,介绍简单原子C原子的核外电子排布,并分小组去讨论O、Na的核外电子排布。

再对今天上课的内容进行一个小结以及作业布置。

最后是我的板书设计。

谢谢大家,恳请大家对我的设计进行批评指正。