朦胧诗及其代表作品

- 格式:doc

- 大小:30.00 KB

- 文档页数:5

![[顾城的朦胧诗代表作]顾城的诗歌代表作](https://uimg.taocdn.com/c80ae43d5627a5e9856a561252d380eb62942318.webp)

[顾城的朦胧诗代表作]顾城的诗歌代表作顾城的诗歌的代表作《我总觉得》我总觉得顾城我总觉得,星星曾生长在一起,像一串绿葡萄,因为天体的转动,滚落到四方。

我总觉得,人类曾聚集在一起,像一碟小彩豆,因为陆地的破裂,迸溅到各方。

我总觉得,心灵曾依恋在一起,像一窝野蜜蜂,因为生活的风暴,飞散在远方。

一九八O年六月借助于意象的比喻进行并列式的呈现,把焦点集中在一种感觉上面,使这首诗成为有较完整的结构之作。

在“星星”与“绿葡萄”、“人类”与“小彩豆”、“心灵”与“野蜜蜂”之间,诗人所完成的是物象之间的比喻;而在“星星”、“人类”、“心灵”的遥相呼应之间,他却完成了一种空阔的从物到人、从人到心的思考。

“星”与“心”的微妙联系,不也是一种隐秘的天人合一和物我共存的暗示吗赏析2:顾城(1956-1993),是一位极有个性的朦胧派诗人。

他认为“诗就是理想之树上,闪耀的雨滴”,他要写的是雨滴中闪现的世界,写那“遥远而清晰”的梦,写梦中的“天国”。

他善于以一颗童真的心,展开奇谲的幻想,创造奇异的意象,隐曲地表现诗人的生命体验与审美理想,因此,他被称为“童话诗人”。

在《我总觉得》这首诗中,诗人以孩子的心灵去观察和感受世界,透过理想与现实的矛盾,表现了自己对生活的理性思考,道出了人与人之间缺乏心灵沟通的遗憾与无奈,是一曲发人深省的理想悲歌。

这首诗由三节构成,每一节的前三句是写“我”理想中的世界,后两句写现实生活。

我们先来看看“我”理想中的世界。

“我总觉得/星星曾生长在一起/像一串绿葡萄”,“我总觉得/人类曾聚集在一起/像一碟小彩豆”,“我总觉得/心灵曾依恋在一起/像一窝野蜜蜂”。

诗人以一个孩子的视角,写出了“我”理想中的世界,这个世界是如此地美丽、温馨。

星星像一串绿葡萄生长在一起,人类像一碟小彩豆聚集在一起,心灵像一窝野蜜蜂依恋在一起。

它们的特点都是聚拢在一起。

“绿葡萄”、“小彩豆”、“野蜜蜂”都是孩子们熟悉的事物,与儿童的生活密切相关,诗人通过比喻的方式,给人以具体可感的形象,让人产生联想。

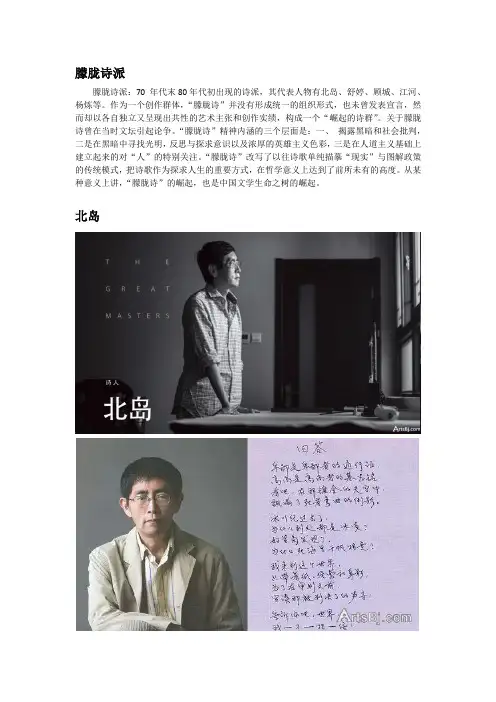

朦胧诗派及代表诗人简介朦胧诗派:70年代末80年代初出现的诗派,其代表人物有北岛、舒婷、顾城、江河、杨炼等。

作为一个创作群体,“朦胧诗”并没有形成统一的组织形式,也未曾发表宣言,然而却以各自独立又呈现出共性的艺术主张和创作实绩,构成一个“崛起的诗群”。

关于朦胧诗曾在当时文坛引起论争。

“朦胧诗”精神内涵的三个层面是:一揭露黑暗和社会批判,二是在黑暗中寻找光明,反思与探求意识以及浓厚的英雄主义色彩,三是在人道主义基础上建立起来的对“人”的特别关注。

“朦胧诗”改写了以往诗歌单纯描摹“现实”与图解政策的传统模式,把诗歌作为探求人生的重要方式,在哲学意义上达到了前所未有的高度。

从某种意义上讲,“朦胧诗”的崛起,也是中国文学生命之树的崛起。

[8]北岛原名赵振开,笔名有“艾珊”、“石默”等。

原籍浙江湖州,1949年生于北京,是共和国的同龄人。

在20世纪70年代开始写诗。

1976年参加“天安门运动”,1979年在《诗刊》发表《回答》,这是他第一次公开发表的作品,从此成为当时最有影响,也最受年轻人喜爱的青年诗人之一。

在七八十年代之交,是朦胧诗最引人瞩目的时期,也是北岛诗歌创作的高峰期,他这时期的创作,最突出地表现出一种怀疑和否定的精神,被看作是这一诗歌流派最有代表性的诗人,也是当时最有争议的诗人。

80年代初,他的创作有过一个时期的中断,这与关于朦胧诗的论争有关,也与他自己的创作由于观念的变化而方法也有所调整有关。

出版有诗集《北岛诗选》(1986)、《五人诗选》(1986)等。

其中,《北岛诗选》获得中国作协全国第三届新诗诗集奖。

80年代末以后,他一直生活在欧美,并继续编辑文学刊物《今天》,90年代后,在欧美流浪,现居美国。

舒婷原名龚佩瑜,1952年6月6日生于福建泉州石码镇,长于厦门市鼓浪屿。

1966年(14岁),因阅读外国文学作品和在作文中有抒情表现而受到批评。

1969年(17岁)初中未毕业即下乡,到闽西北山区的上杭县插队落户,1971年开始写诗和散文,并得到当时被流放到闽西北山区的福建诗人蔡其矫的指导,其诗也在知青中流传。

经典朦胧诗有关经典朦胧诗(通用9首)朦胧诗在艺术维度和精神维度上全然不同于当时的主流诗歌,它大量使用现代派诗歌的手法,它肯定了个体存在的价值,下面是小编整理的有关经典朦胧诗(通用9首),欢迎阅览。

经典朦胧诗1【蔡其矫】风从山顶摇曳而下撼动树林和原野绿草,粼粼的光波如无数鸟群翩翩飞升。

在天河一般的空气中飘浮有众多的色彩和芬芳,起伏的山坡回环的道路恋人奔跑相迎。

飞扬的头发拍打天空周围流动金色的云,在轩昂的眉宇下是静默无声的深沉的眼神。

花叶发出金黄的光芒把阴影和枝干燃烧,不具形的欢乐无踪无影地来到从心到心经典朦胧诗2【蔡其矫】在现实和梦想之间你是红叶焚烧的山峦是黄昏中交集的悲欢;你是树影,是晚风是归来路上的黑暗。

在现实和梦想之间你是信守约言的鸿雁是路上不预期的遇见;你是欢笑,是光亮是烟花怒放的夜晚。

在现实和梦想之间你是晶莹皎洁的雕像是幸福照临的深沉睡眠;你是芬芳,是花朵是慷慨无私的大自然。

在现实和梦想之间你是来去无踪的怨嗔是阴雨天气的苦苦思念;你是冷月,是远星是神秘莫测的深渊。

经典朦胧诗3【杜运燮】连鸽哨也发出成熟的音调,过去了,那阵雨喧闹的夏季。

不再想那严峻的闷热的考验,危险游泳中的细节回忆。

经历过春天萌芽的破土,幼叶成长中的扭曲和受伤,这些枝条在烈日下也狂热过,差点在雨夜中迷失方向。

现在,平易的天空没有浮云,山川明净,视野格外宽远;智慧感情都成熟的季节呵,河水也象是来自更深处的源泉。

紊乱的气流经过发酵在山谷里酿成透明的好酒;吹来的是第几阵秋意?醉人的香味已把秋花秋叶深深染透。

街树也用红颜色暗示点什么自行车的车轮闪射着朝气;吊车的手臂在高空指向远方,秋阳在上面扫描丰收的信息。

经典朦胧诗4【舒婷】在我微颤的手心里放下一粒珠贝,仿佛大海滴下的鹅黄色的眼泪……当波涛含恨而去,曾在大地雪白的胸前哽咽,它是英雄眼里的颗颗眼泪,也和英雄一样忠实,嫉妒的阳光,终不能把它化成一滴清水;当海浪欢呼而来,大地张开手臂把爱人迎接,它是少女怀中的鲜花玉叶,也和少女的心一样多情,残忍的年月,终不能叫它的花瓣枯萎。

朦胧诗的特点以及代表诗人试题:朦胧诗的特点以及代表诗人答案:朦胧诗的特点:一揭露黑暗和社会批判二是在黑暗中寻找光明、反思与探求意识以及浓厚的英雄主义色彩三是在人道主义根底上建立起来的对“人”的个性关注。

其代表人物有北岛、舒婷、顾城、江河、杨炼【相关阅读】1980年开始,诗坛出现了一个新的诗派,被称为“朦胧派”。

以舒婷、顾城、北岛、江河等为先驱者的一群青年诗人,“朦胧诗派”并没有构成统一的组织形式,也未曾发表宣言,然而却以各自独立又呈现出共性的艺术主张和创作实绩,构成一个“崛起的诗群”。

最初,他们的诗还仿佛是在继承现代派或后现代派的传统,但很快地他们开拓了新的疆域,走得更远,自成一个王国。

朦胧诗是中国当代汉语诗歌史上最值得关注也绕但是去的重要课题,它的重要性还在于它开启了诗歌的多个方向,启迪了当代汉语诗歌的多种可能性,它的源头性的好处还有待进一步挖掘。

对于当代汉语诗歌来说,朦胧诗始终是一个强大的存在,一座含金量罕见、挖掘不尽的宝库。

一般认为,朦胧诗是自1978年北岛等主编的《这天》杂志开始的。

当时活泼于《这天》杂志的诗人包括之后大名鼎鼎的舒婷、顾城、杨炼、江河、梁小斌、芒克等。

他们受西方现代主义诗歌影响,借鉴一些西方现代派的表现手法,表达自我的感受、情绪与思考。

他们所创作出来的诗歌,与当时诗坛盛行的现实主义或浪漫主义诗歌风格呈现截然不一样的面貌。

这些诗歌之后被统称为“朦胧诗”。

朦胧诗的命名于历史的误会,也能够说是特定时代赋予这一群诗人的一个有好处的称谓。

1980年第8期的《诗刊》上登载了章明的文章《令人气闷的“朦胧”》,在这篇文章里,章明指出,当前有些诗歌“写得十分晦涩、怪癖,叫人读了几遍也得不到一个明确印象,似懂非懂,半懂不懂,甚至完全不懂,百思不得其解”,这些诗歌被章明命名为“朦胧体”,文章中引述的诗歌例子尽管是“九叶诗人”杜运燮的《秋》和李小雨的《海南情思夜》,但谈及的现象主要是针对“新诗潮”探索者的,“朦胧诗”的名称就此确立下来,并随着以后对有关诗歌朦胧、晦涩等问题的争论而被广泛使用。

北岛的诗集_北岛的作品_古诗大全北岛,原名赵振开,1949年8月2日生于北京,祖籍浙江湖州,香港中文大学讲师。

中国当代诗人,为朦胧诗代表人物之一,是民间诗歌刊物《今天》的创办者,曾多次获诺贝尔文学奖提名。

代表诗作《回答》《一切》。

代表诗句:卑鄙是卑鄙者的通行证,高尚是高尚者的墓志铭。

北岛的诗集:1、《五色花》在深渊的边缘上,你守护我每一个孤独的梦---那风啊吹动草叶的喧响。

太阳在远方白白地燃烧,你在水洼旁,投进自己的影子微波荡荡,沉淀了昨日的时光。

假如有一天你也不免凋残,我只有个简单的希望:保持着初放时的安祥。

2、《传说的继续》古老的陶罐上早有关于我们的传说可你还不停地问这是否值得当然,火会在风中熄灭山峰也会在黎明倒塌融进殡葬夜色的河爱的苦果将在成熟时坠落此时此地只要有落日为我们加冕随之而来的一切又算得了什么--那漫长的夜辗转而沉默的时刻3、《青年诗人的肖像》那从袖口拽出的灵感没完没了,你日夜穿行在长长的句子和胡同里,你生下来就老了尽管雄心照旧沿着秃顶的边缘生长摘下假牙,你更象个孩子一转身就把名字写在公共厕所的墙上由于发育不良,你每天都要吞下几片激素让嗓音温顺得象隔壁那只叫春的猫一连九个喷嚏都落在纸上,你不在乎重复再者钱也未必干净可人人都喜欢救火车发疯似地呼啸提醒你赞美交过保险费的月亮或者赞美没交保险费的板斧,沉甸甸的比起思想来更有oRG分量天冷得够呛,血都黑了,夜晚就象冻伤了的大脚指头那样麻木,你一瘸一拐地出入路边的小树林会会那帮戴桂冠的家伙们每棵树有每棵树的猫头鹰碰上熟人真头疼他们总喜欢提起过去过去嘛,我和你大伙都是烂鱼4、《我走向雨雾中》乌云是起飞又落下的时辰。

鸟儿四散。

蓝色的斜线,抽打着幽暗的树林,仿佛在抽打一千支手杖,抽打一千颗老人的心。

-- 心呵,何处是家,何处是你的屋顶?草叶,在啜泣中沉醉,雏菊,模仿着苏醒。

风对雨说:你本是水,要归于水。

于是雨收敛最初的锋芒,汇成溪流,注入河中。

冰上无声的闪电,使沉沉的两岸隆隆退去,又骤然合拢。

朦胧诗的特点以及代表诗人朦胧诗的特点以及代表诗人朦胧诗,是兴起于20世纪70年代末80年代初的一种诗歌流派,以舒婷、北岛、顾城、梁小斌、江河、食指、芒克等先驱者为代表,接下来就由店铺带来朦胧诗的特点以及代表诗人,希望对你有所帮助!试题:朦胧诗的特点以及代表诗人答案:朦胧诗的特点:一揭露黑暗和社会批判二是在黑暗中寻找光明、反思与探求意识以及浓厚的英雄主义色彩三是在人道主义基础上建立起来的对“人”的个性关注。

其代表人物有北岛、舒婷、顾城、江河、杨炼【相关阅读】1980年开始,诗坛出现了一个新的诗派,被称为“朦胧派”。

以舒婷、顾城、北岛、江河等为先驱者的一群青年诗人,“朦胧诗派”并没有构成统一的组织形式,也未曾发表宣言,然而却以各自独立又呈现出共性的艺术主张和创作实绩,构成一个“崛起的诗群”。

最初,他们的诗还仿佛是在继承现代派或后现代派的传统,但很快地他们开拓了新的疆域,走得更远,自成一个王国。

朦胧诗是中国当代汉语诗歌史上最值得关注也绕但是去的重要课题,它的重要性还在于它开启了诗歌的多个方向,启迪了当代汉语诗歌的多种可能性,它的源头性的好处还有待进一步挖掘。

对于当代汉语诗歌来说,朦胧诗始终是一个强大的存在,一座含金量罕见、挖掘不尽的宝库。

一般认为,朦胧诗是自1978年北岛等主编的《这天》杂志开始的。

当时活跃于《这天》杂志的诗人包括之后大名鼎鼎的`舒婷、顾城、杨炼、江河、梁小斌、芒克等。

他们受西方现代主义诗歌影响,借鉴一些西方现代派的表现手法,表达自我的感受、情绪与思考。

他们所创作出来的诗歌,与当时诗坛盛行的现实主义或浪漫主义诗歌风格呈现截然不一样的面貌。

这些诗歌之后被统称为“朦胧诗”。

朦胧诗的命名来自于历史的误会,也能够说是特定时代赋予这一群诗人的一个有好处的称谓。

1980年第8期的《诗刊》上登载了章明的文章《令人气闷的“朦胧”》,在这篇文章里,章明指出,当前有些诗歌“写得十分晦涩、怪癖,叫人读了几遍也得不到一个明确印象,似懂非懂,半懂不懂,甚至完全不懂,百思不得其解”,这些诗歌被章明命名为“朦胧体”,文章中引述的诗歌例子尽管是“九叶诗人”杜运燮的《秋》和李小雨的《海南情思夜》,但谈及的现象主要是针对“新诗潮”探索者的,“朦胧诗”的名称就此确立下来,并随着以后对有关诗歌朦胧、晦涩等问题的争论而被广泛使用。

以下是几首外国朦胧诗:

1. “如同林边一株年轻的山毛榉,静静地伫立在暮霭中。

一阵轻风使所有的叶子窸窣颤动,还仿佛害怕星星——你也这样安静这样颤动。

”

2. “玫瑰黄的月亮在苍白的天上,当落日散射出一抹微红,荡漾在树梢的薄雾间,这就是我望见的你。

”

3. “一群赤鹿奔跃在高高的山岗,跑到了最远的松树林之外。

我的愿望也已跟着群鹿奔去。

”

4. “被风摇摆过的花朵,很快又重新盛满雨珠。

我的心也这样渐渐满载泪水,直到你又回来。

”

5. “像一只满载绿色芳香果实的小艇,顺着威尼斯黯黑的运河飘来。

啊,美艳的你,驶进了我荒凉的城。

”

6. “青烟缭绕升腾,如鸟群的云盘旋而又消散。

我的爱情也这样升向你,一会儿消失一会儿又滋生。

”

这些诗句都充满了朦胧的意象和情感,给人留下深刻的印象。

朦胧诗派的代表作品

“朦胧诗派”是20世纪70年代末80年代初出现的诗派,其代表人物有北岛、舒婷、顾城、江河、杨炼等。

作为一个创作群体,“朦胧诗”并没有形成统一的组织形式,也未曾发表宣言,然而却以各自独立又呈现出共性的艺术主张和创作实绩,构成一个“崛起的诗群”。

朦胧诗派的代表作品主要有:

一、诗集:《舒婷顾城抒情诗选》、《北岛顾城诗选》

二、诗作:

海子《面朝大海,春暖花开》

舒婷《祖国啊,我亲爱的祖国》、《赠别》、《致橡树》

顾城《一代人》、《远与近》

江河《星星变奏曲》、《纪念碑》

北岛《回答》、《习惯》、《红帆船》。

朦胧诗派朦胧诗派:70 年代末80年代初出现的诗派,其代表人物有北岛、舒婷、顾城、江河、杨炼等。

作为一个创作群体,“朦胧诗”并没有形成统一的组织形式,也未曾发表宣言,然而却以各自独立又呈现出共性的艺术主张和创作实绩,构成一个“崛起的诗群”。

关于朦胧诗曾在当时文坛引起论争。

“朦胧诗”精神内涵的三个层面是:一、揭露黑暗和社会批判,二是在黑暗中寻找光明,反思与探求意识以及浓厚的英雄主义色彩,三是在人道主义基础上建立起来的对“人”的特别关注。

“朦胧诗”改写了以往诗歌单纯描摹“现实”与图解政策的传统模式,把诗歌作为探求人生的重要方式,在哲学意义上达到了前所未有的高度。

从某种意义上讲,“朦胧诗”的崛起,也是中国文学生命之树的崛起。

北岛原名赵振开,笔名有“艾珊”、“石默”等。

原籍浙江湖州,1949年生于北京,是共和国的同龄人。

在20世纪70年代开始写诗。

1976年参加“天安门运动”,1979年在《诗刊》发表《回答》,这是他第一次公开发表的作品,从此成为当时最有影响,也最受年轻人喜爱的青年诗人之一。

在七八十年代之交,是朦胧诗最引人瞩目的时期,也是北岛诗歌创作的高峰期,他这时期的创作,最突出地表现出一种怀疑和否定的精神,被看作是这一诗歌流派最有代表性的诗人,也是当时最有争议的诗人。

80年代初,他的创作有过一个时期的中断,这与关于朦胧诗的论争有关,也与他自己的创作由于观念的变化而方法也有所调整有关。

出版有诗集《北岛诗选》(1986)、《五人诗选》(1986)等。

其中,《北岛诗选》获得中国作协全国第三届新诗诗集奖。

80年代末以后,他一直生活在欧美,并继续编辑文学刊物《今天》,90年代后,在欧美流浪,现居美国。

舒婷原名龚佩瑜,1952年6月6日生于福建泉州石码镇,长于厦门市鼓浪屿。

1966年(14岁),因阅读外国文学作品和在作文中有抒情表现而受到批评。

1969年(17岁)初中未毕业即下乡,到闽西北山区的上杭县插队落户,1971年开始写诗和散文,并得到当时被流放到闽西北山区的福建诗人蔡奇娇的指导,其诗也在知青中流传。

2.3 峨日朵雪峰之侧—2023-2024学年高一语文人教统编版必修上册学案重难点:一、文体知识朦胧诗兴起于70年代末80年代初,是伴随着文学全面复苏而出现的一个新的诗歌艺术潮流,以诗人舒婷、北岛、顾城、寒露、梁小斌、食指、江河、芒克等先驱者为代表。

以内在精神世界为主要表现对象,采用整体形象象征、逐步意向感发的艺术策略和方式来掩饰情思,从而使诗歌文本处在表现自己和隐藏自己之间,呈现为诗境模糊朦胧、诗意隐约含蓄、富含寓意,主题多解多义等一些特征。

朦胧诗的代表作品有《回答》、《致橡树》、《一切》等。

它以“叛逆”的精神,打破了当时现实主义创作原则一统诗坛的局面,为诗歌注入了新的生命力,同时也给新时期文学带来了一次意义深远的变革。

他们在诗作中以现实意识思考人的本质,肯定人的自我价值和尊严,注重创作主体内心情感的抒发,在艺术上大量运用隐喻、暗示、通感等手法,丰富了诗的内涵,增强了诗歌的想象空间。

就其发展过程而言,最早可溯源到“文革”时期60年代末知识青年“上山下乡”运动。

当时许多知识青年普遍怀有一种模糊而又强烈的情绪:不解、怀疑、愤怒、无奈、对抗等交织在一起,一种被抛弃的失落感以及对幻灭了的理想的沮丧和坚执,对失去家园的牵系等,成了这一代人的主导情绪和情感基调。

二、写作背景1957年,昌耀因诗作《林中试笛》被打成右派,此后仅得以“赎罪者”身份辗转于青海西部荒原从事农垦,1962年昌耀已陷入冷寂和沉闷了,由此,他得以用理智和清醒,观照和揣度个体生命及周围的世界:这便是他的短诗《峨日朵雪峰之侧》产生的外在机缘和直接意图。

三、作者介绍昌耀,原名王昌耀,湖南省桃源县人,诗人。

1950年4月参加中国人民解放军,任宣传队员。

同年,响应祖国号召,赴朝鲜参加抗美援朝。

期间,推出处女作《人桥》,从此与诗歌艺术结下不解之缘。

1953年,在朝鲜战场上负伤后转入河北省荣军学校读书。

1954年开始发表诗作。

他的诗以张扬生命在深重困境中的亢奋见长,感悟和激情融于凝重、壮美的意象之中,将饱经沧桑的情怀、古老开阔的西部人文背景、博大的生命意识,构成协调的整体。

朦胧诗名作分析5则范文第一篇:朦胧诗名作分析朦胧诗名作分析《纪念碑》江河的《纪念碑》发表于《诗刊》 1980 年 10 期。

《纪念碑》是表现民族历史和现实思考的深刻之作。

天安门广场的人民英雄纪念碑,在诗人眼中,就是民族历史、现实和未来的记录和见证、诗人在回顾民族被劫掠、被出卖和奋起抗争的历史的基础上,呼唤、探求民族尊严、魄力的重建。

诗人的命运和民族的命运,诗人的沉思和民族的沉思在纪念碑的形象中得到统一。

江河是以《纪念碑》登上诗坛的,对民族历史的富于纵深度的思考,使江河的诗一开始就显示其独特性。

“纪念碑”是空间化了的时间的形象,诗人把自己比作“纪念碑”,连接历史、现实、未来。

这个“大我”的抒情主人公,从历史发展角度,与民族、与个人感悟的民族历史锲合点上,展开抒情与思考。

诗人的沉思和民族的沉思在“纪念碑”的形象中得到统一。

江河、扬炼诗歌主张和诗歌创作表明了他们想“介入”历史的强烈愿望。

在经过一段时间的反思和自我价值的探索之后,“为历史提供见证”成为朦胧诗的重要主题。

《太阳和他的反光·射日》江河的组诗《太阳和他的反光》发表于《黄河》 1985 年第 1 期。

全诗共 12 首,诗中大量运用了中国古代的神话传说作为题材,如《补天》中的女娲补天,《追日》中的夸父追日,《填海》中的精卫填海,《射日》中的后羿射日等等……后羿射日是一个古老的神话,作者选取这个题材,并且加以改造,使它成了具有象征意义的神话“原型”。

传说中的后羿是一个胜利了的英雄,他射落了多余的九个太阳,使人间恢复了正常的秩序。

作者把这个故事改造成了一个悲剧,射日的后羿被烈日“红色大弓”所射中。

他倒下了,然而他的英雄壮举却永存人间。

诗人以独特的想象激活了古代神话,把这个神话变成了对于牺牲了的英雄的颂歌。

英雄为“去除虚妄”而向“泛滥的太阳”的“漫天谎言”宣战,使“射日”的这个神话有了“去伪存真”牺牲取义的原型含义,也使这首诗在内容上具有了很大的张力。

4、朦胧诗的主要作者在激烈的论争中,朦胧诗的影响日益扩大,并成为当代诗歌转折时期有影响的诗歌潮流,它坚持将写作放在对个体的生存价值的确认的基础之上,宣布了文学千篇一律的时代的终结。

代表性诗人:北岛、舒婷、顾城、江河、杨炼,王小妮等。

北岛《今天》的创办者之一,也是最有争议的人物。

诗歌表现一种怀疑、否定精神(《一切》)。

对缺乏人性、苟且偷生、虚幻向往的生活的坚决拒绝。

(《宣告》)理想主义、英雄主义姿态。

(《回答》)抒情主人公——抗争者和受难者形象。

一切一切都是命运一切都是烟云一切都是没有结局的开始一切都是稍纵即逝的追寻一切欢乐都没有微笑一切苦难都没有泪痕一切语言都是重复一切交往都是初逢一切爱情都在心里一切往事都在梦中一切希望都带着注释一切信仰都带着呻吟一切爆发都有片刻的宁静一切死亡都有冗长的回声——北岛宣告最后的时刻到了我没有留下遗嘱只留下笔,给我的母亲我并不是英雄在没有英雄的年代里我只想做一个人宁静的地平线分开了生者和死者的行列我只能选择天空决不跪在地上以显出刽子手们的高大好阻挡自由的风从星星般的弹孔中将流出血红的黎明——北岛回答卑鄙是卑鄙者的通行证,高尚是高尚者的墓志铭。

看吧,在那镀金的天空中,飘满了死者弯曲的倒影。

冰川纪过去了,为什么到处都是冰凌?好望角发现了,为什么死海里还千帆相争?我来到这个世界上,只带着纸、绳索和身影,为了在审判之前,宣读那些被判决的声音:告诉你吧,世界,我——不——相——信!纵使你脚下有一千名挑战者,那就把我算做一千另一名。

我不相信天是蓝的;我不相信雷的回声;我不相信梦是假的;我不相信死无报应。

如果海洋注定要决堤,让所有的苦水都注入我心中;如果陆地注定要上升,就让人类重新选择生存的峰顶。

新的转机和闪闪的星斗,正缀满没有遮拦的天空,那时五千年的象形文字,那时未来人们凝视的眼睛。

——北岛抒情方式:冷峻、愤怒,富有理性精神和怀疑色彩的。

北岛诗中的情感,展现了当代中国历史转折时期“觉醒者”的内心冲突和理想精神。

10首经典朦胧诗代表作朦胧诗代表作(十首最经典的朦胧诗)朦胧诗是20世纪70年代末80年代初随着文学的全面复苏而出现的一种新的诗歌艺术思潮,代表诗人有、舒婷、北岛、顾城、梁、、、芒克等。

朦胧诗以内在的精神世界为主要表现对象,运用整体意象象征和渐进性意向感受的艺术策略和方式掩盖情感,使诗歌文本介于表意和隐意之间,呈现出诗境模糊、诗意空泛含蓄、意蕴丰富、主题多元阐释和多义性等特点。

它以“反叛”的精神,打破了当时现实主义创作原则一统诗坛的局面,为诗歌注入了新的活力,同时也给新时期文学带来了深远的变革。

他们在诗歌中以现实意识思考人的本质,肯定人的自我价值和尊严,注重创作主体内心情感的表达,在艺术上广泛运用隐喻、暗示、通感等手法,丰富了诗歌的内涵,增强了诗歌的想象力。

“朦胧诗”没有形成统一的组织形式,也没有发表宣言。

但他们以各自独立而又共同的艺术理念和创作成就,形成了一个“崛起的诗歌群体”。

在当时文坛引起争议。

“一代人”——顾城黑夜给了我黑色的眼睛,但我用它来寻找光明。

远近——顾城你们一会儿见。

看一会儿云我认为当你看着我的时候,你离我很远。

当你看云的时候,你离得很近。

“相信未来”——食指当蜘蛛网无情地封住了我的壁炉,当灰烬叹息贫穷的悲哀,我仍然固执地铺着失望的灰烬,用美丽的雪花写下:相信未来。

当我的紫葡萄在深秋变成露珠,当我的花依偎着别人的感受,我仍然固执地用凝结霜的枯藤,在荒凉的土地上写下:相信未来。

我要用我的手指在地平线上冲浪,我想用手掌托住太阳之海,黎明摇曳的温暖而美丽的笔杆。

用孩子的笔写下:相信未来。

我之所以坚信未来,我相信未来人们的眼睛-她有拂去历史尘埃的睫毛,她有能看穿岁月篇章的学生。

不管人们如何看待我们腐烂的肉体,那些失落的忧郁,失败的痛苦,那是动人的眼泪,深切的同情,或者给一个轻蔑的微笑,苦涩的嘲讽。

我坚信人们对我们的脊椎感兴趣,无数的探索,迷途,失败和成功,会给予热情客观公正的评价。

是的,我在焦急地等待他们的评价。

舒婷,原名龚佩瑜,祖籍福建泉州,1952年出生于福建石码镇(漳州龙海),生长在厦门。

朦胧诗派的代表作家之一,《致橡树》是朦胧诗潮的代表作之一,与北岛、顾城齐名,但事实上,她的诗歌更接近上一代载道意味较浓的传统诗人,反抗性淡漠了许多。

1969年下乡插队,1972年返城当工人。

1979年开始发表诗歌作品。

1980年至福建省文联工作,从事专业写作。

著有诗集《双桅船》、《会唱歌的鸢尾花》、《始祖鸟》,散文集《心烟》、《秋天的情绪》、《硬骨凌霄》、《露珠里的“诗想”》、《舒婷文集》(3卷)等。

诗歌《祖国啊,我亲爱的祖国》获1980年全国中青年优秀诗歌作品奖,《双桅船》获全国首届新诗优秀诗集奖、1993年庄重文文学奖。

舒婷长于自我情感律动的内省、在把捉复杂细致的情感体验方面特别表现出女性独有的敏感。

情感的复杂、丰富性常常通过假设、让步等特殊句式表现得曲折尽致。

舒婷又能在一些常常被人们漠视的常规现象中发现尖锐深刻的诗化哲理(《神女峰》、《惠安女子》),并把这种发现写得既富有思辩力量,又楚楚动人。

舒婷的诗,有明丽隽美的意象,缜密流畅的思维逻辑,从这方面说,她的诗并不“朦胧”。

只是多数诗的手法采用隐喻、局部或整体象征,很少以直抒告白的方式,表达的意象有一定的多义性。

代表作品致橡树我如果爱你——绝不像攀援的凌霄花,借你的高枝炫耀自己:我如果爱你——绝不学痴情的鸟儿,为绿荫重复单调的歌曲;也不止像泉源,常年送来清凉的慰藉;也不止像险峰,增加你的高度,衬托你的威仪。

甚至日光。

甚至春雨。

不,这些都还不够!我必须是你近旁的一株木棉,做为树的形象和你站在一起。

根,紧握在地下,叶,相触在云里。

每一阵风过,我们都互相致意,但没有人听懂我们的言语。

你有你的铜枝铁干,像刀,像剑,我有我的红硕花朵,像沉重的叹息,又像英勇的火炬,我们分担寒潮、风雷、霹雳;我们共享雾霭流岚、虹霓,仿佛永远分离,却又终身相依,这才是伟大的爱情,坚贞就在这里:不仅爱你伟岸的身躯,也爱你坚持的位置,脚下的土地。

舒婷的朦胧诗代表作(1952年-),原名龚佩瑜,中国女诗人,出生于福建龙海市石码镇,1969年下乡插队,1972年返城当工人,1979年开始发表诗歌作品,1980年至福建省文联工作,从事专业写作。

下面是舒婷的朦胧诗代表作,欢迎阅读。

《初春》朋友,是春天了驱散忧愁,揩去泪水向着太阳微笑虽然还没有花的洪流冲毁冬的镣铐奔泻着酩酊的芬芳泛滥在平原、山坳虽然还没有鸟的歌瀑飞溅起万千银珠四散在雾蒙蒙的拂晓滚动在黄昏的林荫道但等着吧一旦惊雷起乌云便仓皇而逃那是最美最好的梦呵也许在一夜间辉煌地来到是还有寒意还有霜似的烦恼如果你侧耳倾听五老峰上,狂风还在呼啸战栗的山谷呵仿佛一起嚎啕但已有几朵小小的杜鹃如吹不灭的火苗使天地温暖连云儿也不再他飘友人,让我们说春天之所以美好、富饶是因为它经过了最后的料峭《致大海》大海的日出引起多少英雄由衷的赞叹大海的夕阳招惹多少诗人温柔的怀想多少支在峭壁上唱出的歌曲还由海风日夜日夜地呢喃多少行在沙滩上留下的足迹多少次向天边扬起的风帆都被海涛秘密秘密地埋葬有过咒骂,有过悲伤有过赞美,有过荣光大海——变幻的生活生活——汹涌的海洋哪儿是儿时挖掘的穴哪里有初恋并肩的踪影呵,大海就算你的波涛能把记忆涤平还有些贝壳撒在山坡上如夏夜的星也许漩涡眨着危险的眼也许暴风张开贪婪的口呵,生活固然你已断送无数纯洁的梦也还有些勇敢的人如暴风雨中疾飞的海燕傍晚的海岸夜一样冷静冷夜的山岩死一般严峻从海岸的山岩多么寂寞我的影从黄昏到夜阑多么骄傲我的心“自由的元素”呵任你是佯装的咆哮任你是虚伪的平静任你掠走过去的一切一切的过去——这个世界有沉沦的痛苦也有苏醒的欢欣《归梦》以我熟悉的一枝百合(花瓣落在窗台上) ——引起我的迷惘以似乎吹在耳旁的呼吸(脸深深埋在手里) ——使我屏息甚至以一段简单的练习曲(妈妈的手,风在窗外) ——唉,我终于又能哭出来以被忽略的细节以再理解了的启示它归来了,我的热情——以片断的诗《惠安女子》野火在远方,远方在你琥珀色的眼睛里以古老部落的银饰约束柔软的腰肢幸福虽不可预期,但少女的梦蒲公英一般徐徐落在海面上啊,浪花无边无际天生不爱倾诉苦难并非苦难已经永远绝迹当洞箫和琵琶在晚照中唤醒普遍的忧伤你把头巾一角轻轻咬在嘴里这样优美地站在海天之间令人忽略了:你的裸足所踩过的碱滩和礁石于是,在封面和插图中你成为风景,成为传奇《一代人的呼声》我绝不申诉我个人的不幸错过的青春变形的灵魂无数失眠之夜留下来痛苦的记忆我推翻了一道道定义我打碎了一层层枷锁心中只剩下一片触目的废墟……但是,我站起来了站在广阔的地平线上再没有人,没有任何手段能把我重新推下去假如是我,躺在“烈士”墓里青苔侵蚀了石板上的字迹假如是我,尝遍铁窗风味和镣铐争辩真理的法律假如是我,形容枯槁憔悴赎罪般的劳作永无尽期假如是我,仅仅是我的悲剧——我也许已经宽恕我的泪水和愤怒也许可以平息但是,为了孩子们的父亲为了父亲们的孩子为了各地纪念碑下那无声的责问不再使人颤栗为了一度露宿街头的画面不再使我们的眼睛无处躲避为了百年后天真的孩子不用对我们留下的历史猜谜为了祖国的这份空白为了民族的这段崎岖为了天空的纯洁和道路的正直我要求真理!《馈赠》我的梦想是池塘的梦想生存不仅映照天空让周围的垂柳和紫云英把我汲取干净吧缘着树根我走向叶脉凋谢于我并非伤悲我表达了自己我获得了生命我的快乐是阳光的快乐短暂,却留下不朽的创作在孩子双眸里燃起金色的小火在种子胚芽中唱着翠绿的歌我简单而又丰富所以我深刻我的悲哀是候鸟的悲哀只有春天理解这份热爱忍受一切艰难失败永远飞向温暖、光明的未来啊,流血的翅膀写一行饱满的诗深入所有心灵进入所有年代我的全部感情都是土地的馈赠《呵,母亲》你苍白的指尖理着我的双鬓我禁不住象儿时一样紧紧拉住你的衣襟呵,母亲为了留住你渐渐隐去的身影虽然晨曦已把梦剪成烟缕我还是久久不敢睁开眼睛我依旧珍藏着那鲜红的围巾生怕浣洗会使它失去你特有的温馨呵,母亲岁月的流水不也同样无情生怕记忆也一样退色呵我怎敢轻易打开它的画屏为了一根刺我曾向你哭喊如今带着荆冠,我不敢一声也不敢呻吟呵,母亲我常悲哀地仰望你的照片纵然呼唤能够穿透黄土我怎敢惊动你的安眠我还不敢这样陈列爱的祭品虽然我写了许多支歌给花、给海、给黎明呵,母亲我的甜柔深谧的怀念不是激流,不是瀑布是花木掩映中唱不出歌声的枯井《墙》我无法反抗墙只有反抗的愿望我是什么?它是什么?很可能它是我渐渐老化的皮肤既感觉不到雨冷风寒也接受不了米兰的芬芳或者我只是株车前草装饰性地寄生在它的泥缝里我的偶然决定了它的必然夜晚,墙活动起来伸出柔软的伪足挤压我勒索我要我适应各式各样的形状我惊恐地逃到大街发现同样的噩梦挂在每一个人的脚后跟一道道畏缩的目光一堵堵冰冷的墙我终于明白了我首先必须反抗的是我对墙的妥协,和对这个世界的不安全感《秋夜送友》第一次被你的才华所触动是在迷迷蒙蒙的春雨中今夜相别,难再相逢桑枝间呜咽的已是深秋迟滞的风你总把自己比作雷击之后的老松一生都治不好燎伤的苦痛不像那扬花飘絮的岸柳年年春天换一次姿容我常愿自己像南来北去的飞鸿将道路铺在苍茫的天空不学那顾影自恋的鹦鹉朝朝暮暮离不开金丝笼这是我们各自的不幸也是我们共同的苦衷因为我们对生活想得太多我们的心呵我们的心才时时这么沉重什么时候老桩发新芽摇落枯枝换来一树葱茏什么时候大地春常在安抚困倦的灵魂无须再来去匆匆a(“content_body”);。

回答

——北岛卑鄙是卑鄙者的通行证,

高尚是高尚者的墓志铭。

看吧,在那镀金的天空中,

飘满了死者弯曲的倒影。

冰川纪过去了,

为什么到处都是冰凌?

好望角发现了,

为什么死海里千帆相竞?

我来到这个世界上,

只带着纸、绳索和身影,

为了在审判之前,

宣读那些被判决的声音:

告诉你吧,世界我——不——相——信!

纵使你脚下有一千名挑战者,

那就把我算做第一千零一名。

我不相信天是蓝的;

我不相信雷的回声;

我不相信梦是假的;

我不相信死无报应。

如果海洋注定要决堤,

让所有的苦水注入我心中;

如果陆地注定要上升,

就让人类重新选择生存的峰顶。

新的转机和闪闪的星斗,

正在缀满没有遮拦的天空,

那是五千年的象形文字,

那是未来人们凝视的眼睛。

一切

——北岛

一切都是命运

一切都是烟云

一切都是没有结局的开始

一切都是稍纵即逝的追寻

一切欢乐都没有微笑

一切苦难都没有泪痕

一切语言都是重复

一切交往都是初逢

一切爱情都在心里

一切往事都在梦中

一切希望都带着注释

一切信仰都带着呻吟

一切爆发都有片刻的宁静

一切死亡都有冗长的回声

致橡树

——舒婷我如果爱你——

绝不像攀援的凌霄花,

借你的高枝炫耀自己:

我如果爱你——

绝不学痴情的鸟儿,

为绿荫重复单调的歌曲;

也不止像泉源,

常年送来清凉的慰籍;

也不止像险峰,增加你的高度,衬托你的威仪。

甚至日光,

甚至春雨。

不,这些都还不够!

我必须是你近旁的一株木棉,

做为树的形象和你站在一起。

根,紧握在地下,

叶,相触在云里。

每一阵风过,

我们都互相致意,

但没有人

听懂我们的言语。

你有你的铜枝铁干,

像刀,像剑,

也像戟。

我有我的红硕花朵,

像沉重的叹息,

又像英勇的火炬,

我们分担寒潮、风雷、霹雳;

我们共享雾霭流岚、虹霓,

仿佛永远分离,

却又终身相依,

这才是伟大的爱情,

坚贞就在这里:

不仅爱你伟岸的身躯,

也爱你坚持的位置,脚下的土地。

朦胧诗:

朦胧诗又称新诗潮诗歌,是新诗潮诗歌运动的产物,因其在艺术形式上多用总体象征的手法,具有不透明性和多义性,所以被称为朦胧诗。