第八章 犯罪主观方面

- 格式:ppt

- 大小:593.50 KB

- 文档页数:45

第八章犯罪主观方面一、犯罪主观方面概念指犯罪主体对自己行为及其危害社会的结果所抱的心理态度。

1、要素:包括罪过(犯罪的故意或者犯罪的过失)以及犯罪的目的和动机这几种要素。

其中罪过是必备要素,犯罪目的是选择性要素,犯罪动机只影响量刑。

2、意义:是近现代刑法责任主义原则的具体表现。

(反对客观归罪;是由客观责任演变而来的,如陈胜吴广起义)。

3、认定:犯罪主观方面是客观存在并且要通过客观活动表现出来。

(由客观验证或推导主观)二、犯罪故意【刑法十四条】明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪。

故意犯罪,应当负刑事责任。

1、犯罪故意概念指行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或放任这种结果发生的一种主观心理态度。

①是罪过形式之一。

②与故意犯罪不同。

前者是一种罪过心理;后者是这种心理支配下构成的犯罪。

2、犯罪故意的构成要素(1)认识因素。

“行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果”,这是构成犯罪故意的认识因素。

认识因素是构成犯罪故意的前提条件。

①认识因素中“明知”的含义。

是指“知道”(对行为等)或“预见”(对结果,即未发生时知道将会发生)。

(由客观验证或推定;分为事实明知和法律推定明知,如1998年两高、公安部、工商总局关于依法查处盗窃、抢劫机动车案件的规定中十七条指出:“本规定所称’明知’是指知道或者应当知道,有下列情形之一的,可视为应当知道。

”)②认识(明知)的内容 (犯罪构成的客观方面等客观要件要素组成的客观事实;由具体犯罪决定)A 对主体的认识。

在特殊主体的情况下,对于身份犯来说,是否要求对于定罪身份的认识是一个值得研究的问题。

如,非法经营同类营业罪。

某一国企与港资成立一个中外合资企业,期间原国有企业负责人甲作为中外合资企业老总利用职务便利进行竞业经营活动,且该港资企业为某省计委在香港以个人名义,检察机关认为该合资企业名为合资实为国有企业,认定甲为国有公司工作人员,指控其构成非法经营同类营业罪。

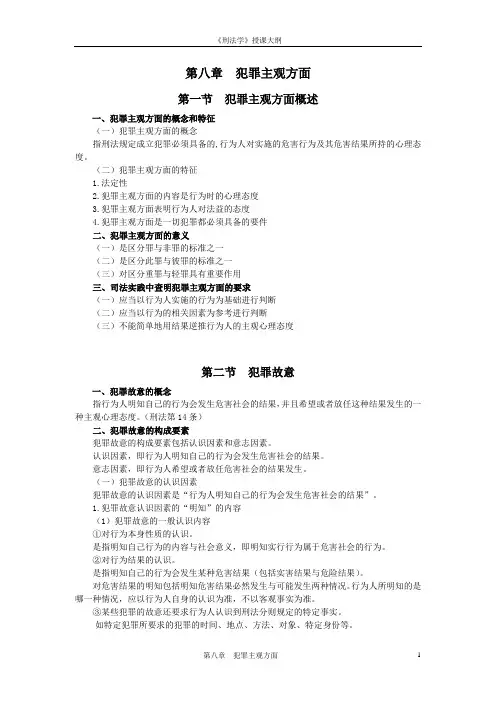

第八章犯罪主观方面第一节犯罪主观方面概述一、犯罪主观方面的概念和特征(一)犯罪主观方面的概念指刑法规定成立犯罪必须具备的,行为人对实施的危害行为及其危害结果所持的心理态度。

(二)犯罪主观方面的特征1.法定性2.犯罪主观方面的内容是行为时的心理态度3.犯罪主观方面表明行为人对法益的态度4.犯罪主观方面是一切犯罪都必须具备的要件二、犯罪主观方面的意义(一)是区分罪与非罪的标准之一(二)是区分此罪与彼罪的标准之一(三)对区分重罪与轻罪具有重要作用三、司法实践中查明犯罪主观方面的要求(一)应当以行为人实施的行为为基础进行判断(二)应当以行为的相关因素为参考进行判断(三)不能简单地用结果逆推行为人的主观心理态度第二节犯罪故意一、犯罪故意的概念指行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生的一种主观心理态度。

(刑法第14条)二、犯罪故意的构成要素犯罪故意的构成要素包括认识因素和意志因素。

认识因素,即行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果。

意志因素,即行为人希望或者放任危害社会的结果发生。

(一)犯罪故意的认识因素犯罪故意的认识因素是“行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果”。

1.犯罪故意认识因素的“明知”的内容(1)犯罪故意的一般认识内容①对行为本身性质的认识。

是指明知自己行为的内容与社会意义,即明知实行行为属于危害社会的行为。

②对行为结果的认识。

是指明知自己的行为会发生某种危害结果(包括实害结果与危险结果)。

对危害结果的明知包括明知危害结果必然发生与可能发生两种情况。

行为人所明知的是哪一种情况,应以行为人自身的认识为准,不以客观事实为准。

③某些犯罪的故意还要求行为人认识到刑法分则规定的特定事实。

如特定犯罪所要求的犯罪的时间、地点、方法、对象、特定身份等。

有的犯罪对行为对象有特殊要求,成立故意犯罪要求行为人认识到该特定对象。

(2)对规范的构成要件要素的认识。

①社会评价要素:不要求行为人了解规范概念的法律定义,只要求行为人认识到刑法规范的保护所涉及的事实关系即可,或者说,行为人以自己的认识水平理解了具体化在规范概念中的立法者的评价即可。

第八章犯罪主观方面本章要点:犯罪主观方面的概念,犯罪故意和犯罪过失。

重点;直接故意和间接故意,疏忽大意的过失和过于自信的过失,犯罪目的,意外事件;难点:行为人在事实上的认识错误。

第一节犯罪主观方面概述一、犯罪主观方面的概念犯罪主观方面,是指刑法规定成立犯罪必须具备的,犯罪主体对其实施的危害社会的行为及其危害社会的结果所持的心理态度,包括罪过(即犯罪的故意或者犯罪的过失)以及犯罪的目的和动机。

1、犯罪主观方面是刑法规定的要素。

行为人的罪过(即犯罪的故意或者犯罪的过失)是一切犯罪构成都必须具备的主观要件;犯罪的目的只是某些犯罪构成所必须具备的主观要件,即选择性主观要件;犯罪动机不是犯罪构成必须具备的主观要件,它一般不影响定罪,而影响量刑。

2、犯罪主观方面的内容是心理态度3、犯罪主观方面的内容说明行为人对刑法所保护的社会关系持积极侵犯的态度(犯罪故意)或者消极不保护的态度(犯罪过失)。

二、罪过是刑事责任的主观根据我国刑法第14条第1款规定:“明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪。

”其第2款规定:“故意犯罪,应当负刑事责任。

”第15条第1款规定:“应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果,因为疏忽大意而没有预见,或者已经预见而轻信能够避免,以致发生这种结果的,是过失犯罪。

”其第2款规定:“过失犯罪,法律有规定的才负刑事责任。

”第16条规定:“行为在客观上虽然造成了损害的结果,但不是出于故意或者过失,而是由于不能抗拒或者不能预见的原因所引起的,不是犯罪。

”根据上述规定,各种犯罪在主观方面都必须具备犯罪的故意或者过失这一要件;如果缺乏犯罪的故意或者过失这一要件,即行为在客观上虽然造成了损害的结果,但不是出于故意或者过失的,就不构成犯罪。

因此,罪过即犯罪的故意或者犯罪的过失是认定行为人构成犯罪和应负刑事责任的主观根据。

其原因如下:1、行为人实施或不实施危害社会的犯罪行为,都是通过相对自由的意志的选择和支配来实现的。