第八章 犯罪主观方面

- 格式:doc

- 大小:110.00 KB

- 文档页数:10

第八章犯罪主观方面一、犯罪主观方面概念指犯罪主体对自己行为及其危害社会的结果所抱的心理态度。

1、要素:包括罪过(犯罪的故意或者犯罪的过失)以及犯罪的目的和动机这几种要素。

其中罪过是必备要素,犯罪目的是选择性要素,犯罪动机只影响量刑。

2、意义:是近现代刑法责任主义原则的具体表现。

(反对客观归罪;是由客观责任演变而来的,如陈胜吴广起义)。

3、认定:犯罪主观方面是客观存在并且要通过客观活动表现出来。

(由客观验证或推导主观)二、犯罪故意【刑法十四条】明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪。

故意犯罪,应当负刑事责任。

1、犯罪故意概念指行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或放任这种结果发生的一种主观心理态度。

①是罪过形式之一。

②与故意犯罪不同。

前者是一种罪过心理;后者是这种心理支配下构成的犯罪。

2、犯罪故意的构成要素(1)认识因素。

“行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果”,这是构成犯罪故意的认识因素。

认识因素是构成犯罪故意的前提条件。

①认识因素中“明知”的含义。

是指“知道”(对行为等)或“预见”(对结果,即未发生时知道将会发生)。

(由客观验证或推定;分为事实明知和法律推定明知,如1998年两高、公安部、工商总局关于依法查处盗窃、抢劫机动车案件的规定中十七条指出:“本规定所称’明知’是指知道或者应当知道,有下列情形之一的,可视为应当知道。

”)②认识(明知)的内容 (犯罪构成的客观方面等客观要件要素组成的客观事实;由具体犯罪决定)A 对主体的认识。

在特殊主体的情况下,对于身份犯来说,是否要求对于定罪身份的认识是一个值得研究的问题。

如,非法经营同类营业罪。

某一国企与港资成立一个中外合资企业,期间原国有企业负责人甲作为中外合资企业老总利用职务便利进行竞业经营活动,且该港资企业为某省计委在香港以个人名义,检察机关认为该合资企业名为合资实为国有企业,认定甲为国有公司工作人员,指控其构成非法经营同类营业罪。

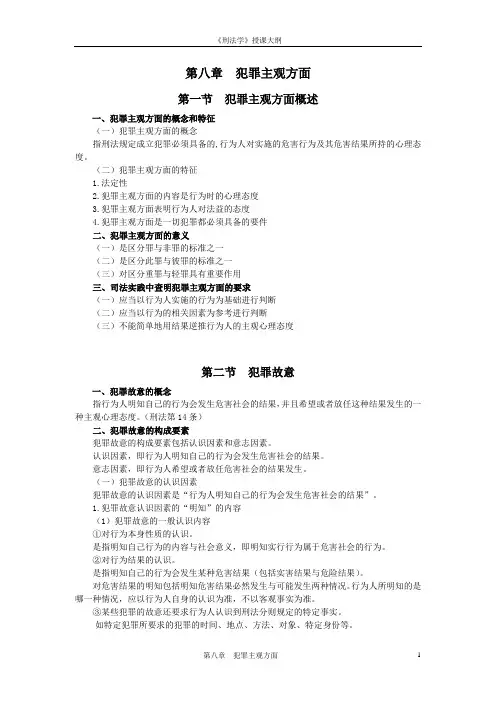

第八章犯罪主观方面第一节犯罪主观方面概述一、犯罪主观方面的概念和特征(一)犯罪主观方面的概念指刑法规定成立犯罪必须具备的,行为人对实施的危害行为及其危害结果所持的心理态度。

(二)犯罪主观方面的特征1.法定性2.犯罪主观方面的内容是行为时的心理态度3.犯罪主观方面表明行为人对法益的态度4.犯罪主观方面是一切犯罪都必须具备的要件二、犯罪主观方面的意义(一)是区分罪与非罪的标准之一(二)是区分此罪与彼罪的标准之一(三)对区分重罪与轻罪具有重要作用三、司法实践中查明犯罪主观方面的要求(一)应当以行为人实施的行为为基础进行判断(二)应当以行为的相关因素为参考进行判断(三)不能简单地用结果逆推行为人的主观心理态度第二节犯罪故意一、犯罪故意的概念指行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生的一种主观心理态度。

(刑法第14条)二、犯罪故意的构成要素犯罪故意的构成要素包括认识因素和意志因素。

认识因素,即行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果。

意志因素,即行为人希望或者放任危害社会的结果发生。

(一)犯罪故意的认识因素犯罪故意的认识因素是“行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果”。

1.犯罪故意认识因素的“明知”的内容(1)犯罪故意的一般认识内容①对行为本身性质的认识。

是指明知自己行为的内容与社会意义,即明知实行行为属于危害社会的行为。

②对行为结果的认识。

是指明知自己的行为会发生某种危害结果(包括实害结果与危险结果)。

对危害结果的明知包括明知危害结果必然发生与可能发生两种情况。

行为人所明知的是哪一种情况,应以行为人自身的认识为准,不以客观事实为准。

③某些犯罪的故意还要求行为人认识到刑法分则规定的特定事实。

如特定犯罪所要求的犯罪的时间、地点、方法、对象、特定身份等。

有的犯罪对行为对象有特殊要求,成立故意犯罪要求行为人认识到该特定对象。

(2)对规范的构成要件要素的认识。

①社会评价要素:不要求行为人了解规范概念的法律定义,只要求行为人认识到刑法规范的保护所涉及的事实关系即可,或者说,行为人以自己的认识水平理解了具体化在规范概念中的立法者的评价即可。

第八章犯罪主观方面本章重点:本章主要阐述犯罪主观方面的概念及意义;犯罪故意的概念,犯罪故意的类型;犯罪过失的概念,犯罪过失的类型;意外事件的概念,意外事件与过失犯罪的区别;犯罪目的、犯罪动机的概念,两者的关系;刑法中认识错误及其类型、意义。

本章的重点在于掌握犯罪故意、犯罪过失的概念、类型,间接故意与过于自信的过失的联系和区别,意外事件的概念及其与过失犯罪的区别,犯罪目的与犯罪动机的关系。

本章难点:犯罪行为是罪过心理的客观反映,主客观相统一的刑事责任原则反对脱离罪过心理的客观归罪。

在我国刑法规定和刑法理论中,犯罪的主观方面是犯罪构成的四个一般要件之一,是行为人对自己所实施的危害行为负刑事责任的主观基础。

因此,犯罪的主观方面在犯罪构成中占有非常重要的地位。

本章的基本要求:掌握犯罪故意、犯罪过失的概念、类型,间接故意与过于自信的过失的联系和区别,意外事件的概念及其与过失犯罪的区别,犯罪目的与犯罪动机的关系。

本章的课时安排:5课时。

一、犯罪主观方面(一)犯罪主观方面概念1.所谓犯罪的主观方面,是指犯罪主体对自己的危害行为及其危害结果所持的心理态度。

犯罪主观方面是犯罪构成的重要组成部分。

2.特征:第一,它是行为人的心理态度。

第二,这种心理态度针对的是一定的危害行为与危害结果。

第三,它是刑法明文规定的犯罪构成要件。

第四,它是刑事责任的主观根据。

(二)犯罪主观方面与犯罪主观方面要件1.犯罪主观方面要件的概念犯罪主观方面要件是指刑法规定的成立犯罪必须具备的犯罪主体对其实施的危害行为及其危害结果所持的心理态度。

2.包括犯罪人的罪过(犯罪的故意和过失)和犯罪的目的和动机,其中犯罪故意或者过失是所有犯罪的必备要件,犯罪目的是某些犯罪构成的必要主观条件,称为选择性要件,犯罪动机不是要件,一般不影响定罪而影响量刑。

(三)犯罪主观方面内容犯罪的主观方面所关涉的问题,主要是犯罪的故意与犯罪的过失(统称为罪过)、犯罪的目的与动机等;除此之外,还包括某些与犯罪主观方面相关的问题,诸如意外事件和刑法上的认识错误等。

行为人的罪过即其犯罪的故意或过失,是一切犯罪构成都必须具备的主观要件,因此被称之为犯罪主观方面的必要要件;犯罪的目的只是某些犯罪构成所必备的主观要件,因此也称之为犯罪主观方面的选择要件;犯罪动机不是犯罪构成所必备的主观要件,它一般不影响定罪,但却影响量刑。

至于意外事件与刑法上的认识错误,作为犯罪主观方面的相关问题,由于它们对行为人的行为是否构成犯罪以及构成何罪有一定的影响,因此,也有必要纳入犯罪的主观方面来阐述。

(四)犯罪主观方面与犯罪客观方面的联系1.二者同为犯罪构成的要件,缺一不可。

2.犯罪主观方面通过犯罪客观方面表现出来,而且只有行为时的罪过才是犯罪主观方面的内容。

(五)犯罪主观方面的意义1.定罪意义2.量刑意义二、犯罪故意(一)犯罪故意的概念和构成要素1.犯罪故意的概念(1)概念:所谓犯罪故意是指明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生的心理态度。

(2)关于犯罪故意的学说,刑法理论上起初有“希望主义”与“认识主义”之争:希望主义认为,只有当行为人意欲实现构成要件的内容时或希望发生危害结果时,才成立故意;认识主义认为,只要行为人对构成要件事实有认识或认识到可能发生危害结果时,就成立故意。

这两种学说被认为均是从一方面去区分故意与过失的,而且缩小或扩大了故意的范围。

因而后来又出现了立足于希望主义的“容认说”与立足于认识主义的“盖然性说”:容认说认为,行为人只有在有实现构成要件的意思时,才成立故意,而这里的故意,并不以意欲、目的、希望为必要,只要行为人容认或放任危害结果的发生,就成立故意。

盖然性说主张,对于故意只能依据行为人对构成要件事实的认识来确定。

即行为人认识到危害结果的发生具有盖然性(可能性很大),还实施该行为,就足以表明行为人是容认或放任危害结果发生的;行为人认识到危害结果发生的可能性(可能性不很大)时,就表明行为人没有容认或放任危害结果的发生。

显然,盖然性说是想通过认识因素解决意志因素问题。

(3)我国刑法采取的是容认说。

我国刑法第14条规定:“明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪。

”(4)故意犯罪与犯罪故意虽然是两个密切相关的概念,但它们二者在本质上却有所差别。

故意犯罪指的是一类犯罪的统称,而犯罪故意则指的是一种罪过形式。

(5)犯罪故意作为犯罪主观方面的罪过形式之一,包含以下两项内容:一是行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果,即认识因素;二是行为人希望或者放任这种危害结果的发生,即意志因素。

只有这两个因素有机统一起来,才能认定行为人具有犯罪故意。

2.犯罪故意的要素(1)犯罪故意的认识因素-明知行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果,这是构成犯罪故意的认识因素。

虽然一个人的行为在客观上发生了危害结果,但其在行为时并不知道自己的行为会发生这种结果,就不构成犯罪故意。

关于犯罪故意的认识因素,需要弄清以下两个方面的问题:①认识的内容认识的内容即“明知”的内容。

这一问题在刑法理论上众说纷纭。

根据我国刑法理论的通说,犯罪故意的认识因素中的“明知”,包含以下三方面内容:一是对行为本身的认识。

即对行为危害性的认识。

二是对行为结果的认识。

即对结果内容和危害性的认识。

三是对危害行为和危害结果相联系的其他构成要件事实的认识。

包括法定的犯罪对象,如盗窃枪支罪中的枪支;法定的犯罪手段,如暴力;法定的犯罪时空,如非法狩猎罪中的时间和地点。

关于“明知”的内容,争议较大的是关于违法性认识是否属于犯罪故意的认识因素的问题。

②认识的程度认识的程度,即明知自己的行为会发生危害社会的结果中,“明知会发生”的含义。

所谓明知会发生,一般认为有两种情况:一是行为人明知自己的行为必然导致某种危害结果的发生。

二是行为人明知自己的行为可能导致某种危害结果的发生。

无论行为人认识到危害结果必然发生还是可能发生,均符合犯罪故意的认识特征。

(2)犯罪故意的意志因素-希望或放任行为人对自己的行为将要引起的危害结果持有的(希望或者放任的)心理态度,是构成犯罪故意的意志因素。

所谓希望危害结果的发生,就是行为人对危害结果积极追求的心理态度,该结果的发生,正是行为人通过一系列行为所想要达到的目的。

所谓放任危害结果的发生,就是行为人虽然不希望、不积极追求危害结果的发生,但也不反对和不设法阻止这种结果的发生,而是对结果发生采取听之任之的心理态度。

(3)认识因素与意志因素的关系认识因素是意志因素存在的前提和基础,没有认识因素就没有意志因素。

是犯罪故意成立的基础。

意志因素是认识因素的发展,没有意志因素,认识因素也不能单独构成犯罪故意。

意志因素是犯罪故意中具有决定性作用的因素。

二者统一于同一行为之中。

(二)犯罪故意的类型1.分类标准:行为人对危害结果所持的心理态度即故意的意志因素的不同,刑法理论上上把犯罪分为直接故意与间接故意。

2.直接故意(1)定义:是指行为人明知自己的行为必然或者可能发生危害社会的结果,并且希望这种结果发生的心理态度。

其认识因素是明知会发生危害社会的结果,其意志因素是希望危害结果的发生。

(2)两种表现形式:①行为人明知自己的行为必然发生危害社会的结果,并且希望这种结果发生的心理态度。

用公式表示就是“必然发生+希望发生”。

②行为人明知自己的行为可能发生危害社会的结果,并且希望这种结果发生的心理态度。

“可能发生+希望发生”。

3.间接故意(1)定义:是指行为人明知自己的行为可能发生危害社会的结果,并且放任这种结果发生因而构成犯罪的心理态度。

间接故意的构成因素也有两个:其认识因素是行为人明知自己的行为可能发生危害社会的结果;其意志因素是放任危害结果的发生。

(2)表现形式①行为人追求一个犯罪目的而放任另一个危害结果的发生。

例如,丈夫另寻新欢,毒死妻子,可能分给女儿食物。

②为追求某种合法利益(或非犯罪意图)而放任另一危害结果的发生:狩猎专门布置陷阱。

③行为人并非明确追求具体结果,而在突发性事件或情绪冲动中实施危害行为,不计后果地放任危害结果的发生。

如:流氓在公共场所发生口角,情急之中拿出刀乱挥乱舞,结果导致了他人的死亡或者死亡,则按照结果来定罪。

4.直接故意与间接故意的比较(1)二者在认识因素上都要求行为人对自己的行为会发生危害社会的结果有明确的认识,在意志因素上都要求行为人对危害结果的发生不是排斥、反对的态度。

这是两者的相同点。

(2)二者的区别有三点:其一,认识因素不一样:程度不同,直接故意明知自己的行为必然发生和可能发生危害结果,间接故意行为人明知自己的行为可能发生危害结果。

其二,意志因素不一样:直接故意是希望危害结果发生,所以会积极追求危害结果的发生;间接故意不是希望危害结果发生,而是放任,既不积极追求,也不积极阻止危害结果的发生。

意志因素是区别两种故意的关键。

其三,危害结果的发生与否对两种故意及其支配下的行为定罪有不同意义:对于直接故意而言,只要行为人实施了危害行为,危害结果的发生与否不影响定罪,只影响犯罪的形态;对于间接故意,不发生危害结果不构成犯罪。

(3)从我国刑法规定的来看,故意犯罪中的绝大多数犯罪只能由直接故意构成,只有少数故意犯罪如故意杀人罪、故意伤害罪、放火罪、爆炸罪等,则既可以由直接故意构成,也可以由间接故意构成。

5.其他分类(1)根据认识内容及确定程度,将犯罪故意分为确定故意与不确定故意。

①确定故意:行为人对其行为的实施和后果有明确预见,并希望或放任结果的发生。

注意,确定故意与不确定故意不能简单等同于直接和间接故意,确定故意表现为认识内容的具体性和程度的肯定性,不确定故意对故意的具体内容和程度可能都不确定,划分意义在于对不确定故意(实际结果不确定)则按实际结果定罪量刑。

②不确定故意:是指行为人认识到自己的行为会发生危害结果,但发生何种具体结果并不明确,并希望或放任结果发生的心理状态。

(2)根据形成时间的长短,将犯罪故意分为预谋故意与突发故意。

①预谋故意:预谋性即在实施犯罪行为之前的一段时间内就已形成犯意。

即行为人经过深思熟虑和反复思考以后着手实施犯罪的心理。

②突发故意:指产生犯意后立即实施犯罪行为的心理状态,也称激情性故意或非预谋故意。

指行为人非经预谋而处于一时起意实施危害行为的心理状态。

(3)事前故意与事后故意6.分类的意义7.需要注意的问题(1)分类属于理论上的,法律上并未载明直接故意与间接故意的术语,根据罪刑法定原则,司法文书中不宜将故意犯罪区分为直接故意犯罪与间接故意犯罪,而是统称为故意犯罪。

但可在司法文书的事实叙述部分将行为人的希望或者放任心理予以表述和认定。

(2)大部分犯罪都是故意犯罪。

只能由故意构成的犯罪,如果为人们的常识所了解,刑法分则条文一般不标明“故意”;否则,对于不能由过失构成的犯罪,人们又不能由常识做出判断的,如《刑法》第275条故意毁坏财务的犯罪,则标明“故意”以划清罪与非罪的界限。