刘铭传

- 格式:ppt

- 大小:373.00 KB

- 文档页数:10

紫蓬山下寻访刘铭传故人已逝,一切归于山水中(下转c09版)责任编辑张敏蕾执行编辑郭艾琳美编戚佳敏c|082024年4月16日探访文/图_徐俊亮风格独特的神秘“城堡”合肥西郊有一座紫蓬山,刘铭传的故居就在紫蓬山下。

从合肥市区一路驱车向西,曾经尘土飞扬的小路,如今已草木葱茏,道路宽阔。

近年来,肥西县发展势头显著,道路两边或稻田郁郁、或玉米亭亭。

经过的乡村整洁有序,满眼都是绿意,一片盎然生机。

因为地处丘陵地带,县道弯曲而起伏,放眼远望,前方是绿意盎然的小山,层峦叠嶂,山虽不高,但一看就是风水宝地。

距离刘铭传故居越来越近,景色也更加秀丽。

在一处山坳下的村路口,有一座神秘的“城堡”,那便是我的目的地。

首先映入眼帘的,是一片平整的广场,它与刘铭传故居隔着一条道路。

广场上矗立着一座高大的石碑,上刻行书“铭传园”。

不远处就是一泓碧水,连着附近的湖泊。

当时正值盛夏,荷叶田田,莲花香远溢清。

湖面近狭远阔,对岸绿树成荫,再远处则是白茫茫的湖水,尽头是连绵不断的青山卧于蓝天之下,忽隐忽现,宛如仙山。

再往里走,能看见一座石桥,犹如城门的吊桥,下面就是护城河。

过了护城河,有一座石门,那才是刘铭传故居的正门,上书“大潜山房”四个大字。

刘铭传,安徽合肥人,字省三,自号“大潜山人”,因在家中排行第六且脸上有麻点,人称“刘六麻子”。

他是清朝末期淮军的重要将领,也是洋务派代表人物、中国台湾省首任巡抚。

故居门口有一幅对联——“解甲归田乐,清时旧垒闲。

”刘铭传曾多次辞官归隐,又多次重赴官职,这幅对联是对其一生的真实写照。

刘铭传故居是在他功成名就之时所建,现存的古建筑,面积达两千多平方米。

整个故居被一圈护城河紧紧包围,俨然一座随时处于备战状态的堡垒。

中轴线两边,依次有南门楼、北更楼、盘亭、西洋楼、钢叉楼、大岛读书房等,这些建筑有中式有西式,也有中西合璧式。

让我印象深刻的,有两幢楼。

西洋楼外围一圈围墙,独立成院,院门口有一棵高大挺拔的广玉兰树。

精心整理

刘铭传:晚清淮军着名将领

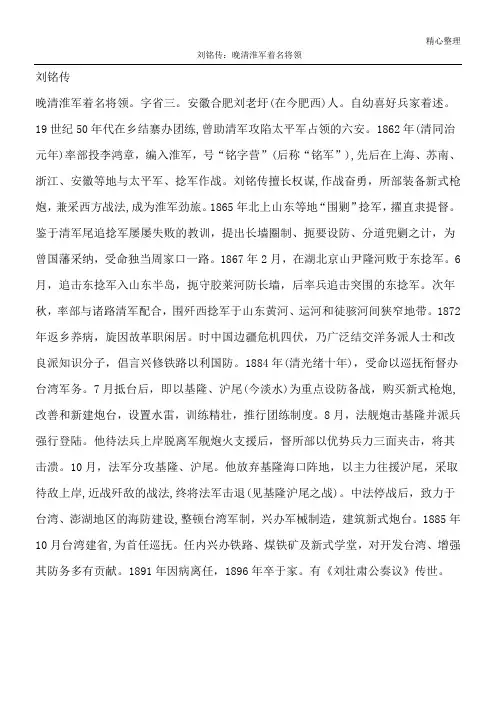

刘铭传

晚清淮军着名将领。

字省三。

安徽合肥刘老圩(在今肥西)人。

自幼喜好兵家着述。

19世纪50年代在乡结寨办团练,曾助清军攻陷太平军占领的六安。

1862年(清同治元年)率部投李鸿章,编入淮军,号“铭字营”(后称“铭军”),先后在上海、苏南、浙江、安徽等地与太平军、捻军作战。

刘铭传擅长权谋,作战奋勇,所部装备新式枪炮,6秋,1872,击溃。

台湾、澎湖地区的海防建设,整顿台湾军制,兴办军械制造,建筑新式炮台。

1885年10月台湾建省,为首任巡抚。

任内兴办铁路、煤铁矿及新式学堂,对开发台湾、增强其防务多有贡献。

1891年因病离任,1896年卒于家。

有《刘壮肃公奏议》传世。

精心整理

---来源网络,仅供分享学习2/2。

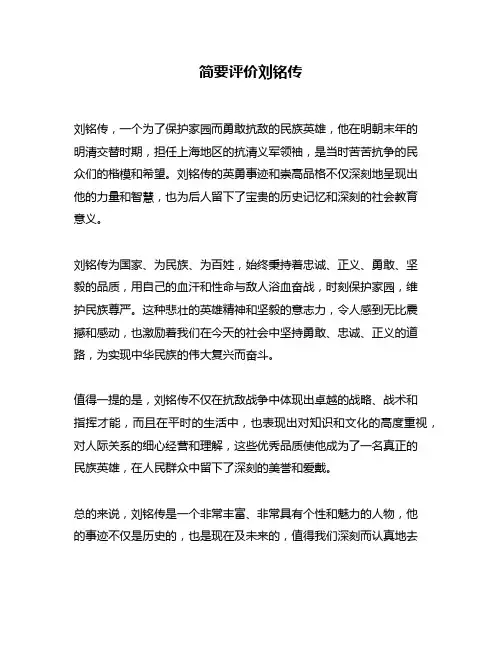

简要评价刘铭传

刘铭传,一个为了保护家园而勇敢抗敌的民族英雄,他在明朝末年的

明清交替时期,担任上海地区的抗清义军领袖,是当时苦苦抗争的民

众们的楷模和希望。

刘铭传的英勇事迹和崇高品格不仅深刻地呈现出

他的力量和智慧,也为后人留下了宝贵的历史记忆和深刻的社会教育

意义。

刘铭传为国家、为民族、为百姓,始终秉持着忠诚、正义、勇敢、坚

毅的品质,用自己的血汗和性命与敌人浴血奋战,时刻保护家园,维

护民族尊严。

这种悲壮的英雄精神和坚毅的意志力,令人感到无比震

撼和感动,也激励着我们在今天的社会中坚持勇敢、忠诚、正义的道路,为实现中华民族的伟大复兴而奋斗。

值得一提的是,刘铭传不仅在抗敌战争中体现出卓越的战略、战术和

指挥才能,而且在平时的生活中,也表现出对知识和文化的高度重视,对人际关系的细心经营和理解,这些优秀品质使他成为了一名真正的

民族英雄,在人民群众中留下了深刻的美誉和爱戴。

总的来说,刘铭传是一个非常丰富、非常具有个性和魅力的人物,他

的事迹不仅是历史的,也是现在及未来的,值得我们深刻而认真地去

回味。

因此,我们要在现实中秉持他的精神和道路,自强自立、勇敢前行,成为具有民族自豪感和责任感的中华儿女。

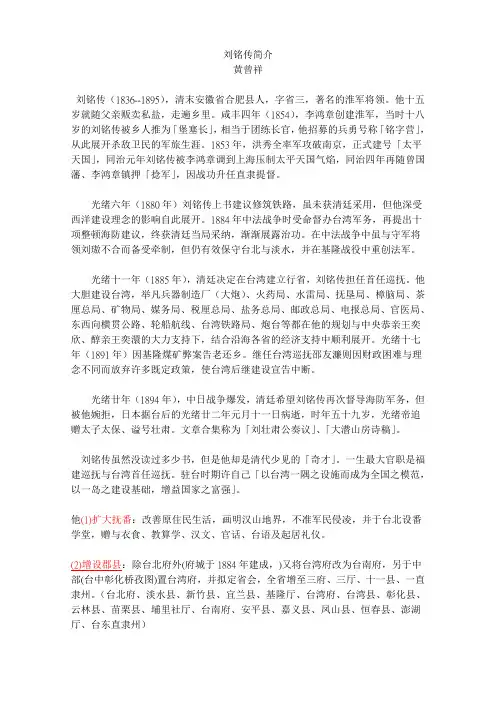

刘铭传简介黄曾祥刘铭传(1836--1895),清末安徽省合肥县人,字省三,著名的淮军将领。

他十五岁就随父亲贩卖私盐,走遍乡里。

咸丰四年(1854),李鸿章创建淮军,当时十八岁的刘铭传被乡人推为「堡塞长」,相当于团练长官,他招募的兵勇号称「铭字营」,从此展开杀敌卫民的军旅生涯。

1853年,洪秀全率军攻破南京,正式建号「太平天国」,同治元年刘铭传被李鸿章调到上海压制太平天国气焰,同治四年再随曾国藩、李鸿章镇押「捻军」,因战功升任直隶提督。

光绪六年(1880年)刘铭传上书建议修筑铁路,虽未获清廷采用,但他深受西洋建设理念的影响自此展开。

1884年中法战争时受命督办台湾军务,再提出十项整顿海防建议,终获清廷当局采纳,渐渐展露治功。

在中法战争中虽与守军将领刘璈不合而备受牵制,但仍有效保守台北与淡水,并在基隆战役中重创法军。

光绪十一年(1885年),清廷决定在台湾建立行省,刘铭传担任首任巡抚。

他大胆建设台湾,举凡兵器制造厂(大炮)、火药局、水雷局、抚垦局、樟脑局、茶厘总局、矿物局、媒务局、税厘总局、盐务总局、邮政总局、电报总局、官医局、东西向横贯公路、轮船航线、台湾铁路局、炮台等都在他的规划与中央恭亲王奕欣、醇亲王奕澴的大力支持下,结合沿海各省的经济支持中顺利展开。

光绪十七年(1891年)因基隆煤矿弊案告老还乡。

继任台湾巡抚邵友濂则因财政困难与理念不同而放弃许多既定政策,使台湾后继建设宣告中断。

光绪廿年(1894年),中日战争爆发,清廷希望刘铭传再次督导海防军务,但被他婉拒,日本据台后的光绪廿二年元月十一日病逝,时年五十九岁,光绪帝追赠太子太保、谥号壮肃。

文章合集称为「刘壮肃公奏议」、「大潜山房诗稿」。

刘铭传虽然没读过多少书,但是他却是清代少见的「奇才」。

一生最大官职是福建巡抚与台湾首任巡抚。

驻台时期许自己「以台湾一隅之设施而成为全国之模范,以一岛之建设基础,增益国家之富强」。

他(1)扩大抚番:改善原住民生活,画明汉山地界,不准军民侵凌,并于台北设番学堂,赠与衣食、教算学、汉文、官话、台语及起居礼仪。

刘氏庄园详细介绍

刘铭传(1873—1907),字子良,号寿山,又号铁桥,湖南

湘潭人,是清朝末年的湖南名绅。

刘铭传在清朝末期官至醇亲王、两广总督、兵部尚书等职,官至一品。

刘铭传生于咸丰三年(1853年),卒于光绪二十八年(1902年),享年79岁。

他出生

在一个官宦之家,父亲是清朝末年的一名知县。

刘铭传六岁入学,十一岁就能作诗作文。

光绪三十年(1904年),刘铭传的父亲去世,家境渐渐败落。

刘铭传二十一岁时考中秀才。

光绪三十一年(1905年),刘铭传的弟弟刘坤一参加科举考

试中了秀才。

然而在后来的科举考试中,由于他没有真才实学而名落孙山。

从此刘坤一便不参加科举考试了。

光绪三十三年(1907年)十一月初二日,是中国的传统节日——腊八节。

这一天,在湖南湘潭北郊的一个名叫“九公桥”的地方发生了一起命案:一个姓刘的年轻人因为和朋友闹矛盾而怀恨在心,遂约几个朋友去打一个名叫刘铭传的人。

—— 1 —1 —。

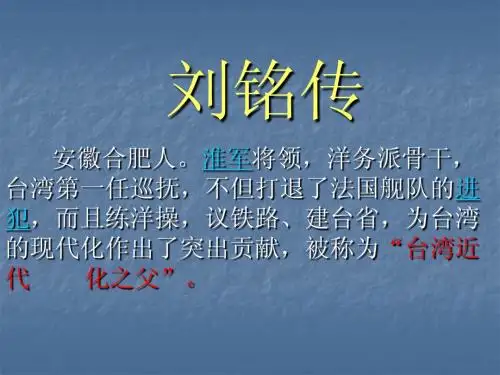

台湾首任巡抚刘铭传简介刘铭传是清朝末年的人,他家住安徽省,是合肥县人,他也是闻名的淮军将领。

下面小编就带大家一起来详细了解下吧。

刘铭传人物简介刘铭传(1836~1896),安徽合肥人,字省三。

刘铭传系贫农、地方游勇出身,因协助平定太平天国、“捻乱”而投入湘军、淮军,转而成为地方团练领袖,并开始接触西学及洋务运动新知识分子,思想转倾向改良主义;后又在抗法保台一战中闻名,成为著名的军事将领,并因而介入台湾建省与洋务运动,成为台湾建省后首任巡抚,其治台策略与理念,后来由日据时期台湾总督府承续,是推动台湾现代化建设的先驱者。

1885年10月12日,清政府改台湾府为行省,命刘铭传为巡抚,在位期间实施一系列举措促进台湾发展,有台湾洋务运动之父和台湾近代化之父之誉。

著有《大潜山房诗钞》《刘壮肃公奏议》。

刘铭传人物生平早期经历刘铭传,公元1836年9月(清道光十六年七月)出生于合肥西乡(今肥西县)大潜山麓的刘老圩。

刘家世代务农,父刘惠,生6 子,刘铭传最幼,排行第六。

儿时患过天花,乡里称“刘六麻子”。

刘铭传11 岁时,父亲病故,随后大哥三哥又相继去世,其他几个哥哥各自成家,此后便与母亲周氏单独生活。

母子相依为命,靠贩私盐为生。

刘铭传性情豪爽,同当地青年人相处甚好。

有一天,刘家因缴不出团队的粮食,被当地土豪侮辱。

刘铭传向土豪警告道:“你们不能再作威作福,欺侮乡民,否则,我就要宰掉你!”土豪见是一个赤手空拳的毛头小子,狂笑道:“孺子还敢阻挡我吗?”刘铭传夺下土豪的佩刀,手起刀落,劈下那土豪的头颅,跑回乡里大呼:“某土豪给我杀死了,你们要保卫家乡,就跟我来吧!”当即有数百名乡里青年表示拥戴。

刘铭传便领着这些青年,在大潜山修圩筑寨,开始了团练生涯。

领铭字营公元1862 年(同治元年)二月,李鸿章受曾国藩指派,到合肥招募淮军。

刘铭传同张树珊、潘鼎新、吴长庆等各领本部团练投奔。

曾国藩对这批新募淮勇极为重视,所有器械粮饷的供应悉仿湘军,手订营制,亲到校场检阅,命刘铭传充任“铭字营”营官。

安徽近代人物——伟大将军刘铭传新闻传播学院朱笑妍 T01314055 刘铭传(1836—1896),合肥西乡人(现安徽肥西县),字省三,号大潜山人,出生于内忧外患的晚清时代。

农民起义撼动封建王朝,外国列强觊觎中国疆土。

风雨乱世中,农民出身的刘铭传,办团练,入淮军,金戈铁马驰骋沙场,勋高节钺登壇封疆,殊途入仕,一路飙升,从直隶提督,到首任台湾巡抚,轰轰烈烈的办了三年大事:平吴剿捻、抗法保台、建省治台,为中国历史留下了精彩的一页。

平吴剿捻公元1864年(同治四年),曾国藩督师剿捻军,刘铭传奉令率军由广德北上。

时清将僧格林沁正率精锐骑兵尾随捻军左奔右突,疲于奔命。

铭军秉承曾国藩、李鸿章旨意,保存实力,驻六安、霍山一带按兵不动。

僧格林沁部 1.1 万多人马被捻军全歼,僧格林沁毙命。

清廷闻讯震怒,严旨申饬曾国藩,给刘铭传以革职留任的处分。

十一月,刘铭传尾追捻军,铭军凭借洋炮队火力,杀伤捻军甚众,于次年三月攻下黄陂县城,刘铭传因此官复原职。

李鸿章趁机扩充淮军,由4 万人扩展到7 万人,铭军马营增加尤为迅速,在淮军28个马营7000多匹战马中,约有13营3500多匹隶属铭军。

铭军负责追剿东捻军,历时三载,最后在杨州瓦窑铺将东捻军战败。

刘铭传以封赏太少,告积劳成疾不能坐骑为由,请假回乡养病。

在东捻军垂危之际,西捻军闻讯驰援,直逼天津。

清廷惊恐,严旨不停催促刘铭传率军护卫。

刘铭传向李鸿章献计,将西捻军引到黄河、运河、徒骇河之间的狭长地带,铭军在西捻军被围后与之决战,致西捻军全军覆没。

刘铭传以收平西捻军的全功而晋爵一等男。

抗法保台光绪十年,法国在侵占越南后不久,将台湾锁定为进攻重点,妄想以此为进攻大陆的据点。

在这关键时刻,清廷起用刘铭传,授他福建巡抚衔,督办台湾防务。

刘铭传审时度势、当机立断,保存实力、挥军后撤,下令在法舰炮力的射程外设伏。

刘铭传处变不惊、应对冷静,一面派人在田寮高地西侧阻击前进的法军,法军因失去了舰炮的火力支援而被迫后撤;一面令部下紧追不舍,从而形成多面合围之势,最终法军不得不返回炮舰。

刘铭传的主要事迹

刘铭传,字仲胤,号山亭,江苏苏州人,明朝宁宗时期的大臣。

曾任

明朝财政宰相、中书令、兼朱翊锡业大臣,负责整顿军政府公文制度,减

少财政赤字,拯救明宁庭于危难之中。

刘铭传后来受到宁宗重用,山亭先生在财政制度及军政管理上有着深

厚的功劳。

他精心研究财政制度,大幅度减少财政国库的支出,扩大财政

的收入,为官府实施监察制度,使各省的财政管理更加严格务实,大大降

低了财政赤字,使明宁庭从危机中走出来。

还有,他还曾设计了一套军政制度,以稳定治安,规范军政官员,做

到节约支出、保证财政充裕。

此外,他在整顿文书制度上也有贡献,他将朝廷重要文书最后一页用

红色墨水涂改,即为今天的“印鉴”。

宁宗对此很满意,任命他为国子监

副主簿,赐他泰山派的“崇祯伯”的位列。

刘铭传献计多多,宁宗也一直很钦佩他,宁宗把他叫做“贤臣”,感

激他所献计多多,为国家节约了大量财富,服务了大家,把明朝拉回上路。

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==清朝爱国名将刘铭传简介_台湾首任巡抚刘铭传简介刘铭传是清朝末年的人,他家住安徽省,是合肥县人,他也是闻名的淮军将领。

下面小编就带大家一起来详细了解下吧。

刘铭传人物简介刘铭传(1836~1896),安徽合肥人,字省三。

刘铭传系贫农、地方游勇出身,因协助平定太平天国、“捻乱”而投入湘军、淮军,转而成为地方团练领袖,并开始接触西学及洋务运动新知识分子,思想转倾向改良主义;后又在抗法保台一战中闻名,成为著名的军事将领,并因而介入台湾建省与洋务运动,成为台湾建省后首任巡抚,其治台策略与理念,后来由日据时期台湾总督府承续,是推动台湾现代化建设的先驱者。

1885年10月12日,清政府改台湾府为行省,命刘铭传为巡抚,在位期间实施一系列举措促进台湾发展,有台湾洋务运动之父和台湾近代化之父之誉。

著有《大潜山房诗钞》《刘壮肃公奏议》。

刘铭传人物生平早期经历刘铭传,公元1836年9月(清道光十六年七月)出生于合肥西乡(今肥西县)大潜山麓的刘老圩。

刘家世代务农,父刘惠,生 6 子,刘铭传最幼,排行第六。

儿时患过天花,乡里称“刘六麻子”。

刘铭传11 岁时,父亲病故,随后大哥三哥又相继去世,其他几个哥哥各自成家,此后便与母亲周氏单独生活。

母子相依为命,靠贩私盐为生。

刘铭传性情豪爽,同当地青年人相处甚好。

有一天,刘家因缴不出团队的粮食,被当地土豪侮辱。

刘铭传向土豪警告道:“你们不能再作威作福,欺侮乡民,否则,我就要宰掉你!”土豪见是一个赤手空拳的毛头小子,狂笑道:“孺子还敢阻挡我吗?”刘铭传夺下土豪的佩刀,手起刀落,劈下那土豪的头颅,跑回乡里大呼:“某土豪给我杀死了,你们要保卫家乡,就跟我来吧!”当即有数百名乡里青年表示拥戴。

刘铭传便领着这些青年,在大潜山修圩筑寨,开始了团练生涯。

领铭字营公元1862 年(同治元年)二月,李鸿章受曾国藩指派,到合肥招募淮军。

淮军悍将刘铭传:盐枭出身,镇压太平军、捻军发迹,首任台湾巡抚刘铭传(1836——1895年),安徽庐州西乡(今合肥西郊大潜山麓)人。

字省三,号大潜山人。

农家出身。

兄弟六个,他排行老六,因幼时出天花脸上有麻点,绰号“刘六麻子”。

刘铭传自幼性格倔强,有胆勇,敢作敢当。

他16、7岁时,刘家因交不起粮租,其父被当地一土豪殴成重伤,家里养的猪羊也被抢走。

已外出闯荡讨生活的刘铭传闻讯怒不可遏,放话给那个土豪说:“吾誓杀汝” !那人有钱有势,又背靠官府,横行乡里惯了,听了刘铭传的警告根本不当回事,心想:你个赤手空拳、乳臭未干的穷小子,岂能奈我何?一日,那土豪骑着一匹马,带着几个随从外出收租。

忽然,人群中冲出一个半大小子,挺身拦在马前。

土豪一愣,定睛一看,原来是刘家那放话要宰自己的小子,于是哈哈大笑说:“孺子竟敢拦我,活腻歪了吗” !?刘铭传二话不说,乘那人不备,猛地上前抢下其所佩腰刀,将其揪下马来,手起刀落,将他的脑袋砍了下来。

几个家丁虽然都持枪拽棒,因事起突然,都唬得呆若木鸡,根本来不及做出反应。

刘铭传提着仇人的首级,夺过马匹一跃而上,一道烟扬长而去。

彼时淮北大乱,捻子、天地会等秘密会社非常活跃,加上当地民风彪悍,屡屡群起抗租抗捐,官府无力禁止,刘铭传闹市当众杀人,官府虽然张榜缉捕,后来因民变四起、事情太多竟不了了之。

刘铭传小小年纪竟有如此胆勇,一时间名噪乡里,庐州一带的年轻人仰慕其名,敬佩他雄健义烈,快意恩仇,均以结识他为荣,大家都拥戴、支持、追随他。

刘铭传带着大伙儿贩卖私盐,因性格果决、胆大心细、处事公正,逐渐成为淮北有名的大盐枭。

咸丰四年(1854),太平天国的势力已经深入到两淮,为对抗太平军,刘铭传在家乡肥西大潜山麓办团练,结寨自保。

因为他在肥西一带颇具威望,那些仰慕他的青年纷纷前来投效,他修圩筑堡,打造兵器,操练勇丁,势力大涨,成为肥西最强的一支练勇武装。

1859年,刘铭传率肥西练勇协助湘军收复六安,有了实战经验。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢晚清名臣刘铭传为何去世百年陵墓六度搬迁?导语:刘铭传因脸上生有麻子,又因在家排行老六,故而人称六麻子。

他是晚清名臣,曾任台湾省巡抚,他也是洋务运动的主要倡导者。

刘铭传极赋政治才刘铭传因脸上生有麻子,又因在家排行老六,故而人称六麻子。

他是晚清名臣,曾任台湾省巡抚,他也是洋务运动的主要倡导者。

刘铭传极赋政治才华,他的很多政治观念台湾仍旧再用。

刘铭传死于安徽,但在他死后的百年间他的坟墓被多次迁徙,这是为什么呢?在今天的台湾,有专门的铭传路、学校有铭传小学、中学、大学,在公园里有铭传雕像,这都是为了纪念一个人,他是台湾“近代化之父”,在台湾大败法国侵略军的民族英雄,他就是台湾第一任巡抚刘铭传。

刘铭传,字省三,安徽合肥(今肥西大潜山麓)人,清道光十六(1836年)生于合肥一个世代务农家庭,姚永森先生在《刘铭传传》里对刘铭传的一生有非常精辟的总结,主要是三件大事:第一是镇压太平军和捻军;第二是保卫台湾、抗击法国侵略者;第三是担任首任台湾巡抚六年时间内开发和建设台湾。

刘铭传是著名的李鸿章创办的淮军将领,1883年,中法战争爆发,此时已闲居家乡十几年的刘铭传愤然而起,重赴沙场,清廷命他为督办台湾事务大臣,前往台湾抗击法军。

非常可贵的是,当时清廷根本没有什么钱,刘铭传卖掉了家里的地,带着100多位同族子弟赴台抗法,在他的带领下,台湾军民面对法军的船坚炮利,英勇抵抗,取得了基隆、沪尾大捷,抗法保台成功,不久中法战争以签订《中法合订越南条约》结束。

光绪十一年(公元1885年),清廷任命刘铭传为首任台湾省巡抚,这是台湾建省的开始,他将台湾划为一府四县,奠定了今日台湾地方行政区域的基础,他前后历时六年兴建了一条完全中国人自办自建的生活常识分享。