心平气和的刘铭传

- 格式:docx

- 大小:23.22 KB

- 文档页数:1

心平气和的名人例子一清廷派驻台湾的总督刘铭传,是建设台湾的大功臣,台湾的第一条铁路便是他督促修的。

刘铭传的被任用,有一则发人深省的小故事:当李鸿章将刘铭传推荐给曾国藩时,还一起推荐了另外两个书生。

曾国藩为了测验他们三人中谁的品格最好,便故意约他们在某个时间到曾府去面谈。

可是到了约定的时刻,曾国藩却故意不出面,让他们在客厅中等候,暗中却仔细观察他们的态度。

只见其他两位都显得很不耐烦似的,不停地抱怨;只有刘铭传一个人安安静静、心平气和地欣赏墙上的字画。

后来曾国藩考问他们客厅中的字画,只有刘铭传一人答得出来。

结果刘铭传被推荐为台湾总督。

按语:没有耐性的人,必定缺乏坚毅持久、克服万难的精神,自然成就不了甚么伟大的事业。

我们希望将来能有所作为,首先便须磨炼自己的耐心和毅力。

二1、巴赫德国音乐大师巴赫,他9岁时就失去了母亲,第二年又失去了父亲,成了一个孤儿。

为了学习音乐,十几岁的孩子,没有旅费,一个人步行四百多公里到汉堡去拜师求艺,为了学习名家名曲,想借他哥哥的曲谱。

可他哥哥执意不同意,他偷偷抄曲谱,一抄就是半年。

他哥哥不支持他学音乐,可他对音乐情有独钟,矢志不渝,含辛茹苦,勤奋追求,终于获得成功。

所以,巴赫是在逆境中成长起来的。

2、吴承恩他生于一个有学官沦落为商人的家族,家境清贫。

吴承恩自幼聪明过人,《淮安府志》载他“性敏而多慧,博极群书,为诗文下笔立成。

”但他科考不利,至中年才补上“岁贡生”,后流寓南京,长期靠卖文补贴家用。

晚年因家贫出任长兴县丞,由于看不惯官场的黑暗,不久愤而辞官,贫老以终。

30岁后,他搜求的奇闻已“贮满胸中”了,并且有了创作的打算。

50岁左右,他整理了《西游记》的十几回,后来因故中断了多年,直到晚年辞官离任回到故里,他才得以正式《西游记》的创作。

一生穷困的吴承恩,奋尽全力完成中外闻名的《西游记》后,带着悲喜交加的心情,约于万历十年(82岁)离开了人世。

3、苏洵苏洵年轻时,读书不努力,常和一帮“狐朋狗友”赛马、游山玩水,糊里糊涂混日子。

台湾首任巡抚刘铭传1885年,清政府决定台湾正式建省,改福建巡抚为台湾巡抚,任命抗法有功的原福建巡抚刘铭传为第一任台湾巡抚。

刘铭传到达台湾后,开始对台湾的国防、行政、财政、生产、交通、教育,进行了广泛而大胆的改革,全面推进台湾的近代化进程,使台湾的面貌焕然一新。

这次自强新政是清朝统治台湾200年中最重要、也是最后的一次改革,其主要内容如下:巩固海防。

刘铭传建议在台湾建立海军,并雇洋匠自造驳船一艘,用以运炮械、安置水雷。

在台北建机器厂,自制枪弹,准备继建大机器厂制造炮弹,同时,设立军械所和火药局,他又聘德国技师重建基隆炮台,配备强劲大炮。

此外,他还进行整军、练兵,防军全部改用洋枪,聘请外国教习,加强训练。

在台北设总营务处,统辖全台军务。

在他的大力整顿下,台湾防务已日见充实。

建设交通。

刘铭传是近代中国大倡兴建铁路的第一人。

在他推行新政时,制定了以“兴造铁路为网纽、辅之以电线邮政”的方针。

1887年7月,台北成立“全台铁路商务总局”,聘英德两国人为工程师,着手修建铁路,前后历时六年完成了基隆至新竹全长106.7公里的铁路,成为中国人自办自建的第一条铁路。

兴办新式企业。

1887年台湾设立煤务局,采取官督商办方式,投资购买新式机器开采,日可产煤万余斤。

同年又设煤油局生产煤油。

在台北设立警察,组织商人成立兴市公司,兴建商店。

此外还装设电灯,开凿新式公共水井,购买第一架蒸汽碾路机,并设置了专管市内卫生的机构。

发展商务。

1886年台湾设立商务局,先后向英、德购买威利、威定两艘旧轮作为商船。

派李彤恩等到新加坡设立招商局,通过向华侨招募股份购买轮船,设立轮船公司,航行于台湾与大陆各埠,远至新加坡、西贡、吕宋等地。

1886年设立樟脑总局,实行专买制度,获利颇多。

抚番与垦荒。

刘铭传的抚番政策为恩威并用,剿抚兼施。

恩抚不从,方行威剿,威剿之后,仍归恩抚。

如有官吏凌虐番民,汉人夺占番地,均予惩处禁止,绝不偏袒。

番人劫杀居民,不听晓谕,则威之以兵。

古代礼仪故事古代礼仪故事精选(一):孔融让梨孔融(153—208年),鲁国人(今山东曲阜),是东汉末年著名的文学家,建安七子之一,他的文学创作深受魏文帝曹丕的推崇。

据史书记载,孔融幼时不但十分聪明,而且还是一个注重兄弟之礼、互助友爱的典型。

孔融四岁的时候,常常和哥哥一块吃梨。

每次,孔融总是拿一个最小的梨子。

有一次,爸爸看见了,问道:“你为什么总是拿小的而不拿大的呢”孔融说:“我是弟弟,年龄最小,就应吃小的,大的还是让给哥哥吃吧!”孔融小小年纪就懂得兄弟姐妹相互礼让、相互帮忙、团结友爱的道理,使全家人都感到惊喜。

从此,孔融让梨的故事也就流传千载,成为团结友爱的典范。

古代礼仪故事精选(二):汉明帝敬师汉明帝刘庄做太子时,博士桓荣是他的老师,之后他继位作了皇帝“犹尊桓荣以师礼”。

他曾亲自到太常府去,让桓荣坐东面,设置几杖,像当年讲学一样,聆听老师的指教。

他还将朝中百官和桓荣教过的学生数百人召到太常府,向桓荣行弟子礼。

桓荣生病,明帝就派人专程慰问,甚至亲自登门看望,每次探望老师,明帝都是一进街口便下车步行前往,以表尊敬。

进门后,往往拉着老师枯瘦的手,默默垂泪,良久乃去。

当朝皇帝对桓荣如此,所以“诸候、将军、大夫问疾者,不敢复乘车到门,皆拜床下”。

桓荣去世时,明帝还换了衣服,亲自临丧送葬,并将其子女作了妥善安排。

古代礼仪故事精选(三):古代简短礼貌礼仪故事:张良拜师张良是西汉高祖刘邦的军师,他的祖先是韩国人。

在秦灭韩后,张良立志为韩国报仇。

有一次,因刺杀秦始皇未遂,受到追捕而避居到下邳。

张良在下邳闲暇无事。

有一天他到下邳桥上散步,碰到一个老人,穿着粗布短衣,走到张良旁边,故意把他的鞋子掉到桥下。

然后回过头来冲着张良说:“孩子!下桥去给我把鞋子拾上来!”张良听了一愣,很想打他一下,但一看他是个老人,就强忍着怒气,到桥下把鞋拾了上来。

那老人竟又命令说:“把鞋子给我穿上!”张良一想,既然已经给他拾来了鞋子,不如就给他穿上吧,于是就跪在地上给他穿鞋。

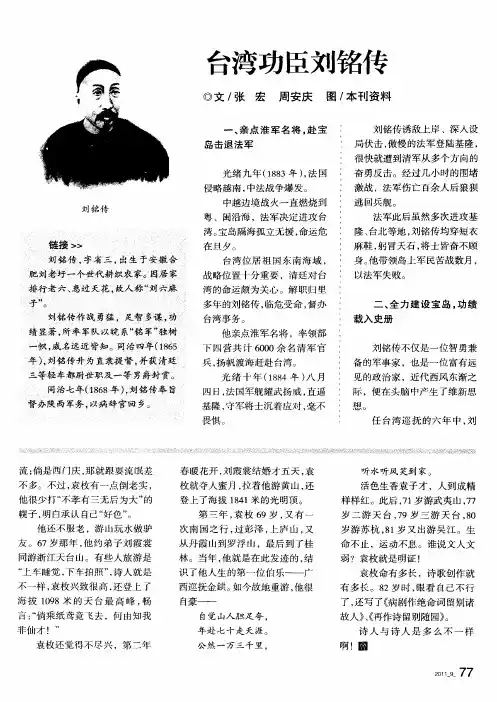

刘铭传简介黄曾祥刘铭传(1836--1895),清末安徽省合肥县人,字省三,著名的淮军将领。

他十五岁就随父亲贩卖私盐,走遍乡里。

咸丰四年(1854),李鸿章创建淮军,当时十八岁的刘铭传被乡人推为「堡塞长」,相当于团练长官,他招募的兵勇号称「铭字营」,从此展开杀敌卫民的军旅生涯。

1853年,洪秀全率军攻破南京,正式建号「太平天国」,同治元年刘铭传被李鸿章调到上海压制太平天国气焰,同治四年再随曾国藩、李鸿章镇押「捻军」,因战功升任直隶提督。

光绪六年(1880年)刘铭传上书建议修筑铁路,虽未获清廷采用,但他深受西洋建设理念的影响自此展开。

1884年中法战争时受命督办台湾军务,再提出十项整顿海防建议,终获清廷当局采纳,渐渐展露治功。

在中法战争中虽与守军将领刘璈不合而备受牵制,但仍有效保守台北与淡水,并在基隆战役中重创法军。

光绪十一年(1885年),清廷决定在台湾建立行省,刘铭传担任首任巡抚。

他大胆建设台湾,举凡兵器制造厂(大炮)、火药局、水雷局、抚垦局、樟脑局、茶厘总局、矿物局、媒务局、税厘总局、盐务总局、邮政总局、电报总局、官医局、东西向横贯公路、轮船航线、台湾铁路局、炮台等都在他的规划与中央恭亲王奕欣、醇亲王奕澴的大力支持下,结合沿海各省的经济支持中顺利展开。

光绪十七年(1891年)因基隆煤矿弊案告老还乡。

继任台湾巡抚邵友濂则因财政困难与理念不同而放弃许多既定政策,使台湾后继建设宣告中断。

光绪廿年(1894年),中日战争爆发,清廷希望刘铭传再次督导海防军务,但被他婉拒,日本据台后的光绪廿二年元月十一日病逝,时年五十九岁,光绪帝追赠太子太保、谥号壮肃。

文章合集称为「刘壮肃公奏议」、「大潜山房诗稿」。

刘铭传虽然没读过多少书,但是他却是清代少见的「奇才」。

一生最大官职是福建巡抚与台湾首任巡抚。

驻台时期许自己「以台湾一隅之设施而成为全国之模范,以一岛之建设基础,增益国家之富强」。

他(1)扩大抚番:改善原住民生活,画明汉山地界,不准军民侵凌,并于台北设番学堂,赠与衣食、教算学、汉文、官话、台语及起居礼仪。

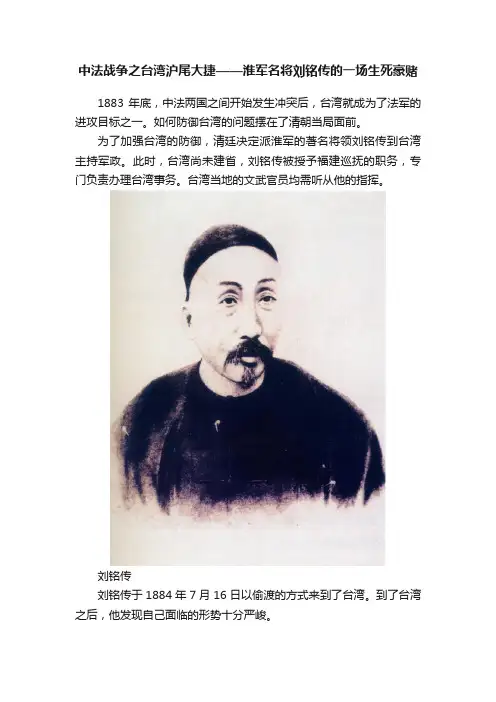

中法战争之台湾沪尾大捷——淮军名将刘铭传的一场生死豪赌1883年底,中法两国之间开始发生冲突后,台湾就成为了法军的进攻目标之一。

如何防御台湾的问题摆在了清朝当局面前。

为了加强台湾的防御,清廷决定派淮军的著名将领刘铭传到台湾主持军政。

此时,台湾尚未建省,刘铭传被授予福建巡抚的职务,专门负责办理台湾事务。

台湾当地的文武官员均需听从他的指挥。

刘铭传刘铭传于1884年7月16日以偷渡的方式来到了台湾。

到了台湾之后,他发现自己面临的形势十分严峻。

当时的台湾兵力不足,武备废弛。

全台兵不满万,而且战斗力都较为低下。

各处的炮台工事也都荒废已久,不堪一战。

刘铭传到任后,立即着手从大陆调兵增援台湾。

当时法国海军已经开始对台湾实施封锁。

刘铭传经过与李鸿章的商议,决定采取雇用外国轮船结合偷渡的方式,向台湾运送兵力。

不过这一做法并没有太大的成效。

到了9月份,只有两千多清军到达台湾,此外还有70万两白银和一批枪支弹药,这些部队并不足以缓解台湾兵力紧张的局面。

唯一值得欣慰的是,这些新来的部队基本都是刘铭传的嫡系主力,指挥上较为便利。

刘铭传在这样的情况下,不得不组织当地团练来补充兵力。

刘铭传作战经验丰富,他到台湾后,很快就意识到台北是整个台湾的防御要点,而靠近台北的基隆更是重中之重。

因为这里有基隆煤矿,是法军很想得到的。

基隆煤矿是中国第一座采用现代化采煤技术的煤矿,比唐山还早。

这里的煤质颇佳,而且靠近海岸,运输方便。

法国海军很想占据这里,为舰队提供燃料。

8月5日,三艘法国军舰突然出现在了基隆附近的海面上。

法舰首先开火,很快就击毁了基隆的炮台。

随后,有大约200名法军乘坐小艇登陆上岸。

刘铭传得知消息,急忙赶到基隆,布置反击。

6日,清军向着法军发起了进攻,打死打伤法军13人,其余的法军被迫退回军舰。

基隆保住了。

但是刘铭传意识到,法军这次进攻规模很小,应该只是一次试探,大规模的进攻还在后面。

同时,通过这次短兵相接的战斗,刘铭传也领悟到法军的舰炮实力强大,正面对抗清军根本就不是对手。

素材积累作文关于素材积累作文汇总6篇在我们平凡的日常里,大家都经常看到作文的身影吧,根据写作命题的特点,作文可以分为命题作文和非命题作文。

如何写一篇有思想、有文采的作文呢?以下是小编为大家整理的素材积累作文6篇,希望能够帮助到大家。

素材积累作文篇11、一个青年背着个大包裹千里迢迢跑来见无际大师,他说:大师,我是那样的孤独、痛苦与寂寞,长期的跋涉使我疲倦到极点;我的鞋子破了,荆棘割破双脚;手也受伤了,流血不止;嗓子因为大声呼喊而喑哑……为什么我还不能找到心中的阳光?大师问:你的大包裹里装的是什么?青年说:它对我可重要了。

里面装的是我每一次跌倒时的痛苦,每一次受伤后的哭泣,每一次孤寂时的烦恼……靠了它,我才走到了你这儿来。

于是无际大师带青年来到河边,他们坐船过了河。

上岸后,大师说:你扛着船赶路吧!什么,扛着船赶路?青年很惊讶,它那么沉,我扛得动吗?是的,你扛不动它。

大师微微一笑,说:过河时,船是有用的。

但过河后,我们就要放下船赶路,否则它会变成我们的包袱。

痛苦、孤独、寂寞、灾难、眼泪,这些对人生都是有用的。

它能使生命得到升华,但须臾不忘,就成了人生的包袱。

放下它吧!孩子,生命不能太负重。

青年放下包袱,继续赶路,他发觉自己的步子轻松而愉悦,比以前快得多。

感悟:放下包袱,开动机器,这句话给人不无裨益。

在无际大师的开导下,青年终于知道了生命是可以不必如此沉重的道理。

事实上,我们每个人都要学会放弃人生道路上遭遇的痛苦、孤独、寂寞、灾难等,让自己轻装前进。

2、地狱里,一大群人手拿长勺围着一桶汤,却因为勺太长而够不到自己的嘴,就这样人人只能望汤兴叹,愁眉苦脸;天堂里,一大群人也是手拿长勺围着一桶汤,虽然勺柄也长,但大家都舀起汤来喂对方,这样就都高高兴兴地喝到了汤。

感悟:帮助别人,也就是帮助自己;关爱别人,也就是关爱自己。

3、孔子周游列国时,路过吕梁瀑布。

它从高处倾泻下来,水声訇訇。

这时孔子看见一位老者走了下去。

安徽近代人物——伟大将军刘铭传新闻传播学院朱笑妍 T01314055 刘铭传(1836—1896),合肥西乡人(现安徽肥西县),字省三,号大潜山人,出生于内忧外患的晚清时代。

农民起义撼动封建王朝,外国列强觊觎中国疆土。

风雨乱世中,农民出身的刘铭传,办团练,入淮军,金戈铁马驰骋沙场,勋高节钺登壇封疆,殊途入仕,一路飙升,从直隶提督,到首任台湾巡抚,轰轰烈烈的办了三年大事:平吴剿捻、抗法保台、建省治台,为中国历史留下了精彩的一页。

平吴剿捻公元1864年(同治四年),曾国藩督师剿捻军,刘铭传奉令率军由广德北上。

时清将僧格林沁正率精锐骑兵尾随捻军左奔右突,疲于奔命。

铭军秉承曾国藩、李鸿章旨意,保存实力,驻六安、霍山一带按兵不动。

僧格林沁部 1.1 万多人马被捻军全歼,僧格林沁毙命。

清廷闻讯震怒,严旨申饬曾国藩,给刘铭传以革职留任的处分。

十一月,刘铭传尾追捻军,铭军凭借洋炮队火力,杀伤捻军甚众,于次年三月攻下黄陂县城,刘铭传因此官复原职。

李鸿章趁机扩充淮军,由4 万人扩展到7 万人,铭军马营增加尤为迅速,在淮军28个马营7000多匹战马中,约有13营3500多匹隶属铭军。

铭军负责追剿东捻军,历时三载,最后在杨州瓦窑铺将东捻军战败。

刘铭传以封赏太少,告积劳成疾不能坐骑为由,请假回乡养病。

在东捻军垂危之际,西捻军闻讯驰援,直逼天津。

清廷惊恐,严旨不停催促刘铭传率军护卫。

刘铭传向李鸿章献计,将西捻军引到黄河、运河、徒骇河之间的狭长地带,铭军在西捻军被围后与之决战,致西捻军全军覆没。

刘铭传以收平西捻军的全功而晋爵一等男。

抗法保台光绪十年,法国在侵占越南后不久,将台湾锁定为进攻重点,妄想以此为进攻大陆的据点。

在这关键时刻,清廷起用刘铭传,授他福建巡抚衔,督办台湾防务。

刘铭传审时度势、当机立断,保存实力、挥军后撤,下令在法舰炮力的射程外设伏。

刘铭传处变不惊、应对冷静,一面派人在田寮高地西侧阻击前进的法军,法军因失去了舰炮的火力支援而被迫后撤;一面令部下紧追不舍,从而形成多面合围之势,最终法军不得不返回炮舰。

首任巡抚刘铭传与台湾120年前的4月17日,清政府签署了丧权辱国的《马关条约》。

台湾被日本强行割占,直到1945年抗日战争胜利,才重新回归祖国。

1885年,刘铭传出任首任台湾巡抚,曾为保卫、开发、建设台湾殚思极虑、建树卓著。

19世纪70年代后,中国的西北、西南内陆边疆和东南沿海地区,都受到列强的武力侵犯,史称“边疆危机”。

其中祖国的宝岛——台湾,先后遭遇法国、日本的侵略战火,并在1895年4月17日丧权辱国的中日《马关条约》后,被日本强行割占,直到1945年抗日战争胜利,才重新回到祖国的怀抱。

这段让人心碎的历史,曾令无数中华民族儿女痛心疾首甚至抱恨终天。

其中,就有曾为保卫、开发和建设台湾殚思极虑、建树卓著的首任台湾巡抚刘铭传。

中法战争与台海战火1885年,安徽人刘铭传受命出任台湾首任巡抚,此时的台湾,战火不断,清廷软弱,中国不败不败而败,法国不胜而胜。

刘铭传是安徽合肥人,太平天国战争期间,追随李鸿章与太平军交战崭露头角,成为淮军的一员大将,历任总兵、直隶提督等要职。

他在1885年中法战争的炮火刚刚平息时,受命出任责任重大、广受瞩目的台湾建省后的首任巡抚。

早在19世纪60年代,法国就已侵入越南,首先是占领了越南南部,继而又进军北部,目的除了侵占整个越南,矛头还指向中国。

中越两国山水相连,彼此也有传统的宗藩关系,清朝政府对越南负有保护的责任。

1882年4月,已经侵占越南南部和中部的法国军队,又向北推进,攻占了北部重镇河内。

法国的意图很明显,即在占领越南全境后,侵入中国。

应越南国王的要求,同年6月清朝政府派兵赴越增援,抵御法军的进一步推进。

同时委派李鸿章在天津与法国驻华公使宝海谈判,寻求和平解决的途径。

至同年12月达成初步协议,规定外国商人可到中越边境从事对华贸易;法国表示无侵占越南国土的意图;中国军队从北越适当后撤等,可见双方都有所让步。

这项初步协议,原是为双方的进一步谈判奠定基础,但由于法国内阁更迭竟被废弃。

台湾首任巡抚刘铭传杨丽燕摘要1885年(清光绪十一年)10月,刘铭传领导的抗清保台战争取得最后胜利,台湾建省,清廷命刘铭传担任台湾首任巡抚。

至1891年(清光绪十七年)5月被迫离开台湾,刘铭传任台湾巡抚6年,共在台湾呆了六年,对台湾的发展作出了不可磨灭的贡献。

关键词刘铭传台湾巡抚台湾建设刘铭传(1836—1896),字省三,自号大潜山人,安徽省肥西人。

他的父母都是农民,兄弟6人,他最小,排行老六,脸又微麻,人称刘六麻子。

他少年时读过几年私塾,后来父亲和两个哥哥先后离世,在世的几位哥哥都已成家,只剩刘铭传与母亲相依为命,家里生活变得拮据起来。

他参加了当地贩卖私盐,曾受到官府的追捕。

1856年夏天大旱,庄稼无收,民不聊生。

刘铭传率附近农民到富豪家抢粮,官府派人追到刘家.没有捉到刘铭传,便放火烧了刘家的房屋,他母亲一次惊吓而死。

从此刘铭传便举旗建寨。

当时,太平军已经攻下了南京,并建立起了与清政府相对的政权,达到了全盛时期。

刘铭传曾想投奔太平军,后听说太平天国内乱,于是放弃。

1858年,合肥知县英涵诬刘铭传谋反,知州邹笥审讯后放其归乡并好言抚慰。

刘铭传感念其不杀之恩,从此投靠朝廷。

并于1859年8月率部下团练,在六安击败陈玉成下属部队,并在1862年成为李鸿章所组的淮军中“铭字营“头领。

刘铭传与太平军、捻军作战,因作战勇猛、屡立战功,多次受到清廷的奖励加封。

之后,他回到家乡立义庄、办义学,与他人合办了肥西书院,修建了紫蓬山寺庙、巢湖姥山塔以及合肥的包公祠等。

一、抗法保台的英雄台湾自古以来就是中国的领土,由于其战略地位的重要历来为外国列强所觊觎。

在此之前,美国就两次入侵台湾,认为台湾可以作为侵略中国大陆的据点。

失败后有支持日本侵占琉球和台湾;日本因琉球船民被杀侵犯台湾。

这次法国入侵是蓄谋已久且一定要得到,因此后果不同以往。

所以当1884 年6月法军进犯台湾时,清政府任命刘铭传授他福建巡抚衔,督办台湾防务。

刘铭传的主要事迹

刘铭传,字仲胤,号山亭,江苏苏州人,明朝宁宗时期的大臣。

曾任

明朝财政宰相、中书令、兼朱翊锡业大臣,负责整顿军政府公文制度,减

少财政赤字,拯救明宁庭于危难之中。

刘铭传后来受到宁宗重用,山亭先生在财政制度及军政管理上有着深

厚的功劳。

他精心研究财政制度,大幅度减少财政国库的支出,扩大财政

的收入,为官府实施监察制度,使各省的财政管理更加严格务实,大大降

低了财政赤字,使明宁庭从危机中走出来。

还有,他还曾设计了一套军政制度,以稳定治安,规范军政官员,做

到节约支出、保证财政充裕。

此外,他在整顿文书制度上也有贡献,他将朝廷重要文书最后一页用

红色墨水涂改,即为今天的“印鉴”。

宁宗对此很满意,任命他为国子监

副主簿,赐他泰山派的“崇祯伯”的位列。

刘铭传献计多多,宁宗也一直很钦佩他,宁宗把他叫做“贤臣”,感

激他所献计多多,为国家节约了大量财富,服务了大家,把明朝拉回上路。

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==清朝爱国名将刘铭传简介_台湾首任巡抚刘铭传简介刘铭传是清朝末年的人,他家住安徽省,是合肥县人,他也是闻名的淮军将领。

下面小编就带大家一起来详细了解下吧。

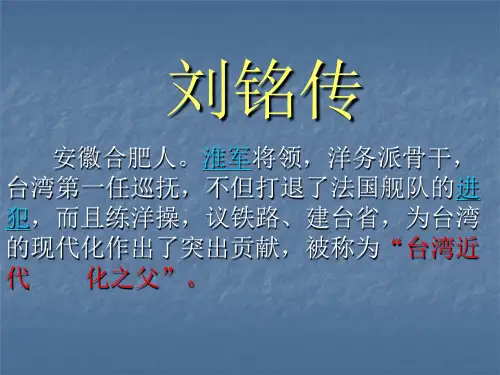

刘铭传人物简介刘铭传(1836~1896),安徽合肥人,字省三。

刘铭传系贫农、地方游勇出身,因协助平定太平天国、“捻乱”而投入湘军、淮军,转而成为地方团练领袖,并开始接触西学及洋务运动新知识分子,思想转倾向改良主义;后又在抗法保台一战中闻名,成为著名的军事将领,并因而介入台湾建省与洋务运动,成为台湾建省后首任巡抚,其治台策略与理念,后来由日据时期台湾总督府承续,是推动台湾现代化建设的先驱者。

1885年10月12日,清政府改台湾府为行省,命刘铭传为巡抚,在位期间实施一系列举措促进台湾发展,有台湾洋务运动之父和台湾近代化之父之誉。

著有《大潜山房诗钞》《刘壮肃公奏议》。

刘铭传人物生平早期经历刘铭传,公元1836年9月(清道光十六年七月)出生于合肥西乡(今肥西县)大潜山麓的刘老圩。

刘家世代务农,父刘惠,生 6 子,刘铭传最幼,排行第六。

儿时患过天花,乡里称“刘六麻子”。

刘铭传11 岁时,父亲病故,随后大哥三哥又相继去世,其他几个哥哥各自成家,此后便与母亲周氏单独生活。

母子相依为命,靠贩私盐为生。

刘铭传性情豪爽,同当地青年人相处甚好。

有一天,刘家因缴不出团队的粮食,被当地土豪侮辱。

刘铭传向土豪警告道:“你们不能再作威作福,欺侮乡民,否则,我就要宰掉你!”土豪见是一个赤手空拳的毛头小子,狂笑道:“孺子还敢阻挡我吗?”刘铭传夺下土豪的佩刀,手起刀落,劈下那土豪的头颅,跑回乡里大呼:“某土豪给我杀死了,你们要保卫家乡,就跟我来吧!”当即有数百名乡里青年表示拥戴。

刘铭传便领着这些青年,在大潜山修圩筑寨,开始了团练生涯。

领铭字营公元1862 年(同治元年)二月,李鸿章受曾国藩指派,到合肥招募淮军。

台湾首任巡抚刘铭传来源:《文史天地》2009年第11期作者:孔祥军时间:2011-01-23刘铭传当前受关注的程度是越来越高了,既有长篇电视剧播出,又有大部头传记出版。

本刊之所以也来凑热闹。

是因为两位博士惠赐本刊的这两篇文章,有如贵州的茅台酒,比之那些不知渗了多少水的散白酒来,味道好极了!刘铭传(1836—1896),字省三,自号大潜山人,安徽泸州合肥(今安徽合肥西乡)人。

世代为农,而有大志。

后人淮军,与太平军、捻军殊死鏖战,凭其智勇、屡立战功,一路飙升,获武职一品爵。

中法战争中,领福建巡抚衔督办台湾军务,沪尾一战,再立首功,于是成为台湾第一任巡抚,治台有方,业绩卓著,后因病归隐,于光绪二十一年(1896)病逝,其妾李氏绝食殉夫。

刘铭传生平著作有《大潜山房诗集》二卷、《奏议》二十四卷、《盘亭小录》等,今人汇成《刘铭传文集》行世。

幼年的刘铭传由于排行老六,脸有微麻,而被乡里同伴戏称作“刘六麻子”。

刘六早年丧父,家贫无依,但志略远大,常常独自登上邻近的大潜山,仰天慨叹:“大丈夫当生有爵,死有谥!”咸丰五年(1856)夏肥西大旱,他率众劫抢豪室,清兵抓他不着,便放火烧了他的祖屋,刘母因之惊吓过度而卒。

于是,刘六便举旗建寨、立堡为主,他看到太平军气势磅礴,便有了转投太平军的想法。

后因祭旗时大风吹折旗杆,他以为“天命不允”,于是便打消了这个念头。

尔后,刘铭传看到太平军虽高举义旗,节节胜利,但每下一城便涂炭生灵,尽戕斯文,立国气象自然不必言,底层人民的痛苦更是胜于往昔,所以转而协助清军,于咸丰九年(1860)攻克六安,被保举为千总,次年援助寿州,又晋升为都司。

同治元年(1862),李鸿章回乡招募乡勇组建淮军,刘铭传欣然应募,建立了“铭字营”。

五月,刘铭传便意气奋发,卓立新功,与同僚潘鼎新以数千之众,招降太平军万余人。

李鸿章对他大加赞赏,在《上曾相》中称他“智略骁果、渡越诸将”,诸将中战功以“刘铭传为最”。

他也没有辜负李鸿章的激赏,在随后的战斗中,表现英勇,屡立战功。

——文章来源网,仅供分享学习参考

1 心平气和的刘铭传

清廷派驻台湾的总督刘铭传,是建设台湾的大功臣,台湾的第一条铁路便是他督促修建的。

当李鸿章将刘铭传推荐给曾国藩时,还一起推荐了另外两个书生。

曾国藩为了测验他们三人中,谁的品格最好,便故意约他们在某个时间到曾府去面谈。

可是到了约定的时刻,曾国藩却故意不出面,让他们在客厅中等候,暗中却仔细观察他们的态度。

只见其他两位都很不耐烦,不停地在抱怨;只有刘铭传一个人安安静静、心平气和地欣赏墙上的字画。

后来曾国藩考问他们客厅中的字画,只有刘铭传一人答得出来。

结果刘铭传被推荐为台湾总督。

学会心平气和地处事做人,不骄不躁,才能成大事。