PKPM计算结果及注意的问题-资料

- 格式:doc

- 大小:307.01 KB

- 文档页数:14

PKPM软件计算结果审查分析计算机的后处理结果,即最终打印结果指内力图、配筋图和详细的内力及配筋表(按构件编号依次输出),有抗震计算时还输出中间分析结果(如自震周期、振型、位移、底部总剪力等)设计人应认真对最终打印结果进行分析,确认无误或无异常情况后再绘制施工图,必要时应将最终确定的构件编号、构件截面和配筋数量、规格绘制成简单的平面图,供校核审定和归档用。

对最终打印结果不进行分析,盲目采用其配筋直接绘制施工图的做法是不可取的,往往会造成不良的严重后果,既对工程不负责任、有不利于提高自己的设计水平。

一、整体分析一、对重力荷载作用下计算结果的分析审查重力荷载作用下的内力图是否符合受力规律;可以利用结构底层检查竖向内外力的平衡,即底层柱、墙在重力荷载作用下的轴力之和应等于总重量;如果结构对称、荷载对称,其结构内力图必然对称,即检查其对称性。

当以上三者出现异常情况时,需要返回原始数据进行检查。

二、对风荷载作用下计算结果的分析审查风荷载作用下的内力图和位移是否符合受力规律;可以利用结构底层检查侧向内外力的平衡,即底层柱、墙在风荷载作用下的剪力之和应等于全部风力值(需注意局部坐标与整体坐标的方向);如果结构沿竖向的刚度变化较均匀、且风荷载沿高度的变化也较均匀时,其结构的内力和位移沿高度的变化也应该是均匀的,不应有大正大负、大出大进等突变。

三、对水平地震荷载作用下计算结果的分析水平地震荷载作用下,可以利用其结果进行如同风荷载作用下的渐变性分析,但不能进行对称性分析,也不能利用结构底层进行内外力平衡的分析(因为振型组合后的内力与地震作用力不再平衡)。

水平地震荷载作用下,对其计算结果的分析重点如下。

1.结构的自振周期对一般的工程,结构的自振周期在考虑折减系数后应控制在一定的范围内。

如结构的基本自振周期(即第一周期)大致为:框架结构T1≈ ( 0.12~0.15) n框-剪和框-筒结构T1≈ ( 0.08~0.12) n剪力墙和筒中筒结构T1≈(0.04~0.06)n式中,n为建筑物的总层数。

结构设计经验:PKP计算25条注意事项如何选择合理的结构模型与参数始终是困扰结构设计人员的难题,今天就分享某大型设计院总共的25条设计经验......结构设计1、周期折减系数框架结构:厂房和砖墙较少的民用建筑,取0.80~0.85,砖墙较多的民用建筑取0.6~0.7,(一般取0.65)。

框架-剪力墙结构:填充墙较多的民用建筑取0.7~0.80,填充墙较少的公共建筑可取大些(0.80~0.85)。

剪力墙结构:取0.9~1.0,有填充墙取低值,无填充墙取高值,多数取平均值0.95比较保险2、地震作用计算中,在GE计算时,活荷质量折减系数和活荷载代表值的组合系数:(1)活荷质量折减系数:是指计算地震作用(地震力)计算时,计算质点质量(恒+活活荷质量折减系数)用到的一个折减系数。

(2)、活荷载代表值的组合系数:是指计算地震作用(地震力)计算时,计算重力代表值(竖向荷载)的一个折减系数,直接用于竖向力(恒、活)作用下的结构内力计算。

与上述活荷质量折减系数区别不大,因为:既然重力(竖向力)考虑了多少活载,在计算地震力时也应考虑多少活载,两者是有相关性的,一般两者取值一样,最新版的SATWE已取消了一个系数,仅填一个即可:厂房:均取0.7,仓库应取大值(0.8~1.0),仓库超载可能极大,取1.0较稳妥。

民用建筑按规范:一般情况取0.5,藏书库、档案库取0.8。

按实际荷载输入情况(例如:专业厂房按实际荷载输入),计算取1.0。

具体可参考准永久值系数,最小一般取0.5,当活载较大时,此系数对结构计算结果影响很大,应慎重取值。

3、活荷载组合系数c:是指多个可变荷载同时作用的组合系数,如:G恒+W风+cQ活组合中的系数。

备注:活荷载重力代表值组合系数E与活荷载组合系数Q上述所代表的意义具有类似又有区别,类似的地方:两者都可理解为组合系数,活荷载组合系数c是与风、吊车等其他可变荷载的组合,活荷载重力代表值组合系数E也是组合系数,它是地震作用组合。

PKPM计算结果的分析PKPM(全称:Profile and Kinematic Program Analysis)是一种结构分析软件工具,广泛用于建筑、桥梁、隧道和其他工程结构的分析和设计。

PKPM可以通过计算和分析来评估结构的稳定性、承载能力和变形性能。

在进行PKPM计算结果的分析时,我们可以考虑以下几个方面:1.结构的稳定性分析:PKPM通过计算结构在施加荷载时的内力和变形来评估结构的稳定性。

可以通过分析结果来判断结构是否满足设计要求,并识别可能的问题。

例如,当工程结构承受荷载时,PKPM可以计算各个零件的受力情况,以评估结构的抗压、抗弯和抗剪性能。

2.承载能力分析:PKPM可以计算结构在不同荷载作用下的极限承载能力,包括总荷载和局部荷载。

通过分析结果,可以评估结构是否能够承受实际工作条件下的荷载,并确定需要采取的增强措施。

3.变形性能分析:PKPM可以计算结构在施加荷载时的变形情况,包括整体变形和零件之间的相对位移。

通过分析结果,可以确定结构的变形情况是否满足设计要求,并识别可能的变形问题。

例如,在桥梁设计中,可以通过PKPM计算桥梁在车辆通过时的变形情况,以评估是否会产生超限振动和不平顺。

4.材料和构件的应力分析:PKPM可以计算结构中各个构件和材料的应力值,包括混凝土、钢筋等。

通过分析结果,可以评估结构中各个构件的应力是否满足设计要求,并优化构件的尺寸和材料选择。

5.倒塌分析和安全系数计算:PKPM可以通过分析结构在极限工况下的力学行为来评估结构的安全系数,并识别潜在的倒塌风险。

通过该分析结果,可以确定是否需要采取进一步的加固措施以提高结构的安全性。

总之,PKPM计算结果的分析涉及结构的稳定性、承载能力、变形性能、应力分析、倒塌分析等多个方面,这些分析结果将为工程师提供关于结构设计和加固的重要信息,以确保结构的安全和性能满足设计要求。

PKPM计算结果,PKPM计算书合理性判定PKPM计算结果,PKPM计算书合理性决定到设计的成败,要做到PKPM计算准确无误需要有PKPM计算结果,PKPM计算书合理性判定!我们杭州绿树结构施工图设计室在PKPM软件计算,提取计算书时对PKPM计算结果,PKPM计算书合理性判定有如下总结:1.检查原始数据是否有误,特别是是否遗漏荷载;2.计算简图是否与实际相符,计算程序是否选则正确3.7大指标判定:(1).柱及剪力墙轴压比是否满足要求,主要为控制结构延性;见抗规6.3.7和6.4.6(2).剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性;见抗规5.2.5 剪重比也就是地震剪力系数,由《抗规》(GB50011-2001)对5.2.5条的条文说明知,“对于扭转效应时显或基本周期小于3.5S的结构,剪力系数取0.2amax”,由此可据《抗规》表 5.1.4-1推算出各地震列度下的剪力系数:9度为0.2*0.32=0.064,8度为0.2*0.16(0.24)=0.032(0.048),7度为0.2*0.08(0.12)=0.016(0.024),6度为0.2*0.04=0.008。

在计算时应注意《抗规》5.2.5条,对于6度区可不要求该剪力系数,可详读该条的条文说明。

即6度区按0.8%较好,这样对结构来说是更安全的(类似于最小配筋率的概念)。

剪重比主要是考虑基本周期大于3s的长周期结构。

地震对于此类结构的破坏相比短周期的结构有更大影响,但规范用的振型分解反应普法无法作出估计;而且对于此类长周期结构计算所得的水平地震作用下的结构效应可能偏小,这可能就是规范设定最小剪重比的原因。

另外不要忘了对竖向不规则结构的薄弱层的水平剪力应增大1.15倍,即楼层最小剪力系数不小于《高规》表3.3.13(即上表)中相应数值的1.15倍。

在抗震规范的抗震截面验算的条文说明中,明确指出,剪重比是一个调整系数,即这不是一个指标,计算结果出来后,若剪重比大于规定的最小值,计算结果不作调整,若小于,将地震剪力调大,使剪重比达到规定的最小值.类似框剪结构的0.2Qo,在satwe的结果文件Wmass.out,给出这一调整的信息,多看看这一信息,对剪重比的理解会更深刻.注意剪重比和剪压比是两个截然不同的概念,不可混淆。

PKPM常见疑问分析作为一名结构设计工作者,对PKPM这个结构计算程序的应用,是我们每个人工作中必须熟练掌握的一门技能。

虽然对PKPM的基本应用我们结构设计人员应该都没有什么问题,但是,对于程序的一些参数的填写以及计算结果的判断,我们始终都还存在着疑惑之处。

以下特别摘出几点,以供大家分析。

一、模拟施工加载的选择:在竖向荷载作用下,结构变形基本上是在施工过程中逐层形成的。

在施工过程中,由于从下往上依次施工和逐层找平的原因:某一层的恒载仅对该层及其以下各层的变形和内力有影响,而不影响该层以上各层,也不受上面各层刚度影响。

模拟施工加载1 :刚度一次形成,分层加载荷载考虑了从下往上依次施工和逐层找平因素的影响;未考虑结构地基的不均匀沉降;若结构地基无不均匀沉降,模拟施工加载1能较准确地反映结构的实际受力状态;若结构地基有不均匀沉降,上述分析结果会存在一定的误差,尤其对于框剪结构,外围框架柱受力偏小。

模拟施工加载2 :在模拟施工加载1的基础上,将竖向构件的轴向刚度放大10倍考虑在模拟施工加载1的基础上,近似考虑基础的不均匀沉降:(1)假定基础的刚度是均匀的;(2)竖向构件的轴向刚度放大10倍,间接减小竖向变形差。

“模拟施工加载2”在理论上并不严密,是一种经验上的处理方法,但这种经验上的处理,会使地基有不均匀沉降的结构的分析结果更合理,能更好地反映这类结构的实际受力状态。

但是由于其竖向构件的轴向刚度放大10倍的依据不足,一般仅用于框剪结构传基础的荷载,模拟施工加载3 :刚度分层形成,荷载分层加载06年以后的PKPM版本增加了模拟施工加载3,模拟3是对模拟1的改进,采用分层刚度分层加载模型。

在分层加载时,去掉了没有用的刚度,如第一层加载,则只有1层的刚度,而模拟1却仍为整体刚度,使计算结果更接近于施工的实际情况。

因此,我觉得,对一般多、高层建筑我们应该首选模拟施工3。

二、土层水平抗力系数的比例系数m新版本pkpm对地下室侧向约束参数的概念和算法作了重要改动,2009年之前的版本采用的参数是:回填土对地下室约束相对刚度比,而现在的版本都改为了土层水平抗力系数的比例系数m。

630版中增加了那些解决连梁抗剪超限的方法630版中增加了两种解决连梁抗剪超限的方法,1增加了双连梁的设计功能 2 增加了采用交叉斜筋与对角斜撑的功能630版与前一版本楼层抗剪承载力差异的主要原因型钢的楼层抗剪承载力的计算不再将型钢等效为钢筋进行计算,而是按照《型钢混凝土组合技术规程》中承载力的公式计算其极限弯矩与极限剪力进行控630版与前一版本节点核心区差异的主要原因梁端弯矩取到梁刚域处。

630版与前一版本混凝土柱配筋差异的主要原因顶层柱的判断准则改为按照柱上部是否存在竖向构件进行判断。

中震弹性和中震不屈服下剪力墙轴压比相同剪力墙轴压比是恒活荷载控制的与地震无关。

如果在中震不屈服时采用混凝土强度标准值,则其轴压比与小震相比将会降低,更不合理PMSAP与SATWE地下室土约束位置的差异SATWE中的土约束默认为作用在刚性楼板上,PMSAP作用在节点上,新版的SATWE中允许地下室顶板按弹性板计算,此时SATWE与PMSAP一致。

PMSAP与SATWE调幅的差异SATWE的支座是按照梁端是否有竖向构件进行判断,PMSAP按照恒荷载下梁端是否是负弯矩进行判断。

PMSAP与SATWE的活荷载折减差异SATWE的活荷载折减在PM中进行,即折减荷载,PMSAP中是在设计中实现的,是折减效应。

PMSAP中为什么有的剪力墙没有输出配筋?程序自动判断的转换墙会给出梁式配筋,在“剪力墙面外及转换墙配筋”菜单中查看。

PMSAP中斜墙配筋结果是什么含义?斜墙按照应力配筋,并考虑了边缘构件等构造要求。

H打头的为水平筋,V打头的为竖向筋。

PMSAP中弹性板配筋每点处均有两个值,是什么含义?板边处分别为平行于板边和垂直于板边的配筋,形心处为主弯矩方向的配筋,目前没有输出角度,可在文本文件中查看。

下一版会增加形心处配筋角度的输出。

边缘构件的配筋特别大是什么原因?一般是由于短肢剪力墙考虑全截面配筋率造成的。

抗震等级为4级时为什么会出现约束边缘构件?应在参数中勾选“当边缘构件轴压比小于抗规6.4.5条规定的限值时一律设置构造边缘构件”连梁刚度折减系数程序中是如何考虑的?连梁有两种方式建模:一是按照框架梁建模并指定连梁属性,二是按照剪力墙开洞建模,在分析程序中会自动将洞口上方判断为连梁。

PKPM不得不说的问题及解释结合在实际PKPM设计分析中遇到的问题,一并记录下来,一是为自己提醒,而是为大家提醒。

1.关于裂缝计算时考虑支座宽度对裂缝的影响。

2012.2.21解释:通常SATWE等整体分析软件在计算时不考虑柱截面尺寸,梁的计算长度以两端节点间长度计。

而计算支座裂缝需要的是柱边缘的弯矩,该弯矩通常小于节点处的弯矩。

所以按裂缝要求选梁配筋时需要对支座处的弯矩进行折减。

如果应用SATWE等整体分析软件时选择了“考虑节点刚域的影响”, 可以认为计算软件给出的弯矩已考虑了支座截面尺寸的影响,在计算裂缝时就不应该对弯矩做重复的折减了。

梁施工图中“考虑支座宽度对裂缝的影响”时,程序大约取距离支座内距边缘1/6支座宽度处的弯矩,并且降低的幅值不大于0.3倍的支座弯矩峰值。

这样可以避免过大的支座负筋配置,以利于实现强剪弱弯、强柱弱梁等设计原则。

2.satwe计算结果中关于软件在“强柱弱梁”的计算方面未执行抗震规范。

2012.2.23建筑抗震设计规范GB50011-2001第6.2.2条指出:一、二、三级框架的梁柱节点处,除框架顶层和柱轴压比小于0.15者及框支梁与框支柱的节点外,柱端组合的弯矩设计值应符合下式要求:ZMc=r|cZMb (6.2.2-1)......当反弯点不在柱的层高范围内时,柱端截面组合的弯矩设计值可乘以上述柱端弯矩增大系数。

按上述条文规定条件讨论,PKPM仅仅是将柱端截面组合的弯矩设计值直接乘上了柱端弯矩增大系数即ZMc=r|c*ZMc\' (£Mc\,为节点处柱端弯矩之和),未按式£Mc=r|c£Mb 进行计算,而梁柱节点处的弯矩在调整前是否平衡,当出现ZMb > ZMcV的情况下,就给“强柱弱梁''打了折扣。

解释:按照传统结构力学理论,节点处的梁柱弯矩之和应该是相等的,相互平衡的。

但是,satwe作为三维内力计算软件,① 节点处的梁柱弯矩平衡还可能有另一个方向的梁的扭矩来承担。

2024最新PKPM钢结构计算经验全集1.设计前的准备工作在进行PKPM钢结构计算前,需要进行一些准备工作。

首先要明确设计要求和标准,如国家标准、建筑规范等。

其次要对设计的结构进行充分的了解,包括结构形式、截面形状、荷载情况等。

还要了解PKPM软件的使用方法和计算原理。

2.结构模型的建立在PKPM软件中建立结构模型时,应按照实际结构的情况进行准确的建模。

要选择合适的材料性能参数,包括钢材的弹性模量、屈服强度、抗拉强度等。

3.荷载的施加在进行钢结构计算时,首先要施加正确的荷载。

应根据实际使用情况,包括静载、动载和温度荷载等,合理设置荷载参数。

对于地震作用的计算,应根据规范要求选择设计地震动参数。

4.结果的分析与判断在PKPM软件中进行结构计算后,应仔细分析计算结果。

要对结构内力进行检查,确保结构的强度、刚度和稳定性等满足设计要求。

如果结构存在问题,如局部屈曲、应力过大等,要重新优化设计。

5.设计注意事项钢结构计算过程中需要注意以下几个方面。

首先是梁的计算,应根据梁的受力特点选择合适的截面形式和尺寸。

其次是柱的计算,应根据柱的轴力和弯矩确定合适的截面尺寸。

还要注意钢构件的连接方式和节点设计,确保连接处的强度和刚度。

6.设计案例分析为了更好地理解PKPM钢结构计算的应用,可以通过一些实际的设计案例进行分析。

可以选择一些具有代表性的钢结构项目,如钢框架、钢桥梁、钢屋面等,分析其受力情况、结构设计和计算结果等。

通过实例分析,可以更加直观地了解PKPM软件在钢结构计算中的应用。

7.设计中的常见问题及解决方法在使用PKPM软件进行钢结构计算过程中,可能会遇到一些常见的问题。

如其中一构件出现不平衡荷载、模型收敛失败等。

对于这些问题,可以通过调整荷载设置、优化结构模型和调整参数等方式解决。

通过以上的经验全集,可以帮助工程师更好地应用PKPM软件进行钢结构计算。

这些经验可以帮助工程师提高计算的准确性和效率,同时保证结构的安全性和可靠性。

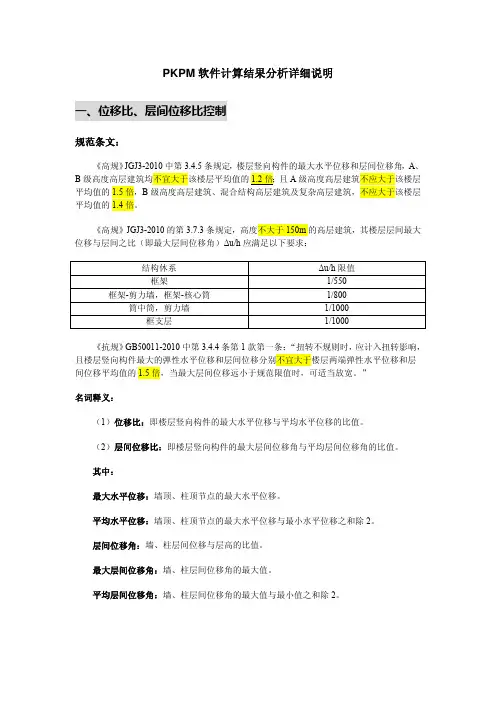

PKPM软件计算结果分析详细说明一、位移比、层间位移比控制规范条文:《高规》JGJ3-2010中第3.4.5条规定,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移角,A、B级高度高层建筑均不宜大于该楼层平均值的1.2倍;且A级高度高层建筑不应大于该楼层平均值的1.5倍,B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑,不应大于该楼层平均值的1.4倍。

《高规》JGJ3-2010的第3.7.3条规定,高度不大于150m的高层建筑,其楼层层间最大位移与层间之比(即最大层间位移角)Δu/h应满足以下要求:结构休系Δu/h限值框架 1/550 框架-剪力墙,框架-核心筒 1/800 筒中筒,剪力墙 1/1000 框支层 1/1000《抗规》GB50011-2010中第3.4.4条第1款第一条:“扭转不规则时,应计入扭转影响,且楼层竖向构件最大的弹性水平位移和层间位移分别不宜大于楼层两端弹性水平位移和层间位移平均值的1.5倍,当最大层间位移远小于规范限值时,可适当放宽。

”名词释义:(1)位移比:即楼层竖向构件的最大水平位移与平均水平位移的比值。

(2)层间位移比:即楼层竖向构件的最大层间位移角与平均层间位移角的比值。

其中:最大水平位移:墙顶、柱顶节点的最大水平位移。

平均水平位移:墙顶、柱顶节点的最大水平位移与最小水平位移之和除2。

层间位移角:墙、柱层间位移与层高的比值。

最大层间位移角:墙、柱层间位移角的最大值。

平均层间位移角:墙、柱层间位移角的最大值与最小值之和除2。

控制目的:高层建筑层数多,高度大,为了保证高层建筑结构具有必要的刚度,应对其最大位移和层间位移加以控制,主要目的有以下几点:1.保证主体结构基本处于弹性受力状态,避免混凝土墙柱出现裂缝,控制楼面梁板的裂缝数量,宽度。

2.保证填充墙,隔墙,幕墙等非结构构件的完好,避免产生明显的损坏。

3.控制结构平面规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响。

结构位移输出文件(WDISP.OUT)Max-(X)、Max-(Y)----最大X、Y向位移。

计算机的后处理结果,即最终打印结果指内力图、配筋图和详细的内力及配筋表(按构件编号依次输出),有抗震计算时还输出中间分析结果(如自震周期、振型、位移、底部总剪力等)设计人应认真对最终打印结果进行分析,确认无误或无异常情况后再绘制施工图,必要时应将最终确定的构件编号、构件截面和配筋数量、规格绘制成简单的平面图,供校核审定和归档用。

对最终打印结果不进行分析,盲目采用其配筋直接绘制施工图的做法是不可取的,往往会造成不良的严重后果,既对工程不负责任、有不利于提高自己的设计水平。

一、整体分析一、对重力荷载作用下计算结果的分析审查重力荷载作用下的内力图是否符合受力规律;可以利用结构底层检查竖向内外力的平衡,即底层柱、墙在重力荷载作用下的轴力之和应等于总重量;如果结构对称、荷载对称,其结构内力图必然对称,即检查其对称性。

当以上三者出现异常情况时,需要返回原始数据进行检查。

二、对风荷载作用下计算结果的分析审查风荷载作用下的内力图和位移是否符合受力规律;可以利用结构底层检查侧向内外力的平衡,即底层柱、墙在风荷载作用下的剪力之和应等于全部风力值(需注意局部坐标与整体坐标的方向);如果结构沿竖向的刚度变化较均匀、且风荷载沿高度的变化也较均匀时,其结构的内力和位移沿高度的变化也应该是均匀的,不应有大正大负、大出大进等突变。

三、对水平地震荷载作用下计算结果的分析水平地震荷载作用下,可以利用其结果进行如同风荷载作用下的渐变性分析,但不能进行对称性分析,也不能利用结构底层进行内外力平衡的分析(因为振型组合后的内力与地震作用力不再平衡)。

水平地震荷载作用下,对其计算结果的分析重点如下。

1.结构的自振周期对一般的工程,结构的自振周期在考虑折减系数后应控制在一定的范围内。

如结构的基本自振周期(即第一周期)大致为:框架结构T1≈ ( 0.12~0.15) n框-剪和框-筒结构T1≈ ( 0.08~0.12) n剪力墙和筒中筒结构T1≈(0.04~0.06)n式中,n为建筑物的总层数。

【常见问题】【3、4月-结构】PKPM结构软件常见问题与解答一、安装问题1.重装PKPM后能用几次,但是过会就不能用了,提示错误,怎么解决?【PKPM全版本】答:是PKPM注册组件失败,新版本运行CFG下的RegPKPMCtrl.exe.二、PMCAD1.请教一下,主梁和层间梁输入的问题。

在主梁里面按照降梁顶标高输入,和在层间梁里面输入,有什么区别?程序是怎么区分这两个地方输入的梁的?【PKPM3.1.5】答:在主梁里面按照降梁顶标高输入:这种方式需要定义每跨的两端梁的标高,也只能每跨布置,不能隔跨进行布置;在层间梁里面输入:可以进行隔跨层间梁布置,只需要定义隔跨层间梁起点和终点标高,中间的有柱子会自动打断,并不需要确定中间节点的标高。

在计算上两者没有区别。

2.老版本设定好的word.ail快捷命令文件,覆盖到V2.2和V3.16程序相应的文件下无用,这是什么原因导致的?【PKPM3.1.5、PKPM V2.2】答:采用V2.2和V3.16程序pm里面快捷命令导入word.ail文件即可。

要注意快捷命令不能重复,否则会出现命令混乱错误。

3.建模过程中,突然梁柱墙构件出现丢失现象,只剩下轴线,这是什么原因导致的?【PKPMV3.1.1、PKPM V3.1、PKPM V1.3、PKPM V2.2、PKPM V2.1、PKPM V1.3n】答:这是不当的操作习惯导致的,需要在每个命令退出后或按ESC键退出此命令再进行楼层切换,否则会导致程序内部数据紊乱出现构件丢失的现象。

V3.1有恢复模型功能,V2.2可提取后缀是*ws文件放在新文件夹,后缀修改为jws即可使用;4.PMCAD退出勾选转楼梯模型出现异常错误,这是什么原因导致的?【PKPM V2.1】答:周边的结点过多,周边的构件删除一些,让房间结点数少一些,保留楼梯或者布置新的楼梯,然后在LT目录中的模型中重新布置周边构件;5.修改柱底标高,模型里默认的风压高度变化系数会有修改吗?【PKPM全版本】答:风压高度是不变的,它只与层高有关系;6.混凝土标号C37,怎么输入强度值呢?【PKPM全版本】答:可以设置C37,程序按照插值来计算。

Pkpm常见错误做法总结于下。

1.暗梁当楼面梁使用。

这是最常见的错误。

暗梁之所以不能当楼面梁是因为其刚度不够,荷载不能按自己设想的方式传递,即楼面荷载—板—暗梁—柱的传递方式几乎是不可能的。

这样将大大低估板的内力。

我个人认为,根据内力按最短距离传递的原则,用暗梁代替梁只有在板受集中力时,在集中力处沿板的最短方向(双向板沿两个垂直方向)设置暗梁,可以认为集中力由暗梁承受以满足抗弯强度和裂缝要求,此时板的计算跨度绝对不能按支承于暗梁来考虑。

但很多时候,这种做法也没有必要,直接加大板的受力钢筋即可,除非因抗剪(冲切)需要箍筋而使用暗梁。

2.与上一个问题相对应的是,在刚度发生较大突变(增加)处,应视为梁。

典型的问题是不同高程的板之间出现的错台,错台本身平面外刚度比较大,而板的平面外刚度较小,不管你是否愿意,板上的荷载都要传递到错台上,因此应当按梁来设计,尤其是抗剪钢筋应满足要求。

地下通道、车站遇到的这种情况较多,其荷载又比较大,但大多数人对错台的处理却非常草率,这很令人担忧。

3.框架结构形成事实上的铰接。

最常见的是梁刚度比柱大的多,使柱对梁的约束作用较弱,形成事实上的铰。

这样减少了超静定次数,于抗震不利,也难以形成“强柱弱梁”。

坂神地震时,地铁车站柱的破坏相当严重,也提醒我们不能忽视这个问题。

地铁车站顶底板可看作筏板,其梁的刚度当然大于柱,但中板处不宜将梁的刚度做得较大。

另外,地下工程如通道、涵洞、地铁车站等,有时不小心也容易作成刚度较大的顶底板和刚度较小的侧墙,这样横剖面就形成铰接的四边形,两侧墙土压力相差较大时很容易失稳,也不利于抗震。

4.板墙受力钢筋置于分布钢筋的内侧。

很多人总把分布钢筋想象成类似梁的箍筋,因此配筋不小心就这样倒置。

分布钢筋的作用在于固定受力钢筋位置,传递受力及防止温度收缩裂缝,它不需要象梁柱箍筋那样外包以防止钢筋受压向外鼓出,更重要的是,板墙截面高度较小,为增加有效高度发挥受力筋作用,一般情况下应当外置受力钢筋。

(整理)PKPM设计基础时的参数分析和最小配筋率使用注意事项.PKPM设计基础时的参数分析和最小配筋率使用注意独立基础的最小配筋率问题比较复杂,有以下资料供参考:1.当独立基础底板厚度有规定:挑出长度与高度比值小于2.5。

因此不能当做一般的卧于地基上的板来看待2.满足1的要求是基础底面反力可以看作是线性的。

也就是说不考虑基础底板的弯曲或剪切变形。

3.基础底版有最小配筋要求即10@200,这比原来的8@200已经提高。

4.基础底版是非等厚度板,计算配筋率只能按全面积计算,不能按单位长度计算。

本人认为独立基础底板配筋不用按最小配筋率控制。

JCCAD程序中作了选项,如果输入最小配筋率则会按全截面演算最小配筋率。

当进行等强代换后程序还会重新演算最小配筋率。

我院总工要求结构设计人员的一些注意事项6、对小塔楼的界定应慎重,当塔楼高度对房屋结构适宜高度有影响时,小塔楼应报院结构专业委员会确定7、施工图涉及到钢网架、电梯及其它设备予留的孔洞、机坑、基础、予埋件等一定要写明:“有关尺寸在浇筑混凝土之前必须得到设备厂家签字认可方可施工。

”8、砌体结构不允许设转角飘窗。

9、钢结构工程设计必须注明:焊缝质量等级,耐火等级,除锈等级,及涂装要求。

10、砌体工程设计必须注明设计采用的施工质量控制等级。

(一般采用B级)。

11、砌体结构不宜设置少量的钢筋混凝土墙。

12、砌体结构楼面有高差时,其高差不应超过一个梁高(一般不超过500mm)。

超过时,应将错层当两个楼层计入总楼层中。

二.结构计算13、结构整体计算总体信息的取值:(1)混凝土容重(KN/m3)取26~27,全剪结构取27,若取25,对于剪力墙需输入双面粉层荷载。

(2)地下室层数,取实际地下室层数,当含有地下室计算时,不指定地下室层数是不对的,请审核人把关(3)计算振型数,取3的倍数,高层建筑应至少取9个,考虑扭转耦联计算时,振型应不少于15个,对多塔结构不应少于塔数×9。

PKPM系列软件常见问题一,建模:1, 悬空梁:有时在用总刚计算有悬臂梁的模型时,总是计算不过。

这主要是由于用户在输入一些梁时采用了抬高节点的方法,形成了被软件认为是悬空梁的构件,再用总刚计算就会显示出错,计算不能进行下去。

所以用户在输入模型后最好在PMCAD的最后一项3D视图中仔细检查模型。

2,悬臂梁:有时在输入模型时,由于疏忽定义的轴线没有相交,再输入梁时会形成错误的悬臂梁。

最好在计算前花点时间仔细检查模型,免得为后面计算带来不必要的麻烦。

3,错层梁:梁错层高差在500mm以内时,低节点梁会合并到高节点梁来计算。

所以错层梁高差在500mm以内时只需建立一个标准层即可。

当错层高差大于500mm时,可以定义错层梁计算。

4,斜梁:在遇到斜屋面建模时,往往会用到定义斜梁。

PKPM建议斜梁下应再输入200mm高的短柱,以便传递荷载及内力给框架柱。

添加的短柱超筋不用管,它只是起将斜梁内力传递给框架柱。

5,斜墙:PMCAD不能考虑到墙节点的变化,所以在TAT和SATWE 里定义不了。

若要定义则只能在PMSAP中定义成弹性板6来计算。

6,遮阳板:可定义在楼层处,不影响计算结果。

7,多塔错层:当多塔层高不同时,可以在多塔定义中修改不同塔的层高,从而实现错层。

最高的塔定义为1号塔,依此类推。

8,一柱拖二梁:当两个梁不在同一直线上时,在柱内两节点处加刚性梁(200X300)以封闭房间,传递荷载。

9,一柱抬二柱、上柱大偏心:前者在柱间加刚性梁,后者也设刚性梁。

10,复连通结构:也就是“回”字型结构,若为板柱结构则需加设虚梁11,铰接梁定义:PKPM建模中,梁梁交点不能都是铰接12,斜撑:SATWE中钢斜撑两端点连接处都为铰结,混凝土斜撑则为刚结。

若钢斜撑跨越几个标准层,则在每层斜撑定义的节点处人为定义为刚结;柱间斜撑在PMSAP中可以建模,SATWE中只能拉在层间处,若要定义柱间斜撑则必须多建立一个标准层。

13,钢柱底铰结:钢结构设计时底部至少有一点是刚结。

PKPM基础计算分析常见问题分析一JCCAD能否考虑上下部共同作用计算基础可以。

在JCCAD软件中的考虑荷载的分布、基础刚度与上部结构刚度的沉降计算中,采用了如下的变形协调方程:其中:-凝聚到基础顶面的上部结构刚度矩阵;-基础结构的刚度矩阵;-地基土(桩土)凝聚到基础底面的刚度矩阵;-基础底面节点沉降位移向量;-作用在基础顶面的荷载向量。

其中基础刚度矩阵包括基础梁、筏板的刚度,桩基础的刚度则含在地基土(桩土)刚度矩阵中。

根据公式可以看出,除了荷载外,地基刚度、基础刚度、上部结构刚度对沉降量均有影响,影响的大小取决于该部分刚度在总刚度占的比重。

程序中需要在SATWE计算的时候勾选“生成传基础刚度”,然后在JCCAD里勾选考虑上部结构刚度计算。

二什么时候可以选择倒楼盖模型计算倒楼盖模型计算的时候一个基本前提假设是基础只有局部弯曲,不考虑基础的整体弯曲,基底反力按线性分布。

《地基规范》8.4.10:当地基土比较均匀、上部结构刚度较好、梁板式基础梁的高跨比或平板式基础的厚跨比不小于1/6,且相邻柱荷载及柱间距的变化不超过20%时,筏形基础可仅考虑局部弯曲作用。

筏形基础的内力,可按基底反力直线分布进行计算,计算时基底反力应扣除板自重及其上填土的自重。

当不满足上述要求时,筏形基础内力应按弹性地基梁板方法进行分析计算。

三柔性沉降的基本假定是什么完全柔性底板沉降计算方法其基本假设与规范方法完全相同,主要特点为不考虑基础与上部结构的刚度影响,以及基础底面柔性附加面荷载为已知,这样复杂的基础沉降问题得以简化。

与规范方法一般方法相比,软件可以将一个形状复杂的受荷面积划分为多个小的矩形受荷面积,同时每个小的受荷面积可以有不同的附加面荷载。

计算时采用规范给出的角点法公式计算了各受荷面积之间的应力相互作用。

四刚性沉降的基本假定是什么(1)在应力计算中,假设土体为各向均质的弹性体,应力分布服从弹性半无限体理论的布辛奈斯克公式;(2)在沉降计算中土体可以分为变形参数各不相同的土层,不同位置土层可以不同;(3)被计算的土体只有竖向压缩变形,没有侧向变形,与实验得到的压缩模量条件相同;(4)基础底面为刚性平面,其最终沉降量可用平面方程表示:z=Ax+By+C并将基础底面划分为若干大小的相等的矩形区格,在同一区格内的反力相同,各区格的反力分布待求。

第一节结构整体性能控制I、轴压比一、规范要求轴压比:柱( 墙)轴压比N/(fcA) 指柱( 墙) 轴压力设计值与柱( 墙) 的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比。

它是影响墙柱抗震性能的主要因素之一,为了使柱墙具有很好的延性和耗能能力,规范采取的措施之一就是限制轴压比。

规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见10 版高规6.4.2和7.2.13。

抗震设计时,钢筋混凝土柱轴压比不宜超过表6.3.6的规定;对于Ⅳ类场地上较高的高层建筑,其轴压比限值应适当减小。

二、电算结果的判别与调整要点:混凝土构件配筋、钢构件验算输出文件(WPJ*.OUT)Uc --- 轴压比(N/Afc)1.抗震等级越高的建筑结构,其延性要求也越高,因此对轴压比的限制也越严格。

对于框支柱、一字形剪力墙等情况而言,则要求更严格。

抗震等级低或非抗震时可适当放松,但任何情况下不得小于1.05。

2.限制墙柱的轴压比,通常取底截面(最大轴力处)进行验算,若截面尺寸或混凝土强度等级变化时,还验算该位置的轴压比。

SATWE验算结果,当计算结果与规范不符时,轴压比数值会自动以红色字符显示。

3.需要说明的是,对于墙肢轴压比的计算时,规范取用重力荷载代表值作用下产生的轴压力设计值(即恒载分项系数取1.2,活载分项系数取1.4)来计算其名义轴压比,是为了保证地震作用下的墙肢具有足够的延性,避免受压区过大而出现小偏压的情况,而对于截面复杂的墙肢来说,计算受压区高度非常困难,故作以上简化计算。

4.试验证明,混凝土强度等级,箍筋配置的形式与数量,均与柱的轴压比有密切的关系,因此,规范针对情况的不同,对柱的轴压比限值作了适当的调整(抗规6.3.6条注)。

5.当墙肢的轴压比虽未超过上表中限值,但又数值较大时,可在墙肢边缘应力较大的部位设置边缘构件,以提高墙肢端部混凝土极限压应变,改善剪力墙的延性。

当为一级抗震(9度)时的墙肢轴压比大于0.3,一级(8度)大于0.2,二级大于0.1时,应设置约束边缘构件,否则可设置构造边缘构件,程序对底部加强部位及其上一层所有墙肢端部均按约束边缘构件考虑。

三、轴压比不满足简便的调整方法:1.程序调整:SATWE程序不能实现。

2.人工调整:增大该墙、柱截面或提高该楼层墙、柱混凝土强度。

II、位移和位移比一、位移和位移比控制位移比控制是层扭转效应控制,限制结构平面布置的不规则性,避免产生过大的偏心而导致结构产生较大的扭转效应;位移角控制室整体平动刚度控制。

1.规范条文及程序处理楼层的层间位移角就是楼层层间最大位移与层高的比值,《抗震规范》5.5.1条及《高规》3.7.3条规定不同结构的弹性层间位移角限值,按下表采程序在WDISP.OUT中输出楼层的最大层间位移角。

即要求:Ratio-(X)= Max-(X)/ Ave-(X) 最好<1.2 不能超过1.5Ratio-Dx= Max-Dx/ Ave-Dx 最好<1.2 不能超过1.5Y方向相同对于位移比,《高规》3.4.5条规定:在考虑偶然偏心影响的地震作用下,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移角,A、B级高度高层建筑均不宜大于该楼层平均值的1.2倍;且A级高度高层建筑不应大于该楼层平均值的1.5倍,B 级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑,不应大于该楼层平均值的1.4倍。

程序中对每一层都计算输出最大水平位移、最大层间位移角、平均水平位移、平均层间位移角及相应的比值,用户可以一目了然地判断是否满足规范要求。

2.最大位移和平均位移计算最大位移:本层墙顶、柱顶节点的最大水平位移;平均位移:本层墙顶、柱顶节点的最大水平位移与最小水平位移之和的一半;最大层间位移:本层墙、柱水平层间位移的最大值;平均层间位移:本层墙、柱水平层间位移的最大值与最小值之和的一半。

计算位移时某些情况的说明:当本楼层没有柱和墙,而仅布置有支撑时,位移的计算取支撑的两端节点的水平位移。

位移角的计算取支撑的两端节点的水平位移差与竖向高差之比值。

对于包含越层柱的结构,位移的计算也是取柱的两端节点的水平位移,由于柱两端节点超出本层高度范围,由此可能导致计算的最大位移偏大,从数值上看位移比可能不能满足规范要求,用户应酌情处理。

3.位移、位移比控制原则(1)根据《高规》3.4.5条,高层建筑验算位移比时需要考虑偶然偏心的影响,但验算层间位移角则不需要考虑偶然偏心。

对于复杂结构,根据《抗震规范》5.1.1条,在进行位移,位移比验算时需要考虑双向地震作用。

(2)验算位移比应选择强制刚性楼板假定,按照规范要求的定义,位移比表示为“最大位移/平均位移”,而平均位移表示为“(最大位移+最小位移)/2”所以应选择“强制刚性楼板假定”来计算。

但当凸凹不规则或楼板局部不连续时,应采用符合楼板平面内实际刚度变化的计算模型,当平面不对称时尚应计及扭转影响。

(3)最大层间位移、位移比是在刚性楼板假设下的控制参数。

构件设计与位移信息不是在同一条件下的结果(即构件设计可以采用弹性楼板计算,而位移计算必须在刚性楼板假设下获得),故可先采用刚性楼板算出位移,而后采用弹性楼板进行构件分析。

(4)因为高层建筑在水平力作用下,几乎都会产生扭转,故楼层最大位移一般都发生在结构单元的边角部位。

(5)《抗震规范》3.4.4条规定,凹凸不规则或楼板局部不连续时,应采用符合楼板平面内实际刚度变化的计算模型,当平面不对称时尚应计及扭转影响。

根据《高规》5.1.5条,进行高层建筑内力与位移计算时,可假定楼板在其自身平面内为无限刚性,相应地设计时应采取必要措施保证楼板平面内的整体刚度。

二、结构位移、位移比验算的适用范围位移比验算也应勾选刚性楼板假定,但是对于复杂结构,如坡屋顶层、体育馆、看台、工业建筑等,这些结构或者柱、墙不在同一标高,或者本层没有楼板,此时如果采用“强制刚性楼板假定”,结构分析可能失真,位移比也不一定有意义。

所以这类结构可以通过位移的“详细输出”或者观察结构的变形示意图,来考察结构的扭转效应。

对于错层结构或者带有夹层的结构,这类结构总是伴有大量的越层柱,当选择“强制刚性楼板假定”后,越层柱将受到楼层的约束,如果越层柱很多,计算也可能失真。

三、位移比不满足时的调整方法:1.程序调整:SATWE程序不能实现。

2.人工调整:只能通过人工调整改变结构平面布置,减小结构刚心与形心的偏心距;可利用程序的节点搜索功能在SATWE的“分析结果图形和文本显示”中的“各层配筋构件编号简图”中快速找到位移最大的节点,加强该节点对应的墙、柱等构件的刚度;也可找出位移最小的节点削弱其刚度;直到位移比满足要求。

III、周期比一、高规对周期比的控制要求《高规》3.4.5条规定:结构扭转为主的第一自振周期T t与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9,B级高度高层建筑、超过A 级高度的混合结构及本规程第10章所指复杂高层建筑不应大于0.85。

二、周期比验算验算周期比的目的主要是为了控制结构在罕遇大震下的扭转效应。

1.程序计算出每个振型的侧振成分和扭振成分,通过平动系数和扭转系数可以明确地区分振型的特征,根据各振型的平动系数大于0.5,还是扭转系数大于0.5,区分出各振型是扭转振型还是平动振型。

2.周期最长的扭振振型对应的就是第一扭转周期T t,周期最长的侧振振型对应的就是第一侧振周期T1(注意:在某些情况下,还要结合主振型信息来进行判断)。

3.对照“结构整体空间振动简图”,考察第一扭转/平动周期是否引起整体振动,如果仅是局部振动,不是第一扭转/平动周期。

再考察下一个次长周期。

4.考察第一平动周期的基底剪力比是否为最大。

5.计算Tt/T1,看是否超过0.9 (0.85)周期比侧重控制的是侧向刚度与扭转刚度之间的一种对应关系,而不是绝对大小。

目的是使抗侧力构件的平面布置更有效、更合理,使结构不至于出现过大(相对于侧移)的扭转效应。

周期、地震力与振型输出文件(WZQ.OUT)即要求:Tt/T1=0.1579/0.3203=0.49<0.9三、周期比验算的注意事项进行周期比验算应选择刚性楼板假定。

(1)多塔楼结构不能直接按整体模型进行周期比验算,而必须按各塔楼分开的模型分别计算周期比与验算;(2)当高层建筑楼层开洞较复杂,或为错层结构时,结构往往会产生局部振动,此时要注意过滤掉局部振动产生的周期;(3)对于体育馆、空旷结构和特殊的工业建筑结构,若没有特殊要求的,一般不需要控制周期比;(4)多层建筑结构不需要控制周期比。

四、周期比不满足时的调整周期比反映结构整体的扭转刚度与平动刚度的某种比例关系。

当周期比不满足规范要求时,不要急于加大剪力墙截面或其他构件截面,要查出关键所在,采取相应的措施,才能有效地解决问题。

一般来说,周期比不满足要求,说明结构的扭转刚度相对于侧移刚度较小,调整原则是加强结构外围刚度,或者削弱内部刚度。

参考一些工程设计中的经验,扭转周期大小与刚心与形心的偏心距大小有关,与全楼平均扭转刚度关系大;剪力墙全部按主轴正交布置时,较易满足;周边墙与核心筒墙成斜交布置时较难满足;当不满足扭转周期限制且层位移角控制潜力较大时,宜减小结构上部竖向构件刚度,增大平动周期;当不满足扭转周期限制,且层位移角控制潜力不大时,应检查是否存在扭转刚度特别小的层,若存在,则应加强该层的抗扭刚度;当上述措施均无效时,可以考虑在结构边缘加斜撑;竖向构件断面及布置的改变,同时影响平动刚度和扭转刚度,应控制改变向有利于周期比方向发展;加强周边竖向构件,减弱中间竖向构件,对改变周期比有利;当周期比和规范要求相差不多时,可适当加大周边梁的刚度,等等。

IV、剪重比一、剪重比的控制《抗震规范》第5.2.5条,《高规》第4.3.12条明确要求了楼层剪重比不应小于剪力系数λ,而λ与结构的基本周期及地震烈度有关,其值按下表采用。

2、7、8度时括号内数值分别用于设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区。

剪重比是抗震设计中非常重要的参数。

规范之所以规定剪重比,主要是因为长周期作用下,地震影响下降较快,由此计算出来的水平地震作用下的结构效应可能太小。

而对于长周期结构,地震动态作用下的地面加速度和位移可能对结构具有更大的破坏作用,但采用振型分解法时无法对此作用做出准确计算。

因此,处于安全考虑,规范规定了个楼层水平地震剪力的最小值的要求。

在SATWE的结果文件WZQ.OUT文件中,给出了各层剪重比的计算结果和相应的调整信息。

二、剪重比控制的基本条件—有效质量系数当有效质量系数大于0.8时,基底剪力误差一般小于5%。

在这个意义上称有效质量系数大于0.8的情形为振型数足够,否则称振型数不够。

《高规》5.1.13条规定对B级高度高层建筑结构、混合结构及复杂高层建筑结构有效质量系数不小于0.9,程序可以自动计算该参数并输出。