区域地理环境对民居的影响共25页

- 格式:ppt

- 大小:2.31 MB

- 文档页数:25

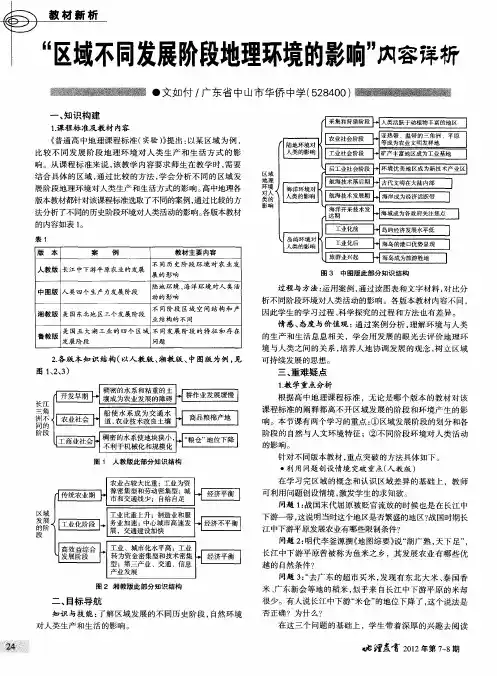

2021届高三地理复习专题讲解:民居特点与自然环境的关系一、民居特点民居具有空间性,是人们在适应改造大自然的漫长过程中创造出来的,与当地的环境有着千丝万缕的联系,下面总结一些传统民居与环境的关系。

①黄土高原窑洞的特点:冬暖夏凉,节省建筑材料。

反映的环境:冬季寒冷,夏季高温,降水较少,黄土直立。

②北方民居的特点:屋顶较平,门窗少且小,墙较厚。

反映的环境特点:冬季寒冷,降水较少。

③新疆平顶屋的特点:屋顶平,墙厚窗小。

反映的环境特点:气候干燥,多风沙,太阳辐射强。

④蒙古包的特点:便于拆卸,架设和搬运。

反映的环境特点:冬季寒冷,草地广阔,居民以游牧生活为主。

⑤江南民居的特点:屋顶倾斜(降水较多,便于排水),门窗多且大,墙较薄,便于通风散热。

反映的环境特点:湿热的环境。

⑥云南傣族竹楼的特点:通风散热,防潮和防虫。

反应的环境特点:湿热、爬行动物、虫类多。

⑦青藏高原碉楼的特点:平顶,门窗少,墙厚。

反映的环境特点:高寒、光照强。

⑧东南亚民居的特点:屋顶倾斜,门窗多且大,多木桩支撑,且密集排列(类似于我国的吊脚楼),具有通风散热、防潮的优点。

反映的环境特点:湿热、河流密布、多沼泽。

⑨因纽特人冰屋的特点:防寒保暖,节省建筑材料。

反映的环境特点:终年寒冷的寒带环境。

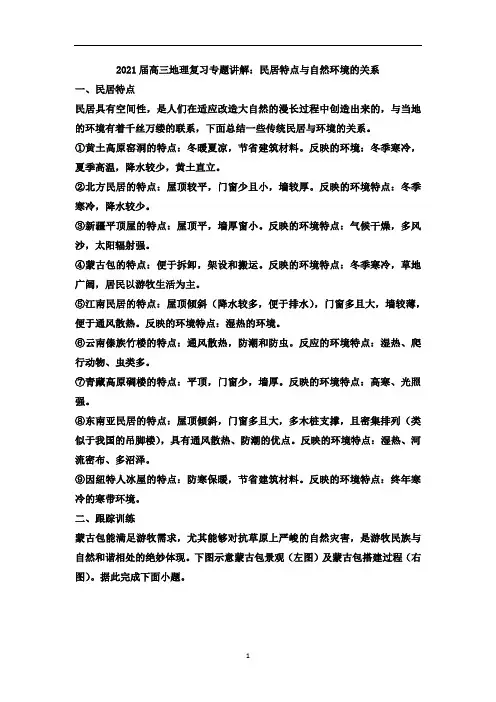

二、跟踪训练蒙古包能满足游牧需求,尤其能够对抗草原上严峻的自然灾害,是游牧民族与自然和谐相处的绝妙体现。

下图示意蒙古包景观(左图)及蒙古包搭建过程(右图)。

据此完成下面小题。

1.决定蒙古包呈圆形的因素是A.高温B.暴雪C.酷寒D.大风2.关于蒙古包各组件的说法合理的是①所有部件组装均用铁钉固定,以保持蒙古包稳固②门口较小且离开地面,可预防雪的堆积并抵御严寒③门口朝东南,可减少冬季风影响并获取更多光照④最高点的天窗能够改善采光和通风,促进空气流通⑤门的中上部开窗户镶嵌玻璃,目的是改善采光条件A.①②③B.②③⑤C.②③④D.①④⑤3.蒙古包搭建地随着迁徙季节而调整,最合理的是A.春阳B.夏岗C.秋洼D.冬平【答案】1.D 2.C 3.B【解析】1.内蒙古高原多大风天气,同样的风力,圆形的蒙古包受力较小,结构更加稳定,D正确;内蒙古高原夏季气温相对凉爽,冬季寒冷,A错;蒙古包外形呈圆形与暴雪和酷寒等因素关系不大,BC错。

⾼三地理复习专题讲解:民居特点与⾃然环境的关系2021届⾼三地理复习专题讲解:民居特点与⾃然环境的关系⼀、民居特点民居具有空间性,是⼈们在适应改造⼤⾃然的漫长过程中创造出来的,与当地的环境有着千丝万缕的联系,下⾯总结⼀些传统民居与环境的关系。

①黄⼟⾼原窑洞的特点:冬暖夏凉,节省建筑材料。

反映的环境:冬季寒冷,夏季⾼温,降⽔较少,黄⼟直⽴。

②北⽅民居的特点:屋顶较平,门窗少且⼩,墙较厚。

反映的环境特点:冬季寒冷,降⽔较少。

③新疆平顶屋的特点:屋顶平,墙厚窗⼩。

反映的环境特点:⽓候⼲燥,多风沙,太阳辐射强。

④蒙古包的特点:便于拆卸,架设和搬运。

反映的环境特点:冬季寒冷,草地⼴阔,居民以游牧⽣活为主。

⑤江南民居的特点:屋顶倾斜(降⽔较多,便于排⽔),门窗多且⼤,墙较薄,便于通风散热。

反映的环境特点:湿热的环境。

⑥云南傣族⽵楼的特点:通风散热,防潮和防⾍。

反应的环境特点:湿热、爬⾏动物、⾍类多。

⑦青藏⾼原碉楼的特点:平顶,门窗少,墙厚。

反映的环境特点:⾼寒、光照强。

⑧东南亚民居的特点:屋顶倾斜,门窗多且⼤,多⽊桩⽀撑,且密集排列(类似于我国的吊脚楼),具有通风散热、防潮的优点。

反映的环境特点:湿热、河流密布、多沼泽。

⑨因纽特⼈冰屋的特点:防寒保暖,节省建筑材料。

反映的环境特点:终年寒冷的寒带环境。

⼆、跟踪训练蒙古包能满⾜游牧需求,尤其能够对抗草原上严峻的⾃然灾害,是游牧民族与⾃然和谐相处的绝妙体现。

下图⽰意蒙古包景观(左图)及蒙古包搭建过程(右图)。

据此完成下⾯⼩题。

1.决定蒙古包呈圆形的因素是A.⾼温B.暴雪C.酷寒D.⼤风2.关于蒙古包各组件的说法合理的是①所有部件组装均⽤铁钉固定,以保持蒙古包稳固②门⼝较⼩且离开地⾯,可预防雪的堆积并抵御严寒③门⼝朝东南,可减少冬季风影响并获取更多光照④最⾼点的天窗能够改善采光和通风,促进空⽓流通⑤门的中上部开窗户镶嵌玻璃,⽬的是改善采光条件A.①②③B.②③⑤C.②③④D.①④⑤3.蒙古包搭建地随着迁徙季节⽽调整,最合理的是A.春阳B.夏岗C.秋洼D.冬平【答案】1.D 2.C 3.B【解析】1.内蒙古⾼原多⼤风天⽓,同样的风⼒,圆形的蒙古包受⼒较⼩,结构更加稳定,D正确;内蒙古⾼原夏季⽓温相对凉爽,冬季寒冷,A错;蒙古包外形呈圆形与暴雪和酷寒等因素关系不⼤,BC错。

Science &Technology Vision科技视界自然地域条件是人类赖以生存的外部环境,是影响某个地域民居形成的一个方面。

不同自然环境决定民居形态和生存方式,地域性特征越明显,具有地域特性的民居自发应对自然的能力就越强。

河南传统建筑形式丰富,建筑地域特征的形成受到地域环境的影响。

河南地区的地形、地貌、气候和物产资源,由此产生的社会制度、生活模式、行为模式、技术方法,以及宗教信仰、思想意识、审美情趣等,都对其建筑地域特征的产生和发展带来巨大影响。

建筑群的选址、总体布局、空间形态和结构,建筑的择地、平面布局、造型和空间组织及建筑构件的构造特征等,均反映着环境特征的影响和作用。

1河南地区的地理环境特征河南省简称“豫”,位于我国中部偏东、黄河中下游,东经110。

21’~116。

39’,北纬31。

23’~36。

22’之间。

河南与6省毗邻,东接安徽、山东,北界河北、山西,西连陕西,南临湖北,呈望北向南、承东启西之势。

省界范围东西宽约580公里,南北长约550公里,境遇辽阔,土地面积约6万平方公里,自然条件差别很大。

河南省位于我国第二级地貌台阶和第三级地貌台阶的过渡地带,地势西高东低,东西差异明显。

西部海拔高而起伏较大,东部地势低且平坦。

古人云:“当取天下之,河南在所必争”、“得中原者得天下”。

这与河南得天独厚的自然地理条件是分不开的。

河南处于中纬度地带,属于亚热带向暖温带过渡的大陆性季风气候,同时具有自西向东由山地丘陵向平原气候过渡的特征,伏牛山南北分别属北亚热带湿润与暖温带半湿润季风气候。

我国划分暖温带和亚热带的地理分界线秦岭淮河一线,正好穿过境内、贯穿境内的豫西伏牛山脊和淮河沿岸。

此线以南的信阳、南阳及驻马店部分地区系亚热带半湿润气候区。

河南省的北、西、南三面有太行山、伏牛山、桐柏山、大别山四大山脉环绕,中部和东部为辽阔的黄淮海冲积太平原。

山区丘陵面积占44.3%,平原面积占55.7%。

中国民居与地理环境、地方风俗的关系一、中国北方民居与地理环境 (2)(一)、北院落民居(以北京四合院为主)——北京民居 (2)(二)、内蒙民居 (3)(三)、宁夏民居 (3)(四)、陕北民居(西北窑洞) (3)(五)、山西与山东民居 (4)(六)、陕南居民 (4)二、中国南方民居与地理环境 (5)(一)、江苏民居 (5)(二)、上海民居 (5)(三)、福建民居 (5)(四)、云南民居 (6)(五)、南方天井民居(以徽州民居为主) (6)三、少数民族民居 (7)(一)、西南少数民族盛行的干阑住屋民居 (7)1)、侗族鼓楼 (8)2)、傣族竹楼 (8)(二)、藏族碉房 (9)(三)、蒙古包 (10)(四)、新疆维吾尔族民居——“阿以旺” (10)四、特殊的住宅形式——水上民居的“舟居” (10)我国历史悠久,疆域辽阔,自然环境多种多样,社会经济环境亦不尽相同。

在漫长的历史发展过程中,逐步形成了各地不同的民居建筑形式,这种传统的民居建筑深深地打上了地理环境的烙印,生动地反映了人与自然的关系。

一、中国北方民居与地理环境中国北方黄河中上游地区窑洞式住宅较多,在陕西、甘肃、河南、山西等黄土地区,当地居民在天然土壁内开凿横洞,并常将数洞相连,在洞内加砌砖石,建造窑洞。

窑洞防火,防噪音,冬暖夏凉,节省土地,经济省工,将自然图景和生活图景有机结合,是因地制宜的完美建筑形式,渗透着人们对黄土地的热爱和眷恋。

(一)、北院落民居(以北京四合院为主)——北京民居四合院是北京地区乃至华北地区的传统住宅。

其基本特点是按南北轴线对称布置房屋和院落,坐北朝南,大门一般开在东南角,门内建有影壁,外人看不到院内的活动。

正房位于中轴线上,侧面为耳房及左右厢房。

正房是长辈的起居室,厢房则供晚辈起居用,这种庄重的布局,亦体现了华北人民正统、严谨的传统性格。

北京地区属暖温带、半湿润大陆性季风气候,冬寒少雪,春旱多风沙,因此,住宅设计注重保温防寒避风沙,外围砌砖墙,整个院落被房屋与墙垣包围,硬山式屋顶,墙壁和屋顶都比较厚实。

地理环境对南北方建筑的影响:南尖北平和南敞北封:我国居民屋顶的坡度从南往北是逐渐减缓的。

南方屋顶高而尖,原因是南方的年降水量大,气候又炎热,高而尖的屋顶既利于排水,又利于通风散热。

北方由于降水较少,所以屋顶多建成平顶,这样既可节省建筑材料,还可兼作晾晒作物的场所。

另外,我国南方的园林建筑,轻巧纤细,玲珑剔透,内外空间连贯,层次分明,苏州的拙政园是其典型代表。

北方园林建筑则平缓严谨,粗壮质朴,内外空间界限分明。

我国著名园林学家陈从周做出总结:“南方为棚,多敞口。

北方为窝,多封闭。

”可见,从适应环境、居住舒适出发,南方建筑注重通风散热,北方建筑利于保温保暖。

与南方地区相比,我国北方地区气候比较寒冷,用地相对宽松,地形更为平整,建筑材料相对单一,多是土木之类的材料,人文和民风也比较纯朴、憨厚和粗犷。

正是自然风情、文化习俗和建筑材料等多种因素的综合影响,使得我国北方各地民居建筑普遍强调向阳,并呈现出质朴、敦厚的建筑特色,在群体布局上,则呈现出总体整齐、方正的格局。

华北平原西起太行山脉和豫西山地,东到黄海、渤海和山东丘陵,北起燕山山脉,西南到桐柏山和大别山,东南至苏、皖北部,包括北京市、天津市、河北省、山东省、河南省、安徽省和江苏省等7省、市的境域,面积约30万平方千米。

华北平原是中国古代文化的摇篮,有许多古老城市,其建筑组群方整规则,庭院较大,中庭和边角一般会留出尺寸不大、供通风采光用的天井。

建筑布局一般呈离散型,各栋单体建筑相对独立。

建筑造型起伏不大,屋身低平,屋顶曲线平缓。

建筑材料多用砖瓦,木结构用料较大,多数装修比较简单。

四合院是华北平原民宅中最常见的一种组合建筑形式,是一种正方形或长方形的院落。

其特征是外观规矩,中线对称,但用法极为灵活。

最简单的四合院只有一个院子,比较复杂的有两三个院子,富贵人家居住的深宅大院,通常是由数座四合院并列组成的,中间还有隔墙。

四合院的大门一般开在东南角或西北角,院中的北房是正房,正房建在砖石砌成的台基上,比其他房屋的规模大,是院主人的住室。

试析自然地理环境对陕西传统民居的影响作者:刘成学号:090205033摘要:陕西传统民居是物质文化与非物质文化的统一体,它包括陕北的窑洞、关中的夏房和陕南的多种民居形式这三大各具地域特色的传统民居形式,且它们都涵盖着物质和意识双重方面的内容。

但无论就其物质还是意识方面,无论从民居的空间选择还是客观的地理区位来看,都无不体现着地理环境对它们的深深烙印。

关键字:陕西传统民居陕北窑洞关中庭院陕南多种民居杂糅自然地理环境陕西省南北狭长,地理环境较为复杂,根据地形条件的差异,我们通常将其分为陕北、关中和陕南三大地理区域,且在这三大不同的地域上都形成了它们各具特色的传统民居,具体表现为陕北的窑洞、关中的夏房和陕南的石头房、竹木房、吊脚楼等多种民居的杂糅形式。

而这些独特民居的形成又是跟它们各自所处的自然地理环境分不开的,甚至可以说,在很大程度上,正是这三大不同地域独具的自然地理环境塑造了这些独特的民居形式,且自然地理环境与陕西传统民居的这种内在联系亦受到了国内外众多学者们的重大关注,也取得了硕大成果。

可是纵观这些研究成果,似乎又存在着一个很大的不平衡之处,缺乏一个整体、系统的分析,那就是学者们历来都把目光过多的投放在了陕北窑洞这种民居的形成上,而对关中和陕南的独特传统民居则关注较少,得出的成果也较少。

因此,在研究自然地理环境与陕西传统民居形成的这个课题上,还存在着较大的研究空间,而且也有利于对陕西传统民居有一个整体认识,具有非常大的现实意义。

一、自然地理环境对陕西各传统民居建设的制约“中国传统文化是社会、自然、人际三者综合的统一体”,①如果将其看做是一个小宇宙,那么社会、自然、人际都是这个宇宙必不可缺的构成元素,其中尤为值得我们注意的是要将人与自然看成是一个统一体,从系统出发,进行整体把握,自觉地把客观世界与主观行为相互的关联性视为整体,这已基本成为研究我国传统文化的定式了。

同样,将这个原理放在陕西传统民居的研究上,我想我们也应该自觉地将地理环境与陕西各具特色的民居的形成联系起来,将其看做一个整体进行分析,能够自觉地意识到陕西三大不同地域独具特色的民居的形成无不都受制于当地独特的自然地理环境。

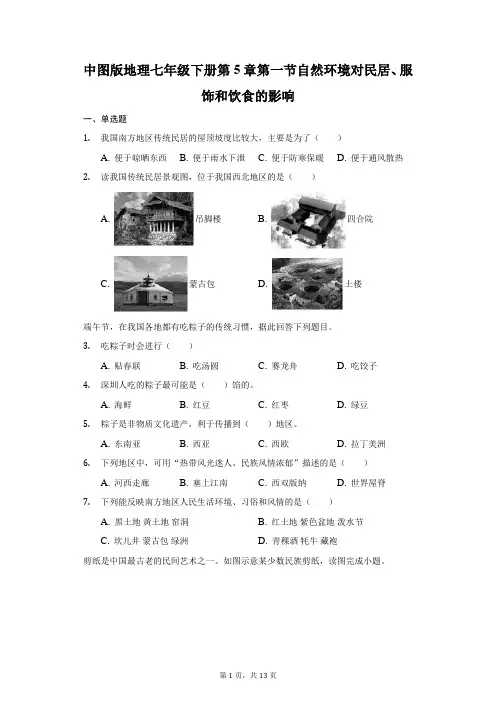

中图版地理七年级下册第5章第一节自然环境对民居、服饰和饮食的影响一、单选题1.我国南方地区传统民居的屋顶坡度比较大,主要是为了()A. 便于晾晒东西B. 便于雨水下泄C. 便于防寒保暖D. 便于通风散热2.读我国传统民居景观图,位于我国西北地区的是()A. 吊脚楼B. 四合院C. 蒙古包D. 土楼端午节,在我国各地都有吃粽子的传统习惯,据此回答下列题目。

3.吃粽子时会进行()A. 贴春联B. 吃汤圆C. 赛龙舟D. 吃饺子4.深圳人吃的粽子最可能是()馅的。

A. 海鲜B. 红豆C. 红枣D. 绿豆5.粽子是非物质文化遗产,利于传播到()地区。

A. 东南亚B. 西亚C. 西欧D. 拉丁美洲6.下列地区中,可用“热带风光迷人、民族风情浓郁”描述的是()A. 河西走廊B. 塞上江南C. 西双版纳D. 世界屋脊7.下列能反映南方地区人民生活环境、习俗和风情的是()A. 黑土地黄土地窑洞B. 红土地紫色盆地泼水节C. 坎儿井蒙古包绿洲D. 青稞酒牦牛藏袍剪纸是中国最古老的民间艺术之一。

如图示意某少数民族剪纸,读图完成小题。

8.剪纸中青年身后的传统民居是( )A. 窑洞B. 蒙古包C. 冰屋D. 竹楼9.剪纸中体现的是该少数民族的传统节日是( )A. 那达慕节B. 丰收节C. 雪顿节D. 开斋节10.下图为我国某地区民居及少数民族舞蹈邮票,下列说法错误的是()A. 从民居形式分析,该地区气候湿热B. 从舞蹈、服饰分析,该少数民族为傣族C. 该少数民族的传统的节日为雪顿节D. 该少数民族主要分在我国的云南唐朝元稹有诗曰:“彩缕碧筠粽,香粳白玉团。

逝者良自苦,今人反为欢。

”读“地球公转示意图”,结合诗句完成下列题目。

11.诗中描述的是人们喜爱的一种食物——粽子,其主要制作材料是()A. 小麦B. 大豆C. 玉米D. 稻米12.吃粽子是端午节的习俗,传说是为了纪念爱国诗人屈原。

今年(2021年),该节日当天(6月14日)地球运行在图中公转轨道的___段。

民居设计地理知识点民居设计是指在建筑设计中考虑到地理环境和地理特点,根据地理知识进行室内外空间规划和设计。

地理知识在民居设计中起着至关重要的作用,它影响着房屋的布局、建筑材料的选择、室内装饰的风格以及室外景观的设计等方面。

本文将从地理的角度探讨民居设计的一些知识点。

1. 地理环境对民居设计的影响地理环境包括地质条件、地形地势、气候等因素。

房屋建筑需考虑地质条件,如土壤稳定性和地震等级,以确保房屋的稳固性和安全性。

地形地势也会影响房屋的布局,例如山地的房屋通常采用分层设计,利用地势高低生成不同的功能区域。

气候条件包括温度、湿度、降水量等,它们会影响房屋的隔热、通风和防水设计。

2. 建筑材料的选择与地理因素的关系地理因素直接影响到建筑材料的选择。

例如,在沿海地区,由于海水腐蚀的影响,选择抗腐蚀性能较好的材料,如钢材、铝合金等。

而在高海拔地区,因气候寒冷,需要选择保温性能较好的材料,如岩棉、聚苯板等。

此外,木材在一些地震频发地区的使用需谨慎考虑其抗震性能。

3. 室内装饰风格的地理关联地理因素也对室内装饰风格有所影响。

中国的民居设计通常与地域文化密切相关,不同地区有各自独特的装饰风格。

如北方地区的传统民居多以红色、木质为主,体现了北方人的豪爽和朴实;而南方地区的传统民居常采用青砖白墙、砖雕和木雕等,体现了南方人的细腻和精致。

4. 室外景观设计的地理考量地理环境也是室外景观设计中不可忽视的因素。

在设计花园、庭院时,需充分考虑当地的气候条件和植被资源。

例如,在炎热的气候中,可采用多绿植、水景等来降温;而在山地地区,则可利用地势营造出不同高度的观景平台,以欣赏到山水美景。

5. 社会文化地理对民居设计的影响除了自然地理因素,社会文化地理也对民居设计产生重要的影响。

不同地区的民居设计往往受到当地的宗教信仰、风俗习惯等传统文化的熏陶。

例如,西藏的传统民居设计中融入了藏传佛教的元素,如经幡、经堂等,体现了当地宗教信仰的重要性。