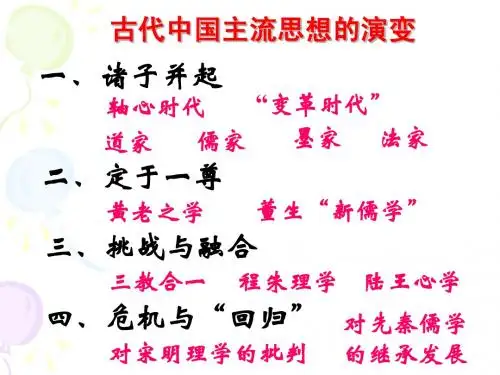

中国古代主流思想的演变与发展

- 格式:doc

- 大小:35.00 KB

- 文档页数:6

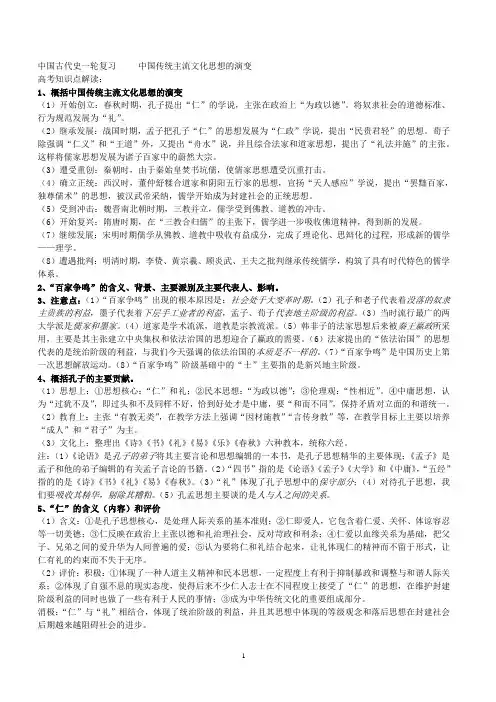

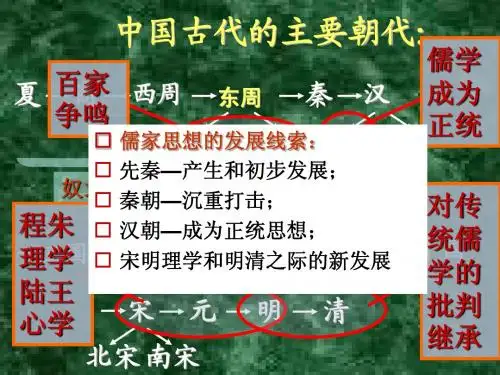

中国古代史一轮复习中国传统主流文化思想的演变高考知识点解读:1、概括中国传统主流文化思想的演变(1)开始创立:春秋时期,孔子提出“仁”的学说,主张在政治上“为政以德”。

将奴隶社会的道德标准、行为规范发展为“礼”。

(2)继承发展:战国时期,孟子把孔子“仁”的思想发展为“仁政”学说,提出“民贵君轻”的思想。

荀子除强调“仁义”和“王道”外,又提出“舟水”说,并且综合法家和道家思想,提出了“礼法并施”的主张。

这样将儒家思想发展为诸子百家中的蔚然大宗。

(3)遭受重创:秦朝时,由于秦始皇焚书坑儒,使儒家思想遭受沉重打击。

(4)确立正统:西汉时,董仲舒糅合道家和阴阳五行家的思想,宣扬“天人感应”学说,提出“罢黜百家,独尊儒术”的思想,被汉武帝采纳,儒学开始成为封建社会的正统思想。

(5)受到冲击:魏晋南北朝时期,三教并立,儒学受到佛教、道教的冲击。

(6)开始复兴:隋唐时期,在“三教合归儒”的主张下,儒学进一步吸收佛道精神,得到新的发展。

(7)继续发展:宋明时期儒学从佛教、道教中吸收有益成分,完成了理论化、思辩化的过程,形成新的儒学——理学。

(8)遭遇批判:明清时期,李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之批判继承传统儒学,构筑了具有时代特色的儒学体系。

2、“百家争鸣”的含义、背景、主要派别及主要代表人、影响。

3、注意点:(1)“百家争鸣”出现的根本原因是:社会处于大变革时期。

(2)孔子和老子代表着没落的奴隶主贵族的利益,墨子代表着下层手工业者的利益,孟子、荀子代表地主阶级的利益。

(3)当时流行最广的两大学派是儒家和墨家。

(4)道家是学术流派,道教是宗教流派。

(5)韩非子的法家思想后来被秦王赢政所采用,主要是其主张建立中央集权和依法治国的思想迎合了赢政的需要。

(6)法家提出的“依法治国”的思想代表的是统治阶级的利益,与我们今天强调的依法治国的本质是不一样的。

(7)“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动。

(8)“百家争鸣”阶级基础中的“士”主要指的是新兴地主阶级。

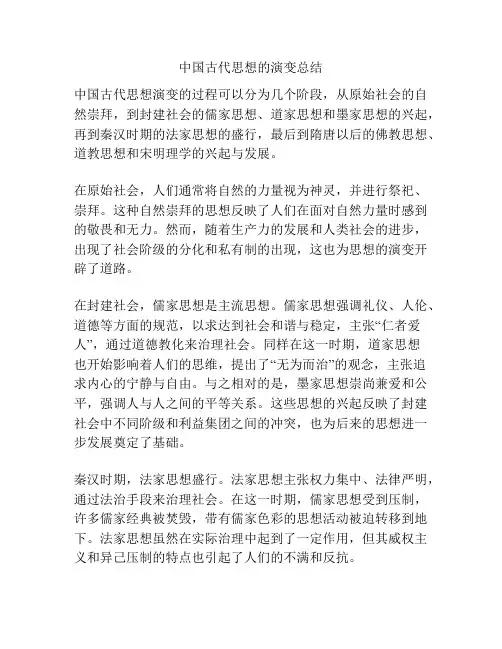

中国古代思想的演变总结中国古代思想演变的过程可以分为几个阶段,从原始社会的自然崇拜,到封建社会的儒家思想、道家思想和墨家思想的兴起,再到秦汉时期的法家思想的盛行,最后到隋唐以后的佛教思想、道教思想和宋明理学的兴起与发展。

在原始社会,人们通常将自然的力量视为神灵,并进行祭祀、崇拜。

这种自然崇拜的思想反映了人们在面对自然力量时感到的敬畏和无力。

然而,随着生产力的发展和人类社会的进步,出现了社会阶级的分化和私有制的出现,这也为思想的演变开辟了道路。

在封建社会,儒家思想是主流思想。

儒家思想强调礼仪、人伦、道德等方面的规范,以求达到社会和谐与稳定,主张“仁者爱人”,通过道德教化来治理社会。

同样在这一时期,道家思想也开始影响着人们的思维,提出了“无为而治”的观念,主张追求内心的宁静与自由。

与之相对的是,墨家思想崇尚兼爱和公平,强调人与人之间的平等关系。

这些思想的兴起反映了封建社会中不同阶级和利益集团之间的冲突,也为后来的思想进一步发展奠定了基础。

秦汉时期,法家思想盛行。

法家思想主张权力集中、法律严明,通过法治手段来治理社会。

在这一时期,儒家思想受到压制,许多儒家经典被焚毁,带有儒家色彩的思想活动被迫转移到地下。

法家思想虽然在实际治理中起到了一定作用,但其威权主义和异己压制的特点也引起了人们的不满和反抗。

隋唐以后,佛教思想、道教思想和宋明理学相继兴起。

佛教思想强调超越尘世苦难,追求涅槃的境界,对于社会秩序的关注较少;道教思想则追求长生不老、神仙不死,主张顺应自然、追求自由。

与儒家思想不同,佛教和道教不太关注这个世界的现象和改造,而更注重个体的境界和自我修养。

而宋明理学则是对前面各种思想的综合和发展,提出了“以本为本”的观念,主张发展人的本性与天地之间的和谐关系。

这些思想的兴起与发展反映了古代社会内外各种因素的综合影响,同时也构成了中国文化传统的重要组成部分。

在中国古代思想的演变过程中,一方面,不同的思想流派相互影响、交流、融合,共同构成了丰富多样的古代思想体系;另一方面,思想与社会和政治的关系也日益密切,思想成为社会制度和价值观念的重要组成部分。

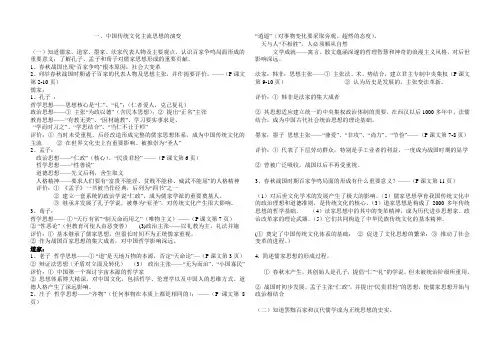

一、中国传统文化主流思想的演变(一)知道儒家、道家、墨家、法家代表人物及主要观点,认识百家争鸣局面形成的重要意义;了解孔子、孟子和荀子对儒家思想形成的重要贡献。

1、春秋战国出现“百家争鸣”根本原因:社会大变革2、列举春秋战国时期诸子百家的代表人物及思想主张,并作扼要评价。

——(P课文第2-10页)儒家:1、孔子:哲学思想——思想核心是“仁”、“礼”;(仁者爱人,克己复礼)政治思想——①主张“为政以德”(含民本思想);②提出“正名”主张教育思想——“有教无类”、“因材施教”、学习要实事求是、“学而时习之”、“学思结合”、“当仁不让于师”评价:①当时未受重视,后经改造形成完整的儒家思想体系,成为中国传统文化的主流②在世界文化史上有重要影响。

被推崇为“圣人”2、孟子:政治思想——“仁政”(核心)、“民贵君轻” ——(P课文第6页)哲学思想——“性善说”道德思想——先义后利,舍生取义人格精神——要求人们要有“富贵不能淫、贫贱不能移、威武不能屈”的人格精神评价:①《孟子》一书被当作经典,后列为“四书”之一②建立一套系统的政治学说“仁政”,成为儒家学派的重要奠基人。

③继承并发展了孔子学说,被尊为“亚圣”,对传统文化产生很大影响。

3、荀子:哲学思想——① “天行有常”“制天命而用之”(唯物主义)——(P课文第7页)② “性恶论”(但教育可使人由恶变善)(3)政治主张——以礼教为主,礼法并施评价:①基本继承了儒家思想,但很长时间不为正统儒家重视。

②作为战国百家思想的集大成者,对中国哲学影响深远。

道家:1、老子哲学思想——① “道”是天地万物的本源,否定“天命论”—(P课文第3页)②辩证法思想(矛盾对立面及转化)(3)政治主张——“无为而治”、“小国寡民”评价:①中国第一个探讨宇宙本源的哲学家②思想体系博大精深,对中国文化,包括哲学、伦理学以及中国人的思维方式、道德人格产生了深远影响。

2、庄子哲学思想——“齐物”(任何事物在本质上都是相同的);——(P课文第8页)“逍遥”(对事物变化要采取旁观、超然的态度)。

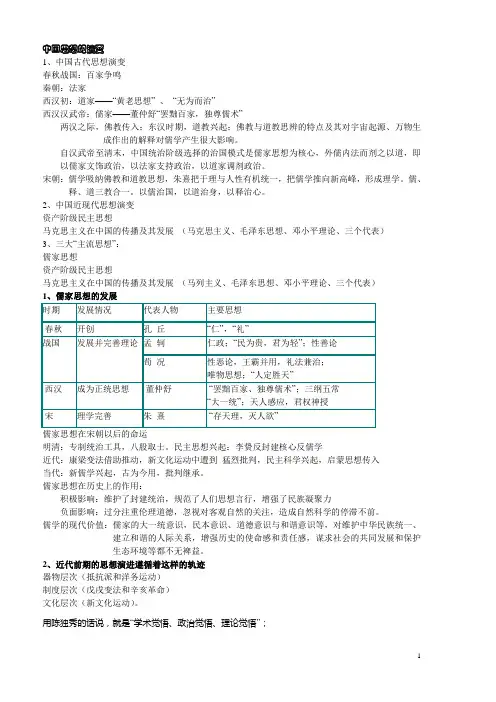

中国思想的演变1、中国古代思想演变春秋战国:百家争鸣秦朝:法家西汉初:道家——“黄老思想”、“无为而治”西汉汉武帝:儒家——董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”两汉之际,佛教传入;东汉时期,道教兴起;佛教与道教思辨的特点及其对宇宙起源、万物生成作出的解释对儒学产生很大影响。

自汉武帝至清末,中国统治阶级选择的治国模式是儒家思想为核心,外儒内法而剂之以道,即以儒家文饰政治,以法家支持政治,以道家调剂政治。

宋朝:儒学吸纳佛教和道教思想,朱熹把于理与人性有机统一,把儒学推向新高峰,形成理学。

儒、释、道三教合一。

以儒治国,以道治身,以释治心。

2、中国近现代思想演变资产阶级民主思想马克思主义在中国的传播及其发展(马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表)3、三大“主流思想”:儒家思想资产阶级民主思想马克思主义在中国的传播及其发展(马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表)儒家思想在宋朝以后的命运明清:专制统治工具,八股取士。

民主思想兴起:李贽反封建核心反儒学近代:康梁变法借助推动,新文化运动中遭到猛烈批判,民主科学兴起,启蒙思想传入当代:新儒学兴起,古为今用,批判继承。

儒家思想在历史上的作用:积极影响:维护了封建统治,规范了人们思想言行,增强了民族凝聚力负面影响:过分注重伦理道德,忽视对客观自然的关注,造成自然科学的停滞不前。

儒学的现代价值:儒家的大一统意识,民本意识、道德意识与和谐意识等,对维护中华民族统一、建立和谐的人际关系,增强历史的使命感和责任感,谋求社会的共同发展和保护生态环境等都不无裨益。

2、近代前期的思想演进遵循着这样的轨迹器物层次(抵抗派和洋务运动)制度层次(戊戌变法和辛亥革命)文化层次(新文化运动)。

用陈独秀的话说,就是“学术觉悟、政治觉悟、理论觉悟”;用梁启超的话说,就是“先从器物上感觉出,再从制度上感觉出”。

3、近代资产阶级民主思想(1)十九世纪末二十世纪初,资产阶级革命派宣传。

三民主义,民主革命思想日益传播。

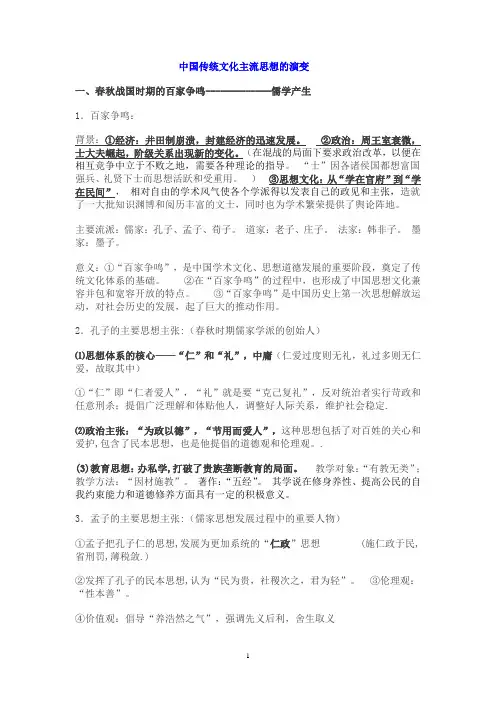

中国传统文化主流思想的演变一、春秋战国时期的百家争鸣-------------儒学产生1.百家争鸣:背景:①经济:井田制崩溃,封建经济的迅速发展。

②政治:周王室衰微,士大夫崛起,阶级关系出现新的变化。

(在混战的局面下要求政治改革,以便在相互竞争中立于不败之地,需要各种理论的指导。

“士”因各诸侯国都想富国强兵、礼贤下士而思想活跃和受重用。

)③思想文化:从“学在官府”到“学在民间”,相对自由的学术风气使各个学派得以发表自己的政见和主张,造就了一大批知识渊博和阅历丰富的文士,同时也为学术繁荣提供了舆论阵地。

主要流派:儒家:孔子、孟子、荀子。

道家:老子、庄子。

法家:韩非子。

墨家:墨子。

意义:①“百家争鸣”,是中国学术文化、思想道德发展的重要阶段,奠定了传统文化体系的基础。

②在“百家争鸣”的过程中,也形成了中国思想文化兼容并包和宽容开放的特点。

③“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动,对社会历史的发展,起了巨大的推动作用。

2.孔子的主要思想主张:(春秋时期儒家学派的创始人)⑴思想体系的核心——“仁”和“礼”,中庸(仁爱过度则无礼,礼过多则无仁爱,故取其中)①“仁”即“仁者爱人”,“礼”就是要“克己复礼”,反对统治者实行苛政和任意刑杀;提倡广泛理解和体贴他人,调整好人际关系,维护社会稳定.⑵政治主张:“为政以德”,“节用而爱人”,这种思想包括了对百姓的关心和爱护,包含了民本思想,也是他提倡的道德观和伦理观。

.(3)教育思想:办私学,打破了贵族垄断教育的局面。

教学对象:“有教无类”;教学方法:“因材施教”。

著作:“五经”。

其学说在修身养性、提高公民的自我约束能力和道德修养方面具有一定的积极意义。

3.孟子的主要思想主张:(儒家思想发展过程中的重要人物)①孟子把孔子仁的思想,发展为更加系统的“仁政”思想 (施仁政于民,省刑罚,薄税敛.)②发挥了孔子的民本思想,认为“民为贵,社稷次之,君为轻”。

③伦理观:“性本善”。

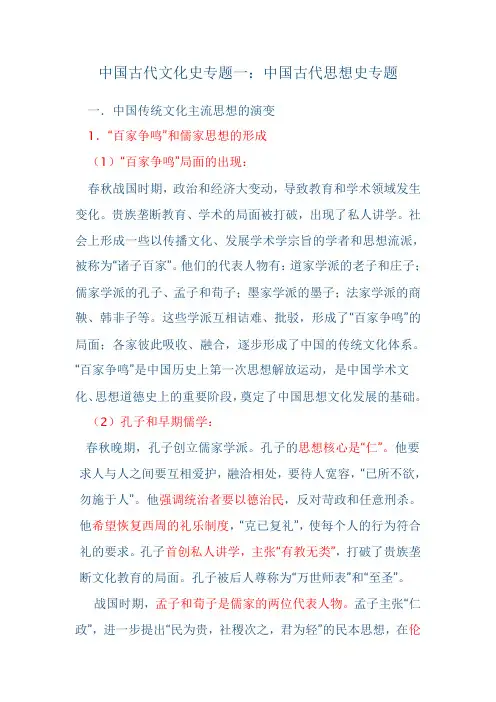

中国古代文化史专题一:中国古代思想史专题一.中国传统文化主流思想的演变1.“百家争鸣”和儒家思想的形成(1)“百家争鸣”局面的出现:春秋战国时期,政治和经济大变动,导致教育和学术领域发生变化。

贵族垄断教育、学术的局面被打破,出现了私人讲学。

社会上形成一些以传播文化、发展学术学宗旨的学者和思想流派,被称为“诸子百家”。

他们的代表人物有:道家学派的老子和庄子;儒家学派的孔子、孟子和荀子;墨家学派的墨子;法家学派的商鞅、韩非子等。

这些学派互相诘难、批驳,形成了“百家争鸣”的局面;各家彼此吸收、融合,逐步形成了中国的传统文化体系。

“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动,是中国学术文化、思想道德史上的重要阶段,奠定了中国思想文化发展的基础。

(2)孔子和早期儒学:春秋晚期,孔子创立儒家学派。

孔子的思想核心是“仁”。

他要求人与人之间要互相爱护,融洽相处,要待人宽容,“已所不欲,勿施于人”。

他强调统治者要以德治民,反对苛政和任意刑杀。

他希望恢复西周的礼乐制度,“克已复礼”,使每个人的行为符合礼的要求。

孔子首创私人讲学,主张“有教无类”,打破了贵族垄断文化教育的局面。

孔子被后人尊称为“万世师表”和“至圣”。

战国时期,孟子和荀子是儒家的两位代表人物。

孟子主张“仁政”,进一步提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的民本思想,在伦理观上主张“性本善”,要实行仁政来回复和扩充人的善性。

荀子主张以德服人,提出“君舟民水”的著名论断,强调人民群众的力量巨大。

荀子提出“性本恶”,强调用礼乐来规范人的行为,使人向善。

他具有唯物思想,认为自然有自己的规律,强调“天行有常”,同时又指出人道有为,主张“制天命而用之”,即掌握自然的变化规律而利用它,造福人类。

经过孟子、荀子的改造和发展,儒学体系更加完整,儒家思想更能适应社会的需要。

战国后期,儒学发展成为诸子百家中的蔚然大宗。

(3)道家:春秋晚期的老子,是道家学派的创始人。

他认为世界万物的本原是“道”,强调一切要顺应自然,清静无为、知足寡欲。

第一单元中国古代传统文化主流思想的演变应运而生(春秋):孔子→蔚然大宗(战国):孟子、荀子→遭到打击(秦)→逐渐复苏(西汉初)→独尊、正统思想(汉武帝):董仲舒→严峻挑战(魏晋南北朝)→三教合归儒(隋唐)→程朱理学(宋):程颢、程颐、朱熹→心学(明中):王阳明→新发展(明清)第一课“百家争鸣”和儒家的形成1、百家争鸣的局面形成于战国。

是中国历史上第一次思想解放运动。

2、诸子百家的主要代表人物有,道家学派的老子、庄子;儒家学派的孔子、孟子、荀子;墨家学派的墨子;法家学派的韩非子。

3、孔子是儒家学派的创始人。

其思想核心是仁,即“爱人”、“克己复礼”、“己所不欲,勿施于人”、“为政以德”、“节用而爱人”。

在教育方面的思想主张是有教无类。

4、孟子发展了孔子“仁”的思想为更加系统的“仁政”。

还发挥了孔子的民本思想,提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的思想。

在伦理观上主张“性本善”。

5、荀子主张“仁义”和“王道”,“以德服人”,并提出了“君者舟也,庶人者水也。

水则载舟,水亦覆舟”思想。

在伦理观上主张“性恶论”。

6、孔子和孟子分别分称为至圣和亚圣第二课“罢黜百家,独尊儒术”1、西汉前期,“举贤良”对策的皇帝是汉武帝。

使儒家思想成为我国传统文化主流思想的关键人物是董仲舒他著有《春秋繁露》一书。

2、董仲舒的思想:针对中央集权需要,提出“春秋大一统”“罢黜百家,独尊儒术”;针对加强君权的需要,提出“君权神授”“天人合一”“天人感应”;针对土地兼并严重的现实,发挥儒家的仁政思想;针对为人处世标准,提出“三纲五常”、孝道。

3、汉代儒学如何成为正统思想?思想:全面肯定董仲舒的新儒学思想;政治:起用文学儒者参政;教育:兴办太学和建立地方教育系统。

第三课宋明理学客观唯心主义1、北宋儒家代表:程颢、程颐,主张:“万物皆只是一个天理”,“天理”是万物的本原。

(核心);人伦道德、尊卑等级都是天理;仁是与万物俱生的。

2、南宋儒家代表:朱熹(宋代理学的集大成者),主张:理气论(理和气浑然一体,不可分离)、心性论(性无不善,情也应当从善)。

中国古代主流思想的演变趋势与专制主义的发展历程中国古代主流思想的演变趋势1、演变历程形成:春秋战国时期在思想领域出现了“百家争鸣”的局面,儒家思想即在此氛围中产生。

儒家思想由春秋时期孔子创立。

孔子提出的“仁”的思想,经过战国时期孟子、荀子的总结和改造,孟子将孔子的“仁”发展为“仁政”,荀子也主张施政用“仁义”和“王道”,儒学体系更加完整,成为诸子百家中的大宗。

完善:西汉董仲舒根据当时社会需要,吸收诸家理论,改造儒家思想,形成具有时代特色的新儒学体系,提出“春秋大一统”和“罢黜百家,独尊儒术” “君权神授”“天人合一”“天人感应”“三纲五常”等主张,得到汉武帝的全面肯定和推广,儒家思想成为中国传统文化的主流思想。

发展:隋唐以后出现了“三教合归儒”的趋势。

宋代出现了新儒学体系——理学。

“程朱理学”是宋学的主体,二程认为“天理”是万物的本原,朱熹提出了“理气论”和“心性论”。

明朝中叶王阳明确立了“心学”思想,主张“心即理也”“心外无物”,提出“致良知”的学说。

新发展:明朝后期,李贽揭露了道学家的虚伪。

明清之际,黄宗羲、顾炎武、王夫之提出新的思想主张,儒学再度活跃。

三位进步思想家,批判君主专制,提倡经世致用,重视工商业发展,对传统儒学加以批判继承,对后世产生了深远的影响。

2、演变规律①、作为中国封建社会的主流思想——儒家思想经历了一个春秋战国时期的形成、秦朝受到打击、西汉成为正统思想、宋明进一步发展、明清衰落的过程;②、在这一过程中,儒家思想不断吸收其他学派的思想以完善自身,达到满足统治者维护统治的需要;③、作为统治者不管采取何种思想,都是以维护统治阶级的统治为根本出发点的。

3、演变原因①、思想是一定时期的社会经济政治的综合反映,经济是思想产生的物质基础,思想对维护政治局面的稳定起着较大的作用。

②、中国漫长的封建社会,分散、保守、落后的自然经济长期占据统治地位,决定了政治上形成了高度集中的专制主义中央集权制度;而政治上的专制主义中央集权,也就要求思想的高度集中与统一,因而催生了“大一统”的思想体系。

专题一中国古代主流思想的演变与发展1.黄宗羲在《明夷待访录》中说:“盖使朝廷之上,闾阎之细(民间百姓),渐摩濡染,莫不有诗书宽大之气。

天子之所是未必是,天子之所非未必非,天子亦遂不敢自为非是,而公其非是于学校。

”与这一论断的精神实质较为接近的是A.天下兴亡,匹夫有责B.民为根本C.天下为公D.民贵君轻2.五四运动时期进步的思想家把李贽当作反孔的先驱,冯元仲称赞他“手辟洪蒙破混茫,浪翻古今是非场。

通身是胆通身识,死后名多道益彰。

”以下哪一项观点最有可能是他的主张A.民为贵,社稷次之,君为轻B.虽孔夫子亦庸众人类也C.保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣D.饿死事小,失节事大3.李贽认为,“咸以孔子之是非为是非,固未尝有是非耳”。

这表明他A.坚决反对孔子的主张B反对以孔子的思想作为衡量是非的标准C.不愿与孔子同流合污D极力抨击封建社会男尊女卑的传统观念4.商鞅主张“重农抑商”,黄宗羲主张“工商皆本”,从他们所处的历史时代看,两人的主张A.都反映了自然经济的实质B都反映了小生产者的要求C.都有利于当时经济的发展D都有利于加强封建统治5.李贽称赞汉朝卓文君“善择佳偶”,自由恋爱,赞扬寡妇再嫁;称武则天是杰出的女政治家;肯定封建社会揭竿起义的农民。

上述材料主要反映了李贽A.揭露道学家的虚伪面目B.反对男尊女卑的观念C.破除对孔子思想的迷信D.反对封建纲常礼教6.张岱年在《中国文化概论》中指出:“明清时期的早期启蒙思想家们先天不足,具有一种时代的缺陷,黄宗羲、唐甄们提不出新的社会方案,只能用扩大相权、限制君权、提倡学校议政等办法来修补封建专制制度。

”这里的“先天不足”是指A.知识分子群体不够强大B.当时我国资本主义经济不够充分C.民众的公民意识尚未觉醒D.专制集权体制顽固持久8.明清之际三位进步思想家的思想实质是儒家思想在新的历史条件下的活跃,他们使儒家思想更趋实事求是,与国计民生靠得更近,由此形成什么思想A.经世致用思想B.批判君主思想.C.自由平等思想D.重农抑商思想10.法家认为“历史是向前发展的,当代必然胜过古代,人们应该按照现实需要进行政治改革”。

与法家这一思想最为相近的思想家是A.朱熹B.陆九渊C.李贽D.王夫之11.黄宗羲说:“天地之生万物,仁也。

帝王之养万民,仁也。

自三代以后,有以不仁得天下者,则日食、地震应之,再不仁者则自遭陨灭。

”其主要的观点是A.“天人感应”B.“仁”对社会治乱的重大影响C.君主是天下之大害D.“天行有常”12.王夫之提出“天理”即在“人欲”之中,批判“去人欲,存天理”,还要求富民大贾成为“国之司命”。

这些思想主张A.反映了农民阶级建立平等社会的愿望B.反映专制主义制度逐渐动摇C.是早期资产阶级民主思想的反映D.反映工商业发展后市民的一些要求13.李贽说:“穿衣吃饭,即是人伦物理。

”他认为“夫私者,人之心也。

人必有私,而后其心乃见;若无私,则无心矣。

”由此可以判断,李贽反对“存天理,灭人欲”,主张A.浪漫主义B.仁爱主义C.尊重人性D.利己主义14.人们说湖南人的性格特别“坚毅果敢、坚忍不拔”。

有一湘人身为一介书生,在参加抗清斗争失败后隐姓埋名,以“六经责我开生面,七尺从天乞活埋”的气概和抱负,在极其艰苦的条件下坚持学术研究。

这位人士是A.魏源B.黄宗羲C.顾炎武D.王夫之15.明末清初著名思想家顾炎武在《日知录》中说:“有亡国,有亡天下……易姓改号,谓之亡国。

仁义充塞,而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下……保国者,其君其臣肉食者谋之。

保天下者,匹夫之贱,与有责焉耳矣”。

下列历史事件中符合“亡天下”含义的是A.1937年的七七事变B.1912年的清朝建立C.1927年,北洋军阀基本被消灭D.1644年的明朝灭亡16.黄宗羲认为:“秦变封建而为郡县,以郡县得私于我也;汉建庶孽(指诸侯王国),以其可以藩屏于我也;宋解方镇之兵,以方镇之不利于我也。

此其法何曾有一毫为天下之心哉!而亦可谓之法乎?”对黄宗羲这一表述的理解正确的是A.包含有朴素辩证认识B.古代社会没有法律C.主张为天下之人立法D.和近代民主法治精神无本质区别17.17世纪中国出现的顾炎武、黄宗羲、王夫之三位思想家的思想实质是A.宋明理学的深化和发展B儒家思想在新的历史条件下的发展C.资产阶级民主思想的兴起D对儒家思想的全面否定和批判18.黄宗羲在《明夷待访录》说:“天子之子不皆贤,尚赖宰相传贤足相补救……宰相既罢,天子之子一不贤,更无与为贤者矣。

……天子之所是未必是,天子之所非未必非,天子亦遂不敢自为是非,而公其是非于学校。

”下列不能反映材料中黄宗羲观点的是A.主张以相权来制约君权B.提出了新的近代社会方案C. 提倡以学校议政来修补封建制度D.认为学校是决定是非的最高机构19.顾炎武说:“八股之害等于焚书,而败坏人材,有甚于咸阳之郊外所坑者但四百六十余人也。

”以下解释对材料理解正确的是A.顾炎武认为八股取士的危害甚于焚书坑儒B.顾炎武强烈抨击八股取士制度带来的脱离实际的学风C.顾炎武对八股取士制度带有偏见D.明朝后期的阶级矛盾和民族矛盾十分尖锐20.明末思想家李贽说:“前三代,吾无论矣。

后三代,汉、唐、宋是也。

中间千百年而独无是非者,岂其人无是非哉?咸以孔子之是非为是非,固未尝有是非耳。

”其思想核心是A.维护封建礼教B.主张学以致用C.反对迷信崇拜D.抨击腐朽统治21.明清时期,江南地区出现了一些城市,如棉纺业发达的松江、陶瓷业发达的景德镇、冶铁业发达的佛山、长江的商品转运码头汉口等。

这种新现象对当时思想界产生的影响不包括A.强调“重义轻利”B.提出“工商皆本”C.主张“经世致用”D.批判君主专制22.“士贵为己,务自适,如不自适而适人之道,虽伯夷叔齐同为淫僻。

不知为己,惟务为人,虽尧舜同为尘垢秕糠。

”李贽这段言论的核心思想是A.主张个性解放,思想自由B.反对封建专制和封建礼教C.主张男女平等D.从根本上否定“天理”的存在23.李贽著有《焚书》《藏书》等著作。

《焚书》的起名是他认为将来这些著作定会遭到焚毁。

《藏书》的命名则是由于他这部书“颠倒千万世之是非”,见解“与世不相入”,只能“藏之后世”。

李贽通过这些著作A.大胆地向正统思想发出挑战B.大力宣扬道学思想C.大力宣扬程朱理学观点D.对佛家学说提出质疑24.顾炎武在日知录中说:“孰知今日之清谈,有甚于前代者?昔之清谈谈老庄,今之清谈谈孔孟。

不习六艺之文,不考百王之典,不综当代之务。

举夫子论学论政之大端一切不问以明心见性之空言,代修己治人之实学。

股肱惰而万事荒,爪牙亡而四国乱,神州荡覆,宗社丘墟。

”这段论述表明顾炎武A.主张经世致用反对理学空谈B.正确指出了明朝灭亡的根源C.认为佛学不能经世致用D.痛恨孔孟学说清谈误国25.黄宗羲认为:“然则其(封建国家)所谓法者,一家之法,而非天下之法也。

……即论者谓有治人无治法,吾以谓有治法而后有治人。

”黄宗羲思想的核心是A.建立一家之法B法律是由人来决定的C.反对君主专制,实行法治D.建立君主立宪制26.梁启超将《明夷待访录》视为“宣传民主主义的工具”,孙中山则抽印《明夷待访录》中的《原君》《原臣》等分发给同志,鼓动反清革命。

这一史实说明《明夷待访录》A.从根本上动摇了“存天理,灭人欲”的理论基础B.抨击了封建君主专制制度,解放了人们的思想C.主张为学应求实,应关乎国计民生D.挑战“重农抑商”,倡导经世致用和“工商皆本”1.有人说:“妇女见识短,不堪学道。

”李贽驳斥说:“人们的见识是由人们所处的环境决定的,并不是先天带来的。

”他歌颂卓文君和司马相如恋爱的故事。

这反映出李贽A.批判封建礼教B.批判儒家思想C.反对君主专制D.重视传统观念2.王阳明认为,致良知必须实地用功,为学不能与为政任事分离,经世求治成为其立心、立功的基本生活目标。

由此可知王阳明:A.以致良知为思想核心B.提倡“学思结合”的学习方法C.具有强烈的功利思想D.具有“经世致用”的思想色彩3.宋代以后,“忠厚传家久,诗书继世长”逐渐成为中国大多数家族推崇的经典家训之一,该家训反映出儒家学者所强调的:A.社会责任与历史使命B.“存天理,灭人欲”主张C.道德与知识修养并重D.“格物致知”的认识论4.有人认为百家争鸣:“正是(战国时期)政治混乱迫使那些思想者不断反思社会的本质以及人民所应该承担的角色。

”由此可见A.战国时期诸子百家开始出现B.诸子百家的主张一致C.社会变革推动百家争鸣产生D.诸子都认同民本思想5.司马迁在《史记·太史公自序》中这样评价儒家:“若夫列君臣父子之礼,序夫妇长幼之别,虽百家弗能易也。

”以下能反映这一观点的主张是:A.富贵不能淫,贫贱不能移B.君君,臣臣,父父,子子C.世异则事异,事异则备变D.水能载舟,亦能覆舟6.一位古代思想家提出:“天下之治乱,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐。

”对这一说法理解正确的是A.作为明清之际主流思想,影响深远B.否定君主专制,体现对民众的重视C.直接推动近代民主革命运动的发展D.继承了前朝思想家的唯物主义思想7.鉴于经书辗转抄写,错误很多,东汉熹平年间,汉灵帝命人写定《诗》《书》《论语》等七部经典。

经典用标准的八分隶书体写成,刻成46方石碑,立于太学,以便学人校对是正,被称为“熹平石经”。

对此理解正确的是A.儒家经典在焚书坑儒后大多遗失损毁B.我国古代书画艺术开始进人自觉阶段C.朝廷注重儒家经典的标准化和规范化D.标志着儒学成为官方推崇的正统思想8.孔子说:“天何言哉?四时行焉,百物生焉,天何言哉?”老子说:“人法地,地法天,天法道,道法自然。

”韩非子说:“唯夫与天地之剖判也俱生,至天地之消散也不死不衰者谓常。

”从以上儒家、道家、法家言论来推断,三家都A.针对先秦的社会现状提出了共同的政治主张B.表现出人对自然及其规律的尊崇C.认为自然界的存在不以人的意志为转移D.认为自然是不可以认识的9.孔子曾说:“为国以礼”。

在古代社会,孔庙的祭祀之礼被视为国典,不仅是对祖先的庙祭,还是对天地诸神的社祭。

材料反映孔庙“祭祀之礼”的主要作用是A.礼仪教化与政治分离B.凸显宗族、亲族关系C.以礼制巩固国家制度D.规范人们的行为准则10.李贽在谈及《藏书》时说:(此书)“颠倒千万世之是非”“见解与世不相入”,只能“藏之后世”。

李贽这样说主要是因为该书A.向封建正统思想提出挑战B.反映了资本主义萌芽时期的要求C.指斥封建等级观念D.抨击男尊女卑的传统观念1.自汉武帝开始使用“建元”年号后,汉代年号大量出现了“元”“始”“初”等字,即所谓“与民更始”就是说从头重来一次。

然而一次一次的“更始”,使上帝的意志也慌忙得不亦乐乎。

此年号现象说明汉代() A.确立了“民本”治国原则B.新儒学影响了政治理念C.武帝后政治局势长期动荡D.崇尚重农抑商经济政策2.汉代前的君王从祖先承受君位,至汉朝立国,刘邦出身布衣而君临天下,这就需要某种理论的支撑。