腮腺淋巴结结核(研究荟萃)

- 格式:ppt

- 大小:2.79 MB

- 文档页数:15

腮腺结核误诊为腮腺恶性肿瘤1例

覃艾球;杨建洪

【期刊名称】《中国耳鼻咽喉颅底外科杂志》

【年(卷),期】2003(009)003

【摘要】@@ 病例资料:男,48岁,因发现右耳垂前下方肿块3个月,局部皮肤溃烂半个月而就诊.检查见右腮腺区4 cm×3 cm×3 cm,肿块边界不清,与皮肤粘连,无压痛、质硬、活动差,表面皮肤溃烂,颌下未扪及肿大淋巴结,无面瘫,胸片及B超未见异常,CT示右腮腺浅叶肿块,约4 cm×3 cm×3 cm大小,边界不清,临床考虑为右腮腺肿块性质待查(恶性可能性大),拟手术治疗而收住入院.

【总页数】1页(P151-151)

【作者】覃艾球;杨建洪

【作者单位】解放军国防科技大学医院,耳鼻咽喉科,湖南,长沙,410073;解放军国防科技大学医院,耳鼻咽喉科,湖南,长沙,410073

【正文语种】中文

【中图分类】R739.8

【相关文献】

1.39例腮腺恶性肿瘤误诊分析 [J], 黄志权;李劲松;陈伟良;潘朝斌;张彬

2.腮腺恶性肿瘤38例误诊原因分析 [J], 张俊祥;郑新乐

3.腮腺恶性肿瘤的CT表现及误诊分析 [J], 兰勇;李伟;张朝桐;胡茂清;谭国强;吴标;钟向阳

4.腮腺恶性肿瘤12例误诊分析 [J], 文乾钧;陈祖华

5.腮腺结核误诊为腮腺恶性肿瘤1例分析 [J], 覃艾球;杨建洪

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

第六节淋巴结结核【概述】淋巴结结核(又称为结核性淋巴结炎)是由结核分枝杆菌所致的慢性淋巴结病变。

全身淋巴结均可以发生,颈部淋巴结结核最常见(80%~90%),也可以发生在耳后、颌下、锁骨上、腋下、纵隔和腹腔等处的淋巴结。

淋巴源性、血源性和直接蔓延是主要的传播途径。

淋巴结结核感染初期多为单个淋巴结肿胀,以后蔓延至多个淋巴结,融合、坏死、液化,后期可破溃形成瘘管和溃疡。

为常见的肺外结核病,儿童和青少年发病较高。

【临床表现】⒈全身症状:可以无任何症状,较重者可以出现低热,盗汗、乏力、纳差等慢性结核中毒症状。

⒉局部表现:体表及深部的淋巴结均可发生结核病。

颈部淋巴结结核以单侧多见,右侧和双侧上部多见,也可见于锁骨上窝等处淋巴结,受累的多个淋巴结可粘连成串或相互融合成簇状。

纵隔淋巴结结核少数急性起病,肿大淋巴结压迫毗邻组织会引起不同程度的压迫症状,表现为呼吸困难、吞咽困难,声音嘶哑等。

腹腔淋巴结结核是腹部结核常见的表现,可单独出现,也可与肠道、腹膜、脾、胰腺等器官结核同时存在,常以并发症如肠道梗阻、肠道穿孔等为首发表现,易被误诊,可通过腹腔镜或剖腹探查确诊。

3.分型按病程发展分为4型:(1)结节型:起病缓慢,一侧或双侧一个或数个淋巴结肿大,质较硬,活动好,微痛或压痛。

随病情进展,淋巴结体积增大,活动度逐渐减弱,粘连成串,此状态可维持数月无明显变化。

(2)浸润型:淋巴结肿大融合成团,与周围组织粘连,移动受限,伴有明显的淋巴结周围炎,自觉疼痛与压痛明显。

中心部开始干酪坏死时,皮肤可有红肿。

(3)脓肿型:肿大的淋巴结中心液化,形成脓肿时,局部有波动感,继发感染时有明显的红肿热痛。

(4)溃疡型:脓肿自破或切开引流,可见稀薄的干酪样脓液,创口经久不愈,形成溃疡或瘘管。

按病理改变分为干酪性结核、增值性结核、混合性结核和无反应性结核。

【诊断要点】⒈有结核病史或结核病密切接触史,有淋巴结结核破溃疤痕史。

⒉有结核病中毒症状,肺部、胸膜或其也部位有结核病变。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢

腮腺多行性腺瘤的鉴别诊断方法

导语:相信大家对于腮腺多行性腺瘤这样的肿瘤肯定不会太过于熟悉吧,腮腺多行性腺瘤我们也叫做是混合瘤,目前我们对于腮腺多行性腺瘤的病因还不是

相信大家对于腮腺多行性腺瘤这样的肿瘤肯定不会太过于熟悉吧,腮腺多行性腺瘤我们也叫做是混合瘤,目前我们对于腮腺多行性腺瘤的病因还不是很了解,所以给我们治疗腮腺多行性腺瘤带来了很大的难度,所以大家在日常的生活中一定要做好对于腮腺多行性腺瘤的预防工作才行,下文我们告诉大家腮腺多行性腺瘤的鉴别诊断方法。

1、涎腺部的慢性淋巴结炎:常表现为无痛性肿块,特别颌下去多见,但皆有感染来源的病史,如面部、口腔或咽部的炎症史,淋巴结炎常有时大时小的病史和急性发作史,对抗感染治疗有效。

2、淋巴结核:主要是腮腺区淋巴结的结核性感染,多数由头颈部皮肤、口咽,尤其是扁桃体部的结核菌经淋巴结引流所致。

肿块增长缓慢,有时大时小的病史,偶有轻度疼痛或压痛,用抗结核药物治疗后明显缩小。

结核菌素实验常为阳性。

如为腺实质性结核,腺体弥漫性肿大、挤压腺体可见脓性分泌物从导管口流出。

肿块可硬可软,也可扪及波动感。

3、腺淋巴瘤:多发于男性,体积较小,一般位于腮腺下极或其后份,常为多灶性。

B超检查其声像图上的特点是有完整的包膜回声光带,内部回声较多形性腺瘤强,后壁回声多整齐,呈圆形、边界光滑、内部呈网格状和均匀的低回声肿块,有助于与多形性腺瘤鉴别。

Tc核素显像呈热结节是其重要鉴别诊断特征。

4、第一颈椎横突肥大:为一硬性肿块,可在乳突尖至下颌角连线的中点被扪及,常为误诊为腮腺深叶肿瘤,肥大的横突位置深在,硬

预防疾病常识分享,对您有帮助可购买打赏。

【确诊丨经典病例185】(左腮腺)良性淋巴上皮病1例,附诊断分析思路及专家点评!一、患者信息及影像患者:女性,73岁。

主诉 : 左耳垂前肿物一个月。

现病史:患者1个月前无明显诱因发现左侧耳垂下一肿物,无疼痛,无肤温改变,无耳鸣耳痛,无鼻出血,无面瘫,无肿物增大,无咽部异物感不适。

既往史: 30年前曾胃小部分切除术,现饮食无碍。

否认其它病史。

实验室检查:无异常。

左腮下极可及一约2cm*2cm大小肿物,质中,边界清,表面光滑,移动度可,未及波动感,无压痛,无肤温改变。

超声:无。

CT/MRI扫描:扫描基线:横断面扫描基线为听眶下线。

冠状面、矢状面的重建基线为听眶下线的垂线;重组层厚为3mm,重组间隔3mm。

增强扫描使用自动注射器,非离子型碘对比剂总量80ml,流率3.0ml/s,双期扫描;软组织算法重建。

二、病例问答挑战答案分割线问题一解读答案:CCT表现为双侧腮腺密度不均并多发钙化灶,见弥漫结节状和囊状影,增强扫描部分病灶明显环形强化,而皮肤和皮下脂肪受累不明显。

问题2:下列选项中,双侧发病相对少见的腮腺疾病是(单选)A 嗜酸性淋巴肉芽肿B Warthin’s瘤C 良性淋巴上皮病D 多形性腺瘤E 慢性腮腺炎答案分割线问题二解读答案:D腮腺多形性腺瘤是最常见的腮腺良性肿瘤,双侧发病少见。

10%的Warthin’s瘤可双侧发病。

嗜酸性淋巴肉芽肿和良性淋巴上皮病均可双侧发病。

慢性腮腺炎双侧发病多见。

问题3:根据临床资料和CT表现,最可能的定性诊断是(单选)A 腮腺结核B 慢性腮腺炎C 良性淋巴上皮病D 血管瘤E 嗜酸性淋巴肉芽肿答案分割线问题三解读答案:C手术所见:(左腮腺浅叶肿物切除术)左腮腺浅叶肿物约2.5*3cm大小,原病灶周围见2个较小肿物,分别1*1.5cm和1*1cm,包膜完整,边界尚清,面神经未见受累。

病理所见:送检物内见纤维组织增生分隔,肿物呈分叶状,部分区域见多量涎腺腺泡及导管,部分区域见大量淋巴组织增生,淋巴滤泡形成,其间散在少量腺泡及导管;免疫组化标记:CD20(++),CD79a(++),CD3(+),CD43(+),CD5(+),CD23(+),Ki-67(+<2%).病理诊断:(左腮腺)良性淋巴上皮病。

HIV感染者合并腮腺结核 1例报道【摘要】目的:分析该例HIV感染者合并腮腺结核临床资料,为诊断提供参考资料。

方法:对一例HIV感染者合并腮腺结核的临床表现,PPD试验,血常规,超声,病理检查,涂片进行分析。

结果:明确诊断:艾滋病合并腮腺结核。

结论:要重视及能想到腮腺结核。

【关键词】艾滋病;腮腺结核结核是HIV/AIDS最常见的机会性感染之一,全球每3个HIV/AIDS中就有一人感染了结核菌,感染结核菌至发展成结核病的可能性可达50%,而对于非HIV感染者,结核潜伏感染至发展成结核病可能性为5-10%[1]。

HIV/AIDS中肺外结核较肺结核更常见,但HIV感染者合并腮腺结核却罕见,本例通过临床表现,超声,实验室相关检查,病理检查,穿刺液涂片查抗酸杆菌明确诊断,给HRZE抗结核,原服用AZT/3TC/NVP抗病毒更换方案为AZT/3TC/EFV治疗。

1 资料与方法1.1病例资料患者女性,已婚,46岁,因发热4天,左侧耳垂周围包块2月余于2020年5月8日入院。

患者2020年3月下旬无明显诱因出现左侧耳垂周围酸胀痛不适,程度不剧,至按摩店按摩后次日开始出现发热,体温38.0摄氏度左右,下午尤甚,发热服用退热药物后体温下降,感左侧耳后肿块逐渐增大至入院时约鸡蛋,伴有压痛,发热时无畏寒寒战,发热持续4天,至我院五官科就诊,超声检查:报告左侧腮腺体积增大回声不均声像;腮腺炎;2.左侧颈部探及淋巴结,皮髓质分界欠清,炎性可能(腮腺宽景成像探查:左侧腮腺大小约26.5X51,9mm,右侧大小约23.4X34,3mm,左侧颈二区探及多个低回声结节,边界清,皮髓质分界欠清,部分呈“串珠样”改变,大者月7.3X13.3mm,未见明显血流信号。

在当地卫生服务中心抗感染治疗(青霉素,头孢类)(具体不详)1周后发热缓解,感耳后肿块较前缩小。

自停止治疗至本次入院前1月左右时间包块无明显变化,而到我科就诊。

患者2007年7月18日抗HIV确认阳性,2009年2月6日CD4细胞计数316个/ul,同日开始AZT+3T+NVP抗病毒,2019年5月6日CD4细胞计数604个/ul,1998年行“刨宫产”术,2005年行“扁桃体摘除”术,无输血史。

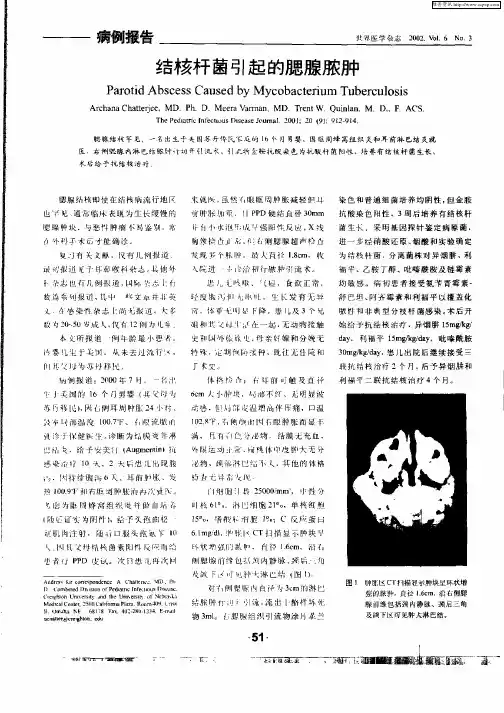

腮腺结核是一种少见的涎腺感染性疾病[1],使用CT 诊断本病的报道甚少。

作者选择经手术及病理证实的腮腺结核患者7例,回顾性分析其CT 影像学资料,旨在提高对该病的认识。

现报道如下。

1资料与方法1.1一般资料本组7例腮腺结核患者的CT 影像学资料,均经手术及病理证实。

其中,男4例,女3例,年龄8~59岁,平均33岁,20~42岁5例。

病程1~13个月,平均6.3个月。

7例患者皆因脸颊部逐渐增大肿块就诊,均为单侧发病(左侧3例,右侧4例)。

5例无明显自觉症状,2例有轻度疼痛不适,4例肿块有消长史。

均无结核病史及结核中毒症状。

1.2检查方法7例均使用TOSHIBA Asteion 螺旋CT 机,扫描层厚为5mm ,扫描范围自颅底到会厌。

所有患者均为团注增强扫描,对比剂为碘海醇(300mgI/mL ),剂量为2mL/kg ,注射流率2~3mL/s ,在对比剂注射完毕30s 后行CT 扫描。

所有患者均进行手术治疗,标本送病理检查,影像学结果与手术及病理结果对照。

2结果2.1CT 表现7例患者病变均为单侧,6例病灶位于腮腺浅叶,1例腮腺浅叶及深叶同时受累。

3例CT 平扫表现为腮腺内多发性圆形、类圆形低密度影,CT 值26~44HU ,边界清楚或模糊,大小不等,多为数毫米至2cm 不等的斑点状或结节状病灶,部分呈融合状;增强扫描低密度灶无强化或边缘轻度环状强化,病灶更为清晰,显示小病灶数目增多(图1a 、1b )。

4例平扫为腮腺内单发椭圆形低密度灶,边缘模糊或清楚,增强扫描病灶边缘轻-中度环状强化,内部无强化(图2a 、2b )。

2例患者中可见到病变同侧的颈部淋巴结肿大。

2.2手术及病理诊断6例行腮腺包块摘除术加腮腺浅叶切除术,1例进行腮腺包块摘除术加腮腺全叶切除术。

腮腺区淋巴结结核3例(2例多发病灶,1例单发病灶),腮腺区淋巴结结核合并腮腺实质结核1例(单发病灶),腮腺实质结核3例(2例单发病灶,1例多发病灶)。

腮腺淋巴炎的介绍周围的生活环境对我们的身体影响是很大的,很多人认为灰尘和雾霾不是什么大问题,但事实上很多疾病都是这些微小颗粒造成的,腮腺淋巴炎就是其中之一,患上这种疾病我们的下颌会感受到疼痛感,严重的话还是引发其它的关节疾病,所以对于腮腺淋巴炎也需要重视一些,以免出现严重的病变。

原发性腮腺淋巴瘤的发生与放射线有密切关系。

早在20世纪60年代就有把涎腺肿瘤作为放疗后并发症的报道。

另外,病毒感染以及经常暴露在烟雾、灰尘中和接触化学品可能也与该病的发生有关。

低度恶性的边缘区B细胞性淋巴瘤和黏膜相关性淋巴瘤常常发生于良性的淋巴上皮性病变和肌上皮涎腺炎,而肌上皮涎腺炎通常与自身免疫病有关,无自身免疫病的病人则很少发生该病。

因此,推测该病与腮腺炎症及免疫功能紊乱有关。

临床表现:常见症状有进行性增大的非固定性肿块,一般为单侧无痛性的。

有时可出现局部疼痛,颈部淋巴结肿大或面神经麻痹。

一些罕见的病例可同时出现下颌下腺的侵犯。

也可出现病变侵犯皮肤或深部组织。

并可同时共存一些自身免疫病,如类风湿性关节炎等。

诊断:根据腮腺部位出现的无痛性肿块,经手术活检、病理组织学检查确诊。

80%的病人在诊断时为Ⅰ、Ⅱ期。

原发性腮腺淋巴瘤采用Ann Arbor分期。

但该病的误诊率较高,原因是就诊时常常怀疑其他恶性肿瘤,而很少想到该病。

鉴别诊断:原发性腮腺淋巴瘤需与肌上皮涎腺炎、恶性混合瘤、腺泡细胞癌、黏液表皮样癌、腺样囊腺癌、未分化癌等区别。

特别是黏膜相关性淋巴瘤与肌上皮涎腺炎的区别较困难,后者常被误诊为“假性淋巴瘤”,免疫组化和流式细胞仪对区别二者是有帮助的,大多数恶性淋巴瘤可显示异常的免疫表型和免疫球蛋白轻链限制,分子遗传学分析可显示免疫球蛋白基因重排为单克隆性。

上面的这些内容是非常详细的关于腮腺淋巴炎的介绍,事实上患上这种疾病以后我们的身体会出现不同的反应,一般来说,患上腮腺炎并不严重,但是有的时候疾病类型是恶性的,这就可能有肿瘤的风险,所以大家一定要记住上面的这些内容,出现问题及时就医。

涎腺结核的临床表现*导读:涎腺结核(tuberculosisofsalivarygland)系由头面部皮肤、口咽区的结核菌经淋巴引流所致的腮腺内淋巴结核破溃后侵入腺体内而发生的腮腺实质结核,是一种少见的涎腺感染。

1893年Depaoli首先报告涎腺结核,以后不断有病例报道。

……【临床表现】任何年龄都可发生,多发生在20~30岁之间,占60%~70%。

性别无明显差异。

病程长短不一,短者1个月,长者数年。

可发生在涎腺实质,也可发生在涎腺中的淋巴结。

后者常被误诊为肿瘤而按肿瘤治疗。

三对大涎腺中最常见的是腮腺(淋巴结)结核。

原发感染出现在腮腺组织内,感染可能来源于扁桃体或口腔。

常见的腮腺结核是单侧受累,也可能累及双侧。

常见的部位是在耳屏前及垂后下。

胸锁乳突肌在乳突附着部前缘的腮腺后下极。

临床表现为无痛性肿块,扪诊可能是硬性或软性,甚至有波动(存在干酪样变或有化脓感染),肿块活动,边界一般较清楚。

后期可能出现疼痛。

颌下淋巴结核很常见,有时可累及颌下腺,引起颌下腺组织结核。

病人自觉症状为缓慢逐渐长大的肿块,但有时也表现为在逐渐增大的过程中出现轻微的缩小;也可能出现急性炎症表现为弥散的腺组织受累,出现红肿,甚至有波动。

涎腺结核分为浸润播散型和局限结节型。

前者经血行感染,往往伴有其他系统结核,易于诊断;后者经淋巴途径感染,常先有淋巴结结核,以后侵及腺体,临床表现首先为涎腺区的肿块,B超、涎腺造影显示良性肿瘤征象,少数侵及腺体实质,可表现为恶性肿瘤征象。

有报告分析16例局限结节型,临床症状多样化,发生在涎腺各个部位,其中以腮腺结核居首位。

另9例临床表现反复发作,酷似慢性淋巴结炎,2例侵及面神经引起面瘫。

腮腺区淋巴结核的诊断和治疗

洪瑜;曾金表;黄婉灵;苏江凌

【期刊名称】《现代口腔医学杂志》

【年(卷),期】2005(19)2

【摘要】口腔颌面部结核好发于颈部。

发生于腮腺区的淋巴结核很少见,临床上容易误诊。

为提高诊治水平,笔者将1980年~1998年间诊治的12例作一回顾性总结。

【总页数】1页(P219)

【作者】洪瑜;曾金表;黄婉灵;苏江凌

【作者单位】362000,福建省泉州市第一医院口腔科;362000,福建省泉州市第一医院口腔科;362000,福建省泉州市第一医院口腔科;362000,福建省泉州市第一医院口腔科

【正文语种】中文

【中图分类】R739.8

【相关文献】

1.腮腺区面神经鞘瘤的诊断与治疗(附8例报告) [J], 常世民;柳春明;张方明

2.腮腺区包块诊断与治疗 [J], 康雪梅;李晓荣

3.腮腺淋巴结核的诊断及治疗 [J], 陈宝勇;郑家伟

4.8例婴儿腮腺区血管瘤的诊断和外科治疗 [J], 保森竹

5.腮腺区包块的临床诊断与治疗分析 [J], 马欣;王永功

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

腮腺结核的CT表现和病理分析曾春; 李娴; 李咏梅; 欧阳羽; 王静杰; 刘义; 尹平; 韩永良【期刊名称】《《中国CT和MRI杂志》》【年(卷),期】2016(000)002【摘要】目的总结腮腺结核的CT特点,旨在提高对该病的认识和术前诊断水平。

方法回顾性分析经手术病理证实的26例腮腺结核的CT特点,并与病理结果对照。

结果 (1)病灶部位:23例为单侧,3例为双侧。

1例弥漫性病灶,10例为单发病灶,15例为多发病灶;累及浅叶8例,同时累及浅叶和深叶18例。

(2)病灶的数量和形态:共56个病灶,10个单发病灶中结节型6个、肿块型4个;45个多发病灶结节型32个、肿块型13个。

(3)病灶的密度和强化方式:均未见钙化灶,18例病灶密度均匀,8例病灶密度不均匀。

均匀强化病灶6例,环形强化病灶19例,弥漫性强化1例。

(4)周围皮肤改变及颈部淋巴结情况:18例出现腮腺周围皮肤增厚。

23例患者只有同侧颈动脉鞘周围肿大,3例肺结核患者表现为双侧颈动脉鞘周围淋巴结肿大。

结论腮腺结核的CT表现多样性,与其病理表现密切相关,正确认识在腮腺结核CT特点有助于鉴别诊断,但最终诊断仍依赖于病理检查结果。

【总页数】4页(P1-4)【作者】曾春; 李娴; 李咏梅; 欧阳羽; 王静杰; 刘义; 尹平; 韩永良【作者单位】重庆医科大学附属第一医院放射科重庆 400016; 重庆医科大学病理教研室重庆 400016【正文语种】中文【中图分类】R816.96【相关文献】1.腮腺腺淋巴瘤的CT表现与病理对照分析 [J], 周吉;汪银芬;邬筱波;吴光达;龚向阳2.腮腺基底细胞腺瘤的CT、MRI表现与病理对照分析 [J], 战彦琨;江明祥;邵国良;陈波3.腮腺腺淋巴瘤的MSCT、MRI表现及临床病理回顾性分析 [J], 郭永强; 黄文瑜; 王成亮; 杨帆; 傅良飞; 陈玉堂4.腮腺腺淋巴瘤的CT表现及临床病理特征分析 [J], 陈瑾; 李辉; 李维; 徐冰5.腮腺Warthin瘤的多层螺旋CT表现与病理分析 [J], 贾鑫鑫;程涛因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。