地理人教版七年级上册人类的聚居地——聚落

- 格式:docx

- 大小:2.02 MB

- 文档页数:8

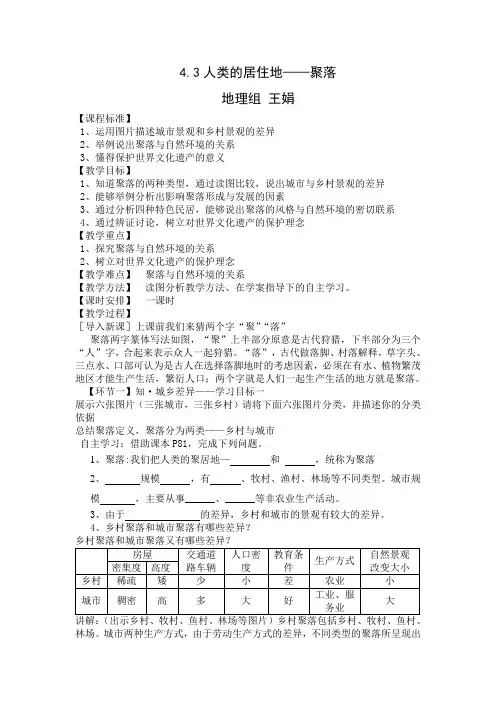

4.3人类的居住地——聚落地理组王娟【课程标准】1、运用图片描述城市景观和乡村景观的差异2、举例说出聚落与自然环境的关系3、懂得保护世界文化遗产的意义【教学目标】1、知道聚落的两种类型,通过读图比较,说出城市与乡村景观的差异2、能够举例分析出影响聚落形成与发展的因素3、通过分析四种特色民居,能够说出聚落的风格与自然环境的密切联系4、通过辨证讨论,树立对世界文化遗产的保护理念【教学重点】1、探究聚落与自然环境的关系2、树立对世界文化遗产的保护理念【教学难点】聚落与自然环境的关系【教学方法】读图分析教学方法、在学案指导下的自主学习。

【课时安排】一课时【教学过程】[导入新课]上课前我们来猜两个字“聚”“落”聚落两字篆体写法如图,“聚”上半部分原意是古代狩猎,下半部分为三个“人”字,合起来表示众人一起狩猎。

“落”,古代做落脚、村落解释,草字头、三点水、口部可认为是古人在选择落脚地时的考虑因素,必须在有水、植物繁茂地区才能生产生活,繁衍人口;两个字就是人们一起生产生活的地方就是聚落。

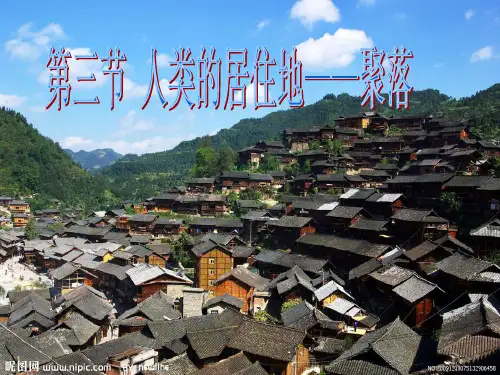

【环节一】知·城乡差异——学习目标一展示六张图片(三张城市,三张乡村)请将下面六张图片分类,并描述你的分类依据总结聚落定义,聚落分为两类——乡村与城市自主学习:借助课本P81,完成下列问题。

1、聚落:我们把人类的聚居地—和,统称为聚落2、规模,有、牧村、渔村、林场等不同类型。

城市规模,主要从事______、______等非农业生产活动。

3、由于的差异,乡村和城市的景观有较大的差异。

4、乡村聚落和城市聚落有哪些差异?乡村聚落和城市聚落又有哪些差异?房屋交通道路车辆人口密度教育条件生产方式自然景观改变大小密集度高度乡村稀疏矮少小差农业小城市稠密高多大好工业、服务业大讲解:(出示乡村、牧村、鱼村、林场等图片)乡村聚落包括乡村、牧村、鱼村、林场。

城市两种生产方式,由于劳动生产方式的差异,不同类型的聚落所呈现出的景观也有较大的差异。

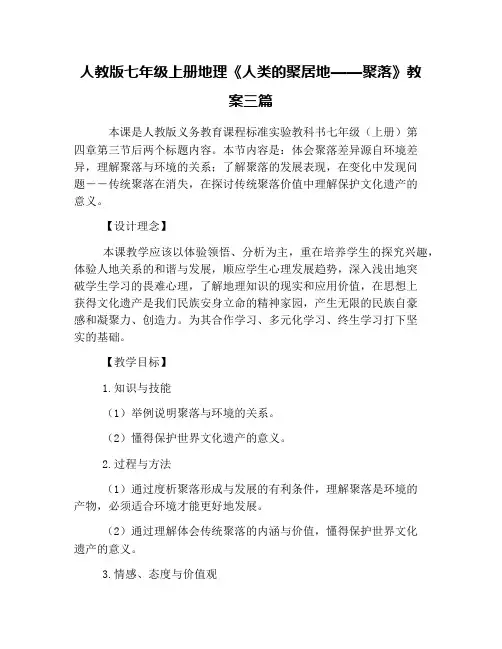

人教版七年级上册地理《人类的聚居地——聚落》教案三篇本课是人教版义务教育课程标准实验教科书七年级(上册)第四章第三节后两个标题内容。

本节内容是:体会聚落差异源自环境差异,理解聚落与环境的关系;了解聚落的发展表现,在变化中发现问题――传统聚落在消失,在探讨传统聚落价值中理解保护文化遗产的意义。

【设计理念】本课教学应该以体验领悟、分析为主,重在培养学生的探究兴趣,体验人地关系的和谐与发展,顺应学生心理发展趋势,深入浅出地突破学生学习的畏难心理,了解地理知识的现实和应用价值,在思想上获得文化遗产是我们民族安身立命的精神家园,产生无限的民族自豪感和凝聚力、创造力。

为其合作学习、多元化学习、终生学习打下坚实的基础。

【教学目标】1.知识与技能(1)举例说明聚落与环境的关系。

(2)懂得保护世界文化遗产的意义。

2.过程与方法(1)通过度析聚落形成与发展的有利条件,理解聚落是环境的产物,必须适合环境才能更好地发展。

(2)通过理解体会传统聚落的内涵与价值,懂得保护世界文化遗产的意义。

3.情感、态度与价值观(1)感受聚落与环境的相互适合,进一步理解自然环境与人类活动的关系。

(2)体会人类文明的发达水准和思想实践上的智慧高度,培养民族自豪感和自信心,增强民族凝聚力和创造力。

(3)培养学生的求知欲;培养学生乐于分析问题,透过现象看本质,乐于合作与交流。

【教学重点】聚落对环境的适合表现,保护传统聚落的意义。

【教学难点】聚落对环境的适合表现。

【教学方法】整个教学过程使用教师引导启发;学生积极思考,合作探究的教学模式。

问题引导法、交流合作法、自主学习法。

【教学过程】一、推陈出新,创设情境展示课件中不同聚落的图片,启发学生分析:分出乡村还是城市,人们从事什么样的劳动生产活动,师生互动得出聚落的本质差异在于劳动生产方式。

转承:劳动生产方式是人类利用自然、改造自然、适合环境,谋求生存与发展的手段,所以必须立足于环境。

因而,聚落与环境有着密不可分的关系。

人教版七年级上册地理《人类的聚居地——聚落》教案(通用3篇)人教版七年级上册地理《人类的聚居地——聚落》篇1教学目标知识目标1.了解乡村与城市的差异,聚落的主要形式,聚落的形成和发展。

2.能举例说明聚落的位置、形态、建筑与自然环境的关系。

3.了解保护聚落方面的世界文化遗产的意义。

能力目标通过学生动手搜集相关图片,运用图片说明城市与乡村的特点和差别,培养学生联系实际,发现地理问题、分析问题、解决问题的地理能力,培养学生的地理思维。

情感态度价值观目标通过学生分析城市的好处与不足,使学生树立环保意识;使学生认识保护世界文化遗产的重要意义,树立人地协调发展的地理环境观。

教学重难点1.城市景观和乡村景观。

2.聚落与环境的关系。

3.世界文化遗产保护的意义。

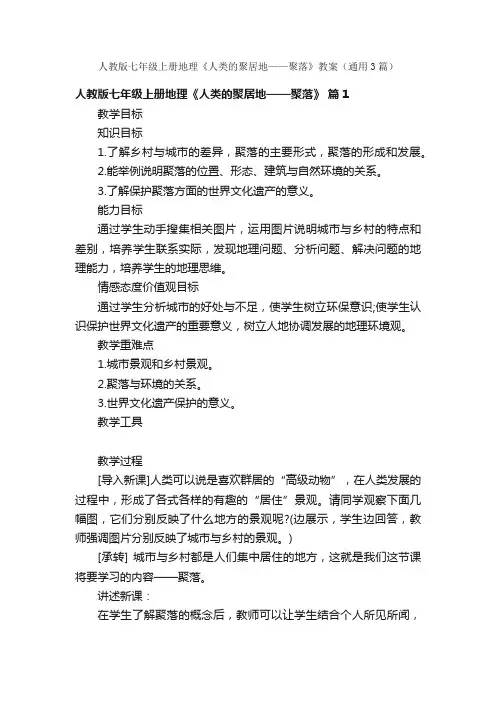

教学工具教学过程[导入新课]人类可以说是喜欢群居的“高级动物”,在人类发展的过程中,形成了各式各样的有趣的“居住”景观。

请同学观察下面几幅图,它们分别反映了什么地方的景观呢?(边展示,学生边回答,教师强调图片分别反映了城市与乡村的景观。

)[承转] 城市与乡村都是人们集中居住的地方,这就是我们这节课将要学习的内容——聚落。

讲述新课:在学生了解聚落的概念后,教师可以让学生结合个人所见所闻,再举些例子。

[承转] 我们看了这么多的例子,可以知道聚落的规模有大有小,小的只几十人的村庄,大的可以大到上千万的巨型都市;聚落的形式主要形式包括城市与乡村,它们具有不同的特色。

那么,它们有何差别呢?让学生分别展示城市、乡村景观图片:引导、启发学生结合个人所见所闻,讨论生活在城市里有哪些好处?[启发] 教师可先启发学生从图片中的房屋密集、高度、道路的修筑情况、商店、医院等的多少,有无农田、果园、鱼塘等方面对比,说明城市与乡村景观方面的差别。

[讨论] 让学生分组讨论,结合个人的所见所闻,教师适当提示城市的学校教育条件、信息流通的快慢、生活娱乐的内容等方面来比较城市与乡村的差别;并由学生课前做好小课件,上讲台当小教师,与其他同学交流小组的讨论结果。

人教版七年级上册地理《人类的聚居地——聚落》教案③篇。

本课是人教版义务教育课程标准实验教科书七年级(上册)第四章第三节后两个标题内容。

本节内容是:体会聚落差异源自环境差异,认识聚落与环境的关系;了解聚落的发展表现,在变化中发现问题――传统聚落在消失,在探讨传统聚落价值中认识保护文化遗产的意义。

【设计理念】本课教学应该以体验领悟、分析为主,重在培养学生的探究兴趣,体验人地关系的和谐与发展,顺应学生心理发展趋势,深入浅出地突破学生学习的畏难心理,了解地理知识的现实和应用价值,在思想上获得文化遗产是我们民族安身立命的精神家园,产生无限的民族自豪感和凝聚力、创造力。

为其合作学习、多元化学习、终生学习打下坚实的基础。

【教学目标】1。

知识与技能(1)举例说明聚落与环境的关系。

(2)懂得保护世界文化遗产的意义。

2。

过程与方法(1)通过分析聚落形成与发展的有利条件,理解聚落是环境的产物,必须适应环境才能更好地发展。

(2)通过理解体会传统聚落的内涵与价值,懂得保护世界文化遗产的意义。

3。

情感、态度与价值观(1)感受聚落与环境的相互适应,进一步理解自然环境与人类活动的关系。

(2)体会人类文明的发达程度和思想实践上的智慧高度,培养民族自豪感和自信心,增强民族凝聚力和创造力。

(3)培养学生的求知欲;培养学生乐于分析问题,透过现象看本质,乐于合作与交流。

【教学重点】聚落对环境的适应表现,保护传统聚落的意义。

【教学难点】聚落对环境的适应表现。

【教学方法】整个教学过程运用教师引导启发;学生积极思考,合作探究的教学模式。

问题引导法、交流合作法、自主学习法。

【教学过程】一、推陈出新,创设情境展示课件中不同聚落的图片,启发学生分析:分出乡村还是城市,人们从事什么样的劳动生产活动,师生互动得出聚落的本质差异在于劳动生产方式。

转承:劳动生产方式是人类利用自然、改造自然、适应环境,谋求生存与发展的手段,所以必须立足于环境。

因而,聚落与环境有着密不可分的关系。

教学准备

1. 教学目标

1、说出聚落的定义、类型及其景观差异

2、运用材料分析聚落形成与发展的有利条件

3、认识家乡,激发热爱家乡的美好情感

2. 教学重点/难点

1、说出聚落的定义、类型及其景观差异

2、运用材料分析聚落形成与发展的有利条件

3. 教学用具

课件

4. 标签

教学过程

导入新课(创设情境,激发兴趣)

导入新课:

今天这节课,我们来学习世界的聚落。

对于“聚落”这个名词,大多数同学可能感到陌生,那么什么叫聚落呢,让我们先看几幅图片。

(多媒体展示乡村、集镇、牧区和城市景观的图片。

)城市和乡村都是人们集中居住的地方,这就是我们这节课要学习的内容──聚落。

讲授新课(小组合作,问题探究,归纳提升)

活动一:走进城乡,感受城乡差异。

1.小组合作探究发现

教师引领

1.多媒体展示(乡村),(城市)图片及图表,结合教材P81-85的内容,引导学生分析城市和乡村的景观。

2.结合生活实际,引导学生分析城乡的生产方式的差异。

活动内容及形式

1.结合“乡村与城市的景观差异”等图片填写下面表格内容:观察这两组图,比一比并说出它们的差异。

注意阅读温馨提示。

(温馨提示可从以下几方

面比较:房屋密集度、高度,道路修建情况,商店、学校、医院、农田、果园、池塘的多少,自然景观改变的大小等情况。

)

教师小结:而导致城乡景观如此大的差异的根本原因就是生产方式的不同。

承转:其实不但城乡之间有差别,就是城乡内部也存在较大差异。

2.多媒体展示农村、牧村、渔村、林村这四种乡村聚落图片,从图片分析

住在这里的人们主要从事的工作。

教师讲述:乡村和城市都是人类的居住地,是聚落的两种形式。

聚落依据

生产方式的不同可分为农村、牧村、渔村和林场等不同的类型,居住在这些地

方的人们分别从事耕作、放牧、捕鱼、伐木等农业上产活动。

城市聚落的居民,主要从事工业、服务业等非农业工作。

过渡:一般来说,先有乡村聚落,后有城市聚落。

目前,全世界大约有一

半的人住在城市。

承转:在人类社会发展的历史长河中,影响聚落形成和发展的因素有哪些呢?

活动二:走进自然,选择理想的居住地。

教师引领

1.展示地形图,分析三地的自然环境。

提示学生从地形、河流、交通考虑。

2.引导学生回顾旧知识,探究新知识。

活动内容及形式

1.现在让我们穿越时光隧道,回到几千年前,有一个原始部族的首领,带领他的子民寻找理想的家园,让我们一起帮帮他吧!在1、2、3地中你会选择哪里?说说你的理由。

教师小结:在比较中发现,自然环境的优劣对聚落的形成与分布有很大的影响。

承转:古人是否和我们有同样的选择。

让历史验证。

展示:亚洲三大文明发祥地的分布。

教师:它们在分布上有什么共同点?

教师小结:历史验证,我们的选择是正确的。

教师:但是由于世界各地自然环境差异很大,聚落呈现的分布形态也千差万别。

多媒体展示:图片1:平原地区呈团状分布的聚落;图片2:山谷地区呈带状分布的聚落

过渡:接下来让我们一起走进聚落:探究传统民居与环境的关系。

活动三:走进聚落,探究传统民居与环境的关系。

教师引领

1.走进民居,从五地地方所处的地理位置、气候等方面分析,引导学生得出正确的结论。

2.指导学生利用手中的资料:世界的气候分布图、地图册中的民居图片,教材图片。

教师参与到学生的分组讨论中,并适时进行鼓励。

活动内容及形式

多媒体展示:请你设计

请你根据不同的自然环境特点设计与其相适应的民居,并说出你的设计理念。

温馨提示:

1.各组在完成指定设计项目的同时,根据其他自然环境的特点再自主设计一个民居,注意分工合作,提高效率;

2.设计民居时,可以重点考虑墙体、门窗、屋顶的坡度等特点;

3.设计的草图可用简单的线条勾画出来;

4.设计完成后,各小组推荐优秀作品进行展示,其他小组进行评价。

教师:现场分组。

多媒体展示:图片1:炎热、多雨的热带雨林地区;图片2:炎热、干旱、多风沙地区……

教师:我们看一下这种自然环境下的民居有何特点?

多媒体展示

1.炎热、多雨的热带雨林地区:

2.炎热、干旱、多风沙地区:

3.温带草原地区:

4.黄土高原地区:

5.寒带地区:

教师总结:我们可以看出:世界各地的民居建筑风格不同,既能适应的自然环境,又与社会经济生活关系密切,体现了当地的文化习俗等。

承转:正因为不同地区,不同时期的聚落建筑风格各异,所以前人留下了很多独具特色的文化遗产。

活动四:走进文明,保护世界文化遗产。

教师引领

1.引导学生思考:随着聚落的发展,建设了许多有现代气息的高楼大厦,昔日有文化特色的传统聚落和民居越来越少,我们应该怎样保护有特色的传统聚落和民居呢?结合教材内容回答。

2.展示我国的世界文化遗产和世界各地的著名文化遗产,如:法国巴黎塞纳河沿岸,意大利的威尼斯城,我国山西省的平遥古城、云南省的丽江古城、安徽省的皖南古村落、澳门历史城区等。

3.对于学生讨论的结果及时作出评价,主要肯定学生的积极探讨态度。

让学生明白对于传统聚落中民居的开发与保护问题,要具体问题具体分析,多方考虑,综合论证,才能处理好聚落的发展与保护的关系。

活动内容及形式

多媒体展示:世界民居掠影:威尼斯水城西递和宏村丽江古城

意大利威尼斯:是世界上最奇特城市之一,是一座很浪漫水城、河多、桥多,市内交通工具只有船艇、没有汽车,400多座桥,100多条运河。

而全球气温升高造成冰川融化,将会使海平面上升,威尼斯人是否也会有忧虑呢?

黟县的皖南古村落──西递、宏村:被誉为徽文化的“活化石”.然而,千百年来的自然损坏,木雕等传统修缮工艺面临失传,现代生活方式对传统古民

居的挑战,超负荷的游客接待量等因素,是否成为遗产地保护与管理的挑战

兼有水乡之容、山城之貌,它作为悠久历史的少数民族城市建筑融汉、白、彝、藏各民族精华,并且具有纳西族独特风采。

目前中外游客众多,随着在岁

月的斗转星移中如何处理好保护与经济效益的关系呢?

课堂小结:著名作家冯骥才先生的一段话送给大家:“如果历史的记忆和

传承都没有了,也许中国很现代化,却不中国化了。

”传统民居作为历史记忆

与传统的一种体现更需要我们用心去保护,希望同学们能在其中发挥自己的一

份力量。

课后习题

完成地理填充图册。