高考文言文复习之虚词推断法用

- 格式:ppt

- 大小:2.17 MB

- 文档页数:56

高考文言文考点复习——考点六:文言虚词高考大纲明确指出,对文言虚词的要求是“理解常见文言虚词在文中的意义和用法”,而且规定要求掌握的18个常见文言虚词是:“而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之。

”解答文言虚词题,常用的方法有:(一)代入筛选法。

如果要求判断每项中所给两句中某个虚词的意义和用法是否相同,可将其中一个能确定的意义和用法带入另一句来理解,看其是否能与上下文语境相符,这就是代入筛选法。

(二)句意分析法。

根据句子的大意推断虚词在句中的意义和用法,叫句意分析法。

比如,“晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也”一句中的“以”字,根据上下文,可知“(郑)无礼于晋,且贰于楚”是“晋侯秦伯围郑”的原因,于是推断出“以”是表原因的介词,相当于“因为”。

(三)结构推断法。

一些文言句子讲究对称,可以从已知的某一虚词的意义和用法推断相对位置上另一虚词的意义和用法。

比如“挟飞仙以遨游,抱明月而长终”句中的“而”,可根据前句中相同位置上的“以”是表修饰作用的连词,相当于状语标志的“地”或“来”,判知后句中的“而”也是表修饰作用的连词,相当于状语标志的“地”或“来”。

(四)标志确认法。

有些文言虚词是构成文言特殊句式的标志词,据此可迅速确定该虚词的意义和用法。

比如“所”与“为”连用,是表被动的标志;而如果“所”后面跟动词性词语,则是助词,与后面的动词组成名词性的“所”字短语。

又如“于”,只要用在“见”的后面,也是表被动的标志;而如果用在动词后面,则大多是介词。

再如“乎”,若用在句末,则一定是表语气的助词,如“自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎”中的“乎”;而如果处于句中,则大多相当于介词“于”,如“相与枕籍乎舟中”中的“乎”。

(五)位置推断法。

根据虚词在句中的位置及其前后词语的情况,也能确定其意义和用法。

比如“考点专攻题”第2题中四句的“之”,都在动词之后,便大致可判定它们都是代词(有时也可是语气词,这需视前面动词的意思确定);再联系上下文,可判定A、C、D三项的“之”都代指“狼”,只有B项的“之”代指后面的话。

高考18个文言虚词意义和用法高考语文文言文虚词常考的共有18个,分别是之、乎、者、也、因、其、所、与、而、且、乃、于、若、为,则、何、以、焉!它们的意义及用法如下:一、之(一)代词1.第三人称代词:他、她、它(们)。

有时灵活运用为第一人称或第二人称。

例:(1)太后盛气而揖之。

(《触龙说赵太后》)(2)不知将军宽之至此也!(《廉颇蔺相如列传》)(3)然语之,又恐汝日日为吾担忧。

(《与妻书》)2.指示代词:这,此。

例:(1)夫子欲之,吾二臣者皆不欲也。

(《季氏将伐颛臾》)(2)君子疾夫舍曰欲之而必为之辞。

(《季氏将伐颛臾》)(3)之二虫又何知!(《逍遥游》)(二)助词1.相当于现代汉语的“的”,放在定语和中心语之间。

例:虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是谁之过与?(《季氏将伐颛臾》)2.放在主语和谓语之间,取消句子的独立性。

例:臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。

(《烛之武退秦师》)3.放在倒置的动(介)宾短语之间,作为宾语前置的标志。

例:句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉。

(《师说》)4.放在倒置的定语与中心语之间,作为定语后置的标志。

例:蚓无爪牙之利,筋骨之强。

(《劝学》)5.用在时间名词或动词(多为不及物动词)后面,凑足音节,没有实在意义。

例:填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走。

(《寡人之于国也》)(三)动词,到……去例:胡为乎遑遑欲何之?(《归去来兮辞》)二、乎(一)语气助词1.表疑问语气,可译为“吗”“呢”。

例:(1)儿寒乎?欲食乎?(《项脊轩志》)(2)技盖至此乎?(《庖丁解牛》)2.表示反问语气,相当于“吗”“呢”。

例:臣以为布衣之交尚不相欺,况大国乎?(《廉颇蔺相如列传》)3.表揣度或商量语气,可译为“吧”。

例:王之好乐甚,则齐国其庶几乎?(《庄暴见孟子》)4.用于感叹句或祈使句,可译为“啊”“呀”等。

例:悔相道之不察兮,延伫乎吾将反。

(《离骚》)(二)介词,相当于“于”“在”等,在文中有不同的翻译。

高考文言文18个文言虚词的意思用法终极整理版一、而【本义】像人们面部下垂的胡须——胡须。

【假借义】1.面部的胡须往往连接在一起——连词,表示前后两个语法单位(词、短语等)之间的各种关系。

①表示并列关系,可不译。

【成语举例】公而忘私——存而不论——避而不谈【成语例释】合而为一:把散乱的事物合在一起。

不一而足:足,充足。

指同类的事物不只一个而是很多,无法列举齐全。

【经典文言】永州之野产异蛇,黑质而白章——剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开——蟹六跪而二螯——故其国富而兵强——北救赵而西却秦,此五霸之伐也——此人喜嘉善,而乐人攻己短余——是以记之,盖叹郦元之简,而笑李渤之陋也——彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也——夫夷以众,则游者众——其所谓忠者不忠,而所谓贤者不贤——温故而知新,可以为师矣②表示承接关系,可译为“才”“就”“接着”“就在这时”“原来已经”。

【成语举例】废书而叹——鸡鸣而起——鞠躬尽瘁,死而后已——不言而喻【成语例释】得而复失:复:又,再。

刚得到又失去了。

尽欢而散:尽情欢乐之后,才分别离开。

多指聚会、宴饮或游乐。

不教而诛:教:教育;诛:处罚,杀死。

不警告就处死。

指事先不教育人,一犯错误就加以惩罚。

【经典文言】先天下之忧而忧,后天下之乐而乐——置之地,拔剑撞而破之——人非生而知之者,孰能无惑——掠泗、楚而溃——故舍汝而旅食京师,以求斗斛之禄——余方心动欲还,而大声发于水上,噌吰如钟鼓不绝——公使阳处父追之,及诸河,则在舟中矣——徐而察之,则山下皆石穴罅(此两处则用法与而同)——宁赴常流而葬乎江鱼腹中耳——使秦复爱六国之人,则递三世可至万世而为君,谁得而族灭也?③表示递进关系,可以翻译为“并且”或“而且”。

【成语例释】久而久之:经过了相当长的时间。

【经典文言】君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

——以其求思之深而无不在也——楚怀王贪而信张仪,遂绝齐——学而时习之,不亦说乎④表示转折关系,连接语意转折的词语、句子,相当于现代汉语的“可是”“但是”等。

高考语文《文言文》复习资料一、文言文实词推断6法(一)代入推断法将所给的义项放入各自的具体语境中贯通文意,解释准确而无滞碍者即为正确解释,反之即为错误解释。

例::“躬履途泥,率先期门”句,其中的“躬”在题目中解释为“弯腰”,语意不通,可确定该解释不正确。

正确解释应为“亲自”。

(二)字形辨析法如:若少屈,冀得一归觐.jìn。

觐,“见”旁,从看见之意,解释为“朝拜”。

(三)联想迁移法(1)课内知识迁移法如2012年湖北卷中“唯当就蚁封耳”一句,要想判断“就”的含义,马上准确联系《劝学》中的一句“金就砺则利”,意为“靠近、接近”。

(2)双音联想法试题中出现的单音节词,可以联想双音节词来推断。

如2012年湖南卷中“期为君子之归”一句,要想判断“期”的含义,可以联想双音节词“期望”,解释为“希望”。

(3)成语联想法借助平时比较熟悉的成语中的有关词语的含义来推断。

如2012年福建卷“修篁干霄”中的“干”,可以联想成语“豪气干云”来推断,解释为“冲”。

(四)语法推断法(句子成分定位法)(定) + 主 + [状] + 谓 + (定) + 宾形容词名、代词副、形容词动词形容词名、代词如:“公忿忿面数之曰”句,其中的“面”在谓语动词“数”前,谓语前面为状语,所以要名词“面”活用作状语,解释为“当面”。

(五)句式推断法排比句、对偶句、并列结构等,其中位置对称的词语一般词性相同而意义相同相近或相对相反。

如:“君独以私.一己之稇载有限,而取.万民之膏血甚多”句,其中的“私”和“取”意思相对,“取”解释为“索取”,“私”则解释为“满足”。

(六)通假代入法(字音推断法)从声旁或形旁角度出发,以另一个可能与之相通的字代入试解如:《苏武传》“畔.主背亲”中“畔”通“叛”。

特别注意:1、不要忽略词类活用:使动用法、意动用法、名作动、名作状等。

如:开奇.之,曰:“公辅才也。

”应释为“认为……惊奇”2、不要忽略一词多义如:季.秋之月,天地始肃应释为“第三”3、不要忽略文段语境如:于是夜缒兵出,薄.其营应释为“逼近、迫近”4、教你一招:实词中看起来很生僻的字的解释、通假字一般是正确的;太简单、太像现代汉语的解释一般要怀疑。

(高考文言文复习)推断文言虚词词义的几种方法导读:推断文言虚词词义的几种方法一、词性分析法许多虚词兼有几种词性,在不同的句中具有不同的词性,词性不同其意义、用法也往往不同。

①此则岳阳楼之大观也。

(《岳阳楼记》)②故木受绳则直,金就砺则利。

(《劝学》)①中的“则”是副词,在句中表示断判、确认,可译为“就是”。

②中的“则”是连词,表示承接关系,译为“就”。

二、语境推断法1.依据相关文句的含意辨析虚词。

“公使阳处父追之,及诸河,则在舟中矣。

”(《崤之战》)晋襄公放走秦囚后,遭到原轸怒斥,幡然悔悟,派人追赶,追到黄河边的时候,秦国三位将军却已经上船离开了。

可见,此处“则”是连词,连接的分句之间是转折关系,可译为“已经”“倒已经”。

2.依据在句中的位置辨析虚词。

均之二策,宁许以负秦曲。

(《廉颇蔺相如列传》)“之”字用于动词和宾语之间,表示对宾语的复指,是个代词,译为“这”。

三、比较推断法1.比较意义虚实,推断虚词意义与用法。

①皆以美于徐公。

(《邹忌讽齐王纳谏》)②愿以十五城请易璧。

(《廉颇蔺相如列传》)①“以”,应该是动词(实词),意思是“认为”;②中的“以”,则是介词(虚词),意思是“用”“拿”。

2.比较用法异同,推断意义与用法。

同一个虚词,具有不同的用法,这是高考考查的一个重要方面。

①今事有急,故幸来告良。

(《鸿门宴》)②睥睨,故久立与其客语。

(《魏公子列传》)①中的“故”是连词,表因果关系,②中的“故”是副词,有“特意”“故意”的意思。

3.比较语法关系,推断意义与用法。

夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺。

(《伶官传序》)粗看两个分句句式相同,两个“于”字用法意义当然也该相同,但仔细分析就会发现两个句子的语法关系并不一样。

“祸患”与“积”是主动关系,而“智勇”与“困”是被动关系,所以两个“于”字意义也不一样,前一个意思是“从”,而后一个意思是“被”。

四、句中求意法1.将虚词义项代入句中,确认正确义项。

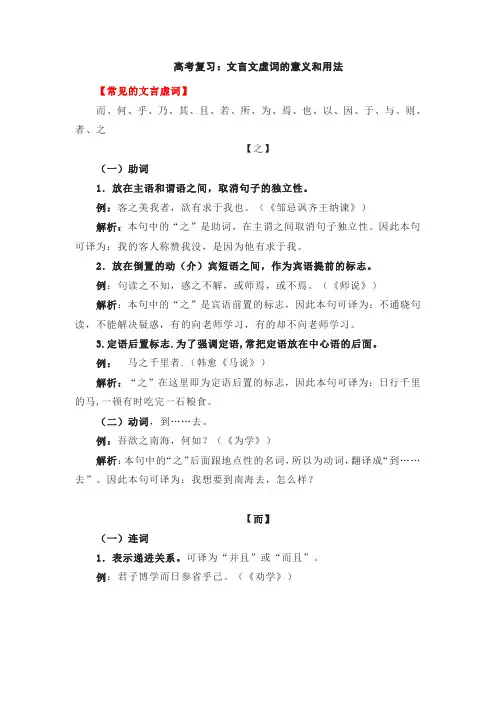

高考复习:文言文虚词的意义和用法【常见的文言虚词】而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之【之】(一)助词1.放在主语和谓语之间,取消句子的独立性。

例:客之美我者,欲有求于我也。

(《邹忌讽齐王纳谏》)解析:本句中的“之”是助词,在主谓之间取消句子独立性。

因此本句可译为:我的客人称赞我没,是因为他有求于我。

2.放在倒置的动(介)宾短语之间,作为宾语提前的标志。

例:句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉。

(《师说》)解析:本句中的“之”是宾语前置的标志,因此本句可译为:不通晓句读,不能解决疑惑,有的向老师学习,有的却不向老师学习。

3.定语后置标志.为了强调定语,常把定语放在中心语的后面。

例:马之千里者.(韩愈《马说》)解析:“之”在这里即为定语后置的标志,因此本句可译为:日行千里的马,一顿有时吃完一石粮食。

(二)动词,到……去。

例:吾欲之南海,何如?(《为学》)解析:本句中的“之”后面跟地点性的名词,所以为动词,翻译成“到……去”。

因此本句可译为:我想要到南海去,怎么样?【而】(一)连词1.表示递进关系。

可译为“并且”或“而且”。

例:君子博学而日参省乎己。

(《劝学》)解析:本句中的“而”连接“博学”和“日参省”表示强调,是”而且“的意思,表递进关系。

因此本句可译为:君子广泛地学习,并且经常把学到的东西拿来检查自己的言行。

2.表示假设关系。

可译为“如果”“假如”。

例:诸君而有意,瞻予马首可也。

(《冯婉贞》)解析:本句中的“而”表示假设,可译为“如果”。

因此本句可译为:诸位如果有意,看我马头的指向就好了。

3.表示修饰关系,即连接状语。

可不译。

例:吾尝跂而望矣,不如登高之博见也(《劝学》)解析:本句中的“而”表示修饰关系,在这里可以不用翻译。

因此本句可译为:我曾经踮起脚尖往远处看,不如登上高处看到的范围广。

4.表示因果关系。

例:表恶其能而不用也(《赤壁之战》)解析:本句中的“而”,表示因果关系,可以不译,或者译为“因而”,因此本句可译为:刘表厌恶刘备的贤能,不能够重用他。

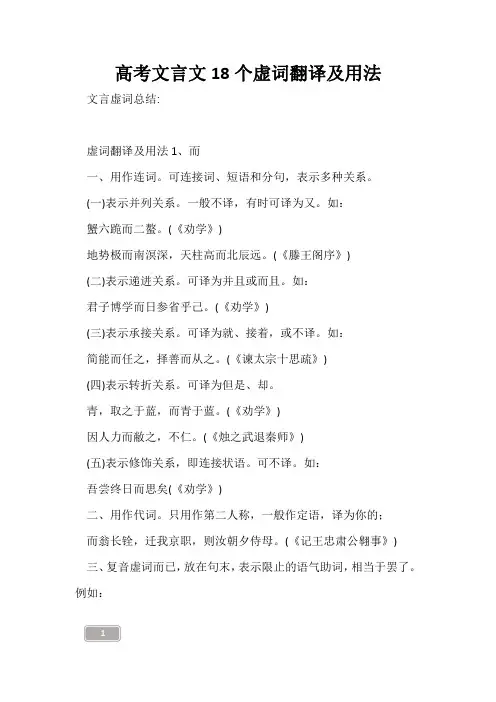

高考文言文18个虚词翻译及用法文言虚词总结:虚词翻译及用法1、而一、用作连词。

可连接词、短语和分句,表示多种关系。

(一)表示并列关系。

一般不译,有时可译为又。

如:蟹六跪而二螯。

(《劝学》)地势极而南溟深,天柱高而北辰远。

(《滕王阁序》)(二)表示递进关系。

可译为并且或而且。

如:君子博学而日参省乎己。

(《劝学》)(三)表示承接关系。

可译为就、接着,或不译。

如:简能而任之,择善而从之。

(《谏太宗十思疏》)(四)表示转折关系。

可译为但是、却。

青,取之于蓝,而青于蓝。

(《劝学》)因人力而敝之,不仁。

(《烛之武退秦师》)(五)表示修饰关系,即连接状语。

可不译。

如:吾尝终日而思矣(《劝学》)二、用作代词。

只用作第二人称,一般作定语,译为你的;而翁长铨,迁我京职,则汝朝夕侍母。

(《记王忠肃公翱事》) 三、复音虚词而已,放在句末,表示限止的语气助词,相当于罢了。

例如:闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

(《师说》)虚词翻译及用法2、何⑴什么。

例:①何陋之有②夫晋,何厌之有?⑵怎么样。

例:①如太行、王屋何?②其如土石何?⑶哪里。

例:胡为乎遑遑欲何之⑷多么。

例:水何澹澹,山岛竦峙。

⑸为什么。

例:①予尝求古仁人之心,或者二者之为,何哉?②所在皆是也,而此独以钟名,何哉?⑤齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?⑹怎么。

例:①若为佣耕,何富贵也?②徐公何能及君也?⑺何:通呵,喝问。

例:信臣精卒陈利兵而谁何。

(谁何:呵问他是谁何意思是检查盘问。

)「何如」怎么样,怎样。

例:①吾欲之南海,何如?②今日之事何如?⑤求,尔何如?「何消」哪用得着。

例:这自然,何消吩附。

「何尝」并非。

例:你说的何尝不是。

「何加」有什么益处。

例:万钟于我何加焉!虚词翻译及用法3、乎一、用作语气助词。

(一)表疑问语气。

可译为吗、呢。

儿寒乎?欲食乎?(《项脊轩志》)欲安所归乎?(《赤壁之战》)今君王既栖于会稽之上,然后乃求谋臣,无乃后乎?(《勾践灭吴》) (二)表测度语气,可译为吧。

高考文言文虚词推断技巧一、代入筛选法这是我们最常用的方法。

如果我们熟记某个虚词的基本用法和意义,在阅读和解题时,就可将它的每个用法代入句子,挑选其中讲得通的一项,从而获得正确的答案。

【例】“而”,其主要用法有:连词,译为“又”、“而且”、“就”、“却”、“如果”、“因而”;代词,译为“你”、“你的”;动词译为“好像”等。

若要在①“蟹六跪而二螯,非蛇蟮之穴无可寄托者”、②“置之地,拔剑撞而破之”、③“青,取之于蓝,而青于蓝”、④“诸君而有意,瞻予马首可也”、⑤“君子博学而日参省乎己”、⑥“某所,而母立于兹”中找出与其他各句不同用法的句子,在一一代入进行理解和筛选后,就不难确定应为作代词“你的”解释的⑥了。

二、语境推断法文言文阅读离不开具体的语境,常见的虚词大多有多种用法,词性词义变化较为复杂,要确定其具体意义和用法,必须结合上下文,利用文意解题。

此法对起关联词语作用的虚词特别有效。

【例】“怀王以不知忠臣之分,故内惑于郑袖”,“故”是“所以”的意思推断,前后句意为因果关系,“以”应为表原因的“因为”。

三、词性界定法有些文言虚词有多种词性,根据上下文的语境,只要能推断出其词性不一样,那么,其用法肯定也不同。

【例】“吾将以身死白之”/“险以远,则至者少”,前句“以”用在名词“身”前,又处在动词“死”前,可以推断“以”应该是介词,与“身”组成介宾短语做“死”的状语;后句中“以”用在“险”和“远”两个形容词中间,应该是表示并列的连词,所以两句用法不同。

四、句位分析法一些虚词在句中的位置不同,所起的作用也就不同。

【例】“其”:在句首,一般是语气副词,表揣测,相当于“恐怕”、“或许”、“大概”、“可能”,如“圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?”。

在句中,动词后一般是代词。

如“秦王恐其(代荆轲)破璧”。

在名(代)词后一般是语气副词,如“尔其(一定)无忘乃父之志”/“吾其(还是)还也”。

【例】“焉”:在句首,如“焉有仁人在位,罔民而可为也”,哪里;在句中,如“杀鸡焉用牛刀”,何必;在句末,如“以俟夫观人风者得焉”,代词,相当于“之”。

考点五文言虚词、句式用法归纳一、虚词辨识“七方法”《考试大纲》明确要求:理解常见文言虚词在文中的意义和用法。

所谓“常见文言虚词”,指的是文言文中常用的介词、连词、助词、代词、副词等。

“而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之”这18个文言虚词是高考的考查范围。

掌握18个虚词有以下方法:(一)标志识别法有些虚词是构成特殊文言句式的标志词,其用法是固定的。

如用“者”“也”“乃”“为”表判断,用“见”“于”“为”“为所”表被动,用“之”“是”表宾语前置。

例如:“此非孟德之困于周郎者乎”和“何陋之有”。

[跟踪快练]阅读下面的文言文,完成文后题目。

弈秋,通国之善弈者也.。

使弈秋诲二人弈。

其.一人专心致志,惟弈秋之.为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而.射之。

虽与之.俱学,弗若之矣。

为是其.知弗若欤?曰:非然也.。

1.下列各句中加点虚词的意义和用法相同的一项是()A.弈秋,通国之善弈者也.曰:非然也.B.其.一人专心致志为是其.知弗若欤C.惟弈秋之.为听虽与之.俱学,弗若之矣D.思援弓缴而.射之且秦强而.赵弱(二)代入检验法答题时先确认判断该虚词在两句中自己最熟悉、最有把握的那一句里的意义和用法,然后将其代入另外一句,再看看替代后文意是否通顺、恰当。

如通畅,则相同;反之,则不同。

如“不与.市中儿嬉敖”和“客亦知夫水与.月乎”两句,判断“与”的意义和用法是否相同。

我们首先关注第二句,第二句话出自《赤壁赋》,句中的“与”连接了“水”和“月”,是连词,译为“和”,把这个用法代入第一句中,句意不通,可以判断两句中的“与”意义和用法不同。

结合语境判断,第一句中的“与”是介词,译为“跟”。

[跟踪快练]阅读下面的文言文,完成文后题目。

《魏略》曰:刘备屯于樊城。

是时曹公方定河北,亮知荆州次当受敌,而.刘表性缓,不晓军事。

亮乃北行见备,备与亮非旧,又以其年少,以诸生意待之。

坐集既毕,众宾皆去,而亮独留,备亦不问其所欲言。

高三语文文言文解题技巧与方法一虚词的推断方法1.对照比较法就是熟记一些文言虚词的典型例子,将句子、意义和用法一同记住,在做题过程中,将给定的句子与典型例句进行比较,推出文言虚词的意义和用法的虚词判断方法。

例如“之”的用法,我们可以熟记“石之铿然有声者,所在皆是也。

”“句读之不知,惑之不解。

”“子孙视之不甚惜”等三个句子,我们可以分清它们的用法分别是定语后置的标志、宾语前置的标志、代词。

了解了这些用法,下面的三个题就可以迎刃而解了。

①蚓无爪牙之利。

②夫晋,何厌之有。

③侵之愈急。

2.语境推断法就是联系语境作具体分析,判定虚词的具体意义和用法的方法。

①针针丛棘,青麻头伏焉(蒲松龄《促织》)语境是一只“青麻头”(蟋蟀)藏匿在“针针丛棘”之中。

由此可推断“焉”是兼词“于此”。

“伏焉”即“伏在那里”。

3.“删”“换”“代”法有些文章虚词的用法,可以通过删除或替换的方法来推断。

删除或替换虚词后句意表达不受影响的一般是连词。

4.语法分析法根据语法知识判别虚词意义,首先将句子主干抽出,划分句子成分,而后看虚词的功能。

一般来说,代词充当句子的主语、宾语和定浯;副词充当句子的状语;介词往往与名词、代词组合构成介宾短语充当句子的状语、补语;连词在句子中只起连接作用,不作句子的成分,表动态或语气。

①吾妻之美我者,私我也(《邹忌讽齐王纳谏》)“吾妻”是主语:“美”形容词的意动用法,作谓语:“我”是宾语;由此可确定“之”介于主谓间,取消句子独立性。

②卑贱之人,不知将军宽之至此也(《廉颇蔺相如列传》)“鄙贱之人”中,“人”是中心词,“鄙贱”是定语,所以“之”应是助词,相当于“的”。

5.句式分析法①多于南亩之农夫(杜牧《阿房宫赋》)是介宾短语后置句,“于南亩之农夫”介宾短语,“于”是介词“比”的意思。

②石之铿然有声者(苏轼《石钟山记》)是定语后置句,“石”是中心语,“铿然有声者”是定语,“之”是助词,定语后置的标志。

6.对句互推法语言结构相同或相似的词句构成的对文,其对应位置上的词语的用法往往相同或相似。

文言文虚词答题方法文言虚词题(答题技巧)1.先翻译每组学过句子中的虚词,再将这个意思套到另一句中来推断虚词用法是否相同。

2.具体辨析时,可在了解18个虚词基本用法的基础上,运用五点意识法:⑴虚实意识:例:第一组:1四年春,齐侯以诸侯之师侵蔡;2久之,能以足音辨人05高考第二组:1问其与饮食者,则尽富贵者2与嬴而不助五国也⑵结构意识:例:第一组:1所居屋第,不免霜露 2所食唯蘇麦盐而已 3少时衣食无所05高考第二组:1何如东就妻子,徐择木焉 2朝野服焉 3尤且择师而问焉 4咸私哂其矫饰焉第三组:1以三公之府有案吏之名宾 2欲勿予,即患兵秦之来 3幸先以我名告之第四组:1吾将以身死白之 2夫夷以近,则游者众05高考第五组:1因谓其友曰 2所谓因人成事也⑶句位意识:例:第一组:1其待君王乎? 2尔其勿忘乃父之志3尔其戒之05高考第二组:1师道之不传也久矣 2唐临,长安人,周内史谨孙也 3臣之壮也,犹不如人第三组:1顷之,拜受为少傅 2久之,能以足音辨人第四组:1若素激义,能为我筹此 2显者惭,杜门若不闻者05高考4呼应意识:例:第一组:1然则一羽之不举,为不用力焉 2果为马所颠仆04高考第二组:1视其沼,则浅混而污 2王如知此,则无望民之多于邻国也 3此则国人之最也第三组:1若一人有疾,即合家避之 2若入前为寿,寿毕,请以舞剑第四组:1其所言不实 2山峦为晴雪所洗05高考5语气意识:例:第一组:1其待君王乎? 2其一人大叫第二组:1其李将军之谓也? 2能设而不能动也 3此马氏所以不对也05高考第三组:1岂有禁人在狱而心自安乎? 2王之好乐甚,则齐国其庶几乎?附:考纲所列18个虚词:⑴而①连词:表并列,表递进,表承接,表转折,表修饰,表假设,表因果,表目的“用来”。

②代词:通“尔“,人称代词“你,你的.”③构成复音虚词而已,既而,俄而⑵何①疑问代词:“什么”、“哪里”;“为什么”、“怎么”②副词:“多么”。

1【文言断句】答题技巧总体原则是将初步断句的结果带进原文翻译,通则对,不通则错。

具体方法如下:①虚词标志法:句首常有“盖、夫、惟、凡、故、今、若夫、且夫、至于、至若”等虚词;句尾标志词有“也、乎、焉、矣、耳、哉、与(欤)”等虚词。

②实词标志法:对话、引文常常用“曰”“云”“言”为标志,一般情况下碰到它们都要停顿;文言文谓语,可利用此特点在它之前找主遇,之后找宾语。

③修辞标志法:为使文章达到句式整齐,语气连贯的效果,古人写文章经常运用对偶、排偶、顶真、层递、反复等修辞技巧,如果以此特点为依据,其准确性更高。

④名物标志法:名词和代词常作主语(句首)和宾语(句尾)来断句。

还要懂得古代文化常识,诸如年龄、称谓、纪年纪日、职官等方面的知识。

⑤结构标志法:利用固定结构的成对搭配性(见后面常见固定结构)及位置的相对固定性,如有些关联词常常能承前启后,它们前面一般可断句,如“是故、于是、是以、向使”等。

给文言文断句,首先要研读短文,理解文段的大意。

熟读精思,理解内容是正确断句的前提。

因为读不懂就点不断,不理解就点不准。

我们在大致掌握了文章意思之后,凭语感把确有把握、容易分辨的地方先断开来,逐步缩小范围,然后再集中分析难断的句子。

下面一些语言标志,可以帮助我们断句:1.文言文在叙述人物的对话时,经常用“曰”“云”“言”等字,所以,遇到“曰”“云”“言”等字,如果它是表示“说”的意思时,后面应断开,如“其乡人曰”等。

2.句首的语气词“其、盖、唯、夫、且夫、若夫”等前面可断句;常用于句首的相对独立的叹词,如“嗟夫、嗟乎、呜呼”等,前后都可断句。

3.句末语气词“也、矣、耶、哉、乎、焉、兮、耳、而已”等后面可断句。

“乎”作介词用,相当于“于”时除外,如:“生乎吾前,其闻道也,固先乎吾,吾从而师之。

”4.有些常用在句首的关联词,如“苟、纵、是故、于是、乃、向使、然而、无论、是以、继而、纵使、然则”等前面大多可以断开。

5.常用在句首的时间词,如“顷之、向之、未几、已而、既而、俄而”等,前面应当断开,后面有时也可断开。

高考语文中文言文虚词词义的推断方法虚词的意义和用法是高考常考的内容,所以在平时的教学中我们必须注重这一内容的教学,为了让学生们更好的应对高考,笔者以往年的高考真题为例,具体的分析了高考语文中文言文虚词词义的推断方法,即:分析语法结构、联系语境推断、理清句式标志、利用结构对称等,希望笔者的观点能给大家的教学带来一些启示。

一、分析语法结构不管是现代文还是文言文都有自己固定的语法结构,准确的将就是这些语法结构是有规律可言的。

在文言文中,虚词的语法功能比实词更为灵活、突出。

因此,要想推断虚词的用法和意义我们可以指导学生从分析文言文句子的结构入手。

下面我们从一个高考题中来分析一下。

高考真题:[高考山东卷]:吾友章君三益乐之,新结庵庐其间。

庵之西南若干步,有深渊二,蛟龙潜于其中。

云英英腾上,顷刻覆山谷,其色正白,若大海茫无津涯,大风东来,辄飘去,君复为构烟云万顷亭。

选项:B蛟龙潜于其中州司临门,急于星火真题分析:本题考查的是虚词“于”的意义和用法,在平时的教学中我们常常为学生讲解其结构知识,当遇到本题的时候,就可以按照教师课上所讲的分析语法结构来推测其含义了。

“于”的用法很多,我们一一来分析。

“于”常用在动词之后,事物名词或方位名词之前。

在“动词+于+方位名词”的语法结构中,“于+方位名词”通常做补语,“于”做介词,可译为“在”或“到”。

在本题中“潜于其中”即属“动词+于+方位名词”的语法结构,所以,在本题中“于”可以翻译成“在”。

还有一种情况,“于”也常用于“形容词+于+事物名词”的语法结构中,“于+事物名词”属状语后置,“于”做介词,可译为“比”。

在本题中“急于星火”即属“形容词+于+事物名词”的语法结构,“于”翻译成“比”。

那么本题的答案就是我们通过分析语法结构来得出的。

二、联系语境推断在高考复习时我们常常按照考纲的要求让学生们必须掌握好18个常见文言虚词的意义和用法,这样做虽然能让学生打好学习虚词的基础,但是高考题目是比较灵活的,所以在考场中还要根据文言文的具体语境去分析,这样才能做到“字不离句,句不离篇”,从而使学生真正做到学以致用。