各血液成分的保存

- 格式:doc

- 大小:50.00 KB

- 文档页数:1

临床输血规范解读血液制品的选取和储存要求随着医疗技术的不断进步,输血已成为临床治疗不可或缺的一环。

对于医务人员而言,了解血液制品的选取和储存要求是保障患者安全的重要环节。

本文将对临床输血规范进行解读,介绍血液制品的选取和储存要求。

一、血液制品的种类血液制品是指从血液中分离出来的各种成分,主要包括红细胞悬液、血小板悬液、新鲜冰冻血浆和血浆制品等。

在临床输血中,根据患者的具体情况和需要,医务人员需根据相关指南和规范进行合理选择。

二、血液制品的选取要求1. 根据患者的血型和抗体情况,选择合适的血液制品。

输血前应进行血型鉴定和交叉配血测试,确保输血的安全性。

2. 根据患者的病情和输血指征,选择适当的血液制品。

常见的输血适应症包括急性失血、贫血、凝血功能障碍等。

3. 根据血液制品的保存期限,选择存储时间最短的产品。

新鲜血小板和新鲜冰冻血浆的保存期限较短,需及时使用。

三、血液制品的储存要求1. 血液制品的储存温度应符合规范要求。

一般情况下,红细胞悬液和血小板悬液的储存温度为2~6摄氏度,新鲜冰冻血浆和血浆制品的储存温度为-18摄氏度以下。

2. 血液制品的储存容器应符合规范要求。

应使用无菌、密封且透明的容器,以确保制品的质量和安全。

3. 血液制品的储存时间不宜过长。

一般来说,红细胞悬液和血小板悬液的储存时间不超过7天,新鲜冰冻血浆和血浆制品的储存时间不超过1年。

四、血液制品的质量控制1. 储存过程中应定期监测和记录温度。

医务人员需定期检查和记录血液制品的储存温度,确保在合适的温度范围内。

2. 对于过期的血液制品,应进行相应的处理。

过期的血液制品严禁使用,应根据规范要求进行正确的处理和记录。

3. 储存过程中应注意避免交叉感染。

医务人员应严格执行无菌操作,避免交叉感染的发生。

总结:血液制品的选取和储存要求对于保障患者安全至关重要。

医务人员在进行临床输血时,应根据患者的具体情况,选择合适的血液制品,并按照规范要求进行正确的储存和管理。

血液样本的收集与保存全血根据收集的条件,分成不抗凝和抗凝两种。

同时,不抗凝分离出的上层黄色的液体我们称之为血清;抗凝分离出的上层黄色的液体我们称之为血浆。

标本的存放温度及时间,血清、血浆及细胞分离的方法步骤也是分析前影响检验结果的重要因素。

抽血后,血细胞因代谢需要,要消耗掉部分营养成分,故对这些成分进行测定时,需及时地离心以分离掉细胞成分。

采血前个体的准备情况,如空腹时间的长短、采样时间的确定及采血时患者的姿势;止血带应用时间,输液情况,体育运动,抗凝剂及稳定剂的选用;标本的处理等均可影响到某些检验指标的水平。

故标本采集过程应标准化,以最大限度地减少分析前误差。

一、不抗凝收集血清:1、无添加剂的干燥空管收集:血管内壁均匀涂有防止挂壁的药剂(硅油)。

它利用血液自然凝固的原理使血液凝固,等血清自然析出后,离心使用。

主要用于血清生化(肝功、肾功、心肌酶、淀粉酶等)、电解质(血清钾、钠、氯、钙、磷等)、甲状腺功能、药物检测、艾滋病检测、肿瘤标志物、血清免疫学检测。

亦可直接用干燥EP管收集全血,充分静置使得红细胞充分自然凝固后,离心分离出血清待用或保存。

2、用促凝管收集:采血管内壁均匀涂有防止挂壁的硅油,同时添加了促凝剂。

促凝剂能激活纤维蛋白酶,使可溶性纤维蛋白变成不可溶性的纤维蛋白聚体,进而形成稳定的纤维蛋白凝块,如果想快点出结果时,可采用促凝管。

一般静置半小时到1小时,直接离心分离出血清待用或保存,常用于急诊生化。

3、含有分离胶及促凝剂的采血管收集:管壁经过硅化处理,并涂有促凝剂可加速血液的凝固,缩短检验时间。

管内加有分离胶,分离胶与PET管具有很好的亲和性,确实起到隔离作用,一般即使在普通离心机上,分离胶能将血液中的液体成分(血清)和固体成分(血细胞)彻底分开并积聚在试管中形成屏障。

离心后血清中不产生油滴,主要用于血清生化(肝功、肾功、心肌酶、淀粉酶等)、电解质(血清钾、钠、氯、钙、磷等)、甲状腺功能、药物检测、艾滋病检测、肿瘤标志物、血清免疫学。

血液的储存和运输管理血液成分组成复杂,要想保持各种血液成分的活性不变或尽量减少其变化,就必须按各种血液成分的特点和要求,用专用贮血冷藏箱(库)分别按温度要求进行贮存和运输,以减慢其代谢速度、延长寿命、防止变质,保证临床使用有效和安全。

各血站和医院输血科或血库应根据工作需要配备合适的血液储存和运输设备。

一、血液储存和运输设备(一)贮血冷藏箱(库)贮血冷藏箱形状一般为圆柱体或长方体,以垂直式较好,箱体内要宽敞明亮,应有适当的照明设备和风扇。

内设3~4个隔离层,隔离架有固定式或转盘式。

每隔层均有一扇内门,以减少冷空气散发,保持温度均匀,节省电能。

隔层间要有一定距离,周围要留有一定空间以便空气回流,使箱内各处均匀快速降温。

箱体隔热性能、密封性能要好,以保持温度恒定。

(二)贮血冷藏箱1.温度要求贮血冷藏箱与一般家用冷藏箱不同,它对温度要求很严,即必须控制在2~6℃范围内,箱内温度上下层之间、前后之间温差不得超过2℃。

因此要求制冷机功率要大,冷风不能直接吹到血袋上,以免造成局部温度过低而产生溶血。

要有温度记录器,记录器温感探头必须置于带有一定介质的容器中,容器内实际温度与记录器记录温度之差要小于±l℃。

2.高低温及断电报警装置贮血冷藏箱必须有高低温和断电声响报警装置,一旦温度升高或降低超过温度要求,便自动报警。

报警器电源与冷藏箱不能共用同一电源,防止一旦停电不能报警,必须另设电源,最好用干电池。

对报警器应定期进行检查以保证其功能正常。

冷藏箱的报警温度应定于上限6℃和下限2℃。

当报警器温感探头的温度分别超过6℃和低于2℃时,报警器应发生报警。

3.温度记录系统温度记录曲线记录的温度与标准温度计测试的温度之差要小于±1℃,这样表明记录温度曲线是可靠的,否则要进行调整。

4.定期维护冷藏箱应设专人管理,定期维修保养,并建立档案保存。

质控部门要定期对温度、高低温报警和温度记录曲线进行监测。

(三)贮血冷库冷库适用于贮存大量血液和血液成分,其性能要求基本同贮血冷藏箱,此外还有下列要求:1.分区存放冷库内设有分隔区,在分隔区内存放不同品种、规格、血型的血液和血液成分。

血液保存、发血、临床输血和血液报废制度

1、全血一经入库置4℃血液贮存冰箱,做相关成分则按不同要求保存,血浆置-40℃冰箱保存,浓缩血小板保存于22℃血小板保存箱内。

冰箱温度每隔2小时观察一次,并且每天登记温度4次。

各成分血制品按操作规程进行保存。

2、发血时本着从远期往近期用血原则,特殊情况如血液病、新生儿科等根据临床需要给予新鲜血。

3、输血前应先鉴定输血协议书,配血应采用二种介质配血(必须有一种为检测IgG抗体的方法),对标本应严格核对姓名、年龄、床号、科别、性别、住院号、血型及献血员姓名、血型、血编号、采血日期、血量及有无渗血、溶血、脂血等现象。

4、血液一经发出,原则上不再退回,但对未启用且时间较短则可由血库技师鉴定后决定。

复检发现某项检测不全、溶血、脂血等需报废的则需报科主任,经同意方可按规定报废,过期血则由科主任决定处理,并报医院相关处室。

血液保存与成分输血成分输血是当前输血技术发展的总趋势,也是体现临床输血现代化的重要标志之一。

成分输血的主要体现是一血多用,血源节约,疗效好、更安全。

血液在贮存过程中存在自然损伤,各种血液成分会发生一系列的变化,故对血液保存的了解,认真领会和执行卫生部《临床输血技术规范》,做到科学合理输用成分血液,确保输血疗效和输血安全,有十分重要的指导意义。

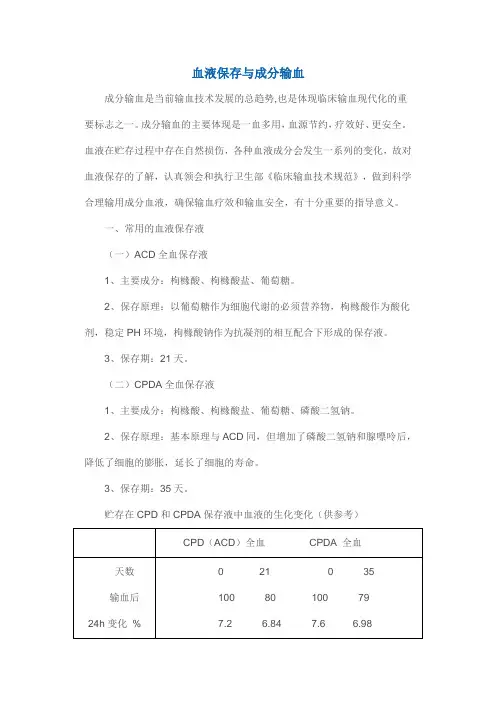

一、常用的血液保存液(一)ACD全血保存液1、主要成分:枸橼酸、枸橼酸盐、葡萄糖。

2、保存原理:以葡萄糖作为细胞代谢的必须营养物,枸橼酸作为酸化剂,稳定PH环境,枸橼酸钠作为抗凝剂的相互配合下形成的保存液。

3、保存期:21天。

(二)CPDA全血保存液1、主要成分:枸橼酸、枸橼酸盐、葡萄糖、磷酸二氢钠。

2、保存原理:基本原理与ACD同,但增加了磷酸二氢钠和腺嘌呤后,降低了细胞的膨胀,延长了细胞的寿命。

3、保存期:35天。

贮存在CPD和CPDA保存液中血液的生化变化(供参考)血液保存期的变化(1)红细胞的变化:红细胞的氧和性增加,活力降低,双面凹形变成球形,其脆性也增加,易发生溶血,是保存过程中细胞内Ca+↑、K+↓、Na↑,造成细胞膜磷脂结构的完整性破坏和细胞内水增多所致。

(2)白细胞的变化:白细胞的保存寿命为5天,有治疗作用的中性粒细胞保存8h后已失去活性,其中以多核白细胞死亡最快,其次为淋巴细胞,最后为单核细胞。

(3)血小板的变化:24小时后,血小板减少和丧失全部活性的50%,48小时后则更显著,3~4天后血小板活性已基本全部丧失,5天后形态全部破坏。

(4)凝血因子的变化:不稳定的第Ⅷ因子在24小时后其活性下降50%,而第Ⅴ因子保存3~5天后损失50%以上。

(5)血浆中Hb和钾的变化:血浆中的游离Hb和钾随着保存时间的延长,红细胞的不断破坏而增加。

(6)PH的变化:随着保存期的延长,PH有所下降,主要原因是葡萄糖的无氧酵解产生乳酸所致。

(7)全血保存过程中较稳定的是白蛋白、纤维蛋白原和免疫球蛋白,其有效成分主要是红细胞,其它余下的成分已基本无临床作用。

血液及成分血的保存和运输北京市红十字血液中心丘艳一、血液的成分及血液的保存血液的成分,包括血浆(血清)、红细胞、血小板、白细胞。

成分血核心的技术原理是根据血液中不同的细胞比重和成分,经过离心后分成三层:血浆、白膜及红细胞层。

目前血液成分的保存种类主要有:低温液态保存,如红细胞 2-6 度;深低温冰冻保存,如稀有血型, RH1 型血,大部分的采供血机构都会有 -80 ℃冰箱,甚至 -196 ℃的液氮,来保存稀有血型以供临床需要;冰冻干燥保存,是未来的发展趋势;血液复壮保存:如果大量的库存血,保存时间比较长,要用血液扶正保存,加入糖、有机盐或无机盐等,使红细胞功能和活力逆转。

二、红细胞的保存(一)红细胞的形态结构大多数哺乳动物成熟红细胞表面光滑,双凹圆盘状,中央较薄,周缘较厚,无核,无细胞器,胞质内充满血红蛋白,呈红色。

(二)红细胞特性1. 寿命:红细胞的平均寿命约 120 天。

老化的红细胞被脾和肝脏的巨噬细胞吞噬清除。

2. 变形性:当红细胞通过毛细血管时,可改变形状。

原因是红细胞膜固定在一个能变形的圆盘状的网架结构上,称红细胞膜骨架(其主要成分为血影蛋白和肌动蛋白)。

遗传性球形红细胞症的血影蛋白分子结构异常,变形性差 , 易被脾巨噬细胞吞噬清除,导致先天性溶血性贫血。

(三)红细胞的新陈代谢代谢特点主要有三个方面:1. 能量代谢 - 葡萄糖的无氧酵解葡萄糖酵解是红细胞产生能量的唯一代谢途径。

葡萄糖进入红细胞后变成 6- 磷酸葡萄糖,其中约有 90 %~ 95 %经糖酵解途径被利用,约 5 %~ 10 %通过磷酸戊糖旁路。

红细胞产生的 ATP 主要用于维持红细胞膜“钠泵”的正常功能,保证红细胞的离子平衡。

另外维持细胞膜脂质与血浆脂蛋白的交换。

2. 能量代谢 -2 , 3- 二磷酸甘油酸( 2 , 3-DPG )旁路2 , 3- 二磷酸甘油酸( 2 , 3-DPG )是红细胞所特有。

2 , 3-DPG 的生成,一可防止 1 , 3-DPG 和 ATP 的堆积,利于葡萄糖酵解的不断进行;二是与血红蛋白结合,使血红蛋白的空间构象稳定,降低血红蛋白对 O2 的亲合力,促使 O2 和血红蛋白解离。

血液储存制度

1、所有血液及其制品必须在30分钟内登记入库完毕,入库前再核对一次送(取)血单、献血条码、血型、血量、血液品种、采血日期、血液的外观、内外包装等。

准确无误后方可入库贮存。

2、分类储存:合格成分血液分品种或规格存放于2-6℃冰箱中,按血型、日期存放于冰箱的不同层次,合格血浆应分品种、血型、日期存放于-20℃低温冰箱内。

2.1、全血及成分血液贮存于2-6℃的专用储血冰箱中;

2.2、血小板贮存在专用的血小板恒温振荡保存箱中,振荡保存;

2.3、新鲜冰冻血浆及普通血浆贮存在温度为-20℃的低温冰箱内;

2.4、冷沉淀凝血因子贮存温度为-20℃以下

以上贮血设备均应设有完好的高低温报警装置,温度记录或温度指示正常。

3、正确存放:按采血日期将血液及其成分制品依次放于冰箱框架内,不得挤压,标签向外,不得靠冰箱壁和门存放,血液存放后防止不必要的开启冰箱门。

4、做好冰箱温度记录:密切观察储血冰箱温度是否在

2-6℃范围内,低温冰箱是否在-20℃以下,每日记录温度3次。

5、密切观注血液质量:随时观察储存血液及其成分制品,有无质量变化,如:颜色、分界线、溶血、凝块、絮状物、气泡等。

6、做好冰箱消毒工作:储血冰箱每周消毒一次,用消毒液擦拭冰箱内各个部位,并做好消毒记录。

同时做好储血室内的物表、地表、空气消毒工作,并做好记录,要求储血冰箱和储血室空气达到二类清洁区标准,无霉菌生长,细菌菌落〈200cfu/m3。

7、做好储血设备的保养和维护工作,随时保持冰箱和储室内整洁卫生;严禁储血冰箱内存放其它任何物品、防止血液污染,每周检查蒸发器一次,及时除霜,每月检查清扫冷凝器、压缩机一次,每月检查报警器一次。

分析温度对血液保存的影响因素血液保存是非常重要的医学应用领域。

在血液科医生和实验室技术人员的努力下,现代医学技术已经可以将血液保存数周,甚至数月,以便在需要时进行使用。

温度对血液保存的影响是最基本的因素之一,因为血液在不同的温度下保存会导致不同的变化和质量下降,本文将详细探讨温度对血液保存的影响因素。

血液保存所需温度首先,我们需要明确的是,血液保存需要不同的温度,不同的血液成分要求的温度也不同。

根据现代医学技术的发展,我们可以将血液根据成分分为红细胞、血小板和新鲜冰冻血浆。

分别存储的温度如下:红细胞:2~6℃,保存期限一般为35天左右,根据不同组织的需求可以细分为透析患者血液、自体血供和血库血液。

血小板:20~24℃,保存期限一般为5天左右。

新鲜冰冻血浆:低于-25℃,保存期限可长达一年。

在以上不同的储存温度下,对于不同的血液成分会产生不同的影响和变化。

接下来我们将重点探讨温度对血液保存的影响因素。

温度对血液保质期的影响首先我们来探讨的是,温度对血液保质期的影响。

通常情况下,血液的保存期限和储存温度成反比例关系,即储存温度越低,保存期限越长。

对于红细胞和血小板的储存,低温储存是最常见的方法。

红细胞储存只有在2~6℃下才能保证40天左右的保质期。

随着温度升高,红细胞的形态、细胞内物质的变化以及乳酸、ATP 等代谢产物的累积会加速,导致糖化终产物、质子浓度、丙酮酸等各种代谢物的不断增加,从而使红细胞储存寿命缩短。

血小板也是如此,由于血小板在20~24℃下只有较短的寿命,超过5天,血小板会分解,从而影响其质量。

温度对血液成分的损伤其次,温度对于血液成分之间的损伤也是一大因素。

血液成分之间的化学性质非常复杂,相互之间存在着密切的联系和关系。

温度的影响可以使血液成分之间发生不可逆的反应,造成血液成分损失和质量下降。

由于温度变高,血液成分的化学性质也会变得更加活跃。

例如,氧气浓度会下降,而二氧化碳浓度会上升,这些化学反应同时会导致血液pH的变化。

血浆的保存一、血浆的液态保存(一)新鲜液体血浆的保存采血后6~8小时内由全血中分离出的血浆,含有全部的凝血因子,包括第V因子和第Ⅷ因子,相当于体内生理状况下的血浆成分。

采集、制备后应尽快输注或在4℃冷藏箱保存,保存期不超过24小时。

(二)普通液体血浆的保存全血采集后,于4℃冷藏箱的保存期中或期末,经自然沉淀或离心分离出的血浆,在4℃条件下可保存3~4周。

此种血浆必须是在密闭系统内制备,确保无菌,否则在4℃的保存环境中有些细菌可以生长、繁殖。

因为液态保存的血浆许多有效成分会降低或丧失活性,因此,液态保存不是血浆的常规保存方法,仅用于特定情况下。

二、血浆的冰冻保存可以有效保存血浆的各种活性成分,是血浆的常规保存方法。

根据分离血浆时的状态,可分为两种。

(一)新鲜冰冻血浆采血后6~8小时内迅速由全血中分离血浆,并在-50℃以下的速冻机快速冻结(速冻),然后置在-18℃以下冰箱中保存,有效保存时间为自血液采集之日起1年。

保存1年内,多数凝血因子保持与新鲜时近似,第Ⅶ、Ⅸ、第Ⅻ因子相当于新鲜时的80%,最不稳定的第Ⅷ因子约下降65%,但在输血时此制剂仍有良好的止血效果。

保存期满后若仍未使用,可改为普通冰冻血浆,可继续保存3年。

(二)普通冰冻血浆全血采集后,若超过6~8小时才分离血浆,则将血浆在-50℃以下的速冻机快速冻结(速冻),然后,置于-18℃以下冰箱中保存,有效期自血液采集之日起4年。

三、冰冻血浆的融化方法冰冻血浆使用前应放置于37℃恒温水浴中,不断轻轻摇动血袋,使其快速融化,才能输注。

恒温水浴箱中一次放人过多冰冻血浆可致水浴温度过低,冰冻血浆融化时间延长,血浆中的纤维蛋白原析出,不稳定的凝血因子将失活,因此在融化过程中应密切监测水浴箱的温度,并不断调整。

完全融化后的血浆应2~6℃保存,24h内输注。

不可再次冰冻或冷藏。

禁止将冰冻血浆在室温中自然融化或用自来水融化,以防止纤维蛋白原的析出;也不可在开水或高于37℃的温度中融化,以防止血浆蛋白和凝血因子的失活。