血液成分输注指征

- 格式:pdf

- 大小:1.97 MB

- 文档页数:58

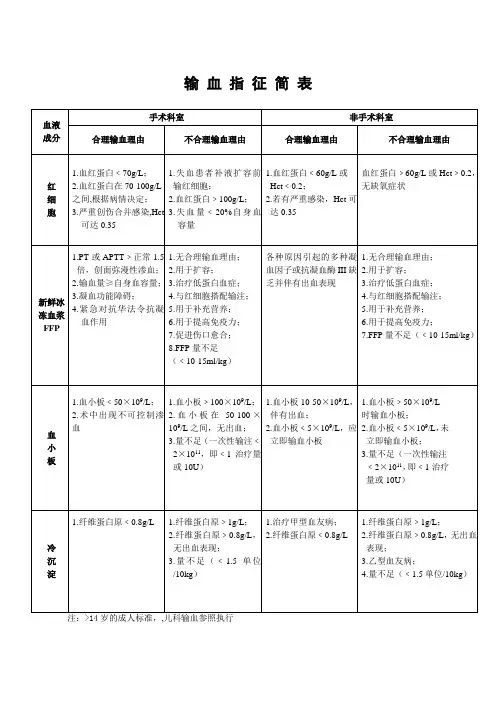

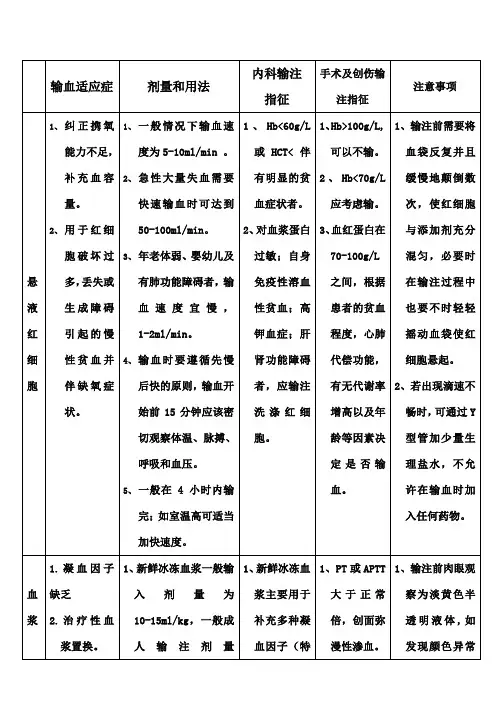

输血指征简表注:>14岁的成人标准,,儿科输血参照执行输血指征参考标准一、红细胞(>14岁的成人标准)内科:1.血红蛋白﹤60g/L或Hct﹤0.20 慢性贫血2.血红蛋白﹤70g/L或Hct﹤0.22 急性贫血3.血红蛋白70-100g/L之间,伴有:心肺代偿功能不良(冠心病、呼吸机、>70岁高龄)严重缺氧(昏迷、各种休克)代谢率增高(高热、严重感染)活动性出血(消化道出血、脑出血)外科:1.血红蛋白﹤70g/L或Hct﹤0.22 扩容后病情稳定2.血红蛋白70-80g/L 择期手术前输血3.血红蛋白70-100g/L之间,伴有:急性大出血(50%血容量/3h,150ml/min速度)产科出血伤口创面伴持续性出血、DIC心肺代偿功能不良(冠心病、呼吸机、>65岁高龄)严重缺氧(持续昏迷、难以纠正的休克)代谢率增高(高热、严重感染)二、冰冻血浆1.先天性或获得性凝血功能障碍性出血(无生物制品时)2.DIC急性期3.紧急对抗华法林抗凝血作用4.急性大出血后的大量输血(≥自身血容量),PT或APTT延长>1.5倍,创面弥漫性渗血5.严重肝病患者手术(INR>2或获得性凝血功能障碍)、血浆置换或人工肝6.肝素抗凝时补充抗凝血酶原Ⅲ(心外循环)三、血小板内科:1.血小板计数>50×109/L,不输血小板2.血小板计数10~50×109/L,伴有出血或预防出血,可输血小板3.血小板计数<5×109/L,应立即输血小板外科:1.血小板计数>100×109/L,可以不输2.血小板计数<50×109/L,应考虑输3.血小板计数是50~100×109/L,根据是否有自发性出血或伤口渗血决定4.如术中出现不可控制渗血,不受限制四、冷沉淀1.纤维蛋白原缺乏<0.8g/L2.甲型血友病3.血管性血友病4.因子Ⅷ缺乏症(无生物制剂时)儿科输注红细胞参考标准一、儿科(<4个月)1.出生24小时: Hb<120g/L;Hct<0.36 2.一周内:累计失血达血容量10%3.急性失血:血容量的10%4.ICU: Hb<120g/L5.慢性低氧血症: Hb<110g/L6.迟发性贫血: Hb<70g/L二、儿科(>4个月)1.急性失血低血容量,对其他治疗无反应2.围手术期贫血急症手术;手术期间失血量≥总失血量15% 3.围手术期贫血,药物治疗难以纠正4.Hct<24%:放化疗期间、慢性原发性或获得性系统性贫血5.Hct<40%:重症肺炎、体外循环膜肺6.Hb>100g/L:遗传性血红蛋白病的高量输血三、新生儿红细胞输血指征1.严重心肺疾病:Hb<130g/L(Hct<0.40)2.中度心肺疾病:Hb<100g/L(Hct<0.30)3.大手术: Hb<100g/L(Hct<0.30)4.有贫血症状: Hb<80g/L (Hct<0.24)5.急性失血:失血量>血容量25%。

内科输血指征及原则概述及解释说明1. 引言1.1 概述输血是内科领域中一项常见的治疗手段,通过将血液或其组成部分输注给患者来纠正贫血、缓解症状和改善患者健康状况。

内科输血指征及原则是指在内科临床实践中确定是否需要进行输血以及执行输血时应遵循的原则和规范。

了解正确的内科输血指征及原则对于提高患者治疗效果、减少不必要的输血风险具有重要意义。

1.2 文章结构本文将围绕内科输血指征及原则展开详细讨论,并对其进行解释说明。

首先,我们将介绍输血指征的相关内容,包括确定是否需要进行输血的标准和判断依据。

其次,我们将探讨在进行内科输血时应遵循的原则,例如合理使用不同类型的血液制品、正确选择适宜的输血量等。

然后,本文将详细解释内科输血的必要性和适用范围,强调了在某些特定情况下进行输血是不可或缺的,并且针对不同的病情给出了相应的适用范围。

随后,我们将探讨内科输血的风险和注意事项,包括输血反应、感染风险以及其他可能出现的并发症等。

最后,本文还将介绍输血过程中的监测与管理,包括血液安全、输血速率以及输血效果的评估等。

1.3 目的本文旨在全面概述和解释内科输血指征及原则,帮助读者深入理解内科输血的必要性、适用范围和注意事项,并提供相关方面的专业知识和指导。

通过阅读本文,读者可以更好地掌握内科输血决策与操作原则,在临床实践中能够做出明智而准确的判断,并有效避免不必要的风险。

在最终结论部分,我们还会总结主要观点并对未来内科输血指征及原则进行展望与建议,以期推动该领域进一步发展和完善。

2. 内科输血指征及原则2.1 输血指征输血是一种常见的医疗技术,在内科领域中,根据患者的具体情况,确定是否需要进行输血。

以下是一些常见的内科输血指征:a) 术前准备:在某些手术前,如大手术或涉及重要器官的手术中,出于安全考虑可能需要进行预防性输血。

b) 急性失血:严重创伤、内出血或其他急性失血情况下可能需要输血以迅速恢复患者的有效循环容量。

c) 缺氧和贫血:当患者出现严重缺氧症状(如心肌缺氧)以及贫血相关症状时,给予红细胞输注可以提高氧运输和改善组织供氧。

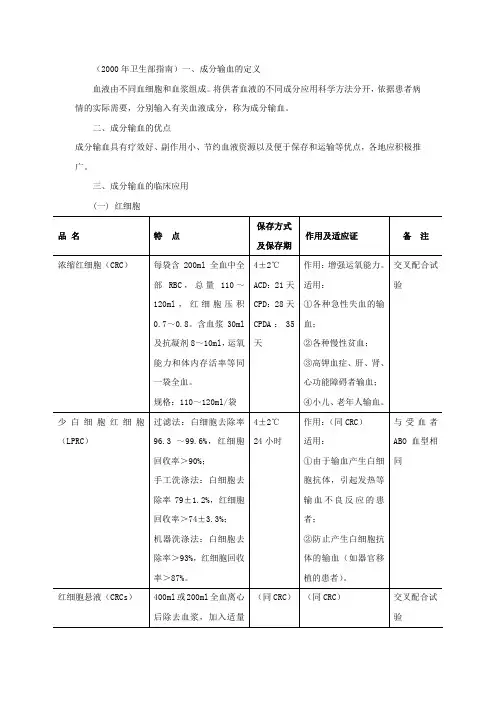

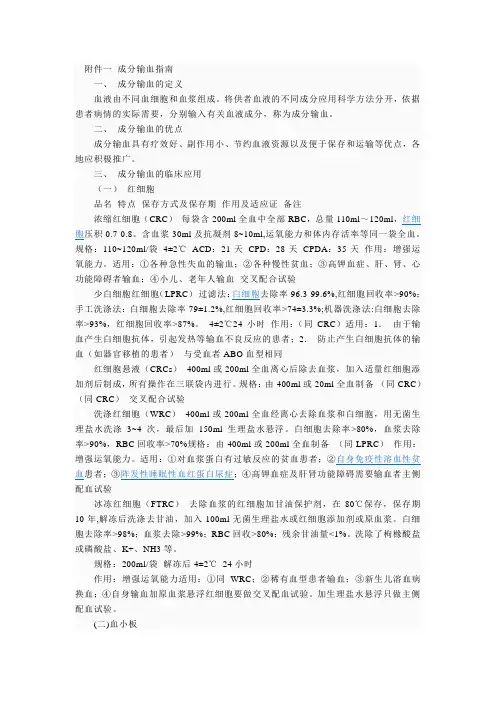

附件一成分输血指南一、成分输血的定义血液由不同血细胞和血浆组成。

将供者血液的不同成分应用科学方法分开,依据患者病情的实际需要,分别输入有关血液成分,称为成分输血。

二、成分输血的优点成分输血具有疗效好、副作用小、节约血液资源以及便于保存和运输等优点,各地应积极推广。

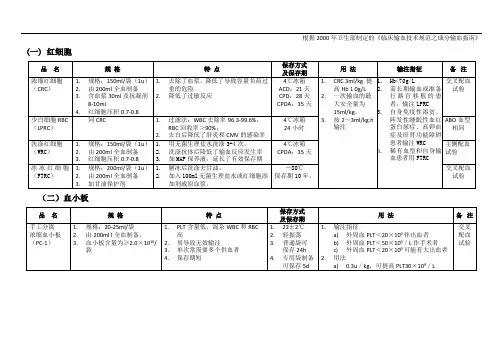

三、成分输血的临床应用(一)红细胞品名特点保存方式及保存期作用及适应证备注浓缩红细胞(CRC)每袋含200ml全血中全部RBC,总量110ml~120ml,红细胞压积0.7-0.8。

含血浆30ml及抗凝剂8~10ml,运氧能力和体内存活率等同一袋全血。

规格:110~120ml/袋4±2℃ACD:21天CPD:28天CPDA:35天作用:增强运氧能力。

适用:①各种急性失血的输血;②各种慢性贫血;③高钾血症、肝、肾、心功能障碍者输血;④小儿、老年人输血交叉配合试验少白细胞红细胞(LPRC)过滤法:白细胞去除率96.3-99.6%,红细胞回收率>90%;手工洗涤法:白细胞去除率79±1.2%,红细胞回收率>74±3.3%;机器洗涤法:白细胞去除率>93%,红细胞回收率>87%。

4±2℃24小时作用:(同CRC)适用:1.由于输血产生白细胞抗体,引起发热等输血不良反应的患者;2.防止产生白细胞抗体的输血(如器官移植的患者)与受血者ABO血型相同红细胞悬液(CRCs)400ml或200ml全血离心后除去血浆,加入适量红细胞添加剂后制成,所有操作在三联袋内进行。

规格:由400ml或20ml全血制备(同CRC)(同CRC)交叉配合试验洗涤红细胞(WRC)400ml或200ml全血经离心去除血浆和白细胞,用无菌生理盐水洗涤3~4次,最后加150ml生理盐水悬浮。

白细胞去除率>80%,血浆去除率>90%,RBC回收率>70%规格:由400ml或200ml全血制备(同LPRC)作用:增强运氧能力。

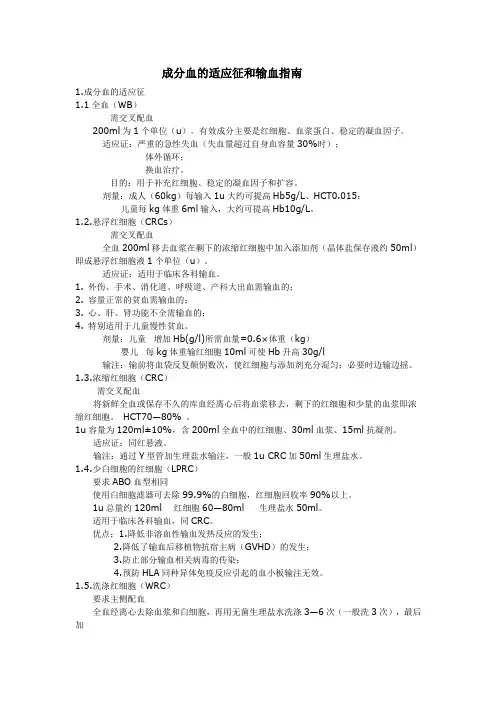

成分血的适应征和输血指南1.成分血的适应征1.1全血(WB)需交叉配血200ml为1个单位(u)。

有效成分主要是红细胞、血浆蛋白、稳定的凝血因子。

适应证:严重的急性失血(失血量超过自身血容量30%时);体外循环;换血治疗。

目的:用于补充红细胞、稳定的凝血因子和扩容。

剂量:成人(60kg)每输入1u大约可提高Hb5g/L、HCT0.015;儿童每kg体重6ml输入,大约可提高Hb10g/L。

1.2.悬浮红细胞(CRCs)需交叉配血全血200ml移去血浆在剩下的浓缩红细胞中加入添加剂(晶体盐保存液约50ml)即成悬浮红细胞液1个单位(u)。

适应证:适用于临床各科输血。

1. 外伤、手术、消化道、呼吸道、产科大出血需输血的;2. 容量正常的贫血需输血的;3. 心、肝、肾功能不全需输血的;4. 特别适用于儿童慢性贫血。

剂量:儿童增加Hb(g/l)所需血量=0.6×体重(kg)婴儿每kg体重输红细胞10ml可使Hb升高30g/l输注:输前将血袋反复颠倒数次,使红细胞与添加剂充分混匀;必要时边输边摇。

1.3.浓缩红细胞(CRC)需交叉配血将新鲜全血或保存不久的库血经离心后将血浆移去,剩下的红细胞和少量的血浆即浓缩红细胞。

HCT70—80% 。

1u容量为120ml±10%,含200ml全血中的红细胞、30ml血浆、15ml抗凝剂。

适应证:同红悬液。

输注:通过Y型管加生理盐水输注,一般1u CRC加50ml生理盐水。

1.4.少白细胞的红细胞(LPRC)要求ABO血型相同使用白细胞滤器可去除99.9%的白细胞,红细胞回收率90%以上。

1u总量约120ml 红细胞60—80ml 生理盐水50ml。

适用于临床各科输血,同CRC。

优点:1.降低非溶血性输血发热反应的发生;2.降低了输血后移植物抗宿主病(GVHD)的发生;3.防止部分输血相关病毒的传染;4.预防HLA同种异体免疫反应引起的血小板输注无效。

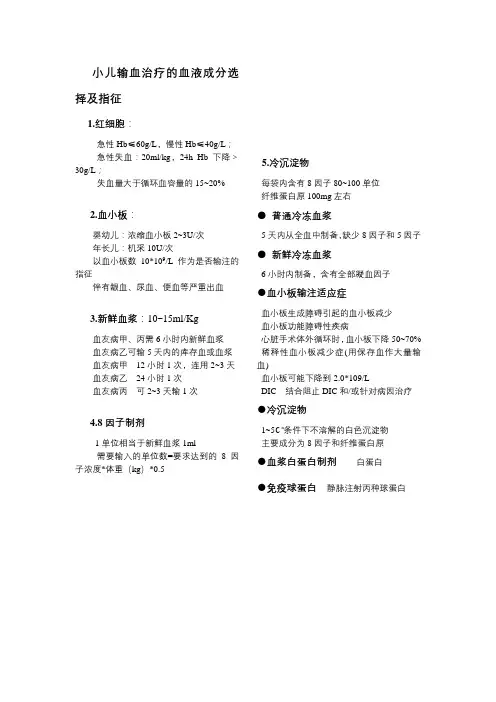

小儿输血治疗的血液成分选择及指征

1.红细胞:

急性Hb≤60g/L,慢性Hb≤40g/L;

急性失血:20ml/kg,24h Hb下降>30g/L;

失血量大于循环血容量的15~20%

2.血小板:

婴幼儿:浓缩血小板2~3U/次

年长儿:机采10U/次

以血小板数10*109/L作为是否输注的指征

伴有龈血、尿血、便血等严重出血

3.新鲜血浆:10~15ml/Kg

血友病甲、丙需6小时内新鲜血浆

血友病乙可输5天内的库存血或血浆

血友病甲12小时1次,连用2~3天

血友病乙24小时1次

血友病丙可2~3天输1次

4.8因子制剂

1单位相当于新鲜血浆1ml

需要输入的单位数=要求达到的8因子浓度*体重(kg)*0.5

5.冷沉淀物

每袋内含有8因子80~100单位

纤维蛋白原100mg左右

●普通冷冻血浆

5天内从全血中制备,缺少8因子和5因子●新鲜冷冻血浆

6小时内制备,含有全部凝血因子

●血小板输注适应症

血小板生成障碍引起的血小板减少

血小板功能障碍性疾病

心脏手术体外循环时,血小板下降50~70% 稀释性血小板减少症(用保存血作大量输血)

血小板可能下降到2.0*109/L

DIC 结合阻止DIC和/或针对病因治疗●冷沉淀物

1~5℃条件下不溶解的白色沉淀物

主要成分为8因子和纤维蛋白原

●血浆白蛋白制剂白蛋白

●免疫球蛋白静脉注射丙种球蛋白。

输血指征参考标准总结一、临床输血遵循输血指征是临床合理用血的前提。

二、输血目的提高血液携氧能力。

血容量基本正常或低血容量已被纠正的患者,低血容量患者可配晶体液或胶体液。

三、输血原则:1.内科血红蛋白<60g/L或血细胞比容<0.2时可考虑输注;2.ICU病Hb<90~100g/L,Hct<27%~30%可输注;3.对严重冠心病和肺疾患患者,如出现供氧不足的情况Hct可突破30%;4.外科血红蛋白<70g/L,应考虑输注;5.血红蛋白在70~l00g/L之间,根据患者的贫血程度,心肺代偿功能,有无代谢率增高以及年龄等因素决定。

四、新鲜冰冻血浆输注原则:用于各种原因引起的多种凝血因子或抗凝血酶3缺乏,并伴有出血表现时输注.外科PT或APTT〉正常1.5倍,创面弥漫性渗血时,患者急性大出血输入大量库存全血或红细胞悬液后(出血量或输血量相当于患者自身血容量),病史或临床过程表现有先天性或获得性凝血功能障碍时输用.一般需输入l0~l5ml/kg体重新鲜冰冻血浆。

五、新鲜液体血浆主要用于补充多种凝血因子缺陷及严重肝病患者。

六、普通冰冻血浆:主要用于补充稳定的凝血因子.不伴有贫血的烧伤早期以及某些内科,儿科疾病引起的血容量减少,以丧失水分或血浆为主,要根据情况输用晶体液,血浆,白蛋白.大面积烧伤,肝硬化,慢性肾炎,肠痊等低血浆蛋白血症的患者,当血浆总蛋白低时,可输用。

七、洗涤红细胞:用于避免引起同种异型白细胞抗体和避免输入血浆中某些成分(如补体,凝集素,蛋白质等),包括对血浆蛋白过敏,高钾血症,肝肾功能障碍等患者。

八、冷沉淀:主要用于儿童及成人轻型甲型血友病,纤维蛋白原缺乏症,血友病患者及因子Ⅷ缺乏症患者.严重甲型血友病需加用Ⅷ因子浓缩剂。

九、全血:内科用于急性出血引起的血红蛋白和血容量的迅速下降并伴有缺氧症状,血红蛋白70g/L或血细胞比容60g/L的贫血不会影响组织氧合.急性贫血患者,动脉血氧含量的降低可以被心排出量的增加双氧高曲线右移而代偿;当然,心肺功能不全和代谢率增高的患者应保持血红蛋白浓度>100g/L以保证足够的氧输送。

成分输血原则

成分输血原则是通过血浆分离技术将全血分为红细胞、血小板、新鲜冰冻血浆等成分后单独输注到患者身体内的一种输血方法。

其原则包括以下几点:

1.根据患者的临床情况选择合适的血液成分进行输血。

2.输血成分应该在血型相符的前提下,也要注意配对Rh血型。

3.尽量选择血浆的血量较少、潜在危险性较低的血液成分。

比如,如果患者只需要血小板,就不应该输注整个血浆。

4.遵循不交叉输血原则,即不把含有不同抗原的血液成分混合使用,以减少输血反应的发生。

5.针对特殊病情,如妊娠、输血后免疫反应、特殊感染等,应该选用经过处理的特殊血液制品。

总之,成分输血原则可以有效减少输血反应的发生,因此在临床中越来越受到重视。

血液成分输注指征血液成分输注是一种常见且重要的治疗方法,用于满足病人对血液成分的需求,提供所需的血液组分。

在使用血液成分输注之前,必须明确、准确地确定输注的指征。

本文将就血液成分输注的指征进行探讨。

血液成分指征的判断应遵循以下几个方面的原则。

一、血红蛋白水平血液成分输注的一个重要指征是病人的血红蛋白水平。

当患者的血红蛋白水平低于特定的阈值时,输注红细胞浓缩物可以提高血红蛋白水平,改善氧输送和组织功能。

常见的血红蛋白水平指征包括男性血红蛋白小于130g/L,女性血红蛋白小于120g/L。

但是,对于某些特定患者群体如儿童、孕妇等,这些指标可能会有所不同。

二、红细胞微循环功能除了血红蛋白水平,红细胞的微循环功能也是判断血液成分输注指征的一个重要依据。

有些患者虽然血红蛋白水平正常,但由于红细胞的变形能力下降,导致其在微血管中的畅通性差,从而影响氧输送。

这类患者可以考虑输注新鲜红细胞,以改善红细胞在循环系统中的表现。

三、凝血功能障碍凝血功能障碍是判断血液成分输注指征的另一个重要方面。

当患者凝血功能异常、出血倾向增加时,输注血小板成分可以有效改善凝血功能,预防或治疗出血事件。

一般而言,当血小板计数低于50×10^9/L 时,就需要考虑输注血小板成分。

四、特殊临床情况除了以上三个方面,还有一些特殊的临床情况也是输注血液成分的指征。

比如,在重度贫血、溶血危象、大面积烧伤等状况下,因为机体在短时间内无法自行恢复,输注血液成分可以迅速有效地提高患者的生命体征和功能。

总之,血液成分输注的指征应该根据病人具体情况和对血液成分的需求进行判断。

血红蛋白水平、红细胞微循环功能、凝血功能障碍以及特殊临床情况都是判断血液成分输注指征的重要依据。

然而,在确定输注指征时,我们还需考虑潜在的风险和利益,以确保得出准确、可行的输注方案。

对于临床医生来说,熟悉血液成分输注的指征是提供个体化治疗的基础,为患者提供更好的医疗服务。