八年级地理教学案例(贾艳梅)

- 格式:doc

- 大小:115.32 KB

- 文档页数:21

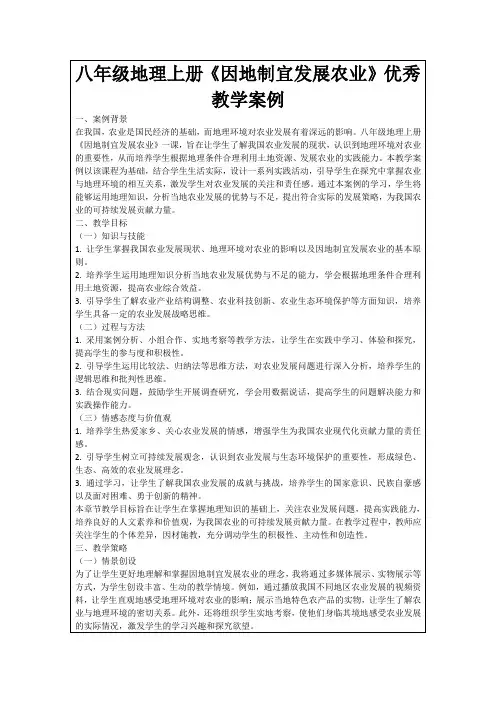

第1篇一、案例背景在我国八年级地理教育中,培养学生对家乡的热爱、对自然资源的认识以及对可持续发展理念的理解至关重要。

本案例以我国某地八年级地理课堂为例,通过一系列教学活动,引导学生深入了解家乡的自然资源,并思考如何实现可持续发展。

二、教学目标1. 知识目标:了解家乡的地理位置、自然环境和主要自然资源。

2. 能力目标:培养学生观察、分析、归纳和总结的能力,提高地理思维能力。

3. 情感目标:激发学生对家乡的热爱之情,树立可持续发展意识。

三、教学过程(一)导入新课1. 教师展示家乡的美丽风光图片,引导学生欣赏并提问:“同学们,你们对家乡的自然环境有什么了解?”2. 学生自由发言,教师总结并导入新课:“今天,我们就来探究一下我们家乡的自然资源。

”(二)探究家乡的自然资源1. 地理位置:教师引导学生查看地图,了解家乡的地理位置、地形地貌、气候特点等。

2. 自然环境:教师带领学生分析家乡的自然环境,包括森林、草原、河流、湖泊等。

3. 主要自然资源:教师列举家乡的主要自然资源,如矿产资源、水资源、土地资源等,并引导学生思考这些资源对家乡发展的影响。

(三)案例分析1. 案例一:教师展示家乡某矿山开采的图片,引导学生思考:“矿山开采对家乡的环境和资源有哪些影响?”2. 案例二:教师展示家乡某河流治理前后的对比图片,引导学生思考:“河流治理对家乡的环境和资源有哪些影响?”(四)讨论与总结1. 教师组织学生分组讨论:“如何实现家乡的可持续发展?”2. 各小组代表发言,教师总结并强调可持续发展的重要性。

四、教学反思1. 本节课通过图片、地图等多种教学手段,使学生对家乡的自然资源有了直观的认识。

2. 通过案例分析,引导学生思考资源开发与环境保护的关系,培养学生的可持续发展意识。

3. 教学过程中,教师注重引导学生主动探究,培养学生的地理思维能力。

五、拓展活动1. 组织学生参观家乡的自然资源保护区,了解保护区的意义和作用。

2. 开展“我为家乡的可持续发展献一策”活动,鼓励学生为家乡的可持续发展提出建议。

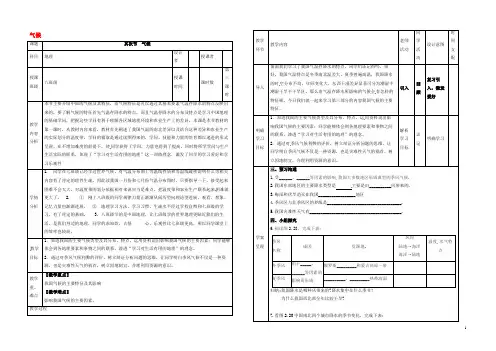

气候课题其次节气候科目地理设计者授课者授课班级八班级授课时间课时数第三课时教学内容分析本节主要介绍中国的气候及其特征,而气候特征是可以通过其基本要素气温存降水的特点反映出来的,要了解气候的特征首先气温存降水的特点,而且气温存降水的分布及特点是学习中国地理的基础学问,把握这些学问有利于理解各区域地理环境和农业生产上的差异。

本课是本节教材的第一课时,从教材内容来看,教材首先阐述了我国气温的南北差异以及结合这种差异和农业生产的实际划分的温度带,学问的猎取是通过读图得来的,学问、技能和力量的培育都以递进的形式呈现。

在不增加难度的前提下,使同学获得了学问,力量也得到了提高,同时将所学学问与生产生活实际的联系,体现了“学习对生活有用的地理”这一训练理念,激发了同学的学习爱好和学习乐观性学情分析1. 同学在七班级已经学过世界气候,对气温分布图上等温线性质和等温线疏密说明什么等相关内容有了肯定的理性生疏,因此读我国一月份和七月份气温分布图时,只要指导一下,接受起来困难不会太大。

对温度带的划分依据相对来说应当是难点,把温度带和农业生产联系起来困难就更大了。

2. ①刚上八班级的同学规律力量正渐渐从阅历型向理论型进展,观看、想象、记忆力量也渐渐进展。

②地理学习方法、学习习惯、生疏水平经过学校自然和七班级的学习,有了肯定的基础。

3. 八班级学的是中国地理,比七班级学的世界地理更贴近我们的生活,是我们身边的地理,同学的求知欲、古怪心、乐观性比七班级更高,所以同学课堂上的效率也较高。

教学目标1.知道我国的主要气候类型及其分布、特点,运用资料说出影响我国气候的主要因素;同学能够体会到各地理要素和事物之间的联系,渗透“学习对生活有用的地理”的理念。

2.通过对季风气候利弊的评价,树立辩证分析问题的思维,让同学明白季风气候不仅是一种资源,也是灾难性天气的祸首,树立因地制宜,合理利用资源的意识。

教学重、难点【教学重点】我国气候的主要特征及其影响【教学难点】影响我国气候的主要因素。

初二地理学科教学案例香港和澳门倭肯中学杨海艳一、教学目标1.知识能力培养(1)通过阅读香港和澳门政区图让学生能够说明其地理位置——海陆位置和相对位置的优越性初步培养学生获取图上信息的能力与分析技能;(2)通过香港和澳门人口密度的计算与资料分析,了解“人多地狭”的基本特点,进行总结归纳出因地制宜、拓展空间、保护环境等可持续发展的措施,逐步树立城市发展更因重视人地协调的基本观念;(3)通过图文资料的分析,综合概括出港澳地区与祖国内地优势互补的模式、意义及影响因素,认同“一国两制”与优势互补是港澳地区增强国际地位与竞争力及长期高速发展的根本保障;(4)使学生知道香港和澳门自古以来就是中国的领土,记住香港和澳门回归祖国的时间,使学生知道香港是重要的国际贸易中心、交通中心、国际金融中心和信息中心,使学生知道澳门的旅游业和博彩业收入是主要经济来源之一;2.情感态度及价值观通过香港和澳门的历史及回归过程,培养学生的爱国主义情感,明白“落后就要挨打”的道理,认识到只有祖国强大了,才能不受欺侮。

二、教学重点和难点1.香港和澳门“人多地狭”的特点;2.港澳与祖国内地的密切联系。

三、教学资源准备自制多媒体课件。

其中包括《香港别来无恙》和《七子之歌》等影像资料,香港和澳门区旗、区徽、政区图、回归场景图、卫星遥感图、城市中的绿地、高楼林立、填海造地、香港与祖国内地的优势互补图、祖国内地在香港转口贸易中所占比重增长表等图片资料……四、教学步骤及过程1、导入新课创设情景导入,进行感情熏陶和渲染。

先播放《香港别来无恙》和《七子之歌》,刚才听了这两首歌,我想请同学们大声的告诉我歌里所唱的分别是我国的哪两个地方?生:香港和澳门.你从中听到了什么?或者说你从歌中听出了一种什么感情?生:听到了香港和澳门过去所受的屈辱和她们都渴盼回家、渴望回到祖国母亲的怀抱的感情。

(意思大致一致即可)歌中所唱的也正是我们今天要去的两个地方——香港和澳门。

《初中地理的第一课》教学案例发布者:耿凤莲发布时间:2014-07-07 00:00:59《初中地理第一课》教学案例分析地理组耿凤莲我带初中地理十年了,虽然我们地区中考不考地理,但是我认为必须给学生上好每一节地理课,因为它关系到学生一生的综合素质问题,作为地理老师自己不仅不能放松甚至放弃自己所教的学科,而且更要按照新课程的标准备好每一节课,并以饱满的热情走上讲台,给学生带去知识,带去微笑,带去希望。

对于刚刚从小学走向初中的学生来讲,上好初中地理第一课对学生来讲就更为重要。

因为地理是学生从小学阶段向中学阶段转换而设置的衔接课.通过给学生讲解有趣的地理现象和人地关系方面的地理趣味知识,以增强学生对地理学科的重新认识,提高学生上好地理课的自觉性,使学生逐步养成热爱地理科学,钻研地理科学的量好风气。

以疑激情教学片段一:(同步展示图片)——教师问:西亚的沙特阿拉伯,人们把旅店的床位安排在屋顶上,大家说为什么呀? 学生1:他们那地方很穷,修不起房子。

学生2:不对,沙特阿拉伯很富裕,石油资源非常丰富,所以不可能是因为穷。

学生3;老师,是不是因为那地方环境优美,住在屋顶可以尽情地欣赏周围的风光,站的高,看的远.学生4:不对,那晚上就不怕冷?也不怕下雨?老师:同学们,要想搞清楚原因,就的好好学习地理,学好了你的知识自然就丰富起来了,你就能解释了这些奇怪的现象.学生们:老师,我们现在就很想知道沙特阿拉伯为什么把床位安排在屋顶上?老师:好吧,请同学们看地图,沙特阿拉伯位于热带、亚热带地区,终年气温很高;气候干旱,很少下雨,可谓“滴水贵如油”,人们把床位安排在屋顶上,没有被雨淋湿的后顾之忧,这是与当地气候条件相适应的一种特殊的人文景观.学生们:啊?原来如此呀!教学片段二:——老师问:来自非洲东部高原地区的运动员经常能取得好成绩的原因是什么?学生1;他们没有鞋子穿,已经练出了赤脚走路,所以跑起来快。

学生2:不对,没有鞋子穿与跑的快没有关系。

第二节土地资源2017-2018学年度上学期第一次月考试题八年级地理试卷题号一二总分一、单项选择题16分1、家住在天津市的七旬老人冠华从天津坐船出发到海南岛海口市等地进行越冬旅行,那么他先后经过的我国附近海域中,属于我国内海的是:A、渤海、台湾海峡B、黄海、东海C、南海、东海D、渤海、琼州海峡2、北回归线穿越了我国部分省市,现在已有10座北回归线标志塔,是世界上北回归线标志塔最多的国家,但是北回归线没有经过以下哪个省区。

A、云南省B、广西壮族自治区C、广东省D、福建省3、四地中最晚迎来新一天的地方是A、漠河B、帕米尔高原C、乌苏里江D、曾母暗沙4、出生在浙江省宁波市的中国女科学家屠呦呦获得2015年诺贝尔生理学和医学奖、浙江省行政中心是A、南京B、太原C、上海D、杭州5、我国实行计划生育作为基本国策的主要原因是A、人口地区分布不均B、农村人口比重大C、城市人口数量持续做多D、人口增长与社会经济和资源环境的矛盾突出6、我国重要的人口地理分界线“黑河-腾冲”一线所在的省分别是()A.甲省和乙 B.乙省和丁省 C.丙省和丁省7、我国是一个多民族国家,下列四幅图片中,反映朝鲜族的民族服饰是哪一幅?()A B C D8、下列少数民族与其主要均聚居区的连线,正确的是A、朝鲜族----青海省B、高山族-----福建省C、傣族----云南省D、满族---江苏省9、我国人口地理分布特点是A、山区人口稠密,平原人口稀疏B、内陆人口稠密,沿海人口稀疏C、农村人口稠密,城市人口稀疏D、东部人口稠密,西部人口稀疏10、下列都和我国隔海相望的国家一组是A、日本、马来西亚、印度B、缅甸、菲律宾、日本C、印度尼西亚、文莱、日本D、日本、蒙古、马来西亚11、长江、黄河发源地和注入海洋的说法,正确的是()A、长江和黄河都发源于青藏高原。

B、长江注入渤海C、长江和黄河都发源于黄土高原。

D、黄河注入东海12、我国四大高原中,属于亚热带季风气候的是A、内蒙古高原B、云贵高原C、黄土高原D、青藏高原13、下列地区中那些位于我国地势的第三级阶梯上A、柴达木盆地、青藏高原B、华北平原、东南丘陵C、四川盆地、黄土高原 D 、青藏高原、塔里木盆地14、我国陆上邻国中面积最大的和人口最多的国家是A、俄罗斯、印度B、俄罗斯、巴基斯坦C、俄罗斯、日本D、哈萨克斯坦、印度15、地震发生时,下列做法正确的是A、乘坐电梯逃生B、遇险后敲水管子自救C、跳楼逃生D、抱住电线杆,不让自自己摔倒16、山脉构成我国地形的骨架。

《西北地区的自然特征与农业》教学设计■课标要求“草原和荒漠”对应的课标是:“在地图上指出四大区域的范围”,“运用地图简要评价某区域的地理位置”,“在地形图上识别某区域的主要地形类型,并描述区域的地形特征”,“举例说明区域内自然地理要素的相互作用和相互影响”等。

“牧区和灌溉农业区”对应的课标是:“运用地图和其他资料说出某区域的产业结构与产业布局特点”,“用事例说明四大地理单元自然地理环境对生产、生活的影响”。

■教学目标【知识与技能】1.了解西北地区的位置、范围以及自然特征。

2.了解西北地区干旱的表现、成因及变化规律。

3.认识本区干旱环境下的农牧业生产和生活特色。

【过程与方法】1.读图确定范围、概括位置特点,分析归纳本区的自然地理特征。

2.初步认识地理环境中各要素之间相互依存、相互制约的对立统一关系。

【情感态度与价值观】1.培养自主学习能力和团结合作意识。

2.初步树立人地和谐相处和可持续发展的观念。

■教学重点、难点教学重点:1.西北地区的自然环境特征。

2.西北地区的农业特色。

教学难点:认识地理环境中各要素之间是相互依存、相互制约的关系。

■教学策略:设计问题,引导学生自主学习;强化读图训练,让学生从图上获取信息,掌握西北地区的地理位置和范围、地形和气候特征以及农业特色;通过设计学生活动,让学生巩固所学的知识。

■教学准备教师准备:搜集西北景观、农产品和优良畜种图片,坎儿井、新疆细毛羊等课外资料,教师在研读课程标准、教材、教参的基础上制作精美、适用的课件,以便辅助教学。

学生准备:1.复习我国降水的分布、干湿地区等相关知识。

2.课前预习本节课内容,准备好地图册。

3.搜集有关西北地区的图文资料。

■教学过程一、导入新课教师:出示课件教师:当年,莫理循的西北之行为我们留下近千张照片,使我们有幸目睹丝绸古道的广袤、苍凉。

如今,一百多年过去了,大西北会是什么模样?这节课,我们就一同追随莫理循的脚步走进西北,感受西北吧!【设计意图】几张黑白照片和近乎传奇的莫理循故事,带学生穿越时空,来到了百年前那空旷、苍凉、落后的大西北,激发了学生的好奇心,有利于新课的学习。

第一节自然特征与农业学习目标1. 能够运用地图说出明确北方地区的位置、范围2. 能够运用图表资料说出北方地区的自然特征及其内部地理差异。

(基础目标)3. 理解北方地区发展农业生产的有利条件和制约因素。

(提升目标)教学重点1、北方地区的自然特征。

2、分析北方地区的春旱的原因、影响及其措施。

教学难点理解北方地区的农业生产与自然环境的关系。

教学方法讨论法、资料分析法、多媒体直观演示法、活动法等。

课时安排 1课时教学过程[导入新课]由《沁园春·雪》引入北方地区的学习。

你知道我国北方地区有哪些自然特征吗?让我们一起去探讨吧!(板书)第一节自然特征与农业展示本节课的知识要点。

请学生完成导学案之自主学1至4。

明确北方地区的自然特征及其内部差异。

【北方地区的自然特征】1.范围:大体位于大兴安岭、以东、内蒙古高原以南,一线以北,东临海和海。

2.地形:以和为主。

东部有广阔的平原和平原;西部有的黄土高原。

3.气候:地跨我国的和,大部分地区属于。

大部分属于(干湿区)。

4.土壤:人们常把东北平原称为“”。

黄土高原、华北平原又常被称为“”。

分别请学生发言指图展示北方地区的自然特征及其内部差异。

(板书)1、范围重点请学生指图课本P9图6.3说明北方地区的位置:北方地区位于大兴安岭、青藏高原以东,内蒙古高原以南秦岭—淮河以北、东临渤海和黄海。

主要省区包括:东北三省、黄河中下游各省的全部或大部,以及甘肃省东南部和江苏、安徽的北部等。

(板书)2、地形:平原和高原为主请学生指图课本P9图6.3说明北方地区的地形。

主要从地图上明确一下地形◆山地:大兴安岭、小兴安岭、长白山脉、太行山脉;◆高原:内蒙古高原位于大兴安岭以西,黄土高原位于太行山脉以西;◆平原:东北平原位于大、小兴安岭和长白山脉之间,华北平原位于太行山脉以东。

(板书)3、气候:温带季风气候请学生完成合作探究1,解决北方地区的气候特征及其差异。

小组合作完成后,请学生指图讲解。

第一节自然特征与农业※教学目标知识与技能1.利用地形图,找出北方与南方、青藏、西北地区的界线,指出北方地区的范围;2.掌握北方地区气候、地形、子让景观等自然特征;3.了解北方地区发展农业的有利于和不利自然条件和主要的农作物;4.理解北方地区自然环境对农业生产、生活的影响以及解决措施。

过程与方法1.培养学生的读图能力和分析、整理资料的能力;2.通过分析自然环境特征初步学会区域分析的方法;情感态度与价值观通过本节学习,加深学生对北方地区自然环境特征与农业的认识,进一步树立因地制宜的观念。

※教学重点1.北方地区的范围与自然特征;2.北方地区旱作农业的条件以及农作物。

※教学难点1.北方地区自然特征的分析;2.北方地区存在的问题及解决措施。

※教学方法讨论法、启发式讲述法。

※课型综合课※教具准备多媒体展示台、景观图片等。

※课时安排一课时※教学过程[导入新课]回顾:展示我国四大区域图,回答下列问题:1.图中字母所代表的四大地理区域分别是:____________。

2.其中B、C两地区的分界线①是_______,②是________。

小结:前面我们学习了中国的地理差异以及四大地理区域划分,通过练习看来同学们掌握情况也不错;今天我们一起走进北方,了解北方。

[讲授新课]展示:多媒体展示北方的景观图,增强学生对北方地区的感性认识,激发学生学习的兴趣。

阅读:阅读第8页第一段的文字,归纳北方地区冬季的特点。

学生:北方地区冬季寒冷。

过渡:通过图片的欣赏以及文字的阅读理解,我们对北方地区有了初步的了解,那么今天让我们一起走进这个冰雪世界,了解那里的自然特征以及农业吧。

板书:第一节自然特征与农业一、北方的概况1.范围:2.地形:3.气候:活动:学生小组合作学习,结合图6.3北方地区的地形以及第9页的文字,归纳北方的范围、地形、气候。

学生:完成学习任务并派代表汇报小组成果。

教师:适当引导并及时提醒学生划重点内容,板书并提醒学生做笔记过渡:同学们小组合作学习的效果不错,能把北方的范围找出来,区域的位置确定下来因此三大地形区能清晰可见,所以北方的主要地形我们也能确定,气候类型也没问题;下面我们来完成第10页活动题,通过活动分析,我们来认识北方的气候差异。

巴燕中心学校八年级地里学科学(教)案四1课时课题黄土高原设计者李生月评价组长签字上课时间学习目标:1 .知道黄土高原是一个脆弱的生态环境区域;2 .知道黄土高原进行生态建设的重要性;3、知道黄土高原能源开发和利用。

自主研学: 1 .黄土高原生态环境脆弱的原因是什么?2.治理生态环境的措施有哪些?治理措施工程措施:农业措施:3、黄土高原为什么称谓乌金高原?还有那些资源?4、找出西安、兰州、太原、河津等工业中心。

情景链接:看课件了解黄土高原合作探究:1、黄土高原有哪些能源资源输出,输往那里?为什么?2、黄土高原有哪些主要的工业部门?为什么?攀登高峰:一、填空题1 .黄土高原地形破碎,气候较为___________,不仅水土流失严重,而且经常遭受严重的___________灾害。

2 .黄土高原地区随着人口的增加,人类活动对生态环境的压力___________,黄土高原抵御自然灾害的能力___________,环境破坏之后,___________。

二、选择题1 .黄土高原最主要的自然灾害是()——————————————————————————————————————————————A、地震、火山B、旱涝灾害C、台风、海啸D、寒潮2 .黄土高原主要粮食作物是()A、小麦B、玉米C、水稻D、谷子3 .黄土高原水土保持工作的根本措施是()A、平整土地B、修筑梯田C、深耕改土D、植树种草4 .下列关于黄土高原地区旱涝灾害发生的频率,说法正确的是()A、旱年和涝年的比例大小几乎相等B、二者没法比较C、旱年比涝年的比例小D、旱年比涝年的比例大5 .下列关于治理黄土高原水土流失措施的叙述,正确的是()A、只要用工程措施就可以标本兼治B、可以在河流干流上修建水库蓄水,在陡坡上修水平梯田C、使黄土高原地区全部退耕还林,使土不下坡D、因地制宜调整农林牧的用地结构,使农林牧结合6 .下列有关黄土高原地区的生态建议,你认为不可取的是()A、修挡土坝,建梯田B、植树造林C、减少载畜量,推广建养D、土地全部退耕还林、还草7 .下列不是治理黄土高原水土流失有效措施的是()A、植树种草B、开荒种地C、修筑梯田D、修挡土坝8 .我国水土流失状况十分严重,除黄土高原外,水土流失严重的地区是A、南方低山丘陵B、新疆塔里木盆地C、长江中下游平原D、西北土石山地区9 .造成黄土高原水土流失严重,生态、经济恶性循环的根本原因是A、开发历史悠久,可耕土地已被全部开发B、自然灾害频繁C、人口增长过快,人地矛盾突出D、耕作技术落后,农业产量不高10 .黄土高原农作物的熟制主要是()A、一年三熟B、随时播种,四季都有收获C、一年一熟D、一年两熟或两年三熟拓展训练:黄土高原生态脆弱的原因及治理生态脆弱的措施是什么?学(教)报告——————————————————————————————————————————————标准分(共10分)1、字号、页眉、页脚按要求设计得0.5分,页脚有教育意义且新颖得0.5分。

如何让地理课堂更有效

贾秀梅

【期刊名称】《中国教育技术装备》

【年(卷),期】2011(000)010

【摘要】@@ 1 和谐课堂是催化剂rn课堂语言是一种艺术,批评学生也同样需要诙谐、婉转.无数的例子证明初中生的自尊心已很强烈,课堂上教师使用强硬的手段教育学生遵守纪律、认真听讲,学生会产生抵触情绪.

【总页数】1页(P145)

【作者】贾秀梅

【作者单位】河北省迁安市第一初级中学

【正文语种】中文

【相关文献】

1.创造有效的思维活动进行高中地理课堂的有效导入

2.艺康:让世界更清洁、更安全、更健康、更有效——访艺康全球副总裁、中国区董事长兼中国区总经理徐昇宏先生

3.创造有效的思维活动进行高中地理课堂的有效导入

4.创设有效问题情境提高地理课堂教学有效性

5.创造有效的思维活动进行高中地理课堂的有效导入

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

7.4祖国神圣的领土一、单选题1.某旅游团赴台湾旅游前查阅到台湾的相关资料,你认为符合事实的是A. 森林覆盖率高,生物资源丰富 B. 人口和城市主要分布在东南沿海C. 河流短小,水能资源贫乏 D. 居民97%为高山族2.读我国东南沿海局部图, 台湾素有“水果之乡”的美称,盛产的热带、亚热带水果有( )①甜菜②香蕉③菠萝④苹果A. ①②B. ②③C. ①④D. ③④3. 台湾岛素有“东方甜岛”之称,其主要原因是大量种植()A. 甜菜B. 甘蔗 C. 哈密瓜 D. 葡萄4. 如图有关台湾说法正确的是()A. 台湾岛位于亚欧板块内部,火山、地震少B. 台湾岛西部以山地为主,森林资源丰富C. 筑波科学城被称为台湾省的“硅谷”D. 台湾有“东方甜岛”、“海上米仓”之称5.国民党主席朱立伦于2015年5月3日从台湾来到上海,出席了第十届两岸经贸文化论坛,紧接着率中国国民党大陆访问团从上海来到北京.下列美誉最贴切台湾岛的是()A. 有色金属之乡B. 水果之乡 C. 能源之乡 D. 鱼米之乡6.如图示意我国东南沿海局部图.读图,完成台湾多地震的主要原因是该地位于()A. 亚欧板块与印度洋板块交界处B. 亚欧板块与非洲板块交界处C. 太平洋板块与亚欧板块交界处D. 太平洋板块与美洲板块交界处7.台湾海峡所属的海是()A. 渤海B. 黄海C. 东海 D. 南海8.如图所示为某地形剖面图,由图可以看出,该地地势特点是()A. 北高南低B. 南高北低 C. 西高东低 D. 东高西低9.台湾居世界首位的物产是()A. 水稻B. 樟脑 C. 蔗糖 D. 黄金10.是台湾是祖国神圣不可分割的领土,台湾人民是我们的骨肉同胞,尽早实现台湾与祖国大陆的统一,是海峡两岸人民的共同愿望。

读图,与港、澳相比,台湾省发展工业具有的明显优势条件是()A.重要的枢纽位置B.国际金融中心C.交通运输发达D.资源丰富11.有关我国台湾省的说法正确的是()A. 居民多为高山族B. 人口和城市主要分布在东南沿海C. 河流短小,水能资源贫乏 D. 森林覆盖率高,生物资源丰富12.下列美称属于台湾的是()A. 购物天堂B. 东方甜岛 C. 咖啡之国 D. 鱼米之乡13. 台湾岛是祖国的宝岛,西隔台湾海峡与福建省相望,自大陆赴台旅游开通后,游客日益增大,如图为台湾岛轮廓图。

黄河的忧患和治理

“滔滔黄河”第二课时

永昌县农业中学贾艳梅

一、教材分析

黄河流域知识信息多、容量大、空间概念强、重点集中,尤其爱国主义和国情教育的素材极其丰富。

黄河的问题较多,如果处理不当,易引起学生怒黄河、恨黄河,所以应该尽量用录像和教师的情感流露来感染学生,使其触景生情,情不自禁地为黄河的伟大和开发成就而惊喜,为黄河的灾难而忧思,为黄河的治理而出谋划策,从而使学生潜移默化地受到爱国、爱党、爱社会主义和实事求是等方面的教育。

二、教学目标

(一)、知识与技能:

1、理解黄河下游形成“地上河”的原因;

2、了解对黄河的治理和开发所取得的成就。

(二)、过程与方法:

1、通过指导学生收集整理资料,培养学生分析问题的能力。

2、通过开展小组讨论,培养学生探究问题的能力以及合作学习的能力。

3、教学中尽可能发挥学生的参与意识。

角色扮演培养学生敏捷的思维能力,语言

表达能力,解决问题的能力。

(三)、情感态度与价值观:

1、使学生对黄河的“利”与“害”有一个辨证的认识。

2、使学生认识到保护生态环境的重要性。

通过学习树立正确的人口观、辨证观。

三、教学重点:

1、黄河下游形成“地上河”的原因。

2、对黄河的治理和开发所取得的成就。

四、教学难点:

1、黄河下游形成“地上河”的原因及黄河水害的由来。

2、黄河的治理措施。

五、教学准备:

多媒

六、教学方法:读图分析法、自学讨论法、多媒体辅助教学、开放式教学等。

七、学法引导:通过自主收集有关黄河的地理信息,开展小组合作的角色扮演;引导学生发

挥自己想象力;何有效利用并且治理黄河提出设想,对黄河存在的其他问题进行探讨;

养学生分析、归纳、创新等能力。

引入新课

教师引导学生简单回顾上节课的内容。

(采用图上串联法。

)

师:是啊,黄河确实伟大!但是,在中国历史上黄河多次给沿岸的人民带来了沉重的灾难,它是中国的一大忧患,也是世界的忧患。

那么,黄河的忧患是指的哪些呢?

评价、反思:教师形象的语言有利于对学生进行情感态度的教育。

活动一:

四人小组交流收集的资料,合作讨论,归纳总结后,自由发言。

学生的发言可能丰富多样,有的可能出乎教师的意外。

这个时候教师应该灵活处理,抓住闪光点,对学生进行鼓励。

根据学生的发言,教师抓住关键,进行提炼得出以下几大忧患:

[板书]三、黄河的忧患

饱含泥沙地上悬河决口之险

活动二(小组讨论、激烈辩论):

这三大忧患实际上是相互关联的,其中“地上悬河”与“饱含泥沙”和“决口之险”都有直接的关系。

所以,紧接着教师就提出这样一个活动题:高悬于空中的地上河是怎样形成的呢?

为了解答这个问题,教师组织学生交换、讨论收集的有关资料,同时设计了以下几个问

题,一步一步引导学生去完成这些问题。

1、为什么黄河是世界上含沙量最大的河流?(学生会用大量的数据说明。

)

2、造成水土流失如此严重的人为和自然的原因是什么?(学生会用大量的数据和事实说明水土流失的严重性。

并且声情并茂地分析原因,这其中可能会出现激烈辩论的场面。

教师要注意调控,及时收住。

根据学生的发言做出精辟的总结.)

评价、反思:以上两个活动培养了学生归纳问题的能力、雄辩的能力、运用收集的资料解决问题的能力,同时激发了学生收集资料的热情。

播放录像一:

紧接着教师播放一段黄河水土流失情景的录像片,让学生身临其境感受水土流失的严重性。

师:携带了这么多泥沙的黄河,出了黄土高原,进入下游的华北平原,水速怎样变化?携带泥沙的能力又怎样变化?最终会造成什么后果呢?(大屏幕再次展现学生画的黄河流域图和中国地形图的复合片,并且配合景观图片和“地上河”的动态形成过程,师生共同归纳出:流速减慢-泥沙沉积-“地上悬河”) 活动三(画“地上河”):

接着教师为学生提供的一首诗歌,学生齐度诗歌,对“地上河”的形成作一个总结:

地形上:黄土丘陵地区,地面坡度陡,坡 面长,流速快,流量大,冲刷力强。

气候上:7、8月份暴雨集中。

地质上:黄土质地松软,易蚀。

毁林毁草、陡坡开荒破坏了地面的植被; 开矿、修路、破坏了地面植被和稳定的地形,同时废弃的土石入河,造成新的水土流失。

自然

原因

人为原

因

黄河之水天上来,万里奔腾入渤海;

卷走黄沙十六亿,填充华北沉降带;

走南闯北拐大弯,泥沙滚滚多危害;

淤塞河道高筑堤,造就悬河飞天外.

师:谁能在黑板上将这独一无二的悬河用简易图画出来呢?(学生画出简易示意图。

)评价、反思:既巩固了知识、加深了印象、增强了趣味性;养学生绘画能力。

引出下面的内容。

师:同学们!你们在这悬河下散步,会心安吗?(从而引出决口之险。

)

师:决口后将给人民的生命财产带来怎样的灾难呢?(学生会用事实和数据进行说明。

)师:是啊,决口之后,人民的生命财产受到了极大的危害,同学们,想不想亲眼目睹决口后的情景?那么请看一段录像吧。

播放录像二:

播放历史上黄河泛滥时房屋倒塌,人民流离失所的凄惨情境的录像。

让学生感受洪水的危害,产生强烈需要解决水患问题的情感.

师:如何合理的摆脱黄河的这些忧患,一直困扰着黄河流域的人民,同学们,假如你就是水利部长,你认为治理黄河该采取哪些有力的措施呢?

板书:四、黄河的治理

评价、反思:联系生活实际,对学生进行情感教育,同时顺理成章地引出下文。

活动四(角色扮演)

师:面对这凶猛的黄河,我们岂能坐以待毙呢,同学们!假如你就是水利部长,你认为治理黄河该采取哪些措施呢?

大屏幕上再次出现学生画的黄河流域图和中国的地形图的复合片,学生结合收集到的相关的资料,小组进行激烈的讨论,纷纷献计献策,最后师生共同总结:

中上游把坡耕地修建成保水、保土、保肥的水平梯田;引黄河水淤地填沟;

营造保护水土的林带、草场,以及小型水利工程。

其中最为主要的措施是:加固堤防 保持水土 修建水库(板书) (针对上述措施,大屏幕上及时显示相应的景观图片。

)

评价、反思:角色扮演激发了学生的表演欲望,同时培养了学生全面分析问题的能力。

此处为本课的又一高潮,教师要注意调控。

总结便于学生获得较全面的知识。

播放录像三:

师:刚才同学们提出的这些措施对黄河流域的人民来说,太重要了。

同学们!你们想不想和老师一起去看看治理后的黄河流域的景象?(大屏幕上播放录像片段:治理后的黄河流域欣欣向荣的农业景象。

)

师:同学们,此刻你们的心情怎样?面对黄河的种种忧患,我们并不惧怕,只要我们遵循自然规律,加上科学的治理措施,就能将黄河的最大价值发挥出来!

评价、反思:用生活的语言同学生交谈,学生倍感亲切,而且增强了好奇心。

学生心情由沉重变得愉悦,再次感受到黄河的伟大,情感得到升华。

接着教师组织学生对全课进行总结。

板书设计:

滔 滔 黄 河

一、黄河的忧患

饱含泥沙 地上悬河 决口之险 二、黄河的治理

加固堤防 保持水土 修建水库 活动五(知识拓展):

师:黄河的问题,历来是指它的水患问题,然而历史发展到今天,黄河面临的问题已经修建三门峡、小浪底等干支流水库; 开展河道整治; 开辟分滞洪工程; 建成上拦下排,两岸分滞的防洪工程体系。

下 游

不仅仅是水患问题,还有哪些方面的问题呢?(学生讨论后纷纷发言,教师及时引导学生归纳总结。

)

具体有以下几个方面:

土地沙漠化、水污染问题、生态环境问题、乱占耕地、凌汛问题、

土地盐碱化、断流现象。

教师及时在大屏幕上展示相关的景观图片。

如果时间允许的话,教师可以组织学生讨论以下问题:断流现象是黄河下游目前面临的最大问题,断流的自然原因和人为原因是什么?解决黄河断流的措施有哪些?(小组讨论,自由发言,教师归纳。

)

评价、反思:学生发散性思维再次打开,大大地培养了学生的探究能力。

教师注意调控。

课后活动:

最后要求学生课后撰写有关黄河方面的小论文;

教学后记:

本节课给我感触最深的是:课堂上学生的大脑始终处在积极的思维状态,课堂气氛十分活跃。

并且随着教学内容的层层深入,学生的情感也随着跌宕起伏,时而惊喜,时而忧思,真正达到了对学生情感态度和价值观的培养,探究问题能力以及合作学习能力的培养。

之所以能够取得如此效果,得益于学生课前大量收集相关资料图片,教师整理并制作出精美课件;课堂上采用形式多样的教法和学法,特别是教师注意用自己的情感流露和录像来感染学生,使他们触景生情。

由于学生课前准备充分,有关黄河方面的信息了解较多,在一些开放式的教学活动中,学生的思维异常活跃,回答的内容有的超出了教师的意料,给教师驾驭课堂教学增加了一定难度。

这就要求教师平时一定要加强知识的积累,同时提高自己的应变能力,只有这样,才能适应新课程改革。

八年级地理教学案例

黄河的忧患和治理。