实验十七固体制剂的溶出度测定(精)

- 格式:doc

- 大小:27.00 KB

- 文档页数:2

普通口服固体制剂溶出度试验技术指导原则普通口服固体制剂溶出度试验是通过测定药物在一定时间内从固体制剂中溶出的含量来评价制剂的质量和性能。

这个试验在药物研发和生产中具有重要的意义,可以用来比较不同制剂的溶出速率和溶出度,从而指导制剂的优化和改进。

以下是普通口服固体制剂溶出度试验的技术指导原则:1.药物选取:选择溶出介质和试验条件时,应考虑药物的溶解性和性质。

药物的溶解度可以通过文献资料或初步试验来确定。

2.溶出介质:根据药物的特性选择合适的溶出介质,一般选用仿生体液模拟消化道环境,如pH1.2酸性液体、pH4.5醋酸缓冲液或pH6.8磷酸盐缓冲液。

如果药物在上述介质中溶解度较低,可以添加适量的表面活性剂。

3.试验仪器:常见的溶出度试验仪器有旋转篮法、双槽法、胶囊法等。

根据药物的特性选择合适的试验仪器。

4.试验条件:试验温度和搅拌速度是影响溶出度试验结果的重要因素。

一般可选择37℃恒温水浴,并设置适当的搅拌速度,通常为50-100转/分钟。

5.取样与检测:根据试验要求和所测药物的特性,确定取样时间和方法。

离线法和在线法都可以用于取样与测定。

离线法通常是取制剂各个时间点的溶液样品,通过适当的手段对样品进行分析。

在线法则是实时测定溶解度。

可通过利用紫外光谱仪、高效液相色谱仪等仪器对取得的样品进行检测。

6.数据处理:溶出度试验通常得到的是药物释放曲线,对于不同制剂的溶出度试验结果进行统计学处理,如计算平均溶出度和标准差等。

7.结果评价:根据药物的特性和要求,对于结果可以进行合理的评价。

可以比较不同制剂的溶出速率和溶出度;也可以将实验数据与相关标准进行比较,如中国药典中对于溶出度的规定。

总之,普通口服固体制剂溶出度试验技术指导原则包括药物选取、溶出介质选择、试验仪器选择、试验条件确定、取样与检测方法选择、数据处理和结果评价等。

根据这些原则,可以进行准确、可靠地评价固体制剂的溶出度,为制剂的优化和改进提供基础依据。

溶出度实验报告溶出度实验报告一、引言溶出度是指固体物质在溶液中溶解的程度,是药物制剂研究中重要的物理化学性质之一。

溶出度实验可以帮助我们了解药物的溶解特性,从而指导药物的制备和质量控制。

本实验旨在通过测定不同条件下溶出度的变化,探究影响溶出度的因素。

二、实验方法1. 实验仪器和试剂:使用溶出度仪、磁力搅拌器、玻璃容器等实验仪器,选择待测药物及其溶剂。

2. 实验步骤:a. 准备药物溶液:按照一定比例将药物加入溶剂中,使用磁力搅拌器搅拌均匀。

b. 装填样品:将药物溶液倒入溶出度仪的样品槽中,确保样品的均匀性。

c. 开始实验:启动溶出度仪,设定合适的温度和转速,记录时间。

d. 取样测定:在规定时间间隔内,取出一定体积的溶液样品,用适当方法进行分析测定。

e. 数据处理:根据测定结果计算出溶出度,并进行统计分析。

三、实验结果与讨论通过实验我们得到了不同条件下药物溶出度的数据,并进行了相关的统计分析。

以下是实验结果的总结和讨论:1. 温度对溶出度的影响:我们选取了不同温度下的实验条件,发现随着温度的升高,药物的溶出度也随之增加。

这是因为温度升高可以提高溶剂的分子动能,加速药物分子与溶剂的相互作用,从而促进溶解过程。

2. 搅拌速度对溶出度的影响:我们对比了不同搅拌速度下的溶出度实验结果,发现搅拌速度的增加可以显著提高药物的溶出度。

这是因为搅拌速度的增加可以增加溶剂与药物之间的接触面积,加快溶解速率。

3. 药物粒度对溶出度的影响:我们选取了不同粒度的药物进行实验,发现药物粒度的减小可以显著提高溶出度。

这是因为药物粒度的减小可以增加药物与溶剂之间的接触面积,从而增加溶解速率。

4. pH值对溶出度的影响:我们调整了不同pH值的溶液进行实验,发现药物的溶出度与溶液的pH值有一定的关联。

不同药物对pH值的敏感程度不同,有些药物在酸性环境下溶出度较高,而有些药物在碱性环境下溶出度较高。

综上所述,温度、搅拌速度、药物粒度和pH值等因素都对药物的溶出度有一定的影响。

附件1普通口服固体制剂溶出度试验技术指导原则一、前言本指导原则适用于普通口服固体制剂,包括以下内容:(1)溶出度试验的一般要求;(2)根据生物药剂学特性建立溶出度标准的方法;(3)溶出曲线比较的统计学方法;(4)体内生物等效性试验豁免(即采用体外溶出度试验代替体内生物等效性试验)的一般考虑。

本指导原则还针对药品的处方工艺在批准后发生变更时,如何通过溶出度试验确认药品质量和疗效的一致性提出了建议。

附录对溶出度试验的方法学、仪器和操作条件进行了概述。

二、背景固体制剂口服给药后,药物的吸收取决于药物从制剂中的溶出或释放、药物在生理条件下的溶解以及在胃肠道的渗透。

由于药物的溶出和溶解对吸收具有重要影响,因此,体外溶出度试验有可能预测其体内行为。

基于上述考虑,建立普通口服固体制剂(如片剂和胶囊)体外溶出度试验方法,有下列作用:1.评价药品批间质量的一致性;2.指导新制剂的研发;3.在药品发生某些变更后(如处方、生产工艺、生产场所变更和生产工艺放大),确认药品质量和疗效的一致性。

在药品批准过程中确定溶出度标准时,应考虑到药物的溶解性、渗透性、溶出行为及药代动力学特性等因素,以保证药品批间质量的一致性、变更以及工艺放大前后药品质量的一致性。

对于新药申请,应提供关键临床试验和/或生物利用度试验用样品以及其他人体试验用样品的体外溶出度数据。

对于仿制药申请,应在溶出曲线研究的基础上制定溶出度标准。

无论是新药还是仿制药申请,均应根据可接受的临床试验用样品、生物利用度和/或生物等效性试验用样品的溶出度结果,制定溶出度标准。

三、生物药剂学分类系统根据药物的溶解性和渗透性,推荐以下生物药剂学分类系统(BCS)(Amidon 1995):1类:高溶解性–高渗透性药物2类:低溶解性–高渗透性药物3类:高溶解性–低渗透性药物4类:低溶解性–低渗透性药物上述分类原则可作为制定体外溶出度质量标准的依据,也可用于预测能否建立良好的体内-体外相关性(IVIVC)。

口服固体制剂的溶出曲线测定及比较原则在药物研发和制剂过程中,了解口服固体制剂的溶出曲线测定及比较原则是非常重要的。

口服固体制剂是最常见的药物给药形式之一,通过口腔吸收进入血液循环。

本文将深入探讨口服固体制剂溶出曲线测定的原理及比较原则,并分享我的观点和理解。

1. 溶出曲线测定的原理口服固体制剂的溶出曲线测定是评估药物释放速度和溶出特性的重要工具。

它通常通过体外试验进行,试验中固体制剂被置于体模型(如流体槽)中,模拟体内环境,然后测定药物在不同时间点的溶出量。

溶出曲线是描述药物溶出速率和时间关系的图形。

通常,溶出曲线以时间为横坐标,以溶出量或释放度(如百分比)为纵坐标。

曲线的形状和特征能提供关于制剂性能和药物释放机制的有用信息。

2. 比较原则2.1. 相似性比较口服固体制剂溶出曲线的相似性比较是评估不同产品(如不同厂家的仿制药)之间的溶出特性是否相似的重要方法。

相似性比较需要将参比制剂和待比制剂在相似条件下进行溶出曲线测定,并进行统计学分析以确定两者之间的差异。

2.2. 生物等效性评价口服固体制剂的生物等效性评价是比较不同制剂或药物给药形式之间是否具有相似的生物利用度的评估方法。

生物等效性评价一般是通过进行药物体内动力学研究,如测定血浆药物浓度、药动学参数等来进行的。

3. 我的观点和理解通过口服固体制剂溶出曲线测定及比较可以评估不同制剂之间的溶出特性和生物利用度。

在仿制药评价中,比较待评价药物与原研制剂的溶出曲线可以确定仿制药是否具有与原研制剂相似的药效。

通过对溶出曲线的研究,我们还可以了解到药物的释放机制、影响药物溶出速率的因素等,有助于优化制剂的设计和改进。

总结与回顾:口服固体制剂的溶出曲线测定及比较原则是药物研发和制剂工艺中至关重要的一环。

通过溶出曲线测定,我们可以评估口服固体制剂的溶出特性和药效,并与其他制剂进行比较。

相似性比较和生物等效性评价是口服固体制剂研究中常用的比较原则。

这些研究有助于提高制剂的质量和性能,并确保药物的有效性和安全性。

萍乡高等专科学校PINGXIANG COLLEGE毕业论文(2009-2012年)题目:浅谈固体药品溶出度的测定系别:化学工程系专业:商检技术班级:09商检技术学号:09362009学生姓名:指导老师:完成日期:2011年12月浅谈固体药品溶出度的测定摘要药物溶出度检查是评价制剂品质和工艺水平的一种有效手段,可以在一定程度上反映主药的晶型、粒度、处方组成、辅料品种和性质、生产工艺等的差异,也是评价制剂活性成分生物利用度和制剂均匀度的一种有效标准,能有效区分同一种药物生物利用度的差异。

溶出度试验已经成为世界范围内药品质量的关键检验项目,药品注册的需要以及药品生产安全的全球化进程都促进了溶出度技术的普及。

本文通过阐述固体药品溶出度的测定,总结实习经历,借此理解溶出度的现实意义,加强药品质量管理意识。

关键词:溶出度、溶液、介质、生物利用度一、引言溶出度也称溶出速率,是指在规定的溶剂和条件下,药物从片剂、胶囊剂、颗粒剂等固体制剂中溶出的速度和程度[1]。

测定固体制剂溶出度的过程称为溶出度试验,它是一种模拟口服固体制剂在胃肠道中的崩解和溶出的体外试验方法。

药物溶出度检查是评价制剂品质和工艺水平的一种有效手段,可以在一定程度上反映主药的晶型、粒度、处方组成、辅料品种和性质、生产工艺等的差异,也是评价制剂活性成分生物利用度和制剂均匀度的一种有效标准,能有效区分同一种药物生物利用度的差异,因此是药品质量控制必检项目之一。

二、溶出介质的选择溶出介质是根据样品的溶解度数据和剂量范围进行选择的,以满足漏槽条件,漏槽条件规定溶出介质的体积不能少于主药形成饱和溶液所需体积的3倍量[2]。

一般一个剂量单位以溶剂900ml或1000ml为最普遍。

溶出介质可大体分为三大类,首选水,其次是0.1mol/L盐酸、缓冲液[3](常用为PH=4.0醋酸缓冲液、PH=6.8磷酸盐缓冲液)。

对于药物可以在胃部快速溶解和通透性高的,胃排空时间可能是吸收的限速步骤,对于这类药物,溶出度检查主要是证明药物在胃液条件下可以快速溶出。

溶出度测定实验报告(共4篇)溶出度实验数据处理溶出度实验数据处理1.绘制标准曲线2.根据回归方程,计算样品的浓度和溶出百分率3.求溶出累积百分数根据单指数函数公式处理Y=Y∞(1-ekt)式中Y为t时间累积释放百分率,Y∞为相当长时间药物累积释放度(通常为100%),上式整理后得:Log(Y∞-Y)=LogY∞-kt/2.303 即Log(Y∞-Y)对t呈直线关系。

试片药物释放常数k为.......;50s释放百分率为.....代入公式计算得50s累积释放百分率为83.28%.篇二:实验十溶出度检查实验十溶出度检查一、实验目的1、掌握用转篮法测定片剂溶出度的操作步骤、结果计算和判断标准2、熟悉溶出度测定仪的使用方法3、巩固紫外-可见分光光度计的正确使用二、实验原理溶出度系指药物从片剂、胶囊剂或颗粒剂或固体制剂在规定条件下溶出的速度和程度。

凡检查溶出度的制剂,不再进行崩解时限的检查。

A?溶出度(%)?1?D?1000100?100% 1%E1?Scm按中国药典的规定,判断是否合格。

规定限度(Q)为标示量的75%。

三.实验仪器和试剂:1.仪器:溶出度仪、紫外-可见分光光度计、超声仪、注射器、微孔滤膜、吸量管、烧杯、2.试药:吡哌酸片(规格0.25g)四、实验内容:1. 溶出度仪调试:对溶出度仪器装置进行调试,使桨叶底部距离溶出杯的内底部15mm±2mm。

2. 溶出度测定:取供试品6片,分别投入6个转篮内,奖转篮降入容器内,开始计时。

经30分钟时,取溶液滤过,精密量取续滤液2ml,加0.04%氢氧化钠溶液稀释成100ml,摇匀;照紫外分光光度法在273nm 的波长处测定吸光度,计算含量与溶出度。

按吡哌酸的吸收系数(E 1%1cm)为1339计算每片的溶出度。

五、结果和分析1. 结果2. 结果判断符合下列条件之一者判为合格。

(1)6片中,每片的溶出量按标示量计算,均不低于规定限度(Q)。

(2)6片中,如有1~2片低于Q,但不低于Q -10%,且其平均溶出量不低于Q;(3)6片中,有1~2片低于Q,其中仅有1片低于Q -10%,但不低于Q -20%,且其平均溶出量不低于Q时,应取6片复试;初、复试的12片中,有1~3片低于Q,其中仅有1片低于Q -10%,但不低于Q -20%,且其平均溶出量不低于Q。

溶出度(Dissolution rate)概念及测定方法发布时间: 2007-12-7 浏览次数: 4025 次化学药品溶出度方法实验研究初探溶出度(Dissolution rate)也称溶出速率,是指在规定的溶剂和条件下,药物从片剂、胶囊剂、颗粒剂等固体制剂中溶出的速度和程度。

测定固体制剂溶出度的过程称为溶出度试验(Dissolution test),它是一种模拟口服固体制剂在胃肠道中的崩解和溶出的体外试验方法。

药物溶出度检查是评价制剂品质和工艺水平的一种有效手段,可以在一定程度上反映主药的晶型、粒度、处方组成、辅料品种和性质、生产工艺等的差异,也是评价制剂活性成分生物利用度和制剂均匀度的一种有效标准,能有效区分同一种药物生物利用度的差异,因此是药品质量控制必检项目之一。

一般认为,难溶性(一般指在水中微溶或不溶)药物,因制剂处方与生产工艺造成临床疗效不稳定的药物以及治疗量与中毒量相接近的药物(包括易溶性药物),其口服固体制剂质量标准中必须设定溶出度检查项。

另外固体制剂的处方筛选及生产工艺流程制订过程中,也需对所开发剂型的溶出度做全面考察。

一个可行的溶出度试验法应是在不同时间、地点对同一制剂的溶出度测定或不同的操作者之间的测定都必须达到试验结果具有良好的重现性。

为了达到以上目的,必须对溶出度测定试验进行全面充分的研究。

溶出度研究试验主要包括以下内容:(1)溶出介质的选择,(2)溶出介质体积的选择,(3)溶出方法(转篮法与桨法)的选择,(4)转速的选择,(5)溶出度测定方法的验证,(6)溶出度均一性试验(批内),(7)重现性试验(批间)等。

近来在新药审评中发现,部分研究单位在进行溶出度研究时存在一些问题,主要表现在溶出度研究资料过于简单或溶出度研究内容不够全面。

现予以具体分析,希望能对溶出度研究有一定的帮助。

1、溶出介质的选择:通常情况下,溶出介质首选水,其次是0.1mol/L盐酸、缓冲液(pH值3~8)、人工胃液或人工肠液;若介质中加适量有机溶剂如异丙醇、乙醇或加分散助溶剂如十二烷基硫酸钠(0.5%以下)等,应有文献依据,并尽量选用低浓度,必要时应做生物利用度考察。

溶出度测定技术溶出度系指药物片剂、胶囊剂或颗粒剂等固体制剂在规定条件下溶出的速度和程度。

固体制剂中的药物只有溶解之后,才能被机体吸收,药物在体内吸收的速度通常由溶解的快慢决定的。

因此,溶出度是评价固体制剂内在质量的重要指标之一,是观察生物利用度的一种体外试验法。

(一)操作方法《中国药典》(2015年版)收载了三种测定法,除转篮法和桨法外,还收载了第三法小杯法。

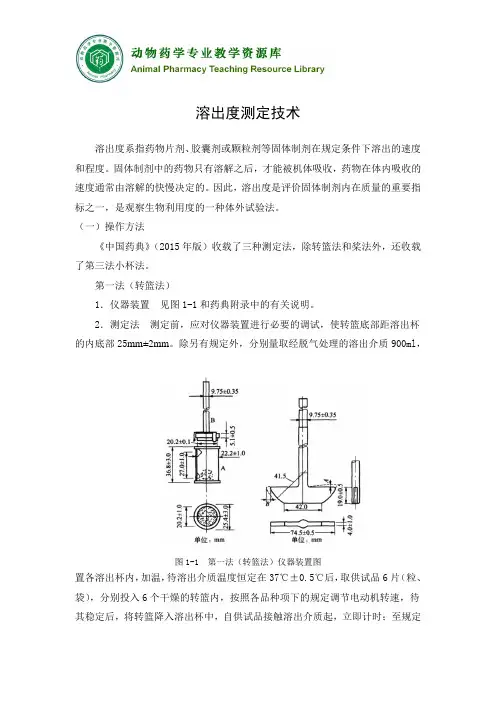

第一法(转篮法)1.仪器装置见图1-1和药典附录中的有关说明。

2.测定法测定前,应对仪器装置进行必要的调试,使转篮底部距溶出杯的内底部25mm±2mm。

除另有规定外,分别量取经脱气处理的溶出介质900ml,图1-1 第一法(转篮法)仪器装置图置各溶出杯内,加温,待溶出介质温度恒定在37℃±0.5℃后,取供试品6片(粒、袋),分别投入6个干燥的转篮内,按照各品种项下的规定调节电动机转速,待其稳定后,将转篮降入溶出杯中,自供试品接触溶出介质起,立即计时;至规定的取样时间,吸取溶出液适量(取样位置应在转篮顶端至液面的中点,距溶出杯内壁10mm 处;在多次取样时,所量取溶出介质的体积之和应在溶出介质的±1%之内,如超过总体积的1%时,应及时补充溶出介质,或在计算时加以校正),立即用适当的微孔滤膜(滤孔应不大于0.8μm )滤过,并使用惰性材料制成的滤器,以免吸附活性成分。

取澄清滤液,照该品种项下规定的方法测定,计算每片(粒、袋)的溶出量。

%100⨯=标示量溶出质量溶出量 3.结果判断 (1)6片(粒、袋)中每片(粒、袋)的溶出量,按标示含量计算,均应不低于规定限度 (Q );(2)6片(粒、袋)中,如有1~2片(粒、袋)低于Q ,但不低于Q -10%,且其平均溶出量不低于Q ;(3)6片(粒、袋)中,有1~2片(粒、袋)低于Q ,其中仅有1片(粒、袋)低于Q -10%,但不低于Q -20%,且其平均溶出量不低于Q 时,应另取6片(粒、袋)复试;初、复试的12片(粒、袋)中有1~3片(粒、袋)低于Q ,其中仅有1片(粒、袋)低于Q -10%,但不低于Q -20%,且其平均溶出量不低于Q 。

实验十七固体制剂的溶出度测定一、实验目的1、掌握固体制剂(片剂、丸剂、胶囊剂)溶出度的原理、方法与数据处理。

2、熟悉溶出度测定的意义、溶出度测定仪的使用方法。

二、实验提要溶出度系指在规定介质中药物从片剂或胶囊剂等固体制剂中溶出的速度和程度。

崩解(或溶散)度无法反映崩解后微细颗粒的再分解和溶解过程。

当溶解过程为影响吸收的主要限速过程时,崩解(或溶散)时限往往不能作为判断药物制剂吸收的指标。

采用血药浓度法,尿药累计量法等等体内测定法虽可推测药物的吸收速度,但实验方法较复杂,成本高。

固体制剂的溶出度测定法是一种较简单的体外实验法,对主药成分不易从制剂中释放,久贮后变为难溶物,在消化液中溶解缓慢,与其他成分共存易发生化学变化的药物,以及治疗剂量与中毒剂量接近的药物,均应作溶出度检查。

凡检查溶出度的制剂,不再进行崩解(或溶散)时限检查。

溶出度的测定原理为Noyes-Whitney方程:dc/dt=ks(Cs-Ct)式中:dc/dt为溶出速度,k为溶出速度常数,s为固体药物表面积,Cs为药物的饱和浓度,Ct为t时溶液的药物浓度。

试验中,溶出介质的量必须远远超过使药物饱和的介质所需的量。

一般至少为使药物饱和时介质用量的5-10倍。

现行《中国药典》溶出度测定方法规定有转篮法和浆法,并对装置的结构和要求作了具体的规定。

通常以固体制剂中主药溶出一定量所需时间或规定时间内主药溶出百分数作为制剂质量评价指标。

本实验以氨茶碱片为材料,测定氨茶碱的溶出度。

三、实验内容仪器溶出度测定仪、紫外分光光度计、分析天平、10ml容量瓶、1ml移液管、0.8um 微孔滤膜等材料氨茶碱片(0.1g)、氢氧化钠、牛黄解毒片等1.氨茶碱片中茶碱溶出度的测定取本品一片,照溶出度测定法(第一法:转篮法),以蒸馏水800ml为溶剂,转篮转速为每分钟100转,依法操作,经10分钟时,取溶液10ml,滤过(0.8um微孔滤膜),精密量取续滤液1ml,加0.01mol/L氢氧化钠溶液定量稀释成10ml的溶液,照分光光度法,在275nm 的波长处测定吸收度,按茶碱的吸收系数为650计算出每片的溶出量。

溶出度项目实验设计溶出度是指固体溶解在溶液中的能力,是药物溶解性的重要性能指标之一、药物溶出度可以影响其在体内的吸收和药效的发挥。

因此,对于新药物的溶出度评价至关重要。

本实验旨在通过测定固体药物在不同溶剂中的溶解度来评估药物的溶出度,并探究影响药物溶解度的因素。

实验目的:1.测定固体药物在不同溶剂中的溶解度;2.探究溶剂种类对药物溶解度的影响;3.探究温度对药物溶解度的影响。

实验材料和设备:1.固体药物样品;2.不同溶剂(例如水、乙醇、正丁醇等);3.恒温槽或恒温培养箱;4.磁力搅拌器;5.离心机;6.注射器;7.试管和烧杯等实验用具。

实验步骤:1.准备不同溶剂:选取水、乙醇和正丁醇等常用溶剂。

分别将这些溶剂倒入烧杯或试管中,量取适量(约10mL)。

2.准备药物样品:选取合适的固体药物样品,将其粉碎并过筛,以获得均匀的颗粒。

3.测定不同溶剂中的溶解度:将药物样品加入不同溶剂中的试管中,将试管放置在恒温槽或恒温培养箱中,并设置不同的温度,如30°C、37°C和45°C等。

使用磁力搅拌器在相同的条件下(如转速等)下均匀搅拌溶液。

待溶解达到平衡后,可使用注射器将溶液取出一定体积,放入离心机中离心一定时间,以使固体颗粒沉淀下来。

然后取上清液(溶液中的溶解物质)进行浓度测定。

4.浓度测定:可选用紫外分光光度计、高效液相色谱仪等设备对上清液中溶解物质的浓度进行测定。

5.数据处理:根据浓度测定结果,计算出不同温度下溶解度的平均值,并绘制药物溶解度-温度曲线。

预期结果及讨论:1.预期根据药物的化学特性和溶剂的极性等因素,不同药物在不同溶剂中的溶解度会有差异。

2.预期药物在温度升高的情况下,溶解度会增加。

这是因为温度升高可以提高药物分子的动力学能量,促进溶解过程。

3.绘制药物溶解度-温度曲线后,可以对药物在不同溶剂和温度下的溶解特性进行综合评估,并可以与理论模型进行对比,以判断溶解模型的适用性。

药物制剂的溶解度与溶出度研究药物制剂的溶解度与溶出度是制药领域中重要的研究内容。

溶解度指的是药物在溶剂中的溶解程度,而溶出度则是指药物从固体制剂中溶出的速度。

这两个参数对于药物的吸收和药效有着重要影响,因此在制剂开发及药物评价中都需要进行充分的研究。

本文将探讨药物制剂的溶解度与溶出度的研究方法和其在药物开发中的意义。

一、溶解度的研究方法药物制剂的溶解度可以通过一系列实验方法进行准确测定。

常用的方法包括:1. 固体过饱和法:将药物固体与溶剂充分混合,并维持一段时间后,通过过滤等方法将未溶解的固体分离出来,然后测定溶解液中的药物浓度。

这种方法适用于溶解度较低的药物。

2. 体积法:将药物加入溶剂中,并充分搅拌使其溶解。

然后测定所需的溶剂体积。

溶解度可通过药物溶解质量与溶剂体积之比计算得出。

3. 比色法:将药物溶解于适当的溶剂中,然后利用比色法测定溶液中的药物浓度。

这种方法对于颜色较深的药物非常适用。

4. 温度法:在一定温度下,将药物加入溶剂中,溶解后测定溶液中的药物浓度。

通过改变温度,可以研究药物溶解度与温度之间的关系。

二、溶出度的研究方法药物制剂的溶出度研究主要是通过体外溶出实验来进行。

常用的方法包括:1. 流速法:将药物制剂(如片剂、胶囊等)放入溶出仪器中,通过设定一定的流速,模拟胃肠道中的流动情况。

然后收集溶出液,并测定其中的药物浓度。

这种方法适用于固体制剂的溶出度研究。

2. 曲线拟合法:通过拟合药物溶出曲线,可以得到溶出速度相关的参数。

通过比较不同制剂的溶出曲线,可以评价其释放行为的差异。

3. 菲克定律:利用菲克定律,可以推导出在一定条件下药物的溶出过程。

通过计算溶出速度常数和溶出度等参数,可以评估药物制剂释放的特性。

三、溶解度与溶出度的意义药物的溶解度和溶出度对于药物的吸收和药效有着重要作用。

其意义主要体现在以下几个方面:1. 药物吸收:药物必须在胃肠道中溶解才能被有效吸收。

溶解度的研究有助于了解药物在不同溶液中的溶解情况,进而指导药物的给药途径设计及制剂优化。

溶出度测定标准操作规程1 简述1.1 溶出度(中国药典2005年版二部附录Ⅹ C)系指测定药物从片剂、胶囊剂或颗粒剂等固体制剂在规定条件下溶出的速率和程度。

它是评价药物口服固体制剂质量的一个指标,是一种摸拟口服固体制剂在胃肠道中崩解和溶出的体外简易试验方法。

1.2 溶出度测定法是将某种固体制剂的一定量分别置于溶出度仪的转篮(或溶出杯)中,在37.0℃±0.5℃恒温下,在规定的转速、溶出介质中依法操作,在规定的时间内取样并测定其溶出量。

1.3 中国药典2005年版收载三种测定方法,第一法为转篮法,第二法为桨法及第三法为小杯法。

1.4 除另有规定外,凡检查溶出度的制剂,不再进行崩解时限的检查。

2 仪器与用具2.1 溶出度仪2.1.1 仪器的组成溶出度仪由电动机、恒温水浴、篮体、篮轴、搅拌桨、溶出杯及杯盖等组成,详见中国药典2005年版二部附录ⅩC。

2.1.2 仪器的装置与使用按仪器使用说明书及中国药典对溶出度的规定进行安装与使用。

2.1.3 仪器的校正为使药物的溶出度测定结果准确、可靠,应对新安装的溶出度仪按溶出度校正片说明书进行校正,对已使用过的仪器也应定期(或在出现异常情况时)进行校正。

2.1.4 仪器的调试2.1.4.1 检查仪器水平及转动轴的垂直度与偏心度(使用水平仪检查仪器是否处于水平状态;转轴的垂直程度应与容器中心线相吻合,用直角三角板检查转动轴与溶出杯平面的垂直度;检查转篮旋转时与溶出杯的垂直轴在任一点的偏离均不得大于2mm,检查转篮旋转时摆动幅度不得偏离轴心的±1.0mm;或检查桨杆旋转时与溶出杯的垂直轴在任一点的偏差均不得大于2mm;或检查搅拌桨旋转使A、B 两点的摆动幅度不得大于0.5mm。

2.1.4.2 篮轴运转使整套装置应保持平稳,均不能产生明显的晃动或振动(包括仪器装置所放置的环境)。

2.1.4.3 转速与允差范围检测仪器的实际转速与其仪器的电子显示的数据是否一致,稳速误差不得超过±4%。

目的:确保检验数据的准确和生产的顺利进行。

范围:适用于溶出度的测定。

责任者:操作员规程:1、简述1.1 溶出度是指药物从片剂或胶囊剂等口服固体制剂在规定溶剂中溶出的速度和程度。

它是评价药物口服固体制剂质量的一个指标,是一种模拟口服固体制剂在胃肠道中崩解和溶出的体外简易的试验方法。

1.2 溶出度测定法是将某种固体制剂的一定量分别置于溶出度仪的转篮(或烧杯)中,在(37±0.5℃)恒温下,在规定的转速、溶剂中依法操作,在规定的时间内测定其溶出的量。

1.3 本方法适用于片剂、胶囊剂及颗粒剂的测定。

1.4 中国药典2000年版收载三种测定方法,第一法转篮法、第二法桨法、第三法小杯法。

1.5 检查溶出度的制剂,不再进行崩解时限的检查。

2、仪器与用具2.1 溶出度仪2.1.1 仪器的组成:溶出度仪主要由电动机、恒温水浴、篮体、篮轴、搅拌桨、圆底烧杯及杯盖等组成。

2.1.2 仪器的装置与使用:按溶出度测定仪SOP进行操作。

2.1.3 仪器的校正:为使同一种药物的溶出度测定得到良好的重现性,应对新安装的溶出度仪采用校正片进行校正,对已使用过的仪器也应定期或在出现异常情况时采用校正片进行校正。

2.1.3.1 溶出度校正片分崩解型和非崩解型两种,崩解型为泼尼松片,非崩解型为水杨酸片。

2.1.3.2 校正片测定前,应先调试所用仪器,上述两种校正片只适用于六杯式溶出度仪。

2.1.3.3 按溶出度校正片使用说明校正仪器时,应注意在标准吸收度的测定与溶出度的测定前,均需将溶液经滤纸滤过,不宜使用滤膜滤过。

2.2 取样器:注射器(5、10、15、20ml)及取样针头。

2.3 滤过器:滤头及滤膜(≤0.8μM)。

3、操作方法3.1 仪器的调试3.1.1 每次使用前应检查转轴是否垂直,与圆底烧杯的轴线间偏离要小于±2mm,旋转应平稳、无颤动。

稳速误差不得超过±4%。

3.1.2 水浴的温度应能使圆底烧杯内溶剂的温度保持在(37±0.5)℃。

实验十七固体制剂的溶出度测定

一、实验目的

1、掌握固体制剂(片剂、丸剂、胶囊剂)溶出度的原理、方法与数据处理。

2、熟悉溶出度测定的意义、溶出度测定仪的使用方法。

二、实验提要

溶出度系指在规定介质中药物从片剂或胶囊剂等固体制剂中溶出的速度和程度。

崩解(或溶散)度无法反映崩解后微细颗粒的再分解和溶解过程。

当溶解过程为影响吸收的主要限速过程时,崩解(或溶散)时限往往不能作为判断药物制剂吸收的指标。

采用血药浓度法,尿药累计量法等等体内测定法虽可推测药物的吸收速度,但实验方法较复杂,成本高。

固体制剂的溶出度测定法是一种较简单的体外实验法,对主药成分不易从制剂中释放,久贮后变为难溶物,在消化液中溶解缓慢,与其他成分共存易发生化学变化的药物,以及治疗剂量与中毒剂量接近的药物,均应作溶出度检查。

凡检查溶出度的制剂,不再进行崩解(或溶散)时限检查。

溶出度的测定原理为Noyes-Whitney方程:dc/dt=ks(Cs-Ct)式中:dc/dt为溶出速度,k为溶出速度常数,s为固体药物表面积,Cs为药物的饱和浓度,Ct为t时溶液的药物浓度。

试验中,溶出介质的量必须远远超过使药物饱和的介质所需的量。

一般至少为使药物饱和时介质用量的5-10倍。

现行《中国药典》溶出度测定方法规定有转篮法和浆法,并对装置的结构和要求作了具体的规定。

通常以固体制剂中主药溶出一定量所需时间或规定时间内主药溶出百分数作为制剂质量评价指标。

本实验以氨茶碱片为材料,测定氨茶碱的溶出度。

三、实验内容

仪器溶出度测定仪、紫外分光光度计、分析天平、10ml容量瓶、1ml移液管、0.8um 微孔滤膜等

材料氨茶碱片(0.1g)、氢氧化钠、牛黄解毒片等

1.氨茶碱片中茶碱溶出度的测定

取本品一片,照溶出度测定法(第一法:转篮法),以蒸馏水800ml为溶剂,转篮转速为每分钟100转,依法操作,经10分钟时,取溶液10ml,滤过(0.8um微孔滤膜),精密量取续滤液1ml,加0.01mol/L氢氧化钠溶液定量稀释成10ml的溶液,照分光光度法,在275nm 的波长处测定吸收度,按茶碱的吸收系数为650计算出每片的溶出量。

限度为标示量的60%,应符合规定。

2.牛黄解毒片中黄芩苷溶出度的测定

(1)比较E值的测定

取样品10片,精密称定,计算平均片重,将称定的片子研细,再精密称取相当于

的量,置1000mL容量瓶中,加入人工胃液至足量,摇匀,置37度水浴中,浸渍24h,不时振摇,取样,滤过,用紫外分光光度计在276nm的波长处测定吸收度E值。

(2)样品E i的测定

取人工胃液1000mL,加热至37℃,置溶出杯中,调节转篮转速为100转/分,将精密称定重量(W1)的药片一片放在转篮内,以溶出介质接触药片时为零时刻开始计时,然后10分钟取样一次,取样位置固定在转篮上端液面中间、距离杯壁1cm处,每次取样10mL (立即补充10mL溶出介质),将样品液过滤,用紫外分光光度计在276nm的波长处测定吸收度E i值。

四、测定结果与数据处理

1.每片测定结果记录

No.1234567891011

取样时间(min)空白10203040

5060708090100

2.用普通坐标纸作图绘制溶出曲线

以累积溶出百分比对溶出时间逐一描点,用图估法拟合一平滑曲线,通过累积溶出百分比50%处引一与t轴平行的直线,与溶出曲线相交于A,过A点向t轴引垂线交于t1,此t1即为t50,此值可供方差分析用。

四、思考题

1、固体制剂进行体外溶出度测定的意义?哪些药物应进行溶出度测定?

2、影响溶出度测定结果的因素有哪些?。