第20课-北方民族大融合(1)概要

- 格式:ppt

- 大小:2.59 MB

- 文档页数:19

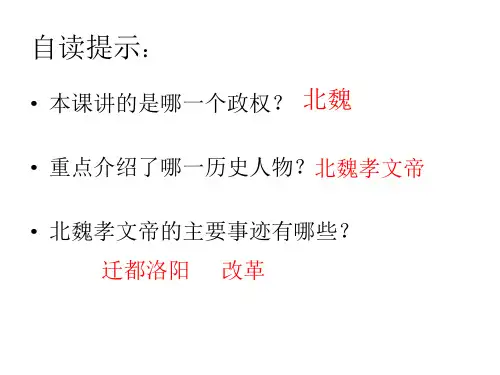

第20课北方民族大融合知识梳理一.北方的统一和民族的融合1北方的统一:4世纪后期,我国东北地区鲜卑族的一支强大起来,建立了北魏。

439年,统一黄河流域。

2民族融合:在四五世纪,黄河流域的各族人民长期生活在一起,日常的接触和频繁的交往,在生产技术和生活习俗上相互影响,民族整合已经成为趋势。

二.北魏孝文帝迁都洛阳1原因:北魏建立以后,定都平城。

那里气候干燥,出产的粮食不能满足都城众多人口的需要,平城的位置偏北,不利于北魏对中原地区的统治,也不利于鲜卑政权学习和接受汉族先进的文化,为此孝文帝迁都洛阳。

2迁都:494年,北魏孝文帝把都城从平城迁到洛阳。

3影响:洛阳迅速发展成为一座宏伟壮观的城市,汇集了四方的商人。

三.北魏孝文帝的改革措施1迁都以前:进行了政治、经济改革。

2迁都以后的改革措施:在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;官员及家属必须穿戴汉族服饰;将鲜卑族的姓氏改为汉族的姓氏,把皇族由姓拓跋改为姓元;鼓励鲜卑贵族族与汉族贵族联姻;采取汉族的官制、律令;学习汉族的礼法,尊崇孔子,以孝治国,提倡尊老、养老的风气等。

3作用:孝文帝改革促进了民族的融合。

4.北朝的更替:北魏分裂后,北方先后出现了四个王朝。

它们和北魏统称为北朝。

课堂预习知识点一北方的统一和民族的融合1.4世纪后期,我国东北地区鲜卑族的一支强大起来,建立了北魏。

439年,统一黄河流域。

知识点二北魏孝文帝迁都洛阳3.北魏建立后,定都平城,不利于鲜卑政权学习和接受汉族先进文化,孝文帝时把都城迁到了洛阳。

知识点三北魏孝文帝的改革措施5.北魏孝文帝是我国历史上著名的改革家。

他的改革措施有:在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;官员及家属必须穿汉族服饰;鲜卑姓改为姓元;鼓励鲜卑贵族与汉族贵族联姻;采用汉族的官制、律令;学习汉族礼法等。

互动课堂知识点一北方的统一和民族的融合1.建立北魏政权,并统一黄河流域的是(A )A.鲜卑族B.匈奴族C.羌族D.氐族2.下列政权,以洛阳为中心的是(D )①东汉②曹魏③北魏④西晋A.①②③B.②③④C.①②④D.①②③④知识点二北魏孝文帝迁都洛阳3.北魏孝文帝改革主要是向哪个民族学习?(D )A.氐族B.匈奴C.羌族D.汉族6.将都城由平城迁到洛阳,并推行一系列汉化政策,对当时经济发展和民族融合起了促进作用的少数民族首领是(D )A.冒顿单于B.呼韩邪单于C.孟获D.北魏孝文帝知识点三北魏孝文帝的改革措施7.尊老爱幼是我国传统美德,南北朝时期提倡以“孝”治国的统治者是(D )A.孝武帝B.孙权C.刘备D.孝文帝8.北魏孝文帝改革的重要背景是( A )A.民族大融合趋势的出现B.北方经济的恢复和发展C.大臣们的支持D.各族人民的起义课堂演练一单项选择题4.北魏孝文帝将都城从平城迁到(C )A.长安B.汗C.洛阳D.殷1《爱我中华》歌唱道:“五十六个民族,五十六朵花,五十六个兄弟姐妹是一家……”北魏时,孝文帝改革促进了民族大融合,其主要措施是( D )A.实行“三长制”B.严惩贪污受贿C.实行“均田制”D.迁都洛阳、学汉语、通汉婚、改汉姓9.北魏孝文帝改革的根本目的是(C )A.适应民族融合的趋势B.增加财政收入C.巩固鲜卑族的统治D.学习汉族文化二非选择题11.阅读下列材料,回答问题。

第2019 北方民族大融合一、教材分析教学内容:本节是义务教育课程人教版《中国历史》七年级(上册)第四单元《政权分立与民族融合》第20课的教学内容,课时安排为一课时完成。

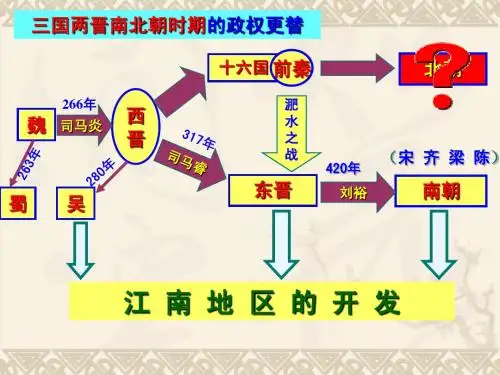

本课在教材中的地位和作用:第四单元所述三国两晋南北朝是秦汉大一统后出现的政权分立时期,是旧的、小规模的、单纯的统一的瓦解,是新的、大规模的、更多民族的统一的酝酿的必然过程。

而本课内容正是从政权分立走向统一的一个重要环节。

少数民族的内迁使民族融合趋势出现,为了适应这种趋势,北魏孝文帝进行了一系列学习先进文化,主要是汉族文化的改革;而改革又进一步促进了民族大融合,为后来的隋唐统一奠定了基础。

可以说这一课既是对三国两晋南北朝政权分立的一个总结,又为隋朝更大规模的统一奠定了基础。

二、教学目标:知识与技能目标:1、通过本课的学习,使学生知道东汉末起内迁的五个少数民族的名称;2、掌握北魏孝文帝改革的主要内容;3、理解孝文帝改革促进了我国古代历史上民族大融合的进程,为隋朝统一奠定了基础。

过程与方法目标:1、通过探究性学习,对问题进行归纳、分析,培养学生运用历史唯物主义和民族团结原则理解和思考历史上的民族关系问题的初步能力;2、通过多媒体对相关资料的展示,培养学生通过资料搜集信息的能力:3、根据课本内容,进一步认识孝文帝的迁都和汉化政策,从而培养学生语言表达、合作与交流的能力;4、通过对孝文帝改革影响的讨论,提高学生对历史人物与事件的评价能力。

情感与态度目标:1、通过本课的学习,培养学生正确的民族观念,使学生认识中华民族五千年的文明史是各民族共同缔造的,各民族间的政治、经济、文化交流是我国历史上民族融合的主要内容。

2、通过对孝文帝改革的学习,使学生认识到孝文帝顺应历史潮流锐意改革,是我国古代一位著名的政治家,从而培养学生勇于改革和创新的意识。

三、教学重点与难点教学重点:北魏孝文帝改革的措施、作用(中国古代史的主线就是统一的多民族国家的发展,北魏孝文帝改革对民族融合和国家统一有重大意义,因此将其作为本课重点)教学难点:如何理解民族融合的含义(学生已有知识中缺乏对民族融合的认识)突出重点突破难点的策略:突出重点:教师引导学生自己发现问题,寻找解决方案,教师总结并落实知识点。

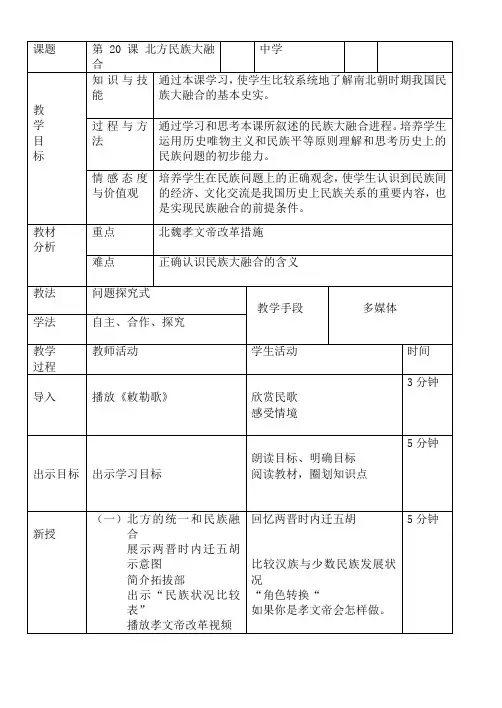

第20课北方民族大融合(一)、学习目标1、知识与技能通过本课的学习,使学生比较系统地了解南北朝时期我国民族大融合的基本史实,包括自十六国以来北方地区民族融合的趋势和北魏孝文帝改革的主要史实,为学生进一步了解我国古代历史上民族融合的进程和中华民族形成的历史过程奠定基础。

2、过程与方法通过学习和思考本课所叙述的民族大融合进程,首先,培养学生运用历史唯物主义和民族平等原则理解和思考历史上的民族关系问题的初步能力;其次,培养学生全面、系统地思考问题的初步能力和追踪历史发展基本线索的初步能力。

3、情感态度与价值观通过本课的学习,培养学生在民族问题上的正确观念,使学生认识到民族间的经济、文化交流是我国历史上民族关系的重要内容,也是实现民族融合的前提条件。

(二)、重点和难点1、重点:北魏孝文帝的改革措施2、难点:北魏孝文帝改革是如何加速了北方民族大融合?(三)、学法指导1、阅读课本,圈点信息,认真独立完成导学案“自主学习”部分2、积析参与课堂讨论,搞好基础知识巩固落实3、回扣学习目标,搞好基础知识巩固落实(四)、教学过程一、自主学习1、北方的统一和民族的融合(1)北方的统一北魏的建立:统一:(2)民族的融合2、北魏孝文帝迁都洛阳(1)原因:(2)目的:(3)概况:3、北魏孝文帝改革的措施(1)措施:政治制度社会生活思想文化(2)作用:(3)北朝:二、合作探究请同学们思考并讨论,北魏孝文帝能够在民族大融合中起如此重要的作用,主要是因为他早年所爱的教育,还是有什么更深刻的原因?三、课堂小结我的问题:我们的问题:老师的总是:四、自主检测1、单项选择题1.北魏是由下列哪个少数民族所建()A.氏族B.鲜卑族C.契丹族D.匈奴族2.北魏孝文帝改革的根本目的是()A.恢复北方农业生产B.加速北方各族封建化的进程C.接受汉族先进文化D.巩固北魏对黄河流域的统治3.北魏建立时的都城在:A、洛阳B、建康C、平城 D.荆州4.北魏政权建立的时候应属于:A、西晋末年B、前秦时期C、十六国时期D、北朝时期5.北魏孝文帝把都城从平城迁到:A.长安B.许C.洛阳D.殷6.北魏统一黄河流域的时间是:A.383年B.386年 C.439年D.494年7.五胡内迁最突出的历史作用是:A. 促进迁入地的生产方式更先进。

第20课北方民族大融合第20课北方民族大融合一、学习目标:1、知识目标,概述北魏孝文帝促进民族融合的措施。

2、能力目标,培养学生理解和思考历史上的民族关系问题的初步能力,树立正确的民族观念。

培养学生追踪历史发展基本线索的初步能力。

3、情感目标,民族间经济、文化交流是我国历史上民族关系的重要内容,也是实现民族融合的前提条件。

孝文帝改革促进了北方民族大融合,符合历史发展的潮流,是我国古代杰出的少数民族政治家。

中华民族的历史是由各民族共同缔造的。

初步树立维护民族团结和祖国统一的历史价值观。

二学习重点、难点重点:北魏孝文帝改革。

难点:①正确认识民族大融合含义。

②北魏孝文帝改革如何促进了北方民族大融合。

三、学习方法:小组讨论、合作探究四、学习过程:(一)、创设问题情境,激发学生探究兴趣播放歌曲:《五十六个民族五十六朵花》,在这五十个民族中,有没有我们历史上曾经出现过的匈奴族、鲜卑族、羯族、氐族呢?(没有)那么,他们到哪里去了呢?(学生读课文,看看那时北方民族融合的情况)(二)、自主学习,合作探究1、西晋灭亡后,中国历史进入了东晋十六国的分裂时期。

(展示东晋十六国地图)北方地区陷入严重的战乱。

4世纪后期,哪一个少数民族建立的政权统一了黄河流域?(前秦统一黄河流域地图及淝水之战)什么战役后,该政权统治瓦解,北方地区重新陷入割据混战的状态?2、后来,哪一个少数民族建立的政权再次统一了黄河流域?鲜卑族是一个什么样的民族?它是怎么统一黄河流域的呢?它的统一有何意义?3、动动手:回忆北方少数民族内迁中原的有关内容,让学生用方向箭头在《三国两晋南北朝民族流动趋向示意图》上画出北方少数民族内迁的迁徙方向。

4、(展示北方少数民族内迁图)从东汉末年以来,北方少数民族陆续内迁到中原地区,他们同黄河流域的汉族人民长期生活在一起,互相影响,民族差异逐渐模糊,民族界限日益缩小,出现了民族融合的趋势。

那么,黄河流域各族人民在生产技术和生活习俗上相互影响的表现有哪些呢?请阅读课文,说说具体情况。

第20课北方民族大融合本课是人教版《中国历史》七年级(上册)第四单元第20课。

三国两晋南北朝是我国历史上有名的大分裂、大动乱、民族大融合的时期,而本课内容正是从政权分立走向统一的一个重要环节。

少数民族的内迁使民族融合趋势出现,为了适应这种趋势,北魏孝文帝掌权后进行了一系列学习汉族先进文化的改革,而改革又进一步促进了民族大融合,为后来的隋唐统一奠定了基础。

可以说这一课既是对三国两晋南北朝政权分立的一个总结,又为隋朝更大规模的统一埋下伏笔。

本课内容具体由三部分组成:一、北方的统一和民族的融合;二、北魏孝文帝迁都洛阳;三、北魏孝文帝的改革措施。

为使主题鲜明线索清晰,我将教学内容整合在孝文帝改革这一主题下,便于学生理解本课知识内容。

教学目标:一、知识与能力1、掌握北魏孝文帝改革的背景,措施,及历史作用。

2、培养学生理解和思考历史上的民族关系问题的初步能力,树立正确的民族观念。

3,培养学生提出问题,分析问题和解决问题的能力。

二、过程与方法通过自主学习——展示交流——教师精讲点拨——小组提问(你问我答)——巩固练习——能力拓展环节完成教学目标。

三、情感态度价值观1、民族间经济、文化交流是我国历史上民族关系的重要内容,也是实现民族融合的前提条件,中华民族历史是各民族共同缔造的。

2、落后民族向先进民族学习,符合历史发展的潮流。

3、孝文帝改革促进了北方民族大融合,推动社会进步,符合历史发展的潮流,是我国古代杰出的少数民族政治家。

学情分析:七年级学生以形象思维为主,对于魏孝文帝改革背景,内容作用的理解,需要通过大量图片、表格、史料加以引导。

七年级学生认知水平有限,但乐意接受新知识,新事物,敢于发表自己主张所以我采取小组提问教学方式组织教学。

重点:北魏孝文帝改革内容。

难点:①正确认识民族大融合含义。

②北魏孝文帝改革背景,历史作用教学手段:多媒体教学课件。

教学方法:依据新课改理念和学生认知规律,我采用小组提问(你问我答)的教学方法,面向全体学生,调动学生学习知识的积极性,主动性。