取穴原则

- 格式:docx

- 大小:16.24 KB

- 文档页数:4

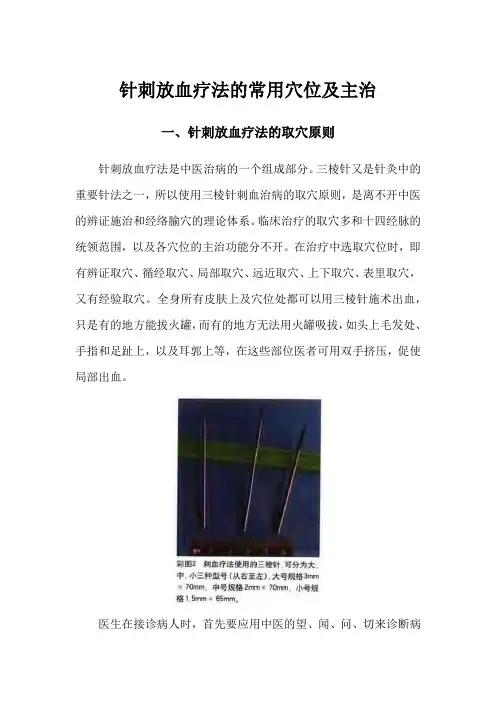

针刺放血疗法的常用穴位及主治一、针刺放血疗法的取穴原则针刺放血疗法是中医治病的一个组成部分。

三棱针又是针灸中的重要针法之一,所以使用三棱针刺血治病的取穴原则,是离不开中医的辨证施治和经络腧穴的理论体系。

临床治疗的取穴多和十四经脉的统领范围,以及各穴位的主治功能分不开。

在治疗中选取穴位时,即有辨证取穴、循经取穴、局部取穴、远近取穴、上下取穴、表里取穴,又有经验取穴。

全身所有皮肤上及穴位处都可以用三棱针施术出血,只是有的地方能拔火罐,而有的地方无法用火罐吸拔,如头上毛发处、手指和足趾上,以及耳郭上等,在这些部位医者可用双手挤压,促使局部出血。

医生在接诊病人时,首先要应用中医的望、闻、问、切来诊断病情,要明确病症的阴阳、表里、寒热、虚实和脏腑的归属等,对病人的身体状况,以及疾病的发展和转归都要做到心中有数。

再加上现代各种检测手段的应用,对病症一定要有一个比较明确的诊断。

综合以上各种诊断依据,医生脑海中就要很快考虑出一套治疗方案,对施治步骤做到胸有成竹,通过逐步治疗以达到治愈的目的。

针刺放血疗法重在出血治病,所以选取“血脉”、“血络”很重要,从现代医学来讲就是找准有病理改变的体表可见的浅静脉血管,并在这些部位针刺施治,这是治病的关键。

古人在《灵枢·九针篇》中早就明确指出:“凡用针者,虚则实之,满则泄之,宛陈则除之,邪胜则虚之”,“宛陈则除之者,去血脉也”。

并在《黄帝内经》多篇中对“血脉”、“血络”有所描述:“血脉者,在腑横居,视之独澄,切之独坚”(澄:色青,不流动状。

坚:硬也。

),“取血脉以散恶血,取耳间青脉以去其掣”,“凡诊络脉,脉色青则寒且痛,赤则有热。

胃中寒,手鱼之络多青矣;胃中有热,鱼际络赤;其暴黑者,留久痹也;其有赤有黑有青者,寒热气也;其青短者,少气也”,“血脉者,盛坚横以赤,上下无常处,小者如针,大者如筋,则而泻之万全也”,“解脉令人腰痛如引带……刺解脉在郄中结络如黍米,刺之血射以黑,见赤血而已”,“络刺者,刺小络之血脉也”,“刺络脉者,必刺其结上,甚血者虽无结,急取之以泻其邪而出其血,留之发为痹也”,“审视血脉者,刺之无殆”。

平衡针灸38个图解穴位平衡针灸38个图解穴位1.升提穴定位:此穴位于头顶正中,前发际正中10cm(5寸),后发际直上16cm(8寸)出,双耳尖2cm(1寸)处。

局部解剖:血管分布有帽状腱膜和左右颞浅动脉静脉,及左右枕动脉静脉吻合网,神经分布有枕大神经分支。

取穴原则:定位取穴。

针刺原则:定位取穴。

针刺特点:以针刺枕大神经分支或额神经分支出现的针感为宜。

针刺方法:针尖沿皮下骨膜外向前平刺4cm(2寸)左右,一只手向前进针,另一只手可摸着针尖不要露出体外。

针刺手法:采用滞针手法,待针体达到一定深度时,采用顺时针捻转6圈,然后再按逆时针捻转6—10圈后即可将针退出。

针感:以局部强化性针感出现麻胀紧沉为主。

(30分钟左右自动解除)功能:升阳固托,益气固本,助阳止泻,穴健脾,调节内脏,抗衰老,增加机体免疫机能。

主治:脱肛,子宫脱垂,胃下垂等中气下陷性疾病为主。

临床还用于治疗穴,穴,穴,遗尿,前列腺炎,前列腺肥大,肠炎,慢性肠炎,低血压,宫颈炎,穴炎,过敏性哮喘,慢性支气管炎,体质过敏,偏瘫等。

按语:升提穴是以主要部位功能命名的一个特定穴位。

临床主要用于治疗内脏下垂,中气下陷性疾病为主。

均有补气穴,穴穴之称。

同时对生殖泌尿系统,呼吸系统,神经系统,内分泌系统,运动系统都具有一定调节作用。

是中医用于益气穴的首选穴位。

亦可作为中老年人的保健穴位。

还可作为一切慢性病的辅助穴位。

对滞针后留下的针感一般30分钟自行解除。

歌诀中提到的肠风相当于现代医学的肠炎。

歌诀:升提穴位头顶中,枕神分支额神经,向前平刺4厘米,穴早泻遗尿精,脱肛脱垂胃下垂,前列腺炎与肠风。

(三寸毫针向前平刺2寸,百会穴上一寸)2.腰痛穴定位:此穴位于前额正中。

局部解剖:分布内侧动静脉分支和三叉神经的滑车上神经,前额两侧均有眶上神经分布。

取穴原则:定位取穴,交叉取穴原则。

针刺特点:其刺以滑车上神经或左右刺以眶上神经出现的正为宜。

手法:针刺手法采用上下提插法,达到要求针感时,即可出针。

简述耳穴的取穴原则

耳穴取穴原则主要包括以下几个方面:定位准确、按摩适度、个体差异、针刺技巧等。

耳穴的定位是取穴的首要原则。

耳穴定位是根据人体经络系统和反射区的分布规律进行的,因此要准确找到各个穴位的位置。

一般来说,耳朵可以分为上、中、下三个部分,每个部分都有相应的穴位。

在取穴时,要结合耳廓的形状和特征,找到准确的位置,以确保针灸的效果。

按摩适度也是取穴的重要原则之一。

按摩耳穴可以起到调理身体、缓解疾病的作用,但按摩的力度要适度。

如果按摩力度过大,可能会造成耳朵组织的损伤,甚至引发其他疾病。

因此,在按摩耳穴时,要注意力度的掌握,适度用力,避免过度刺激。

个体差异也是耳穴取穴的一个重要考虑因素。

不同人的身体状况、疾病类型和病情的严重程度都有所不同,因此在取穴时要根据个体差异进行调整。

有些穴位对于某些人可能效果显著,而对于另一些人可能效果不明显。

因此,在取穴时要根据具体情况进行选择,灵活调整。

针刺技巧也是耳穴取穴的一项重要原则。

在针刺时,要注意针刺的角度、深度和速度。

针刺的角度要与耳穴的位置相匹配,深度要适度,速度要缓慢稳定。

另外,要注意针刺时的卫生问题,保证操作

的安全性和卫生性。

总结起来,耳穴取穴原则包括定位准确、按摩适度、个体差异、针刺技巧等方面。

只有在遵循这些原则的基础上,才能取得理想的效果。

当然,耳穴取穴还有很多其他的原则和技巧,需要在实践中不断摸索和总结。

通过科学的取穴方法,可以更好地发挥耳穴的疗效,帮助人们恢复健康。

平衡针灸取穴原则传统针灸以循经取穴、辨证取穴为基本原则。

平衡针灸取穴原则平衡针灸主要采用定位取穴、交叉取穴、对应取穴为基本原则。

临床中也配合男左女右取穴、左右交叉取穴、双侧同时取穴等取穴原则。

5.1 定位取穴原则定位取穴原则主要是指针对某一病变的部位传统针灸以循经取穴、辨证取穴为基本原则。

平衡针灸主要采用定位取穴、交叉取穴、对应取穴为基本原则。

临床中也配合男左女右取穴、左右交叉取穴、双侧同时取穴等取穴原则。

5.1 定位取穴原则定位取穴原则主要是指针对某一病变的部位来选取特定穴位。

如腰痛穴(BP-HN2)、升提穴(BP-HN1)、精裂穴(BP-LE8)、痛经穴(BP-A1)等。

也就是说通过针刺特定部位的特定穴位达到治疗另一部位疾病,同时又不能用交叉、对应来解释的取穴原则。

5.2 交叉取穴原则交叉取穴的原则主要是指左右上下交叉取穴。

如臀痛穴(BP-UE1)、升提穴(BP-HN1)、膝痛穴(BP-UE2)、踝痛穴(BP-UE7)、肩痛穴(BP-LE6)、肘痛穴(BP-LE4)等穴位主要分布于上下肢,上肢的病变取下肢的相应穴位治疗,下肢的病变取上肢的相应穴位治疗。

5.3 对应取穴原则对应取穴原则主要是指前后、左右、上下对应的取穴原则。

如乳腺穴(BP-B3)为前后对应取穴,偏瘫穴(BP-HN4)鼻炎穴(BP-HN6)为左右对应取穴。

5.4 男左女右取穴原则男左女右取穴原则主要是指在人体上治疗疾病的穴位有两个,男性取左侧穴,女性取右侧穴,而且一次性治疗可以治愈疾病的取穴原则。

如感冒穴(BP-UE10)、头痛穴(BP-LE11)、腹痛穴(BP-LE5)。

5.5 左右交替取穴原则左右交替取穴原则主要是指未定性疾病,又不能一次治愈,而且是人体有两个穴位的情况下采取的取穴原则。

如痔疮穴(BP-UE3)、癫痫穴(BP-LE7)。

5.6 双侧同时取穴原则双侧同时取穴原则主要是指急症,又是人体有两个穴位的情况下采取的取穴原则。

针刺运动疗法取穴原则浅析及运用举验发表时间:2016-06-01T16:20:37.207Z 来源:《中国医学人文》2016年第3期作者:黄金玉[导读] 活动幅度、范围由小渐大,该法取穴少,见效快,很多急性疼痛性疾病甚至可起到立竿见影之效,值得推广应用。

黄金玉(云南省文山州中医医院针灸科 663000)【摘要】针刺运动疗法包括针刺和运动两个治疗因素,即在针刺的同时或在针刺之后或在针刺之前运动患部。

笔者自2003 年运用针刺运动疗法治疗急性疼痛性疾病,针刺运动疗法采用远部取穴,必要时配合局部取穴,该法见效快,疗效肯定,现将其取穴原则及运用举验报道如下:【关键词】针刺运动疗法、治疗、疼痛性疾病、取穴原则【中图分类号】 R2 【文献标号】 A 【文章编号】 2095-9753(2016)3-0211-01取穴原则:1. 经络辩证取穴法:将疼痛部位按经络辩证,如颈部疼痛属少阳经病变,可取少阳经之外关穴,右病取左,左病取右,针刺得气后边提插捻转行针边嘱患者左右旋转颈部,疼痛即可减轻或消失,行针后疼痛消失者即可出针,疼痛减轻或疼痛缓解不明显者可配合局部取穴,留针20 分钟后先取局部针灸针,再在外关边行针边嘱患者运动颈部;如项部疼痛属太阳经病变,可取太阳经之后溪穴,针刺得气后边提插捻转边嘱患者前屈、后伸项部,疼痛即可减轻或消失,必要时可配合局部取穴。

案1.:刘某,女,42 岁,干部,晨起突感颈部牵扯左肩疼痛,左右旋转不能,既往有颈椎病史,经外用云南白药膏、口服双氯芬酸钠不缓解,遂来诊。

查体:颈椎活动度,前屈5 度,后伸5 度,左右旋转5 度,左侧胸锁乳突肌紧张,完骨、肩井穴压痛(+),余(-)。

诊断颈椎病,经络辩证属少阳经病变,予针右侧外关穴,针刺得气后边行针边嘱患者左右旋转颈部,行针1 分钟,患者即感疼痛消失,活动自如,出针而愈。

案2. 李某,男,28 岁,农民,因车祸跌伤右肩关节疼痛,上举受限,至当地人民医院行X 线检查无脱位骨折,经外用云南白药气雾剂不缓解,一周后仍感上举不能,遂来诊,查体:右肩关节活动受限,上举、水平外展时上臂外侧中线疼痛剧烈,经络辩证属少阳经病变,取左侧外关,针刺得气后边捻转行针边嘱患者上举、外展上臂,行针2 分钟,患者即感疼痛疼痛明显减轻,再在局部针刺取穴肩髃、臂臑、肩前、肩贞穴,留针20 分钟出针,针刺两次而愈。

针刺取穴顺序导读:针刺取穴顺序是针灸辨证论治的一部分,辨证准确,施以相应的针序,可获良效。

古籍记载及临床医家经验总结,针刺取穴顺序有其一定的规律。

具体病证不同,针刺取穴顺序不同:中风先刺健侧,后刺患侧;痹证先远刺,后近刺;不寐之胃不和致卧不安,先和胃,后安神;特殊病症先刺特效穴。

按病势病性定序:缓证先刺治本之穴,急证先刺治标之穴;虚实病证,先刺补虚之穴,后刺泻实之穴。

按疾病传变定序:主客经传变定序;病有先后,先刺先病之穴。

另有沿经气流注定序及先刺主穴,后刺配穴定序。

临床中掌握一定的针刺取穴顺序规律,结合具体病证灵活运用,方可提高临床疗效术。

针刺取穴顺序按照一般教科书的内容编写,针刺包括体位选择,揣穴定穴,消毒,针具的选择,进针,补泻手法与出针等内容,但并没有告诉你针刺顺序。

临床常常用多个穴位治疗疾病,那么针刺施术顺序对于疗效是否存在影响?针刺顺序即依不同的病症按一定的顺序进行针刺治疗,针刺顺序是影响针刺疗效的重要因素。

《内经针灸类方语释》一书中曾提到针刺取穴顺序与施术先后对针刺疗效的影响。

临床用同一腧穴处方,由于施术先后不同,产生效果因之而异。

《灵枢·五色篇》中有记载“病生于内者,先治其阴,后治其阳,反者益甚”体现了腧穴针刺顺序对疗效的重要影响,《内经针灸类方语释》一书中曾举一病例,“如治一急性胃痛患者,取内关,中脘,足三里,并依此顺序施术,顷刻病减痛止,但在留针过程中给予行针时,其顺序恰于其反,结果其病又作,复又施术如前,才告痛止”。

此例可以看出,针刺取穴顺序与施术先后对针刺疗效影响之巨大。

而符文彬教授更是认为,针刺的不传之秘在于针刺顺序,足以见得针刺顺序的重要性。

关于针刺顺序规律,一般有几种取穴顺序规律,现简要整理介绍如下:一、主配穴处方中,先针主穴在一张针灸处方中,一般先针治疗主症的主穴,后针治疗兼症的配穴,此规律为临床基本规律,大多医生用此法。

若主穴非一个穴位,通常使用从上到下的顺序进行施术,而配穴也根据治病需要进行针刺顺序的选择。

针灸处方第三节针灸处方针灸处方(prescription of acupuncture and moxibustion)就是在中医理论尤其是经络学说等指导下,依据选穴原则(principles for point selection)和配穴方法(method of compatibility of points),选取腧穴并进行配伍,确立刺灸法而形成的治疗方案。

针灸处方包括两大要素即穴位和刺灸法。

一、穴位的选择穴位是针灸处方的第一组成要素,穴位选择否是精当直接关系着针灸的治疗效果。

在确定处方穴位时,我们应该遵循基本的选穴原则和配穴方法。

(一)选穴原则:就是临证选取穴位应该遵循的基本法则,包括近部选穴(selecting points in nearby location)、远部选穴(selecting points in distant location)和辨证对症选穴(selecting points according to symptoms or syndromes)。

近部选穴和远部选穴是主要针对病变部位而确定穴位的选穴原则。

辨证对症选穴是针对疾病表现出的证候或症状而选取穴位的原则。

1.近部选穴:就是在病变局部或距离比较接近的范围选取穴位的方法,是腧穴局部治疗作用的体现。

如巅顶痛取百会;胃痛选中脘;面瘫局部选颊车、地仓、颧髎,近部选风池。

2.远部选穴:就是在病变部位所属和相关的经络上,距病位较远的部位选取穴位的方法,?quot;经络所过,主治所及"治疗规律的体现。

如胃痛选足阳明胃经的足三里;上牙痛选足阳明胃经的内庭,下牙痛选手阳明大肠经的合谷穴等。

3.辨证对症选穴:辨证选穴就是根据疾病的证候特点,分析病因病机而辨证选取穴位的方法。

临床上有些病证,如发热、多汗、盗汗、虚脱、抽风、昏迷等均无明显局限的病变部位,而呈现全身症状,这时我们采用辨证选穴,如肾阴不足导致的虚热选肾俞、太溪;肝阳化风导致的抽风选太冲、行间等。

事实上耳穴疗法的效果受多种因素影响,其中主要取决于4个基本因素:诊断明、配方好、穴位准、手法对。

取穴原则如下:一、按特定穴取穴:如降压点—降压升压点—升压;脊柱沟—用于治疗脊后背痛;风溪穴(过敏取)有三抗一提功能(抗炎、抗过敏、抗风湿、提高机体免疫功能)所以能治疗风湿、炎症、过敏症等。

二、经验取穴:可根据临床成功经验取穴;用一成方取穴的经验,如小儿尿床,即取肾、膀胱、神经系统皮下、缘中、耳中五穴,疗效十分满意。

神门和枕均有镇静、安眠、阵痛等作用,称姊妹穴,故腹胀勿用。

三、相应部位取穴四、按藏象辨证取穴:即根据祖国医学中藏象学说的理论,按照各脏腑的生理功能进行辨证取穴的方法。

例如,藏象学说认为“心主神明”,故“心”穴可以用于治疗失眠、神经官能症、癔病等;又如治疗脱发,藏象学说认为“肾其华在发”,故可取“肾’’穴来治疗脱发,又如治疗皮肤病,藏象学说认为“肺主皮毛”,故取“肺”穴治疗各种皮肤病,再如治疗心血管疾病时,藏象学说认为“心与小肠机表里”,除取“心“穴外,再取“小肠”穴往往能取得满意的效果。

三、按经络学说取穴:即根据经络学说取穴的方法。

分为循经取穴和经络病候取穴。

1.循经取穴是根据经络的循行部位取穴,如坐骨神经痛(后支),其部位属足太阳膀胱经的循行部位,即取耳穴的“膀胱”穴治疗,又如臂之外侧痛,其部位属于少阳三焦经的循行部位,取耳穴“三焦”穴治疗,面三焦穴的发现和命名也是这样来的,再如偏头痛,其部位属足少阳胆经的循行部位,故取“胰胆”穴来治疗。

2.按经络病候取穴是根据经络之“是动病”和“所生病”的病候来取穴。

“是动病”——经脉病候的一类,出《灵枢经脉》篇,包括:①经脉循行径路的病症,如手阳明大肠经。

是动则病齿痛颈肿”。

②经脉经气变动引致所连络脏腑的病症,如手太阴肺经“是动则病肺胀满,膨膨而喘咳”,又如足少阴肾经从肾上贯肝膈,入肺中,“是动则病咳唾则有血,喝喝而喘”。

其病主要由经脉传来,非本脏腑所生,故名“是动”。

平衡针针法的技术操作规范平衡针针法是通过针刺体表的特定反应点治疗相关疾病的方法。

临床常用于颈肩腰腿痛、高血压、高血脂、糖尿病等疾病的治疗,具有安全简便、一穴多病、快速见效的特点。

一、基本操作方法(一)取穴原则1.特异性取穴特异性取穴主要是针对全身性疾病的取穴方法。

如降压穴、降脂穴、降糖穴、感冒穴等。

2.交叉性取穴交叉性取穴主要是指治疗部位与疾病部位的上下和左右交叉的取穴方法。

如治疗臀部疾病取对侧臂丛神经支配的肩关节部位的臀痛穴,治疗肩关节病变取下肢对侧坐骨神经支配的小腿部位的肩痛穴。

3.对称性取穴对称性取穴主要是指治疗部位与疾病部位左右对称或前后对称的取穴方法。

如治疗胸部的乳腺疾病取背部的乳腺穴,治疗右侧肩关节、肘关节、腕关节病变取对称的左侧肩关节相应部位平衡针穴位。

(二)持针方法1.根据不同平衡针穴位,选择不同长度的针具。

临床多- 1 -选用75毫米毫针。

2.取75%乙醇棉球一个,挤干备用。

3.将棉球固定在针尖上1~2厘米针体处,右手持该处进针。

该持针法在进针时不会造成针体弯曲,达到快速进针的目的。

(三)针刺方法1.提插手法包括上提和下插两个部分。

操作中通过改变针尖的方向、角度、深浅以获得针感。

主要适用于有特殊针感要求的平衡针穴位,如降压穴、降脂穴、肩痛穴等。

2.强化针感手法指针刺深度达到要求后采用的一种捻转手法。

通过拇指与示指按顺时针方向旋转捻动针体发生滞针,然后再按逆时针方向旋转捻动针体并出针。

主要适用于病情较重、有特殊针感要求的平衡针穴位,如偏瘫穴、面瘫穴、胸痛穴、胃痛穴等。

3.一步到位手法指针刺深度在1寸以内的针刺手法,适用于比较浅表的穴位,进针后即可出针,原则上不提插、不捻转。

如明目穴、牙痛穴、踝痛穴等,症状较重时可给予轻度提插、捻转。

4.两步到位手法指针刺深度在2寸以内的针刺手法,第一步将针尖刺入- 2 -体内,第二步将针体刺入达到要求的深度。

进针后即可出针,不提插、不捻转。

如耳聋穴、过敏穴、痔疮穴、胸痛穴等。

耳朵全息图与反射区! - -臨床經驗上,耳穴點壓的療效最佳,其次是足療,再其次是手療,最後才是體穴。

耳穴疗法的取穴原则再全面了解病史的基础上,分清疾病的主次,恰当地进行取穴,可根据相应部位,中医辨证,耳穴功能和临床经验的原则来取穴。

、

耳穴疗法的取穴准绳

再全面了解病史的基础下,分清疾病的从次,恰当地进止取穴,可根据相当部位,中医辨证,耳穴功能和临床经验的准绳来取穴。

(1)根据相当部位取穴:内净、肢体、器官等发死病变,正在耳郭相当部位有压痛点(或反当点),可做为取穴的根据。

例如胃病取胃穴,踝关节扭伤取踝关节穴等,可用钝尾探棒查觅出压痛点。

(2)根据中医理论辨证取穴:根据中医净腑教道,肝取胆,口取大肠,肾取膀胱,脾取胃互为表里,果此肝病又取胆穴,口净病取大肠穴,肠炎取肺穴。

根据肝开窍于目,口开窍于舌,脾开窍于口(唇),肺开窍于鼻,肾开窍于耳的中医理论,果此眼病又取肝穴,中耳炎取肾穴,鼻炎取肺穴。

根据肝从筋,口从血,脾从肌肉,肺从皮毛,肾从骨的理论,果此皮肤病又取肺穴,骨科病取肾穴,肌肉病又取脾穴。

(3)根据中医理论取穴:皮量下穴有调理大脑皮层的功能,果此神经零碎的病症要取皮量下穴,交感穴有调理自从神经的功能,果此内净病痛要取交感穴,平喘穴有调理呼呼中枢及抗过敏的功能,果此哮喘要取平喘穴。

(4)根据临床经验取穴:经过大量临床理论,分结了医乱疾病的有效耳穴,如眼穴、肝穴、脾穴能医乱麦粒肿;神门穴、皮量下穴、热穴及相当部位(如踝关节扭伤,相当部位的耳穴非踝),能医乱扭伤;颈椎穴、颈穴、神门穴、中死殖器穴能医乱落枕;枕穴、额穴、枕大神经穴、神门穴、皮量下穴能医乱尾痛。

中医治疗取穴原则中医治疗取穴是中医学中的一项重要技术,通过刺激特定的穴位,调整人体的气血运行,达到治疗疾病的目的。

中医治疗取穴原则是指在选择穴位时应遵循的一些基本原则,包括穴位选择、刺激方法等。

本文将详细介绍中医治疗取穴原则的相关内容。

一、穴位选择原则1.依据病症选择穴位:根据患者的具体病症选择相应的穴位。

中医学认为,每个穴位都有其特定的功能,对应不同的病症。

例如,足三里穴位可以治疗脾胃虚弱、肠胃功能紊乱等病症;太冲穴位可以治疗失眠、焦虑等病症。

2.针对个体差异选择穴位:不同的人体体质、病情差异会对穴位的选择产生影响。

中医师需要根据患者的具体情况,选择适合其体质和病情的穴位进行治疗。

3.依据经络走向选择穴位:中医学认为人体内有经络系统,通过经络可以调节人体的气血运行。

在选择穴位时,需要考虑经络的走向,选择适合的穴位进行治疗。

4.依据穴位的特定作用选择穴位:每个穴位都有其特定的作用,中医师需要根据病情选择具有相应作用的穴位。

例如,风池穴可以治疗头痛、眩晕等病症;合谷穴可以治疗手腕疼痛、鼻塞等病症。

二、刺激方法原则1.针刺刺激:针刺是中医治疗取穴的主要方法之一。

在针刺过程中,需要注意针刺的深度、角度和力度。

中医师需要根据病情和患者的体质选择合适的针刺方法,以达到最佳的治疗效果。

2.艾灸刺激:艾灸是中医治疗取穴的另一种常用方法。

通过燃烧艾草产生的热量,对穴位进行刺激,以调理气血运行。

艾灸可以根据需要选择直接灸或间接灸的方法进行。

3.按压刺激:按压是一种简单而常用的刺激方法。

通过用手指或按压器对穴位进行按压,以达到调理气血的目的。

按压刺激可以根据需要选择不同的力度和频率。

4.推拿刺激:推拿是中医治疗取穴的另一种常用方法。

通过对穴位周围的组织进行推拿,以调理气血运行。

推拿可以根据需要选择不同的手法和力度。

三、治疗原则1.辨证施治原则:中医治疗取穴需要根据患者的具体病情进行辨证施治。

中医师需要通过望、闻、问、切等方法,综合分析患者的症状和体征,确定病症的性质和病机,从而选择合适的穴位进行治疗。

中医治疗取穴原则

中医治疗取穴原则主要有以下几种:

1.近部取穴:也叫局部取穴,是指根据“腧穴所在,主治所能”的

规律,在患者病变局部或邻近部位取其经络穴位。

如面瘫取颊车穴,胃痛取中脘穴等。

阿是穴实际上也属于近取方法。

临床上,一般躯体器官病证多选用病变局部腧穴,如鼻病取迎香穴等;而五脏六腑病证多选用患病脏腑邻近部位的腧穴,如胃病取胃俞穴等。

2.远部取穴:根据穴位主治功能,选取离病变部位较远的穴位进行

针灸治疗。

3.随证取穴:即根据病症选取穴位进行治疗。

以上信息仅供参考,建议咨询专业医生获取更准确的信息。

电针疗法的取穴原则正确的选取穴位与疗效的好坏有十分密切的关系。

电针取穴的主要方法有辨证取穴、循经取穴、局部取穴、神经节段取穴、微针法取穴、经验取穴等。

辨证取穴辨证取穴,即根据四诊综合分析全身症状体征,通过脏腑、八纲、三焦、经络等辨证方法,来确定疾病的病因、病机、病位和相应的治疗法则,进而选取相应的穴位进行电针治疗。

循经取穴循经取穴是根据经络循行的理论为指导进行的一种选穴方法,是针灸治病选穴的基本规律和重要方法。

分为两种情况:一是某一经脉发生病变,就在该经取穴,首先要根据辨证明确病变脏腑及经络,即选此经穴位电针,即所谓“辨证归经,按经取穴”。

如胃脘疼痛,病在胃经,选取胃经的足三里电针;二是选取经过病变部位的经脉上的穴位,即“经脉所过,主治所及“。

如腰背有疾,因足太阳经经过腰背,取该经穴位委中等。

局部取穴局部取穴就是在病灶局部、痛点以及内脏病变相对应体表投影部位选穴进行电针。

它是根据每一穴位都能治疗所在部位的局部病变和“以痛为腧”的特性确定的。

旨在就近调整受病经络、器官、脏腑的阴阳气血,使阴阳平衡。

局部取穴有三个含义:1.在病灶局部取穴。

如腱鞘囊肿在囊肿上刺入两根毫针,加以电针;2.在痛点处取穴,即哪里按压疼痛就取哪里。

如棘上韧带损伤,就在压痛最明显处电针;3.选取内脏病变在体表的投影部位取穴。

如胆囊炎取承满,胃炎取中脘。

按神经分布取穴按神经分布取穴,就是按照神经学说,在脑和脊神经及其神经丛、神经下通路上取穴。

有人曾具体研究了324穴5cm针周范围内的神经分布,结果发现323穴均由脑或脊神经支配,且与相关脏器神经同属一脊髓节段,或在该内脏所属神经节段的范围内,就连表里两经穴位的支配神经也基本隶属同一神经节段,十二经脉的四肢穴位也通过周围神经到过相应脊髓节段与交感神经相连。

《灵枢·卫气》指出:“气在胸者,止之膺与背俞;气在腹者,止之背俞与冲脉。

”这样的划分,与现代的神经节段划分是非常相似的。

穴位治病取穴法则精选

作者:管理员添加时间:2013-11-24 21:24:07 浏览:

(1)手三里:穴属手阳明大肠经。

《针灸大成》:“手三里主霍乱遗矢,失音气,齿痛,颊颌肿,累疬,手臂不仁,肘挛不伸,中风口噼,手足不遂。

”

单穴应用:现代临证常用之治疗诸如:颈椎病,落枕,肩周炎,腰扭伤,腿痛,三叉神经痛,鼻衄,退热,支气管哮喘,小儿重症肺炎,流行性腮腺炎,中风上肢麻木,呃逆等。

痹症方面:吾临证常习惯用之治疗诸如:落枕,腰扭伤(距脊柱后正中线0.5寸处之腰扭伤。

《针灸甲乙经》:“腰痛不可俯仰,手三里主之。

”)及膝关节之“关节鼠”导致的病症。

(2)曲池:穴属手阳明大肠经。

《针灸大成》:“曲池主绕踝风,手臂红肿,肘中痛,偏风半身不遂,恶风邪气,风瘾疹,喉痹不能言,胸中烦满,臂膊疼痛,筋缓提物不得,挽弱开,屈伸难,风痹,肘细无力,伤寒余热不尽,皮肤干燥,瘈疭,癫疾,举体痛痒如虫啮,皮脱作疮,皮肤痂芥,妇人经脉不通。

”

单穴应用:现代常用之治疗诸如:呃逆,预防痢疾,百日咳,高热,过敏性鼻炎,皮肤病,急性乳腺炎,网球肘,急性腰扭伤,胁肋痛,高血

压,青光眼降眼压,感冒等病证。

但现在最多用于治疗皮肤病,退热等病证。

痹症方面:吾临证常用之治疗胁肋痛(酌配丘墟透照海)及胸椎下段脊柱痛(酌配水沟穴)等病证。

(3)后溪:穴属手太阳小肠经。

又为八脉交会穴之一,通督脉。

《针灸大成》:“后溪主疟寒热,目赤生翳,鼻衄,耳聋,胸满,头项强不得回顾,癫疾,臂肘挛急,痂疥等。

”

单穴应用:现代常用之治疗颈椎病,落枕,肩周炎,胸胁屏伤,急性腰扭伤,急性胸、腰椎小关节紊乱综合征,坐骨神经痛,手指挛急,小儿高热,癔病,面肌抽搐,荨麻疹,环口黄水疮,麦粒肿,急性结膜炎,面瘫,背寒肢冷等。

后溪穴是吾针灸临证用之最为频繁的穴位之一。

在治疗痹证方面,余临证用之常有针入痛止之效也!如:后溪(双)+人中+绝骨(双)治疗急性腰扭伤,腰椎间盘突出之腰痛;肩周炎之肩后痛;落枕之督脉、足太阳经型;颈椎病之督脉、太阳经型颈痛;肱骨内上髁炎之手太阳之经筋病(肘内锐骨痛)。

(4)内关:穴属手厥阴心包经,为络穴,又为八脉交会穴之一,通阴维脉。

《针灸大成》:“内关主手中风热,失志,心痛,目赤,支满肘挛。

实则心暴痛,泻之;虚则头强,补之。

”

单穴应用:现代常用之治疗诸如:心脏神经官能症,冠心病,心绞痛,急性心肌梗塞,心律失常,风湿性心脏病,过敏性休克,低脉压综合征,高血压,头痛,癔病,无脉症,哮喘,咽喉肿痛,呕吐,呃逆,胃脘痛,急性腹痛,原发性痛经,急性乳腺炎,急性荨麻疹,落枕,胸胁屏伤,急性腰扭伤,突发性耳聋,舌麻症,嗜笑症,高山病,虐疾等。

痹症方面:吾则常用之治疗风湿寒性膝关节痛。

(内关治膝痛为杨维杰先生独创。

在董氏奇穴里面,有许多奇穴既能治心脏病,又能治膝关节痛,其机理若何?很值得深入研究----)

(5)大杼:穴属足太阳膀胱经,又为八会穴之一,为骨会。

《针灸大成》:“大杼主膝痛不可屈伸,伤寒汗不出,腰脊痛,胸中郁郁,热甚不已,头风振寒,颈强不可俯仰,头旋,劳气咳嗽,身热目眩,腹痛,僵作不能久立,烦满里急,身不安,筋挛癫疾。

”

单穴应用:现代常用之治疗牙痛,麦粒肿,颈椎病,风湿性膝关节炎,急性腰扭伤等。

痹症方面:吾临证用之治疗膝关节增生性骨关节炎为最多。

(6)阳陵泉:穴属足少阳胆经,又为八会穴之一,为筋会。

《针灸大成》:“阳陵泉主膝中不得屈,髀枢膝骨冷痹,脚气、膝股内外廉不仁,偏风半身不遂,脚气无血色,苦嗌中介然,头面肿,足筋挛。

”

单穴应用:现代常用之治疗胁痛,胆绞痛,口苦,眩晕,偏头痛,面瘫,小儿肌性斜颈,落枕,肩周炎,急性腰扭伤,萎证等。

痹症方面:吾临证则用之治疗肩周炎和网球肘为最多。

(7)大巨:穴属足阳明胃经。

《针灸大成》:“大巨主小腹胀满,烦渴,小便难,偏枯,四肢不收,惊悸不眠。

”

单穴应用:《铜人经》云:“大巨为足阳明脉气所发”。

萎证有独取阳明之说。

故现代常用之治疗下肢不举,萎软无力等。

临证常用之治疗膝关节增生性骨关节炎。

临症除用大巨外,亦常辩证选尺泽,大杼,太溪+曲泉治之。

(8)髀关:穴属足阳明胃经。

《针灸大成》:“髀关主腰痛,足麻木,膝寒不仁,萎痹,股内筋络急,不屈伸,小腹引喉痛。

”

单穴应用:现代应用偶有所见,如【《中国针灸》2004,24(7):515,赵树玲,独刺髀关穴治疗足背部疼痛】报道说,髀关穴治疗足背部疼痛,疗效立杆见影,值得一试!

痹症方面:髀关穴古文献记载似乎在治疗痹症方面应用较多。

但吾临证常用之治疗足背部正中疼痛及肩髃处疼痛(与三间穴相须为用)等。