腹针通用穴位及取穴方法

- 格式:doc

- 大小:72.57 KB

- 文档页数:13

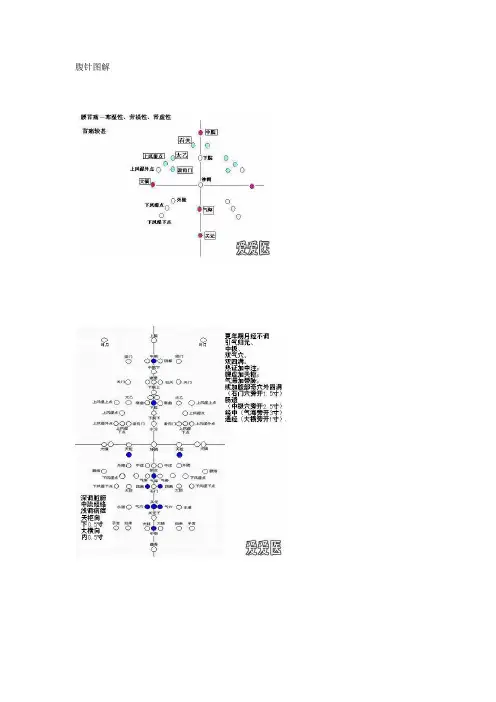

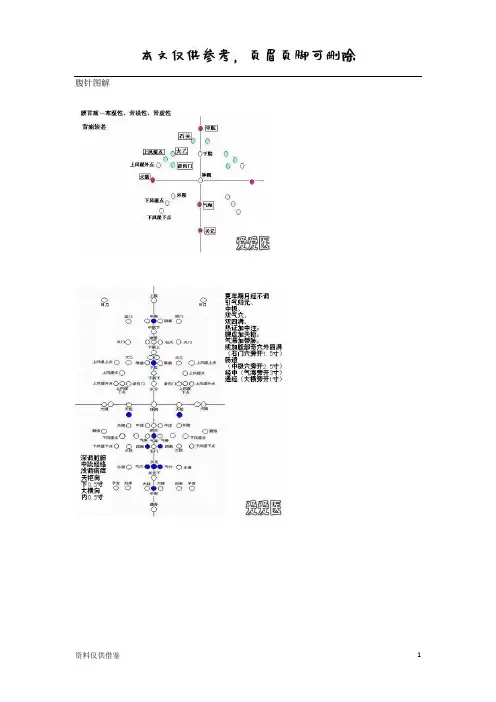

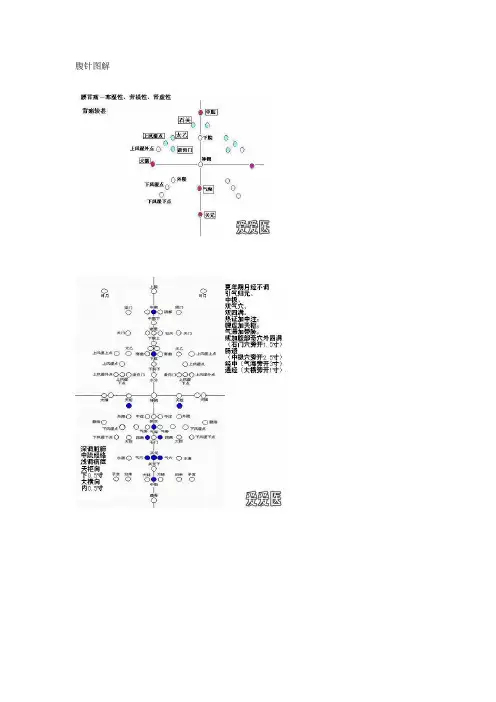

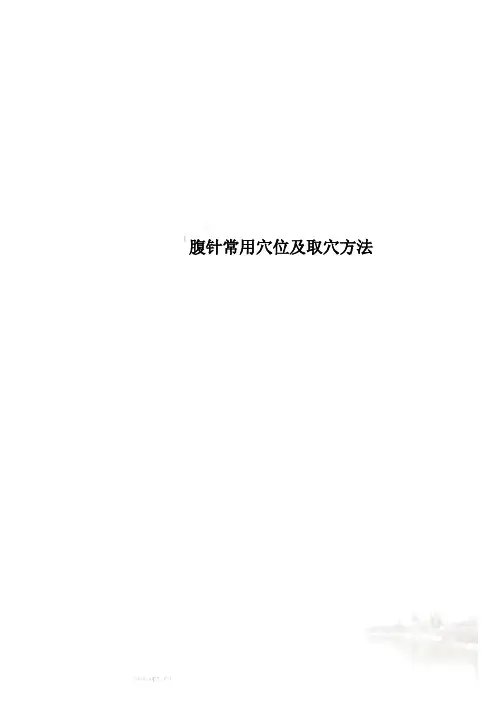

腹针图解腹部常用穴位的定位和功能腹针要求临床病人在首次治疗时必须对腹部的基本定位穴位进行准确的度量,对于疗效欠佳的患者在治疗的过程中要求按照取穴的规范进行反复的校对。

(1)中脘(2)下脘(3)水分(4)神阙(5)阴交(6)气海(7)石门(8)关元(9)商曲(10)气旁(11)气穴(12)滑肉门(13)天枢(14)外陵(15)水道(16)上风湿点、上风湿外点(17)大横(18)下风湿点、下风湿外点⑴中脘定位:神阙穴上4寸的任脉上功能;胃的募穴,主治:胃炎、胃溃疡、胃下垂、胃痛、消化不良、呕吐、腹胀、腹泻便秘、痢疾、高血压、神经衰弱、精神病、虚劳吐血、气喘等疾病。

⑵下脘定位:神阙穴上2寸的任脉上功能:任脉的经穴,可以治疗消化不良、胃痛、胃下垂、腹泻、反胃等疾病。

⑶水分定位:神阙穴上1寸的任脉上功能:腹水、呕吐、腹泻、肾炎、肠鸣泄痢、小便不通等疾病。

⑷神阙定位:脐之正中取之功能:急慢性肠炎、慢性痢疾、小儿乳痢脱肛、肠结核、水肿、臌胀、中风脱症、中暑、妇人血冷不受胎气等疾病。

定位:脐下1寸的任脉上功能:腹痛冲心、不得小便、水肿、疝痛、阴汗湿痒、腰膝拘挛、月经不调、崩漏、带下、子宫脱垂、产后恶露不止绕脐痛等疾病。

⑹气海定位:神阙穴下1.5寸的任脉上功能:下焦虚冷、呕吐不止、腹胀、腹痛、肠麻痹、遗尿、尿频、尿潴留、遗精、阳痿、赤白带下、月经不调、虚阳不足、惊恐不卧、神经衰弱、四肢厥冷等疾病。

⑺石门(别名:绝孕,禁针)定位:神阙穴下2寸的任脉上功能:腹胀坚硬、水肿、尿潴留、小便赤不利、小腹痛、泄泻、身寒热、咳逆上气、呕血、疝气疼痛、产后恶露不止、崩漏、闭经、乳腺炎、妇人绝孕等疾病。

⑻关元(别名:丹田)定位:神阙穴下3寸的任脉上功能:诸虚百损、脐下绞痛、腹痛腹泻、肾炎、月经不调、妇女不孕、痛经、盆腔炎、血崩、子宫脱垂、遗精、阳痿、遗尿闭经、带下、尿路感染、产后恶露不止、疝气等疾病。

⑼商曲定位:下脘旁开5分处取之功能:腹中切痛、积聚不嗜食、目赤痛从内眦始、腹膜炎、颈肩疼痛等疾病。

腹针穴位及常见病症腹针穴位及主治关元0 ′ 3部位:脐下3寸,中极穴上1寸处取之。

主治:诸虚百损,脐下绞痛,腹痛腹泻,肾炎,月经不调,痛经,盆腔炎,血崩,子宫脱垂,遗精,阳痿,遗尿经闭,带下,不孕,尿路感染,产后恶露不止,疝气等。

石门:0 ′ 2部位:脐下2寸,关元穴下1寸取之。

主治:腹胀坚硬,水肿,尿潴留,小便赤不利,小腹痛,泄泻,身寒热,咳逆上气,呕血,气疼痛,产后恶露不止,闭经,乳腺炎等。

气海0 ′ 1.5部位:脐下1.5寸分,当脐与关元连线之中点处取之。

主治:下焦虚冷,呕吐不止,腹胀,腹痛虚阳不足,惊恐不卧,神经衰弱,奔豚七疝,脐下冷气,阳脱欲死,阴证伤寒阴缩,四肢厥冷,肠麻痹,遗尿,尿潴留,遗精,阳痿,赤白带下,月经不调,痛经。

神阙0 ′ 0部位:脐之正中取之。

主治:急慢性肠炎,慢性痢疾,肠结核,水肿臌胀,中风脱症,中暑,小儿乳痢脱肛,风痛角弓反张,妇人血冷不受胎气等。

水分0 ′ 1部位:脐上1寸取之。

主治:腹水,呕吐,腹泻肾炎,肠鸣泄泻,癖块连脐,反胃等。

下脘0 ′ 2部位:脐上2寸取之。

主治:消化不良,胃痛,胃下垂,腹胀,身肿呕逆不食等。

中脘0 ′ 4部位:脐上4寸取之。

主治:胃炎,胃溃疡,胃下垂,胃扩张,急性肠梗阻,胃痛,呕吐,腹胀,腹泻便秘,消化不良,高血压,神经衰弱,精神病,虚劳吐血,五膈五噎,痢疾、气喘、黄疸等。

上脘0 ′ 5部位:脐上5寸取之。

主治:心痛腹胀,心中烦热,饮食不化,腹中雷鸣,反胃呕吐,奔豚,伏梁,气胀,积聚,黄疸。

气穴3 ′ 0.5部位:关元穴旁5分处取之。

主治:奔豚痛引腰脊,泻痢,月经不调,带下、不孕症,尿路感染,腹泻等。

商曲2 ′ 0.5部位:下脘旁开5分取之。

主治:腹中切痛,积聚不嗜食,目赤痛从内眦始,腹膜炎等。

滑肉门1 ′ 2部位:水分穴旁开2寸处取之。

主治:癫痫,呕逆吐血,重舌舌强,胃肠火,哮喘等。

天枢0 ′ 2部位:脐正中穴旁开2寸处取之。

主治:奔豚,呕吐,泄泻,赤白痢,食不化,水肿腹胀肠鸣,冷气绕脐切痛,烦满便秘,赤白带下,月水不调节器,淋浊,不孕癫痫。

![薄氏腹针疗法(腹针总论、常用穴位定位及功能配图、针刺手法、急症的治疗)[内容充实]](https://uimg.taocdn.com/45c09a0702768e9950e73847.webp)

腹针图解腹部常用穴位的定位和功能腹针要求临床病人在首次治疗时必须对腹部的基本定位穴位进行准确的度量,对于疗效欠佳的患者在治疗的过程中要求按照取穴的规范进行反复的校对。

(1)中脘(2)下脘(3)水分(4)神阙(5)阴交(6)气海(7)石门(8)关元(9)商曲(10)气旁(11)气穴(12)滑肉门(13)天枢(14)外陵(15)水道(16)上风湿点、上风湿外点(17)大横(18)下风湿点、下风湿外点⑴中脘定位:神阙穴上4寸的任脉上功能;胃的募穴,主治:胃炎、胃溃疡、胃下垂、胃痛、消化不良、呕吐、腹胀、腹泻便秘、痢疾、高血压、神经衰弱、精神病、虚劳吐血、气喘等疾病。

⑵下脘定位:神阙穴上2寸的任脉上功能:任脉的经穴,可以治疗消化不良、胃痛、胃下垂、腹泻、反胃等疾病。

⑶水分定位:神阙穴上1寸的任脉上功能:腹水、呕吐、腹泻、肾炎、肠鸣泄痢、小便不通等疾病。

⑷神阙定位:脐之正中取之功能:急慢性肠炎、慢性痢疾、小儿乳痢脱肛、肠结核、水肿、臌胀、中风脱症、中暑、妇人血冷不受胎气等疾病。

⑸阴交定位:脐下1寸的任脉上功能:腹痛冲心、不得小便、水肿、疝痛、阴汗湿痒、腰膝拘挛、月经不调、崩漏、带下、子宫脱垂、产后恶露不止绕脐痛等疾病。

⑹气海定位:神阙穴下1.5寸的任脉上功能:下焦虚冷、呕吐不止、腹胀、腹痛、肠麻痹、遗尿、尿频、尿潴留、遗精、阳痿、赤白带下、月经不调、虚阳不足、惊恐不卧、神经衰弱、四肢厥冷等疾病。

⑺石门(别名:绝孕,禁针)定位:神阙穴下2寸的任脉上功能:腹胀坚硬、水肿、尿潴留、小便赤不利、小腹痛、泄泻、身寒热、咳逆上气、呕血、疝气疼痛、产后恶露不止、崩漏、闭经、乳腺炎、妇人绝孕等疾病。

⑻关元(别名:丹田)定位:神阙穴下3寸的任脉上功能:诸虚百损、脐下绞痛、腹痛腹泻、肾炎、月经不调、妇女不孕、痛经、盆腔炎、血崩、子宫脱垂、遗精、阳痿、遗尿闭经、带下、尿路感染、产后恶露不止、疝气等疾病。

⑼商曲定位:下脘旁开5分处取之功能:腹中切痛、积聚不嗜食、目赤痛从内眦始、腹膜炎、颈肩疼痛等疾病。

腹针图解腹部常用穴位的定位和功能腹针要求临床病人在首次治疗时必须对腹部的基本定位穴位进行准确的度量,对于疗效欠佳的患者在治疗的过程中要求按照取穴的规范进行反复的校对。

(1)中脘(2)下脘(3)水分(4)神阙(5)阴交(6)气海(7)石门(8)关元(9)商曲(10)气旁(11)气穴(12)滑肉门(13)天枢(14)外陵(15)水道(16)上风湿点、上风湿外点(17)大横(18)下风湿点、下风湿外点⑴中脘定位:神阙穴上4寸的任脉上功能;胃的募穴,主治:胃炎、胃溃疡、胃下垂、胃痛、消化不良、呕吐、腹胀、腹泻便秘、痢疾、高血压、神经衰弱、精神病、虚劳吐血、气喘等疾病。

⑵下脘定位:神阙穴上2寸的任脉上功能:任脉的经穴,可以治疗消化不良、胃痛、胃下垂、腹泻、反胃等疾病。

⑶水分定位:神阙穴上1寸的任脉上功能:腹水、呕吐、腹泻、肾炎、肠鸣泄痢、小便不通等疾病。

⑷神阙定位:脐之正中取之功能:急慢性肠炎、慢性痢疾、小儿乳痢脱肛、肠结核、水肿、臌胀、中风脱症、中暑、妇人血冷不受胎气等疾病。

⑸阴交定位:脐下1寸的任脉上功能:腹痛冲心、不得小便、水肿、疝痛、阴汗湿痒、腰膝拘挛、月经不调、崩漏、带下、子宫脱垂、产后恶露不止绕脐痛等疾病。

⑹气海定位:神阙穴下1.5寸的任脉上功能:下焦虚冷、呕吐不止、腹胀、腹痛、肠麻痹、遗尿、尿频、尿潴留、遗精、阳痿、赤白带下、月经不调、虚阳不足、惊恐不卧、神经衰弱、四肢厥冷等疾病。

⑺石门(别名:绝孕,禁针)定位:神阙穴下2寸的任脉上功能:腹胀坚硬、水肿、尿潴留、小便赤不利、小腹痛、泄泻、身寒热、咳逆上气、呕血、疝气疼痛、产后恶露不止、崩漏、闭经、乳腺炎、妇人绝孕等疾病。

⑻关元(别名:丹田)定位:神阙穴下3寸的任脉上功能:诸虚百损、脐下绞痛、腹痛腹泻、肾炎、月经不调、妇女不孕、痛经、盆腔炎、血崩、子宫脱垂、遗精、阳痿、遗尿闭经、带下、尿路感染、产后恶露不止、疝气等疾病。

⑼商曲定位:下脘旁开5分处取之功能:腹中切痛、积聚不嗜食、目赤痛从内眦始、腹膜炎、颈肩疼痛等疾病。

腹针常用穴位及取穴方法取穴:以腹针引气归元方(中脘、下脘、气海、关元)为主穴;配穴:腹四关(双侧滑肉门、外陵),调脾气(双侧大横穴).方法:先测准腹针穴位,以确保疗效,然后常规消毒,用薄氏腹针专用针S4×40(34号)毫针迅速刺入皮下,然后缓慢进针到地部,进针时首先应避开毛孔、血管及疤痕,然后施术要轻、缓。

如针尖抵达预计深度时,一般采用只捻转不提插或轻捻转、慢提插的手法,使腹腔内大网膜有足够的时间游离。

施术分3步进行,即候气、行气、催气。

进针后停留3~5分钟为候气;3~5分钟后再捻转,使局部产生针感为行气;再隔5分钟行针1次,使之向远端传导为催气。

留针30分钟。

其间在神阙加灸架灸。

每曰1次,每周5次(周六、周日休息),4周为1疗程。

结论薄氏腹针治疗慢性荨麻疹近期疗效与西替利嗪相当,但无抗组胺药物的不良反应,较为安全,是治疗慢性荨麻疹的理想方法之一。

1、膝关节术后疼痛薄氏镇痛处方:水分(M)、气旁(M、健侧)、关元(D)、外陵(M、患侧)、下风湿点(S、患侧)。

根据切口的位置加穴:膝关节内侧…下风湿内点、膝关节外侧~下风湿点、膝关节中间一下内与下风湿连线上。

2、带状疱疹后遗神经痛主要处方为:引气归元;滑肉门(患)和上风湿点(患),另取病变区相应点,若干穴位.前者深刺(D),中者中刺(M),后者浅刺(S).同时采用浮针治疗,主要在患者病区取点.结论采用腹针和浮针并用时,对该种病症止痛效果很好,并且治疗方法无痛,易于患者接受,患者康复快,无副作用。

3、无先兆偏头痛处方:中脘、阴都或中脘梅花刺、阴都三角刺。

辩证加减:血虚头痛加气海、天枢(双)。

瘀血头痛加气海、关元、滑肉门(双)。

针刺前首先明确无肝脾肿大等阳性体征再施治,患者取仰卧位,选用40一60mm长度的毫针,避开毛孔及血管、疤痕,施术分三步进行,即候气、行气、催气。

进针后停留3~5分钟为候气:3~5分钟后再捻转,使局部产生针感为行气:再隔5分钟行针1次,使之向四周或远端传导为催气。

、腹针常用穴位及取穴方法穴位是针灸治疗的施治部位,每个穴位都是在体表的标准定位点,穴位的穴性是根据不同的穴位在临床上的不同功能确定的,每一个穴位都具有一定的相对特异性。

任何穴位都是已知的定位点,而决不是任意点,这是腹针疗法对穴位的认识和基本的理念。

因此,准确的定位取穴和对每个腹部穴位的穴性进行了解是学习腹针的基础。

腹部穴位有“差之毫厘,缪之千里”的特点,必须严格执行腹针的定位标准和操作规范。

1.腹部穴位的取穴方法1.1腹部分寸的标定:比例寸取穴法(1)上腹部分寸的标定:中庭穴至神阙穴确定为8寸(2)下腹部分寸的标定:神阙穴至曲骨穴确定为5寸(3)侧腹部分寸的标定:从神阙、经天枢穴至侧腹部确定为6寸1.2腹部分寸的测量:水平线法(1)上腹部中庭穴至神阙穴确定为8寸是指病人平卧时,中庭至神阙穴两个穴位点之间的水平线上的直线距离为8寸。

(2)下腹部神阙穴至曲骨穴确定为5寸是指病人平卧时,神阙穴至曲骨穴两个穴位点之间的水平线上的直线距离为5寸。

(3)侧腹部从神阙、通过天枢穴至侧腹部确定为6寸是指病人平卧时,侧腹部的止点至神阙穴两个穴位点之间的水平线上的直线距离为6寸。

水平线、比例寸的取穴方法是腹针排除人体因为胖瘦形成的个体差异而采取的取穴方法。

1.3任脉的定位任脉位于腹白线的下边,是否能够准确地对任脉的位置进行判断是影响正确取穴的主要因素。

分辨任脉的定位有二种方法。

(1)、观察毛孔的走向(2)、分辨任脉的色素沉着为了大家便于记忆,特编腹针取穴歌诀如下:腹针取穴要认真,反复度量莫走神;上八下五旁开六,起止摸准尺端平。

中庭曲骨需祥辩,更查任脉何处行;色素沉着毛孔定,毫厘不差要记清。

2、腹部常用穴位的定位和功能1中脘神阙穴上4寸的任脉上胃的募穴,主治:胃炎、胃溃疡、胃下垂、胃痛、消化不良、呕吐、腹胀、腹泻便秘、痢疾、高血压、神经衰弱、精神病、虚劳吐血、气喘等疾病。

相当于口,可以治疗口、鼻、牙部及头面部的各种疾病2下脘神阙穴上2寸的任脉上任脉的经穴,可以治疗消化不良、胃痛、胃下垂、腹泻、反胃等疾病。

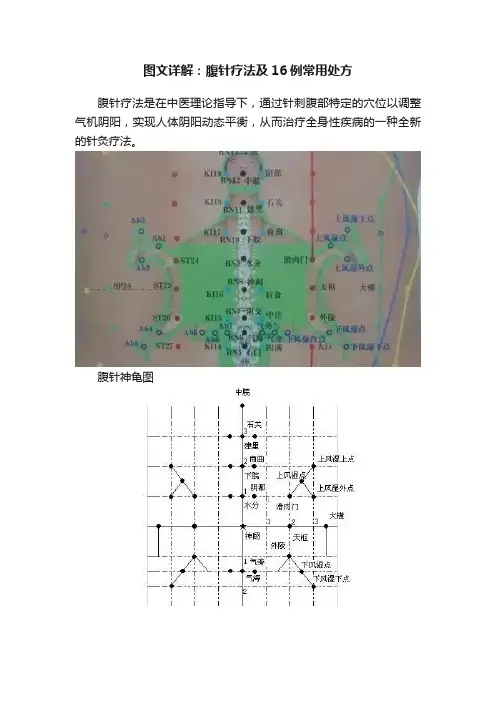

图文详解:腹针疗法及16例常用处方腹针疗法是在中医理论指导下,通过针刺腹部特定的穴位以调整气机阴阳,实现人体阴阳动态平衡,从而治疗全身性疾病的一种全新的针灸疗法。

腹针神龟图原理:它以中医理论为指导,其精华是以腹部的神阙为调控系统,提出人之先天,从无形的精气到胚胎的形成,完全依赖于神阙系统。

从中医的角度来看,腹部不仅包括了内脏中的许多重要的器官,而且还分布着大量的经脉,气血向全身输布,也是审察症候,诊断、治疗疾病的重要部位。

因此其治疗内脏疾病和慢性全身疾病疗效显优势。

其治疗体系为以腹部的肚脐为中心进行调控,因为人在出生前,脐带是维系生命的纽带,人体的生长发育所需的营养依赖于脐带的输送。

腹部又是五脏六腑会聚的地方,所以采取腹部穴位治疗可调整全身的经络,而达到治疗全身疾病的目的。

特点:1. 理论上创立了先天经络学说(理论)2. 临床上发明了“神龟图”3. 方法上体现了中医防治疾病精髓,脏腑经络局部同时并举4. 使用上无痛、安全、有效成为腹针疗法一大特色,患者乐于接受5. 取穴上突出规范化操作特点治疗范围:该疗法治疗范围广,涉及病症多,过敏性鼻炎、痛风、哮喘、椎管狭窄、强直性脊柱炎、高血压、糖尿病、失眠、抑郁症、耳鸣、耳聋、胆囊炎、胰腺炎、中风后遗症、黄褐斑、青春痘、面神经麻痹、面肌痉挛、帕金森、肥胖症、阳痿、胃肠疾患、肠易激综合征、长期便秘、反复口腔溃疡、儿童假性近视、痛经、闭经、月经不调、子宫肌瘤、乳腺增生等妇科疾患、颈腰椎膝踝关节痛、坐骨神经痛、肩周炎、网球肘、偏头痛、带状疱疹后遗痛等绝大多数疼痛病症均有显著疗效。

针具:腹针针具根据针具的不同直径分为A、B、C三类,分别为Φ0.22mm、Φ0.20m m、Φ0.18mm;每类中又根据针具的不同长度分为I型、II型、III型,分别为50mm、40mm、30mm。

基本技术:腹针取穴方法1、腹部分寸的标定:骨分寸取穴法。

上腹部分寸的标定:中庭穴至神阙穴确定为8寸。

腹针疗法_取穴原则及方法需要别人解答的题目:常用的毫针品类、进针方法、取穴原则及方法?最合适的解答:1毫针的规格主要以针身的直径和长度区分。

一般临床以粗细28~30号(0.32~0.38mm)和长短为1 ~3 寸(25~75mm)者最为常用。

短针多用于耳针及浅刺中之用,长针多用于肌肉丰盛部穴道的深刺和某些穴道作横向透刺之用。

2 2.进针法(1)单手进针法:术者以大拇指、食指持针,中指端抵住腧穴,手指头肚儿紧靠针身下段。

当拇、食指向下用力压按时,中指随之屈曲,将针刺入,直刺至所要求的深度。

现实上,此法是以刺手的中指代替了押手的作用,具有简便、快捷、灵活的独特之处。

该法多用于较短毫针的进针。

(2)双手进针法:即左右双手配合,协同进针。

根据押手匡助动作的不同,又分为指切进针法、夹持进针法、提捏进针法、舒张进针法四种。

指切进针法:以左手大拇指或者食指指甲切压在穴道上,右首持针,紧靠指甲缘将针刺入皮肤。

适用于较短毫针刺入肌肉丰盛部的穴道。

夹持进针法:用左手拇、食两指夹持棉球,裹住针尖,直对腧穴,当押手两指下定时刺手趁势将针刺入穴道。

适用于长针的进针。

舒张进针法:用押手拇、食指将穴区皮肤撑开绷紧,右首持针从两指间刺入。

多用于皮肤松动或者有皱折部的穴道,如腹部穴道。

提捏进针法:用押手拇、食指将穴区皮肤捏起,刺手持针从捏起部侧面或者上端刺入。

适用于头面等皮肤陋劣处的穴道。

(3)管针进针法:用不锈钢、玻璃或者塑料等质料制成针管,代替押手。

选平柄毫针装入针管,上端露出针柄2-3分,然后快速将针拍入穴道内,再将针管抽去,施行各种手法。

本法进针疾苦小,适用于疼痛敏锐者。

3.针刺角度、方向和深度(1)进针角度:直刺:针身与皮肤外貌呈90度角或者接近铅直刺入。

常用于肌肉较丰盛的腰、臀、腹、四体等部位的腧穴。

斜刺:针身与皮肤外貌呈45度角左右倾侧刺入。

适用于不克不及深刺的腧穴。

横刺:又称平刺或者沿皮刺。

即将针身倾侧与皮肤外貌约呈15~25度角沿皮刺入。

腹针技术操作方法及治疗技术方案腹针技术是通过针刺腹部特定穴位治疗全身疾病的一种针刺方法。

该技术根据以神阙穴为中心的腹部先天经络系统理论(图1),寻找与全身部位相关的反应点,并对其进行相应的轻微刺激,从而达到治疗疾病的目的。

临床主要适用于神经系统和运动系统疾病。

图1 腹部先天经络图一、针具及基本技术(一)针具腹针针具根据针具的不同直径分为A、B、C三类,分别为Ф0.22mm、Ф0.20mm、Ф0.18mm。

每类中又根据针具的不同长度分为I型、II型、III型,分别为50mm、40mm、30mm。

(二)腹针取穴方法1.腹部分寸的标定(骨分寸取穴法)上腹部分寸的标定:中庭穴至神阙穴确定为8寸。

下腹部分寸的标定:神阙穴至曲骨穴确定为5寸。

侧腹部分寸的标定:从神阙、经天枢穴至侧腹部腋中线确定为6寸。

2.腹部分寸的测量(水平线法)中庭穴至神阙穴两个穴位点之间的水平线上的直线距离为8寸。

神阙穴至曲骨穴两个穴位点之间的水平线上的直线距离为5寸。

侧腹部的腋中线至神阙穴两个穴位点之间的水平线上的直线距离为6寸。

(三)腹针的针刺方法1.针刺手法进针时应避开神经、血管,根据处方的要求,按照顺序进行针刺。

(1)进针:准确度量,确定穴位后,采用套管针,快速弹入皮下。

针刺深度:浅刺——皮下,中刺——脂肪层,深刺——肌层。

(2)行针:①缓慢捻转不提插1~2分钟。

②轻捻转慢提插1~2分钟。

(3)出针:留针30分钟后出针,出针时按照进针顺序缓慢捻转出针。

二、常见疾病的腹针治疗技术(一)项痹病(神经根型颈椎病)本病常因督脉劳损、气血不足、感受外邪等导致经脉闭阻,以颈项部疼痛及上肢麻木,头、颈、肩部活动受限,甚者影响日常工作和生活。

依据1994年国家中医药管理局颁布的《中医病证诊断疗效标准》进行诊断。

【治则】舒筋活血、通络止痛,松解粘连,滑利关节。

【腹针处方】中脘、关元、商曲(双)、滑肉门(双)。

【操作步骤】1.体位:患者仰卧位,医者站于患者右侧,检查患者头部前屈、后伸及向左右旋转活动度并进行记录。

1、耳鸣引气归元、腹四关、大横双2、失眠主穴:引气归元穴(中腕、下脘、气海、关元四穴组成)。

配穴:商曲(双)、滑肉门(双)、下风湿点(双)、气旁(双)。

操作方法:患者平卧位,带上眼罩,暴露腹部,上述输穴的皮肤进行常规消毒,避开毛孔及血管,将0.25mmx40mm规格的毫针通过针管迅速进入输穴皮下,针尖抵达预计的深度后,留针20分钟。

结论本研究表明腹针治疗妇女失眠症近期疗效较药物满意。

3、急性病毒性上呼吸道感染发热取腹穴中脘、下脘、双上风湿点,高热(体温>39℃)时加气海、关元针刺,病例均留针30—60分钟,留针期间可采用轻捻转、徐提插或轻捻转、慢提插的方法,针毕按进针顺序依次出针,起针过程中不提插不捻转;提示腹针组退热效果优于中药组与西药组相当。

结论腹针疗法对急性病毒性上呼吸道感染发热具有良好的退热效果,退热作用平稳而缓和。

4、慢性荨麻疹取穴:以腹针引气归元方(中脘、下脘、气海、关元)为主穴;配穴:腹四关(双侧滑肉门、外陵),调脾气(双侧大横穴).方法:先测准腹针穴位,以确保疗效,然后常规消毒,用薄氏腹针专用针S4×40(34号)毫针迅速刺入皮下,然后缓慢进针到地部,进针时首先应避开毛孔、血管及疤痕,然后施术要轻、缓。

如针尖抵达预计深度时,一般采用只捻转不提插或轻捻转、慢提插的手法,使腹腔内大网膜有足够的时间游离。

施术分3步进行,即候气、行气、催气。

进针后停留3~5分钟为候气;3~5分钟后再捻转,使局部产生针感为行气;再隔5分钟行针1次,使之向远端传导为催气。

留针30分钟。

其间在神阙加灸架灸。

每曰1次,每周5次(周六、周日休息),4周为1疗程。

结论薄氏腹针治疗慢性荨麻疹近期疗效与西替利嗪相当,但无抗组胺药物的不良反应,较为安全,是治疗慢性荨麻疹的理想方法之一。

5、膝关节术后疼痛薄氏镇痛处方:水分(M)、气旁(M、健侧)、关元(D)、外陵(M、患侧)、下风湿点(S、患侧)。

根据切口的位置加穴:膝关节内侧…下风湿内点、膝关节外侧~下风湿点、膝关节中间一下内与下风湿连线上。

6、带状疱疹后遗神经痛主要处方为:引气归元;滑肉门(患)和上风湿点(患),另取病变区相应点,若干穴位.前者深刺(D),中者中刺(M),后者浅刺(S).同时采用浮针治疗,主要在患者病区取点.结论采用腹针和浮针并用时,对该种病症止痛效果很好,并且治疗方法无痛,易于患者接受,患者康复快,无副作用。

7、无先兆偏头痛处方:中脘、阴都或中脘梅花刺、阴都三角刺。

辩证加减:血虚头痛加气海、天枢(双)。

瘀血头痛加气海、关元、滑肉门(双)。

针刺前首先明确无肝脾肿大等阳性体征再施治,患者取仰卧位,选用40一60mm长度的毫针,避开毛孔及血管、疤痕,施术分三步进行,即候气、行气、催气。

进针后停留3~5分钟为候气:3~5分钟后再捻转,使局部产生针感为行气:再隔5分钟行针1次,使之向四周或远端传导为催气。

针法:直刺,快进针,只捻转不提插或轻捻转、慢提插的手法,隔5min行针1次,留针30min,1次/d,10d/疗程,共2个疗程。

结论腹针加氟桂利嗪治疗偏头痛有较好的疗效。

结论腹针加火针治疗腰椎间盘突出症效果明显优于电针。

8、腹针结合火针治疗腰椎间盘突出症临床研究火针治疗:在患者腰椎椎旁及下肢找到压痛最明显部位,施以火针后拔罐(常见有淤血排出)每次取3—5穴,隔卜2日治疗一次,5次为一疗程。

腹针治疗:主穴取水分、气海、关元。

配穴:急性腰椎间盘突出症加水沟、印堂,病程长者加气穴;以腰痛为主者加气旁、四满;伴有下肢症状者加患侧外陵、下风湿点(外陵下5分外5分)、下风湿下点(石门旁开3寸)得气后平补平泻,每次留针半小时,隔日针一次,6次为一疗程。

9、肩周炎腹针疗法。

根据腹壁脂肪及体形的胖瘦分别选用O.22×40mm的毫针,对准穴位直刺,选穴:中脘(深刺)、商曲(中刺)、滑肉门(中刺),根据痛点在滑肉门周围加针以浅刺,不捻转或轻捻转慢提插手法。

留针30分钟起针,每日1次,每周5次10、强直性脊柱炎取穴:君(主穴):引气归元(即中脘,脐上4寸。

下脘,脐上2寸。

气海,脐下1.5寸。

关元穴,脐下3寸);臣(次穴):中极(脐下4寸):大横(脐旁3.5寸双)佐:气穴(关元穴旁0.5寸,双穴)。

腹四关(滑肉门,水分穴旁开2寸,双穴;水分穴脐上1寸取之。

外陵,阴交穴旁开2寸,双穴;阴交穴脐下卜寸取之。

左右共四个穴位组成);寒湿阻络型加神阙灸。

湿热阻络型加水分。

针刺后不行针,每曰1次,约30分钟。

并予中药口服加英太青50mg,每日2次,柳氮磺吡啶O.5 3/日开始,每周每次加O.25至2—3/日口服。

结论与药物组比较,腹针治疗强直性脊柱炎是安全有效的。

11、原发性面肌痉挛腹针组取穴:引气归元(中脘、下脘、气海、关元)、天枢、阴都。

行针手法及疗程:各穴直刺进针,平补平泻,针感向四周扩散。

结论:腹针疗法优于体针疗法和卡马西平片疗法。

12、焦虑性神经症——抑郁焦虑失眠腹针组处方:引气归元,左气穴、气旁刺灸法:“夏普”牌一次性针灸管针针刺,规格为0.22×30-40mm。

引气归元均深刺,气穴、气旁均中刺。

留针30分钟。

针完后行鼻子深呼吸6次,休息1分钟再深呼吸6次,直到出针。

每周治疗2次。

结论腹针、体针治疗焦虑性神经症的安全、有效,疗效以腹针较好。

13、颈性眩晕准确量取腹针穴位。

取天地针(中脘、关元)、下脘、双侧商曲、双侧滑肉门。

其中中脘和关元深刺,商曲浅刺,滑肉门中刺。

合并颈项疼痛可在下脘用梅花刺法浅刺;久病者加用腹四关(双侧滑肉门和外陵),以加强通调气血、疏理经气之功。

对腹部穴位严格消毒,快速进针,针尖抵达预期深度时,采用轻捻转、慢提插,使腹腔内的大网膜有足够的时间游离,以避免刺伤内脏。

留针时隔5分钟运针一次。

留针30分钟后起针。

14、颈椎病取穴:主穴为中脘关元商曲(双侧) 滑肉门(双侧)随证加减:伴见头晕加下脘上,头痛加阴都(患侧),项肌板硬加石关(患侧),上肢麻木加上风湿点和上风湿外点(患侧),肩痛可在滑肉门旁加刺(患侧)。

结论腹针治疗颈椎病高效安全无痛苦。

15、脾肾两虚型椎基地动脉供血不足取穴:中脘、下脘、阴都(双)、商曲(双)、气海、关元、滑肉门(双)操作:患者卧位,术者定位取穴,常规消毒,选取O.25×40mm长度的毫针,直刺,快速进针,只捻转不提插或小幅度提插,直至术者手下有沉紧感,而患者无疼痛及酸胀感。

结论腹针治疗椎基底动脉供血不足效果良好,值得进一步研究和推广。

16、偏头痛主穴:中脘、阴都。

配穴:头顶痛取中脘,前额痛取脘下(中脘下5分),后项痛取脘上,侧头痛分取左右阴都,若病情较重或病程较长,可用三星刺或梅花刺。

方法:患者平卧,腹部常规皮肤消毒,根据病人胖瘦选用40一60mm毫针,选准学穴位直刺,采用只捻转不提插或轻慢提插手法。

必要时在相应穴位加三星刺或梅花刺,可在神阙穴加灸或TDP照射,留针30分钟,每日一次,10次为一疗程。

结论结果提示腹针这一新疗法具有传统疗法同样良好的疗效。

17、神经根型颈椎病)处方:天地针(中脘、关元)为君、臣穴,针刺地部(深刺),石关(双)、商曲(双)为使穴,针刺天部(浅剌),滑肉门(双)为佐穴,针剌人部(中刺)。

配穴:下脘上(经验穴),取此穴时依据骨质增生的部位高低不同而上下移动,如颈7增生取下脘穴,颈4、5增生取下脘上5分,以次类推。

上肢麻木、疼痛加患侧滑肉门三角(经验穴),头痛、头晕、记忆力下降加气穴(双),耳鸣、眼花加气旁(双)。

配穴均刺人部(中刺)。

注:下脘上位于下脘穴的上方任脉上;气旁位于气海穴的平行旁开5分;滑肉门三角是在滑肉门穴的平行线和上外方各取一穴,及上风湿点、上风湿外点、上风湿上点。

结论上述研究表明,腹针是治疗神经根型颈椎病近远期疗效好,疗程短,操作简便的一种新的微针技术,在临床治疗神经根型颈椎病研究领域中,具有较大的推广应用价值。

18、特发性面神经麻痹(1)处方:中脘、下脘、上风湿点(滑肉门外5分上5分)、患侧阴都。

(2)取穴:取仰卧位,暴露腹部,以神阙为中心定位取穴。

脐以正中点为准,脐与胸剑联合之间为8寸,脐与耻骨联合之间为5寸,脐至腹侧壁的水平距离为6寸。

中脘位于腹白线上脐正中点上4寸,下脘位于腹白线上脐正中点上2寸,气海位于腹白线上脐正中点下1.5寸,关元位于腹白线上脐正中点下3寸,上风湿点位于脐上1.5寸再以腹白线为准水平旁开2.5寸,阴都位于中脘旁开O.5寸。

(3)针刺:常规皮肤消毒,选用32-34号细针,根据体形胖瘦选择针具长短,直刺,轻轻捻转,缓慢进针,中脘、下脘深刺至地部,上风湿点中刺至人部,阴都穴浅刺至天部,不要求患者有酸、麻、胀感,留针30分钟,每日1次,10次为1疗程。

19、痛风性关节炎腹针组取穴:中脘、下脘、气海、关元、水分、大横(患侧)。

随症加减:肩痛加滑肉门三星刺、上风湿点(皆患侧);肘痛加上风湿点三星刺(皆患侧);腕痛加上风湿点、上风湿外点三星刺(皆患侧);膝痛下风湿点三星刺(患侧):踝痛、趾痛加下风湿点、下风湿下点三星刺(皆患侧)。

每日1次,6次为一疗程,两疗程间休息1天。

28天后复查血清尿酸含量。

结论腹针疗法是一种有效的治疗痛风性关节炎方法,并可显著降低血尿酸水平。

20、腰椎间盘突出症腹针组主穴取引气归元(由中脘、下腕、气海、关元)组成,及腹四关(由滑肉门(双)外陵(双))组成,神阙穴(灸),以腰疼为主加水分、气旁(健侧),合并坐骨神经疼加气外穴(患侧)、下风湿点(患侧),以0.25X40mm进针后得气,用平补平泻法,根据病程长短决定进针深浅(天地人三部),高血压病人禁灸21、抑郁症腹针“引气归元”法,君穴取水分(深刺);臣穴:中脘(深刺)、下脘(深刺)、气海(深刺)、关元(深刺):佐穴取阴都(双,中刺)商曲(双,中刺)、滑肉门(双,中刺)、天枢(双,中刺),大横(双,中刺)、气旁(左,中刺)、气穴(左,中刺)、关元下(双,中刺)。

每日针1次,留针30min,治疗1 O次为1个疗程。

结论薄氏腹针疗法对抑郁症有确切的疗效。

22、失眠腹针拟定处方:中脘(S)、下脘(S)、气海(D)、关元(D)、滑肉门(M/双)、气旁(左侧)、气穴(左侧),每日1次,每次30分钟,连续治疗5次为l疗程。

结论薄氏腹针对失眠症具有确切疗效,特别是对虚证失眠的治疗具有一定的优势。

23、腹部穴位针灸加中药外敷治疗慢性盆腔炎60例临床观察取穴关元、中极、归来、带脉、子宫穴、三阴交。

配穴:湿热淤滞型,加阴陵泉、水道;寒湿凝滞型加地机、秩边;邪毒伤阴型加太溪、复溜、肾俞:冲任虚寒型加足三里、气海。

选用1.5寸针,进针后行提插捻转,达到酸胀感为最佳。

行针30分钟,每日1次,10次为1个疗程。

结论腹部穴位针灸加中药外敷治疗慢性盆腔炎有较好的疗效24、小儿脑瘫处方:引气归元(中脘、下脘、气海、关元四穴组成)。